-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

小麦是我国最为重要的粮食作物之一,产量高低会对我国的粮食安全造成影响[1]。小麦纹枯病(wheat sharp eyespot)又称尖眼斑病,是由禾谷丝核菌(Rhizoctoniace-realis)引起的土传真菌病害,属于世界性病害[2],小麦全生育期均可发病,侵染小麦的根、叶鞘、茎秆和叶片,几乎遍布世界各温带小麦种植地区,尤其是气候湿润多雨的温带地区受害严重[3],小麦拔节前期呈典型的黄褐色梭形或眼点状病斑,后期病斑融合,茎基部呈云纹花秆状,造成茎壁失水坏死,最后病株枯死,形成枯株白穗,造成产量损失10% ~ 20%,严重时高达70%以上[4]。自20世纪80年代以来,小麦纹枯病发生蔓延极为迅速,随着栽培制度的变化,该病发生面积逐步扩大,危害日益加重,已成为小麦生产中的防治重点。特别是一些高产田块,由于播种量大、水肥充足、田间湿度大,更适宜小麦纹枯病的发生和发展,目前尚无较好的抗病品种供生产利用,药剂防治是控制小麦纹枯病的主要手段[5]。

小麦纹枯病的防治手段主要有农业防治、化学防治、生物防治等,其中以化学防治和生物防治为主[6]。化学药剂有单剂和复配制剂,常用的单剂主要有240 g/L噻呋酰胺悬浮剂、25%丙环唑乳油、125 g/L氟环唑悬浮剂等,复配制剂主要有25%或30%苯甲·丙环唑水乳剂、75%肟菌·戊唑醇悬浮剂、75%戊唑·嘧菌酯水分散剂、32%噻呋酰胺·氟环唑悬浮剂等。利用化学药剂防治小麦纹枯病具有使用方法简单、效率高、见效快,特别是在病害大发生时能快速控制病害等优点。目前最快速、最有效的控制手段仍是使用杀菌剂。

化学药剂虽能有效防治小麦纹枯病,但随着化学药剂连续、大量使用,化学防治的问题也逐渐被发现,如易导致病原菌产生抗药性、农药残留和环境污染等[7]。生物防治可以减少对环境的污染,提升农产品质量安全水平,提高消费者的健康水平。生物防治是一种环保、经济、绿色的防治方式,逐渐成为研究的热点[8],为小麦病害防治提供了安全有效的方法[9]。常用的药剂有6%井冈霉素·枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、贝莱斯芽孢杆菌YB -145、贝莱斯芽孢杆菌LQ-3、小盾壳霉等。

Meta分析可以将大量同类研究结果统一合并,系统、定量地进行分析[10],在医学研究分析中较常见,现已得到广泛应用。Meta分析与传统综述性文献相比,其检索策略明晰且结果可定量,可为某项措施的效果评价提供参考依据[11]。本文分析了不同药剂对小麦纹枯病的防治效果,确定了不同药剂对小麦纹枯病防治效果的差异,为小麦纹枯病的有效防治提供了更多的药剂选择,更有利于农业的可持续发展。

全文HTML

-

本研究所选文献来源于中国知网(CNKI)和Web of Science,以“小麦纹枯病综合防治”和“Comprehensive control of wheat sheath blight”为关键词,检索时间范围为2019年1月1日至2024年11月30日,共计获得1 819篇文献,其中中文1 078篇、英文741篇,建成文献数据库。

-

参照扈进冬等[12]和操一凡等[13]研究,制定论文筛选标准:①有样本量和标准误;②数据重复的论文只选取一篇;③必须有针对小麦纹枯病防效的数据;④必须有空白对照;⑤大田试验每处理有5个以上样点;⑥文献中剔除会议、综述类非研究型文章。

按照以上的筛选标准,通过阅读全文,剔除不符合要求的论文,获得可用文献13篇,在Excel里汇总并提取以下数据信息:防效值(若无,则通过发病率和病情指数计算)、样本量。根据数据信息进行分组(表 1)。

-

采用Q检验对纳入的原始研究进行异质性分析。对异质性较大的研究进一步进行亚组分析,以减少研究间的异质性。本研究使用Q和I2检验进行数据异质性检验[14],见式(1)和式(2)。

式中,Q为检验效能值,I2是在Q检验基础上进行的I2统计量,Ri为效应值,Ri为Ri平均值,k为效应值样本量,Wi为权重。

通常认为I2和Q值越大,数据异质性也就越大。当I2>50%或p < 0.1时,使用随机效应模型进行数据合并分析;反之,则使用固定效应模型。

1.1. 数据库建立

1.2. 文献筛选标准

1.3. 数据分析

-

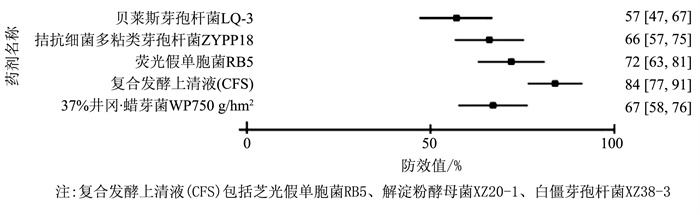

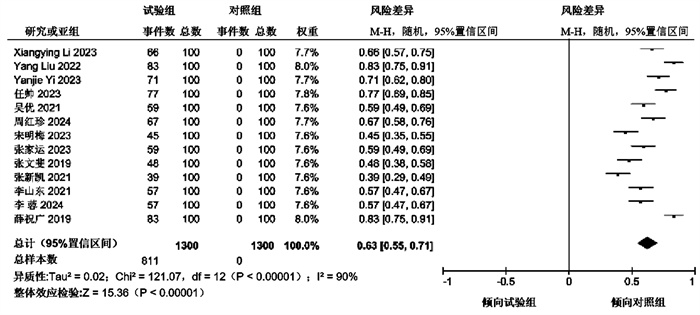

分析不同药剂对小麦纹枯病的防治效果,利用Review Manager 5.4软件对纳入的13篇文献中的811组数据进行Meta分析,森林图中显示了异质性检测结果:非均质性结果是Chi2 = 121.07,自由度(df)= 12(p < 0.00001);I2的异质性>50%,表明数据异质性大,符合采用随机效应模型。菱形小方块落在无效线右侧且未与无效线相交,表明与对照相比供试药剂对小麦纹枯病均具有显著防治效果(图 1)。同时对不同药剂防效的大小进行进一步分析。

-

种子处理是植物病虫害防治中经济有效的方法,使用生物、物理、化学因子和技术来保护种子和作物,控制病虫为害,确保作物正常生长,达到优质高产[15]。小麦纹枯病为土传病害,而且在小麦的整个生育期都会发生危害,药剂拌种处理不仅可以提早预防禾谷丝核菌对小麦的侵染,还可以减少后期农药的使用。

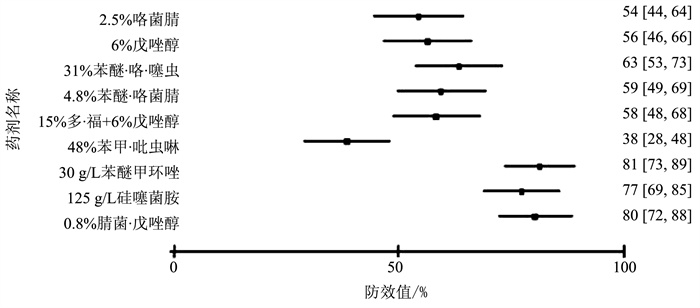

利用Meta分析不同药剂拌种对小麦纹枯病的防效,其中在拔节期的防效:48%苯甲·吡虫啉为38%,防效最差;30 g/L苯醚甲环唑悬浮种衣剂和0.8%腈菌·戊唑醇种衣悬浮剂的防效为81%和80%,防效好(图 2)。

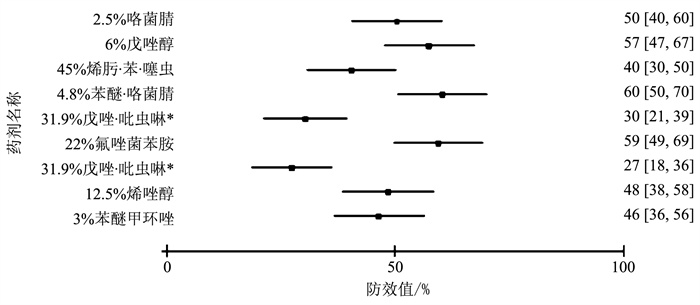

不同药剂拌种在抽穗期的防效:31.9%戊唑·吡虫啉为27%,防效最差;22%氟唑菌苯胺悬浮种衣剂和4.8%苯醚·咯菌腈分别为59%和60%,防效好(图 3)。4.8%苯醚·咯菌腈拌种在拔节期和抽穗期的防效均在60%左右,持效期长,可为不同时期药剂选择提供参考。

-

持效期和防治效果是评价农药的重要指标,对持效期的判断可通过防治效果来确定,也可通过病情指数的变化来判断[16]。禾谷丝核菌会危害小麦的整个生育期,筛选出持效期尽可能长和防效好的药剂可以减少农药的使用次数,减少种植者的支出[17]。

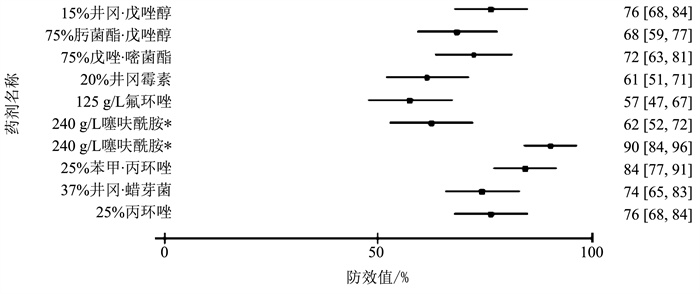

通过Review Manager 5.4软件对筛选的农药数据进行分析,结果显示(图 4):施药15 d后125 g/L氟环唑悬浮剂防效为57%,防效最差;240 g/L噻呋酰胺悬浮剂防效为90%,防效最好。同时也发现,同样是240 g/L噻呋酰胺悬浮剂,防效却差异很大。由于施药方法、用药量、环境等都会影响药剂的防效,需要我们进一步通过实验进行深入分析。

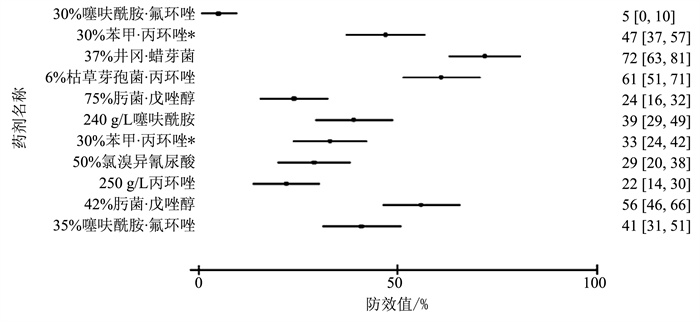

持效期长的药剂在施药90 d后仍然有效。例如,30%噻呋酰胺·氟环唑悬浮剂的防效为5%,防效最差;37%井冈·蜡芽菌可湿性粉剂的防效为72%,防效最好(图 5)。通过对比发现,37%井冈·蜡芽菌可湿性粉剂在药后15 d的防效为74%,而药后90 d防效为72%,随着时间的延长,防效下降缓慢。由于两组数据使用量以及试验地不同,不能明确此药剂持效期的实际天数,但为我们筛选药剂提供了方向。

-

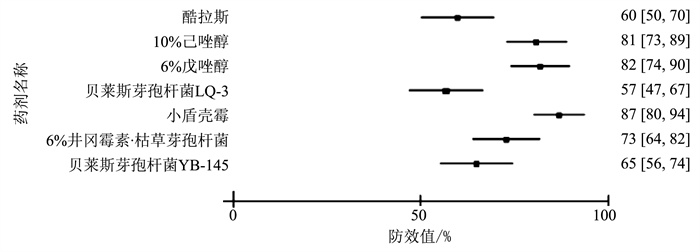

为评估不同生物药剂对小麦纹枯病的防治效果,本研究筛选了多种生物药剂,并对其防治效果进行了Meta分析(图 6)。

图 6展示了不同生物药剂对小麦纹枯病的防治效果及其置信区间。三种拮抗菌株对小麦纹枯病均表现出不同程度的防治效果。其中,贝莱斯芽孢杆菌LQ-3的防治效果为57%(95% CI:47%~67%),显示出中等水平的防治能力;多粘类芽孢杆菌ZYPP18的防治效果提升至66%(95% CI:57%~75%),虽较LQ-3有所增强,但仍属于中等防治水平;而荧光假单胞菌RB5表现出最优异的防治效果,达到72%(95% CI:63%~81%),显示出良好的生防应用潜力。这一梯度变化表明不同拮抗菌株的防治效能存在显著差异,其中RB5菌株展现出最优异的生防特性。

值得注意的是,复合发酵上清液(CFS)的防治效果最高,达到84%(95% CI:77%~91%),表明其在防治小麦纹枯病方面具有显著效果。复合发酵上清液包含荧光假单胞菌RB5、解淀粉酵母菌XZ20-1、白僵芽孢杆菌XZ38-3,这些成分的协同作用可能产生了优异的防治效果。此外,37%井冈·蜡芽菌WP750 g/hm2的防治效果为67%(95% CI:58%~76%),与拮抗细菌多粘类芽孢杆菌ZYPP18相近,处于中等水平。

综上所述,不同生物药剂对小麦纹枯病的防治效果存在差异。其中,复合发酵上清液(CFS)表现出最好的防治效果,是防治小麦纹枯病的优选药剂。荧光假单胞菌RB5也显示出较好的防治潜力,而其他药剂的防治效果则相对中等。

-

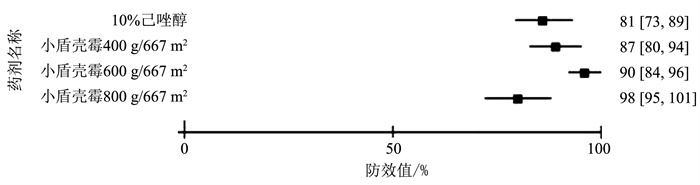

长时间单一药剂的连续使用会造成抗药性的产生,化学农药还会对环境造成污染。通过数据分析显示(图 7),生物农药贝莱斯芽孢杆菌LQ-3和化学药剂酷拉斯的防效相近;小盾壳霉的防效可以达到87%,高于化学药剂的防效。因此,为了给小麦纹枯病的防治提供更多的选择,延缓抗药性的产生,可以选择生物农药代替化学农药以及不同的农药轮换使用。

-

通过生物农药与化学农药的防效分析,发现小盾壳霉对小麦纹枯病的防效达到87%(图 8),高于化学农药6%戊唑醇防效的82%和10%己唑醇防效的81%(图 7)。对小盾壳霉不同用量的防效进一步经过Meta分析发现:小盾壳霉每667 m2用量为400 g时防效达87%,每667 m2用量为600 g时防效达90%,每667 m2用量为800 g时防效可达98%,均远高于10%己唑醇的防效(图 8),这为小麦纹枯病的安全用药提供了更多选择。

2.1. 数据异质性分析

2.2. 不同药剂拌种对小麦纹枯病的防效分析

2.3. 不同药剂施药一定时间后对小麦纹枯病的防效

2.4. 不同生物药剂对小麦纹枯病的防效分析

2.5. 生物农药与化学农药防效分析

2.6. 小盾壳霉不同用量与10%己唑醇防效分析

-

小麦纹枯病是由禾谷丝核菌引起的土传病害。近年来,大力实施秸秆还田措施,使得残存在病残体及秸秆中越冬越夏的病原菌被带回到大田中,使得土壤中积累了大量的如禾谷丝核菌之类的土传性病原菌,导致小麦纹枯病等土传性病害在农业生产上的持续和严重发生[21],对小麦的高产稳产造成了严重威胁。使用化学药剂可以达到高效、速效的目的,但使用化学药剂存在一定的安全隐患。比如,滥用农药会对植株产生药害,农药残留又会对农产品质量产生影响,直接威胁人类饮食健康[22]。

本研究通过Meta分析,对不同的药剂、不同的使用方式、不同的生物农药、生物农药和化学农药以及随着施药时间对药剂防效的差异进行了系统分析,为小麦纹枯病防治用药选择提供了科学依据。

药剂拌种是防治小麦纹枯病发生常用的措施之一,随着小麦拌种剂的长期使用,导致部分地区小麦纹枯病出现抗药性和耐药性[23],同时不同药剂拌种对小麦纹枯病的防治效果也存在显著差异。分析结果显示:在拔节期,30 g/L苯醚甲环唑的防效为81%,0.8%腈菌·戊唑醇的防效为80%,这两种药剂效果好;在抽穗期,4.8%苯醚·咯菌腈的防效为60%,防效较好。药剂不同,持效期就不同,适当使用持效期长的药剂,可以减少用药次数。因此,在防治小麦纹枯病时,需要综合考虑药剂类型、拌种方式、持效期等多种因素,制定科学合理的防治策略。

本研究通过Meta分析,系统地比较了化学药剂和生物药剂对小麦纹枯病的防治效果。其中,240 g/L噻呋酰胺防效最好,药后15 d防效达90%;小盾壳霉次之,防效达87%,复合发酵上清液防效达84%,高于化学药剂10%己唑醇的81%和6%戊唑醇的82%。化学药剂以其快速、高效的防治效果在短期内受到广泛欢迎,但长期使用所带来的环境问题不容忽视[24]。本文为寻找更加环保、可持续的防治方法提供了依据。

生物药剂作为一种新型的防治手段,以其对环境友好、不易产生抗药性等优点逐渐受到重视[25]。本研究中,复合发酵上清液,因其显著的防治效果和较高的数据可靠性,成为防治小麦纹枯病的优选药剂。研究还发现,小盾壳霉的防效随着用药量的增加而增强,当每667 m2用药量达到800 g时,防效高达98%。然而,生物药剂的防效往往受到多种因素的影响,如环境条件、土壤类型、作物品种等。因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的生物药剂,并结合农业防治措施,如合理轮作、深耕深松、增施有机肥等,以提高防治效果[26]。

经研究发现,随着调查时间的增加,37%井冈·蜡芽菌的防治效果从药后15 d后的74%降到药后90 d的72%,效果降低速度缓慢,说明其持效期长,有利于减少农药的使用次数。但生物防治防效慢,因此,在实际生产中,可以用生物制剂对纹枯病进行预防,要注意观察纹枯病的发生情况[27],根据实际情况进行生物药剂与化学药剂混用或轮换使用,以延缓病原菌抗药性的产生。

总之,生物药剂在小麦纹枯病的防治中展现出巨大的潜力。未来,应进一步加强对生物药剂的研究和开发,同时结合农业防治措施,探索更加高效、环保的小麦纹枯病防治方法,为保障我国小麦安全生产提供有力支持。

-

本研究通过对2019—2024年小麦纹枯病防治的文献进行Meta分析,综合评估了不同化学药剂和生物药剂对小麦纹枯病的防治效果。结果表明:化学药剂,如240 g/L噻呋酰胺悬浮剂、125 g/L氟环唑悬浮剂等,具有使用方法简单、效率高、见效快的优点。在病害大发生时,化学药剂能够快速控制病害,减少产量损失[28]。生物药剂,如复合发酵上清液、荧光假单胞菌RB5、小盾壳霉等,也表现出了较为显著的防治效果,且对环境友好。生物药剂的使用还可以促进土壤微生物多样性的增加,改善土壤生态环境,有利于小麦的健康生长。此外,生物药剂的持效期相对较长,能够减少农药的使用次数,有利于农业的可持续发展[29]。化学药剂和生物药剂各有优劣,在实际应用中,应根据小麦纹枯病的发病情况、环境条件和防治成本等因素综合考虑选择合适的药剂。为了取得更好的防治效果,建议采取综合防治措施,如合理轮作、深翻土壤、加强田间管理等,以减少病原菌的积累和传播,提高小麦的抗病性[30]。

下载:

下载: