-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市旁海镇生姜种植历史悠久,可追溯至清朝道光年间,素有“姜村蒜寨”和“姜蒜之乡”的美誉,常年种植面积约400 hm2,产量约1 200 t,产值达3 600万元,参与生产农户2 900余户。生姜成为凯里市种植面积最大的蔬菜品种,助推了贵州脱贫攻坚和乡村振兴战略。“凯里生姜”以辛香味浓、适应性强、自身品质好、抗病能力强的独具品质入选全国地域特色农产品普查备案名录,获得国家农产品地理标志登记证书。随着生姜种植年限增加,凯里旁海镇主产区生姜病虫危害也日趋严重。姜瘟病[1-4]、根腐病[5-6]、根结线虫病(癞皮病)[7-9]、斑点病[10-12]、姜螟[13-14]、蓟马[13]、甜菜夜蛾[15-17]、棉铃虫[15]、异形眼蕈蚊(姜蛆)[18-19]等对生姜生产造成严重影响,一般减产10%~20%,重者减产50%以上,甚至绝产。尤其严重的是,姜瘟病一旦爆发,只能及时拔除患病植株,几乎没有有效的控制措施,严重影响生姜的产量和品质[20]。

姜瘟病由茄科雷尔氏菌(Ralstonia solanacearum)引起的细菌性土传病害,又称腐烂病或青枯病,通过侵染部位的输导组织进入生姜体内,造成植株枯黄萎蔫,种姜腐烂发臭,挤压时有污白色汁液[21-24]。生姜姜瘟病的传播途径比较复杂,除带菌土壤传播外,不正当的农事操作、种植方法及雨水等,也会对生姜姜瘟病的传播产生影响。目前,防治生姜姜瘟病的主要措施包括杀毒预防、培育脱毒苗、药物防治[25-28]等,通过轮作、土壤熏蒸药剂和种姜消毒可有效降低姜瘟病的发生[29-34]。随着公众对农产品质量安全意识的提高,迫切需要加快改变农作物对化学农药过分依赖的传统方式,减少生产中化学农药的投入,以期实现农作物产量提升与质量安全。随着套袋栽培技术的普及,套袋栽培可以减少作物在生长过程中病虫害的入侵,还能将作物与空气中的污染物和农药隔绝,减少农药残留[35],提高作物着色指数和表面光洁度指数,提高色度[36]。目前,套袋栽培法主要应用于苹果、芒果、梨、桃、葡萄、猕猴桃[37-38]等水果,而对生姜种植的影响尚未见报道,这将为生姜姜瘟病的绿色防控提供新的思路。如苹果套袋可以减少寄生蜂、实蝇、干腐病和轮纹病[39-40]等病虫害对苹果的损害;葡萄套袋可以减少日灼病[41]、霜霉病[42]等病害对葡萄的损害。笔者在生姜长期种植过程中发现,土壤消毒程度差异对田间生姜姜瘟病的发生影响较大,因此,本试验探索将姜瘟病发生严重的土壤用生石灰和硫磺粉消毒后装入50 cm×50 cm黑色塑料营养钵袋的“套袋”栽培法,研究不同生物农药处理对姜瘟病的防治效果,并探究其对田间生姜姜瘟病发病率和产量的影响,以期为土传细菌性病害生姜姜瘟病的绿色防控提供参考。

全文HTML

-

供试生姜品种为当地小黄姜。供试药剂有80%乙蒜素乳油(南阳新卧龙生物化工有限公司)、3%中生菌素可湿性粉剂(深圳诺普信作物科学股份有限公司)、2亿孢子/g哈茨木霉可湿性粉剂(昆明农药有限公司)、4%春雷霉素可溶液剂(云南云大科技农化有限公司)、0.3%四霉素水剂(辽宁微科生物工程有限公司)、20%噻菌酮悬浮剂(浙江龙湾化工有限公司)。

-

本试验选取贵州省凯里市旁海镇香河村连续种植生姜3年且姜瘟病发生严重的土壤,土壤肥力中上等,pH值为7.12,偏碱性,紫色。土壤、有机肥、生石灰、硫磺粉按照300∶100∶10∶5的比例混合后,分别装入50 cm×50 cm黑色塑料营养钵袋中待用。生姜姜种催芽后挑选均匀一致的生姜种植于黑色塑料营养钵袋中,试验设置9个处理,其中以不处理的土壤作为空白对照CK1,以等量清水为空白对照CK2(套袋栽培法),并设置同样土壤消毒方式的常规种植对照CK,分别用80%乙蒜素乳油1 000倍液、3%中生菌素可湿性粉剂600倍液、2亿孢子/g哈茨木霉可湿性粉剂500倍液、4%春雷霉素可溶液剂400倍液、0.3%四霉素水剂500倍液、20%噻菌酮悬浮剂400倍液作药剂处理。在生姜出现2~3个分枝时采用上述药剂灌根,每个黑色塑料营养钵袋施药液1 L,各处理的生姜品种、生育时期、管理水平、土地情况均保持相同。每个处理4次重复。

-

2023年5-11月,分别于施药后7 d、14 d、35 d,每个试验小区逐株调查发病情况,统计生姜姜瘟病发病株数,计算姜瘟病病情指数和防效。姜瘟病分级标准为:0级,植株健康无病;1级,母株局部发病,子孙株健康无病;2级,子孙姜株有病斑,但无枯死;3级,姜丛局部枯死(30%~50%);4级,姜丛基本枯死或完全枯死,姜肉变色腐烂60%以下;5级,姜丛完全枯死,姜肉腐烂60%以上。姜瘟病发病盛期,将患病姜丛清除,清除部分一律按照清除面积计算株数,每株病级均按照5级计算。调查产量时,每个处理调查3点,每点调查10株,分别记录每株高度、单株重量;收获时记录每个处理的姜块总重量,换算成每667 m2的产量。采用Excel 2019与SPSS 23.0软件处理试验数据,数据差异显著性采用Duncan氏新复极差法。

1.1. 试验材料

1.2. 试验方法

1.3. 调查统计方法

-

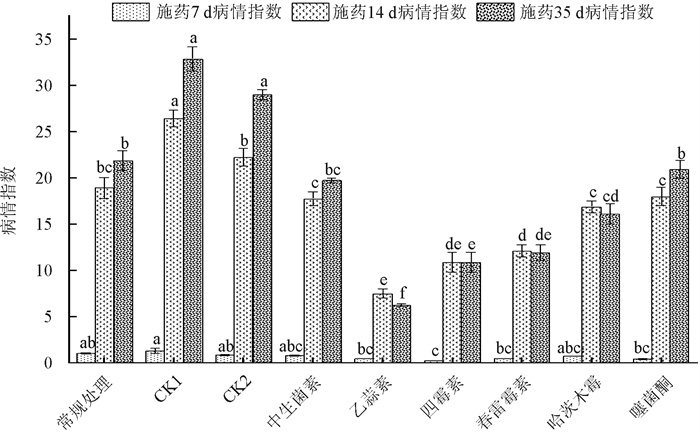

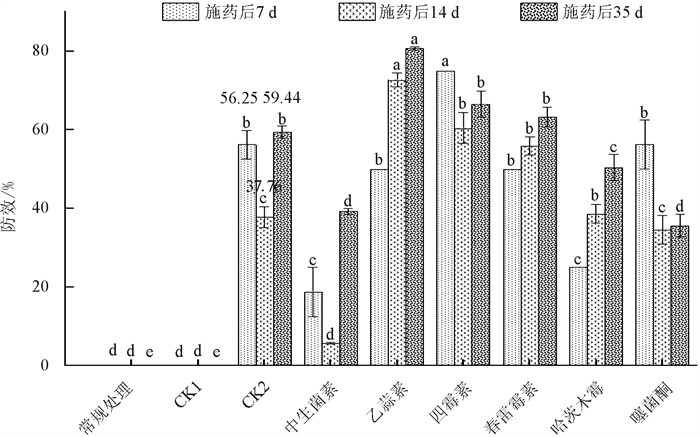

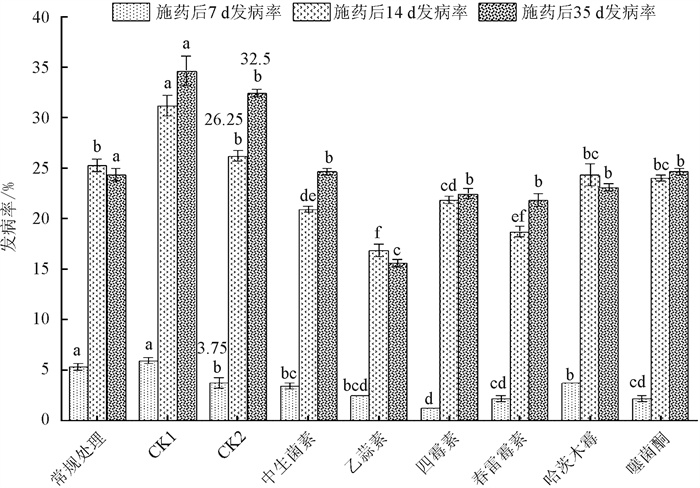

套袋栽培法对生姜姜瘟病发病率及病情指数的影响如图 1、图 2所示。土壤采用相同方式消毒后,套袋栽培法和常规栽培法中生姜姜瘟病的发病率存在显著差异。由图 1空白对照CK2可知,不同生长期调查套袋栽培法中田间姜瘟病的发病率分别为3.75%、26.25%和32.5%;由图 3空白对照CK2可知,不同生长期调查套袋栽培法中对姜瘟病的防治效果分别为56.25%、37.76%和59.44%,表明田间采用套袋栽培可降低姜瘟病的发病率。这可能通过套袋栽培生姜可有效阻隔假茄科雷尔氏菌的传播途径,把生姜姜瘟病的病原菌控制在有限的范围,从而有效减轻田间生姜姜瘟病的发生。

通过生姜套袋栽培中药剂田间防治效果(图 3)可知,乙蒜素、四霉素和春雷霉素对姜瘟病的防治效果相对较好,施药后35 d,对姜瘟病防治效果分别可达80.77%、65.38%和63.27%;而哈茨木霉、中生菌素和噻菌酮对姜瘟病的田间防治效果相对较差,施药后35 d防治效果分别为50.38%、39.23%和35.58%。

-

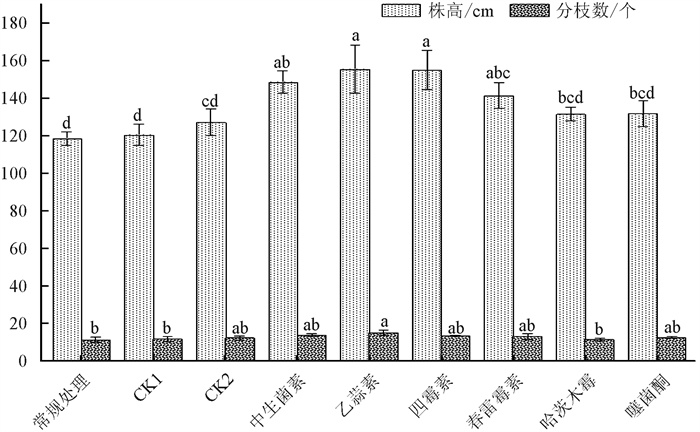

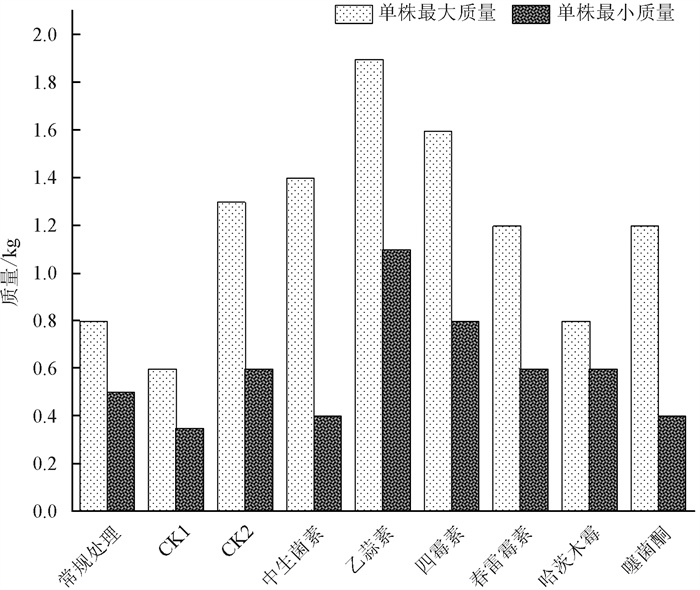

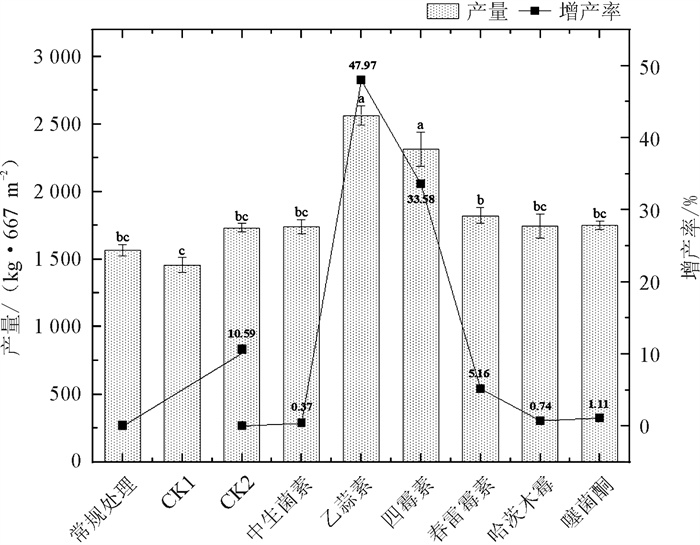

由图 4、图 5和图 6可知,套袋栽培法与常规栽培法相比,田间生姜植株株高和分枝数无明显差异,而单株重量和产量存在显著性差异。套袋栽培法生姜单株最大重量为1.30 kg,每667 m2产量为1 734 kg;常规栽培法生姜单株最大重量为0.80 kg,每667 m2产量为1 568.00 kg,套袋栽培法的产量比常规栽培法提高了10.59%,这可能是因为套袋栽培中土壤透气性和导水性相对常规栽培中较好,可提高生姜植株的抗病性,且有利于生姜植株生长。套袋栽培中,四霉素和乙蒜素处理后田间生姜植株株高和分枝数无明显差异,但可显著提高生姜产量,每667 m2产量分别为2 316.80 kg和2 566.40 kg,分别比套袋栽培法提高了33.58%和47.97%;而中生菌素、哈茨木霉和噻菌酮处理后生姜产量提高相对较低,每667 m2生姜产量分别为1 740.80 kg、1 747.20 kg和1 753.60 kg,分别仅比套袋栽培法提高了0.37%、0.74%和1.11%。

2.1. 套袋栽培法对生姜姜瘟病发病率的影响

2.2. 不同套袋种植模式栽培法对生姜的长势与产量的影响

-

本试验依据生姜姜瘟病的发生流行规律,提出了土壤消毒、套袋和生物农药灌根的生姜套袋栽培新方法。通过采用土壤、有机肥、生石灰、硫磺粉按照300∶100∶10∶5的比例消毒姜瘟病发生严重的土壤,装入50 cm×50 cm黑色塑料营养钵袋,催芽后挑选出芽一致的生姜种植于黑色塑料营养钵袋中是为“套袋”栽培模式。相对于常规栽培法,套袋栽培模式中连续三次调查田间生姜发病率分别为3.75%、26.25%和32.5%,对姜瘟病的防治效果分别为56.25%、37.76%和59.44%,产量比常规栽培法提高了10.59%。生物农药田间药效试验可知,套袋栽培模式采用乙蒜素、四霉素和春雷霉素处理,既可降低田间生姜姜瘟病的发病率,又可提高生姜产量。施药后35 d,乙蒜素、四霉素和春雷霉素对姜瘟病的防治效果分别可达80.77%、65.38%和63.27%。表明采用套袋栽培模式不仅可降低姜瘟病的发病率,还可提高生姜产量,增加姜农效益。这与刘燃[34]等采用网隔栽培模式可降低生姜发病率且提高生姜产量的研究结果一致。

本试验结果表明,套袋栽培模式降低了田间姜瘟病的发病率,提高了生姜产量,可能是由于套袋模式中土壤消毒比较彻底而降低了病原菌数量,套袋阻断了土传病害姜瘟病因灌溉和雨水引起病原菌的传播,隔离生姜植株,减少病株间接触,避免了交叉感染。但是,生姜套袋栽培模式还需田间多年验证优化,探究套袋栽培模式中降低姜瘟病的病率机制,有利于生姜套袋栽培模式技术标准的制定及推广应用。

下载:

下载: