-

“研今必习古,无古不成今”,当代要建设中国特色风景园林需要传统的积淀[1].时宜得致、古式何裁,孟兆祯院士[2]提出创新须扎根于中国园林传统特色中,园林的发展要继承和传承传统特色;张锦秋院士[3]指出深入领会传统园林空间意识有助于把握风景园林创作思想,服务现代;清华大学杨锐教授[4]提出要将中国风景园林的过去、现在和未来之间的关系纳入风景园林学的“现代性”范畴,研究风景园林学“现代性”的根本意义在于完成从传统园林到现代风景园林学的转型.不难看出,无论过去还是现在,园林前辈和学者们从未停止对传统价值的思索.本研究以“俯拾传统,与古为新”为宗旨亦是表达笔者自身对传统的一种思考. “俯拾”是一种行为,是以一种谦逊的姿态,表达对传统的尊重. “与古为新”是一种精神,是对传统的继承、发扬和反思以及对当代需求的关照,从观察和体验生活中获得灵感,不断创造新的意境.

每个时代都有各自的文化基础,中国当代风景园林的发展经过乱花迷眼的阶段逐渐到沉淀和积累的阶段,正慢慢呈现出对自身文化的自信和对设计的自省.当代园林设计一方面是回归传统,另一方面是回归当下,适应时代的需求,应用新的设计手法和技术满足当代人的生活和游憩的需要[5].本研究以郑州市植物园园艺体验区空间设计的过程和成果为例,探索风景园林空间营造的一种途径,展现设计者对中国传统园林独特理解和对风景园林价值取向的一种思考.期望本研究在为中国传统园林的现代转译提供一种思路的同时,也能为传统园林的发展、传承和转型起到一定的借鉴意义.

全文HTML

-

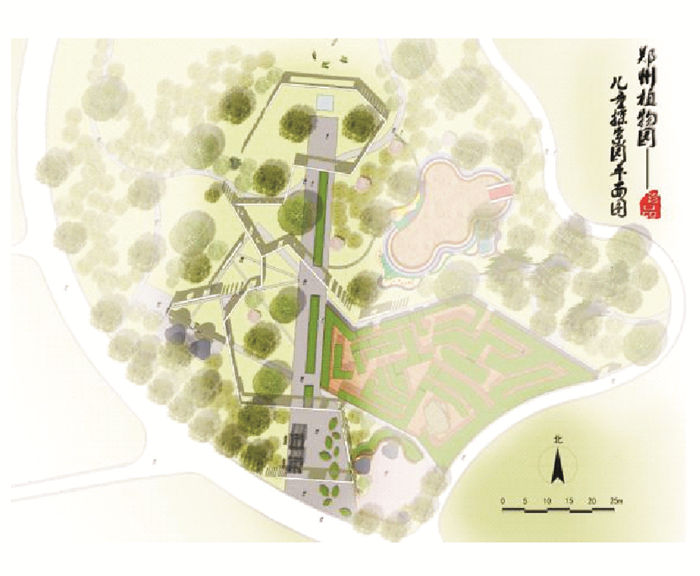

郑州市植物园位于河南省郑州市中原区,2006年由上海市园林设计院设计,并于2009年在原郑州市第二苗圃用地的基础上建设而成,总用地面积共计约57.45 hm2.建成后的郑州市植物园园内有以植物种质收集和展示为主的15个专类园和10个主题园等.依照原有设计,作为10个主题园之一的儿童探索园由迷宫园、林下空间和园艺体验区3部分组成,占地面积约2.9 hm2,其中园艺体验区的面积约占1/3.

如今的儿童探索园因多种原因以致渐显凋敝之状,使用率很低. 2017年笔者参与了郑州植物园的设计改建工作.这次改建工作的提出始于一次偶然的交流,植物园园方希望能够通过一次“物美价廉,尽快完成”的设计对该处进行空间提升,并提出希望园艺体验区能够形成多个空间便于日后开展园艺体验和展览活动之用的设计要求.

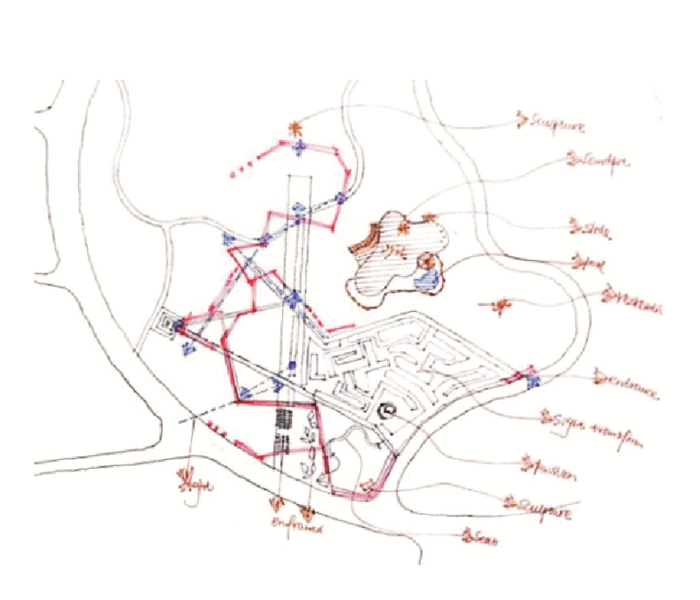

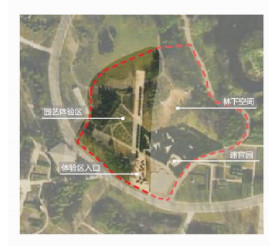

此次设计改建工作于2017年8月正式开始,陆续进行了为期近两个月的沟通及设计修改,最终在翌年二月初施工完成并对外开放.迷宫园、林下空间和园艺体验区作为儿童探索园的3个组成部分(图 1),其中前两者是在原场地的基础上进行的改造设计,非本文论述重点.园艺体验区的设计便成了此次设计的重点,也是本文将要论述的核心.

-

儿童探索园位于整个植物园的中部区域,其主入口为不规则四边形且被一分为二的广场.广场的布置略显凌乱,东侧是10余个椭圆形的种植池,像落叶散落于地,南北贯穿整个入口广场并延续至迷宫区的入口.入口西侧是两座花架南北向一字排开,从花架下进入可直通园区最北端的草坪.而从该广场一直到最北端的草坪区域加之西侧区域正是此次设计的用地范围——园艺体验区(图 2).

-

园艺体验区内现状仅有几条小径于草坪间纵横交错,相互穿插.体验区内未见空间层次之划分,更无从谈及空间体验.立于入口广场的西北角或行进于主干道上,园艺体验区内除几棵低矮的灌木外,均被一览无遗(图 3).由此,再想起园方提及的此处人迹罕至,使用率很低便不难理解.

在与园方经过深入的交流以及现场的多次调查后,此次设计面临的主要问题渐渐清晰,体验区存在也即本次设计将要解决的的主要问题有:①入口不明确,导致游人无所适从;②空间单一,无法满足不同植物体验功能;③空间一览无余,很难引起游人的兴趣;④道路及铺装系统不能改变;⑤原有植物种植位置不能改变;⑥体验区的文字解释系统(展板等)无载体.

2.1. 体验区位置及入口环境

2.2. 体验区主要问题

-

如何在工期短、造价低的前提下解决体验区的主要问题,在园艺体验区这样一个限定的场地内形成多个空间以满足不同园艺体验功能要求,并营造出丰富的视觉转换和空间体验以满足游人的空间趣味性需求,这是设计总体构思的主要方向.

空间的形成需要分割和围合来实现,而园林空间划分往往通过建筑、假山、植物或地形等要素来形成.然而由于设计用地的限制和园方的意见,设计建筑和假山已无可能,且此处功能为园艺体验又无法施展大的地形堆叠.在中国传统园林中,往往通过脱离建筑物本身的单体——墙体来区分内外,分割空间,创造空间的复杂性和连绵的渐进层级[6-7].因此,折墙以其拥有轻盈的体态和分割空间的功能便成了本次设计的不二之选.并且折墙兼有造价低廉,既可随意而折,避开植物,结合道路,应景开洞;又可承载文字解释系统,并能作为立体的展示界面等多重功能而成了本次设计应用的最佳选择.

-

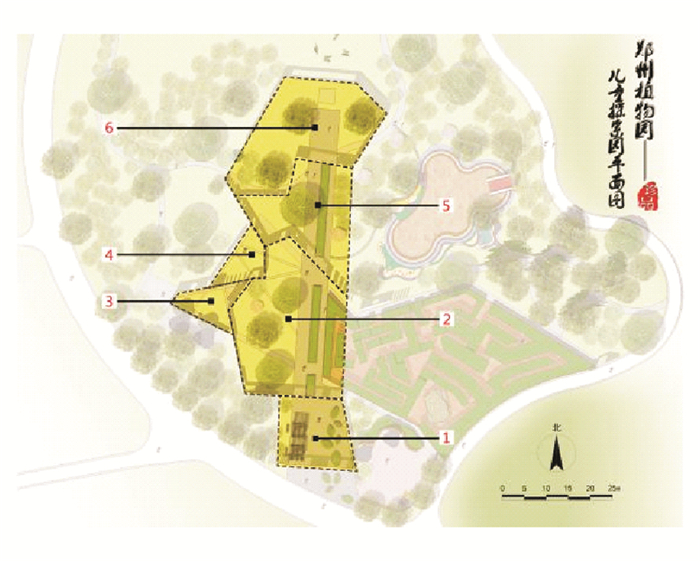

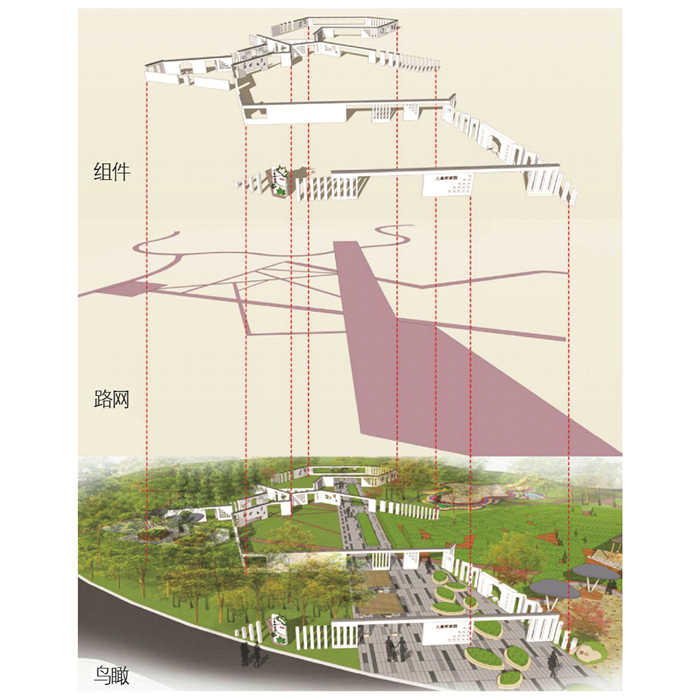

在园艺体验区空间设计通过一道折线形的白粉墙(施工完成后园方出于自己的考虑将墙体涂刷了不同的色彩,因此与本文中图 9-图 17的实际拍摄颜色不统一,这里表达是指设计的构想.)结合原有小径在体验区的场地内互相穿插,如此便限定了多个既清晰又模糊的空间边界(图 4).设计折墙的方向具有不确定性,表现出或与道路线形方向吻合,或与道路形成角度.折墙将园艺体验区划分出多个流动的、相互贯通的、不同尺度和形状的小空间,而这与中国传统园林典型的空间结构恰若相似(图 5).

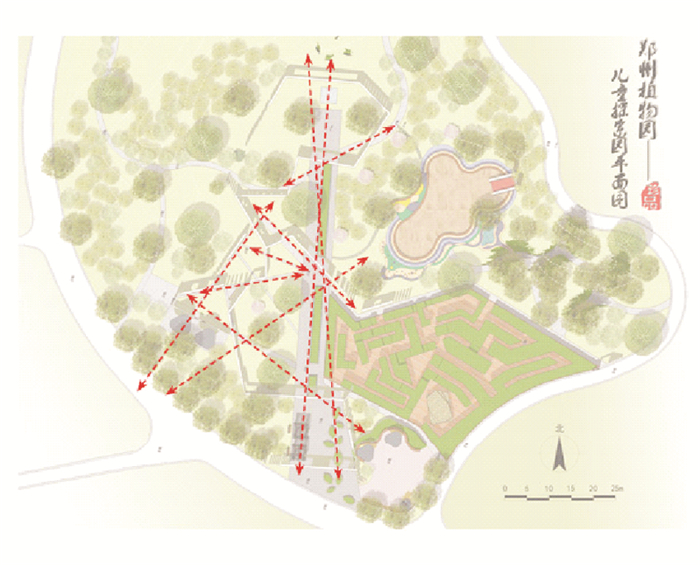

折墙的限定与围合,在园艺体验区形成疏与密、围与透、远与近的视觉转换和丰富体验.它如一套组件、一个观景器[8-9]被置入场地内,结合原有道路将体验区分割成6个大小不等的院落.每个院落之间均有丰富形式的窗框形成的视线的交互与通透,形成了视线远与近的视觉转换,以及空间大与小的丰富体验(图 6-图 8).

-

在园艺体验区有多处矮墙设计,矮墙的高度恰可允许正常高度的视线通过,因此墙后的道路上的行人可以清晰地被看到.但由于矮墙的存在,墙后的地面被遮挡,墙与建筑之间的空间距离仿若消失,在视觉体验上呈现出墙外的行人或建筑被拉到墙边的错觉[10](图 9).

位于园艺体验区西南角广场东侧的矮墙遮挡是形成上述视觉体检较为明显的例证.在矮墙西侧的广场上可以透过矮墙看到其东侧的一座原保留的鹿形雕塑(图 10(a)).从体验区内部看,该雕塑本来距离墙体仍有数米距离(图 10(b)),但由于此处矮墙与雕塑之间的地面被遮挡,在墙外广场上看向雕塑时会感觉雕塑被拉近到墙边.由于矮墙对地面的遮挡作用,墙之内外行走的游人经常会使得另一侧观看者产生类似的视觉体验[10].

-

园艺体验区内折墙的各种漏空形成一个个框景,把周围优美的景致凝固在一些特定的视点上,成为每个空间内外联系的纽带,使园艺体验区内部形成深远的景深,获得“景外意,意外渺”的效果.中国传统造园中“窗牖无拘,随宜合用,涉门成趣,得景随形”的理念在这里得到新的诠释.折墙在空间体验上带给观赏者连续不断的内与外、远与近的视觉转换,而这种体验在有限的空间中叠加的共存正是中国传统园林的精神.尽管园艺体验区面积很小,但是这种视觉转换,伴随着各种戏剧性的体验,似乎总是给人以期待,总是有未知的领域等待观赏者去发现[11-12].

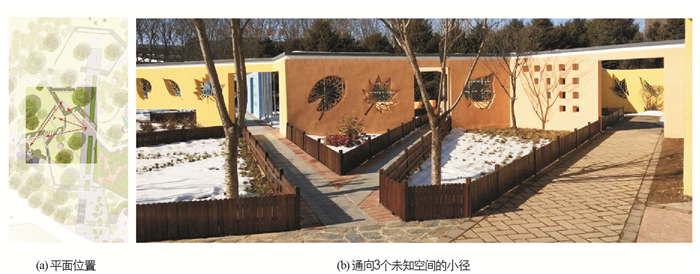

在园艺体验区的中部有3条小径交汇于主干道上,通过折墙与这3条小径共同创造了3个可供选择的方向——“三可之路”(图 11).视线透过小径上的框景依稀可以看到每条小径后都隐藏着一个未知的空间,每一条路的选择都带有戏剧性,充满未知和期待.

选择最左边的一条道路,沿西南向走一段距离,是一个尺度很小的被围合的院落,透过院落最南端的矮墙可以依稀看到墙外的行人(图 12).选择中间的一条道路,沿西行数步,来到一个亦敞亦合的空间,道路的尽端是一组行人可座于间的景墙,左侧透过数根景柱视线可以看到第一个院落,右侧透过墙上多个竖长行景框可以看到墙后的另一个空间(图 13).选择第3条略宽的道路,沿路西北向前进,可以在右边惊奇地发现一个横向长条状景框,框后是一个偌大的复杂空间,走到尽端,视线被折墙遮挡,而后右转90°面向东北方向,刚才透过横向长条状景框看到的一个偌大的空间在这里被彻底释放,但道路却在此断开,无法涉过,转身向后,一条笔直的小径引导视线透过几个框景,穿过几个空间可以看过体验区外道路上的行人(图 14).

-

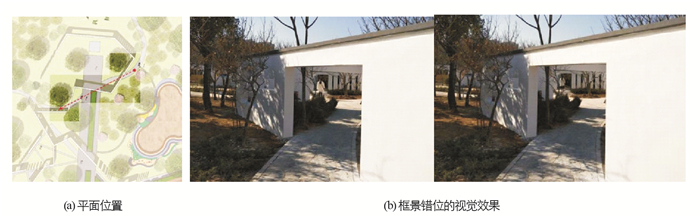

园艺体验区大量框景的应用使框景错位的出现成为一种必然,然而这种形式的出现绝非偶然,而是一种精心的策划和安排.

错位的框景使园内经常出现这样的错觉:透过层层叠叠的框景,会使观赏者误以为框后的错位景框是叠加在一起的错觉,但当一个常规尺度参照的行人走入画面中时,这一空间的臆想瞬间被打破,使得空间的深度瞬间被拉大[13].由此不免让人联想到在中国山水画中频频出现的人物引起的尺度的反常感.

从西侧沿小径东行是园艺体验区最北段的院落,入院之前是一个门框,透过门框后边是层层叠叠的数个门框形成的错位框景,视觉体验上框后的空间距离很小,当一个常规尺度的行人走入这错位的景框之间,观赏者会异常惊奇地发现每层框景之间竟有如此大的距离深度(图 15),而这在中国传统园林亦屡见不鲜.框景错位在园艺体验区的空间设计中被频繁地应用亦使类似的视觉效果和空间体验频频地出现(图 16).

-

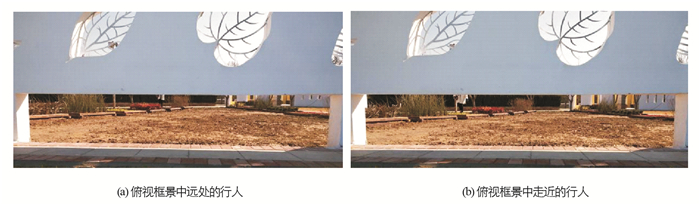

园艺体验区的空间设计中未做大的地形处理,但有一处利用中国美院王欣教授在《如画观法》[14]中称之为下察的手法设计的长方形框景.俯身透过此处可以观察到框后行人游走的下半身.框后本是一条由远及近且与景框左侧相交的半米宽的小路,由于观看者需要俯身观看,视线被压低,框后的小路视觉上失去了宽度而变成了一条紧贴地面的直线.路上的行人就变成了在这条“直线”上游走的错觉(图 17).行人在“直线”上走近时,不远的短短一段距离会感觉行人变大了数许.如果不是这一设计高度的限定,大概极少会有人俯身察看到框后的这一世界,或许这也正是王欣教授区分于框景而提出下察这一手法的用意.

3.1. 总体构思

3.2. 划分多个空间——连续的折墙组件

3.3. 丰富空间体验——折墙上的观法原理

3.3.1. 遮挡地面

3.3.2. 框景

3.3.3. 框景错位

3.3.4. 下察

-

郑州市植物园体验区空间设计是对中国传统园林现代诠释的一次尝试,尽管它的形式语言与传统园林没有直接联系,但它带给人们的视觉转换和气氛体验与中国传统园林是相似的.反映了设计者对中国传统园林深层面的思考,表达了设计者对中国传统园林的独特理解和现代美学的追求.这为中国传统园林的现代转译提供一种思路,同时也将为传统园林的传承、发展和转型起到特殊的借鉴意义.

把握传统园林的启示意义,突破“传统”与“现代”的束缚,将传统融入现代设计,在保持民族文化延续的基础上,抓住中国园林创作的历史机遇是当代中国特色风景园林建设的必由之路[15-17].我们期待中国园林的后续之路能够越走越宽,未来的传统园林真正融入现代,绽放出更加瞩目的光芒,具有并保持其独特的文化魅力和艺术价值.正如鲁迅先生所言:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉”.

下载:

下载: