全文HTML

-

留守儿童是指由于父母一方或双方流动到其他地区打工,孩子留在户籍所在地,由祖父母、亲戚或其他人代为抚养的尚处在义务教育年龄阶段的儿童[1]。2004年,教育部专题座谈会明确指出,国家将加大研究力度,共同努力做好留守儿童的教育工作[2]。2016年,国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见提出,进一步加强农村留守儿童关爱保护工作,为广大农村留守儿童健康成长创造更好的环境,是一项重要而紧迫的任务[3]。根据已有研究[4]显示,留守儿童群体已达6 100万。他们的心理和健康等诸多问题,对于今后几十年中国的社会、经济状况都有着深刻和深远的影响[5]。从家庭角度来说,家庭作为儿童青少年社会化最重要的场所,家庭中父母角色的缺失将直接导致亲子教育的缺失、亲子依恋程度的降低、亲子关系的不稳定、情感支持功能的减弱[6-7]。同时,留守经历使留守儿童个体表现出更多的行为和学业不良问题,更突出的心理问题,[8]更低的错误信念理解能力[9]。可见,对于留守儿童心理发展的研究从国家、社会、家庭和个体的角度来说都显得十分迫切和必要。

主观幸福感是指人们根据自定的标准对其生活质量所做出的整体性评价,[10-11]是描述个体心理健康最重要指标之一,是当今心理学研究的热门话题[12]。主观幸福感是由三个不同维度组成:积极情感、消极情感和生活满意度。积极情感和消极情感涉及主观幸福感的情感方面,它所测查的是人们在一定时期内的主观情绪体验,并且积极情感和消极情感相对独立。生活满意度涉及主观幸福感的认知方面,指的是人们对自己持续较长时间或大多数时间生活状况的一种认知评估,包括重要的生活领域的满意度。有研究者对留守儿童的主观幸福感的影响因素进行了一些探讨和分析。喻永婷[13]的研究结果发现,母亲外出的留守儿童比父亲外出的留守儿童积极情感相对更低;留守时间越长,留守儿童生活满意度越低[14]。另有研究发现,积极应对方式、社会支持、公正感对于留守儿童的主观幸福感均具有显著地预测作用[15]。同时,有研究表明,与外出父母交流频次越高[14],经常与父母团聚[16]的农村留守儿童的生活满意度越高。然而,目前还极少有研究来专门考察不同开始留守年龄和结束留守年龄对留守儿童主观幸福感的影响及可能的机制。

大量研究表明,亲子分离会对儿童青少年造成难以消除的不良影响[17-19]。父母角色缺失理论模型认为,生活在不完整核心家庭(主要是父母其中一方的缺失)中的儿童青少年体验到了更少的父母关怀、帮助和监管,这将直接导致他们社交技能经验的不足和学业不良,并对今后社会支持和幸福感的获得造成限制和阻碍[6]。尽管研究者们普遍认为亲子分离对孩子的影响十分明显,但是对于孩子在不同年龄与父母分离造成的影响仍然是一个有争议的话题。有研究调查婴幼儿期和学龄前时期父母的离异对儿童的影响,研究结果表明,越早的亲子分离年龄对儿童更加不利[17]。与上述结果不同,有研究发现,越晚的亲子分离年龄对儿童更加不利:Chase-Lansdale等人[19]通过比较亲子分离年龄在7岁到11岁和11岁到16岁对两组被试成年人后造成的影响发现,越晚的亲子分离经历更容易造成不良心理健康水平。虽然和单亲家庭儿童或孤儿具有一定的相似性,但留守儿童具有自身特点:核心家庭结构完整的;部分父母的返乡“回归”使得留守儿童结束了留守经历。因此,本研究采用主观幸福感作为心理健康的指标,探讨不同的开始留守年龄和结束留守年龄对主观幸福感的影响。

大量研究表明,人格是主观幸福感最稳定有力的预测因素之一,[10, 20]尤其是神经质和内外向两个人格维度备受关注。目前的研究证据表明,内外向与生活满意度和积极情感存在正相关;神经质与生活满意度和积极情感存在负相关,与消极情感存在正相关[21-22]。Steel等人[12]使用元分析的方法,利用928篇与人格和主观幸福感有关的文献,证明了上述结论的有效性和普适性;无论对于成人[20]还是青少年[23]都存在结果的一致性。一项跨度半个世纪的纵向研究发现,神经质能显著预测老年期的主观幸福感状况[24]。同时,也有研究指出,内外向和神经质在青少年人口学因素和主观幸福感的关系中起着中介作用[25]。人格是个体的一种心理行为模式,是个体的心理特征和行为方式交互作用形成的具有一定组织结构的模式,它的形成与发展受到个体环境的重要影响。并且人格的发展是个体发展的重要方面,与其他心理发展密切相关,对心理健康产生重要影响。留守儿童的人格还处于发展阶段,内外环境的种种变化对他们的主观幸福感产生重要影响。

因此,本研究拟采用社会人口学指标、儿童版艾森克人格问卷和主观幸福感指标(积极、消极情感量表以及生活满意度量表),考察留守儿童主观幸福感的特点,并进一步分析人格在结束留守年龄和主观幸福感之间的中介作用。本研究对于揭示不同留守经历对留守儿童主观幸福感的影响及机制具有一定的理论价值;同时,对于相关的政策制定以及留守儿童心理健康发展都有一定的实践意义和教育启示。

-

采用分层整群抽样法,从重庆市合川区和奉节县两地,各一所农村小学和中学,共四所学校,选

取五至九年级学生为被试。剔除非留守儿童、单亲家庭和孤儿被试(不在研究范围内),基础信息填写不全者和部分不合格问卷,最终获取有效留守儿童问卷440份。其中男性205人,女性235人;5~6年级224人,7~9年级216人;被试年龄10~17岁,平均年龄13.10岁(SD=2.19岁)。

-

被试基本信息包括:性别(男、女)、年龄、年级、家庭结构情况(正常家庭、单亲家庭、孤儿)、是否留守(留守是指父母其中一方或双方到其他地区工作超过半年以上,而把自己留在户籍所在地。要求被试根据定义并针对自己的情况选择),如果选择“否”,则直接跳转至量表部分;如果选择“是”,则:父母外出工作情况(只有父亲在外地工作、只有母亲在外地工作、父母都在外地工作)、开始留守的年龄、结束留守的年龄和留守期间的监护人(父亲或者母亲、祖辈、亲戚或其他)。其中年龄、年级、开始留守的年龄和结束的留守年龄以填空题的形式进行,其他变量以选择题的形式进行。

-

人格特征测量采用龚耀先[26]修订的艾森克人格问卷EPQ(儿童版)。该问卷包括精神质(P)、内外向(E)、神经质(N)和效度量表(L)4个分量表。每个项目只需受测者根据自己的情况回答是或不是,采用0/1计分。精神质测量负面情绪反应和暴力倾向;内外向测量性格的内外向;神经质测量情绪的稳定与否;效度量表用来测查效度。本研究中P、E、N、L各分量表α系数分别为0.70,0.70,0.81,0.74。

-

本研究主观幸福感通过生活满意度、积极情感和消极情感三个指标衡量,具体问卷如下。

(1) 生活满意度量表

生活满意度测量采用张兴贵等人[23]编制的青少年生活满意度自评量表,包括友谊、家庭、学业、自由、学校和环境6个维度,共36个条目。采用七点评分方法,即“完全符合”计7分,“符合”计6分,“有点符合”计5分,“说不定”计4分,“有点不符合”计3分,“不符合”计2分,“完全不符合”计1分,得分范围介于0~252分之间。其中4个条目为反向计分题。得分越高,表示生活满意度越高。本研究量表的内部一致性系数为0.89。

(2) 积极/消极情感量表

采用Diener等人[27]编制的青少年积极/消极情感量表,分别测量个体的积极情感(如愉快,幸福和感激)和消极情感(如难过、嫉妒和生气)。该量表由14个条目组成,其中8个条目用于测量个体的积极情感,6个项目用于测量个体的消极情感。采用七点评分方法,即“根本没有”计1分,“1/6时间”计2分,“1/3时间”计3分,“1/2时间”计4分,“2/3时间”计5分,“5/6时间”计6分,“所有时间”计7分。各个维度上相应项目相加分别计算积极情感和消极情感得分,得分越高,表明积极情感或消极情感体验越强烈。本研究中积极情感和消极情感两个维度的内部一致性系数分别为0.70和0.72。

-

由心理学专业的本科生担任主试,所有问卷采用集体施测的方式,当场收回问卷,整个测验持续时间大概30分钟。采用SPSS17.0和AMOS17.0进行统计分析。

一. 研究对象

二. 研究工具

1. 被试基本信息

2. 艾森克人格问卷EPQ(儿童版)

3. 主观幸福感问卷

三. 程序和方法

-

在本研究样本中,根据留守类型分类,其中128名(29.1%)留守儿童只有父亲在外地工作,14名(3.2%)只有母亲在外地工作,298名(67.7%)父母双方都在外地工作。在留守期间,274名(62.3%)主要由祖辈照顾,106名(24.1%)主要由父亲或母亲照顾,60名(13.6%)主要由亲戚照顾。根据开始留守年龄段分类,235名(53.4%)开始留守年龄小于5岁,153名(34.8%)介于5到10岁,52名(11.8%)大于10岁。根据结束留守年龄段分类,46名(10.5%)结束留守年龄小于5岁,225名(51.1%)介于5到10岁,169名(38.4%)大于10岁。

-

根据已有研究[28],将留守儿童不同性别的人格各维度原始分与全国常模进行独立样本t检验。结果如表 1,发现:对于留守男生,其人格精神质得分显著低于常模(t=-2.44,p<0.05),人格内外向得分显著低于常模(t=-9.84,p<0.01),人格神经质得分显著高于常模(t=6.28,p<0.01);对于留守女生,其人格精神质得分显著低于常模(t=-3.85,p<0.01),人格内外向得分显著低于常模(t=-11.60,p<0.01),人格神经质得分显著高于常模(t=8.94,p<0.01)。

-

以不同开始留守年龄段作为自变量,留守儿童的主观幸福感各个指标(积极、消极情感和生活满意度)作为因变量进行方差分析。结果如表 2,发现:不同开始留守年龄段的积极情感存在显著差异(F(2,437)=8.58,p<0.01),消极情感存在边缘显著差异(F(2,437)=2.60,p=0.076)。事后分析发现,留守儿童的开始留守年龄段小于10岁积极情感得分显著高于大于10岁的留守儿童;开始留守年龄段为5岁到10岁的消极情感得分显著高于大于10岁的留守儿童。但是,不同开始留守年龄段的生活满意度得分并未存在显著差异。并且不同开始留守年龄段的人格神经质存在显著差异(F(2,437)=3.63,p<0.05)。事后分析发现,留守儿童的开始留守年龄段小于10年岁人格神经质得分显著低于大于10岁的留守儿童。不同的是,不同开始留守年龄段的生活满意度以及人格精神质和人格内外向并未存在显著差异。

-

以不同结束留守年龄段作为自变量,留守儿童的主观幸福感各个指标(积极、消极情感和生活满意度)作为因变量进行方差分析。结果如表 3,发现:不同结束留守年龄段的积极情感(F(2,437)=11.37,p<0.01),消极情感(F(2,437)=4.39,p<0.01) 和生活满意度(F(2,437)=7.92,p<0.01) 都存在显著差异。事后分析发现,留守儿童的结束留守年龄段小于10岁的积极情感和消极情感得分都显著高于大于10岁的留守儿童;结束留守年龄段为5岁到10岁的生活满意度得分显著高于大于10岁的留守儿童。并且不同结束留守年龄段的人格神经质存在显著差异(F(2,337)=15.63,p<0.01)。事后分析发现,留守儿童的结束留守年龄段小于10岁的人格神经质得分显著低于大于10年的留守儿童。不同的是,不同结束留守年龄段的人格精神质和人格内外向并未存在显著差异。

-

表 4显示,结束留守年龄与主观幸福感各个指标呈显著负相关。具体来说,结束留守年龄与积极情感(r=-0.18,p<0.01)、消极情感(r=-0.13,p<0.01) 和生活满意度(r=-0.14,p<0.01) 都存在显著负相关。然而开始留守年龄与主观幸福感各个指标都无显著相关。

-

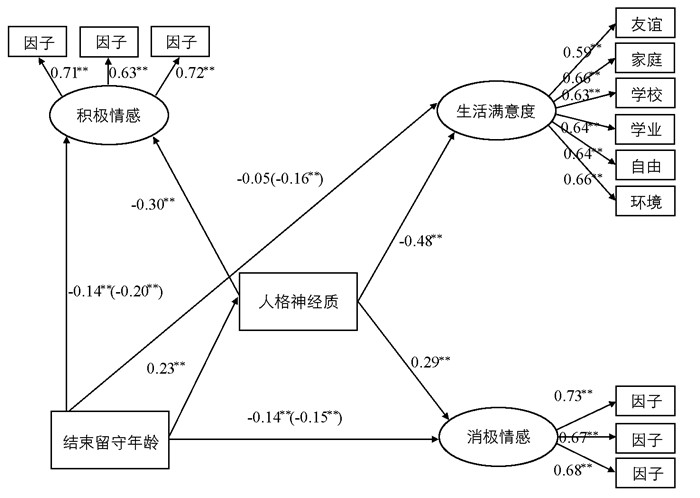

本研究假设开始留守年龄(在上述相关中已经证明假设不成立)和结束留守年龄对主观幸福感有直接的影响作用,并通过人格因素这一中介间接影响主观幸福感。为了验证研究假设,根据中介效应检验程序[29],采用AMOS17.0,以结束留守年龄为预测变量,主观幸福感各个指标(积极、消极情感和生活满意度)为因变量,探讨人格的中介效应。在结构方程模型中,我们采用项目组合[30]的方法对积极、消极情感分别组合成三个因子,而生活满意度则使用其六个维度,来建立理论模型。在模型检验过程中,发现人格精神质和人格内外向都不能达到作为中介变量的条件[29]。最终结果如图 1所示,结束留守年龄对主观幸福感各个指标的路径系数都显著,即积极情感(β=-0.20,p<0.01)、消极情感(β=-0.15,p<0.01)、生活满意度(β=-0.16,p<0.01) 的路径系数都显著。而在加入人格神经质后的模型中,结束留守年龄对主观幸福感的路径系数都比之前更小(具体来说,结束留守年龄对生活满意度的路径系数由显著变为不显著(β=-0.05,p>0.05;而结束留守年龄对积极情感(β=-0.14,p<0.01) 和消极情感(β=-0.14,p<0.01) 依然显著),这表明人格神经质在结束留守年龄与主观幸福感之间起到了中介的作用。模型拟合指标χ2/df=3.34,RMSEA=0.07,CFI=0.91,IFI=0.91,表明模型拟合效果较好。

一. 留守儿童的留守特征

二. 留守儿童不同性别的人格得分与全国常模的比较

三. 留守儿童不同开始留守年龄段主观幸福感和人格的特征

四. 留守儿童不同结束留守年龄段主观幸福感和人格的特征

五. 留守儿童开始和结束留守年龄与主观幸福感的相关分析

六. 结束留守年龄与主观幸福感的关系模型:人格的中介作用

-

本研究发现,无论是留守男生还是留守女生,他们在人格各维度上的得分与全国常模都存在显著差异,与已有相关研究结果一致[6]。特别说明的是,留守儿童的内外向维度得分显著低于常模,神经质维度得分显著高于常模。儿童人格的形成,与早期的家庭环境和家庭教育有很重要的联系。留守儿童的父母由于长期外出务工,亲子关系相对疏远,使得留守儿童与父母缺乏情感交流和生活问题的指导,长此以往更容易形成内向孤僻,不善言谈,甚至更多的焦虑及安全感缺失[31]等问题。

不同的留守经历,尤其是不同的结束留守年龄,是影响留守儿童主观幸福感的重要因素。不同结束留守年龄下,留守儿童主观幸福感存在显著差异,具体表现为结束留守年龄小于10岁的留守儿童积极情感和消极情感都显著高于结束留守年龄大于10岁的留守儿童;而结束留守年龄介于5岁到10岁之间的留守儿童生活满意度显著高于结束留守年龄大于10岁的留守儿童。需要说明的是,对于积极情感和消极情感,本研究结果与已有研究[32-33]类似,即某种群体无论是在积极和消极情感相较于其他群体同时表达出更高或更低的得分,据此我们认为,可能是结束留守年龄小于10岁的留守儿童比结束留守年龄大于10岁的留守儿童对自身的情绪情感具备更易感的特质倾向。首先,这对于以往有关留守儿童主观幸福感的研究是一个很好的补充,同时也说明从留守儿童不同的结束留守年龄入手,深入研究留守儿童的心理特点具有一定的意义。其次,本研究还说明,父母的再次“回归”对于留守儿童的情绪情感是一个重要的保护因素,父母的陪伴使留守儿童的情感需求得到补偿,使他们能够体验到更多的生活满意度,并且这种再次“回归”,可能越早越好。父母角色缺失理论模型特别强调父母的陪伴对儿童青少年社会合作和问题解决技能学习的重要作用[6]。母亲角色能侧重提供更多评价支持和情感支持,而父亲角色能侧重提供更多信息支持[34]。一般来说,儿童在10岁以后开始步入青少年时期,这段时期是儿童青少年心理和生理发展的第二次高峰期,是承接从儿童到成人的过渡阶段,该阶段很容易使青少年期的个体产生一系列的心理社会问题,父母的陪伴显得尤为重要。亲子分离的结果使得留守儿童与父母沟通,以及父母教育和指导的缺乏或缺失,容易对于他们的认知情感和社会性发展都有深刻而持久的消极影响[6, 17, 35]。本研究对于保障留守儿童的心理健康具有一定的启示意义。

需要补充说明的是,本研究发现,不同开始留守年龄的留守儿童积极情感和消极情感存在显著差异。但以往有研究发现,年幼时与父母分离,无论留守时间长短,都将对儿童的情绪发展造成消极影响[36]。目前对于留守儿童开始分离年龄的研究较少,并且该研究中被试样本数量不够平衡,这一结论的普遍性和一致性需要进一步地验证。

-

更重要的是,本研究使用留守儿童样本,通过检验结束留守年龄和主观幸福感的潜在理论模型,进一步拓展和丰富了留守儿童的研究资料。本研究发现,留守儿童的结束留守年龄和人格神经质存在显著相关,进而与他们的主观幸福感存在显著相关。在考虑了人格神经质因素之后,留守儿童的结束留守年龄对主观幸福感的影响有所减弱。具体来说,当把人格神经质加入到留守结束年龄与主观幸福感的模型中后,留守结束年龄与积极、消极情感的路径系数小于之前的路径系数,并依旧显著,说明人格神经质在留守结束年龄与积极、消极情感之间起到了部分中介的作用;而留守结束年龄与生活满意度的路径系数由显著变为不显著,说明人格神经质在留守结束年龄与生活满意度之间起到了完全中介的作用。这表明,由于不同的结束留守年龄而塑造的个体内部的人格因素对留守儿童的主观幸福感产生重要影响。这一研究结果也在一定程度上证明了,亲子分离的关键期这一外部因素以及留守儿童的内在人格特征,对于心理健康水平具有重要影响,对于补充和完善儿童心理发展的研究具有一定的理论价值。

留守儿童的结束留守年龄与留守儿童人格神经质存在显著正相关。可见,与父母结束分离的年龄和个体的人格特征有着密切的关系。这可以印证情境压力理论的观点,[6]即认为父母不在身边,不能直接的养育,对于儿童很可能是一个压力体验。这种压力生活事件会引起或诱发儿童不良人格因素。

本研究在留守儿童群体中也发现,人格神经质和主观幸福感存在显著相关。具体来说,人格神经质与积极情感和生活满意度存在显著负相关,与消极情感存在显著正相关。可见人格特质与主观幸福感具有密切的关系,并且这与主观幸福感主流研究结论一致[22]。一般来说,高神经质的个体往往容易表现出焦虑抑郁,心烦意乱,情绪烦躁,这使得部分具有易感特质儿童群体感受并表达出更低的生活满意度以及更少的积极、更多的消极情绪。本研究结果还表明,通过人格神经质,能够直接预测主观幸福感水平,说明,人格确实是预测主观幸福感的重要因素,这与之前研究结论一致[24]。同时,本研究对于补充和完善人格与主观幸福感相关的理论研究提供了一定的数据支持;在一定程度上,也能反映本研究结果的可靠性和实证研究价值。

总体而言,本研究通过理论假设构建和验证的结束留守年龄、人格和主观幸福感的关系这一理论模型,能够部分揭示留守儿童的不同留守经历对主观幸福感的影响的机制。因此,本研究对于丰富特殊儿童群体研究资料和儿童社会性发展理论,以及丰富本土积极心理学[37-38]的理论研究具有一定的科学价值。同时,对留守儿童保护教育政策和关怀行动,对留守儿童父母对子女的重视和保护,对留守儿童个体社会性发展都具有一定的实践意义和教育启示。

下载:

下载: