-

仡佬族是贵州的土著民族,至今贵州省内还流传着“仡佬仡佬,开荒辟草”的民谣.其发展在历史上大致经历了濮人、僚人、仡佬3个时期[1].仡佬族人民在民族发展过程当中所建造的庭院式民居是中华民族居住文化的一个重要组成部分,同时,它还是仡佬族社会群体经济、技术和文化的综合反映,是认识和了解该民族的窗户.然而随着经济与信息技术的日渐发达,仡佬族传统的庭院空间被压缩;生活业态与空间格局被分割;庭院空间中所蕴含的民族文化与地域文化被侵蚀等问题日渐加剧.因此,本研究试图通过对务川龙潭村仡佬族传统民居庭院的调查研究,深入分析传统仡佬族民居庭院,总结其景观特征,以便加深人们对该地区仡佬族传统居住方式的认识,同时为仡佬族居住环境的重塑与改造提供理论指导.

全文HTML

-

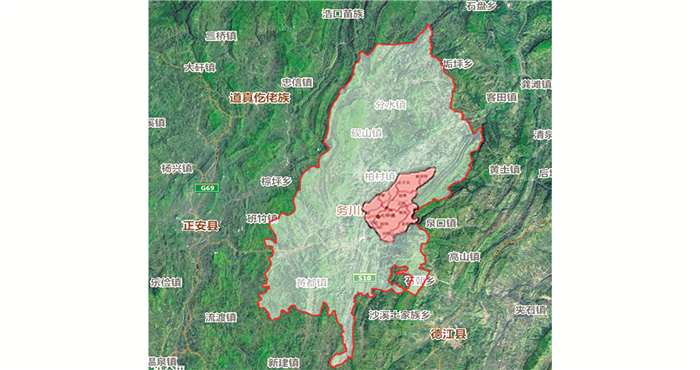

龙潭村原名“火炭垭”,位于大坪镇洪渡河畔,距务川县城约12 km(图 1),建寨已有700余年,由上寨、中寨和下寨组成,是世界上最古老的仡佬古寨.龙潭村村寨的形成,得益于务川丹砂贸易的兴起.务川是我国丹砂开采古县,其开采历史久远,随着大坪镇洪渡河畔的汉墓群考古发掘,证实了在两汉时期,务川仡佬族先民已经进行丹砂开采,同时也从侧面反映了丹砂开采促进了当时务川的经济与社会发展.明清时期,有关务川丹砂开采事业的文献记载颇为丰富,如明嘉靖《思南府志》记载:“务川有坑砂之利,商贾辐辏,人多殷富……”[2],清代道光《思南府续志》:“务川木悠山采砂最盛,每场出汞二十到三十挑”[3].务川丹砂开采的社会经济活动不仅使当地居民及商人凭借丹砂开采积累财富,创造了民族文明与进步,而且促成了极具民族文化特色的龙潭古寨的形成.如果说丹砂贸易的兴盛开启龙潭古寨形成的起点,那么复杂变化的社会环境则影响了村寨布局与空间组织的整个加工过程.明清时期,中央政权对西南片区的统治政策导致民族的斗争,清末和民国时期,贵州境内匪患四起,暴戾横行,这些都导致了该地区的社会动荡.务川处于西南片区的社会大环境中,生活于此地的民族居住环境必然受该区域社会外环境的影响.在这种经济繁茂与动荡不安的社会环境下铸就了龙潭古寨民族居住环境与民居文化的积淀.

-

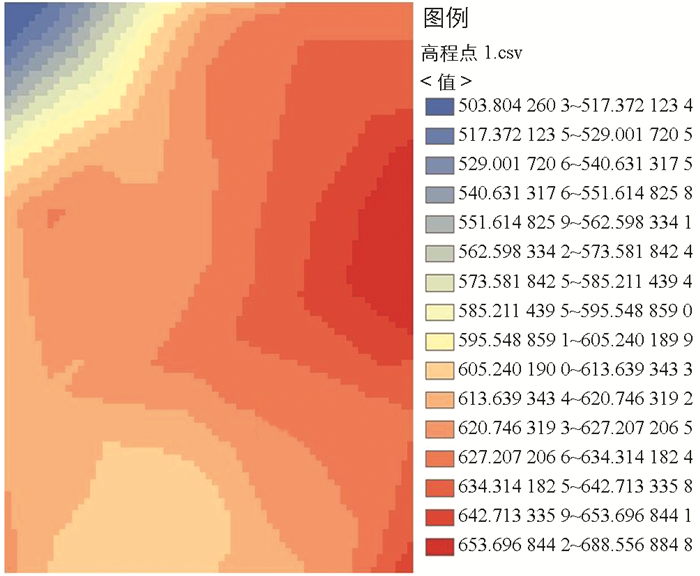

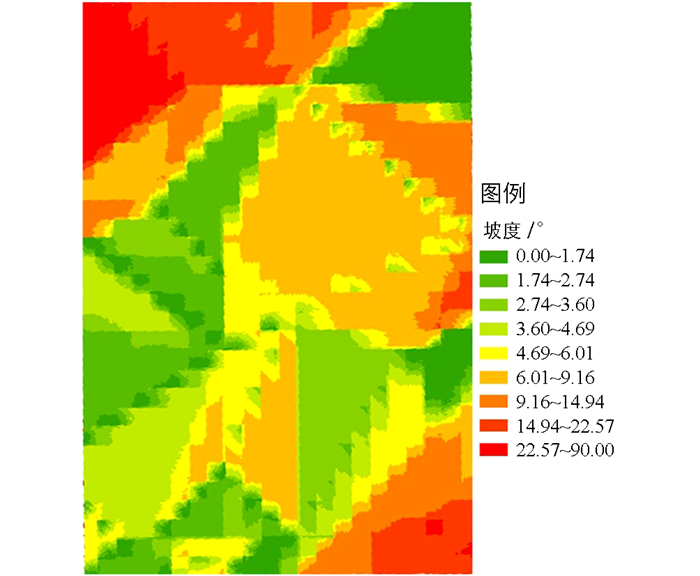

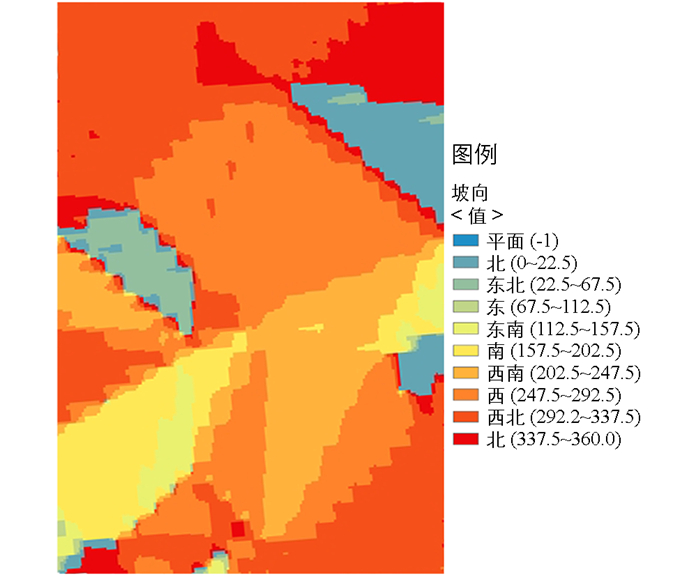

龙潭村三面环山,一面临水,基地自然条件得天独厚.村寨高程范围在503 m~689 m之间(图 2).古寨内地面坡度变化丰富,但是坡度变化值多在1.74~9.16°之间(图 3),地形地貌相对平缓.村寨坡向变化主要朝向南、西南和东南方向(图 4).除了基地独特的地形地貌外,村寨所处的大坪镇气候及自然资源对古寨的形成也产生了深刻地影响,境内气候温和,处于中亚热带湿润性季风气候区,年平均气温15.6 ℃,雨量充沛,植被和矿产资源丰富,这为古寨的建造提供了所需的原材料.

-

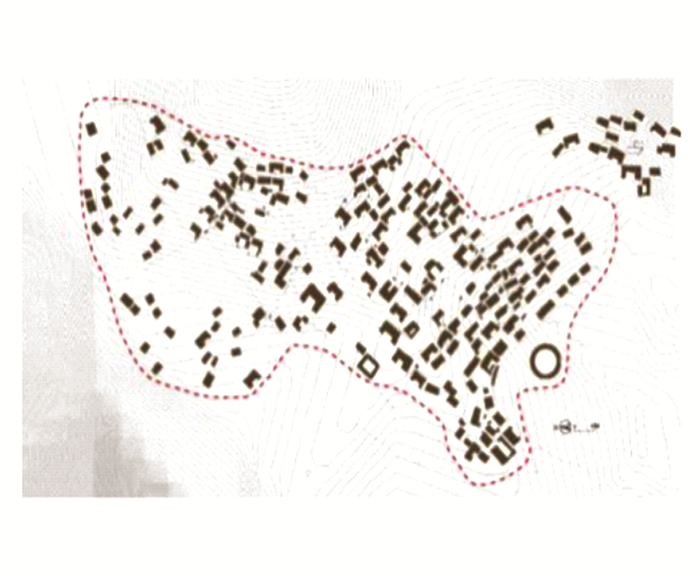

龙潭村虽然由上寨、中寨和下寨组成,但是通过实际调研及本研究对传统民居庭院概念的限定,只将中寨纳入研究范围(图 5),因此本文所说的龙潭古寨皆指的是中寨.古寨中大多数民居建筑建于明清时期,新增或者重建的建筑也是按照传统的方式来构建,民族特色得以很好保留传承,因此选取中寨作为研究对象具有较高学术价值.

1.1. 龙潭村社会历史背景

1.2. 基地自然条件

1.3. 研究范围

-

《辞海》将“传统”定义为:①名词 指代世代相传、具有特点的社会因素,如风俗、道德、思想、作风、艺术、制度等.②形容词 是形容世代相传或相沿己久并具有特点的.《语言大典》认为“传统”是:①体现于发展着的社会态度、信仰、习俗与制度构成的庞大的合成体中的文化连续性,为风格、习惯所确立的有机系统.②经过长期习用,已被广泛接受或确立的规则或信念,行为或举止的准则行为的习惯或模式[4].

-

“庭”,《玉海》中这样表达:“堂下至门,谓之庭”[5].《玉篇》中将“庭”界定为“堂阶前”,即园墙内,堂室外的空地.“庭院”二字在《辞源》中是这样解释的:庭者,“堂”阶前也;院者,“周垣也” “宫室有垣墙者曰院”[6].

结合相关资料对“传统” “庭院”的概念阐述,本文将研究的传统民居庭院的概念理解限定为世代相传或根据相沿已久的建造方式所构建的且有院墙、院门、建筑立面围合或者只有建筑立面围合但利用地形高差实现空间限定的具备生产生活功能和较高艺术价值及传承价值的空间.

2.1. 传 统

2.2. 庭 院

-

庭院建筑作为围合庭院的立界面,建筑开间数量、层高、有无厢房等都影响了庭院的空间感受,而建筑装饰则展现了深厚的民族文化底蕴,再现仡佬族人民在日常生产生活的生动情景.大多数仡佬族都居于交通不便的大山深处,与外界接触较少,特殊的地理环境造就了具有地域特色的人文环境,很多民居装饰雕花艺术都反映了人们对生活和自然认识和理解[7].在龙潭古寨中,庭院建筑立面装饰多姿多彩,或粗犷大方,或细腻动人,或简或繁,灵活多样,独具匠心,在功能性与审美性上达到完美契合,寄托了仡佬族人民避邪、纳福、求吉的愿望,是仡佬族先民所积淀的独特民族文化和精神信仰.通过对龙潭古寨庭院建筑装饰独具特色的艺术审美价值和文化价值的挖掘,能够使人们更加清楚地认识仡佬族这个古老的少数民族及其璀璨的民族文化,因此本研究重点对建筑立面装饰进行详细的解析(表 1).

-

墙是庭院构成元素中所占比例最大的,是限定空间最为有效的形式,几乎每个庭院都是由4个垂直立面围合而成的,不仅定义了空间的界限和范围,同时也是划分内外最有效的边界要素[8].古寨内部的院墙就地取材,运用毛片石或毛碎石干砌,凸显地方特色.古寨中的民居庭院院墙虽取材相同,但是院墙的堆砌方式及院墙的高度、厚度各有不同.院墙高度及厚度凸显居民的经济条件,因此经济条件一般的普通人家其院墙高度一般在1.2~1.6 m左右,厚度约为60 cm(图 6),经济条件好、资金雄厚的人家院墙高度较高,厚度较厚,防御能力强,如古寨内的丹堡院落,其院墙高于2.5 m,厚度约为1 m左右(图 7).梳理村寨内部院墙的堆砌方式,形式有3种(表 2).

-

门是实体围合要素中一种特殊的存在,它既是墙的一种特殊形态,也是一种特殊的建筑形式.因此,门既具有封闭的特点,又兼容了开敞的特质,其与窗结合,将户外的自然情趣引入户内,共同构建出层次丰富的空间结构,构造了庭院空间中从虚到实的过渡,丰富了空间变化[9].此外,院门作为庭院序列的开端,是联系庭院内外的唯一通道,同时它还是主人社会地位及身份的象征.龙潭村中寨民居庭院的院门均为为屋宇式,与建筑同为传统的穿斗式构造,屋顶覆盖小青瓦,但是不同的庭院其院门形式不尽相同.本研究主要从庭院院门的布置位置(表 3)、结构形式(表 4)及院门装饰(表 5)等3个方面来探析古寨院门特色.

-

庭院的地坪是庭院的基底,龙潭村中寨庭院大多以石材作为地面铺装材料,铺砌方式有平铺和碎拼两种(图 8和图 9).以石材铺地不仅仅得益于该地区丰富的石材资源,石板本身的性能质地也是选择的重要因素,首先,石板表面坚固,不易磨损,干净整洁;其次,石材在色彩质感比较质朴,符合仡佬族人民淳朴的民族审美.

-

传统民居庭院最主要的功能之一就是其生产生活功能.因此,庭院内部的各种生产生活设施也是庭院空间主要的构成要素.庭院中的水井、水缸、石磨、排水井和生产加工设施等展现了龙潭古寨民居庭院质朴的生产生活气息,体现了仡佬族人民农耕生活的智慧.

-

仡佬族民居庭院中的植物要素主要以各种该地区常见的瓜果蔬菜及各种调味植物为主,并辅以少量的观赏性植物.蔬菜的种类主要有南瓜、冬瓜、捧瓜、扁豆、丝瓜、辣椒、茄子以及各种叶子菜;果树主要有梨树、李树、杏树、柚子树和桃树等;调味植物有葱、姜、蒜、香菜、茴香和花椒等;观赏性的植物主要有竹子、南天竹、香樟和芭蕉等.庭院中总体植物种类及数量较少,并且种植在庭院周围的边角落.虽然仡佬族民居庭院中植物不是庭院空间的主角,但是植物的花开花落、四时变化丰富了庭院的景观效果,同时植物对庭院有净化空气、滞带粉尘、降低噪声和释放负氧离子等生态效应.而且植物还可起到分割空间,限定空间的作用,使庭院空间层次更加丰富.

3.1. 庭院空间围合要素

3.1.1. 建筑立面

3.1.2. 院 墙

3.1.3. 院 门

3.1.4. 地 坪

3.2. 民居庭院其他组成要素

3.2.1. 生产生活要素

3.2.2. 植物要素

-

生产加工功能是仡佬族民居庭院最主要的功能之一.仡佬族乡村聚落是以农业生产为主导,农耕文明是民族文化底蕴的源泉,而伴随农耕文明的历史变迁而产生的传统庭院,在咫尺天地反映了仡佬族人们勤劳淳朴的民族品格,以及生产耕作的智慧.在庭院中,勤劳的仡佬族人种植瓜果蔬菜、晾晒粮食、打豆子和圈养牲畜等,因此,仡佬族传统庭院的生产功能是其最基本,同时也是最主要的功能,庭院的布局和位置等旨在满足生产活动的需要.

-

传统民居庭院强调内与外、散与聚,房间与庭院形成虚与实的融合.仡佬族的民居庭院不仅对不同朝向及功能的建筑起到连接与组织的作用,而且还是室内空间的延伸与补充,常常作为“露天起居室”满足家庭成员在室外的各种活动需求.因此,人们可以在庭院中组织家庭聚会,促进家庭成员之间的交流;进行家务劳作、圈养牲畜、副业生产、粮食加工、晾晒衣物和休憩纳凉等一系列活动.

-

中华人民共和国成立前,仡佬族聚居地区的社会环境动荡不安.比如民族战争频发、中央统治政策的胁迫、土匪强盗的侵扰等,而且仡佬族人民通常居住在环境较险峻的偏远山区,还要预防来自山林野兽的侵袭.因此,民居庭院的建造还要满足防御的功能需求,以防御外界的干扰侵害.在易受自然灾害袭击和其他不安因素侵犯的社会里,仡佬族的这种内向性的庭院式布局充分体现了其居住环境的自然适应性和社会适应性.

-

仡佬族先民在改造自然和适应自然的过程中,将与自然和谐相处的生态观念以及质朴的审美观融入到民居庭院中.民居庭院在满足了居民对生产生活、安全防御和休闲交往的功能的同时还融合了景观与生态功能.民居庭院中建筑立面的木刻装饰,包括屋脊、窗户和院门;石刻装饰,如柱础和垂带石等;庭院中的植物;庭院外视线可及的山水田园风光等都增加了庭院空间的景观性.此外,以庭院式组织建筑空间的方式增强了建筑室内的采光效果,介于自然与建筑之间的庭院对室内空间起到了一个过渡的作用,将外界自然环境渗透、引入到居所中,调适建筑室内的自然生态.

-

龙潭古寨中仡佬族庭院空间主要可以划分为建筑室内空间、室内外过渡空间、院落空间和庭院内外过渡空间4种形式.建筑室内空间为封闭空间,主要是人们生活起居及储存粮食的场所;室内外过渡空间是建筑挑檐下的空间,是半开敞的空间类型,正屋的过渡空间包括吞口和阶檐坎,厢房一般只有阶檐坎,吞口是堂屋前外立面后退一柱形成的空间,是人们日常休息和做手工的场所;院落空间一般比阶檐坎低,与建筑的过渡空间之间往往增设台阶相连,院落空间属于开敞空间,是调和与联系庭院各个小空间的纽带,也是居民晾晒衣物、进行粮食加工和休闲娱乐的重要场所,同时还是增加室内采光、藏风聚气、纳入自然景色的生态空间;庭院内外过渡空间是指院门空间,为人们的进出提供短暂停留及与寨中居民交流的场所.古寨仡佬族民居庭院空间组成层层递进,使人在咫尺天地感受了丰富的空间层次与丰富感,形成引人入胜的庭院空间境界.

-

龙潭古寨庭院空间的平面形态是古寨基地地形条件与民族文化综合作用的结果.富于变化的地形地貌及仡佬族人民崇尚自然、尊敬自然的生态观念使得民居庭院的布局因地制宜,顺应自然,从而形成灵活多变的平面形态.根据实际调研的120个庭院资料整理,将龙潭村现存的民居庭院平面形态归纳为4类,分别是一字型庭院、L型庭院、凹字型庭院及回字型庭院,其中一字型庭院55个、L型庭院22个、凹字型庭院42个、回字型庭院1个,其特点及平面形态见表 6.

4.1. 庭院空间功能

4.1.1. 生产加工功能

4.1.2. 休闲交往功能

4.1.3. 防御功能

4.1.4. 景观生态功能

4.2. 庭院空间组成

4.3. 庭院空间平面形态

-

龙潭村基地地形条件的多样性决定了民居庭院与地形结合方式的多样化,为适应地形坡度的变化,针对不同的坡度,民居庭院的处理方式不尽相同.结合实地调查情况,将龙潭村与庭院结合的地形坡度划分为三大类,分别为:平缓坡地,坡度值为0~3.6°;缓坡,坡度值为3.6~6.1°;斜坡,坡度值为6.1~9.6°.古寨民居庭院与3类地形的结合方式见表 7.

-

龙潭村地形条件与社会外环境的共同作用下形成了古寨错综复杂的道路网络系统.阡陌纵横的村落小道在功能上不仅仅在社会环境动荡的年代起着不可或缺的防御作用,同时,它还将相对独立的各庭院空间单元串联起来,形成乱中有序的村落空间布局.由于地形的变化与空间组织方式的不同,才形成了灵活多变的古寨庭院与道路的结合方式,根据现场调研资料整理,将其结合方式分为表 8中4种形式.

5.1. 庭院空间与地形的结合方式

5.2. 庭院空间与道路的结合方式

-

龙潭古寨的民居庭院顺应地形条件,平行于等高线或垂直于等高线布局,从而形成一种内生秩序,将各庭院空间单元联系起来,并结合道路交通在平面形态上呈现出枝状串联型、树杈型、嵌套型、并联型和串并联组合型,这种多元的组团内生秩序使得古寨空间格局别具一格(表 9).

-

龙潭古寨的民居庭院形态的形成,不仅仅是民族文化影响的结果,更是与村寨基地自然条件、社会环境、经济基础等综合因素共同作用的结果,通过对龙潭村中寨民居庭院空间外在表现形态的深入解析,将影响庭院形态的内在因素总结为以下几个方面.

-

地形地貌作为民居庭院的立地基础,地表坡度坡向的不同影响着庭院的分布与布局.龙潭古寨庭院多布局于坡地,因此庭院组团依山就势,层层跌落.古寨基地坡向的变化导致庭院建筑朝向布局灵活自由,与汉族民居建筑所强调的坐北朝南不同,古寨内部的民居庭院更加注重与地形和村寨内部道路之间的组织关系,形成村寨内部乱中有序的庭院空间组合方式.

-

务川作为丹砂开采古县,繁茂的丹砂贸易带动了当地经济的快速发展,当地以丹砂为业的仡佬族人民长期资本积累为龙潭古寨的形成创造了经济条件.村寨庭院建筑的构建、建筑立面装饰、院墙构筑、建筑保存修缮等都需要雄厚的经济作为支撑,古寨大环境繁荣的的经济贸易使得这一条件得以满足,因此龙潭古寨这一鲜活的民族文化宝库才得以在历史浪潮的洗礼下得以保存下来,成为见证古寨繁荣与兴盛的历史印记.

-

庭院是文化的重要外在物质载体之一,是文化的物质形象表现,仡佬族传统庭院是民族文化的历史积累与演进的印记,是该民族文化内在与外在的有机统一.一个民族的心理崇拜和信仰必然要以实物作为载体来体现,这在民居修建中表现得尤为明显[10].在过去生产力水平低下,认知能力有限的情况下,为了求得更好的收成和更稳定富足的生活,仡佬族人民对其赖以生存的几乎所有物体都视为神灵加以崇拜,如把自然界的山、水、植物、动物等加以人格化或神圣化,因此形成了万物皆有灵的自然观,这在龙潭古寨的民居庭院中得以生动的诠释.龙潭古寨庭院的立面装饰通常雕刻自然界的花花草草、飞禽走兽等来希冀家庭的幸福安康、兴旺发达.如在建筑窗花上雕刻喜鹊、奔鹿、蜜蜂和猴子这4种动物表达“喜” “禄” “封”“侯”寓意满门喜庆,封官厚禄;堂门上的门簪雕刻莲花及南瓜形状寓意“多子多福,香火旺盛”,表达仡佬族人民对自然万物的敬仰,同时希望它们给家庭带来好运.此外,仡佬族还是一个追求“和合”的民族,在仡佬族古文献《九天大濮史录》中,详细记载了仡佬族是一个以“和”为信物,提倡“和合”的民族,和合思想影响了庭院建筑的布局方式,以庭院空间来组织地位及功能不同的建筑空间,形成有序的内部秩序,调和家庭成员之间的关系.

-

中华人民共和国成立前,古老的仡佬族经历着民族战争、自然灾害、国家政策的多重胁迫,生存空间受到挤压,谚语“汉住坝,苗住丫,仡佬住在石旮旯”形象的描绘了仡佬族人民的居住环境,在环境较险峻的偏远山区,既要预防山林野兽的侵袭,也要抵御其他民族及匪徒的侵扰,因此庭院式的建筑布局、古寨内部错综复杂的道路网络系统、坚不可摧的石围墙正好满足了这种防御性的需求,以防御外界的干扰侵害.在易受自然灾害袭击和其他不安因素侵犯的社会里,仡佬族的这种内向性的庭院式布局充分体现了其居住环境的自然适应性和社会适应性.

7.1. 多变的地形地貌

7.2. 繁荣的经济贸易

7.3. 多彩的民族文化

7.4. 复杂的社会环境

-

通过对龙潭古寨民居庭院的深入调查分析,发现古寨的民居庭院在地形地貌、经济条件、民族文化和社会环境等因素的共同作用下,在与地形与道路结合的方式上,形成庭院空间多做退台或砌台或两者结合的方式处理,以适应地形坡度变化,同时以道路来组织各庭院空间,以此形成庭院建筑朝向、院门的位置与道路之间形成灵活布置的位置关系;在庭院平面形态表现上,古寨的民居建筑主要以一字型庭院、L型庭院和凹字型庭院为主,其中一字型庭院所占比例最多,布局灵活,山地地形适应性强;在围合界面上,古寨民居庭院皆以院墙、院门、地坪和建筑立面等要素围合,虽然各要素材质相同,但是在院门构造、装饰、建筑立面装饰、院墙砌筑方式及地坪铺装样式等方面各庭院匠心独具.古寨独具特色的民居庭院的形成,得益于各庭院空间布局合理利用村寨地理条件,建造就地取材及生态质朴的加工方式.因此,今后在山地地形的乡村居住环境建设与保护过程中,可以借鉴龙潭古寨民居庭院空间的布局形式,在材料选择上尽量就地取材,并注入自身多彩的民族文化特色及地域特色,这样,才会创造出独具特色的乡村居住环境景观.

下载:

下载: