-

如今乡村旅游地旅游业已成为乡村发展的重要动力,乡村旅游对促进农户生计境况改善,提升乡村风貌,传承乡村文化等方面具有积极作用,同时也对乡村生态系统产生了重要的影响[1].乡村旅游地域是人地关系复杂耦合的社会—生态系统,农户作为乡村空间人地关系地域系统的基本组成部分,是主动响应和适应乡村旅游地域社会—生态系统的主体.《乡村振兴战略规划(2018-2022) 》强调“打造集约高效生产空间,营造宜居适度生活空间,保护山清水秀生态空间,延续人和自然有机融合的乡村空间关系”[2],此为构建乡村旅游地新格局与农户生计适应性指明了发展方向.但是,由于受目前乡村旅游开发管理过程中环境保育、个人行为及利益驱动等因素的影响,一些乡村旅游地陷入了农户适应难度提升和社会—生态系统脆弱性加剧的困局[3].民族地区乡村旅游地是乡村经济发展的增长极和城乡融合发展的重要平台,当前正处于快速发展阶段,但作为旅游地主体的农户生计适应仍然存在诸多问题.因此,诊断乡村旅游地农户生计适应力,探明乡村旅游地农户生计模式,提升乡村旅游地农户生计适应能力、降低生计脆弱性,是一个亟待解决的现实问题.

全文HTML

-

适应性被列为国际全球环境变化人文因素计划(International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change,IHDP)研究中的重要议题之后[4],随着生态适应性内涵和外延的丰富拓展,适应性(力)研究已成为地理学、旅游学、景观学等学科及综合学科研究的前沿问题[5-7],备受学者的关注,如国外学者Faulkner等[8]对旅游地复杂系统的混沌与复杂性做过一些初步讨论,为旅游地复杂适应系统研究构建了理论基础;Becken等[9]认为旅游地社会-生态系统本身属于复杂的自适应系统,其易受突发事件或干扰因素影响,在各种风险损害压力下需要对旅游地社会—生态系统的风险等级和脆弱性程度进行评估.近年来随着我国乡村旅游的蓬勃发展,促使乡村旅游地域社会—生态系统发生了相应的变化,由此衍生的乡村旅游地农户生计问题也受到学者们的广泛关注.国内学者对乡村旅游地农户生计适应性定性和定量研究成果渐趋丰富,如贺爱琳等[10]研究了乡村旅游发展对当地农户生计的影响.何旭等[11]构建了农户旅游开发适应力评价指标体系.喻忠磊[12]在对陕西大秦岭是典型的乡村旅游目的地进行全面考察的基础上,将旅游乡村视为局域社会—生态系统,以旅游影响作为系统的扰动因素,从适应性出发探究旅游发展条件下乡村旅游目的地社会—生态系统变迁及其动因.易俊卿[13]通过构建目的地社会—生态系统并在确定适应性分析框架与农户适应力模型的基础上,将张家界市典型传统村落石堰坪村作为研究对象.在结合实地调研数据的基础上,通过拟定替代性指标因子描述农户适应力,运用相关系数分析法与多元线性回归分析法辨识了农户适应力构成的关键因子,并结合相关理论探讨了农户适应行为发生的机制,从农户适应性角度探明了旅游发展对目的地社会系统变化的影响与其变化的原因.吴吉林等[14]基于传统村落农户乡村旅游适应性分析框架构建适应性评价指标体系,以湘西州6个传统村落327户农户为研究对象,通过参与式农村评估法获取数据,运用主成分分析等方法分析传统村落农户乡村旅游适应类型、程度和影响因素.李伯华等[15]针对景区边缘型乡村旅游地特征,以大南岳旅游圈为例,基于DFID可持续分析框架,以生计资本为媒介,对农户的生计适应行为、影响因素及适应机制进行探讨.

综上所述,已有成果为分析乡村旅游地农户生计行为演化机理、探究新型乡村旅游地可持续发展与优化农户生计空间的乡村短板等提供了理论方法与实践指导,对于后续研究极具启发意义与价值.但是,关于民族地区重点乡村旅游地农户生计适应性研究还相当缺乏,小尺度农户生计适应性定量研究成果仍然不足,不利于深入揭示在新型城镇化、乡村振兴、全域旅游和精准旅游扶贫等背景下民族地区重点旅游地农户生计适应性的相关问题.因此,表征贵州民族地区重点乡村旅游地农户生计行为特点、适应能力测度和适应性策略将成为新时期乡村地理研究亟待解决的科学问题,也可为民族村寨生态保护与旅游高质量发展决策提供有益借鉴.

-

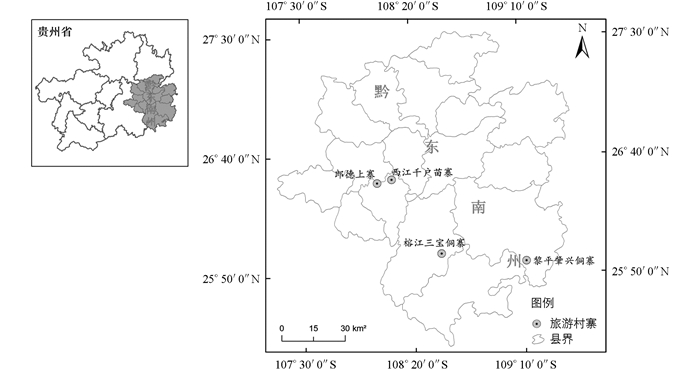

本研究选取黔东南州苗族侗族自治州的西江千户苗寨、郎德上寨、黎平肇兴侗寨和榕江三宝侗寨等4个苗族、侗族旅游村寨为研究对象(图 1,表 1).基于案例地乡村旅游发展基础、知名度和潜力的比较优势,所选案例在贵州很具有代表性和典型性,比如西江千户苗寨和肇兴侗寨就是贵州省100个重点旅游景区之中的20个示范景区.

黔东南州位于贵州省东南部,地处云贵高原向湘西丘陵的过渡地段,境内山峦起伏,地形以山地丘陵为主,全州森林覆盖率达67.67%,生态环境苍翠欲滴.黔东南州是一个少数民族聚居区,有少数民族33个,以苗族、侗族、布依族为主,少数民族人口360多万人,占总人口80.2%,是我国苗族、侗族文化多样化和完整性保存最好的地方,各民族在这里创造了绚烂多姿的各美其美、美美与共的民族文化;数万个民族村寨在群山河谷中星罗棋布,有409个民族村寨入选“中国传统村落名录”(本文研究的4个民族村寨位列其中),数量居全国地州市之首.民族文化和生态环境堪称为黔东南州的“两个宝贝”,二者相得益彰,使黔东南州发展成为了世界知名的民族文化乡村旅游目的地.2018年,黔东南州旅游人数达到1.08亿人次,旅游总收入937亿元,旅游收入占GDP的90%,该州已步入发展全域旅游,推进“旅游强州”的新时代.

-

参考前人的研究成果[1, 16-17]及结合本研究区实际情况,本研究基于可持续生计的理论分析框架,将乡村旅游地农户生计适应性状况问卷调查定量内容设计为:①政策适应性(含3个指标变量);②社会适应性(含11个指标变量);③生态适应性(含8个指标变量);④经济适应性(含8个指标变量);⑤文化适应性(含6个指标变量);⑥心理适应性(含6个指标变量),共计42个指标,构成调查问卷的指标体系(表 2).调查问卷以评分的方式为农户的每个选择赋值,以赋值的结果参与后续的计算.权重(表 2)测算运用改进的熵值法确定,该法作为一种客观赋值法,能保证标准化数据的非零性与完整性,具有客观、科学、易操作的优势,具体测算程序参见文献[18].

-

本研究主要运用参与式农村评估方法(PRA)[19],辅以半结构化访谈[20]获取第一手数据资料.课题组于2019年10月12日至13日和2019年10月25日至27日,对黔东南州西江千户苗寨和郎德上寨、榕江县三宝侗寨和黎平县肇兴侗寨4个贵州省重点乡村旅游地农户进行了入户访谈,每户访谈时间30 min以上.入户访谈主要围绕家庭基本情况、农业生产情况、传统村落旅游发展前景、旅游对村落的影响、旅游发展状况、影响农户参与旅游因素、村落保护与发展关系等问题进行,同时利用复合式问卷来收集资料,按随机抽样法发放复合式问卷150份,回收问卷139份,通过分析农户调查问卷并与当地村委会进行数据可靠性验证,最终得到有效问卷130份,问卷有效率为93.5%.

然后,应用扎根理论对获得的资料进行编码分析,通过开放式编码、主轴式编码和选择式编码进行相关研究[6].将收集的数据组成42×134原始数据矩阵,应用SPSS 19.0进行统计和分析得出农户生计类型状况,具体包括旅游专营型、旅游主导型、兼业旅游型、务工为主型和务农为主型5种生计模式(表 3).

2.1. 研究对象

2.2. 指标选取

2.3. 数据获取与方法

-

首先,将问卷获取到的原始数据进行收集、筛选及整理后,初步结果录入系统,把量化内容(包括政策、社会、生态、经济、文化以及心理等6大适应性体系,共计42个具体指标)列入问卷调查(表 2),组成42×130矩阵.由于指标过多,分析复杂,运用主成分分析的降维思路,以提取公因子的方法处理,获得更有质量的替代性因子变量,使研究趋于明晰.

其次,进行数据检验.在提取公因子之前,首先要对数据矩阵进行KMO和Bartlett球形度检验,结果显示KMO检验系数(0.741 0)大于0.5,Bartlett检验系数(Sig.)值为0,小于0.05,表明原始数据中各个变量间的相关性较强,数据模型符合规范要求,通过了置信度与显著性检验,结果达到了适宜做因子分析的标准.

再次,确定主成分因子.在此需要表明,按特征值提取出的12个主因子中,第8,9,12主因子与第2主因子意义相近,第11主因子与第5主因子意义相近,第10与第7主因子意义相近,故在此作合并处理,最后得到7个主因子(表 4).

第1主因子与X17,X15,X19,X16,X20和X18正相关,相关性系数分别为0.788,0.744,0.727,0.723,0.702和0.664,不存在负相关变量.第1主因子主要描述了与农户生活息息相关的状况,包括粪便处理方式、生活污水与垃圾处理方式等,故命名为生活环境因子.第2主因子与X26,X27,X29,X35,X24,X25,X23,X28和X42正相关,相关系数分别为0.920,0.916,0.737,0.639,0.666,0.621,0.56,0.546和0.533,与X11负相关,相关系数为-0.639;此主因子主要表现的是农户生计资本与收入的情况,故命名为经济发展因子.第3主因子与X38,X40,X39,X37,X8和X41正相关,相关系数分别为0.752,0.691,0.648,0.647,0.597和0.511,未发现负相关变量;该主因子主要描述农户对旅游发展以及社会关系的认知程度,在此命名为社会认知因子.第4主因子与X32,X31,X33和X36正相关,相关系数分别为0.729,0.722,0.617和0.539,不存在负相关变量,此主因子主要表现的是农户的民族传统文化保留与延续情况,故命名为民俗文化因子.第5主因子与X10,X2,X1,X3和X12正相关,相关系数分别为0.822,0.821,0.808,0.743和0.604,无负相关变量.该主因子主要描述的是农户对乡村旅游政策的了解及政府技能培训情况,在此将其命名为政策制度因子.第6主因子与X22,X21强烈正相关,相关性系数分别为0.919,0.911,不存在负相关变量;该主因子主要表现为农户发展农业时对农药、化肥等的施用程度及对生态环境的影响情况,故命名为生态环境因子.第7主因子与X6,X4正相关,相关系数为0.785,0.51,无负相关变量.此主因子主要表现农户入户的道路条件及供水设施等情况,故命名为基础设施因子.

-

由于问卷中的原始数据经统一标准赋值,不存在量纲差异,故无须标准化,在权重赋予方面,本研究确定了以熵值法为主,以德尔菲法为辅的赋权方法,主客观相结合确立指标权重.基于各指标属性值及权重信息,建立乡村旅游农户生计适应力计算模型:

式中:U为农户乡村旅游生计适应性值;m为指标变量总数;Xij,Wj分别指样本总量下各项指标变量的属性值及其权重.

计算得到农户乡村旅游生计适应性值之后,需要对其进行分类,以便更好地判定各类型农户的适应程度与水平,在此研究采用等差分级法划分适应程度类别,对应的分别为非常适应(4.001~5.000)、适应(3.001~4.000)、一般适应(2.001~3.000)、不太适应(1.001~2.000)、不适应(0.000~1.000)5个适应程度级别.

-

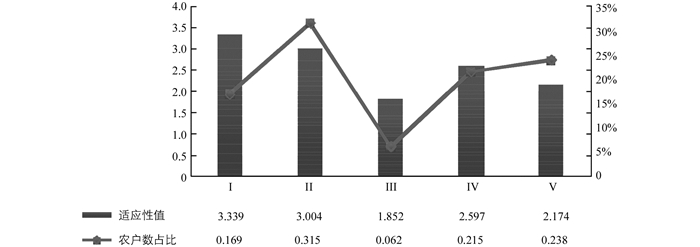

通过计算5种农户适应类型的生计适应性均值,得到得分从高到低依次为:全面适应型(3.339 0)、经济主导型(3.004 0)、政策缺失型(2.597 0)、生态缺失型(2.174 6)、发展滞后型(1.852 0).仅从适应性值来看,这5种适应类型的适应水平都处于较低的状态,最高值仅被判定为比较适应,在抽样农户中的占比为16.92%,经济主导型的农户也只是刚刚达到较好适应的最低限度;本次调研中最庞大的农户群体为政策缺失型、生态缺失型,其被归类为一般适应,农户数量占比达45.4%.不太适应在分布上主要体现为发展滞后型,该类别农户乡村旅游生计适应能力最低,但农户群体的数量也最少,仅占样本量的6.15%.具体如图 2所示.

从以上分析中可以看出,本次调研的民族村寨在乡村旅游生计适应发展上是以一般适应性为主,全面适应性、发展滞后型占比较少,形成一种典型的“中间大,两头小”的“橄榄球”状分布,究其原因,贵州省近年来乡村旅游发展速度较快,传统的民族村寨由于拥有极为丰富的自然和人文旅游资源,逐渐得到政府开发,传统以农业发展为主的村民开始逐步走上了乡村旅游发展的道路,农户生计适应能力受到乡村旅游的冲击,经营模式发生了相当大的变化,调研的4个典型民族旅游村寨适应性模式主要表现为公司+农户、政府+公司+农户及私人农家乐等,旅游专业户、专职务工户和兼业户的生计策略组合及禀赋优势凸显.

总体趋势表现为一部分人首先接触与探索新事物,目前已能较好适应乡村旅游发展步伐,大部分农户都还处在逐步适应过程之中,只有少部分农户由于受到家庭负担、资金、区位以及文化程度的限制,其认知能力、社会资本与物质资本不足,较长时间难以适应乡村旅游的向前发展,这些人依然主要从事传统的农业耕作,过着安稳自居的生活.

本次调研中的130户乡村旅游地农户中,绝大多数对乡村旅游的发展并不排斥,因为他们看到了乡村旅游发展带给他们的实实在在的好处,均表示希望他们所在的村寨旅游能够发展得更好,期待更多的游客到此参观交流与游玩,一些暂时还没有从事旅游服务的农户也表示,只要有条件、时机成熟,他们还是非常愿意参与乡村旅游服务的.所以,从农户访谈角度与数据表现出的发展趋势和潜力上来讲,只要传统民俗村寨乡村旅游得到进一步向好发展,农户生计适应能力便会稳步提升,生计资本与收益增加了,反过来农户对乡村旅游发展就会更加支持,由此逐渐形成一种良性循环.

3.1. 主成分分析

3.2. 模型构建

3.3. 结果分析

-

本研究运用可持续生计的理论分析框架,采用访谈法、问卷调查法、定性与定量相结合的分析方法,以贵州省黔东南州西江千户苗寨、肇兴侗寨、郎德上寨和三宝侗寨4个重点乡村旅游地农户为研究对象,构建可持续生计的评价指标体系,对景区农户生计适应力状况进行测度分析.主要结论如下:

(1) 乡村旅游地农户选择农旅兼营为主;农户生计资本值处在中等水平,存在较大的提升和改进空间;在资本类型上,主要得益于人力资本、金融资本和自然资本的贡献,而社会资本和物质资本的作用相对较弱.

(2) 乡村旅游地发展扰动了民族村寨原生村落社会生态系统的稳定性,在一定程度上促进了景区基础设施和现代服务设施建设.但是,当前旅游地发展对农户生计选择的影响程度还不够高,参与率约50%左右,主要以提供吃饭、住宿、销售农特优产品、民族特色旅游商品及参与苗侗族歌舞表演为主;外出发达区域务工和在家务农仍然是民族旅游地农户生计的支配类型.

(3) 旅游地原住农户生计类型主要表现为旅游专营型、旅游主导型、旅游参与型、务工主导型、工农均衡型、务农主导型.从比重分析,务农为主型和旅游主导型处于支配地位,其占比分别是26.15%,24.61%;其次是旅游专营型,占比20.00%;居后的是兼业旅游型和务工为主型,占比各为14.62%.农户的务农与务工适应行为渗透于5种适应生计类型之中,农户务工是民族旅游村寨与非旅游村寨的共同属性,农户居家务农展现了原生旅游村寨的个性.

-

乡村旅游地农户生计研究是在新型城镇化、乡村振兴、全域旅游和旅游精准扶贫背景下乡村地理学、农业地理学交叉研究的重要延伸,目前尚处于探究阶段.将乡村重点旅游地农户生计行为进行系统研究,可为差异化梯次调控乡村人地关系提供有益参考.乡村旅游地是一个兼具多重功能的复合系统,借鉴乡村振兴相关理论与方法,深入探讨乡村旅游地农户生计行为与生态环境交互作用机制,提出调控路径,将成为后续乡村振兴地理学研究的新课题.

下载:

下载: