-

药用植物学是药学专业的基础课,是研究药用植物的形态结构、鉴定分类的科学,是一门实践性很强的学科,是学习生药学、天然药物化学等专业课程的基础,在药学专业课程体系中处于承前启后的重要地位. 药用植物学的教学主要由课堂理论教学和实践教学组成,其中实践教学在培养学生的实验操作能力和专业技能方面起决定性作用,实践教学环节质量的好坏往往直接影响学生掌握该课程理论知识和实验技能的程度[1]. 通过构建完善的实践教学体系,可为创新型人才的培养奠定坚实基础[2].

全文HTML

-

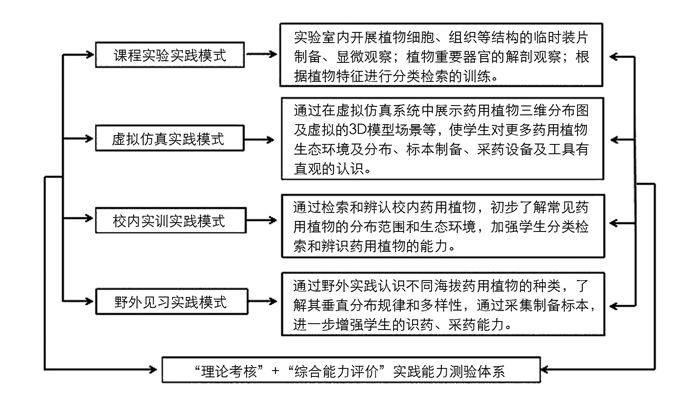

建立以课程实验、虚拟仿真、校内实训和野外见习等“四维一体”的药用植物学实践教学模式,不同实践方式各有侧重,但又循序渐进,相互关联贯通(图 1). 课程实验实践与虚拟仿真系统教学,能够提升学生对药用植物形态的整体认知和微观结构观察能力;通过校园内药用植物辨认和野外实践相结合,能够提升学生药用植物检索分类和“识药”的能力. 基于理论考核和综合能力评价的测评体系能够系统地反映学生对实践内容的掌握程度,也为后续实践教学提供重要参考.

-

课程实验教学以培养学生的实验操作能力为基础,实验设置多以验证性实验为主,同时拓展一些综合性和设计性实验. 该过程主要加强学生对课堂理论知识的融会贯通,并初步掌握规范的药用植物学实验技术. 然后结合学生的兴趣和研究热点进行一些综合性实验和设计性实验实践,以增强学生独立进行实验设计和实验操作的能力,培养他们分析问题、解决问题的能力.

目前药用植物学课程实验开展药用植物细胞和内部组织的显微观察、药用植物器官的外部形态观察和解剖及药用植物检索分类等3部分内容. 植物细胞和内部组织的显微观察是认识和了解药用植物微观结构的重要手段;学生通过解剖观察花、果实等植物重要器官的外部形态和内部结构等宏观特征,加深他们对重要科属特征的理解;分类检索是综合考察学生对植物形态结构的观察解剖能力和对植物科属特征理论知识掌握的程度. 通过对单子叶植物纲和双子叶植物纲中的植物进行分类检索的训练,有助于提升学生对植物的分类检索能力和对理论知识的深入认知. 此外,在此环节还增加了一些综合设计性实验,如药用植物组织培养实验、药用植物的分类鉴定实验等,学生通过查阅相关文献资料设计实验方案并实施实验,可进一步拓展其知识视野和培养他们进行独立思考和实验操作的能力. 本环节共设置了30个学时,其中21个学时的实验为必做实验,其余为选做实验,学生可根据自身的兴趣爱好在课后进行选做. 因此,课程实验实践模式很好地体现了理论知识和实验技术的相辅相成,是药学专业学生掌握基本实验技能的必要环节,为后续室外植物分类检索奠定基础.

-

药用植物学实践内容信息量大,但总实验课时有限,加之学生人数众多,无法全面有效地开展. 而虚拟仿真教学是一种共享型虚拟现实系统,是将仿真技术与虚拟现实技术相结合,为学习者提供一个生动、逼真的学习环境,能使学生在较短的时间内掌握这项技能,显著降低传统实验教学的难度和局限性,完善实验课程教学内容[5]. 学生在学习完课程实验后对药用植物学研究有了整体的认知,再进行虚拟仿真实验,可扩展实验材料范围及在课程实验中无法完成的内容. 学生进入虚拟药用植物园系统,可以查看药用植物的三维分布图,同时包括药用植物类群分布情况概述、主要地域的气候环境情况、药用植物生长环境的介绍等. 另外,虚拟仿真系统具有完备的药用植物图库和药材图库,学生不仅可以直接查看具体药用植株的整体结构、形态特征,同时也可查看药用植物药用部位的形态图片及特征描述. 通过细致观察,图片浏览,文字阅读,增强了学生对药用植物的形态结构和生活习性的全面认识.

此外,通过虚拟仿真系统还可让学生提前了解药用植物标本制备和野外采样,通过观看相关视频,能够让学生短时间内了解标本制备的过程和注意事项. 虚拟仿真系统也提供植物采药设备和工具,可以模拟采药过程,使学生对野外采样有更加直观的认识,为后续野外实践奠定基础. 西南大学药学院拥有国家级虚拟仿真实验教学中心,并已于2019年购置药用植物学相关的虚拟仿真实验系统,虚拟仿真实验平台较为完善. 2017级药学专业学生初试药用植物学仿真实验系统,表现出了较高的兴趣,特别是采药系统设计智能有趣,学生参与度高,能轻松愉快地观看学习实验流程与要点. 后续会继续优化虚拟仿真系统,开发符合该课程特点的实验模块,丰富药用植物学虚拟实验内容,预计开设3学时完成此模块内容.

-

西南大学校园面积较大,占地534余hm2,属亚热带季风性湿润气候,光照较少,校内野生及栽培植物资源丰富,主要以喜湿植物为主,从蕨类植物、裸子植物到被子植物均有分布,植物形态呈现多样化,有乔木、藤本植物,另外还有广泛分布的草本植物. 目前该模块见习在校园南区进行,以6号门至共青团花园的范围为主要观察点. 该区内分布较多的野生药用植物,包括金钱草、车前草、葛、小蓟、绞股蓝、海金沙、何首乌、玉兰、半夏、桑、银杏、栀子、鱼腥草、接骨草等,这些是学生最易于学习和观察的植物材料,也是西南地区典型的药用植物,为学生观察的主要物种. 在校内见习时,首先教会学生联系理论知识,通过观察植物重要特征识别植物的方法,并告知这些药用植物的功效及在生活中的应用,以培养学生对药用植物观察和研究的兴趣. 在引导学生观察辨识药用植物时,让学生更注重药用植物生长环境、生长习性及生长过程的关注,有利于学生对植物生长发育知识的全面理解,并对植物的药用部位和采集时间有充分的认识. 相对于实验室内固定的实验材料和方式,学生更乐于接受在对植物实体认知过程中的学习,会对生活中常见的植物有更多的兴趣去观察和认识.

此外,还可通过一些趣味性的课外练习增强实践效果,班级同学通过分组自行采集校内不同的药用植物,并对植物进行拍照,描述其整体形态特征;通过解剖花或果实来描述其结构特征,并制作PPT进行分组讲述. 该部分练习不但增加了学生动手实践的趣味性,同时也让学生对植物科属特征有了更深入的认识,进一步夯实了理论知识. 另外,还可以通过整合药学专业学生共同编写校园植物分类检索表,以班级为单位划分检索区域,最后所有的班级编写内容汇集成册,形成完整的校内植物检索表. 该练习以换位的角度自制植物分类检索,学生通过自行制订分类检索表不但增加了训练的趣味性,而且能把理论知识综合运用到检索表中,进一步增强他们的知识综合应用能力和实践能力,提升他们的实践成就感. 该模块设置3个学时,加上学生课外需完成的内容,共约8~10学时.

-

西南大学药学专业学生野外实践主要以国家5A级风景名胜区——重庆南川金佛山为实习基地,该景区植被资源非常丰富[6],并依托重庆市药物种植研究所,建有金佛山药用植物博览园,有丰富的药用植物种质资源,有较全的西南地区药用植物标本库和生药标本馆. 学生在前期虚拟植物园和校内药用植物形态识别的基础上,对野外各种生态环境和植物群落进行观察,了解药用植物的生长环境、植物的生长习性与外界环境的关系,增强了他们野外辨药识药的能力.

在野外实习教学中,学生先行参观药用植物标本馆、生药标本馆和该基地中医药科技成果陈列室及药用植物园和智能温室. 通过对标本展览的学习,学生不仅对西南地区药用植物标本有了初步的了解,还对全国各地贵重生药的形态及鉴别有了初步的认识. 随后进入药用植物园集中观察典型的西南地区药用植物,在教师对各科特征的引述下,学生自行分组观察植物重要的形态特征,准确描述记录其特征. 随后分别进行高海拔山区、中海拔山区和低海拔山区药用植物的辨识和标本采集,通过此过程,学生能充分了解药用植物在山区的垂直分布情况,并对植物生长环境和群落有直观的理解和认识. 通过野外辨识药用植物及分类检索的系统训练,学生可更牢固地掌握药用植物的鉴别要领,为后期的生药学学习奠定基础. 目前该模块已经成为药学专业的必修实习项目之一,共实习4 d,约28学时.

-

药用植物学实践能力考核侧重于学生对理论知识及实验技能的掌握和运用程度,考核分平时成绩和期末测验,其中平时成绩占70%,期末测验占30%. 平时成绩在各环节中的比例包括:课程实验占30%,用于平时实验课考勤情况、课堂操作表现及实验报告的书写等;虚拟仿真模块占10%,主要用于学生出勤率、学习积极性及专注度;校内实训模块占15%,用于考察学生对校园植物观察的参与度及认知能力;野外见习模块占15%,体现在出勤率和实习过程中的参与度、植物分类检索表的使用、标本制作过程的动手能力等. 在期末测验中,课程实验考核(10%)主要侧重于显微观察植物组织结构的能力考核;虚拟仿真模块(5%)通过网上测试来检验学生的学习效果;校内实训(5%)通过考核学生对校内植物志的编写能力来反映;野外见习模块(10%)是在实习活动结束后通过随机抽取野外药用植物让学生进行分类鉴别以考查学生对野外实习内容的掌握程度. 在以上4个模块实践结束后汇总平时成绩和期末成绩,按照比例进行总成绩的评定. 该成绩考核范围全面客观,能够综合反映学生对药用植物学实践内容的掌握程度.

-

对采用传统实践教学模式的2017级药学专业学生及采用“四维一体”综合实践模式的2018级学生进行随机问卷调查,通过比对课程满意度得分来评价实践教学效果,共收回有效问卷58份. 调查结果如表 1,学生对这种综合性的实践教学模式给出了较高的评价.

2.1. 课程实验实践模式

2.2. 虚拟仿真实践模式

2.3. 校内实训实践模式

2.4. 野外见习实践模式

2.5. 理论考核和综合能力评价相结合的测验体系

2.5.1. 教学考核

2.5.2. 教学效果评价

-

为提高药用植物学实践教学效果,笔者提出了基于课程实验实践、虚拟仿真实践、校内实训实践及野外见习实践相结合并对教学效果进行综合评价的“四维一体”的实践教学模式,该模式不仅可以增加学生学习和了解药用植物学的兴趣和热情,而且可以让学生通过多维实践活动充分理解理论知识如何从实践中来,并把所掌握的理论知识运用到实践中去,提升他们对专业理论知识的运用转化能力. 该实践模式以灵活多样的方式巩固和提升了课堂教学效果,值得推广到其他实践性要求强的专业课中去,为培养具有创新能力和综合素养的复合型人才助力.

下载:

下载: