-

我国护理职业教育体系由中等、高等职业教育共同组成. 中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分,发挥基础性的作用,旨在培养技能型专业人才;高等职业教育是高等教育的重要组成部分,发挥引领性的作用,旨在培养高端技能型人才[1]. 国务院提出“到2020年,形成适应发展需求、产教研深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通,体现终身教育理念,具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系”[2]. 中高职衔接是现代职教体系的重要组成部分,是指按照建设现代职业教育体系的要求,推动中等与高等职业教育的协调发展,系统培养适应经济社会发展需要的高端技能型人才. 构建现代职业教育体系,增强职业教育支撑产业发展的能力,实现职业教育科学发展,是中高职衔接的重要任务. 促进中高职协调发展、系统培养高素质技能型人才,需要做好中高职衔接工作. 中高职衔接的核心内容和关键落脚点是课程衔接,合理地进行相关衔接课程的建设及打造,是中高职衔接的重要保障,也是职业教育发展的需要[3].

因此,我们在护理专业中高职衔接的课程结构中设计了基础医学与护理这门课程,并实施了该课程的教学,现将教学及评价过程的经验、思考分析如下.

全文HTML

-

选取我校2019级护理专业3+2高职转段后的4个班级共196名学生作为研究对象,把学生随机分为两组,其中1, 2班为实验组,99名学生;3, 4班为对照组,97名学生.

-

护理教育应该尽早培养学生具备临床护理思维的能力,创新性开展案例讨论,以问题为导向的教学方式,强化学生自主学习和核心护理能力的培养[4]. 实验组与对照组在选取教材、课堂教学方法及效果评价方式上的比较如表 1所示.

课前任课教师经集体备课、充分讨论,确定教学方案和授课计划,制作准备课堂教学素材,包括微课素材、病例素材、视频、PPT课件、护士执业资格考试历年真题等,并写成详细的教案.

-

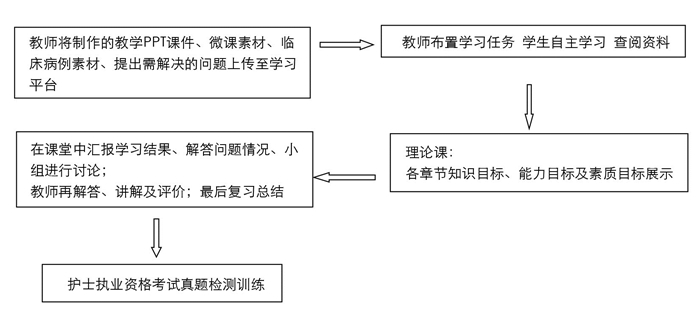

实验组教学过程设计如图 1所示.

下面以泌尿系统疾病中的急性肾小球肾炎为例简述实验组学习模式教学过程.

-

教师将PPT电子课件、微课视频(肾小球滤过膜的组成、急性肾小球肾炎的病因、病理变化及临床病理联系)、临床病例及需要解决的问题上传到学习平台. 问题如下:①肾小球滤过膜的结构特点;②为什么大部分患儿在患病前有呼吸道感染病史,而后又表现为肾脏受损?③在临床实习过程中,有没有护理过急性肾小球肾炎的患者?他们有哪些临床表现?为什么会出现这些症状和体征?④该种疾病的患者应有怎样的护理原则及药物治疗原则?

学生在课前先分析临床病例,观看微课视频,预习PPT电子课件,再查阅其相关资料,解答布置的需要解决的相关问题. 小组组长负责收集各种问题并反馈预习情况[5].

-

展示教学知识目标:①掌握肾小球滤过膜的结构;②掌握急性肾小球肾炎的病理变化及临床联系;③熟悉药物选择治疗的依据;④了解疾病的病因及发病机制. 能力目标:①通过学习能够运用医学基础知识解释和判断急性肾小球肾炎的临床表现,并能联系临床护理及治疗原则;②培养学生善于对常见疾病病变特点的临床思维,增强团队合作精神及护患沟通水平. 素质目标:①强化学生责任意识和爱岗敬业意识;②培养良好的思维能力和勇于实践创新的科学精神,集体意识和团队合作精神.

理论课:首先请各组学生分享自己预习、解答问题情况,请小组代表就学习目标达成情况及讨论情况发言,教师现场评价、矫正. 然后,教师结合教学目标的要求及学生解答问题时存在的具体问题对重要的知识点进行梳理和讲解,并反馈和总结.

在设计的问题中,基本都是用医学基础知识来解答和解释临床护理问题;各问题与医学基础学科之间的对应关系,具体如表 2所示.

-

科学地设计形成性评价指标体系是实施形成性评价的前提. 进行“超星学习通”网络自主学习平台的课程建设,为形成性评价体系的顺利实施的提供必要条件,结合网络平台和交互式课堂教学,科学地设计了针对课前、课堂和课后的三级形成性评价的指标体系(表 3)[6], 以此来督促和巩固平时的学习效果,实现了对学生学习行为全过程的监管.

1.1. 教学对象

1.2. 教学模式

1.3. 实验组教学过程设计

1.3.1. 课前准备

1.3.2. 教学中的设计

1.4. 课程评价体系设计

-

护理教育需强化临床护理思维能力培养,使学生具备对疾病的综合分析、逻辑推理等能力,能对疾病的发生、发展做出准确的预见及判断,从而采取相应的护理措施. 由于医学基础课程是学生把握疾病整体特征的重要基础,更是开展护理临床思维的基石,为此,医学基础课程改革应遵循“职业导向、融入专业”的思路,重审其在护理课程体系中的地位和作用,重构课程结构和内容,从而使基础医学理论知识运用到临床实践并转化为临床能力[7]. 我们在3+2高职转段后的专科学习中打造了基础医学与护理这门新课程,制定了相应的课程框架和教学实施大纲,明确其在护理专业中高职衔接中的承上启下的重要作用. 努力实现课程的有机整合,形成“以职业为基础,以能力为本位”的课程体系,突出基础医学与临床护理之间的联系,旨在学生能重拾基础医学相关的知识和技能,并与护理专业课相联系,为专业课的学习及以后的职业发展夯实基础[8].

-

基础医学课程包括正常人体结构与功能、疾病学基础、病原生物与免疫学、药理学等知识,是学习护理相关专业课程的基础,更是学生护理职业生涯中重要的知识根基. 依托我校护理的专业优势及创“双高计划”的专业优势,我们以器官系统疾病为主线,打破这些医学基础课程的学科界限,通过对护理岗位能力和护士执业资格考试大纲的系统分析,精选护理人员在执业过程中涉及的常见疾病案例,整合了内科、外科、妇儿、传染病护理学等主要护理专业课所涵盖的常见病和多发病,主要有心血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿生殖系统、血液系统、内分泌及代谢、神经及精神疾病,妊娠、分娩和产褥期疾病,外科损伤性疾病、中毒和传染病等. 并将案例进行教学化改造,提取其中的要点、难点. 案例紧扣人才培养目标、以临床问题为导向,分析患者的病情变化进展,用护理的思维方法逐步展开,实现学生的学习过程和工作过程的有效对接[9]; 强化学生的知识重构、能力整合和情境体验三者的协同,强调基础医学课程内容与护理临床专业知识、技能的有机结合,不断提高护理专业学生医学基础知识学习和临床思维能力培养的有效性和针对性[10]. 以泌尿系统章节的疾病为例,设计的临床护理问题与基础医学的联系要点如表 6所示.

在课程的教学实施中,将护士执业资格考试中涉及基础医学的相关考点及考试真题融入于教学内容及课堂评价中,为提高护士执业资格考试通过率打下基础. 课前通过网络系统将数字资源,如PPT、视频、微课等资料发布到学习平台,对原本较单一的的纸质教材做了更丰富多彩的补充. 课中以案例导入、问题为导向的教学方法,目的在于用基础医学的知识来解释部分护理临床的相关问题,培养学生临床护理思维的能力;同时把“立德树人”作为教育的根本任务,将思想政治教育融于课程教学之中,课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,使课程思政如盐入味[11], 做到课堂育人并有效实施于人才培养的全过程. 课后通过执业护士资格考试的相关自测题练习,进行相关知识的强化和复习[12]. 通过课前、课中、课后一体化教学模式的构建,从而完成知识的输入、内化和巩固的全过程.

-

我们调研了学生课程学习中存在的主要问题有:①课后学习时间少,自主学习环节缺失;②基础知识记忆不牢;③整合和应用知识能力弱. 分析原因主要是缺乏有效的学习督促,故基于对学习过程的有效管理,在课程教学过程中,采用形成性评价的方式检验实验组教学模式的实施效果[13].

课前推送预习课件及课前知识小测,检测预习的时效及预习的效果. 课中对出勤率、课堂实时答题完成情况及随机点名完成情况进行统计计分. 课后当天推送章节课后复习题并及时巩固相关视频到学习平台,督促学生及时预习、复习和查漏补缺,确保有效学习;小组长对成员的病例分析参与情况打分,阶段性小测验都纳入评价指标中[4]. 课程学期末,实施终结性评价,采用期末理论试卷考核的成绩评价.

多元化、全过程的评价体系有效促进了教师对学生学习过程的督促,尤其可有效地引导学生课前课后自主的学习行为,可有效弥补教学学时数减少而造成的课堂授课进度快、理解效果欠缺等的不足. 学生学习过程有教师的全面督导,对养成良好的学习态度和学习行为,对培养自主思考及锻炼解决问题的能力有重要的促进作用,能有效地提高学生的学习效果[14].

3.1. 实验组教学实施的改革

3.2. 构建课程评价体系

-

该研究在3+2高职护理专段后的学习中,构建了衔接课程—基础医学与护理. 该课程以器官系统疾病为主线,打破正常人体结构与功能、疾病学基础、病原生物与免疫学、药理学等学科界限,通过对护理岗位能力和护士执业资格考试大纲的系统分析,精选常见疾病案例,整合护理专业课所涵盖的常见病和多发病. 以临床问题为导向,用基础医学内容来解释临床护理的专业知识,实现学生的学习过程和工作过程的有效对接,从而达到基础医学理论知识运用到临床实践并转化为临床能力. 强化学生的知识重构、能力整合和情境体验三者的协同,不断提高护理专业学生医学基础知识巩固和临床思维能力培养的有效性和针对性. 该课程是中高职衔接中不可或缺的重要衔接课程,对医学类其他衔接课程有一定的参考价值. 在课程评价方面,我们采取形成性评价与终结性评价相结合的评价机制. 并科学地设计了针对课前、课堂和课后的三级形成性评价的指标体系,以此来督促和巩固学生平时的学习效果.

但在实施过程中也存在一些问题,如教材中临床案例的更合理的设计,提炼问题的前后联系、与前沿知识的有机结合等还需要不断地改进与优化. 评价体系也还存在有待完善之处,如各级指标如何设定权重,课后作业如何多样化,形成性评价与终结性评价的比例能否更进一步优化等. 构建“形成+ 终结、课堂+ 课下”的分层次多元评价体系,使评价更为科学、合理和可操作,还需要进一步的实践和努力.

下载:

下载: