-

祠庙空间起源于宗教信仰和祭祀活动,随着信仰文化的繁盛而兴起,逐渐成为社会生活中最为普遍持久的准宗教景观[1]. 产生于大山水环境下的巴渝祭祀活动具有深远持久、多元共融的特征,因此催生了许多独具特色的祠庙空间. 巴渝古镇中的祠庙空间是宗教世俗化和祭祀活动日常化的体现,因其更贴近居民的日常生活而延续至今,可以说,祠庙空间是巴渝古镇文化传承和空间演进见证者. 巴渝古镇是文化景观的重要组成之一,包含了环境、格局、簇群、街巷和地标5个景观表征层级[2]. 祠庙空间作为古镇典型的地标景观,既是古镇历代居民信仰文化的载体,也是古镇物质空间结构的核心,具有精神文化的象征性和空间形态的代表性,是古镇的灵魂所在.

全文HTML

-

巴渝是重庆的古称,历史上曾隶属川东地区,自古巴人创立巴国开始,巴渝城镇建设历史长达两千年之久[3]. 巴渝地区以山地、丘陵为主要地貌特征,面对大山大水的自然环境特征和紧迫的人居需求,巴渝先民将美好生活的愿望寄托于各种祭祀活动中,遵循“有功德于民则祀之”的原则,巴渝地区宗教信仰没有明显的分界线,无论是儒家的祠堂、家庙,还是佛教的寺、庵、阁、院,亦或是道教的宫、观等皆是民间祭祀活动的场所,都属于祠庙空间的范畴[4]. 在巴渝古镇中,祠庙空间承担着居民交往、节庆仪式和文化传播等细碎复杂的社会公共活动,成为等同于现代城市综合公园的公共活动中心. 由于巴渝古镇中的祠庙空间往往先于城镇而建设,在城镇的建设发展历程中具有与地域环境和人文精神景观同构的“在场性”,对城镇的空间形态演变产生了深刻的影响[5]. 现阶段巴渝古镇祠庙空间的相关研究主要有3个方面:一是对巴渝地区的祠庙空间留存现状与保护状况进行梳理[6];二是针对某一具体祠庙空间的重建与更新提出策略措施[7];三是将祠庙空间作为古镇公共空间的重要组成部分,探究祠庙空间中的使用行为[8]. 而针对巴渝古镇中祠庙空间体系的文化价值发掘和空间精神延续的研究则相对较少.

-

文化景观注重景观价值意涵层面的剖析,是解析“景观-文化”构成关系与作用机制的理论基础. 文化地理学之父索尔(Carl O Sauer)指出:“文化景观是由特定的文化族群在自然景观中创建的样式,是有着丰富时间层次的人类历史,凝聚着传递场所真谛的人类价值”[9]. 在文化景观视角下,巴渝古镇的祠庙空间不仅是古镇民间信仰和民俗活动演绎的舞台,同时也是巴渝古镇社会变迁的见证,它属于“关联性文化景观”,同时又具备“有机演进的景观”以及“人类有意设计和创造的景观”的文化景观类型特征[10],可以说,它是一种复合型的文化景观. 文化景观反映了“时间-空间-文化”的同构关系,其核心思想是以动态、具体的文化角度来剖析和解读景观的生成、形态及意义,强调人与自然的互动性[11]. 因此,本研究从文化景观理论视角,将巴渝信仰文化作为研究切入点,旨在解析巴渝古镇祠庙空间在历史演进中的形态特征和文化属性,使当下巴渝古镇的发展能够延循历史文脉轨迹进行适度调整.

1.1. 巴渝古镇祠庙空间

1.2. 作为文化景观的巴渝古镇祠庙空间

-

松溉(溉,音jì,当地读音,意为湍急险恶的水。)古镇位于重庆市永川区南部,是重庆市首批历史文化名镇之一. 松溉古镇历史悠久,据清嘉庆《四川通志》记载,南宋陈鹏飞(字少南,与苏轼、张子昭被誉为当世“注经三杰”。)因被秦桧诬陷遭贬,偕妻在此设馆教学,可知松溉古镇的历史可追溯至南宋以前. 此后该古镇的规模不断扩大,直到民国初年,松溉场的格局初定[12]. 由于坐守成渝古道和长江水路要冲的区位优势和悠久的建镇历史,松溉古镇成为巴渝地区原始宗教较为兴盛和较早兴建原始神祠的地区之一,同时,松溉受“湖广填四川”等移民运动影响较大,江浙、川滇和闽粤等信仰文化也在松溉流传. 因此,松溉古镇中的祠庙空间包含了巴渝古镇祠庙空间的各种类型且数量繁多(表 1),具有代表性和典型性. 通过对松溉古镇祠庙空间的生成、演进及形态分析,可以归纳出巴渝古镇祠庙空间文化景观的特征.

-

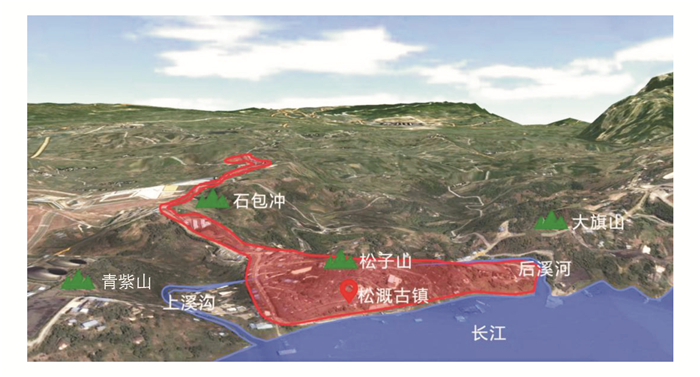

松溉古镇地处丘陵地区,山体较多,西、北、东三面环山,其中以大青紫山为最高山体,旁边有小青紫山与之呼应. 除了外部的自然山体,在古镇内部也零散地分布着小山头,并有因其而得名的松子山. 古镇南邻长江,水运交通发达. 且3条溪沟贯穿整个镇,由东至西分别为后溪河、上溪沟、大陆溪. 松溉古镇地形高差较大,在不到6 hm2的范围内有20 m左右的高差,形成了天然的山体景观和空间层次. 古镇布局因地制宜,顺应山势,人居环境与自然环境融为一体(图 1).

-

在历经千年的城镇建设发展演变中,儒、道、释3种信仰流派以及地方信仰交融形成的文化积淀浸入松溉古镇的祠庙空间之中,使其富于人文精神和空间感召力.

1) 儒家信仰. 在松溉,儒家礼教最重要的表征体现在世代传承的祖先崇拜上. 作为因水陆商贸而兴的古镇,松溉自立场之初就具备多姓杂居的特点,罗氏、陈氏、游氏等宗族在松溉这片沃土代代相传,发展出以血缘关系为基础的宗族文化.

2) 道教信仰. 道教是松溉的本土信仰流派,被神化了的人是道教诸神的来源. 在千百年的发展演变中,松溉道教以其强大的包容性囊括了天神崇拜、自然神崇拜、行业神崇拜甚至是巫神崇拜,因而道教信仰在松溉也拥有最为广泛的信众.

3) 佛教信仰. 蜀汉时期,佛教进入巴渝地区. 作为汉传佛教的影响区,松溉古镇不仅有飞龙洞摩崖石刻遗存,也有清洁寺、石佛寺等禅宗道场.

4) 地方信仰. 对乡神李公将军是松溉的专属信仰,由于地处川东与渝西交界地带,四川地区对秦太守李冰的信仰也在松溉流传.

-

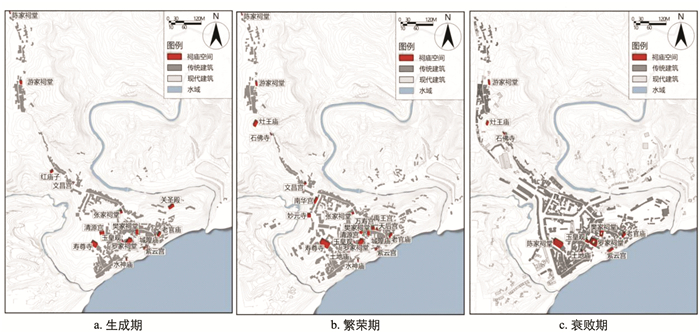

通过对松溉古镇空间格局演进关系的解析,结合松溉信仰文化的变迁历程,将松溉古镇祠庙空间系统的演进分为生成期、繁荣期、衰败期3个阶段. 通过将历史信息与空间现状空间平面图叠合的方法,对松溉古镇祠庙空间布局进行历史地图解译,可以直观的看出3个阶段内松溉古镇祠庙空间的演变态势(图 2).

-

本研究将松溉古镇祠庙空间系统的生成期划定为南宋建镇伊始到清代受“湖广填四川”移民文化影响之前的时间段内. 这一时期,松溉古镇祠庙空间的形成仅受本土信仰文化的影响,祠庙空间占据古镇的重要节点,成为古镇整体空间结构性演化的基础. 松溉在建镇之初将永川县衙选址于原祭祀本土乡神李公将军的老官庙所在地,成为整个古镇空间的中心. 本为县城才能修建的城隍庙也依附于永川县衙而成为松溉古镇祠庙空间的组成部分之一. 这一时期建造的紫云宫、清洁寺、观音阁等佛道寺观选址于古镇内地势高、风景好、交通便捷的地方,与老官庙在空间上呈呼应之势. 受多元血缘关系的影响,松溉古镇是由多个家族聚居形成,属典型的主姓聚落. 区别于一姓主大的单姓聚落和杂姓共居的多姓聚落,松溉古镇形成了多元分区聚居的格局,各分区由是不同家族的领地,同时也分布有各家族的宗祠. 松溉初期的主姓家族包括罗家、樊家、游家、陈家和张家. 以家族为社会团体的居住结构和纵横交错的空间结构隐含着松溉传统社会分裂与包容之间的逻辑关联,体现出宗族文化在地域空间上固化的稳定性(图 2a).

-

自清乾隆年间“湖广填四川”移民进入松溉后,在同时受到湖广、江西、福建和川蜀等各地文化影响的前提下,松溉古镇的信仰达到了空前的繁荣. 地缘、业缘和志缘关系交融,形成了巴渝古镇中“九宫十八庙”现象. 作为古镇中社会经济兴盛和人文氛围浓厚的反应,“九宫十八庙”并不说明宫观寺庙的具体数量,而是指代宫观寺庙在传统聚落星罗棋布的人文景观现象. 据不完全统计,这一时期在松溉古镇中出现的宫观寺庙共有23座. 由于风俗习惯的差异,各地居民信仰不尽相同,天后宫(福建会馆)、南华宫(广东会馆)、万寿宫(江西会馆)和禹王宫(湖广会馆)是“湖广填四川”之后特有的祠庙空间样态,它通过神灵崇拜建立精神纽带,为客居同乡提供帮助以保护流寓人士的利益. 因为兼具同乡聚会活动和祭拜神灵的功能,这些祠庙成为古镇中使用频率极高的空间,经过交流融合,对这些神祗的祭祀常常是古镇原住民和外乡人共有的活动,除此之外,附近的信仰民众也会按需到各宫观寺庙中上香祈福. 会馆型祠庙不仅使古镇居民的联系交往更加密切,也在一定程度上加强了传统社会的流动性(图 2b).

-

在松溉传统社会,民间信仰是人们日常生活和精神生活的重要组成部分. 而在民国末年频发的战乱中,在基本生活需求难以维系的情况下,松溉的精神信仰也受到了一定程度的摧残,无人修缮的祠庙逐渐破败. 在“文化大革命”中,松溉古镇的多个寺庙被毁,未被拆除的祠庙也被用作粮仓、宿舍和流民庇护所. 因此,本研究将民国末年至今定义为松溉古镇祠庙空间的衰败期. 在改革开放后,国家对传统文化的重视力度逐渐加强,随着地域经济水平的提高和社会文化生活的繁荣,松溉古镇部分被损坏和拆毁的祠庙得到恢复和重建,例如在“文化大革命”中被毁的东岳庙于2006年开始重建,历时一年至2007年4月1日建设完毕,为松溉祠庙的重建拉开了序幕. 但是,由于古镇中祠庙损毁数量过半,且绝大部分损毁严重,不少祠庙旧址上已然建造起现代新建筑,因而松溉古镇祠庙空间系统的恢复重建工作仍旧不容乐观(图 2c).

-

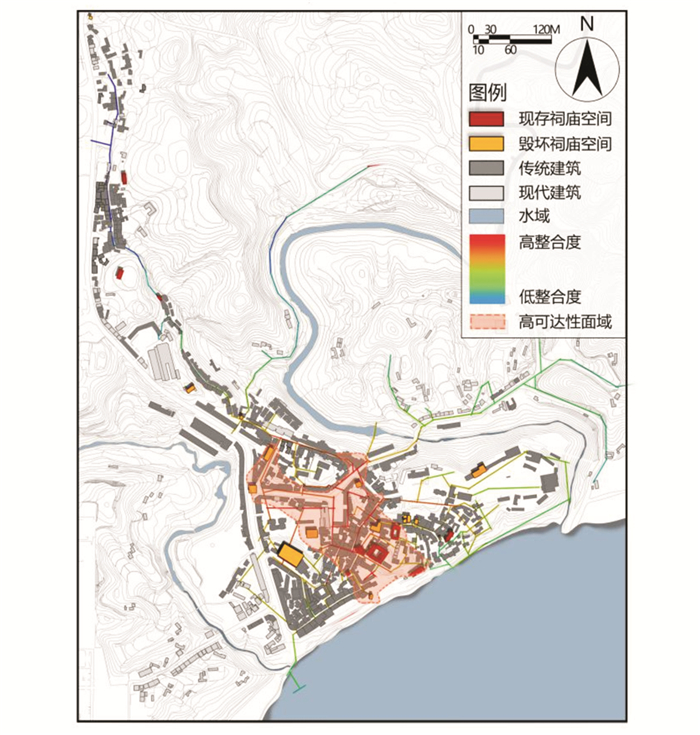

在历史地图解译的基础上,用deepthmap(空间句法软件)的轴线分析法对松溉古镇的空间进行整合度分析,空间句法的整合度表达了研究范围内的空间节点对区域交通的吸引潜力,整合度越高,表示该空间节点出现人流聚集的可能性越大[13]. 由于松溉古镇空间的演变呈现出外向扩展但内部结构相对稳定的状态,故通过对松溉古镇现状空间系统进行空间句法模型建构,再叠合松溉古镇从古至今所有出现的祠庙空间布置图,可以得到松溉集镇区域整合集成核的转译图像(图 3). 图像从暖到冷的颜色变化即表明空间整合度的高低之别,古镇中重要的祠庙空间紫云宫(王爷庙)、老官庙(古县衙)、罗家祠堂等重要祠庙空间的整合度值多在1.004 18~1.213 72之间,整体处于较高水平. 从句法角度解析祠庙空间的宏观布局形态与居民活动之间的关系,可以发现:松溉古镇的祠庙空间在演进过程中,人流聚集处始终是其选址的一个重要因素,祠庙空间所抽象形成的轴线整合度普遍偏高,镇中的高整合度区域是祠庙空间及连接这些祠庙空间的街巷构成的枝状面域. 在古镇空间扩张发展的过程中,该面域空间也一直处于古镇的核心地位.

-

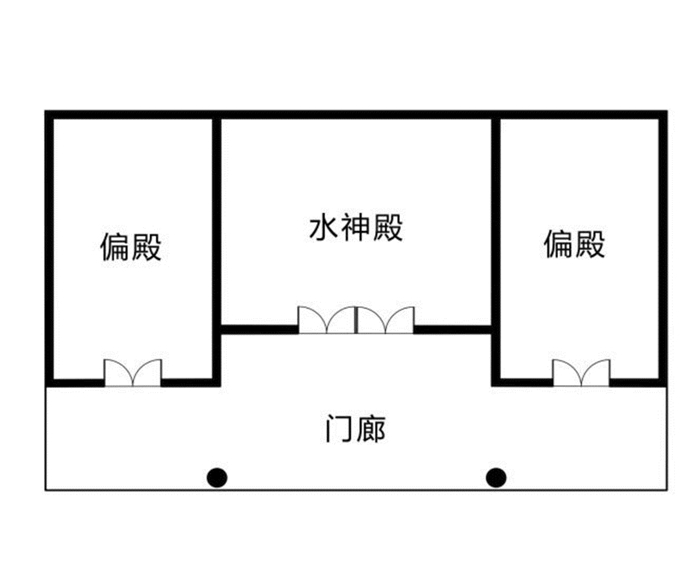

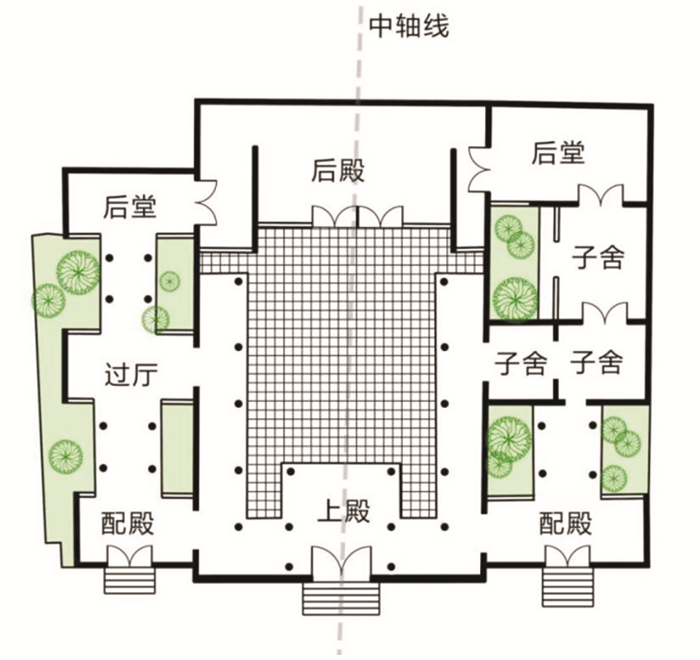

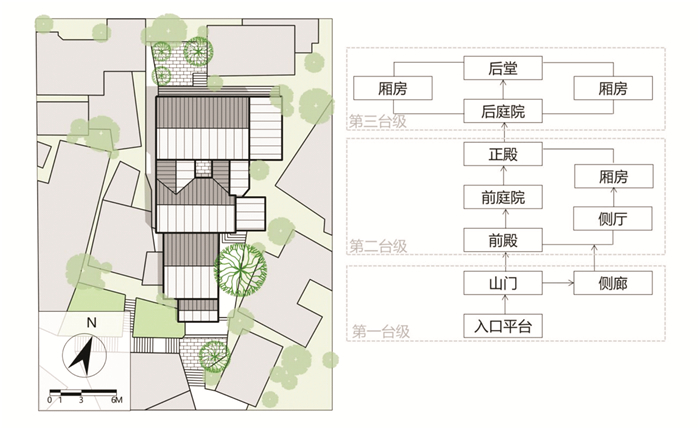

松溉祠庙建筑多由传统民居演化而来,各类祠庙建筑虽有其自成体系的文化内涵,但也表现出祠庙空间世俗化的建筑风格和空间形态趋同. 根据松溉古镇水神庙现状残垣测绘及史料考证,绘制水神庙的平面图,可以发现水神庙的空间组合与松溉当地“一字形”民居极其相似. 祠庙建筑的民居化和简单化既是松溉宗教信仰世俗化的物质空间表征,又是祠庙空间亲民性的体现(图 4). 在地势平坦的区域内,为体现仪式活动的庄严性以及传统礼制中的等级关系,祠庙空间往往采用对称的设计手法,并以四合院作为基本的空间单元体. 巴渝古镇内部多具有不同程度的高差,为适应地形变化同时又保持文化仪式所需的秩序感,巴渝古镇的祠庙空间呈现出因势随形的特征. 以松溉古镇现存最为完整的祠庙空间罗家祠堂为例,在有限的平坦空间中,正殿、正殿和后堂均处于同一中轴线且呈对称布局,两侧的偏殿虽因为用地限制而没有呈对称布局,但也显现出左右呼应之势(图 5).

2.1. 松溉古镇祠庙空间文化景观的生成环境

2.1.1. 据山面水的地理环境

2.1.2. 丰富多样的信仰文化

2.2. 松溉古镇祠庙空间的演变分析

2.2.1. 生成期

2.2.2. 繁荣期

2.2.3. 衰败期

2.3. 松溉古镇祠庙空间的形态特征

2.3.1. 据心易达的宏观布局

2.3.2. 礼制合宜的微观形态

-

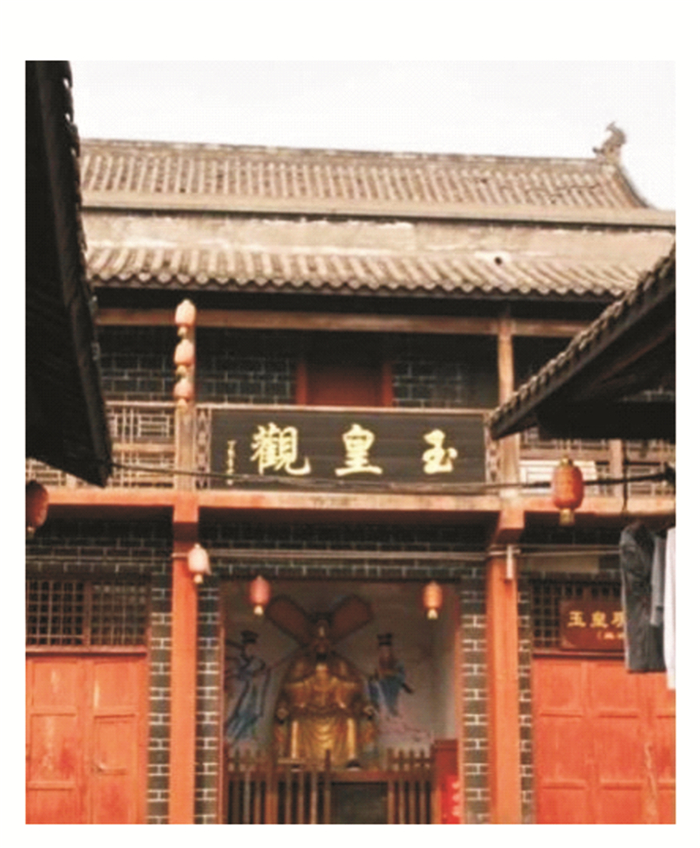

巴渝古镇祠庙空间在其漫长的自发形成过程中,自其诞生之日起便见证着古镇的荣辱兴衰. 作为古镇识别的典型地标,祠庙空间不仅是社会变迁的物质载体,也是古镇历史的鲜活呈现. 可以说,我们当下所见到的祠庙空间不是它最终的一个样态,只是其发展演变过程中的一个阶段性形态,它会随着时间的推演而变化,随着不同时代的价值认同而动态演进,不断积累和叠加历史场景,因此呈现出历久弥新、生生不息的历史层积性,能够适应社会变迁所带来的物质形态变化. 如松溉古镇始建于万历年间的玉皇观在修建之时仅为永州知县徐先登祭祀玉皇大帝的官家祭祀场所(图 6);清“湖广填四川”之时,玉皇观成为各地商人聚会的“五省公所”;民国时期,社会不断开化,玉皇观逐渐向普通民众开放;随着新时代居民对公共活动的需求越来越多样,如今的玉皇观已成为松溉古镇的社区文化活动中心(图 7).

-

巴渝古镇祠庙空间叠合了发生于其间的所有历史场景,是历时性的过程在物质空间上的共时性展现,这便是巴渝古镇祠庙在时间维度上的空间拓展. 不同时期的祠庙空间与山形地貌相协调,形成开合变化丰富、历史节点明朗的山地景观. 除此之外,巴渝古镇依山傍水的地理特征使其在方位轴线上具有垂直性,固定性祠庙空间随自然环境的变化形成错落有致的景观,并且生成梯道、眺望平台等暂存性祠庙空间,空间形态在变得丰富多样的同时也为活动的产生提供了多种可能性. 在这样的物质条件下,文化仪式的等级和秩序不仅通过平面空间的大小决定,还可以通过竖向空间的高度决定. 如松溉古镇的古县衙就通过层层递进的梯度格局传达着传统礼教的等级观念. 在古镇内相对庞大的建筑群中,大堂与内宅为整个官衙建筑的主体,前堂后寝是该祠庙空间的基本模式,台级关系更明确了为官者的生活秩序,即前一台级以升堂入室的办公活动为主,而后一台级则是官员的居家生活. 如此层次分明,又恰到好处地展现了古代政治家天下的制度思想(图 8).

-

文化特性是文化景观的核心所在,地域文化随着时间变迁介入空间,通过人类活动的改造力量使文化景观产生和延续. 自古巴渝就是一个以小农经济为基础、以商贸往来为标志的传统社会,除了简单的经济贸易活动和家庭制度外,受中国传统封建礼教的约束,集群性的公共活动是较为少见的. 祠庙空间是古镇中最公众化的社会空间,其公共性除了表现在它为各个阶层的人们提供了一个广阔的信仰空间外,还在于通过庙会等仪式活动,它成为社会各群体的娱乐空间与商业空间. 这也是祠庙空间成为古镇中心的重要原因——宫观寺庙的存在往往带动周围社区的建设,使原来分布疏散的居民辐辏,从而走向繁华. 此外,祠庙空间多由专门的组织管理,聚集了居民、同乡、同行、家族等众人之力所建,权属的公共性从根本上保证了其使用者的广泛性.

3.1. 时间特性:历史层积性

3.2. 空间特性:多维立体性

3.3. 文化特性:集群公共性

-

巴渝古镇是一个复杂的景观综合体,其建造过程在某种意义上是对地域文化进行选择性记录和公认的过程,而对祠庙空间文化景观的构筑则是公众记忆的选择、强化和记录的结果. 祠庙空间是巴渝人民精神世界的物化存在,对祠庙空间的传承也意味着对巴渝传统精神世界的继承. 活态保护是巴渝古镇更新的最终走向,而祠庙空间的有机传承和活态延续则是其中最为基础和关键的环节. 作为古镇中最具特色的公共开放空间,祠庙空间具有历史层积性、多维立体性和集群公共性的文化景观特征,这3个特性既是巴渝古镇祠庙空间文化景观形成的3个支点,也是对其活态保护的3个重要层面. 因此,本研究基于文化景观理论,对巴渝古镇祠庙空间的活态保护提出建议.

1) 在历史层积性保护层面上,既要完整地保存历史,又要谨慎地开创未来. 在不同时期的文化背景下形成的祠庙空间在当下的完整保存是历史层积结果的展现,因此,保护祠庙空间的历史层积性,最重要的就是将各个时期建设的祠庙空间都完好地保存下来. 每个祠庙空间都有其历史价值,应该得到一视同仁的修缮和运营,不该为了旅游消费者和政府决策者的偏好厚此薄彼. 与此同时,景观大数据的蓬勃兴起也为巴渝古镇祠庙空间的历史层积性保护创造了有利的条件,利用三维实景扫描和建模技术,可将巴渝古镇祠庙的空间信息进行永久性数字化存储. 除此之外,每一次对祠庙空间的更新和重建都将是历史层积过程的一部分,要将祠庙空间当前的存在状态看作是古镇发展进程中的一个片段,当下的更新要为古镇的未来场景负责.

2) 在多维立体性保护层面上,既要尊重原有空间层次,又要合理地植入功能. 巴渝古镇祠庙空间因地形起伏而独具特色,古镇的保护要注重对山水格局的尊重和原始地形的保留. 在祠庙空间进行原址修复时,既要保证祠庙建筑内空间的原真性修复,又要充分利用外部空间的山地特征,将错层挑台打造成集休闲、娱乐、观景于一体的特色景观空间,丰富祠庙空间的功能体验. 在祠庙空间进行复建或再建时,也要尊重古镇内现状用地的特征,不宜为图一时建设之便而采用现代化机械将原有的山地夷平.

3) 在集群公共性保护层面上,既要多元地开展活动,又要拒绝形式化. 祠庙空间所承载的文化仪式活动的长久延续是古镇的精神传统所在. 在祠庙空间的活态保护中,要有意识地继承和发扬传统庙市、迎神赛会等仪式活动和民俗活动,并融合现代文化体验需求,通过适当的文创产业的接入搭建符合祠庙空间的文化环境和社会活动的平台,以此促进祠庙空间的活化再生,强化祠庙空间作为古镇精神地标的大众认知度. 但是在这个过程中,对古镇历史故事和民间文化的充分挖掘显得尤为重要,防止文化商业化、仪式活动异化是祠庙空间集群公共性保护的重中之重.

下载:

下载: