-

自2010年国家实行旅游援疆以来,新疆旅游业倍受关注,在国家实行的19省市对口援疆政策中,旅游业成重点支援产业. 新疆旅游资源具有很大的发展潜力,A级景区空间分布影响着新疆旅游经济的发展. 新疆现有A级景区时空演化格局是否合理,其形成机理如何尚待考证.

国外学者对旅游资源空间格局的研究主要从宏观方面探讨旅游资源空间格局演变模型及理论[1]、目的地空间结构及演化模式[2]等,涉及影响因素的研究及其对旅游者行为影响的实证研究[3-4],并将GIS等应用于特定旅游目的地的空间结构[5]. A级景区作为旅游资源的典型代表,国内学者最早以地理学为基础进行旅游空间格局的探讨,成果主要涉及:①研究尺度:学者从不同尺度细化旅游资源格局研究. 宏观层面主要研究全国旅游景区及旅游资源空间布局[6]、时空演变特征及影响因素[7-8];中观层面探讨长江经济带旅游景区[9]、中蒙俄经济走廊自然旅游资源空间格局及演变规律[10];微观层面研究甘肃省、地方单元的A级景区等旅游资源空间分布特征[11-13]. ②研究理论:学者[14]以核心-边缘理论对四川省旅游空间进行演变分析,以分形理论[15-16]探讨旅游空间结构. ③研究方法:潘竟虎等[17]运用样方分析、最邻近指数等,杨硕[18]基于GIS技术分析旅游景区空间结构,还有部分学者重点关注交通网对旅游空间格局的影响[19-20]. 近年来,学者们对新疆A级景区空间格局的研究取得一定进展. 张佳运等[21]选取截面数据分析新疆A级景区空间演化及自相关性;许辉等[22]对新疆优质旅游资源空间格局及空间可达性进行探讨;阿司古力等[23]基于ArcGIS软件对南疆A级景区进行时空格局演化分析.

综上所述,以静态分析研究旅游地区的空间格局较为常见,但无法呈现完整的空间变化规律. 关于A级景区空间分布的成果也较多,有学者从静、动态探讨新疆A级景区的空间格局演变,但鲜有学者从新疆A级景区空间演化过程中归纳出其演化模式及规律,同时缺乏基于理论层面对影响因素的研究及其驱动机制的探析. 基于此,本文采用重力模型研究新疆A级景区与旅游经济的空间错位,借助ArcGIS软件分析A级景区空间分布特征,揭示新疆A级景区空间演化规律及模式,从理论层面深度剖析其驱动机理,并提出促进新疆A级景区合理布局的对策建议,以期为新疆旅游规划制定及旅游业发展提供决策参考.

全文HTML

-

新疆作为古“丝绸之路”的必经之路,具有重要的地理位置、特有的民俗文化和深厚的历史文化底蕴. 新疆旅游资源丰富,现有4处世界自然遗产、6处世界文化遗产、12处国家5A级景区等优质旅游资源,因此作为案例地具代表性和深层研究价值. 本文选取A级景区能够展示并代表新疆丰富的旅游资源,数据涉及的区域有:乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市、哈密市、塔城地区、阿勒泰地区、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、昌吉回族自治州(昌吉州)、伊犁哈萨克自治州直属县市(伊犁州直属县市)、博尔塔拉蒙古自治州(博州)、巴音郭楞蒙古自治州(巴州)、克孜勒苏柯尔克孜自治州(克州). 截至2019年底共收集整理新疆423家A级景区(不含兵团)相关数据.

-

查询国家文旅部和新疆文旅厅的官网数据,同时搜索整理新疆14个地州市文旅局官网得到新疆A级景区名录及数量等级. 新疆各地州市国内生产总值、人均GDP、旅游经济数据均来源于各年《新疆统计年鉴》. 从国家基础地理信息中心获取地图数据,运用ArcGIS10.5对新疆地图进行配准得到矢量图;借助Google Earth获取景区经纬度坐标、新疆各地州市行政中心坐标. 本文选取2001年、2007年、2019年的截面数据,将A级景区细分为优质景区(4A-5A)、普通景区(A-3A),选取3个时间点的A级景区具有代表性:2001年国家首次实行旅游景区A-4A级评选,新疆当年共有10家景区评选为A级景区;2007年国家首次出现5A级景区,新疆共有105家景区;截至2019年底,新疆有423家A级景区.

-

采用重力模型探讨新疆旅游要素空间分布状况,利用ArcGIS软件的空间分析工具如最邻近指数、核密度与标准差椭圆对景区进行时空演化.

-

重心是反映区域中某要素空间分布特征的重要指标;要素重心位置会发生偏移,能够反映区域要素的时空变化规律[24],同时运用重力模型计算新疆旅游景区与旅游经济的重心. 若二者重心重合,表明旅游资源和旅游业发展较为合理;反之,则出现错位. 公式如下:

式中:X,Y为新疆各地州市某要素(旅游景区、旅游收入)分布重心坐标;Xi,Yi分别为新疆第i个地州市行政中心经纬度坐标, Qi为新疆14个地州市的要素值.

旅游景区吸引力随着等级改变而产生差异,为使数据更具科学性,本文依照《旅游景区质量等级的划分与评定》(GBT-2003)标准进行评定[25],对A-5A的不同等级赋予不同的权重,计算新疆A级景区丰度指数:

式中:Rj表示新疆第j个地市的A级景区丰度指数;n5j-n1j表示第j个地级市5A到A景区数量归一化值;5,2.5,1.75,0.5,0.25分别为赋予5A-A不同级别景区的权重[26].

旅游经济水平用国内外旅游收入(现为旅游消费)来表征,数据选取各年《新疆统计年鉴》,入境旅游收入单位以当年汇率换算进行标准化后使用.

-

采用最邻近指数计算A级景区在地理空间邻近程度,从而判断景区集聚或离散趋势类型,通常有聚集型、均匀型、随机型等类型[17],可以分析2001年、2007年、2019年新疆A级景区分布特征. 公式如下:

式中:NNI为最邻近指数;

$\overline {{D_0}} $ 为A级景区的现实平均最邻近距离;$\overline {{D_E}} $ 为景区分布时的理论最邻近距离;di为任意景点i与其最邻近点之间的距离;N为A级景区的个数;A为研究区域总面积. 当NNI<1时,则新疆A级景区呈集聚分布;而当NNI>1时,则景区呈离散分布特征;若NNI=1表明随机分布. -

借助ArcGIS空间分析法核密度揭示新疆A级景区时空演化过程. 核密度反映集聚核心区对周围A级景区的影响力,核密度值越高,表明A级景区分布越密集[27]. 公式为:

式中:n为A级景区数量;h为带宽;k为核函数;xi为A级景区i的坐标位置(i=1,2,…,n),用以直接反映A级景区数量及集中程度.

-

通过确定基本参数(中心、方位角、长轴、短轴)得到A级景区空间分布椭圆,定量描述其空间分布的整体特征. 标准差椭圆可从全局角度出发,定量解释A级景区空间分布的中心性、方向性、空间结构形态等特征. 椭圆空间分布范围表明A级景区空间分布主体部分,中心代表A级景区在二维空间所具有的相对位置,方位角反映空间分布主趋势方向,长轴为A级景区在主趋势方向上表现出的离散程度[28],通过该椭圆可以确定A级景区分布特定方向.

1.1. 研究区域概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. 重力模型

1.3.2. 最邻近指数

1.3.3. 核密度分析

1.3.4. 标准差椭圆

-

采用公式(1)-(3)计算新疆A级景区与旅游经济的重心,发现:①新疆近20年A级景区重心大致分布在北疆,2001年景区重心位于乌鲁木齐市米东区,阿勒泰地区A级景区丰度指数最高,表明旅游资源丰富;2001-2007年间景区重心移动到昌吉州玛纳斯县,昌吉州A级景区丰度指数最高,2007年昌吉州出现首家5A级景区,而且普通景区数量多,交通便利经济发展较快;2007-2019年景区重心移至伊犁州直属县市新源县境内,伊犁州直属县市A级景区指数最高,优质景区占全疆的20.4%,景区总数排名全疆第一. ②近20年A级景区、旅游经济均与几何重心相比均偏向新疆北部,存在不同程度时空错位,证实乌鲁木齐市具有最高的旅游资源和旅游经济发展水平. 几何重心位于巴州和静县境内,2019年A级景区的重心较之于几何重心偏西,表明伊犁州直属县市A级景区吸引力较高,该区域丰富的自然与人文资源相结合对游客吸引力强. ③从A级景区重心和旅游经济重心两类重心分布看(表 1),A级景区发展影响旅游经济,两者具有密切的联系. 将A级景区的重心经纬度减去旅游经济的经纬度,观察近20年的重心演变,发现旅游经济重心与旅游景区重心差显著为负数,两类重心差异化明显,表明北疆旅游发展速度快,重心逐渐迁移西部,南疆旅游经济发展阶段较为落后. 2019年塔城地区、喀什地区、阿克苏地区的A级景区丰度指数高,但旅游经济排名却靠后,表明新疆旅游发展不均衡,而部分地州市的旅游资源虽然丰富,但旅游经济发展水平较低.

-

利用ArcGIS软件通过公式(4)计算最邻近指数(表 2). 由表 2可知,从整体看,2001年A级景区NNI=1.051>1,Z值得分为0.307,空间分布为离散型分布.在2007年,A级景区的NNI降幅较大,变为0.381,Z值得分为-12.124,因而A级景区呈现出显著凝聚. 到了2019年,A级景区NNI为0.39,Z值得分为-24.002,其空间分布主要也为显著凝聚. 从分类别来看,优质景区2001年、2007年新疆优质景区NNI>1,空间分布均为离散;2007年NNI=1.296,Z值得分为2.268呈离散分布,2019年减小到0.633,Z值得分为-7.12,空间类型变为显著凝聚;普通景区2001年为离散分布,2007年呈现显著凝聚分布;2007年NNI=0.467,Z值得分-9.612呈凝聚型;2019年NNI为0.391,Z值得分为20.852,可见普通景区空间分布显著凝聚,且凝聚程度逐年增高. 新疆2001年、2007年和2019年的景区空间类型由离散型逐渐走向凝聚,随时间变化凝聚度进一步提升. 普通景区的数量增幅较大,空间凝聚效应最为明显. 景区的凝聚程度决定着区域旅游的经济发展,地方相关部门需要注意提升景区质量及合理安排空间布局.

-

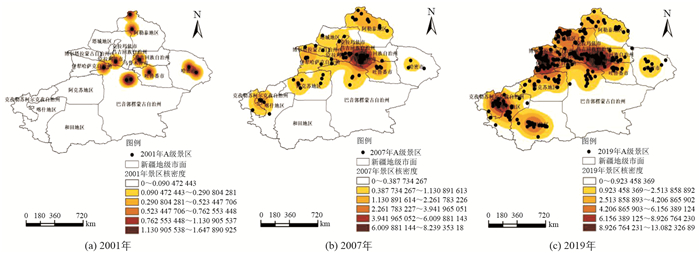

结合公式(5)研究A级景区核密度及演变规律(图 1),发现:①从局部来看,2001年新疆A级景区主要分布在北疆,呈多点分散式模式. 由于2001年刚开始景区评定,新疆基础设施落后导致景区数量较少;2007年景区主要以乌鲁木齐市为主向外扩散,喀什地区出现少量景区;2019年北疆A级景区数量增速明显,以“乌鲁木齐市—伊犁州直属县市”聚集形成高密值区. 而南疆A级景区如雨后春笋般出现,景区密度以中心城市为依托增强. “和田地区—喀什地区”密集区表明南疆虽经济落后,但旅游业发展日益受到重视. ②纵观全局各地州市景区聚集核心区呈现接触扩散趋势,而低值集聚区(哈密市、阿勒泰地区、和田地区)依然存在. 2007年新疆首次诞生3家5A级景区,乌鲁木齐市为高值极核区域,在景区数量增多及等级提升下,呈现出“一核多边”空间特征;2019年乌鲁木齐市、伊犁州直属县市极化现象增强,逐步形成以喀什地区、吐鲁番市、阿勒泰地区为代表的“两核心三组团”核密度分布的空间格局. 乌鲁木齐市成为核心区带动周边景区发展,存在明显空间扩张. 北疆优质景区占比高,对游客吸引力更强. 景区高密区的形成恰好处于交通网络化、基础设施完善的区域. 南疆人文风情旅游资源浓厚,但基础设施等落后于北疆.

-

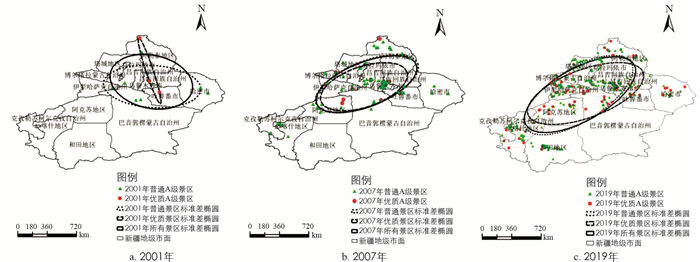

运用ArcGIS软件空间分析板块标准差椭圆,根据A级景区椭圆轨迹分析可知(图 2),2001年A级景区椭圆轨迹位于北疆,分布趋于西北—东南方向. 景区平均中心位于昌吉州阜康市,而优质景区、普通景区的标准差椭圆平均中心均差异化较大,由于优质景区数量少,朝向西北—东南偏向更深. 2007年A级景区的平均中心在塔城地区沙湾县,优质景区与普通景区平均中心差别不大,同样位于沙湾县. 此时新疆首次出现5A景区,优质景区较2001年相比范围增大,主要分布在乌鲁木齐市、伊犁州直属县市、吐鲁番市等. 2019年A级景区椭圆平均中心较2007年向西偏移1.92个经度,向南偏移0.93个纬度,位于巴州和静县,优质、普通景区椭圆轨迹范围增加,其平均中心与总椭圆中心重合,位于和静县,与2007年相比,普通景区椭圆轨迹更偏向于南疆,优质景区椭圆主要位于北疆,范围较2007年增加. 受政府政策支持影响,北疆优质景区数量增加. 南疆经济条件相较于北疆较为滞后,但人文旅游资源丰富,为加强新疆旅游业均衡发展,南疆出现一大批A-3A景区. 在2001-2019年间,椭圆中心由东向西转移4.66°,自北向南转1.14°,新疆A级景区数量逐年增加,现已有12家5A级景区,其数量在全国排名第四.

-

纵观新疆A级景区的空间格局演化,共3种模式:①“散点状”萌芽期(2001年→凝聚模式):2001年A级景区开发初期受到经济、政治和交通的严重制约,此时期主要以知名度高、区位条件优越的4A级为主,如天山天池景区、葡萄沟景区、喀纳斯湖景区等,主要分布于交通便利、有较高历史文化知名度的地区,如乌鲁木齐市、昌吉州、阿勒泰地区等. 此时A级景区分布松散,呈散点状. ②“核心—边缘”成长期(2007年→放射模式):2007年A级景区主要集中分布在中心城市、高等级旅游中心,其中景区中心由散点状阶段景区发育为增长极,乌鲁木齐市、喀什地区、伊宁市是主要的旅游中心城市,各城市中心以天山天池景区、那拉提景区等为核心景区. 如“核心-边缘”理论所述,景区之间通过旅游路线和旅游产业链的凝聚形成“核心-边缘”模式,出现以地州市行政中心为核心向四周辐射的趋势,如,乌鲁木齐市凭借其优势,发展为以乌鲁木齐市为中心的旅游圈,喀什地区形成以历史文化和民族风俗为依托的文化旅游中心地. ③“点—轴”壮大期(2019年→扩展模式):A级景区集中分布于丝绸之路北道沿线,从哈密市到博州沿途分布有吐鲁番葡萄沟、天山天池、赛里木湖等优质景区,景区间通过旅游通道呈现出“一轴两环”分布:一轴指丝绸之路,环准噶尔盆地和环塔里木盆地为两环. 北疆部分景区环绕准噶尔盆地分布,如白沙湖、可可托海景区等. 南疆在塔里木盆地边缘绿洲分布有A级景区,如金湖杨林、博斯腾湖等. 新疆A级景区以河流和交通道路为轴,各景区作为点连接旅游通道呈现出扩展模式.

2.1. 重力模型分析

2.2. 空间分布类型

2.3. 景区集聚演化

2.4. 景区分布发展趋势

2.5. 新疆A级景区空间格局演化

-

新疆具有“三山夹两盆”独特的地形地貌,部分区域终年无降水,形成大面积沙漠,如塔克拉玛干大沙漠、罗布泊等. 人们主要在山麓、河谷和沙漠绿洲进行日常生活劳作,活动范围的局限在一定程度上限制了景区开发. 新疆景区主要以资源为依托,现有资源主要以北疆游自然风光、南疆赏人文风情为主. 已有A级景区大都分布于自然资源好的人类世居地点,部分分布于沙漠戈壁、人迹罕至之处的古城遗址等尚未开发之处,偏远的地理位置和脆弱的生态环境限制A级景区的规划与开发. 新疆A级景区绕水源、绿洲分布,地理空间表现为在区位条件优越的地区集聚分布,河流基本决定景区布局. 利用ArcGIS对新疆河流和A级旅游景点进行10 km缓冲区分析,提取叠加景点发现2019年有302个A级旅游景区分布于河流缓冲区,占所有A级景区的71.4%. 可见水资源主导景区的布局,地理环境决定景区分布.

-

旅游通道连接旅游客源地与旅游目的地,其特征和效率影响并改变旅游流的方向和规模. 截至2019年,新疆全区高速公路突破5 200 km,全区通车里程达到19.48万km,新疆飞机场的数量达到21家,旅客吞吐量突破3 753万人次[29],新疆交通运输服务211个A级景区,“交通+旅游”融合发展成为旅游业发展的重中之重. 兰新高铁的贯通、飞机联航、城际铁路等拉近新疆内外的距离,由此形成时空压缩效应,构建起立体化交通网络. 乌鲁木齐市不再成为唯一的中转地,旅游交通开始呈环状交通运输格局,显著降低旅游交通成本,缩短景区和游客的感知距离与经济距离. 对国道及省道10 km范围内的A级景区进行缓冲区分析,发现分布在国道缓冲区10 km以内优质景区有44家,普通景区共166家,分别占全部景区的10.4%,39.2%,在省道10 km缓冲区内中优质景区与普通景区的数量分别为55家、207家.

经济发展水平对旅游业发展有重要作用,两者相互影响. 经济发展水平较高地区具有完善的基础设施,促进旅游业向好发展,同时影响A级景区规模及质量. A级景区也为当地经济做出贡献,反哺当地经济. 根据新疆旅游经济的分析可知,近20年间全疆各地州市总GDP排名前三的为乌鲁木齐市、昌吉州、巴州,克拉玛依市人均GDP排名20年间一直保持全疆首位. 乌鲁木齐市经济总量最高,目前有9家优质景区,景区总数共28家. 随着“乌昌一体化”的深度推进,昌吉州借此契机发展旅游业进行大规模A级景区布局,昌吉州现有9家优质景区、38家普通景区,占景区总量的11%. 2001年以来南疆巴州、阿克苏地区经济总量都排名前六,而克州经济总量排名最低,可见经济发展落后限制A级景区的开发. 南疆虽经济发展略逊色北疆,但出现更多A级景区布局的趋势. 巴州、喀什地区、阿克苏地区现有10家以上的优质景区,和田地区也渐渐开发有大量普通景区. 总体而言,新疆A级景区空间聚集与该地经济发展水平在一定程度上呈现较强正相关关系.

-

2000年政府提出发展天山北坡经济带政策,新疆旅游也逐渐成为经济发展的重要环节. 2004年“乌昌一体化”的提出促使乌鲁木齐市、昌吉州、五家渠市成为旅游经济发展中心,人才资本、高新技术及旅游产业在此处聚集,促进A级旅游景区的初步形成. 2010年国家明确将旅游援疆提上工作日程,作为全国旅游重点工作推进,由此掀起19省市对口援疆的热潮,近年来“人才扶疆、产业援疆、游客送疆”更是为当地旅游业的发展提供新机遇,加大新疆旅游的知名度. 新疆作为“丝绸之路”经济带的核心区域,沿线城市的基础设施大幅度改善,沿线景区的接待能力显著提高,边境旅游成为特色旅游产品. 政府制定出文旅产业融合规划等相关促进旅游发展的政策,在一定程度上影响A级景区的空间布局. 宏观政策倾向和引导很大程度上影响游客出行,政府决策有利于A级景区均衡布局,促使景区高质量发展.

-

旅游人才作为A级景区发展的重要因素,促进景区管理科学化、合理化,区域旅游院校的多少也影响景区的空间布局. 据2020年最新的高校统计数据,新疆全区共有54所高等院校,而旅游院校总数占50%,其中有6所本科院校开设有旅游院系,21所专科学校开设旅游相关专业. 旅游院校主要分布在乌鲁木齐市,南疆仅有7所旅游院校. 从19省市对口支援新疆来看,其重点支持新疆相关特色产业(尤其是旅游业)发展,近几年为新疆输送大量游客,增加新疆的知名度. 而要提高新疆自身的“造血”功能,还需培养旅游人才. 在旅游教育方面,新疆旅游院校的建设也如火如荼地进行,如,中山大学旅游学院对口援建新疆大学旅游学院,伊犁州直属县市、阿勒泰地区等地将建立新疆旅游专业院校等. 此外,重大事件对景区影响也有着举足轻重的作用. 如,节事活动(冰雪旅游风情街、和田玉石节、吐鲁番葡萄节等)、体育赛事(环塔拉力赛、赛里木湖自行车赛等)的举办,不断提高新疆旅游知名度和影响力.

3.1. 资源禀赋

3.2. 社会经济因素

3.3. 政府决策

3.4. 其他因素

-

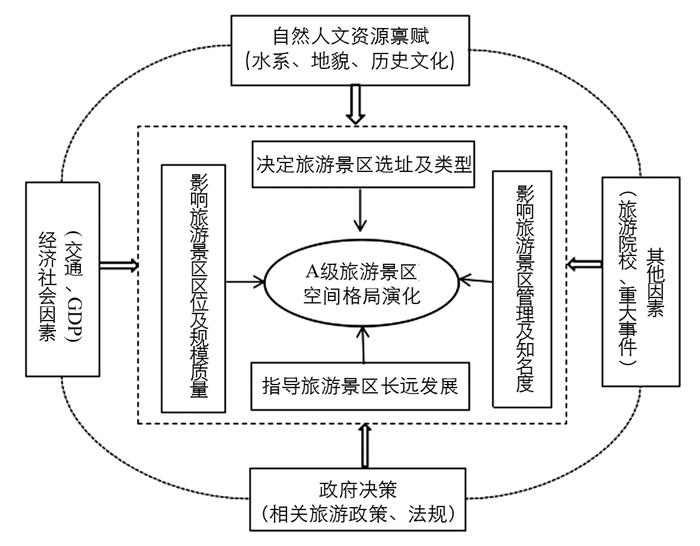

新疆A级景区空间分布特征的形成及演化过程较为复杂,各影响因素既存在单独的影响作用,同时存在共同作用,深刻影响着景区分布. 综合上文分析及相关文献梳理,梳理出导致A级景区空间分布的驱动机理图(图 3).

机理过程:资源禀赋、社会经济因素、政府决策、其他因素为影响新疆A级景区重要驱动因素,各影响因素共同影响A级景区的空间分布. 由于景区的资源禀赋不同,造成景区选址个体差异化. 景区基本建设成型后,在时间累积效应作用下,景区逐步从量的扩张向质的提升进行转化,在此过程中,各因素促使景区的空间格局出现动态性的变化. ①自然人文资源禀赋决定景区选址. 此类因素较为稳定,从而无法做出大改变,如水系、地貌、历史文化等作为景区吸引物属性. 现有A级景区还处于资源导向型阶段,资源禀赋在一定程度上限制景区的开发及规划;而交通、政策等会影响景区最终选址. ②社会经济因素影响景区规模与质量. 旅游交通的网络化积极影响景区的可达性,新疆各地迈入高速公路、城际铁路、航空网络化时代,而公路的布局很大程度上反映景区的布局. 区域经济发展水平驱动旅游景区的基础设施建设,经济发展水平的高低不仅影响景区的分布同时影响其质量. ③政府决策指导景区长远发展,例如:“丝绸之路”经济带核心区建设、旅游兴疆等相关政策,影响着A级景区的空间布局,出现A级景区大规模空间集聚. 在景区朝向高质量化方向发展过程中,政府相关部门应督促景区规范化管理,以动态方式管理景区,摘牌或降级不符合要求的景区,合理完善景区空间布局. ④其他因素对景区的管理及知名度的提升. 高等院校培养的旅游专业人才,为旅游景区管理提供人才支持. 加强景区的管理,促使部分未能挖掘其有效旅游资源的地州市,能够提高当地旅游经济发展水平. 重大事件如节事活动、体育赛事、中国-亚欧博览会等对景区做出区域功能定位,进而影响不同类型A级景区的空间分布.

-

1) 景区重力模型分析表明,近20年来新疆A级景区与旅游经济存在明显的空间错位,均偏离几何中心. 2001年A级景区重心位于乌鲁木齐市,2019年转移到伊犁州直属县市新源县,重心变化逐渐偏向伊犁州直属县市靠近几何中心. 而旅游经济重心先偏西后偏北,两类重心差异化明显,表明新疆旅游发展不均衡,塔城地区、喀什地区、阿克苏地区较为明显.

2) 景区空间特征分为三个方面:空间分布类型方面,自2001年至今景区分布显现“离散→凝聚”演化,随时间积累凝聚度提升;景区核密度区位演化方面,2001年景区呈分散型,而2007年呈现出“一核多边”的格局,2019年景区密度渐渐显现“两核心三组团”的空间分布特征;景区分布方向性方面,2001年景区总椭圆趋于西北-东南方向,优质景区偏向明显朝向西北-东南,2007年景区椭圆的平均中心与优质景区、普通景区平均中心重合,位于塔城地区沙湾县,2019年现椭圆平均中心越来越偏向南疆,表明景区分布趋于合理,有益于南北疆景区分布的区域均衡,2001年至今景区演化规律经历萌芽—成长—壮大三个阶段,同时对应:凝聚模式—放射模式—扩展模式三种模式,各阶段呈现出不同具体模式和特点.

3) 景区演化机理来看,资源禀赋、社会经济、政府决策、其他因素深刻影响新疆A级景区的空间布局. 景区的资源禀赋不同,造成景区选址个体差异化. 在时间累积作用下,景区渐渐从量的粗放扩张转向质的提升,在此过程中,各因素促使景区的空间格局出现动态性变化.

-

1) A级景区重心、旅游收入重心不同程度地偏离几何中心,两者重心存在明显空间错位. 各级政府应重视各地州市间景区的合理布局,促进经济均衡发展. 新疆A级景区应逐渐完善景区与交通网的连接,实行专业运管提升旅游景区合理布局与服务质量,推动A级景区的转型升级. 注重景区质量的提升,动态化管理A级景区从而达到协调化布局. 鼓励新疆A级景区形成联盟,打造具有资源特色吸引力主题旅游路线. 新疆各地州市A级景区可在区域内部或跨区域进行联合营销(景区合作套票等)带动相关旅游贫困村镇等发展,以优质景区联动普通景区共同发展. 喀什地区应以本地民俗文化为景区注魂,打造新兴体验类旅游产品;塔城地区应大力培育当地温热景区继续进行旅游产业升级,由此改善区域不协调发展现状;阿克苏地区作为连接南北疆旅游线路的重要地区,应利用自身丰富的旅游资源打造旅游新业态,重视培育优质A级景区群,带动当地经济发展.

2) 新疆A级景区主要呈现“离散→凝聚”特征,凝聚程度逐渐加深. 有关部门亟须重视,景区若集中过度会出现“资源屏蔽效应”,普通景区数量的粗犷型增长不利于质量的提升,政府需加大调控力度,提升旅游景区服务水平及质量. 建设旅游交通网,如通过农村公路“毛细血管网”分布、城际铁路的开通来改善A级景区过于凝聚的格局. 当前优质景区主要分布在北疆,而南疆更需凭借自身独特资源禀赋(民俗文化)发展景区潜力,增强旅游者的幸福感,逐渐激发消费潜力.

下载:

下载: