-

2013年11月,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,要深化教育领域综合改革,坚持立德树人,“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”[1]。2017年10月,习近平总书记在《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》中强调:“要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”[2]这体现出了党中央对教育的重视。“以美育德,以德育人”对学生树立正确的世界观、人生观、价值观具有举足轻重的作用。中华人民共和国教育部制定的《普通高中语文课程标准(2017年版)》明确指出,“语文教育也是提高审美素养的重要途径,要让学生在语言文字运用的学习中受到美的熏陶,培养自觉的审美意识和高尚的审美情趣,培养审美感知和创造表现的能力”[3]2-3。进入新世纪以来,我国的语文教育“正步入一个观念转型、理论突破和实践创新的关键期。目前大的方向已形成基本共识,但在课程标准、教材、教学、评价上仍然有大量工作要做”[4]。高中语文教育应在实践中加强美育与“立德树人”的联系,以美育为切入点,深入挖掘高中语文课程中的美育要素,培养学生高尚的审美情趣,促进学生全面发展。

全文HTML

-

《普通高中语文课程标准(2017年版)》要求教材编写“应具有典范性和时代性,文质兼美,体现正确的政治导向和价值取向”[3]50。人教版高中语文教材有着深刻的人文性和丰富的审美内容,反映中华民族优秀传统思想文化,集人文性和思想性于一体,成为“以美育德”的主要载体。教师在上课前要认真研读教材,搜集相关资料,深入挖掘教材中“以美育德”的资源,让学生在感受和体会作品美的基础上接受思想道德教育,陶冶情操,提升思想觉悟和精神境界,从而真正落实“立德树人”的任务,实现教师教书育人的目的。高中语文教材中的审美形态丰富多样,为“以美育德”的教学实践提供了文本依据。学界普遍把审美形态分为自然美、社会美和艺术美三种,这三种形态也体现在高中语文教材中。

-

“自然美是自然事物的美。自然美的主要特点是侧重于形式,以自然原有的感性形式直接唤起人的美感。”[5]自然美是自然界存在着的自然状态的美,是客观存在于自然界的,它不以人的意志为转移,是国家民族的宝贵财富。古往今来,无数的文人墨客都从自然美中获得创作素材,而山川河流、日月星辰、草木、虫鱼、鸟兽则成为了他们笔下的写作对象,创作出一篇篇脍炙人口的佳作。高中语文教材中表现自然美的文章很多,形态各异。不同形态的自然美在学生世界观的形成和发展中具有不可低估的作用。高中语文教师在教学中应当正确引导学生深入分析教材中自然美的形态。笔者以人教版高中语文必修教材中出现的关于自然美形态的描绘为线索,分别从课文篇目、描写特点、审美价值方面进行分析,详见表 1。

教师对教材中各种自然美形态的分析,可以让学生获得不同类型的审美感受和体验,有助于学生树立正确的世界观、人生观、价值观。如在体现清秀之美的《荷塘月色》一文的教学中,学生从作者朱自清对荷塘月色的细腻描写中深切地感受到自然之美,同时通过教师对课文的分析了解知识分子在“四一二事变”之后的苦闷与彷徨,进一步理解作者希望在幽静的环境中寻找精神解脱而又不能解脱的矛盾心理。教师引导学生学习陶渊明的诗句——“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,有助于学生从紧张的现代生活中解脱出来,理解在平常的日子里自有一份恬淡和美好。在体现雄壮之美的《念奴娇赤·壁怀古》一词中,作者苏轼在描写自然之美的同时融入了自己的情感体验,展现的是一种“人化的自然”,写出了赤壁的磅礴气势,透露出自己坦荡的胸襟和理想抱负。教师应引导学生把“江”与“人”联系起来,拓展其对历史从具象到抽象的思考空间。在体现奇险之美的《蜀道难》一诗中,作者李白描写了风光变幻、险象丛生的画面。山势之高让人生畏,而山川之险更令人惊心动魄。“磨牙吮血,杀人如麻”,则表达了对国事的关切与忧虑。学生从雄壮之美的蜀道艰险中进一步体会到人生的艰难和个人命运与国家命运的关系,从而激发出爱国之情。在体现动态之美的《沁园春·长沙》一词中,橘子洲头、北去的湘江、霜染的枫林、碧透的江水、争流的船只、搏击长空的雄鹰、在水底遨游的鱼儿等各种动态和静态景物和谐地融汇在一起,展现的是深秋寒霜下万物蓬勃旺盛的生命力,表达了作者毛泽东英勇无畏的革命精神和壮志豪情。词中展现的自然美可以激发学生对祖国大好河山的热爱之情以及对伟人宽广胸怀的仰慕之情。教师在教学中引导学生关注自然美,让其渗透到学生的生命中,获得对自然的审美感受,从自然美中领会人生的真谛。

-

社会美是美的形态之一,指现实生活中社会事物的美。社会美与人类的道德情感是紧密相连的。教材中呈现的社会美,主要体现在反映中华民族优秀传统文化、精神风貌的优秀文章中。邓茜在其硕士学位论文《美学理论对高中语文教材选文的影响的研究》中将高中语文教材中的社会美分为人格美、人情美、智慧美、劳动美、探索美五个方面[6]。沈从文的小说《边城》就体现了人格美、人情美。虽然小说主要表现了翠翠的爱情悲剧,但处处却体现出对爱和美的歌颂,对都市人生丑态的讽刺和否定,对湘西世界中完美人性的追求和向往。《边城》表现了一种“人生的形式”。正如作者沈从文所言:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种优美、健康、自然而不悖乎人性的人生形式。”[7]除了表现人格美、人情美之外,小说还表现了风俗美、智慧美、劳动美。教师在授课时要从多角度深入挖掘容易被忽略的社会美中的德育内容。契诃夫的小说《装在套子里的人》所表现的是人性的弱点,揭示了人的存在与生存环境的关系。别里科夫的人性“丑”的一面给人一种警醒,让人认识到自我的局限与不足,进而思考如何走出“套子”。审美范畴不仅包括美,而且还包括丑。小说中别里科夫的人性丑是应该被鞭挞的,因而教师要引导教育学生远离人性的丑陋,追求人性之美。归有光在《项脊轩志》中追忆母亲,怀念妻子,抒发了对已故亲人深挚的情感。其平淡的文字,寥寥数语,发出了人生的悲叹,唱出了人事的哀歌,可谓将人情之美表现到极致,让学生在学习中深受感染。教师通过分析教材中的社会美使人性中的真、善、美得以彰显而熠熠生辉,有助于学生在思想情感上产生共鸣,进而引导学生形成正确的人生观、道德观、价值观。

-

艺术美指艺术作品的美,是人类审美的主要对象,反映艺术家对生活的审美情感和审美理想。文学作品中的艺术美是作者对生活理解的反映,是现实美在作家头脑中主观反映的产物。因此,艺术美是现实美的一种升华。艺术作品只有深刻反映了人类的审美情感,才能够引起共鸣。教材选择的文章都是艺术美的精华。因此,教师在课文教学中有必要对艺术美进行赏析和评价,让学生认识艺术美,理解课文的思想内涵和社会意义,在提高鉴赏水平的同时获得心灵的洗涤。柳永《雨霖铃》中的“杨柳岸,晓风残月”呈现的是阴柔之美,而辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中的“金戈铁马,气吞万里如虎”展现的则是阳刚之美。教师在教学时要将阴柔之美与阳刚之美进行对比,让学生感受不同风格的美,使学生体会、认识阴柔与崇高之美,丰富学生的审美体验。学生通过学习杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的诗句感受其中的悲壮之美,理解诗人壮志难酬的悲凉心情,并在获得审美享受的同时对人生有了一种新的理解。高中语文教材中所展现的艺术美是多种多样的。在一篇文章中,其自然美、社会美和艺术美往往会交织在一起,如《赤壁赋》中既有“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天”的自然环境描写,又有“变”与“不变”的哲理思考。因此,教师要注重引导学生从现实的山川描绘中获得一种超脱现实的审美体验,让学生思想得以升华、人格得以完善。高中语文教材中的艺术美,不仅可以提高学生的艺术想象力,拓展学生的审美空间,使学生获得美的享受,而且还可以使学生的鉴赏品位得以提升,从而热爱灿烂辉煌的历史文化,使中华优秀的传统文化不断发扬光大。

“学校美育是通过文学艺术、社会生活、自然环境,培养学生正确的审美观点和感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力的教育活动。”[8]高中语文教材中的自然美、社会美、艺术美是教师实施“以美育德”策略的主要资源。因此,教师要充分利用教材中的美育资源,引导学生通过学习教材得到审美教育,促进学生全面发展。教师还可以按文体分类分别针对教材中的诗歌、小说、散文、戏剧作品设计审美教育策略及实施方案,以达到“以美育德”的效果。无论以何种方式对学生进行审美教育,教师都要对教材中的每篇课文进行深入挖掘,在传授知识和培养能力的过程中培养学生对美的感受力和理解力,使其在成长中受到美好事物的感染与熏陶,正确认识人性中的真、善、美,从而达到“以美育德”的效果。

一. 自然美

二. 社会美

三. 艺术美

-

高中语文教学要重视对学生世界观、价值观、人生观的正确引导。《普通高中语文课程标准(2017年版)》要求教师“教学时应注意教学内容的价值取向,发挥语文课程的熏陶感染作用。尊重学生独特的学习体验,引导学生在语文学习中接受优秀文化熏陶,获得丰富的审美体验,形成良好的人文修养,树立正确的世界观、人生观和价值观”[3]41。高中语文课程“以美育德”的目标主要通过日常的教学活动而达成。德国教育家赫尔巴特指出:“教学如果没有进行道德教育,就只是一种没有目的的手段;道德教育如果没有教学,就是一种失去了手段的目的。”[9]约翰·怀特也认为“课堂是学生发展道德的良好场所”[10]。教学活动对学生道德教育具有非常重要的作用。因此,教师要善于利用教学活动中的美育因素对学生进行道德教育,尤其要注重借助语文课堂教学中的美育手段,如教师饱含深情的教学语言、丰富多彩的文艺形式、优美清晰的板书设计,让学生在轻松愉悦的课堂氛围里学习课文内容,产生情感共鸣,从而取得良好的“以美育德”效果。

-

一位好教师一定热爱自己的教学工作,全身心投入教学,有着高尚的人格魅力。正如夸美纽斯所言,“事实上的活榜样更重要”[11]。教师作为活榜样,有着高尚的人格,学生才能亲其师,信其道。教师把自己变成学生的审美对象,才能通过自己的深情教育感染学生,才能引导学生去求真向善。在日常的教学中,教师主要是靠自己的教学语言潜移默化地影响着学生。教师饱含深情的教学语言就是教师在教学中使用的情感化语言。教师通过情感化的口头语言以及相应的身体语言向学生传递正确的价值观和道德感,使学生产生价值认同。语文教师饱含深情的教学语言包括朗读语言、讲授语言、提问语言、对话语言、评价语言、身体语言等。教师只有在课堂教学的各个环节把握好自己的情感化语言,才能营造轻松愉快的课堂氛围。教师在用朗读语言朗诵课文时想要营造一种“美”的课堂氛围,就必须根据不同的情境,充分利用自己的情感化语言,深情朗读作品,让学生跟随自己的朗读进入作品情境,与作者的情感产生共鸣。如在李白《将进酒》的教学中,一方面,教师在背景音乐中声情并茂地朗读,用标准的普通话和具有磁性的嗓音引导学生进入诗歌作品特有的意境之中;另一方面,学生在老师深情的朗读引导下被诗歌的意境美所打动,进而领会诗歌作品所表现的真、善、美。这种充分利用情感化语言的方式要比教师单纯讲授更能直抵学生的心灵,引起共鸣。另外,教师在教学过程中应注重使用饱含深情的身体语言。教师的一个眼神、一个微笑、一个动作等身体语言有时候胜过一次严厉的批评。比如学生上课注意力不集中或做小动作,教师的一个期望的眼神、一个爱抚的动作要比直接点名批评效果更好。教师如果善于利用某种激励的身体语言,就能既达到批评纠正的目的,又不伤害学生的自尊心,而学生更容易被老师无言的美所感化。因此,教师在教学中注重充分利用饱含深情的教学语言是感化学生、塑造学生人格美的有效方式。

-

吕叔湘深刻指出:“语文教学既是一门科学,也是一门艺术。”[12]语文教师在教学过程中要善于运用各种艺术手段营造课堂氛围,让学生获得情感体悟,从而提高认知,增加智慧。教师在课堂教学中如果一直使用讲授法、分析法、问答法等常用的传统教学方法,即便课文内容丰富、讲课思路清晰,也会使学生产生审美疲劳,难免生厌。因此,教师要想让学生对自己的讲课一直保持兴趣、对语文学习充满持续的热情,就要变换教学方法,借助新的教学手段,以辅助传统教学,不断丰富学生的情感体验,引导学生全情投入文学作品描绘的世界,促进道德感化,提高思想境界。比如在对故事性较强的小说、戏剧作品进行教学的过程中,教师可以指导学生对作品内容进行改编,形成适合演出的剧本,并鼓励学生参与表演。例如《烛之武退秦师》的作者在烛之武与他人的对话中使用了心理描写、细节描写、语言描写,表现了烛之武在国难当头不计个人得失、顾全大局的人格美。教师在教学时就可以指导学生把《烛之武退秦师》改编成剧本,让学生参与演出,深刻体会烛之武的爱国之情和人格之美,从中接受爱国主义教育。比如在讲授《雨巷》时,教师要让学生多诵读,感受诗歌的韵律之美。若要让学生更直观地走进诗歌的意境,教师就要从视觉形象入手,在网上搜索与《雨巷》相关的图片,经过相应的处理后在多媒体上展示。学生通过多媒体的展示似乎看到迷蒙的雨巷和忧郁的“丁香姑娘”,并展开自己的想象,进一步感受虚实结合的意境之美,从而获得超功利性的审美体验,让自己心灵更加纯净。教师在教学中还可以通过其他艺术形式(如音乐、评书、戏曲、影视等),将多媒体教学与传统语文教学相融合,拓宽审美渠道,增加审美信息,使学生接受更加生动的道德教育。

-

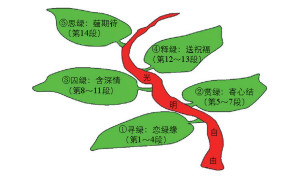

随着新课改的推进以及多媒体教学手段的运用,一些传统的教学方式逐渐被越来越多的教师抛弃。但在一个完整的教学流程中,板书设计是不能够被省略的。对于一堂出色的语文课来说,板书设计是其中重要的一个环节。赵梦在其硕士学位论文《新课程背景下高中语文板书设计的研究》中总结了板书应遵循审美性原则,并从“美在形式上、美在内容上、美在语言上”三个方面总结了板书特有的美学特征[13]。优美清晰的板书设计在高中语文教学中不仅有助于提高学生的整体思维水平,还对学生审美能力的培养具有非常重要的作用。有经验的教师都会在板书的结构布局以及色彩上花费心思,尽可能呈现给学生大方、美观、清晰的板书形式,让学生在做笔记的时候也能感受到美的愉悦,激发其健康向上的审美情趣。如在讲授陆蠡《囚绿记》的过程中,某老师的板书设计就给学生带来了审美愉悦。

《囚绿记》的课堂教学板书设计以“树干”“树叶”为构成要素,非常形象直观,有利于学生清晰地把握文章的行文脉络和作者的思想情感。“树叶”正契合了文章标题中的“绿”,表明作者一心向往自由和光明。代表自由和光明的“绿”也是永远令人向往而“囚不住”的。“树干”不是笔直的,而是弯曲的,这就说明了追求自由和光明之路不是一帆风顺的,而是要经过千难万苦才能够实现的。《囚绿记》的课堂教学板书结构依据美学与教育学原理而设计,吸引了学生的注意力,更加激起了学生对自由与光明的向往(如图 1所示)。由此可见,优美清晰的板书设计适时与课文内容相结合,有助于培养学生的道德情感。

一. 饱含深情的教学语言

二. 丰富多彩的文艺形式

三. 优美清晰的板书设计

-

《普通高中语文课程标准(2017年版)》对学生的审美鉴赏与创造能力提出了具体要求,即“通过审美体验、评价等活动形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣与鉴赏品位,并在此过程中逐步掌握表现美、创造美的方法”[3]5。在培养学生审美鉴赏与创造能力的过程中,学生的社会责任感和使命感也得以增强。根据语文课程标准提出的教学建议,高中语文教学在实践环节应从文本阅读、写作表达和课外实践活动三个方面对学生进行审美教育,以达到“以美育德”的效果。

-

文本阅读,特别是学习任务群中的整本书阅读,在拓宽阅读视野的同时,有助于学生积累和形成阅读整本书的经验,找到适合的读书方法,“提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,促进学生对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的深入学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观”[3]11。现行人教版高中语文教材文本中蕴含的美育和德育内容非常丰富,有利于教师对学生进行审美教育和思想道德教育。但教材中的美育和德育内容分布零散,这就需要教师对这些内容进行充分的挖掘和整理,再把这些内容分享给学生。除了要求学生阅读教材文本之外,教师还要带领学生进行整本书的阅读与研讨。如教师可以梳理人教版高中语文教材必修一到必修五中的名著导读篇目,选择其中一部长篇小说,挖掘书中的美育资源,并要求学生通读全书,从环境美、人物美、语言美等入手,理解小说的思想意义,认识小说的德育价值。教师可以就书中内容提出问题,让学生在反复品读、深入思考的基础上把书中传递的真、善、美与自我的情感认知相结合,“享受读书的愉悦,从作品中汲取营养,丰富自己的精神世界,逐步形成正确的世界观、人生观和价值观”[3]12。比如雨果的《巴黎圣母院》,其中的描写涉及15世纪法国社会生活与宗教势力。正如作者所说,这是一部叙说人的“命运”的作品。女主人公埃斯梅拉达纯洁善良、富有同情心、舍己救人,是美和善的化身,虽不屈不挠,但最终难逃被迫害绞死的命运;面貌丑陋而心地善良的卡西莫多忠实、勇敢,代表了正义的力量,但也难以摆脱被毁灭的命运;外表庄严、内心狡诈的副教主自私自利,最终导致他自己以及他所爱的人都灭亡。雨果在塑造这三个人物形象时运用了“美丑对照”的原则,揭示了人性的复杂性。教师可以从“审美”与“审丑”角度让学生进行比较阅读,唤起他们内心对美的认同感,体会雨果所宣扬的人道主义精神力量,最终形成自己强大的道德力量,激励、引导学生成为对国家和社会有责任、有担当、有使命感的新时代青年。

-

高考作文一直以来都是备受关注的话题之一。高考作文影响广泛,且分值较大。因此,每年高考作文都成为热点话题,引来各大媒体争相报道,受到大家的热议。高考作文既是对学生高中阶段写作功底的检验,也是对平日里教师作文教学成果的检测。面对当前高考的压力,语文教师和学生对高考作文都存在着急功近利的心态,过分关注作文分数。教师为了应试而“教”,学生则为了应试而“学”。这种针对高考作文的应试教育与“新课标”提出的“自由表达”和“写出真情实感”的要求背道而驰,忽略了作文教学中应有的情感教育和道德教育,导致学生的作文中出现了大量的“假大空”现象。因此,语文教师在高中作文教学中需要探索多种方法对学生进行情感教育和道德教育,鼓励学生做一个在生活和学习中的有心人,去发现人类社会和自然界存在着的多种形态的美,拓宽审美视野。在发现美、鉴赏美、创造美的实践活动中,教师要引导学生把“作文”与“做人”结合起来,在自己的作文中抒发内心的真情实感,真正做一个求真务实的人,肩负起对国家和民族的责任。例如在高中语文必修二“表达与交流”部分的教学实践中,教师引导学生以“美的发现与学习抒情”为主题进行写作。此类主题的作文教学目的就是让学生在认真观察的基础上通过现实世界中美与丑的对照,培养学生发现美、表达美、创造美的能力。景美、物美、人美,都是我们在生活中追求的美。教师引导学生去发现生活中处处闪现的这些美,有助于学生保持旺盛的生命力,培养学生积极健康的思想情感和高尚的道德情怀。教师可以让学生回顾自己曾经学过的课文,学习作者如何追求真、善、美。朱自清的《背影》描写了父子之间的一段美好的情感,感动了一代又一代的读者。通过回顾这篇课文,老师引导学生结合自己生活中的类似经历,写出真情实感的文章。《白杨礼赞》所赞颂的西北抗日军民不屈不挠的斗争精神以及《记念刘和珍君》所颂扬的刘和珍的伟大爱国精神,都是很好的美育与和德育资源。当然,近几年的高考作文中也出现了“人与自然、青春奋斗、家国情怀、热爱劳动、和谐世界”等主题,教师可以挖掘其中的美育资源,对学生进行情感教育和思想道德教育,以达到“以美育德”的效果。

-

传统的语文教学往往只关注课内教学。现行的《普通高中语文课程标准(2017年版)》明确指出:“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”[3]1语文课程的“人文性”和“实践性”要求仅靠传统的语文教学活动是不能够完全达到的。因此,教师除了让学生在课堂教学中接受大量的信息外,还必须让学生感受到“大语文”的魅力。“大语文”必须以真实、富有意义的语文实践活动中的具体情境为载体。根据《普通高中语文课程标准(2017年版)》,语文实践活动情境主要包括“个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境”。其中“社会生活情境指向校内外具体的社会生活,强调学生在具体生活场域中开展的语文实践活动,强调语言交际活动的对象、目的和表达方式等”[3]48。因此,依据《普通高中语文课程标准(2017年版)》中关于社会生活情境的建议,教师要引导学生加强课本内外、课堂内外、学校内外的联系,拓宽学生的学习渠道。灵活多样的实践活动能把学生在课堂教学中学到的知识运用到课外实践中去,使学生在实践活动中增长见识、活跃思维、增加审美情趣,从而全面提高自身素质。教师要注重通过课外实践活动让学生发现美、感受美,培养学生良好的道德品质。语文课外实践活动的内容和形式是非常广泛的,如墙报设计、课外阅读、朗诵与演讲、话剧表演、影视欣赏、社团活动。学生通过参加这些活动可以发现其中美的意蕴,而教师则可以趁此机会对学生进行道德教育。学生参加校园实践活动毕竟还没有真正融入社会,因而教师应鼓励学生去参加各种社会实践活动,如参加高校自主招生的夏令营活动,帮助社区或村委会搞宣传活动,帮助灾区募捐,去就近的图书馆、文化馆、博物馆、科技馆、爱国主义教育实践基地参观学习。通过参加各种社会实践活动,学生可以增加才干,提升能力,增强信心,锻炼意志,培养道德情感。在学生参加校内外实践活动中,教师要“考虑渗透德育内容,用美来承载道德之善、知识之真,要教会他们怎样开阔视野,从而汲取更多的精神营养,获得更美的道德情感体验”[14]。比如为“庆祝中国共产党建党一百周年”,班级要出一期黑板报。在语文老师的指导下,全班同学分组设计、展示作品、评选佳作、确定方案,创造出内容与形式兼美的板报。学生在此过程中不仅能增强自己的审美创造能力,还能增强团队协作能力,并且也能从中受到党史教育和爱国主义教育,从而增强自己的社会责任感。

语文课程是一门重要的综合实践性课程。通过文学阅读、写作表达和课外实践活动,学生能够锻炼自己的实践能力,提升审美感受力,从而去发现美、鉴赏美、创造美。因此,高中语文教师在教学实践中要注重育人,要善于挖掘创造活动中的美育资源,引导学生增强社会责任感和使命感。

一. 文本阅读

二. 写作表达

三. 课外实践活动

-

高中语文教学在实践中应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以《普通高中语文课程标准(2017年版)》为依据,努力践行“以美育德,以德育人”的教育理念,落实“立德树人”的根本任务。高中语文教材中体现的自然美、社会美、艺术美能够丰富学生的审美体验,陶冶其心灵,培养其情怀,有助于学生正确认识人性中的真、善、美。教师在教学实践中要注重挖掘语文教材中的审美素材,让语文教材成为实施美育的主要载体;要注重利用课堂教学中的美育因素,用教师饱含深情的教学语言、丰富多彩的文艺形式、优美清晰的板书设计引导学生形成健康的人格精神;要注重挖掘创造性活动中的美育资源,培养学生的审美表现力和创造力,让学生在文本阅读、写作表达和课外实践活动中增强责任感和使命感。这是学以致用的具体要求和审美素养的具体体现,也是“立德树人”这一基本理念的落脚点。高中语文教学要加强美育策略与高中语文课程的融合,通过多方面的实践探索,引导学生形成正确的审美意识、高雅的审美情趣与鉴赏品味,并在此过程中促进学生人格的完善与和谐发展,努力把学生培养成为可靠的中国特色社会主义建设者和接班人。

下载:

下载: