-

建筑业作为国民经济的支柱产业, 在建造、使用和拆除过程中产生了大量垃圾. 目前, 我国建筑垃圾年产生量约为35亿吨, 占城市垃圾排放量的70%, 但是资源化利用率却不到5%[1]. 这些建筑垃圾未经任何处理, 便被运往市郊露天堆放或简易填埋, 不仅侵占土地, 破坏市容村貌, 还对空气、水源带来潜在的环境危害, 造成了严重的生态危机[2-3]. 在这一背景下, 国家发展改革委、科学技术部、工业与信息化部、住房和城乡建设部等14个部委办局联合印发了《循环发展引领行动》方案, 明确要求到2020年城市建筑垃圾资源化处理率应达到13%. 住房和城乡建设部于2018年3月起在北京、上海、西安等35个城市(区)开展建筑垃圾治理试点, 地方政府根据国家的要求结合本地实际, 纷纷出台了各种政策措施, 以期提高建筑垃圾资源化利用率.

建筑垃圾资源化利用, 有利于减少原生资源消耗, 实现资源可持续利用, 缓解突出的环境问题[4]. 美、日、欧等工业发达国家经过长期的努力, 建立了经济刺激、科技发展、职业保护、资源再生、循环标准、信息公开、公民诉讼等建筑垃圾资源化管理的法律体系, 已基本实现了建筑垃圾资源化综合利用的法制化运行, 节能减排成效显著[2, 5-6]. 蒲云辉等[7-8]通过发达国家建筑垃圾资源化管理的分析, 认为健全完整的法规和监管体系, 加强建筑垃圾资源化激励政策, 建立建筑垃圾资源化标准体系是提高建筑垃圾资源化的必然途径. 李景茹等[9-10]将建筑垃圾资源化利用的政策工具分为强制类、市场类和引导类. 胡明鸣等[1, 11]将建筑垃圾资源化政策分为强制型、经济激励型、引导型和自愿型. 孙丽蕊等[12-14]建议我国应出台建筑垃圾强制管理政策, 对公众推广应用建筑垃圾再生产品加大经济激励和宣传教育. 从众多学者的研究可以看出, 建筑垃圾资源化利用的政策大致可归纳为: 强制类、激励类和推广应用类等3个类别.

本文所指的扶持政策, 主要是指样本城市近五年来为促进建筑垃圾的回收利用而出台的各种管理办法和文件. 国家开展建筑垃圾治理试点以来, 北京、上海等试点城市相继出台了鼓励建筑垃圾综合利用的各类管理办法、实施方案, 各试点城市共颁布实施相关政策文件68个[15], 这些管理办法, 其实施效果怎么样?哪些措施易执行且效果好?哪些措施执行困难且效果不好?这些都是地方政府迫切需要了解并需进行针对性改进的问题, 本文针对这些具体措施进行研究, 以期找出最有效措施和不太有效措施, 探讨其产生的原因, 为地方政府提高建筑垃圾资源化利用提供参考.

全文HTML

-

本文采用文献综述、实地访谈和问卷调查等研究方法, 应用数理统计的方法进行计算并得出结论.

首先, 采用文献综述法. 根据工业发达国家建筑垃圾资源化利用的政策情况, 将我国建筑垃圾资源化利用的政策措施分为强制类、激励类及推广应用3个类别. 在查阅国内35个试点城市近五年出台的有关建筑垃圾资源化利用政策的基础上, 综合考虑经济、人口、地理位置对建筑垃圾产生量的影响[16], 尤其是2016年以后是否有建筑垃圾资源化利用扶持政策出台等因素, 遴选出10个样本城市的管理文件, 对其具体措施进行逐条梳理.

其次, 实地调研. 先后走访了上海、重庆、西安、长沙等地的政府主管部门和重庆、南京、成都、长沙、西安、平顶山等城市6个建筑垃圾资源化再生产工厂, 经实地考察并与管理人员进行座谈, 了解这些措施的执行情况及建筑垃圾利用生产现状.

再次, 问卷调查. 将各地采用的具体措施, 按照意义相同(相近)的原则, 合并为22个, 并分别归入强制类、激励类及推广应用3个类别中. 问卷通过网络点对点发放.

最后, 数据的整理、计算和分析. 将回收的问卷进行统计分析, 根据算术平均数和基准方差计算, 设计出有效性系数, 按照最有效、一般有效和不太有效3个等级判断措施的有效性, 从而得出结论.

-

从35个试点城市中, 遴选了4个直辖市和6个省会城市作为样本城市, 详情见表 1.

-

表 1所列各类管理办法和通知等文件中, 凡有利于建筑垃圾减少、促进建筑垃圾资源化利用的措施均为有效性措施, 归到强制类、激励类和推广应用3个类别中.

-

强制类措施包含将建筑垃圾资源化纳入到建设程序并严格执行的举措, 具体见表 2.

-

激励类措施包含政府各种优惠条件和经济激励两个方面[17]. 经济激励措施主要是执行财政部、税务总局出台的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和《关于印发再生节能建筑材料补助资金管理办法》《国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》中的财税优惠制度[11, 17]. 详见表 3.

-

推广应用类措施包含建筑垃圾再生产品进入市场、建立产品标准及应用等[18], 具体措施见表 4.

2.1. 相关管理文件的搜集

2.2. 政策措施的梳理

2.2.1. 强制类措施

2.2.2. 激励类措施

2.2.3. 推广应用类措施

-

上一节通过相关政策识别出了提高建筑垃圾资源化利用的激励措施, 本节通过问卷调查收集有关数据, 并判断这些措施的有效性等级.

-

本问卷共分为两个部分, 第一部分是受访者的基本情况, 包含工作单位性质、工作年限、学历等. 第二部分是核心部分, 受访者根据自己的经验, 按照5级记分的方式判断22个措施的有效性, 分数越高, 有效性越大, 分数越低, 有效性越小[19-20].

-

建筑垃圾资源化利用专业性强, 涉及建筑垃圾的产生、运输、生产、销售以及监督管理等多个环节, 本次问卷主要发放给建筑垃圾管理的政府职能部门(住建委、生态环境局、规划局、市政局)、高校(含科研院所)、建筑垃圾产生方(房地产开发企业和施工企业)、建筑垃圾再利用企业的有关管理人员和熟悉业务的工作人员, 问卷采取点对点发布, 发放问卷180份, 收回问卷158份, 有效问卷132份.

-

1) 受访者工作单位性质分布. 详情见表 5.

2) 从事工作年限情况

3) 回收数据

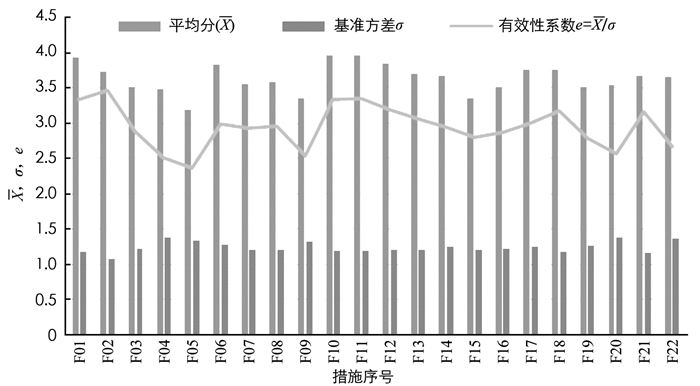

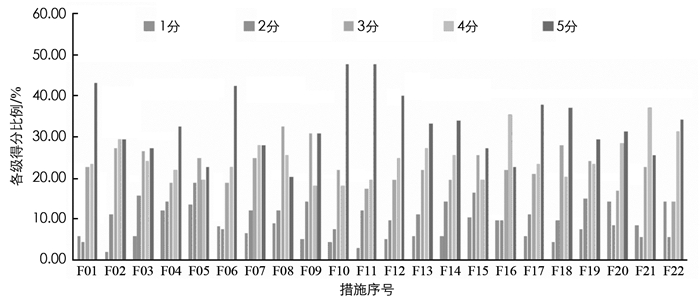

问卷受访者对22个措施的有效性进行打分, 评分等级为1, 2, 3, 4, 5分, 分数越大, 该项措施越有效. 图 1为各项措施打分情况.

从表 5和表 6可以看出, 受访者均来自于与建筑垃圾资源化利用有关的政府部门和行业企业, 熟悉相关的政策措施及建筑垃圾资源化现状, 且具有5年以上工作经验的达83.3%, 回收问卷信度比较高.

从图 1可以看出, 所有的22个指标, 给1、2分的比例远低于3分及以上的比例, 所有措施的平均得分3.64, 说明受访者对这些措施整体还是认同的.

4) 数据分析

本文采用算数平均数和方差计算方法. 首先计算各措施得分的算术平均数, 一般来说, 得分高的措施比得分低的措施更有效;由于算术平均数未考虑数据的波动, 因此再进行基准方差计算, 基准方差越大, 样本数据的波动就越大, 基准方差越小, 样本数据波动越小, 越能反映数据的集中性;由此可以判断, 算数平均数越大、基准方差越小的措施是最有效的措施. 因此, 本文引入了措施有效性系数, 即通过对各措施得分的平均数与基准方差的比值, 判定该措施的有效性, 系数越大, 有效性越高, 系数越小, 有效性越低[21-22], 计算步骤如下:

统计各因素的打分情况, 计算各参数:

① 各分数所占比例:

式(1)中, Ri为各分数所占比例, N为样本总数132, Ni为第i个分数的打分人数;

② 计算平均值:

式(2)中, X为该项措施平均值, Xj为该项措施的第j个样本分数, N为样本总数132;

③ 计算基准方差:

式(3)中, σ为基准方差, Xi为该项措施第i个分数, X为该项措施总体均值, Ri为各分数所占比例;

④ 计算有效性系数:

式(4)中, e为有效性系数, X为该项措施总体均值, σ为基准方差.

-

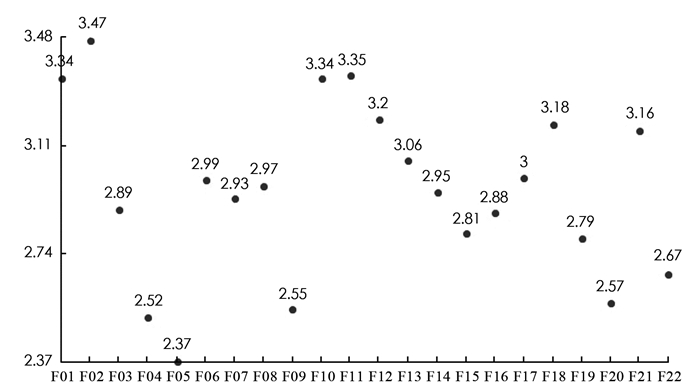

将政策措施的有效性分为三等, 即最有效、一般有效和不太有效. 从图 2中有效性曲线可以看出, 22项措施的有效性系数中, 最大的为F02, emax=3.47, 最小的为F05, emin=2.37, 将最大值与最小值之差三等分, 即为(emax-emin)/3=(3.47-2.37)/3=0.37, 即平均分为3个区域, 落在最高区域的措施为最有效措施, 中间区域为一般有效措施, 下端区域为不太有效措施. 见图 3.

由图 3可以看出, 最有效措施7个, 分别为F01, F02, F10, F11, F12, F18和F21;不太有效措施5个, 分别为F04, F05, F09, F20和F22, 其余10个措施为一般有效措施.

3.1. 问卷制作

3.2. 问卷发放

3.3. 问卷回收统计

3.3.1. 基本情况

3.3.2. 各项措施有效性系数(图 2)

3.3.3. 措施的有效性判断

-

从表 1可以看出, 各地方政府在建筑垃圾管理方面的文件名称很不统一, 有的是管理办法, 有的是通知, 有的是指导意见, 从法律位阶上看仅仅是行政规范性文件, 其法律效力有限, 难以达到预定的目标, 这也是本次问卷调查中, 没有一项措施的平均分数超过4分的原因. 十九大报告明确提出, 要“加强固体废弃物和垃圾处置”“推进资源全面节约和循环利用”, 建筑垃圾的再利用逐渐得到各级政府的重视, 但建筑垃圾资源化利用国家立法缺位. 首先, 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》就此问题未做规定, 导致省、市、自治区在此问题上也缺位;其次, 建筑垃圾资源化利用省级立法缺少可操作性, 一些省市对此问题仅有几条原则性规定;再次, 很多城市在建筑垃圾资源化立法上还是空白, 原有的《建筑垃圾管理条例》基本上未涉及建筑垃圾资源化问题[23-24].

-

最有效的措施中, F01(实施源头减排), F02(建筑垃圾资源化利用设施所需场地纳入政府专项规划)得到了受访者的极大认同. 源头减排包含推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用, 新标准、新技术、新材料、新工艺的研究、提高建筑物的耐久性等, 这是从源头上减少建筑垃圾, 应引起高度重视[2, 25].

建筑垃圾资源化利用设施所需场地纳入专项规划, 这要求政府统筹考虑、合理布局, 让企业有利可赚, 加强社会资本投入的信心, 是提高建筑垃圾资源化利用的长远之计. “垃圾原料不足, 处理产能过剩”, 这是在走访时常从再生资源经营者口中听到的话, 一方面是建筑垃圾资源化利用率低, 一方面是企业得不到原材料的充分保障, 产能似乎还过剩, 这与专项规划的科学合理密切相关[26].

此外, 最有效的措施是F10(谁产生谁付费)、F11(谁处置谁受益)和F12(可享受50%增值税即征即退政策), 均是国家层面出台的措施, 这些措施出台时间较长且已在执行, 内容明确, 容易操作, 企业能感受到带来的效益, 可见经济上的激励措施, 是提升建筑垃圾资源化最有效措施.

最有效措施中, F17(建立再生产品质量标准)和F21(列入政府采购, 政府投资项目优先使用)越来越得到重视, 产品质量标准是走向市场的基石, 建立质量标准, 市场才能接纳;政府项目的强制使用, 将起到带头示范效应, 给市场使用再生产品树立榜样和信心.

-

不太有效的措施有5个, 其中强制类2个, 激励类1个, 推广应用类2个, 这5个措施是不是都不重要呢?在调研中发现, F04(关于现场建筑垃圾强制分类的问题)得分均值是3.49, 不算低, 但是基准方差最大, 可见意见分歧较大. 国内目前建筑垃圾未分类, 导致夹杂大量生活垃圾的建筑垃圾到了垃圾现场才被分拣出来, 这些生活垃圾又需要运到其他对应垃圾场去处理, 来回折腾导致处理成本高, 这也是很多建筑垃圾工厂处理时面临的难题. 正因为建筑垃圾未强制分类, 谁(F05拆除施工单位的资质要求)来拆、如何拆就不在大家关注范围内. 此外建筑垃圾分类成本高, 难度大, 垃圾产生企业不愿意处理分类, 如何达成一致, 需要强有力的法律措施来保障.

F09(信息化平台建设)是不太有效措施之一. 但在调研过程中, 问到一个城市到底产生多少建筑垃圾?几乎没有一个管理部门有准确的数字, 这为建筑垃圾资源化工厂的科学布局造成阻碍. 同时, 建筑垃圾运输过程中, 运出量和到场量不相等, 随意倾倒的现象还比较严重, 因此, 每个城市急需建立统一的建筑垃圾资源化利用信息服务管理平台, 实现建筑垃圾“收、运、处、用”全过程数据收集统计, 利用平台办理建筑垃圾处置核准、处置费征收、资源化利用方案备案等事项, 形成闭环管理.

F20和F22是推广应用的措施, 这与当前建筑垃圾再生产品产量少, 再生产品的应用还不普及, 普遍对其存在排斥心理有关. 公众对再生产品的接纳程度直接影响终端市场的应用, 影响再生产品生产企业的效益, 是提高建筑垃圾资源化率的动力源泉.

不太有效措施并不是真的没有效果, 很大程度是公众的认知局限和缺乏前瞻性. 同时, 一些措施需要政府加大投入和率先示范才能达到好的效果, 一般受访者认为其不太有效, 实则是与其自身利益无关.

4.1. 建筑垃圾资源化利用国家立法缺位

4.2. 最有效措施的利用分析

4.3. 不太有效措施原因分析

-

根据上述研究, 得出以下结论: 在促进建筑垃圾资源化利用的22个措施中, 最有效措施7个, 一般有效措施10个, 不太有效措施5个. 为进一步做好建筑垃圾资源化工作, 提高建筑垃圾资源化率, 建议如下:

1) 完善国家层面的法律体系

从循环经济体系出发, 建立和完善国家层面的法律体系, 提高建筑垃圾资源化的法律效力, 让建筑垃圾资源化纳入国家循环经济的范畴.

2) 简化最有效措施的执行程序, 提高效率

对已出台建筑垃圾资源化利用政策措施的地方政府, 对最有效措施的落实, 是制订源头减排计划, 合理分配资源, 减化一些不必要的审批流程, 充分利用好市场机制, 让“谁产生谁付费, 谁处置谁受益, 多产生多付费, 多处置多受益”得以实现, 让企业有利可图, 吸引更多的社会资本进入该领域, 提高建筑垃圾再利用的生产能力.

对于还未出台建筑垃圾资源化扶持政策的地区, 在政策制订过程中, 优先采用最有效措施, 提高建筑垃圾资源化利用率.

3) 加强宣传, 细化不太有效措施的可操作性

对不太有效措施, 要有前瞻性眼光对待未来的发展, 加快信息化手段的利用;优化执行流程, 提高执行效率;加强宣传, 提高公众和企业对再生产品的认知度和认同度. 只有提高终端环节的应用, 建筑垃圾资源化才能形成良性循环, 才能真正提高建筑垃圾资源化率.

下载:

下载: