-

绿道是城市绿地系统中典型的绿色线性空间,包括城市滨水带、绿色人工走廊、郊外溪谷和风景道路等. 随着经济的发展和人们生活水平的提高,绿道在自然生态系统和社会人文系统中的地位愈来愈凸显. 在城乡生态格局构建上,绿道串联孤立的生态斑块,引导生物的繁衍和迁徙,构建起生态系统网络,成为山水林田湖草统筹治理的重要手段. 在城乡统筹发展方面,绿道极大地提升了城乡风貌,遏制了城市的无序蔓延,推动了城乡融合发展. 在宜居环境建设方面,绿道作为公共绿地提升了居民的获得感与幸福感,尤其在生理健康疗愈和心理压力缓解方面的作用显著[1]. 绿道的景观特征影响着游人的使用感受和满意度,游人通过视觉、听觉和触觉等感知景观. 视觉是游人对景观最直接的体验,涵盖了全部感知的87%[2],因此,视觉感知是绿道规划设计中应当着重考虑的部分. 绿道选线和视点分布决定了视觉景观的范围和角度,从而影响游人对绿道景观的感知和评价[3]. 因此视觉分析对于绿道选线、景观节点布置和空间形态组织具有基础指导性的意义.

20世纪60年代,英美两国针对其面临的环境危机,先后出台了一系列环境保护法案,间接地促进了视觉景观评价的起源与发展. 视觉景观评价分为两大模式,一种是基于公众感知的主观评价,另一种是基于专家学者的客观评价[4]. 主观评价强调人在风景评价中的作用,缺乏统一标准,难以得出模式化的结论[5]. 客观评价认为美是物体的客观属性,将景观因素转化为可量化的指标后进行视觉景观评价[6],多用于公共环境管理实践,著名的VMS(visual management system)、VRM(visual resource management)和LRM(landscape resource management)系统都属于这一评价模式[7].

随着科学技术的进步,新的技术手段也为视觉景观评价的发展提供了强有力的支撑. Afiyanita等[8]通过社交媒体分析居民的视觉景观偏好;单志广等[9]引入视觉熵概念对视觉图像进行分割;范榕等[10]使用无人机和eCognition智能化影像分析并构建景观空间吸引模型;Ode等[11]构建可视化框架,分析视觉尺度变换对景观的影响;王崑等[12]借助GIS技术从量、质、景观格局三方面评价城市绿地生态网络;孙漪南等[13]基于VR全景图构建了乡村景观视觉评价模型;Xu等[14]从视听互动的角度评价保护区景观;Gao等[15]使用眼动追踪技术对视觉行为特征和认知进行评价. 由此可见,GIS和遥感等可视化技术在视觉景观评价中越来越普及.

本研究选用客观评价的方法,利用GIS技术,将游人视为审美一致的客观存在,以浙江青山湖绿道为研究对象,基于视觉分析将绿道景观质量转化成量化的指标并进行景观评价,为绿道景观的规划设计和优化提供科学参考.

全文HTML

-

青山湖是地处浙江省杭州市临安区东郊的一座大型人工湖,水域面积达14.9 km2. 青山湖西邻临安主城区,东接青山湖科技新城,集生态涵养、雨洪调蓄和观光游览功能于一体,是杭州城西重要的“生态绿心”. 青山湖水域开阔,湖山一体,生态环境优越,物种多样,包括种子植物1 248种,动物1 553种,其中包括多种我国重点保护的珍稀动植物,如国家一级保护鸟类白鹤、东方白鹳和浙江省极小种群植物细果秤锤树. 周边有功臣塔、瑞竺寺、公山庙、江南古建筑群和小琴山遗址等历史文化遗迹. 青山湖绿道环湖而建,总长42.195 km,于2019年7月建设完毕,绿道衔接东西两城,串联周边村落和社区,成为区域性重要绿色基础设施,是周边居民休憩游赏的重要目的地,被评为“浙江省十大最美绿道”.

-

本研究以青山湖绿道为研究对象进行视觉分析,评价现有绿道节点景观质量. 利用LocaSpace Viewer软件获取青山湖及其周边30 m×30 m分辨率的DEM模型;矢量化绿道、节点分布图,获得景观坐标数据;以现有节点为潜在视点,对其进行评价,区分主次视点;使用ArcGIS软件视域分析功能获得视点的可视域范围[16],作为后续研究的基础数据;以视点交互性反映游人在某视点的停留可能性,以视点可视域面积和视域重叠率分析绿道景观序列变化,以视景敏感度分析绿道选线合理性,最终得到该研究区的景观节点优化方案.

-

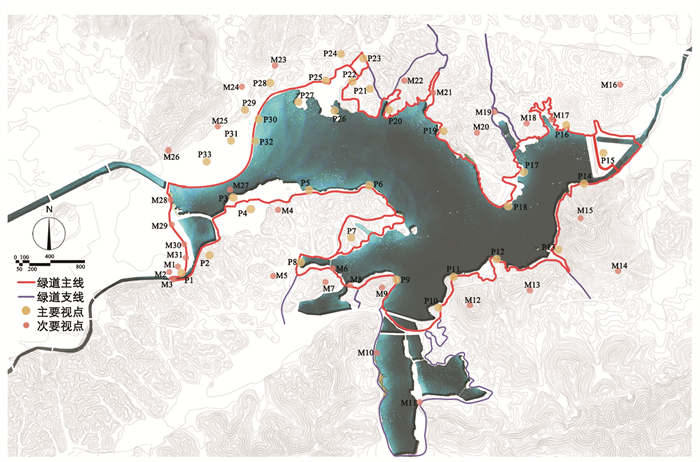

参考相关文献[17-20],采取AHP法构建指标体系,按其相对重要关系由低到高对各指标进行1~5分的模糊赋分,构建青山湖绿道视点评价指标体系(表 1). 对各潜在视点进行评估,评分在4分及以上为主要视点(P),共33个(表 2);评分在4分以下为次要视点(M),共31个(表 3). 自一期主入口起,沿绿道常规旅游线路依次编号,即可得到视点分布图(图 1).

1.1. 研究区域

1.2. 研究方法

1.3. 视点筛选

-

某视点与周边其他视点间的交互性一定程度上反映出游人在该视点停留的可能性,一般认为视点交互性越高,游人在该视点停留的可能性越大[21]. 由于主要视点和次要视点重要性有所差异,因此在权重处理上应有所区分,其交互性数值(I)计算公式为:

其中,Pn表示编号为n的主要视点,0.6为主要视点权重,NP表示可视域内主要视点的数量,0.4为次要视点权重,NM表示可视域内次要视点的数量. 计算可得各视点停留概率(表 4).

由表 4可知,在交互性排名前10的视点中,3个位于高处(P29,P22,P33),4个临湖(P25,P19,P20,P30,P27),2个位于临湖的高处(P28,P2),说明游人在临湖和高处停留的可能性较大.

在排名后10的视点中,4个位于城市与青山湖绿道的过渡地带(P4,P23,P8,P24),2个位于青山湖内湾(P15,P17),说明游人在过渡地带、内湾处停留概率较小. 3个位于临湖区域(P32,P9,P10),视线交互性数值理应较高,与从排名前10中得出的结论“游人在临湖区域停留的可能性较大”相悖,结合现场调查和可视域图,发现P32虽然地处临湖区域,但地势较低、植被掩映,因此视点交互性数值较低;P9和P10视线被半岛阻挡,可视域范围被限定,因此视线交互性数值较低. 位于山腰的P21视点交互值也较低(0.11),与“游人在高处停留概率较大”的结论相悖. 通过现场调研和可视域图分析发现,P21两侧植被掩映,阻挡视线,可视域范围被限定,因此视点交互性数值较低. P24视点交互性数值最低(0.04),理论上吸引游人在此停留的概率较小,但现场调查发现该视点紧邻地铁站,为布置在绿道主入口的大型驿站,游人实际上在此停留率较高.

针对视点分析结果,提出相应优化策略:①停留率较高的临湖、高处视点,应布置观景平台等基础设施,提高景观质量,丰富视觉景观;②对于过渡地带、内湾和植被掩映等交互性较低的视点,可简单建设,节约成本;③对于必要设施性质的视点,应在服务功能完备的基础上,打开视线通廊,优化视点数量和质量,提高在此停留的游人的视觉体验.

-

视域分析即分析景观环境中某一点观察四周时所能看到的区域范围[22]. 通过GIS分析得到各主要视点视域的栅格数并根据公式计算出各视点的可视域面积(表 5),即可视域面积=视域栅格数×900/10000[16].

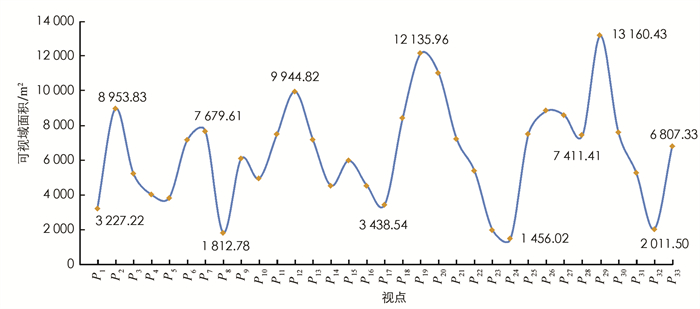

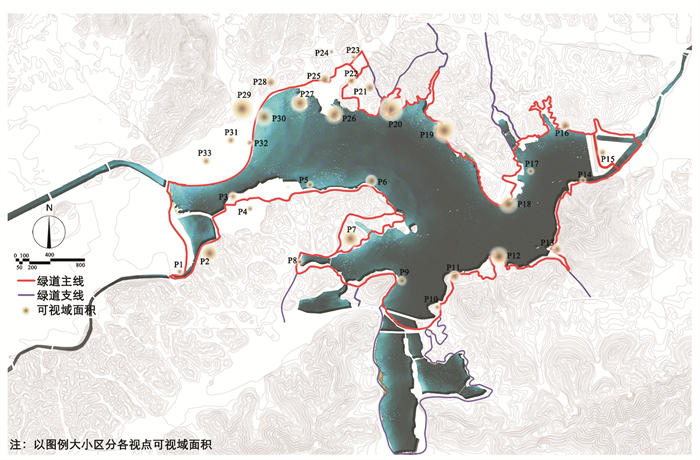

由表 5可知,青山湖绿道视点可视域面积最大的视点为P29(13 160.43 m2),最小的视点为P24(1 456.02 m2). 从常规旅游线路(P1~P33)来看,绿道视点可视域面积出现5次明显起伏(图 2),说明绿道视点可视域面积变化较大,能够为游人提供峰回路转、柳暗花明的游览体验.

由表 5和图 3可知,青山湖绿道可视域面积较大的前10个视点中,4个位于高处(P29,P2,P7,P30),6个位于临湖区域(P19,P20,P12,P26,P27,P18),其中P18,P19,P20,P26,P27均位于青山湖北岸,说明青山湖北岸视野较为开阔.

绿道可视域面积较小的后10个视点中,5个位于绿道与城市交界面(P4,P1,P23,P8,P24),视野被城市建筑和山体阻挡,3个位于青山湖内湾(P14,P16,P17),视野被山体和植被阻挡,其余的P5和P32位于临湖地势较低处,植被掩映,因此可视域面积较小.

根据视域分析结果,提出以下优化建议:①对于可视域面积较大的临湖视点,在设计中应借助自然山水和景观节点,增加可视域范围内景观组合的层次性和丰富性,避免大而无物、视景单一;②对于可视域面积较小的视点更应注重场地本身的景观环境营造,着重提升场地内视觉景观的表现力.

-

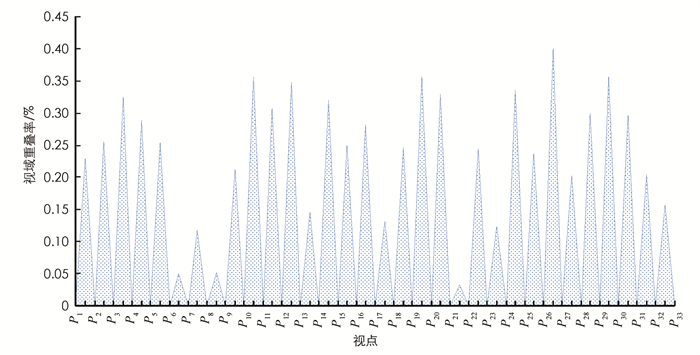

为进一步探寻绿道景观空间序列的变化,通过视域重叠率来分析绿道相邻节点间的可视域范围变化(表 6). 视域重叠率即相邻视点可视域范围的重叠面积在两者可视域面积总和中所占的比例[23],其大小反映步移景异的程度.

视域重叠率最高的相邻视点为P26—P27(40.01%),低于50%,最低的相邻视点为P21—P22(3.22%),几乎无重叠,整体视域重叠率有明显起伏(图 4). 说明青山湖绿道选线能够利用地形和地理位置合理布置视点,线性绿道景观序列的视觉动态变化能够带给游人新鲜感.

由表 6可知,在视域重叠率较低的10组相邻视点中,2组为“树林-临湖”(P32—P33,P31—P32),4组为“内湾-临湖”(P6—P7,P8—P9,P7—P8,P17—P18,P13—P14),1组为“山脚-山顶”(P23—P24),1组跨越一座山(P21—P22),1组沿湖而行(P27—P28). 前9个点均有地形地貌和周边环境的变化,场景类型的变化带给游人较强的视觉刺激. P27—P28是唯一一组场景类型相同、但视域重叠率较低的相邻视点,结合实地调研和可视域图可知,由于植物对视线的遮挡、控制,导致P27的视域以湖区北岸和东南岸为主,P28视域以湖区西岸为主,所以视域重叠率较低.

在视域重叠率较高的10组相邻视点中,6组沿湖而行(P10—P11,P29—P30,P19—P20,P12—P13,P11—P12,P14—P15),3组穿林而过(P3—P4,P24—P25,P26—P27),1组从临湖区域到山腰处(P20—P21). 前9组相邻视点均为相同类型场景的连接,视域范围变化较小,场景变换感受不明显. P20—P21是唯一一组有场景类型变换但视域重叠率较高的视点,通过实地调研和可视域图分析,发现P20和P21位于视域开阔的青山湖北岸,虽然是从临湖到山腰,但平面距离变化较小,二者视线方向和可视域范围基本一致,因此视域重叠率较高.

通过视域重叠率分析可知,视域重叠率较高的相邻视点几乎都是在同一场景中穿行,视域重叠率较低的相邻视点几乎都有地形地貌与周边环境的变化,天然具有步移景异的视觉感受. 因此,①对于视域重叠率较高的相邻视点可用障景、框景等景观营造技巧强化相邻视点间的空间转换感受,丰富游览体验;②绿道规划设计应充分利用自然地形或山水交界面进行节点建设,辅以地域人文景观,给游人以丰富的视觉感官刺激.

-

视景是从某个观察点看到的景致,就像一副被框起的图画,限定了视觉的空间[24]. 视景的景观敏感度即为视景被注意到的程度[25-26],本研究根据视景被视点所观察到的次数来确定敏感度. 视景被观察到的次数越多,即可见视点数量越多,其视觉敏感度就越高[27].

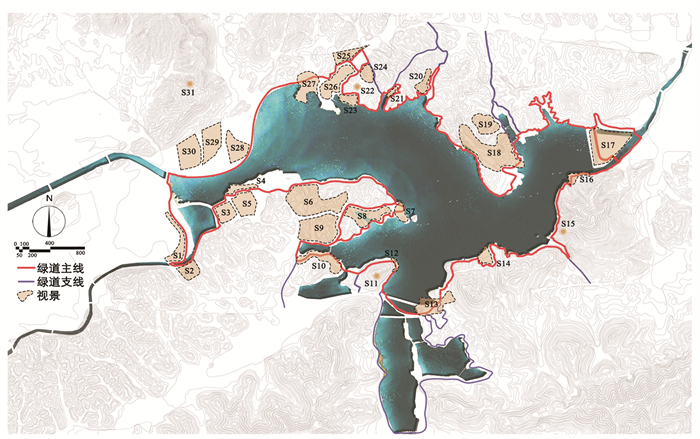

青山湖区域景观资源丰富,对区域内视景进行调查筛选,获得视景分布图(图 5). 将各视点可视域面积空间分布图(图 3)与视景分布图(图 5)叠加,可得各视景能够被所有视点所观察到的次数,即该视景的可视视点数量(表 7).

设定有13个以上可视视点数量的视景其景观敏感度为Ⅰ级,可视视点数量7~12个的为Ⅱ级,1~6个的为Ⅲ级.

由表 7可知,Ⅰ级景观视觉敏感度视景有9个,Ⅱ级14个,共23个,占视景总数的74%,说明青山湖绿道选线能有效组织沿线视觉景观资源. 从整体来看,除少数视景位于城市与湖区交界面(S2,S3,S25,S30),其余均位于临湖和高处. 9个视觉敏感度为Ⅰ级的视景中有7个位于青山湖东北岸(S31,S22,S23,S27,S25,S29,S30),可知青山湖东北岸的景观视觉敏度感度较高. Ⅰ,Ⅱ级视景不仅拥有临湖、高处的地理优势,还有特色植物景观(S29,S30,S26,S4,S5,S8)和特殊建筑/构筑物(S6,S3,S21,S25).

景观视觉敏感度为Ⅲ级的视景有8个,占视景总数的26%,其中2个是高级别墅区(S19,S9)、3个是度假村(S10,S16,S17)、2个是村落(S2,S13),均是以居住、服务为主要功能的区域,由于远离绿道主线、位置较为僻静,故视觉敏感度较低;S11位于背向青山湖的山腰处,不易到达且视线受阻,因此视觉敏感度较低.

整体来看,青山湖绿道选线较为合理,能够顺应地形地貌特征,有机串联山、水、林、田和人文景观. 在后期优化建设中,建议:①绿道应更注重Ⅰ级视觉敏感度集中的青山湖东北岸的视景建设;②除了对山水资源的保护和利用,还应注重特色节点的建设,可结合地域文化优化场景,强化多样的游览体验;③对于居住区类视景,可借地形、植物和道路等要素加强隔离,或仅作为远景观看;④对于较为偏僻且视线受阻的视景,不必过多建设,可用次路连接到绿道主线即可.

2.1. 视点分析

2.2. 视域分析

2.3. 视域重叠率分析

2.4. 视觉敏感度分析

-

本研究在相关文献成果的基础上,借助DEM数字高程模型和ArcGIS软件,从视点交互率、视点可视域面积、视域重叠率和视景敏感度4个方面对青山湖绿道景观进行研究分析,从而提出滨水型绿道的优化策略.

1) 绿道视点应分等级、有主次地建设. 停留率较高的临湖区域和高处视点应重点建设,提供必要的游憩设施;受制于地理位置和周边环境、游人停留概率较小的视点可简单建设,节约成本.

2) 视野开阔的视点可结合自然山水丰富视觉景观层次,视域较小的视点则应注重场地本身的营建.

3) 重点建设山水交界面上的视点,并以障景、框景等设计手法强化相邻视点间的空间转换.

4) 绿道选线应能有机串联各类自然或人文景观节点,妥善处理居住区类视景.

本研究能够较好地反映青山湖绿道视觉景观的质量,也为绿道景观评价提供了一种新的研究思路,为类似绿道的规划设计提供参考. 然而本研究仍存在一些不足,仅从客观角度对青山湖绿道景观进行评价,忽略了作为使用主体的游人的游赏心理、视力条件、景观本身的可识别性和季节性动态变化等因素. 因此,如何构建一个更综合、更全面的评价体系,还待后续研究.

下载:

下载: