-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

在我国,自秦朝就有驰道“广五十步,树于青松”,可以说从古代文明开始就有了营造街道绿化景观的智慧. 然而在过去很长的一段时间内,城市扩张排挤绿地空间,导致了生态环境、社会公平和居民健康等方面一系列的“城市病”[1-2]. 尽管新时期的城市规划越来越认同城市绿色空间的重要性[3-4],但城市绿色空间的营造往往只着手于整体的绿化面积的提升,而对于多样性空间,尤其是与城市居民生活关系最密切的街道环境的空间绿化则被忽略[5-6]. 同样地,城市绿化的定额指标——绿地率和绿化覆盖率,其计算视角也仅从二维平面出发,难以表达城市居民的主观感受. 日本学者青木阳二提出绿视率(visible green index,VGI)这一概念,以人视野中植物要素所占的百分比来衡量环境绿量,这更能反映人的主观体验[7]. 但这一指标的测度一直缺乏可行的方式,随着人工智能与街景地图技术的发展,环境绿量的计算变得智能化、便捷化[8-10]. 但基于街景图像识别的环境绿量测算方式只是被学者当作一种新的方法来用于展现某一条道路的绿化品质[11-12],这些研究多局限于计算本身,仅仅从人的视角出发量化了街道的绿化品质,而并没有回归到“人本情怀”来真正研究街道的绿化品质与人的关系,这违背了绿视率指标设立的初衷.

以往基于传统绿化率、绿化覆盖率数据探讨居民与绿色空间关系的相关研究成果并不缺乏,各种研究表明高绿化覆盖地区的居民一般具有更健康的身体与心理状态[13-15]. 但作为人本尺度的绿化指标,人眼观察到的环境绿量与城市居民的关系显然更加密切,但有关两者的关系研究反而较少. 本研究通过对街景图像的识别获取环境绿量数值,展示杭州市中心城区的街道绿量水平及分布特征,并从城市居民跑步运动数据入手,研究城市街道环境绿量与居民运动偏好路径是否构成相关关系. 以居民客观的实际运动数据作为其主观的街道偏好选择参量,用数字化手段代替传统量表式问卷,提供了一种新的实验思路. 实验结果将展现城市居民运动时的街道环境绿量偏好,对城市人本尺度的空间规划及绿化建设管理具有重要的理论意义与实践价值.

全文HTML

-

本研究以杭州市中心城区作为研究对象. 杭州市曾获得联合国人居奖(2001年),同时也是国际花园城市(2002年)、美丽山水城市(2017年)以及首批国家生态园林城市(2017年). 2020年底,杭州市建成区绿地率已达37%,从整体上看具有较好的绿化基础. 但在街道层面,由于中心城区街道建成时间较早,部分街道绿化一般,《2019年杭州市城区绿化工作意见》特别指出要加强道路绿化,保证道路绿量和景观效果. 同时,作为2022年亚运会的举办城市,《杭州市“迎亚运”园林绿化行动计划(2020-2022)》提出构建全市绿荫绿廊,计划在2022年底完成“万里绿道网”的建设任务,意图将街道构建成全民共建共享的运动场所.

本研究以秋石高架、留石高架、五老峰隧道和之江路围合的杭州市中心城区为研究区域,总面积123.79 km2,占杭州市辖区建成面积的20%,包括了上城区、下城区、西湖区、拱墅区和江干区的部分或全部范围. 该区域是杭州市集中成片的城市化区域,也是居民点最为集中的区域,因此可作为一个合适的样本以研究街道环境绿量与居民运动偏好路径的关系.

-

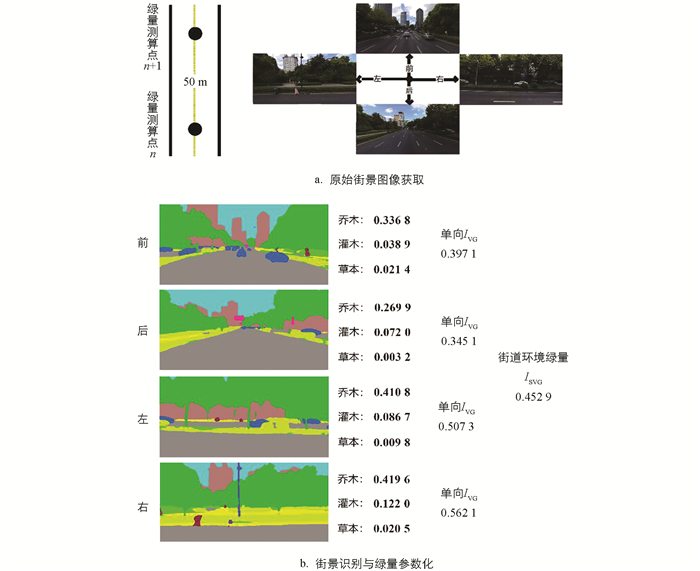

矢量路网数据下载自Open Street Map(OSM),按道路等级划分,研究区域范围内共有快速路、主干道、次干道、支路及其他道路5类. 同时对路网数据进行预处理,合并车道、简化路网,使所有道路均为单线表示,最终获得处理后的道路长度总计959.46 km(图 1). 基于城市街道的有效视距与道路的复杂情况,以往研究通常认为50 m的观察间距可以较为全面地表达道路的绿化情况,因此将测算环境绿量的点位间距设置为50 m[16-17]. 利用ArcGIS软件在每条道路上以50 m的间距取点,共获得20 558个环境绿量测算点(图 2). 批量计算并导出每个测算点的经纬度坐标,以此作为街景图像采集的数据基础.

-

考虑到百度地图的街景覆盖范围相较于腾讯和高德更广,且研究区域范围内的百度街景数据更新截至2020年6月,而腾讯和高德均停止了街景的采集与更新,因此本研究采用百度街景地图作为街景图片的数据源. 图像的采集调用百度API服务接口,根据百度开发文档内容使用Python编写网络爬虫程序以经纬度坐标的方式批量获取街景图片.

依据百度开发文档,调整街景图片采集的参数,设置获取图片的分辨率为1 024×512,图片采集的画幅角度模拟人眼视域范围,将水平视角设置为120°、垂直视角设置为60°以贴近人的主观体验,同时为了准确表示四周环境的整体绿化水平,在每个观测点都以视角0°,90°,180°,270°采集4张图片,分别表示在此点于街道前进方向上“前、后、左、右”4个方位上的视角,完整展现该点的环境绿量[18]. 由于部分点位的街景数据缺失,20 558个测算点中最终有效采集点位为20 341个,获得街景图像81 364张.

-

Keep作为一款使用人数超过3亿人的运动软件记录了大量的运动数据,且涵盖了多种运动类型. Keep软件不仅可以记录用户的运动数据,而且对大量数据进行了整合与可视化,根据每条线路的运动人数进行排名,以列表的形式展现整个城市热门的运动线路. 这个数据对人们进行运动空间与街道环境关系的研究具有重要的参考意义. 使用Python对Keep的跑步数据进行爬取,获得2020年杭州市最多人选择的216条热门运动线路,以此作为居民运动偏好路径. 运动偏好路径的总运动人次为1 581 561次(数据截至2020年12月). 并对爬取的运动数据进行处理,以研究区域为范围清洗冗余数据,整合重合路段部分的数据,手动添加爬取失败的数据,最终得到有效数据:居民运动偏好路径为84条,运动参与人次为430 715次.

1.1. 研究区域

1.2. 数据来源及处理

1.2.1. 路网数据

1.2.2. 街景图片

1.2.3. 运动偏好路径

-

自绿视率概念被提出以来,学界采用的测算植物面积的方式各不相同. 有的采用网格法划分图像,统计植物方格所占全部方格的比例[19];还有的使用Photoshop软件计算绿色像素面积占全像素面积的比值[20]. 然而这两种方法都具有明显缺点,前者效率低下,后者难以将有色叶植物和开花植物纳入计算,而近年来图像识别技术的发展使得这些问题得以解决.

本研究对爬取到的街景图像进行图像识别,遍历其中的代表植物的标签像素,以植物像素与全像素面积之比即可得到环境绿量值. 研究使用计算机视觉工具包GluonCV和基于全卷积神经网络(fully convolutional network,FCN)的DeepLabv3+模型,调用预训练的开源数据集ADE20K,实现对街道环境的图像识别[21]. 以往研究采用的图像识别技术多以高大乔木代言全部绿量而忽视了灌木和草本的存在,因此本研究扩宽了识别的类型,将灌木和草本这些要素同样进行识别分割并生成标签,利用numpy算法遍历乔、灌、草3类标签即可分别得到三者在图像中的占比,数值化展现了人眼观察下的主观环境绿量(图 3). 基于此数值化结果,定义四方位街道环境绿量公式为:

式中:i代表街道平行方向上前后左右四方位的方向,j代表乔木、灌木、草本3个要素,取值为1~3,Pij表示测算点P的i向方位上要素j占图像全像素的比例. 乔、灌、草3类植物要素的4个方位面积之和的平均值即为环境绿量的计算结果.

-

利用爬虫技术爬取到的Keep运动线路涵盖了杭州市行政区划内的多个区县,清理研究区域外的数据,去除运动场馆等非街道场景的数据,最终获得研究区域内街道上的运动数据线路84条,线路上发生的各类运动总人次共计430 715次,其中跑步、骑行以及徒步分别为315 105,33 762,81 848人次.

将爬取到的运动路径数据导入到ArcGIS软件中与路网数据进行叠加,由于爬取的运动路线仅有起始点的经纬度坐标与路径长度,因此在确定路径的具体位置时需要结合Keep软件人工对运动路径的地理空间进行录入. 同时,部分运动路径存在重合路段,需要合并重合部分的运动人次,最终使得偏好路径的属性表中具有经纬度、线路长度、运动总人次、跑步人次、骑行人次和步行人次6个字段的数据. 为了便于同环境绿量数值比较,以空间连接的方法将街道上计算所得的ISVG字段数据添加到环境绿量测算点的属性内.

-

以ArcGIS地理可视化分别展示街道环境绿量与居民运动偏好路径的分布难以展现两者的空间相关性. Anselin提出的双变量空间自相关分析(Bivariate Moran's I),可以有效反映两类变量空间分布的关联与依赖特征[22],其计算公式为:

式中:Ii表示空间单元i的两个变量之间的局部空间关系;zi和zj是空间单元中两个观测值i和j的方差标准化值.

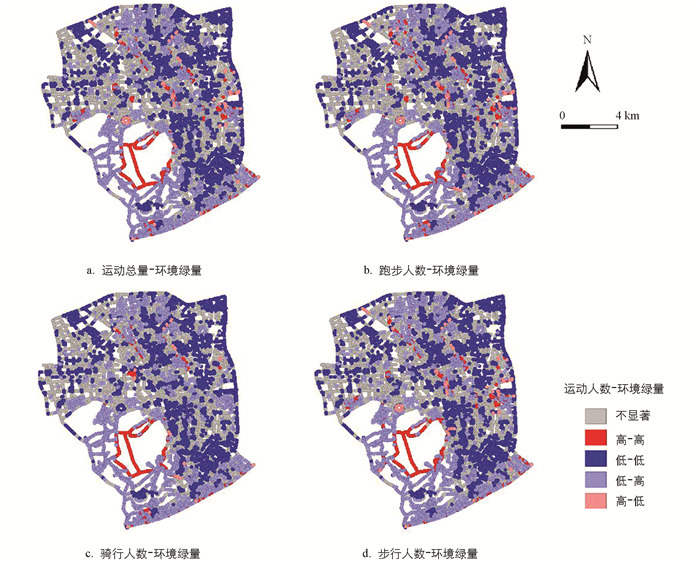

根据计算结果Ii可得出4种聚类模式,高-高型表示高运动人次和高环境绿量的区域,低-低型表示低运动人次和低环境绿量区域,高-低型表示高运动人次和低环境绿量区域,低-高型则表示低运动人次和高环境绿量区域.

2.1. 基于图像识别技术的环境绿量测算

2.2. 运动偏好路径的地理空间处理

2.3. 环境绿量与偏好路径的空间相关性

-

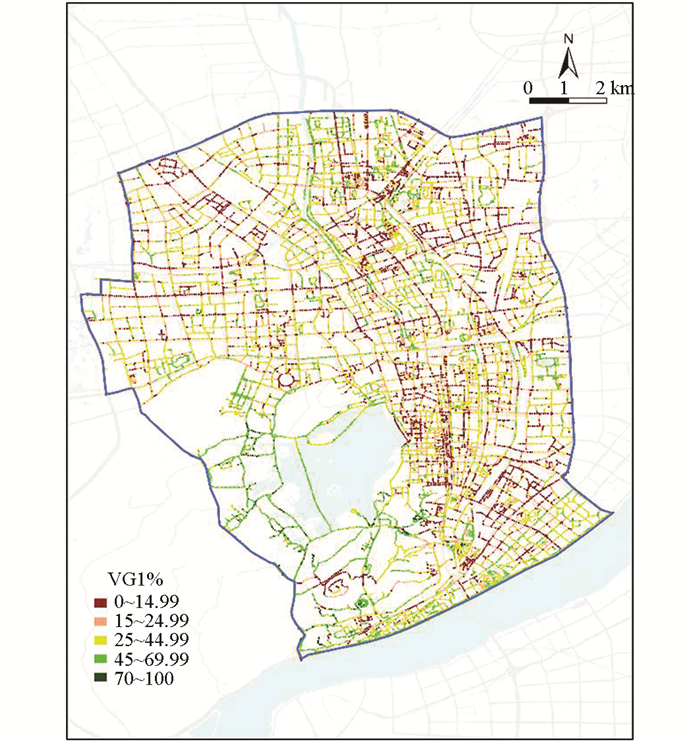

利用ArcGIS的空间连接功能对道路上全部的测算点进行赋值并可视化. 杭州市中心城区的环境绿量差异较大,在部分特殊的如高架隧道、老旧巷道或建设施工等路段几乎没有植物绿化;而位于滨水、山林的部分道路其环境绿量可达90%以上. 以往的研究认为,人们对绿量15%以下的环境感知较差;而对绿量25%以上的环境则能感知周围的绿化较好,日本国土交通省在官方指导中提出25%以上的环境绿量需要得到保证并纳入了城市建设的绿化指标[23]. 根据以往经验并结合研究区域的实际绿量的跨度差异,本研究将道路环境绿量由低到高分为5类,分别为环境绿量低(0.00≤ISVG<0.15);环境绿量较低(0.15≤ISVG<0.25);环境绿量一般(0.25≤ISVG<0.45);环境绿量较高(0.45≤ISVG<0.70);环境绿量高(ISVG≥0.70)(图 4).

杭州中心城区街道环境绿量呈现出由西南向东北逐渐衰减的趋势. 从行政片区上看(这里的行政区均指涉及研究区域内的范围),中心城区总体环境绿量平均为0.283 3,其中最高的是西湖区0.340 5,最低的是下城区0.242 0,地理位置越靠近西南侧的行政区环境绿量也越高;以杭州西湖风景名胜区的范围划分,对比风景区内外的环境绿量,则有较为明显的差距. 风景区内平均环境绿量为0.439 7,而风景区外仅为0.263 8;杭州市区河网密布,研究区域内有钱塘江、运河、余杭塘河、上塘河和东河等多条水系,滨水路段的环境绿量也远高于非临水的街道,分别为0.338 6和0.267 7;从不同等级的道路平均环境绿量来看,道路的等级越高则环境绿量越低. 城市快速路的平均环境绿量为0.117 1,主干路和次干路的环境绿量分别为0.269 5和0.282 8,均略低于中心城区的总体平均值,而其他的街巷道路或支路诸如大学校园内、运动公园内、居住小区内和景区周边的道路等,其环境绿量则较高,达到了0.303 6(图 5).

-

从评价的结果来看,不同街道、同一街道不同路段上的环境绿量均有明显差异,其原因主要是因为受到街道的功能、宽度等自身属性以及街道距离山体、水体、风景区等自然景观要素远近的影响.

城市快速路与城市干道这类街道更多的是交通功能,服务功能则相对更弱. 为了保证良好的车行视线,通常以视线引导性的绿化为主,更高等级的交通干线则采用高架与隧道的形式,因此环境绿量较低. 服务性的道路多为街巷道路与城市支路,与居民的生活关系密切,故更多考虑了居民的日常活动,环境绿量较高. 作为对比,如文一路隧道—德胜快速路全路段平均环境绿量仅为0.083 9,而处于居民区的街巷直大方伯(街巷名)的平均环境绿量则达到了0.380 0.

街道的宽度同样影响环境绿量的水平和绿化质量,比如采取同样的板带式结构与植物栽植方式的街道,如果路幅宽度不同,视野的开敞度也不同,那么人眼对其环境绿量的感知就会受到很大的影响. 因此环境绿量不仅反映街道的绿化水平,同样也反映了街道的人本性,即尺度是否宜人. 同样位于西湖风景名胜区,万塘路与玉泉路都有着良好的绿化质量,但其道路宽度差异较大,故取两条道路上绿化质量相近的点位比较,人眼感知的环境绿量差距较大,万塘路上的测算点环境绿量为0.312 7,玉泉路为0.808 1.

街道所处的地理位置不同其环境绿量亦有较大区别,整体上看研究区域内街道环境绿量呈现西南向东北逐渐衰减的趋势,其分布也与城市的山水布局走势一致,西南方位的西湖群山有数十座山峰,天然的山林加上绿化营造使得道路的环境绿量相对更高. 三台山路、八盘岭路、葛岭路和玉皇山路等都有极高的环境绿量,这些道路的环境绿量平均值为0.543 6. 西湖风景区范围内的街道绿化质量高,古树名木众多,行道树树龄也较大,多为茂密的遮阴树种如法国梧桐、香樟等,因此西湖风景区内的环境绿量较之风景区外更高. 杭州市城区河道众多,近年来因“五水共治”以及“美丽河道”项目修建了大量滨水绿道,使得这些河道的环境质量显著提升,因此滨水道路的环境绿量也比非临水道路更高.

服务性的道路、尺度宜人的街道、山径水滨的绿道系统,这些道路的服务对象多为城市居民,从人本视角出发进行绿化建设,使得这些街道具有了更高的环境绿量,而高环境绿量的街道也影响着城市居民的道路偏好.

-

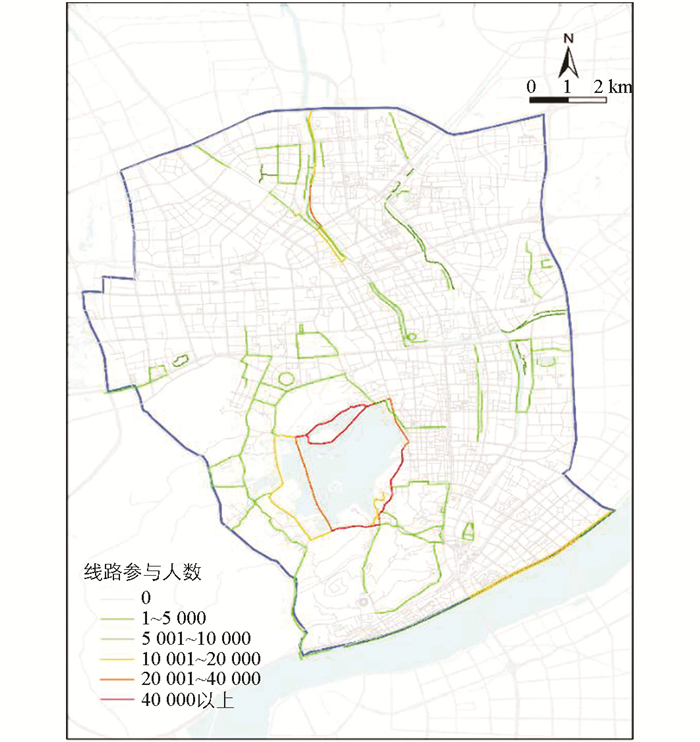

对84条运动偏好路径赋值到ArcGIS对应的街道上进行可视化分析,爬取到的全部KEPP运动线路虽都为居民日常运动的偏好线路,但其热门程度相差较大,运动路线的参与人次从142次(“文澜府南热水河步道”)到79 124次(“白堤”)不等. 为了对照方便,与环境绿量同样,根据参与人次由低到高将运动偏好路径进行5级分级(图 6). 从运动偏好路径分布可以看出,居民的运动行为多集中分布在中心城区的西南方与河道两侧,其中以西湖风景区内的分布最多,这与环境绿量的分布特征类似.

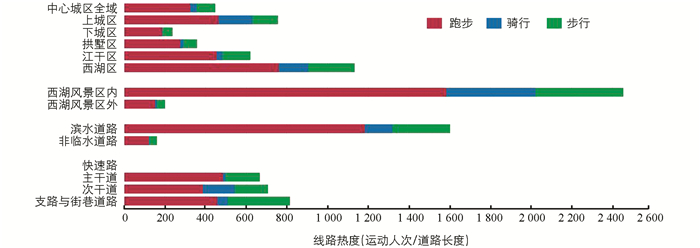

将每公里的运动参与人次记为热度值,使得不同道路长度之间有可比较性,以具体研究不同区域间是否存在运动参与人次的差异. 结果表明(图 7),不同区域间的运动参与人次显著不同,城市居民运动偏好的场景分布呈现出西湖风景区内高于风景区外、滨水街道高于非临水街道、街巷道路高于主干道的分布特征,这些运动发生的场景与环境绿量的分布特征相似,但不同行政区之间的对比则于环境绿量的分布有所差异,这与道路总长度差异较大有关.

为了实证居民运动偏好路径与街道环境绿量的关系,将运动总量数据、跑步数据、骑行数据和步行数据4组数据分开研究,以全面展现不同运动与环境绿量的空间相关性(表 1). 基于GeoDa软件,采用queen contiguity空间矩阵,测度4组运动数据与环境绿量之间的空间相关指数Moran's I,生成了4种聚类关系(图 8).

不显著类型是最多的一种空间关系类型,在4个聚类图中都有12 810个点位,主要原因是这些位置并没有运动数据的记录. 高-高类型(高运动人次和高环境绿量)与低-低类型(低运动人次和低环境绿量)代表运动人次与环境绿量的正相关,反映了居民的运动偏好,高绿量的街道更容易被选择成为运动线路,环境绿量低的街道更少在运动的过程中被选择. 高-高类型多分布在西湖与其他河道水域的周围;低-低类型也是除不显著型之外分布最多的类型,主要分布在研究区域的东北方. 这与环境绿量的空间分布一致,这两个值可以明显地展现城市街道环境绿量的分布差异带来居民对于运动线路选择的差异. 低-高类型(低运动人次和高环境绿量)展现的是具有高环境绿量的街道而运动人次较少的位置,这部分点位多分布在西南侧,如玉皇山路和虎跑路,这些路大多位于西湖周围的群山中,距离居民区过远,因而也难以成为居民日常运动的偏好街道. 高-低类型(高运动人次和低环境绿量)则表示在低环境绿量的街道而运动人次高的地点,这种类型是最少的,在总共的20 558个点位中只占有0.5%以下,其中骑行这类运动的参与者对于低环境绿量的街道更为排斥,只有39个点位属于高-低型.

总体而言,对于跑步、骑行以及步行等城市街道承载的运动行为,城市居民对路径的选择展现了对于环境绿量的偏好. 杭州市中心城区建成较早,部分街道的环境绿量不高,这些街道虽然地处居民区,人口稠密,但并没有成为城市居民运动的偏好路径,相反,在西湖风景区周边以及一些城市河道两侧,这些环境品质高的道路则受到了更多青睐.

3.1. 街道环境绿量评价结果

3.2. 环境绿量影响因素分析

3.3. 运动偏好路径与环境绿量的关系

-

城市绿地扮演着“城市之肺”的角色,过去很长时间内的绿地规划过分地强调绿地的结构与布局,通常以大尺度、大格局来研究绿地之于城市的重要性[24-25]. 但作为城市绿地的使用者——城市居民而言,其真正需求得不到满足,绿地建设着重提高绿地面积而较少考虑人群健康层面的价值,因此自2016年以来我国开展了全国范围的健康城市建设工作,城市绿地更多地肩负起促进公共健康的任务[26-27]. 但长期以来城市街道绿地环境的建设存在评价指标和评价方法落后的问题,绿地指标依旧围绕传统的绿地率、绿化覆盖率和人均绿地面积等非人视角的维度展开,诸多因素阻碍着目前健康城市的推进发展[28]. 尽管有学者开始以绿视率作为环境绿量的研究指标,但只是作为一种从人出发的指标方法,并未回归到人本身,难以称之为人本尺度的研究.

本研究采用百度街景地图数据作为数据源,利用图像识别技术计算街道环境绿量,将其与Keep运动数据作为研究对象. 分别以行政区划、道路等级、距离景区与水体的远近等多个方面研究了两者在地理空间的分布特点,并以两者的相关性聚类图检验街道环境绿量与居民运动偏好路径的空间相关性.

1) 杭州市中心城区的街道环境绿量空间分布差异较大. 环境绿量的分布差异与中心城区的山水基底紧密相关,高环境绿量的街道在西湖风景区内、城市河道两侧,这些区域由于本身具备良好的环境品质,同时又是杭州市街道美化的重点区域. 在研究区域的东侧、东北侧,街道的环境绿量水平较低,这些街道远离城市自然的山水网络,建设年代久,这将是目前街道环境需要整治的重点区域.

2) 城市居民在街道上的各种线性运动的路径选择偏好于环境绿量高的街道. 高环境绿量的街道对居民运动路线的选择具有吸引力,但还受限于其所在的位置对于居民区的可达性. 低环境绿量的街道难以吸引居民到此进行各类运动. 因此街道空间的绿化品质对于居民的日常运动具有重要作用,若要建设健康城市,则必须提升街道环境绿量.

本研究探求了居民运动偏好路径与街道环境绿量的关系,对于指导构建更高品质的城市街道空间以支撑城市居民的日常运动行为具有重要的启示意义. 在运动过程中,选择偏好的路径是一种有意识地选择舒适的运动场景的行为,也是一种无意识的、对城市街道绿地宜人性的评判,这种街道与人的互动关系既能反映出哪些街道让人可以舒适运动而哪些街道则被人排斥.

本研究从互联网街景地图与运动数据入手探讨街道环境绿量对于运动偏好的影响,以客观的运动数据代替了传统主观的问卷调查形式,以一种新的思路侧面展现居民对于街道绿化品质的评价. 同时,在部分研究方法上仍有优化之处,例如百度地图中的街景地图是采用车辆架设摄影机的方式拍摄道路图像,这与行人的视角并不一致. Keep的运动数据只能采集相对热门的运动线路,对于运动人数较少的道路并无记录,因此存在部分道路没有运动数据的情况. 对于未来的研究,仍可以进一步探索街道环境绿量的改变是否影响到参与运动的积极性即环境绿量的提高能否吸引更多的人运动,周围环境绿量差异大的两个居住社区其居民是否表现出不同的身心健康状态等.

下载:

下载: