-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

全文HTML

-

由于身体健康水平的下降以及心理和社会功能的退化,老年期成了负性情绪的一个重要的易感时期. 研究表明,抑郁、孤独和焦虑是老年人主要的情绪问题. 一项关于中国老年人抑郁情绪检出率的元分析发现,老年人抑郁情绪的检出率为22.8%[1]. 焦虑情绪在老年群体中也有较高的发生率,约为12.15%[2]. 此外,由于社会功能的衰退,孤独感也是老年人的主要情绪困扰,高达1/3的老年人经历过不同程度的孤独[3]. 大量研究表明,这些负性情绪是老年人晚年幸福生活的严重威胁,不仅降低了老年人的生活质量和主观幸福感,还提高了老年人罹患认知障碍的风险,甚至还会加速老年人的死亡[4-7].

尽管以往研究揭示了老年人负性情绪的特征及其对老年人广泛心理结构的效应,但以下两点尚未得到研究者的充分关注. 一是老年人不同类型负性情绪是独立发展还是相互影响的,是否表现出联合发展的趋势?有研究显示,抑郁、孤独和焦虑是独立但相互依赖的,可能会随着时间的推移表现出相似的发展趋势[8-10]. 然而,大多数研究只探索了老年人抑郁、孤独和焦虑的独立发展轨迹[10-11],对这3种负性情绪的联合发展轨迹研究较少.

二是还没有对老年人3种负性情绪联合发展轨迹与心理资源关系的研究. 成功老龄化的心理社会取向认为,心理资源为老年人成功老龄化提供了重要的支持[12-13]. 但根据情绪的扩展建构理论[14],具有较多负性情绪的老年人可能会持有更少的心理资源,不利于其身心健康. 然而,在理论上,多种情绪联合发展对个体的心理效应与单一情绪的效应可能存在差异. 因此,3种负性情绪联合发展轨迹与老年人心理资源的关系需要进一步探讨.

-

负性情绪是指各种不愉快的心理状态体验,在老年人中常表现为抑郁情绪、焦虑情绪和孤独感. 其中,抑郁情绪是一种以心情低落、悲伤、兴趣减退等为代表的情绪障碍[15];焦虑情绪以生理上的过度唤醒为特征,表现为持续性的紧张、恐惧和不安[16];而孤独感则是指个体因所期待的社会关系没有得到满足而感到被外界隔绝、排斥的苦闷心情[17]. 这3种情绪问题虽然表现不同,却具有显著的相关性和相似的发展趋势. 基于变量中心视角的研究表明,抑郁、孤独和焦虑在老年人群体中存在高度共现性,即这几种负性情绪常常相伴发生[8-9, 18-19]. 一些个体中心视角的研究分别探讨了老年人3种负性情绪独立发展轨迹的群体异质性,结果表明大部分老年人在这3种情绪上水平较低且保持稳定,少数老年人表现为稳定的较高水平或者较高水平伴随下降的趋势,还有一些老年人报告出较低的水平但有一定的上升趋势[11, 20-21]. 可见,3种负性情绪在老年人群中的独立发展轨迹表现出了一定的相似性.

虽然目前还没有采用建模的方法去探讨老年人3种负性情绪联合发展轨迹的研究,但关于其他群体多种负性情绪联合发展轨迹的研究较多. 在青少年群体中,抑郁和焦虑联合发展轨迹可以划分出两种潜类别,即稳定的低抑郁低焦虑和稳定的高抑郁高焦虑[22],说明不同的负性情绪在青少年中的发展很可能会表现出共同的趋势. 由于情绪问题具有高度的斜率相关性[23],其中一种负性情绪增长的个体,另一种负性情绪同时增长的风险也更高. 此外,抑郁、焦虑和孤独具有较多共同的风险性因素和保护性因素[23-24],当人们受到这些共同因素的影响时,这3种负性情绪可能会同时上升或下降. 老年人3种负性情绪的联合发展轨迹虽然是一个探索性的问题,无法提出确定轨迹的假设,但结合相关研究结果,完全可以假设老年人抑郁、孤独和焦虑很可能会出现一致性的发展轨迹.

-

成功老龄化的心理社会取向强调了个体的心理资源在老化过程中的重要作用. 心理资源是指个体内在的积极心理特质,包括了多种积极心理要素,有利于老年个体采取保护性措施来应对老年期丧失(如健康状况恶化)的消极影响[12]. 根据Bowling等[13]的观点,成功老龄化的心理资源结构主要包括积极的自我价值、对生活的控制感、乐观的生活态度以及目标和实现目标的动力. 因此,自尊、控制感、希望感和老化态度这几个变量可能是老年人心理资源的核心要素. 其中,自尊代表了个体对自我价值的肯定[25];控制感反应了个体能够掌控自己生活的信念[26];希望感指个体追求目标的认知过程,包括朝着目标前进的动力和实现目标的途径[27];老化态度则反应了个体对自己晚年生活的体验和评价[28]. 这些积极的心理资源变量有助于老年个体在身体功能衰减的情况下实现成功老龄化,提高晚年生活质量[12-13].

然而,负性情绪可能会对老年人的心理资源产生消极的影响. 根据情绪的扩展建构理论[14],负性情绪会窄化个体的注意范围,降低认知灵活性,限制人们的思维. 因此,长期的负性情绪体验可能会危害到老年人的积极心理资源. 研究表明,抑郁、焦虑和孤独与老年人的自尊、控制感、希望感和积极的老化态度均具有显著的负相关关系[29-31]. 但目前还没有研究直接探讨老年人抑郁、孤独和焦虑的发展轨迹与心理资源变量的关系. 以往有研究关注了抑郁的发展轨迹与老年人生活满意度的关系[32],也有研究关注了青少年孤独感的发展轨迹与自尊的关系[33-34]. 相关研究的结果也表明,负性情绪的消极发展轨迹(即增加或高水平稳定轨迹)与消极的生活态度和较低的自尊有关. 相反,积极的发展轨迹(即减少和低水平稳定轨迹)会产生更积极的生活态度和高水平自尊. 基于此,老年人3种负性情绪的联合发展轨迹很可能也会导致不同水平的心理资源,即消极的发展轨迹可能与较差的积极心理资源结果相关,而积极的发展轨迹可能会产生更有利的结果.

综上,本研究基于个体中心的研究视角,通过3次追踪调查,使用平行过程潜类别增长模型的分析方法(PP-LCGM),探索老年人抑郁、孤独和焦虑的联合发展轨迹及与老年人心理资源的关系. 旨在从纵向发展的角度揭示抑郁、孤独和焦虑情绪联合发展的群体异质性;同时通过探讨不同负性情绪联合发展轨迹与老年人心理资源的关系,为老年人健康老龄化提供更多的理论参考.

1.1. 老年人负性情绪及其发展轨迹

1.2. 老年人负性情绪与心理资源的关系

-

采用纵向追踪设计,采取简单随机抽样和滚雪球抽样相结合的方法,选取西安市6个社区和北京市3个社区的1 220名55岁以上老年人为研究对象. 从2018年4月开始对被试进行第1次施测,之后每隔6个月进行1次追踪测查,共追踪3次. 最终获得3次都参与的有效老年被试406人(流失率为66.72%),平均年龄66.57岁(标准差SD=6.73). 其中,55~59岁18人,60~69岁276人,70~79岁87人,80岁以上25人;男性132人,女性274人(表 1). 流失被试与有效被试在年龄(p=0.92)、性别(p=0.57)、受教育水平(p=0.50)上的差异均无统计学意义,这表明本研究中被试流失是随机的.

-

从流调中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D)[35]中选取5个因素载荷最高、对抑郁概念代表性最强的项目(“我感到消沉” “我觉得做每件事都费力” “我感到悲伤难过” “我提不起劲来做事” “我生活愉快”)来测量被试的抑郁情绪. 采用4点计分,0代表很少或根本没有,3代表大多数时间,平均分越高表明抑郁情绪水平越高. 为了验证这5个项目的效度,我们使用另一批由1 614名青少年组成的样本的CES-D数据来验证5个项目与原始量表的13个项目之间的相关性. 结果表明这5个项目与完整量表13个项目之间显著正相关(r=0.93,p<0.001),具有较好的相容效度. 此外,不同群体样本获得的效度具有跨群体的稳定性[36]. 以往使用这5个项目测量老年人抑郁的研究表明,这些项目具有良好的信度和效度,可以有效地反映被试的抑郁水平[36]. 在本研究中,T1,T2,T3这3个时间点5个项目的Cronbach's α系数分别为0.780,0.816,0.807.

-

从加州大学洛杉矶分校孤独量表(University of California at Los Angeles-Loneliness Scale,UCLA-LS)[37]中选取4个因素载荷最高的项目(“我常感到没有人很了解我” “我常感到人们围着我但并不关心我” “我常感到与周围人的关系和谐” “我常感到当我愿意时我就能找到伙伴”)来测量被试的孤独感. 量表采用4点计分,1代表从不,4代表一直,量表均分越高表明感受到孤独的程度越高. 同样使用另一批1 614名青少年样本来验证4个项目与完整量表之间的相关性,结果表明这4个项目与完整量表之间显著正相关(r=0.81,p<0001),具有较好的相容效度. 以往使用这4个项目测量老年人孤独感的研究表明,这些项目具有良好的信度和效度,可以有效地反映被试的孤独水平[37]. 本研究在T1,T2,T3这3个时间点被试孤独感测量的Cronbach's α系数分别为0.540,0.594,0.610.

-

选用Zung[38]于1971年编制的焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)中因子载荷最高的5个项目(“我觉得比平时容易紧张和着急” “我无缘无故地感到害怕” “我容易心里烦乱或觉得惊恐” “我因为一阵阵头晕而苦恼” “我呼气吸气都感到很容易”)来测量被试的焦虑情绪. 采用4点计分,1代表没有或很少时间,4代表绝大部分或全部时间,量表均分越高表明焦虑水平越高. 在Dang等[36]的研究中,这5个焦虑项目与抑郁、孤独共14个项目进行混合,随后向7位评分者(心理学专业研究生)解释了焦虑的定义,并要求他们从中选出代表焦虑的项目. 结果表明这5个项目的正确率在4~7之间(超过评价者的一半),说明这5个项目具有足够的内容效度和判别效度,可以有效地反映被试的焦虑情绪水平. 在本研究中,T1,T2,T3这3个时间点焦虑情绪测量项目的Cronbach's α系数分别为0.711,0.672,0.671.

-

采用Laidlaw等[39]编制的简版老化态度问卷,共12个项目,包括心理社会丧失、心理获得、身体变化3个维度. 由于这3个维度意义不同,在本研究中分别使用3个维度来进行分析. 采用5点计分法,1代表非常不同意,5代表非常同意. 心理获得和身体变化得分越高,表示对这两个方面的态度越积极,而心理社会丧失维度得分越低,表示心理社会丧失越少,对该维度的态度越积极. 本研究在T3时间点测量了被试的老化态度,3个维度的Cronbach's α系数分别为0.711,0.696,0.619.

-

采用Rosenberg[40]编制,汪向东等[41]修订的自尊量表中文版来测量被试的自尊水平. 该量表共10个项目,4点计分,1代表很不符合,4代表很符合. 平均分越高,表明个体的自尊水平越高. 本研究在T3时间点测量了被试自尊水平,Cronbach's α系数为0.789.

-

采用Snyder等[27]编制的希望感量表,共12个项目,其中4个项目测量路径思维,4个项目测量动力思维,而另外4个项目为无关题目,不计入总分. 各条目采用4点计分,1代表完全错误,4代表完全正确. 被试所得平均分越高,希望感水平越高. 本研究在T3时间点测量了被试的希望感水平,Cronbach's α系数为0.789.

-

采用Pearlin等[42]所编制的控制感量表来测量老年人的控制感,共7个项目(如“我未来的命运主要取决于自己”等). 该量表在测量成人的控制感中被广泛使用,并且具有良好的信度与效度. 采用4点计分,1代表非常不同意,4代表非常同意,得分越高表示个体的控制感水平越高. 本研究在T3时间点测量了被试控制感水平,Cronbach's α系数为0.752.

-

使用SPSS 26.0对数据进行整理及初步分析. 首先对研究变量进行描述统计,初步分析抑郁、孤独和焦虑的发展趋势及其与心理资源变量的相关性;其次运用Mplus 7.0对3种负性情绪建立平行过程的潜类别增长模型,分析老年人抑郁、孤独和焦虑的联合发展轨迹;最后在Mplus 7.0中采用BCH辅助功能[43]分析潜在类别与心理资源指标的关系.

2.1. 研究被试

2.2. 研究工具

2.2.1. 抑郁情绪

2.2.2. 孤独感

2.2.3. 焦虑情绪

2.2.4. 老化态度

2.2.5. 自尊

2.2.6. 希望感

2.2.7. 控制感

2.3. 数据分析

-

由表 2可知,3次测量的抑郁、孤独和焦虑之间均显著正相关. 3次测量的抑郁均与老化态度的身体变化和心理丧失维度以及自尊、控制感显著相关,但与心理获得相关不明显,T2时间点的抑郁也与希望感相关不明显;3次测量的孤独均与老化态度的心理丧失维度以及自尊和控制感显著相关,但T1时间点的孤独感与心理获得相关不明显,T2时间点的孤独与身体变化、心理获得和希望感相关不明显;3次测量的焦虑均与老化态度的身体变化、心理丧失维度以及自尊和控制感变量显著相关,但3次时间点的焦虑均与老化态度的心理获得维度相关不明显,T1和T2时间点的焦虑与希望感相关不明显.

-

根据模型拟合情况来考察老年人3种负性情绪是否具有异质性的潜类别,抽取1~6个潜在类别模型进行比较(表 3). 模型拟合指标及标准如下:①艾凯克信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)值均是越小代表模型拟合度越好;②信息熵(Entropy)介于0~1之间,反映了潜在类别分类的精准性,Entropy值大于0.7表示模型拟合良好,Entropy值越高则分类越精确;③ Lo-Mendell-Rubin似然比检验(LMR-LRT)和基于Bootstrap方法的似然比检验(BLRT)的结果均达显著水平(p<0.05)时,表示接受K组分类而拒绝K-1组分类;④每个亚群组的比例不低于3%.

表 3显示了不同类别数的潜类别增长模型的拟合情况. 由于6分类模型包含1个比例低于3%的亚群组,首先排除6分类模型. 随着轨迹数目的增加,AIC和BIC值逐渐减小. 所有模型的信息熵值均大于0.7,表明模型均具有良好的分类准确度. LMR-LRT结果表明,仅2分类和4分类的LMR-LRT值显著,BLRT值也说明了增加分类的必要性. 因此,综合考虑,确定4分类的潜类别增长模型为老年人抑郁、孤独、焦虑联合发展轨迹的最优拟合模型.

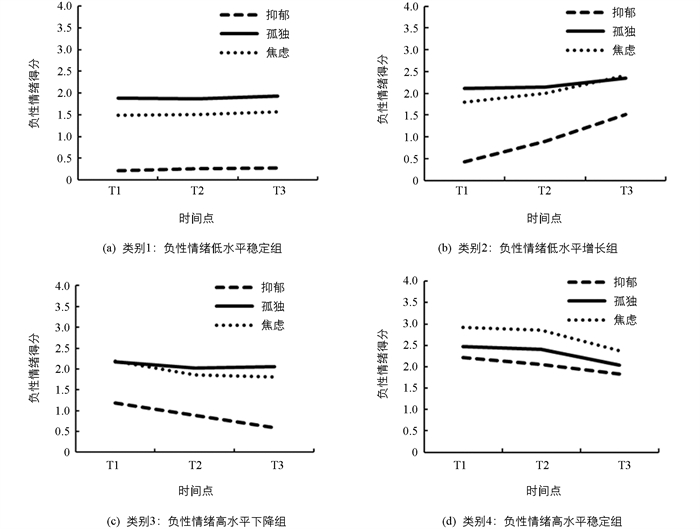

由表 4和图 1可知,类别1老年人(61.33%)的抑郁、孤独、焦虑初始水平最低,除焦虑有缓慢增长趋势外,其他两种负性情绪保持稳定,将该组命名为“负性情绪低水平稳定组”. 类别2老年人(17.49%)的抑郁、孤独、焦虑的初始水平偏低,后期呈现增长趋势,将其命名为“负性情绪低水平增长组”. 类别3(17.73%)的老年人抑郁、孤独、焦虑初始水平偏高,但随后呈下降趋势,将其命名为“负性情绪高水平下降组”. 类别4(3.45%)的老年人抑郁、孤独、焦虑的初始水平偏高,除焦虑降低外,抑郁和孤独都保持稳定,将其命名为“负性情绪高水平稳定组”.

-

在Mplus中通过BCH辅助功能检查不同潜在类别老年人心理资源指标的差异,结果见表 5. 由表 5可知,在自尊变量上,负性情绪低水平稳定组得分显著高于其他3组,负性情绪高水平下降组次之,但显著高于其他两组;希望感变量上,负性情绪低水平稳定组与负性情绪高水平下降组的得分差异无统计学意义,但显著高于其他两组;控制感变量上,负性情绪低水平稳定组与负性情绪高水平下降组的得分差异无统计学意义,但均显著高于其他两组;在老化态度上,心理获得在4组间差异均无统计学意义,但在身体变化和心理丧失上,负性情绪低水平稳定组分别显著高于和低于其他3组. 可见,总体而言,负性情绪低水平稳定组的心理资源水平最优,其次是负性情绪高水平下降组,负性情绪低水平增长组和负性情绪高水平稳定组的心理资源水平较低.

3.1. 描述统计和相关分析

3.2. 老年人抑郁、孤独和焦虑联合发展的潜类别增长分析

3.3. 不同负性情绪发展轨迹类别对老年人心理资源的影响

-

老年阶段是负性情绪水平上升和持续的一个脆弱时期,不同类型的负性情绪经常同时出现. 本研究采用纵向设计结合个体为中心的研究方法,探讨了老年人抑郁、孤独和焦虑的联合发展轨迹,以及确定的发展轨迹与心理资源的关系. 结果揭示了老年人的抑郁、孤独和焦虑的4种联合发展轨迹,且不同潜在类别的老年人在心理资源方面存在差异.

-

首先,研究结果确定了老年人抑郁、孤独和焦虑的4种不同的联合发展轨迹,揭示了这3种负性情绪在老年阶段联合发展的异质性. 大部分老年人属于负性情绪低水平稳定组,该组的特点是3种负性情绪的初始水平最低,抑郁和孤独情绪保持稳定但焦虑情绪呈现缓慢上升的趋势. 这说明对于大部分老年人来说,老年期的负性情绪总体上是低水平且稳定的,但由于生活中难免存在一些外界威胁,而老年人应对外界威胁的能力可能会随着年龄的增长有所下降,因而可能更容易引起威胁的应激反应,即焦虑情绪水平的增长[44]. 与负性情绪低水平稳定组相比,负性情绪低水平增长组的老年人3种负性情绪都呈现较低水平但缓慢上升的趋势. 这可能是因为老年阶段有较多的消极变化,有些老年人逐渐受到了这些消极变化的影响,可能会产生多种负性情绪[10]. 此外,负性情绪初始水平较高的老年人在发展趋势上也分为两个群组,即负性情绪高水平稳定组(3种情绪水平高,只有焦虑呈下降趋势)和负性情绪高水平下降组(3种情绪水平较高但呈现下降趋势). 老年期是丧失的阶段,有些老年人难以适应老年期生理、心理和社会关系的变化,不能有效应对这一时期的压力,他们的抑郁和孤独水平很可能会居高不下;但当老年人逐渐适应了老年期的变化,或者得到了来自亲友和社会的支持,提高了适应能力,他们的负性情绪可能就会得到缓解.

这些结果表明,随着时间的推移,这3种负性情绪在发展趋势上表现出一定程度的相似性,支持孤独、抑郁和焦虑独立且高度相互依赖的观点[23]. 从联合发展轨迹的结果还可以看出,3种情绪中,抑郁和孤独在4个群组的初始水平和变化趋势均一致,而焦虑情绪在负性情绪低水平稳定组与负性情绪高水平稳定组中与抑郁和孤独的变化相反,说明在这3种情绪的关系中,抑郁和孤独的共生性更强. 这可能是因为,焦虑情绪是一种生理唤起的表现,而抑郁情绪与积极感觉(如快乐和兴趣)的减少相关,孤独感作为一种被孤立的消极感受,也与积极情绪的减少而不是生理唤醒的增加更密切相关[45-46]. 因此,孤独和抑郁有更多相似的特征,两者之间的关联更强.

-

本研究还发现,不同联合发展轨迹亚组的老年人在心理资源水平上存在显著差异. 与其他3组相比,负性情绪低水平稳定组的老年人表现出最佳的、积极的心理资源水平,代表了一种最佳的负性情绪共同发展模式;负性情绪高水平下降组老年人的心理资源水平比负性情绪低水平稳定组差,但优于其他两组. 这一结果证实了情绪的扩展建构理论[14],根据该理论,负性情绪窄化了个体的知—行指令系统,对个体心理资源构建的过程产生了消极的作用,且这种影响具有时间上的累积性. 本研究结果验证了扩展建构理论的假设,说明高水平或者逐渐上升的负性情绪消耗了老年人的心理资源,但负性情绪降低后,这种消极影响也会随之降低,心理资源状况也会有所恢复. 以往研究大多关注了负性情绪发展变化对青少年心理资源变量的影响[33-34],本研究的结果表明,负性情绪的增长不仅会影响青少年的心理资源,也会影响到老年人的心理资源.

-

本研究通过探讨老年期抑郁、孤独和焦虑3种负性情绪的联合发展轨迹,有助于从发展的视角深入理解多种负性情绪之间的关联及其发展变化的群体异质性,丰富了情绪研究的相关理论. 同时,本研究揭示了不同负性情绪联合发展轨迹与老年人心理资源变量的关系,可针对相关轨迹的独特特征制定更精细的干预方案以提高老年人的心理资源水平,促进健康老龄化.

本研究仍存在一些局限. 老年人心理资源变量仅在T3时间点进行测量,没有评估这些变量之前的水平,无法观察心理资源的发展变化以及与负性情绪发展变化的关联,限制了对两者之间因果关系的探讨. 未来的研究可在多个时间点评估心理资源水平,以进行更严格的纵向关联分析,从而揭示变量之间的因果关系.

4.1. 老年人负性情绪的联合发展轨迹

4.2. 老年人负性情绪的联合发展与心理资源的关系

4.3. 研究意义和局限

-

通过平行过程潜类别增长分析,揭示了老年人抑郁、孤独和焦虑情绪的4种联合发展轨迹(负性情绪低水平稳定组、负性情绪低水平增长组、负性情绪高水平下降组、负性情绪高水平稳定组). 4种联合发展轨迹亚组的老年人在心理资源水平上具有差异,负性情绪低水平稳定组的老年人心理资源状况最佳,负性情绪高水平下降组次之.

下载:

下载: