-

纵观城市发展历史,战争曾导致一些城市遭受大规模破坏,从而衰退甚至消亡,但也有一些城市因为战争带来的政治、经济、文化等效应,获得空前绝后的发展机遇。地处内陆腹地的重庆市,是在战争中获得发展的典型案例。重庆市,位于长江与嘉陵江交汇处,自古就是商旅重镇、兵家必争之地[1]。1937年11月,国民政府迁都重庆,大量机关、企业、高校内迁,城市人口激增、空间快速扩张,促进城市经济、社会、文化方面跨越式发展,重庆逐渐成为中国抗战时期大后方的政治、军事、经济、文化中心。高等院校内迁是中国教育史中灾难深重但又光辉难忘的一个篇章,重庆私立南渝中学(今南开中学)创立人张伯苓曾声明“被炸者为南开之物质,而南开之精神将因此而益奋励”,时任华中大学校长韦卓明正言,“我们的抵抗是坚韧的,而且我们深信最后的胜利必属于我们”,体现了高校师生在面对侵略时不畏苦难、奋起抗争的民族气节以及追求真知的崇高理想。重庆是抗战时期内迁高校的重要集聚地,迁渝高校数量占据了内迁高校总数的1/2以上,形成了重庆沙坪坝、北碚夏坝、江津白沙坝三个内迁高校集聚区,与成都华西坝并称为抗战时期大后方“文化四坝”,促使重庆成为抗战时期全国的文化教育中心,延续了中华民族高等教育事业的血脉,推动了城市文化教育事业的发展。

本文所涉及高等院校的概念依据1928年国民政府颁布的《大学规程》和《大学组织法》所界定,分为三类:大学、独立学院和专科院校[2],包含国民政府教育部1936年公布其管辖的108所正规高等院校[3],以及国民政府教育部管辖之外党政军属和地方非正规高等院校。“迁渝高校”即“内迁重庆的高等院校”,空间范围是指现在重庆市所辖行政区范围(26个区、8个县、4个自治县),研究对象是1937—1945年从外地迁入重庆并在重庆办学的高等院校,不包含战时在渝新建的高校(非重建)或迁渝后又迁至其他地区的高校。目前对于抗战时期迁渝高校的研究主要分为三类:第一类侧重于对抗战教育史的研究,如薛新力的《抗战时期的重庆教育》[4]、常云平的《试论抗战期间内迁重庆的高等院校》[5]系统介绍了抗战时期重庆内迁高校的数量、来源、办学历程和方式。张成明、张国镛的《抗战时期迁渝高等院校的考证》[6]对抗战时期内迁重庆的高等院校数量进行了全面的统计。第二类是研究内迁高校办学的个性特征,如王燕在《抗战时期国立中央大学在渝办学研究》一文中,梳理了国立中央大学内迁的背景与经过,并描述了国立中央大学在渝办学理念、学科发展及师生生活[7]。第三类着重研究内迁高校在渝的物质空间建设,如冯棣等在《抗战时期迁渝高校建设策略与建筑特点研究》[8]一文中描述了高校内迁的经过,归纳出地方性、时代性、备战性等高校建筑特征。本文以“迁渝高校”为研究对象,考据其数量,梳理其内迁历程,从城市史的视角研究迁渝高校的总体布局特征及其形成机制,为中国抗战文化遗产的保护传承提供价值发掘指引。

全文HTML

-

日本自明治维新起就充分认识到教育对国家发展的重要性,在制定侵略中国的计划时,把对中国高等教育的破坏放在首要位置[9]。根据国民政府1939年4月编写的《抗战以来公私立专科以上学校财产损失统计表》,至1939年4月,我国108所高校中有92所遭到不同程度的破坏,10所高校全部被毁[10]。随着战局的不断恶化,国民政府教育部于1937年8月19日签发《战区内学校处置办法》,其中第二条第三点规定:“于战事发生或迫近时,量予迁移。”[11]在此影响下,百余所高校陆续在抗战期间向内陆迁移。

-

1936年国民政府教育部《全国公私立大学、独立学院、专科学校一览表》中统计高等院校的数量为108所,这些高校位于经济较为发达的华北和东南沿海地区,其中上海、北平、天津、广州、南京等城市的高校数量占全国总数的67.7%,学生数量约占总数80%以上,全国高校资源区域分布不合理的现象十分显著[12]。抗战以前西部地区高校资源匮乏,当时重庆仅有3所高校:重庆大学、乡村建设学院和西南美术专科学校。

-

抗战时期的内迁高校主要集中在4个地区:一是以重庆、成都、昆明为中心的西南地区;二是以广西、湘西、湘南、粤西、粤北为中心的中南地区;三是以赣中、赣南、浙南、浙西、闽中、闽西等为中心的华东南丘陵地区;四是以陕南、关中、陇东为中心的西北地区[13]。最为集中的地区主要是重庆和成都等地[14],作为战时陪都,重庆市接收内迁高校数量占迁川高校数量的比例最高[5]。

侯德础在《抗日战争时期中国高校内迁史略》中确定32所高校迁渝[15],李定开的《抗战时期重庆的教育》一文中列出迁渝高校39所[16],余子侠等在《中国近代西部教育开发史:以抗日战争时期为重点》文中确定35所迁渝高校[17],徐国利的《关于抗战时期高校内迁的几个问题》文中确定37所迁渝高校[18],薛新力的《抗战时期的重庆教育》一文中确定31所迁渝高校[4],张成明、张国镛的《抗战时期迁渝高等院校的考证》文中确定至少有62所迁渝高校[6]。

内迁重庆高校的数量统计存在差异的主要原因:一是对高等院校概念界定不清晰;二是对国民政府党政军属院校或地方非正规院校数据统计不全;三是研究的空间、时间范围不统一。据此分析(详见表 1),相关研究中有26所高校均被纳入迁渝高校统计范畴,40所高校存在争议,因此有必要对迁渝高校名称及数量进一步考证。

通过查阅史料、文化遗产调查的方式对以上研究中存在统计差异的40所高校迁渝的历史真实性进行考证。其中,私立南开大学经济研究所、地政研究所为研究机构,不算作迁渝高校;山东药学专科学校、私立中华专科学校、南林学院的迁渝历史缺乏史料支撑;音乐学院、乡村建设学院、求精商业专科学校、体育师范专科学校、重辉商业专科学校、中华工商专科学校、女子师范学院、教育部特设体育师资训练大学先修班、教育部特设大学先修班9所院校在渝创办,不属于迁渝高校概念范畴;海军部海军学校为抗战结束后,于1946年1月迁入重庆歌乐山山洞地区,不属于抗战期间迁渝高校;剩下25所高校经考证,确定为抗战时期的迁渝高校(表 2)。

① 在《中华民国史档案资料汇编第五辑第二编教育(一) 》一书中第767页记载,1943年10月国民政府档案《国立专科以上学校院系设置概况表》中记录税务专学校校址位于沙坪坝山洞。

除以上高校外,通过查阅史料和文化遗产调查,可以确认的还有6所迁渝高校,分别为陆军机械化学校、陆军通信兵学校、青岛海军军官学校、海军军官学校、中央警官学校(第三分校)、中央陆军军官学校。

陆军通信兵学校1944年由贵州麻江迁入江津油溪镇办学[24];陆军机械化学校1944年迁入潼南区双江镇金龙村办学,现存遗址为重庆市重点文物保护单位;海军军官学校1938年迁入巴南区木洞镇中坝岛办学,现存遗址为区级文物保护单位;青岛海军军官学校1938年迁入万州区周家坝街道狮子村办学,现存遗址为区级文物保护单位;中央陆军军官学校1938年迁入重庆市铜梁区安居场办学,并留有校门遗址。中央警官学校(第三分校)1937年底迁入重庆南岸弹子石,现存遗址位于南岸区弹子石武警医院内。

通过对迁渝高校的历史考证,确定1937—1945年抗战时期迁渝高校数量为57所(表 3)。

综上,57所来自江苏、上海、浙江等12个省市的高等院校在抗战期间内迁重庆,吸引了当时社会各界名流来渝教学、演讲和科学研究,留下了大量的文化印记。迁渝高校在渝时间短则数月、长则八年,大多数高校规模有所扩大,学科体制为适应战事及社会发展有所完善,并通过设立分校、帮扶学科建设的方式带动了重庆市本地高校的发展。抗战胜利后,大部分高校回迁办学、经过院系调整后发展成为当下文化底蕴深厚的高校或其组成部分,部分高校停办或随国民党内战失败迁往中国台湾地区。

一. 抗战前期高等教育概况

二. 迁渝高校的数量考据

-

抗战时期重庆的地位极大地促进了城市的发展,工厂、企业、高校和人口的迁入刺激了城市中的用地需求,此外为防止日寇大规模轰炸,国民政府制定了一系列人口疏散政策,城市空间快速向郊区拓展,沙坪坝、北碚等市郊组团逐渐成为战时机关、高校、企业的集中地。

-

城市空间的急剧扩张是抗战时期重庆城区空间演变的显著特征。1933年,重庆城区范围约为93.5平方公里,1939年12月,国民政府行政院通过了勘定重庆市新市区地界的提案:“自二十八年大轰炸后,纷向四郊疏散,于是北达北碚,南至南温泉,东迄大兴场,西达大渡口,而市廛所及,法定区域约达300平方公里,迁建所及,则约1940平方公里。”[29]城市行政区划也进行了调整,从1939年原有6个区增至1942年形成18个区。城市规模的扩大和空间的拓展,为此后企业、机关、高校向市郊迁移奠定了空间基础。

-

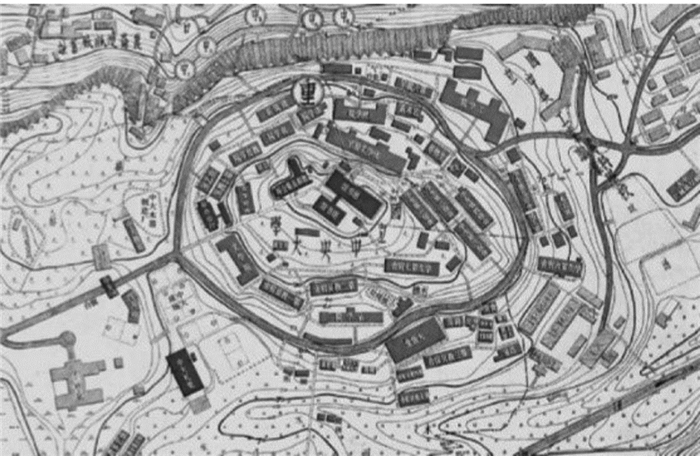

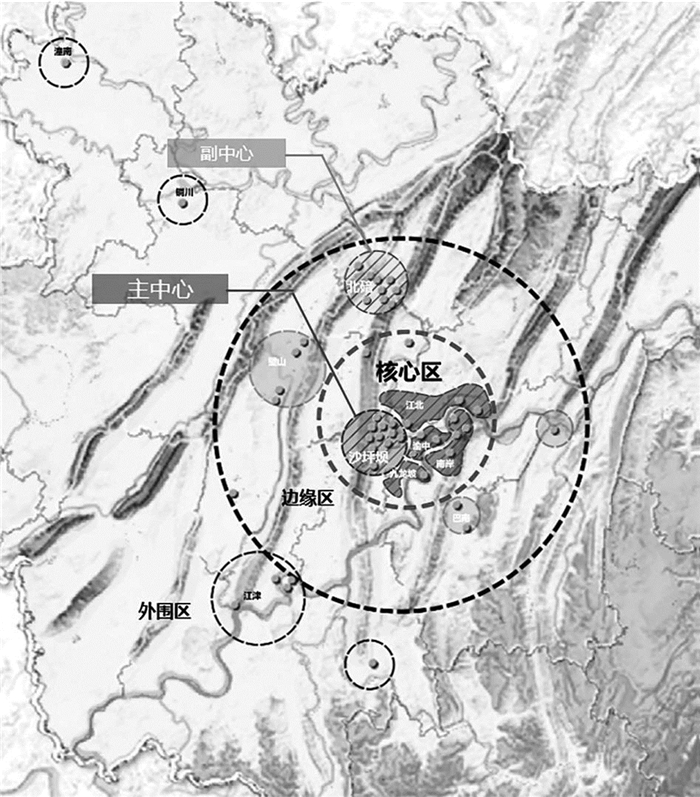

通过史料收集和实地调研,内迁重庆57所高校的选址,主要集聚在沙坪坝、北碚、江津,总体布局呈现“大分散、小集中、郊区化”的分布特征(图 1)。

结合抗战时期迁渝高校区域数量分布与当时重庆城市格局,可以发现大部分内迁高校呈组团状分布于市区附近的区县,其中沙坪坝、北碚、江津、璧山等地区数量较多;少量内迁高校呈散点状分布在离市区较远的区县,如铜梁、潼南、万州。总体呈现“大分散、小集中、郊区化”的布局形式,并形成了沙磁文化区、北碚文化区两个内迁高校集中地。

1938年2月6日在重庆大学校长胡庶华、南渝中学(今南开中学)创立人张伯苓、中央大学校长罗家伦、四川乡村建设学院院长高显鉴等教育家和实业家的推动下,重庆沙磁文化区在重庆大学宣告成立,后随着战时高校的大规模内迁,沙磁文化区范围不断发展扩大,东至嘉陵江对岸的磐溪、柏溪,南达李子坝、华岩寺,西越歌乐山直抵青木关[30]。当时内迁沙磁区的高校有13所,包含中央大学、交通大学、中央工业职业专科学校(简称“中央工校”)等,加上本地原有的及后来创办的高校,共计有20多所。此外重庆境内的中等教育和小学教育也非常发达,中小学数量超过120所,共同构成抗战时期著名的沙磁文化区[31]。这一时期的内迁高校除了中央大学和交通大学新建校园外,其余高校大多依托当地既有教育资源进行办学。

抗战时期内迁北碚的高校分布在嘉陵江两岸,东至蔡家岗、西抵缙云山,有复旦大学、戏剧专科学校、江苏省立医政学院、中央国术馆体育专科学校等9所高校。此外,内迁至此的大中小院校20余所、迁驻的文化新闻机构有30余家,老舍、梁实秋、曹禺、陈望道、夏衍、方令孺等著名的文学家、戏剧家皆聚集于此,使北碚夏坝成为抗战时期大后方四大文化区之一。

迁渝高校除沙坪坝区、北碚区的集中分布外,璧山区、江津区、万州区、巴南区也曾分布了一些内迁高校。这些高校大多分布于交通条件较为良好的区域,如位于巴南区的中央政治学校选址于南温泉一带,布局与花滩溪平行,学校在旧址的基础上沿花滩溪河流走向平行扩建校舍,最大化利用学校附近的水陆交通。花滩溪有渡船,渡河后就到海泉公路堤坎站,此地有西南运输处的公共汽车往返,南至海棠溪15公里,北距南温泉3公里。此外,学校有校车每日开往海棠溪及堤坎接送学生,并提供船只,方便学生往返于南温泉与小温泉[32]。始建于1934年的绵璧公路(绵阳—璧山)将渝西北地区的潼南、铜梁和重庆市区串联,位于铜梁区安居场的中央陆军军官学校和位于潼南双江镇的陆军机械化学校都分布于公路一侧。渝东北的万州区则是入川的门户,长江自西南向东北贯穿万州区,川鄂公路(成都—宜昌)穿境而过,大量高校依赖当地的水陆交通条件在此办学,如青岛海军军官学校、私立上海法学院、山东医学专科学校等,山东大学和边疆学校也曾短暂留驻于此。

-

高校迁渝后的规划建设可分为三种类型:一类是新建类高校,如中央大学、交通大学、复旦大学等。第二类是改建类高校,部分高校将当地的民舍、祠堂、寺庙等既存资源改建为校舍办学,如私立朝阳学院、私立武昌中华大学、私立正则艺专等。第三类为合建类高校,通过高校与高校之间的合并或高校与各类机构空间资源的共享来进行办学,江苏省立医政学院和南通医学院合并后购买北碚医院作为校舍办学等。

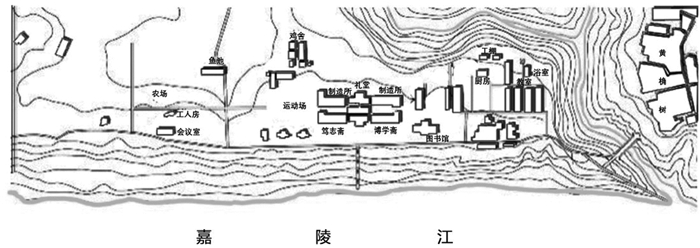

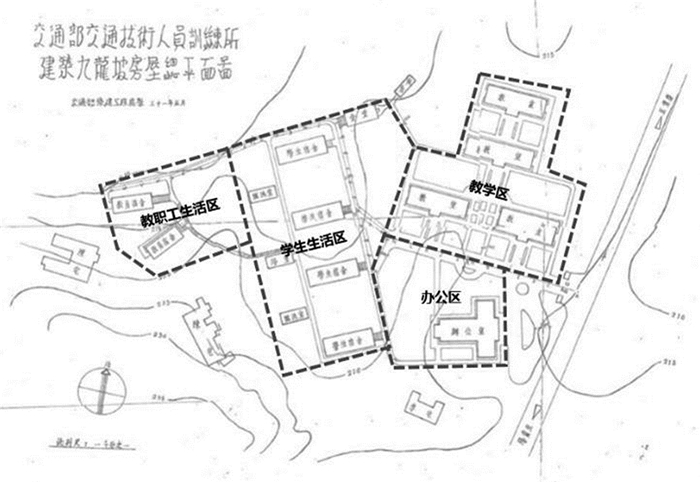

高校迁渝后校园布局呈现四种形态。一是为契合重庆山地地貌所形成的向心辐射型,如中央大学沙坪坝校区(图 2)和中央大学磐溪校区。二是顺应河流走向的平行发展型,如复旦大学和中央政治学校。三是具有功能理性主义规划思想的独立组团型,如交通大学。四是未进行科学规划,呈现不规则布局形态的自发无序型。

向心辐射型校园布局主要以中央大学松林坡校区为代表。校园以坡顶为中心,充分遵循了山地开发建设原则,环形地分布在山腰上,北面临嘉陵江。对景的布局,教学区、运动场地以及生活福利区等的区划,人流、物流线路等一切安排得井然有序。

平行发展型高校代表为复旦大学(图 3)。复旦大学北碚校区规划时,校领导担心校舍与工厂依靠太过紧密,导致建筑密度过大容易引起日机轰炸,便将集中布局的校舍改为沿嘉陵江平行布局[8]。

独立组团型校园布局遵循了现代主义的规划思想,校园空间存在明显的功能分区。如交通大学(图 4),从平面图观察未见明显的结构中心,教学区、生活区、办公区均相互独立,各居一隅,呈三足鼎立之势。

自发无序型高校大多在现有空间的基础上逐步扩建校舍,具有一定的自发性。这类高校的规划没有明显的规则和秩序,布局形态不规则,呈无序状。

一. 抗战时期重庆的空间演变

二. 迁渝高校的空间布局

三. 迁渝高校的空间形态

-

空间布局是在自然与文化、历史与现实的多种因素共同作用下形成的,包含政策、环境、交通、社会、经济条件等[33]。通过对抗战时期重庆城市的空间演变、水陆交通、外部环境及高校选址建设的分析,总结出推动迁渝高校空间布局形成的五个动力机制:战时安全疏散、外部交通联系、名人效应、区域功能协同和教学资源共享。

-

日军在1938年至1944年对重庆进行了长达6年的大轰炸,造成了大量的人员伤亡,对重庆市政、交通、建筑等设施造成极大破坏。据《重庆市防空志》记载,1938年2月至1944年12月,日机轰炸重庆造成11 148人死亡,伤12 856人,伤亡总人数为24 000余人,炸毁房屋17 608栋 [34]。为了保障重庆城市安全和减少大轰炸带来的损失,国民政府于1938年计划对重庆市区人口及机构进行疏散,并划定城市迁建区和疏散区。迁建区以歌乐山老鹰岩为起点,囊括了沿成渝公路两侧3公里范围,以及经青木关直达北碚三峡乡村实验管理区署的南北超过30公里的广大地区,包含青木关、歌乐山、沙坪坝、北碚、璧山等区域[35]。迁建区内容纳了陆军大学、税务专门学校、上海医学院、贵阳医学院、药学专科学校、江苏省立医政学院等17所高校。疏散区包含江北、巴县、璧山、合川及綦江等县[36]。集中于迁建区和疏散区的内迁高校共计51所,占比达90%,市区内分布的高校仅有6所①呈现出明显的郊区化特征。

① 其中东吴大学、沪江大学、之江大学合并为联合法商工学院位于渝中区保安路圣爱会堂。金陵大学一部分在渝中区求精中学处办学。私立武昌中华大学起初校址选定在求精中学,后迁至江北区。扶轮学院在渝中区化龙桥处办学。

-

交通条件是影响迁渝高校布局的重要因素之一,抗战时期重庆的水运交通体系发达,一部分高校通过航运内迁至此,部分高校更是依江而建。此外,由于抗战期间重庆陆地交通发展迅速,部分学校为加强与市区的便捷联系,故选址于公路交通便利之处。

-

水运交通对于高校分布有着重要的影响,迁渝高校中共有31所高校分布于长江与嘉陵江两岸,如位于嘉陵江两岸的中央大学、中央工业职业专科学校、艺术专科学校等;位于长江一侧的武昌艺术专科学校、中央海军军官学校等;位于北碚码头附近的复旦大学、江苏省立医政学院等,这些高校约占内迁高校总数的54%。沿江分布的空间特征主要源于水运交通在战时重庆发挥的重要作用。自1891年重庆开埠,以轮船为运输工具的水上运输更加发达。抗战爆发后,重庆在卢作孚民生公司的带领下积极发展川江航运业,开通13条航线,并兴建50余个码头[37]。其中长渡航线(重庆市—鱼洞溪、重庆市—木洞、重庆市—北碚)加强了沙磁区与周边区域间的交通联系,方便沿江两岸高校前往市区或再次迁移。

-

陆上公路交通的开拓,也是影响迁渝高校空间分布的重要因素。抗战爆发后,国民政府为方便物资及军力运输,加大了大后方交通建设力度。西南地区修建的公路有成渝公路、汉渝公路、绵璧公路(川陕公路第三段)、川鄂公路,这些公路加强了重庆市的内外交通联系,大量高校分布于此,如位于成渝公路附近的陆军大学、上海医学院、贵阳医学院、药学专科学校等。潼南、铜梁、璧山和万州等周边地区借助便利的交通也成为内迁高校的集中地区。此外重庆市内积极发展公共交通,至1943年市区内形成四条公交线路,第一条线路从陕西街至中三路尾,第二条线路沿南区干道至菜园坝,第三条线路为七星岗至歌乐山,第四条线路为七星岗至小龙坎[36]。之后为方便各高校之间的联系,建设开通了至北碚的公交线路“渝碚线”,以及各校之间的“校车”:重大—中大—中工、南开—沙坪坝,药专—歌乐山,交大—九龙铺,东方—青木关,社会学院—璧山,中正—覃家岗,教育学院—磁器口[36],逐步形成一个较为完善的新城市交通中心。

-

抗战期间重庆市内的一些区域能成为高校的集中地,有赖于教育学家罗家伦、胡庶华,爱国实业家卢作孚等大量有识之士的推动。

-

沙磁文化区的建立有赖于当时重庆大学校长胡庶华、中央大学校长罗家伦、南渝中学(今南开中学)校长张伯苓和乡建学院院长高显鉴等人的推动。1936年12月胡庶华撰文《理想中的重庆文化区》,阐述了重庆市发展文化教育的必要性、文化现状、建立沙磁文化区的理由等内容。这篇论文提到集中创建沙磁文化区,对抗战期间东部大中学校西迁沙磁区起到了重要作用。

中央大学迁入沙坪坝时,正处其发展的黄金时期,其以“冠全国中心学府,树首都声教之规模”的巨大优势,与沙磁地区的重庆大学、四川省立教育学院和南渝中学等大、中学校相互整合,使沙磁文化区由一个地区性的文化中心提升为抗战期间中国文化教育中心之一。罗家伦力谋中央大学的发展壮大,他的办学思想和理念与重庆大学校长胡庶华完全一致,坚持将中央大学内迁至沙坪坝与重庆大学合建共建,他自己也成为沙磁文化区的创始人之一。

-

卢作孚是著名的爱国实业家,1927年在北碚主持开展了乡村建设运动,同时他也非常重视文化教育建设。抗日战争时期,随着北碚被划为迁建区,大量高校迁往北碚,这些高校和文教界人士都得到了卢作孚热烈欢迎和积极帮助。例如复旦大学初来北碚时面临选址问题,后在卢作孚的帮助下在夏坝成功建校,复旦离渝后他又创办了“相辉学院”延续复旦的办学精神。江苏医学院在北碚商购土地、办护士学校、实施卫生教育、开展卫生防瘟、举行公开活动都得到了卢氏的大力支持[38]。私立立信会计专科学校在碚办学时卢作孚曾在此校兼任董事长。在卢作孚的支持推动下,北碚夏坝文化区形成且名声大噪。

-

部分医学类院校与当地医院展开联合教学、促进教学与实践相互结合,如在北碚第九人民医院办学的江苏省立医政学院以及在南岸仁济医院办学的博医技术专科学校等。歌剧学校和戏剧专科的选址则是充分考虑到北碚的戏剧文化活动的活跃性。歌乐山和山洞地区因其地理优势和优美的环境成为国民政府军政部内迁后的所在地,很多国民党政府官员的官邸也位于此地,为方便政府的管理与加强政学间的结合,部分军校选址在歌乐山上,如陆军大学、海军学校、兵工专门学校、宪兵学校和税务专门学校等。

-

在高校大规模内迁之前,沙坪坝依托重庆大学、乡村建设学院、南开中学和四川女子职业学校成为重庆市内教育设施最充足的地区,抗战迁渝的中央大学、山东大学、中央工校、北平师范大学劳作师范科和兵工专门学校等均借用了沙坪坝既有高校的校舍和办学设施,不同高等院校的教师与学生之间频繁的开展学术交流活动。

因重庆既有办学设施有限,内迁的57所高校中26所高校都是利用现有的文化建筑、简陋民舍办学,如寺庙、教堂、民舍等。早期迁至璧山的艺术专科学校与私立正则艺专共用璧山天上宫办学,私立武昌中华大学则以南岸区禹王庙为校址,私立朝阳学院则利用回龙坝镇本地祠堂办学。对现有资源进行功能置换,是迁渝高校办学的主要途径。

一. 战时安全疏散

二. 外部交通联系

1. 沿江分布

2. 沿路分布

三. 名人效应

1. 教育界的远见卓识

2. 爱国实业家的鼎力资助

四. 区域功能协同

五. 教学资源共享

-

高校内迁史是近代教育史上非同寻常且至关重要的篇章,这次教育资源大转移保留了中华民族现代教育的火种。它不仅叙述了这场空前绝后的大规模高校迁移历程,同时也体现了中华民族不畏强暴,奋起反抗外敌入侵的民族气节和追求真知的崇高理想,对丰富教育史、传承民族精神有重要的意义。重庆是战时接收内迁高校最多的城市,57所迁渝高校大多在此踔厉奋发、赓续前行,推动了重庆市高等教育格局的形成和教育事业的跨越式发展。本文通过对迁渝高校的背景、数量、类型、布局和形成机制的研究,梳理了重庆高等教育在抗战时期的发展历史,以期为重庆市抗战文化遗产的传承利用提供文化价值判别与保护对象划定的参考。

下载:

下载: