-

气候变化、环境危机和移民问题的紧迫性使得生态移民研究一直是国际组织、各国政府和学术机构研究关注的重点[1].自生态移民开始以来,移民就开始对自然环境和社会生活产生不同程度的影响[2].国外生态移民研究主要集中在概念与分类的探讨[3-4]、发生机理和相关理论的研究[5]、移民后续发展问题的预测[6-7]及生态移民对环境和社会经济文化方面产生的影响等.其中生态移民与环境的相互影响是国外研究的热点,特别是生态移民所带来的社会经济、文化生活、生态环境等方面的影响.同时,生态移民的后续安置、福利水平的提升和可持续发展已成为研究者以及政府政策制定者和执行者长期关注的焦点问题[8-9].

中国的生态移民(Ecological Migration)是生态环境保护与反贫困双重压力下的应对行动.近30年来,国内不同学者对中国的生态移民进行了大量的研究,早期主要从生态移民的原因、目的、行为等角度对生态移民的概念进行阐述[10-12],对生态移民的可行性、必要性、适应性、分类、安置模式等进行研究[13-20].随着生态移民工程的推进,其研究重点逐步转向生态移民的后续稳定与可持续发展问题[21],涉及生态移民社会适应[22]与文化重构[23]、政策研究[24]、安置后生存状态[25-26](效益评价、生活质量、宜居环境、满意度)、后续产业与可持续生计[27]、社会管理与福利保障、综合效益评价[28]与风险评估[29]等诸多研究视角.国内对生态移民的研究时间跨度长,涉及内容广,但对生态移民整体知识框架及演变的分析涉及较少.因此,有必要对其主题演变进程、研究框架、热点及研究团队进行分析,以加深对生态移民研究领域的认识和把握.本研究基于科学计量方法,使用Citespace软件,通过关键词挖掘,对中国生态移民研究进行可视化分析,绘制知识图谱,通过对过去研究成果的汇总和梳理,有助于了解相关研究的空缺与不足之处,为今后开展相关研究提供指导和建议.

全文HTML

-

“生态移民”既指生态移民主体,也指生态移民这一活动行为.中国社科院民族学与人类学研究所召开的“生态移民与环境影响评估”国际研讨会指出,生态移民源于生态环境引起的问题,属于特殊类型的移民,是一个交叉性综合研究课题,很难对其做出全面的科学阐释[30].一些研究者将生态移民与环境移民等同,一些研究者认为生态移民包括了环境移民、扶贫移民、灾害移民等[31].基于以上,本研究以中国知网(CNKI)为数据来源,以生态移民和环境移民为主题词,对生态移民问题的相关研究进行检索统计,检索共得到2 545篇,筛除与主题无关、无作者、无关键词的文章,共得到1 200篇有效文章(表 1).

-

将数据导入Citespace可视化软件中绘制图谱,结合文献阅读法,总结梳理生态移民的研究团队、机构、主题等. Citespace软件是大连理工大学WISE实验室与陈超美博士联合研发的一款可视化分析软件,它通过可视化的手段分析科学知识结构、规律和分布情况[32].将下载的1 200篇文献数据输入Citespace软件中:将时间跨度(Time Span)选为1988-2017年,时间片层(Time Splices)设置为每一年一个阶段,主题词来源(Term source)选择标题(Title)、摘要(Abstract)、作者关键词(Author Keywords)以及附加关键词(Keywords Plus),抽取研究对象的前50项(Top 50),选择寻径网络算法(原始图谱过于庞大、混乱,寻径网络算法使图谱更加清晰明了)(Pathfinder Network Scaling),并对合并后的网络进行裁剪(Pruning the Merged network),分别选择关键词(Keyword)、作者(Author)、机构(Institution)绘制生态移民领域知识图谱.

1.1. 数据来源

1.2. 研究方法

-

通过提炼关键词,可以分析研究领域的热点[33],剖析研究主题.提取1988-2017年中每年出现频次最高的50个关键词进行关键词共现网络分析(图 1),图中共有261个节点,314条连线,网络密度为0.009 4,关键词之间具有一定的关联度,说明生态移民研究领域的研究主题较为集中.

对关键词进行时区可视化(图 2),了解生态移民的研究主题演进路径.时区可视化视图是将相同时区的关键词集中显示,且关键词所在时区代表其第一次出现的时间.

结合生态移民发文量变化曲线图(图 3),将生态移民的研究划分为3个阶段:

(1) 1988-2000年,生态移民研究的萌芽阶段

这一时期研究文献数量较少,变化平稳.早期实施的移民工程以减缓环境造成的贫困为主导,1998年特大洪涝灾害让生态移民开始被重视,自2000年开始,文献发文量略有上升.这一阶段对环境移民的研究较为常见,出现的关键词有“环境移民” “环境容量” “人口” “广西” “气候” “土壤” “生态移民”等.通过分析相关文献发现,国内对生态移民的研究开始于对环境移民的研究,研究方法主要以定性研究为主,内容主要停留在环境移民相关概念内涵的辨析、移民生存环境状态的分析等方面[34],研究者多认为环境移民是贫困地区脱贫致富的一种手段,因此研究区域也多集中在西部贫困地区,同时也有研究者开始关注环境移民的可持续发展问题,如熊康宁[35]对贵州喀斯特地区环境移民提出开发式扶贫、发展生态农业、建立多功能国家公园的可持续发展的路径.以生态移民命名或是为关键词的文章并不多见,最具有代表性的文章是任耀武等[36]对三峡库区移民的论述,他在这篇论述中首次对生态移民的概念进行界定,为今后生态移民的研究奠定了一定的概念基础.

(2) 2001-2010年,生态移民研究的发展阶段

这一阶段,为了改善西部落后的状况,我国政府开始了大规模生态移民工程,因此发展阶段早期的研究主要以对生态移民相关政策研究为主.整体而言,发展阶段出现频率较高的关键词有70多个,词频数大于等于20的有“宁夏” “三江源” “可持续发展” “社会适应” “对策” “城镇化” “文化变迁” “生态环境”,可以看出发展阶段的研究区域主要集中在宁夏、三江源地区,在研究主题上也开始关注生态移民的社会适应问题,生态移民的生活、经济、生态环境的可持续发展问题及其制约因素,寻找影响移民社会适应能力的原因,如陶格斯[37]对锡林郭勒盟镶黄旗生态移民的社会适应性进行分析,发现其在生活适应性方面较差,且搬迁前后经济收入的差异是影响其社会适应性的显著因素,提出对民族地区要根据地区特点进行搬迁移民.敏俊卿等[38]对塔什库尔干塔吉克自治县生态移民所面临的社会文化适应性进行描述,提出要重视民族文化的传承,才能实现民族地区移民的真正发展.同时该时期大部分研究对生态移民的安置、教育等社会问题提出了对策,认为生态移民是解决区域经济发展的手段之一,是应对生态环境危机的政策措施.如王静爱等[39]将生计、生态与教育相结合提出“生态教育移民”,并基于人地关系的和谐提出生态教育移民对策,王方捷等[40]通过对巴东县的生态屏障建设与生态移民基本情况进行分析,提出可供选择的几种移民模式,即城镇集中安置、农村居民点安置、外迁安置、自谋职业安置,并对移民安置的风险进行分析,提出对应防范对策.

(3) 2011年至今,生态移民研究的成熟阶段

“十二五”规划时期,国家政策对生态移民工程的推进促使生态移民研究成果数量上升.这一阶段的关键词多达180个,频数大于等于15的关键词有:“扶贫生态移民” “影响因素” “少数民族” “生计资本” “可持续生计”.这一时期的研究逐渐从宏观层面转向微观层面,视角也更为多元,生态移民的扶贫、文化生态重建、生计重构及少数民族地区移民社区发展等问题受到学者关注,出现了“扶贫生态移民” “精准扶贫”等新的概念,关于“扶贫生态移民”的研究以广西、贵州等地的相关研究为主,研究内容也侧重对移民就业、生计等民生问题的研究,如王飞跃等[41]就贵州省遵义市务川县生态移民就业选择的影响因素进行实证研究,结合精准扶贫提出改善移民就业的策略.精准扶贫与生态移民工程的结合,丰富了生态移民工程的扶贫途径,因此精准扶贫背景下的生态移民研究主要集中在扶贫路径方面,且以定性研究为主,定量研究还较少.

-

中介中心性代表了其在网络图谱中的媒介能力,中介中心性越高,关键词的地位就越高,控制的信息流就越多[42].关键词频数越高,说明其被关注程度越高.统计频数及中介中心性排在前10位的关键词(表 2)发现,“宁夏”出现的频数最高,“城镇化”的中心性最高,“三江源” “对策” “移民安置”不仅属于高频词汇,还具有高的中心性.由此可以看出生态移民的研究热点主要集中在生态环境保护和社会发展两个方面.移民安置区被看作是一个集社会-经济-自然为一体的生态系统,生态移民对生态环境的治理具有一定的积极作用[43],从环境保护研究来看,对生态移民的研究往往侧重对人的研究,基于自然生态理论的研究还较少,因此生态移民相关研究在空间和内容方面仍具有较广的延展性.基于社会学理论对生态移民的研究主要是为了寻求移民地区人地关系协调发展的路径.如韩晓佳等[44]利益相关者理论构建生态风险因子体系,对生态风险的认知和管理进行研究,万炜等[45]首次提出“生态移民区划”的概念,对生态移民的区域政策制定具有一定的指导意义.基于经济学相关理论的研究主要集中在生态补偿机制、政策以及标准的制定上,如张林洪等[46]以生态获益方的角度在水质改善、泥沙减少、保持土壤养分补偿等方面计算补偿收益,目前对生态补偿相关理论研究涉及较少,因此需进一步加强理论研究.此外生态修复作为生态移民的研究方向之一,同样受到研究者的关注.就目前的研究来看,虽然很多研究者针对特定研究区的生态现状提出相关了相应的生态修复策略,但多以定性研究为主,定量研究较少.从社会发展研究来看,生态移民的可持续发展、社会适应、脱贫扶贫等社会问题是研究关注的重点,对可持续发展的研究往往是基于生计、就业等视角进行的,此外生态移民作为推进城镇化发展的路径之一,主要从城镇化发展路径及效应进行研究,且目前相关研究主要以论述、定性研究为主,衡量城镇化发展程度、城镇化效益等的定量研究还较少.

-

突现表示某一变量在某一时间段突变、剧增.通过查看关键词的突变值,可以了解生态移民在特定时间内的研究热点.根据Citespace制作突现词变化图(图 4)及突变时间表(表 3)可以看出:①生态移民研究萌芽时期,“环境移民”表现出强突变性.环境移民的概念一经提出,就引起来了关注,直到2000年生态移民的实施,环境移民研究的热度才有所下降. ②生态移民研究的发展时期,突现词数目上升,“移民安置” “生态环境” “三江源” “生态保护” “后续产业”都是这一时期研究的前沿问题. ③生态移民研究的成熟时期,“扶贫生态移民” “精准扶贫” “可持续生计”成为这一时期的研究前沿问题.

-

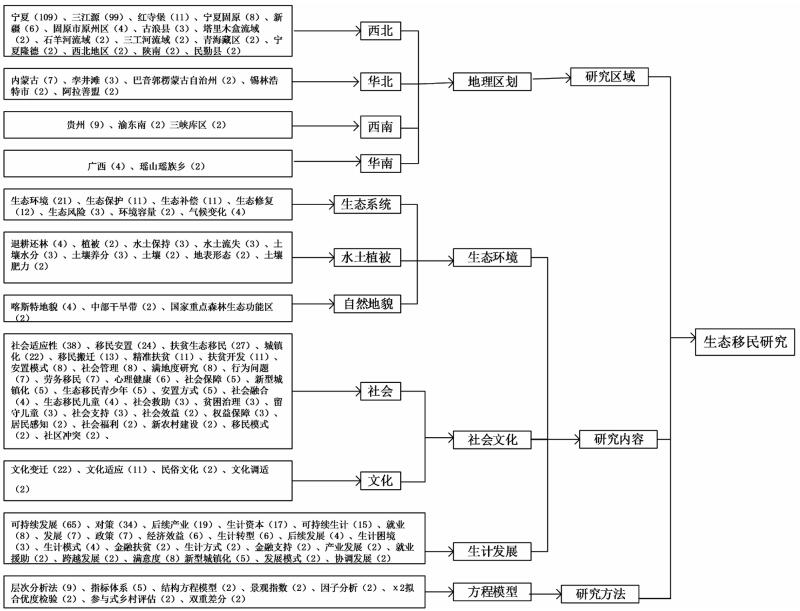

对关键词进行分类统计,构建生态移民研究知识体系框架(图 5).

首先,研究知识体系中的生态移民区域与我国生态移民地域一致,包括西北、华北、西南、华南,其中西北地区是研究的热点地区,尤其是宁夏和三江源地区,对华北地区生态移民的研究主要集中在草原牧区,西南、华南地区的生态移民研究主要集中在山地地区,但关注度不及西北地区.

其次,研究内容主要包括生态环境、社会文化、生计发展3个方向.生态方面的研究,多选择典型或特殊地貌类型区(如喀斯特地貌地区、干旱半干旱地区、农耕游牧交错带以及国家重点森林功能生态区等),一是关注安置区生态保护、生态风险、环境容量等方面的研究;二是对生态移民迁出区生态补偿、生态恢复、水土流失、水土保持、土壤肥力等的研究.社会文化方面主要集中在社会适应性、移民安置、城镇化问题、文化变迁、文化调适、民俗文化等.移民生计发展一直是学者关注的焦点,主要集中在可持续生计、生计模式、生计方式以及移民后的生计转型及可持续发展等方面,如产业发展、扶贫就业、经济效益等.

最后,在研究方法上,生态移民的研究以定性方法结合定量方法为主要方式,定量分析方法有层次分析法、因子分析法、参与式乡村评估法等,层次分析法使用的较多,层次分析法、因子分析法多用来对生态移民的社会、经济效益进行评价,参与式乡村评估法、χ2拟合优度检验用于研究移民土地利用、发展模式,结构方程模型用于分析移民青少年行为问题.现有的研究方法多基于社会科学研究方法,研究方法相对来说不够丰富,因此在今后的研究中应注意研究方法的丰富化与复合化.

-

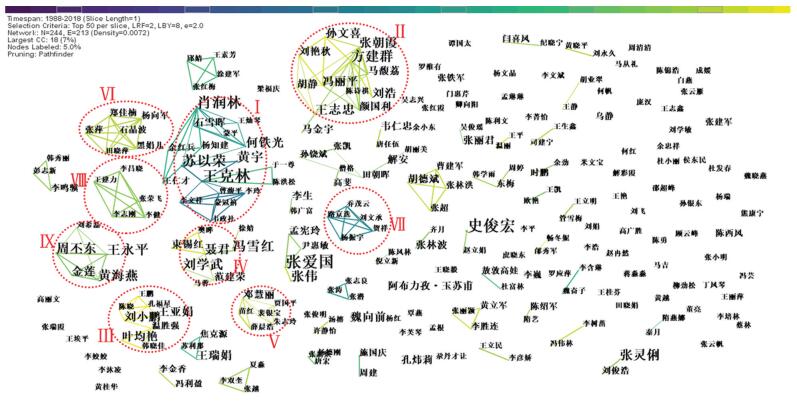

将Citespace中的Node Type设置为作者(Author),对生态移民研究领域的核心作者及研究团队进行分析.目前我国生态移民研究领域的学者非常多,但研究者之间的关联性不强,合作度较低,大部分研究者选择独立撰写论文,小部分研究者选择团队化合作,一般为2~8人(图 6).

筛选出团队合作人数大于5人(包括5人)的学术团队(表 4),发现:①华北地区以中国科学院的王克林、苏以荣、肖润林组成的研究团队为主;②西北地区分别以宁夏医科大学方建群,宁夏大学刘小鹏、苗红组成的研究团队为主;③学术团队在研究区域的选取上,往往选取工作、生活所在地理空间作为首要研究区域,在研究内容上也各有侧重点,呈现出研究内容多元化的特点.

分析作者发文量,史俊宏、张爱国、王克林的研究成果最多(表 5),史俊宏作为高产作者,以独立撰写论文为主,研究方向为农业经济、农业与农村发展等,他对生态移民的研究主要从移民生计角度出发,对少数民族居住的牧区生态移民进行研究.张爱国作为高产者之一(表 5),组建了稳定的合作团队(图 6),主要对移民后的生活状况进行研究.王克林与高产者肖润林、苏以荣等组成了生态移民研究领域最大的研究团队(研究团队Ⅰ).结合表 4-5与图 6,可以看出高产作者已经组建了较为稳定的合作团队,但是团队之间学术交流有待进一步加强.

-

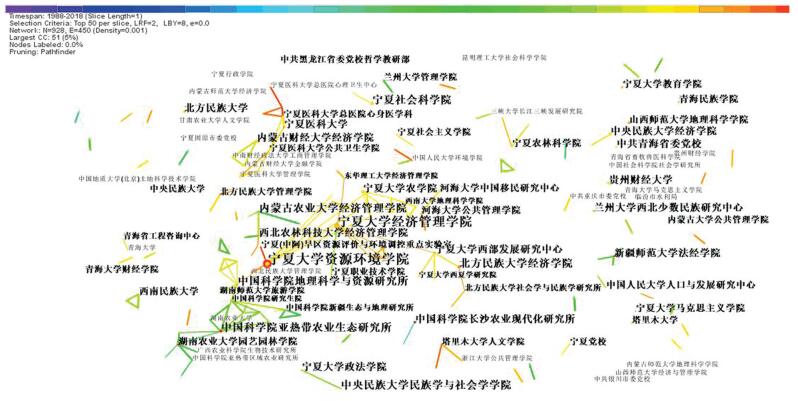

科研合作网络分析不仅可以发现生态移民研究领域的核心机构,也可以发现机构之间的合作情况.分析近30年来高产机构(表 6),发现发文量排在前10名的机构多位于中西部地区,以宁夏地区为最多,与生态移民实施区一致.发文量最大的是宁夏大学资源环境学院.

机构合作网络图谱(图 7)表明:①生态移民研究的机构数量较多,机构之间的合作表现出一定的跨地区性;②研究机构主要集中于高校及研究所(中心),以地理学科院系、生态研究所、社会科学院系、民族研究中心、经济学院等为主;③生态移民的研究已经形成了两个较为明显的合作机构群:合作群Ⅰ以宁夏大学与中国科学院为核心,其内部的合作机构达50多个,无论是从研究区域,还是研究主题,都较为全面多元,合作群Ⅱ以宁夏医科大学为核心,这一合作群主要以生态移民区的青少年儿童为研究主体.

2.1. 关键词共现分析

2.1.1. 研究主题时区分析

2.1.2. 研究热点问题

2.1.3. 研究前沿辨识

2.1.4. 研究知识体系框架

2.2. 生态移民研究的学术团队

2.3. 生态移民研究的机构分布

-

本研究基于Citespace软件对我国近30年来生态移民研究的学术团队、研究机构、研究主题和知识体系框架4个方面进行了梳理总结,得到以下发现:

(1) 多学科背景的学术团队.近30年来,生态移民领域的研究已经形成了较为稳定的学术团队,不同的学术团队具有不同的学科背景,每个学术团队都较为关注其机构单位所在区域的生态移民研究,学术团队内部人数较少,多为师承关系,整体上并还没有形成系统的合作关系网络.因此在今后的研究中,学术团队之间应该加强学术交流.

(2) 地缘优势的研究机构.中西部地区的高产机构较多,其中宁夏大学资源环境学院的发文量最大.研究机构集中在地理学科院系、生态研究所、社会科学院系、民族研究中心、经济学院系等,研究机构之间的合作较少,并形成了宁夏大学与中国科学院为核心、宁夏医科大学为核心的两个较为明显的合作群.

(3) 从研究热点来看,生态移民的研究热点主要集中在生态环境保护和社会发展两个方面,对环境保护的研究主要侧重对移民群体的研究,对社会发展研究主要集中在生态移民的可持续发展、社会适应、脱贫扶贫等问题,研究内容仍具有较强的延展性.研究主题历时萌芽—发展—成熟时期,逐渐表现为中、小尺度的研究,逐渐注重实证研究与理论研究的结合,对于微尺度的研究还较为欠缺.

(4) 从研究知识体系来看,具有研究区共性和多元研究方向特点.研究区域选择具有较强的共性,西北地区的关注度较高,主要集中在地理条件恶劣、生态环境脆弱、人口贫困地区.研究内容主要包括生态环境、社会文化、生计发展3个方面,其学术贡献主要集中在应用实践,而对于理论研究还较欠缺.研究方法多基于社会科学研究方法,以定性结合定量为主,研究方法不够丰富,今后的研究应注意研究方法的丰富化与复合化.

本研究还存在一定的不足之处,首先本研究仅选取中国知网数据库的文献作为数据来源,在一定程度上没有做到数据的全面性,其次本研究仅对中国近30年的生态移民研究进行了分析和讨论,今后还可以结合国外的研究做进一步的探讨与比较.

下载:

下载: