全文HTML

-

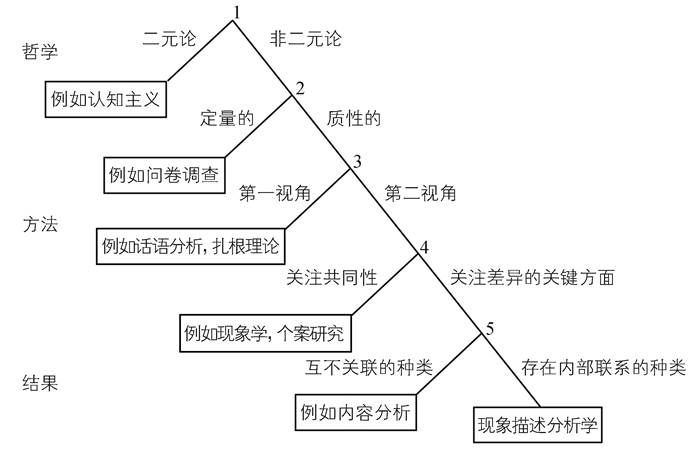

现象描述分析学(Phenomenography)是一种实证研究方式,关注的是人们以何种质性不同的方式来感受、理解和经历周围各种现象或是周边世界的某些方面[1]。它的特征见图 1。

首先,从哲学基础层面上讲,它具有非二元性(non-dualistic),认为意义建构于经验者(the experiencer)与经验的现象(the experienced)的关系中。主体和客体对立的二元论并非其哲学基础。其次,它是一种质性的研究方式。通常情况下,研究者会借助深度访谈(in-depth interview)、小组焦点访谈(focus group)、开放式问卷(open-ended questionnaire)等方式来收集所需数据。第三,它并非以传统的第一视角(first-order perspective)探究研究者本人对于事物的理解,而是采取第二视角(second-order perspective),关注的是研究对象对现象的经历、感受和观念。这种做法有助于研究者更加客观地认识他人是怎样经历某种现象的,而第一视角下研究者所追求的是某种一般意义上的、纯粹的和与经验者相剥离的经验。第四,它的着重点在于寻找“不同点”而非“相同点”,着眼于“差异或变化”(variations)。这些差异并非简单的数量多少的区别,而是在关键构成因素上显著的不同,即“质性的不同”(qualitative differences)。现象描述分析学实证研究的最终成果是由“描述的种类”(categories of description)所构成的“结果空间”(outcome space)。种类的内部本质上是相互联系的,而且空间通常呈现为一种由低级到高级、由简单到复杂的层级式(hierarchical)关系。此外,现象描述分析学研究还存在一个重要的前提假设,那就是虽然人们对现象会有不同的看法,但是有质性区别的观念却是有限的。人们沿着不同的途径经历同一现象,而这些途径的数量是有限的,每一种途径都对应一种观念。迄今为止,现象描述分析学已经被欧洲、澳大利亚和亚太地区的诸多国家和地区的学者所运用,取得了异常丰硕的研究成果,而高等教育始终都是现象描述分析学研究的主要阵地。

-

对于现象描述分析学的实证研究来说,观念是一个核心概念。事实上,学习观是现象描述分析学研究的重要领域。Purdie等注意到,西方的研究者一般都会采用现象描述分析学的方法来研究学习观[2]。Paakkari等人也表达了类似的看法,即关于学习观的实证研究主要都在现象描述分析学的框架内进行[3]。Täks等人最近的研究也表明,学习观的研究与现象描述分析学即便到现在也是紧密联系的[4]。综合来看,主要的研究课题如下:

-

在这类研究中,研究者通常会让受访者结合自身的经验解释他们所理解的学习。在受访者对“你认为学习是什么”或“学习对于你来说意味着什么”这类问题的回应中,现象描述分析学者努力分析并找寻有着根本性差别或本质性差异的回答,而后归纳出不同的种类并思考种类之间的关系。此外,也可以结合一些具体的学习任务(如阅读一段短文后回答问题)来探讨学生对学习的理解。这类实证研究可以采用多种调查方法,例如半结构性访谈、开放式问卷以及反思性写作等。

Säljö在1979年的学习观研究具有开拓性意义,他发现了五种类型的学习观:学习即知识量的增长;学习即记忆与重现;学习即获取实用性知识并运用;学习即意义的抽象;学习即旨在理解现实的解释性过程[5]。Giorgi于1986年也发现了类似的学习观[6]。但是,在这一领域影响深远且最具奠基性意义的是Marton等人于1993年对英国开放大学(The Open University)的学生所做的学习观研究[7],其研究发现见表 1。值得一提的是,他们所提出的第六种学习观在Van Rossum等的研究中也有所涉及[8]。

Beaty等人将六个层次的学习观划分为两组[9],其依据就是“意义”(meaning)在学习中的角色。意义的概念在前三种学习观中很难发现,而后三种学习观则明显认为学习就是在建构意义。Biggs将这种划分命名为“量性(quantitative)学习观”和“质性(qualitative)学习观”。量性学习观关注学习内容的获取和积累,而质性学习观则主张学习离不开理解与意义建构,其主要实现途径是在先前经验和新的信息内容之间搭建联系[10]。可以看出,量性学习观把学习看作一种累加知识以便应用的过程,学习只是被动地接受外部的零散信息,强调“学到了什么”。持这类观念的学生通常认为学习只不过是一种增加知识量和机械记忆的途径,知识存在于学习者之外,个性化学习无从谈起。在此种观念的影响下,学生只会对离散的、不成体系的信息产生兴趣,而且他们会更加依赖以教师为中心的教学方式。知识点被视作一种事实(fact),学习仅仅是获得(pick up)、接收(receive)、储存(store)等诸如此类的简单、低水平的行为。

与之相反的是,质性学习观蕴含着意义的理解与内化。学习是把外部的信息转化为有意义、可理解并能够运用的知识的积极过程,代表着一种更为复杂和更具系统性的知识观。这类观念还可能包含着新的学习理念,能够推动现有知识的重构和观念的改变,进而促进个人发展。学习的过程比学到了什么更为重要。学习者也会青睐更有建设性的以学生为中心的教育方式。在学习过程中,学生逐渐变得更具反思性和批判性,学习也愈加个性化,因而质性学习观是一类更有价值的观念。如果说量性学习观让学生只注意到了学习任务的话,那么质性学习观会让他们超出任务的范畴去探索学习任务究竟意味着什么。从某种程度上说,质性学习观对学生未来的生活以及职业发展都会产生深刻影响。

厘清两种不同类型的学习观之后,随之而来的问题就是它们之间到底是否存在联系,如果存在的话,究竟是一种什么样的联系。Marton等认为,各种观念之间确实是存在着联系的,因为它们指向的都是同一个现象,并且这种关系通常体现为层级式(hierarchical)或递进式的[11]。也就是说,各种观念的发现并非随机、任意或是主观臆断的,因其内部存在着潜在的逻辑联系[12],其中的一些复杂且更具包容性(inclusive),而另外一些则显得更为简单。在最后呈现研究发现时,它们可以被有层次地排列起来,而排列的依据是现象中被辨认出来的不同的方面。在这种层级关系中,包含关系只是单向的,即复杂学习观能够囊括简单学习观所不具备的要素。因此,越是高等级的观念就越可以反映现象丰富多彩的不同方面,其意识的范围也愈加广泛。然而需要澄清的是,低层次、简单化的学习观并不是一种错误的观念,它们只是不够全面,并且不涵盖高级学习观中所蕴含的关键要素。除了涵盖面的广度增加之外,Åkerlind还发现,越是具备高级观念的学习者就越有批判和怀疑精神,而只有初级观念的人则缺乏反思质疑精神,对知识只是不假思索地盲目接受[13],这一点值得我们国内的教育工作者注意。我们一直在强调创新、创造,某种程度上说它是与批判性思维(critical thinking)和质疑精神密切相关的,从这个意义上讲,重视和提升学生的学习观念有助于创新精神和创造意识的培养。

然而,也有一些研究者指出,这种以包含性为内在逻辑的层级关系也有把复杂的事实简单化的嫌疑。Patrick认为,对于所收集的数据熟视无睹而一味地追求等级关系是一种偏见[14]。还有一些学者发现,也许在某些情况下,观念之间只存在顺序性(ordered)的关系[15-16]。另外,不同观念之间的界限也可能并不如想象的那样明显。举例来说,Säljö和Marton等人的研究都将理解置于记忆之上,但二者之间截然不同。然而这一结论并非适用于中国学生,在我们的经验中,记忆与理解应当是相辅相成的,而且不能简单地认为理解就比记忆要复杂和高级。基于此,Åkerlind等认为观念之间的层级联系不必过于严格(rigid),存在一些分支(branches)是可以接受的[17]。

-

学习观与学习方式(approaches to learning)是密切相关的,这也是学习观研究的重要性所在。在总结了20多年的大学生学习研究的基础上,Richardson发现,学习观念和对学习环境的感知(perceptions of academic context)是两种能够直接影响学习方式的重要因素[18]。

Marton等人试图弄清楚某些学生比其他人学习好的原因以及他们的学习方式是什么,结果发现:学生自身的学习观是一个至关重要的因素,它能够对学习方式产生重大影响[11]。Peterson指出,之所以很多研究者都在探究学习观念,是因为他们坚信它可以解释各种各样的学习行为[19]。

学习方式描绘的是学习者与其所从事的学习活动之间的联系。探索学习方式并不是揭示学生的学习习惯,而是找出影响学习过程的各种因素并在此基础上制定解决方案,减少不利的影响因素。Marton等确立了两种基本的学习方式,即浅层(surface)学习方式和深层(deep)学习方式[20]。前者将学生的注意力聚焦到所学习的文本本身,受到重复性学习观的影响,这类学生进行学习主要是受到外界因素驱动,比如考试。而后者让学生超越文本去着重理解和领会学习材料背后所蕴含的意义和思想。深层学习方式旨在领会学习内容的含义,学生所展现的是积极的态度和充分的内在学习动机。与之相反的是,浅层学习方式只是为了重复所获信息以应对外部需求(通常是考试),学习者通常疲于被动应对。除了学习观的影响之外,学习方式还会受到学习内容、所处环境以及学习任务等多重因素的影响。

学习观念会对学习方式产生重要影响,有些研究者甚至认为,依据学习观念可以预测学习效果的质量。持有低层次、初级学习观念(如记忆学习观)的学生通常会采取浅层学习方式,而拥有高层次观念(如个人发展学习观)的学习者就会运用深层学习方式。Van Rossum等对一所大学的学生进行了调查,他们先让大学生阅读一段文本,而后围绕着他们是如何阅读文本以及平时怎样进行学习等更加广泛的问题进行访谈,研究发现:量性学习观与浅层学习方式对应,而质性学习观则与深层学习方式对应[21]。在东方教育情境下,Yang等的研究也肯定了学习观念与学习方式之间的关联[22]。

然而这种联系并非无懈可击。Fuller就对此提出挑战,认为很多的实证研究都表明学习环境对学习方式的影响更大,通常所认为的学习观对学习方式的影响并没有足够的证据证实[23]。此外,学习观念与学习方式有时会出现不协调(incompatibility),Boulton-Lewis等人在澳大利亚的调查发现,高级学习观并不一定会伴随着深层学习方式,很多学生有着复杂的学习观念,但其学习的方式却简单机械[24]。

-

西方学者在学习观研究领域取得了丰硕的成果,但其研究发现普遍有趋同的态势。也就是说,研究者们所发现的观念或多或少地存在一些共性,似乎某些观念确实有普遍性。但是,片面地夸大这种普遍性是不科学的。学习活动会不可避免地受到其周围环境因素的影响,而环境又是社会、文化、传统的集中体现,只要文化环境和教育环境有差异,观念之间的潜在变化就会存在。

环境是一个含义广泛的概念,它可能包括诸如学科、项目、教育层次、教学环境、民族和文化等因素。首先,不同的学科会对学习观产生迥异的影响。Eklund-Myrskog对芬兰一所大学的学生进行了调查,他们其中一组学习的是护理专业,而另一组则是汽车机械专业。研究发现这两种差别巨大的专业,其学习观也有区别。护理专业大学生的学生观分别为记忆、理解、获取新的视角以及形成自身的观念,而汽车机械专业的学生持有的学习观则是记忆、应用、理解和形成自身的观念。因此,Eklund-Myrskog认为学习观有着学科依附的属性,后续的研究也证实了这一点。其次,即便是同一个专业或学科,由于学生的受教育层次不同,他们看待学习的方式也可能不同[25]。Byrne等对于爱尔兰本科生和研究生的调查显示,虽然他们的学习观与Marton等人所发现的没有大的差别,但是很多研究生对学习的理解非常简单[26]。按照一般经验来说,受教育程度越高的学生理应能够以更为复杂的方式理解学习。再次,Tynjälä采用准实验设计(quasi-experimental design)的研究表明,教学和考核方法也会影响学习观。他将学生分为两组,一组按照传统的阅读、听讲座和考试的方法学习,而另一组采取更加建构的方式,包括团队合作、小组讨论和论文写作。研究发现,建构组的学生更加重视批判性思考,而这一点在传统组的学生中很难发现[27]。最后,从更广泛的意义上讲,国家、民族之间的文化和社会性差异对学习观的影响不可小觑。Dahlgren等人分别在瑞典的林雪平和波兰的哥但斯克调查了两组大学生。结果显示,前者把学习理解为改变、实现和情景化,而后者将学习理解为一种工具、改变、获取知识和自然秉性[28]。

除此之外,还有一些学者将视线转向了东方文化圈。最令西方研究者惊奇的发现在于亚洲的学生能够游刃有余地处理记忆与理解的关系,而这一点对西方世界的学生来说很难做到。Purdie等人认为,在西方的教育环境下,记东西就意味着死记硬背和机械学习,它与理解是截然对立的[29]。Dahlin等却发现,尼泊尔的大学生认为记忆和理解是相辅相成的。再者,“作为人的改变”这种学习观在之前的研究中都处在最高层次,然而受到宗教影响,尼泊尔学生却并不这样看[30]。另外,Purdie等人的调查发现,日本学生还会把学习理解为一种责任(duty),而这在之前西方研究中从未出现过,也许它与传统的东方儒家文化有关联[31]。

-

西方学者在研究中国学习者的学习观时,通常会对一个问题感到非常困惑,即非常依赖机械学习的中国学生为何在学业上如此成功?也就是所谓的“中国学生悖论”(paradox of Chinese learners),其核心问题在于记忆与理解的关系。在西方研究者看来,绝大多数的中国学生都是非常勤奋的,但他们学习的方式却很机械死板。

为了解决这一悖论,很多学者开展了大量的研究并得出了答案。他们发现,西方教育环境下的学生认为记忆和理解之间是泾渭分明的,然而中国学生眼中却存在两种记忆,一个是死记硬背,一个是理解基础上的记忆。由此,记忆和理解可以共存。不仅如此,理解和记忆的先后次序并不重要,也就是说,记忆既可以发生在理解之后,也可以发生在理解之前。Marton等的研究表明,这里的关键在于重复。学生在背诵某些文本时通常会采取多次重复的方法,而每次重复的过程中,他们所关注的部分不尽相同。一段或是一篇文本被拆解为不同的部分并且分别被诵读、理解、领悟和记忆,因而最后文本的整体也能够被领会[32]。不过,这种被广泛接受的解释也受到过质疑。比如Sachs等在其研究中就证实,只有在特定的情境下,中国学生才能认识到记忆和理解之间的紧密联系,但从学习的一般意义上看,他们并不能做到这一点[33]。

另外的一些研究着重于从总体上揭示和阐述中国大学生的学习观念。但就目前来讲,关于中国大学生学习观的研究还比较有限,尤其是实证性的调查。陆根书等在2003年采用开放式问卷和访谈的方法调查了168位西安交通大学的学生并得出了五种学习观。其中的前三种与Marton等的研究并无二致,但“以不同方式看待事物”和“作为人的改变”并未体现在研究中。陆根书等认为,这是由于大学生并没有刻意地把观念的转变和个体的转变分开,因为大学生认为个体的改变包含了思维方式、生活理念的改变等多个方面,它们都是个体发展的重要组成部分。因而他们把这种学习观念称为“个体的改变与发展”,认为持这种学习观的学生把学习视作学习者人生观、世界观和道德观的建构、改变与发展,使其成为更全面、更详细、更科学的系统,学习者开始用自己的眼光看待、分析和理解事物,具有强烈的个人价值。其学习目的在于改变自己的人生观、世界观及道德观。此外,研究者还发现了一种新的学习观——“创造新知”,意即学习是为社会创造新的知识、理论、观念或精神,从而推动社会发展。这种观念比“个体的改变与发展”更为高级,因为其目的并不只限于学习者个人,而是与整个社会产生了联系,学习的落脚点从个人的生活世界回归到了外部社会,它更广阔、更深刻、更崇高[34]。此外,陆根书等于2006年还对民办高校大学生的学习观念做了研究。相比于公办大学的学生,民办高校大学生的学习功利性、实用性更强烈,很多学生都认为学习就是为了获取证书、获得能力以及提高个人素质[35]。

一. 学习观类型研究

二. 学习观与学习方式关系研究

三. 影响学习观的因素研究

四. 中国大学生的学习观研究

-

一般来说,“纯粹的”现象描述分析学研究只关注“结果空间”的建立,对于“结果空间”的产生原因及其应用一般不太感兴趣[36]。以学习观的研究为例,诸多的实证性研究都止步于发现和描述不同类型的观念,但是却无法解释这些观念是如何形成的,以及为什么会形成等更为根本性的问题。现象描述分析学不允许也不可能对观念的产生原因作进一步的探究[37],这同时也是这一研究方式的一大局限,以至于很多研究者不得不承认,观念产生的原因只能让其他研究来回答。因此,一些学者开始利用现象描述分析学的发现进行各种相关性的研究,试图探寻观念自身产生和形成的潜在机制。例如,教师的教学观念与学生的学习观念的联系,教师的教学观与学生的学习观的关系等。可以预见,这类相关性研究未来会得到进一步发展,它有助于人们理解观念的形成机制,深化人们对观念本身的认识。

-

彭明辉(Pang M.F.)认为,现象描述分析学的发展可以划分为五个阶段,即探讨学生学习的差异阶段;研究人们经验世界方式的差异阶段;形成解释人们经验世界方式的理论框架阶段;应用变易理论描述及分析课堂教学阶段以及使用变易理论设计学习环境来促进学习的发生阶段。前两个阶段属于传统现象描述分析学范畴,主要研究人们经验现象的质性不同的方式。后三个阶段则属于“新”现象描述分析学范畴,强调解释及促进经验现象的特定方式[38]。经过多年的努力和大量的研究,学者们已经揭示了不同教育制度和文化环境下大学生所持有的各类学习观念,而且这些观念的层级划分也形成了比较一致的观点。那么,下一阶段的核心问题就是如何促进学习观念的转变与提升,朝着更加高级和复杂的学习观发展,亦即所谓的促进经验现象的特定方式的发生。具体到教育实践中就是怎样通过教学方法、课程设置、学习环境的设置来改进教学和学习,进而实现学生综合能力(理解能力、批判性思维能力、独立思考能力、权衡轻重能力、创新能力等)的养成和提升。这些都是教育研究人员与作为实践者的教师应当思考和解决的问题,也是现象描述分析学学习观研究进一步发展的方向。

-

在已有的学习观研究中,学者们对“学习”这一现象都是从一般的意义上来理解的,学习只是一个笼统的概念,而作为研究对象的学习者也是从宏观、普遍、一般的层面上谈学习。然而,近些年的研究逐步走向细节和微观层面,具体到学生对于某些学科的某些关键概念的理解和解读方式。这类研究具有非常鲜明的实证特征,一般需要细致地描述、解释和分析学生理解某些概念、解决某些问题的过程,以及过程中蕴含的学习理念和学习方法、方式。这一新的研究转向与教和学的关系更加紧密,实用性更强,有着广阔的前景和应用潜力[36]。毫无疑问,这种新的变化将会给教学工作带来诸多有益启示,促进不同学科教学改革的推进,进而提高人才培养质量。同时,现象描述分析学对教学实践的价值也会得到更大程度的彰显。

下载:

下载: