-

社交焦虑(social anxiety)是指出现在人际交往过程中的个体焦虑现象,主要指在日常社交中对他人的评价有强烈的恐惧感及害怕感,严重的社交焦虑甚至会导致社交焦虑障碍[1].西方已有研究显示,社交焦虑问题始于青少年期[2],同时,这个时期也是社交焦虑的多发期[3].因此,对青少年社交焦虑的研究就显得尤为迫切并极具现实意义.

社交焦虑成因复杂,受诸多因素影响.社交焦虑会受到个体认知的影响,在认知理论的指导下,研究者[4]发现社交焦虑个体存在普遍性的认知偏差,包括记忆偏差、注意偏差、解释偏差和消极自我印象偏差等.同时,合理情绪疗法ABC理论的提出者埃利斯认为,导致个体不良情绪产生的原因并不是事件本身,而是由对所发生事件的不合理信念造成的,从社交焦虑的角度来看,认知在事件与社交焦虑之间起到了关键作用,即个体对于事件不合理的信念、不正确的认知等致使个体产生了社交焦虑.已有研究显示,社交焦虑还会受到人格因素的影响.李波和马长燕[5-6]在对9名青少年社交焦虑个体的深度访谈中发现,青少年人格中的内向及其神经质因素对社交焦虑存在重要影响,另外还有个体的羞耻感、自尊水平等也均对社交焦虑有重要的影响作用;赵鑫等人[7]对青少年人格与社交焦虑之间的关系研究发现,青少年的宜人性、严谨性、外向性、开放性与社交焦虑呈显著负相关,神经质与社交焦虑呈显著正相关;还有研究认为[8],个体由于缺乏必要的社交技能而导致社交焦虑.

由以上对社交焦虑的成因分析来看,研究者分别就个体的认知、人格以及适应性方面对社交焦虑的成因做了研究,研究内容和形式比较分散.本研究结合当前中国素质教育大背景以及教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出的发展各学段学生的核心素养体系的要求,以心理素质这一核心素养对青少年社交焦虑进行研究.心理素质(psychological suzhi)是在中国素质教育大背景下提出的本土化概念,是指以生理条件为基础,将外在获得的刺激内化成为基本的、稳定的和衍生性的,并与人的适应行为和创造性行为具有密切联系的心理品质,是由认知、个性和适应性3个亚系统共同组成、相互作用且动态发展的一个自组织系统,是人稳定的和内在的心理品质[9-10].

心理素质包括个体的认知、个性以及适应性特征,从宏观上对社交焦虑的部分成因及形成机制做了概括性和综合性的研究上升.另外,从心理健康的角度来看,心理素质是心理健康的内在影响因素,两者是“本”与“标”的关系,心理素质直接影响心理健康水平[11-12].社交焦虑作为焦虑的重要组成部分和表现形式,是关于个体心理健康的一个有效的消极指标.所以,我们从心理素质的内涵、内容及其与心理健康的关系推测,心理素质会对社交焦虑产生重要的影响和预测作用.

国外关于社交焦虑的研究较为丰富和成熟,国内的研究也日趋增加,但有关社交焦虑在男、女性别上的差异的研究所得结果不甚一致.已有研究显示,女性的社交焦虑要显著高于男性[13-15],而且在社交焦虑障碍上,女性患病率均一致高于男性,并具有跨文化一致性[16],但有部分研究显示[2, 17-18],男、女在社交焦虑上不存在显著性差异.性别差异的这一研究表现,促使我们思考性别是否会影响青少年心理素质与社交焦虑之间的关系.

综上所述,本研究从影响社交焦虑的心理因素方面着手进行研究,研究选取12~18岁在校青少年学生为被试,对心理素质与社交焦虑的关系以及性别可能在两者之间所起的调节作用进行取样研究.并提出如下假设:①青少年心理素质会对社交焦虑起到一定的负向预测作用;②性别在青少年心理素质与社交焦虑之间起调节作用.

全文HTML

-

采用整群随机抽样的方法抽取西南地区年龄跨度为12~18岁的青少年学生,剔除作答不认真或无效问卷后,最后获得有效问卷919份.其中男生414人(45%),女生505人(55%),初中444人(48.3%),高中475人(51.7%),平均年龄为(14.8±1.7)岁.

-

采用由张大均等在原有中学生心理素质问卷[19-21]的基础上,依据心理素质双因素模型修编而来的2015年版中学生心理素质问卷(简化版)[22].问卷包含认知、适应性和个性3个维度,共34题,计分从“非常不符合”到“非常符合”为1-5级评分,其中5,8,11,14,17,23,29题为反向计分,心理素质总分越高,表明相应的心理素质水平越高.问卷的信效度良好[23],本研究的α系数为0.89.

-

Leary(1983)[24]编制的交往焦虑量表,常用于评定主观的独立于行为之外的社交焦虑体验的倾向,量表包含15道题目,从“与我一点也不相符”到“与我极其相符”为1-5级评分,其中3,6,10,15为反向计分题,分值跨度为15~75分,总分越高,说明社交焦虑程度越高,量表的信效度良好.本研究的α系数为0.70.

-

使用SPSS 21.0及Mplus 7.0[25]分析处理数据,并采用Harman单因素检验法进行检验[26],把中学生心理素质简化版问卷与交往焦虑量表的题目一起进行探索性因子分析,未旋转的情况下共析出11个主成分,最大的主成分解释了总方差变异的18%,未超过40%,表明本研究不存在明显的共同方法偏差问题.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 中学生心理素质问卷(简化版)

1.2.2. 交往焦虑量表(IAS)

1.3. 数据分析

-

以性别和学段为自变量,社交焦虑为因变量,进行单变量多因子方差分析.结果显示,性别的主效应显著(F=4.56,p < 0.05),女生的社交焦虑水平(M=41.38,SD=7.13)显著高于男生(M=40.34,SD=7.37),学段的主效应不显著,两者的交互效应也不显著.青少年心理素质的认知、适应性和个性以及社交焦虑的平均数(M)和标准差(SD)见表 1.

-

相关分析结果显示,青少年认知、适应性和个性两两呈显著正相关,且均与社交焦虑呈显著负相关.

-

使用Mplus 7.0软件分别建立模型,首先对各变量进行打包[27],然后做社交焦虑对青少年心理素质各维度的标准路径回归.结果显示,各模型拟合良好,青少年心理素质各维度均能显著负向预测社交焦虑.见表 2.

-

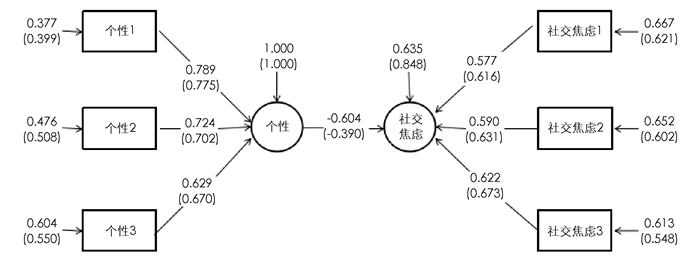

为进一步探究性别的调节作用,以性别为调节变量,检验其在青少年心理素质(认知、适应性及个性)与社交焦虑之间的调节作用.使用Mplus 7.0软件,分别做认知、适应性和个性维度与社交焦虑的性别群组分析的Model Test检验,检验男、女生在心理素质各维度与社交焦虑之间标准路径回归系数是否有显著性差异,如果有显著性差异,说明性别在两者之间起调节作用.结果显示,模型拟合均良好,但性别在认知和社交焦虑之间不起调节作用[Wald χ2(1)=1.488,p=0.223],性别在适应性和社交焦虑之间不起调节作用[Wald χ2(1)=1.104,p=0.293];性别在个性和社交焦虑之间起调节作用[Wald χ2 (1)=4.183,p=0.041],模型的拟合指数:χ2(24)=60.635,χ2/df=2.526,CFI=0.961,TLI=0.951,RMSEA=0.058 (90% CI=0.040,0.076),SRMR=0.045.男生的个性能显著负向预测社交焦虑(β=-0.604,p < 0.001),女生的个性也能显著负向预测社交焦虑(β=-0.390,p < 0.001),但男生个性显著负向预测社交焦虑的标准路径回归系数要显著高于女生[Wald χ2(1)=4.183,p < 0.05],即男生的个性品质对社交焦虑的负向预测作用显著大于女生(图 1).

2.1. 青少年社交焦虑的特点

2.2. 青少年心理素质与社交焦虑的相关分析

2.3. 青少年心理素质对社交焦虑的预测

2.4. 性别的调节作用

-

本研究显示,青少年心理素质的认知、适应性和个性3个维度均与社交焦虑呈显著负相关,且均能显著负向预测社交焦虑,即青少年个体的心理素质越高,其社交焦虑水平就越低.一般来说,高心理素质水平个体有良好的认知能力、积极向上的个性和较高水平的适应能力.良好的认知会降低社交焦虑水平,这与前人的研究相符[4, 28].一方面认知主要表现在人对客观事物的反映活动中,直接参与到对客观事物的具体认知操作,认知是心理素质的基本成分[10],积极正确的认知无疑会避免个体在社交情境下的认知偏差.另一方面,也验证了埃利斯的合理情绪疗法的ABC理论,即人们对事物的看法导致了人们不同的情绪,而不是事物本身.青少年一般处于在校学习阶段,主要的人际交往对象为同伴、老师和父母,而这个时期青少年正是由幼稚转向成熟的阶段,对很多事情包括对自身的认知都还处于迷茫期,并极易出现人际交往问题,当在人际交往中遇到困难和挫折时,往往会怀疑自己,对自身产生认知方面的偏差,比如低自尊水平青少年往往社交焦虑水平较高[5].

青少年个体的个性因素对社交焦虑有影响,积极的个性品质会降低个体的社交焦虑水平,这与前人的发现相一致[5, 7].首先从心理素质中关于个性的定义来看,个性要素主要表现在个体对客观事物的对待活动中,个性虽然不直接参与对客观事物认知的具体化操作,但是对认知操作具有动力和调节机能的作用,属于心理素质的动力成分,即个性品质一方面对认知提供动力性支持,另一方面会调节个体对事物的认知[10].其次,已有的研究[5, 7]显示,内向个体不善于与外部进行交流,在人际交往过程中不占据主动,一般表现得比较被动,从而导致一定的人际关系问题,而神经质个体的社交焦虑水平一般较高,因为他们很难控制自己的脾气,存在更多的社交焦虑体验.拥有良好适应性的青少年个体社交焦虑水平较低,心理素质的功能性价值主要体现在其适应性上,适应性是在认知和个性要素的基础上,通过与外部环境的交互作用,经过选择、适应或者改变环境,使自身与环境相协调的适应能力[10].从适应性的角度来讲,社交焦虑个体属于适应不良,在所处环境中感到难以适应,从而导致较高的社交焦虑体验.整体来说,心理素质会显著负向预测社交焦虑,高心理素质水平会显著降低个体的社交焦虑水平.

-

本研究结果显示,青少年社交焦虑在男、女不同性别上存在具有统计学意义的差异,表现为女生的社交焦虑水平显著高于男生,这与以往的研究结果相一致[13-15].并且在性别差异的另一表现,即性别的调节作用检验中发现,性别在心理素质的个性与社交焦虑之间起调节作用,也即男生的个性品质对社交焦虑的负向预测作用显著大于女生,而在认知、适应性和社交焦虑之间不起调节作用.

程刚等人[16]在对社交焦虑患者的性别差异分析中发现,在社交焦虑障碍上,女性患病率均一致高于男性,并具有跨文化一致性.并从进化论及生物学的角度做了一定的解释,他们认为由进化导致的两性在与社交焦虑障碍有关的神经和内分泌系统上会出现显著差异,而这种差异会使得女性更倾向于寻求外界帮助和建立社会关系,但同时也可能增加了女性对社交焦虑障碍的易感性.另外,性别角色的社会化理论[29]提出,男、女性在社会化的过程中由于承担的责任不同,其个体发展也会表现出性别上的差异.在个体社会化的过程当中,受中国传统文化的影响以及社会所赋予或期待的男、女性不同的社会角色,男性通常被赋予或期待为坚强、独立和外向等个性品质,而女性通常被赋予或期待为含蓄、羞怯和内向等个性品质.已有的关于人格与性别角色的研究[30]也显示,男性化得分在外向性维度上与之有较强的正相关,女性化得分在人际关系维度上与之有较强的正相关,并具有跨文化的一致性.相对于男性,女性在处理人际关系问题方面,更容易产生焦虑性体验,比如退缩不前、矜持敏感和多愁善感等,这与传统的社会角色要求有关[15],而且女生在进入青春期后个体的自我评价会降低,会非常在意外界对自己的评价,进而造成女生远远高于男生的对“否定评价”的焦虑体验[14].以上分析与本研究的结果相类似.首先,男、女青少年心理素质的个性品质均能对社交焦虑起到显著负向的预测;其次,男性心理素质的个性品质对社交焦虑的预测要显著大于女性,这很可能就是由于男、女生理的不同以及社会角色分化所导致的.

-

2014年教育部在当前实施素质教育的大背景下,根据各学段学生的实际发展情况以及对各学段学生发展的期望和要求,提出了构建并发展各学段学生核心素养体系的内容框架.从某种意义上来说,学生的核心素养主要表现为其内在积极心理素质和外显良好行为习惯.由此可以认为,积极心理素质是学生的核心素养的核心,培养学生积极心理素质是素质教育重要任务,心理素质不仅仅是学生素质的重要组成部分,而且还会对学生素质的良好发展起极大的制约作用,心理素质教育既是素质教育的出发点,也是素质教育的最终归宿[9-10].本研究结果提示我们:①可以通过提升个体心理素质水平而降低或消除青少年个体的社交焦虑;②在降低社交焦虑的过程中,应该更加注重对男生的个性品质的关注或干预;③通过提升心理素质降低或消除社交焦虑,并在降低或消除社交焦虑过程中提升个体的心理素质水平,对于素质教育的继续开展以及核心素养的培养发展都是极好的、可实施的办法.

下载:

下载: