-

教育家杜威认为:“教育要随着社会的变化而变化,教育的目的和手段并不是一成不变的,应当易于接受经常的修正”[1].十九大以来,我国社会进入了新的发展时期,学校体育工作的目标和策略均发生了明显的变化,学校体育不仅要“有”,还要向“优”发展,这是新时代对学校体育工作提出的新要求.高校体育教育要完成新时代赋予的新使命,必须要突破原有课程模式的束缚,努力拓展其时间、空间、内容和形式,充分发挥教师的主导作用,以形成课内分层教学与课外分层指导有机结合的课程体系[2].鉴于此,在综合已有研究的基础上,试图构建以课堂体育教学为中心,以课外单项体育俱乐部为拓展、延伸与补充的“课内外一体化”分层教学模式,并提出可行性实施策略,旨为正在谋求体育教学改革的高校提供一定的参考.

全文HTML

-

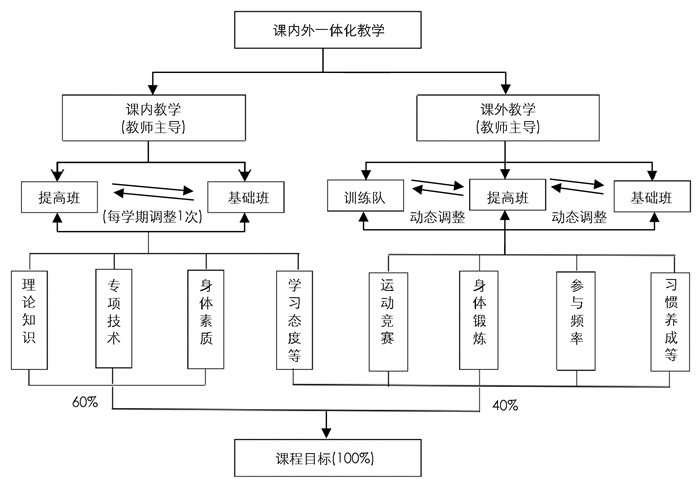

教学模式是在教学思想的指导下,为了完成既定教学目标而形成的规范化程序,它由比较稳定的教学过程、可操作性的教学方法和科学合理的评价体系所组成[3].本文所述的“课内外一体化”分层教学模式是高校公体课的范式或类型之一,它基于当前体育教育改革与发展的理念,以实现体育课程目标为导向,并结合高等教育的现实需求而设计的总体方案.该模式以学生为主体,将学生体育参与的全过程都纳入体育课程体系,并通过课内分层教学与课外分层指导两大板块的联动耦合来实现高校体育课程目标(图 1).

课内教学以教师为主导,主要针对大一、大二的学生,学生可根据兴趣爱好、健身需求等自主选择项目,并根据自身专项基础和身体素质条件选择合适的学习层次(提高班或基础班).学期初在学生自愿的基础上对提高班和基础班的学生进行微调,把在提高班学习确实吃力,难以跟上进度的学生调整到基础班,将基础班进步较大、水平显著提高的学生调整到提高班.课外教学则是以“教师+学生助教”为主导,针对全体学生所进行的每周3~5次分层次教学指导活动,是课内教学的补充和延续.课外教学实行动态分层,即学生根据自己的参与频率和进步情况,经指导老师认定后可随时调整到适合自己的学习层次,课外分层教学中教师主要完成对提高班及训练队的教学指导,学生助教(俱乐部骨干)主要协助完成基础班学生的教学指导.

“课内外一体化”教学模式赋予课内教学(60%)、课外教学(40%)一定的分值比例,要求学生在课外体育参与中也要遵循教学计划,进行系统有规划学习,这不仅充分地发挥了教师的主导作用,也有效地激发了学生的参与热情,让课内教学内容更直接地延续到了课外. “课内外一体化”教学模式彻底改变了以往学生在课外参与体育中无辅导、无监管、无器材的“三无”现象,将在校学生体育参与的全程纳入到可控的教学范围之内,在形成课内外一体化教学指导体系的同时,也进一步提高了学生的体质健康水平,并培养了学生体育参与的热情,促进了终身体育习惯的养成.

-

兴趣是人们积极探究事物或从事某种社会活动的心理倾向,它具有增加动力与提升效果的作用.因此,在各类运动参与中,需要充分激发学生的学习激情,促进其个性的发展,这既是时代发展的趋势,也是学科发展的要求. “课内外一体化”教学的应用大大增加了教学内容的多样性和丰富性,在课外设立各种不同的单项体育俱乐部并有专业教师进行指导,学生不仅可以自由选择喜欢的项目,还可以根据自身的运动水平选择合适的学习层次,其主体地位在体育参与过程中得到了最大程度的凸显[4].

-

在以往的体育教学过程中,大都是以终结性考核的方式来评定学生一定时间内的学习效果,这种评价方式相对比较片面且不够科学[5].由于“课内外一体化”教学的针对性较强,突出区别对待的原则,因而对学生的评价更注重过程与结果结合的综合性评价,这不仅打破了以往依据《国家体育锻炼标准》评定学生成绩的“形成性评价”模式[6],还把学生课外体育的锻炼时间、频率、习惯、态度等通过一定的评价标准打分后计入总的体育成绩,即根据学生课堂内外的综合表现全面评价学生的体育水平,这种评价方式更加科学、全面.

-

实践证明,校园文化对优化学习环境,促进学生全面发展有着不可替代的作用. “课内外一体化”教学以多种多样的形式介入学生体育参与的全过程,促进和引导各类体育活动的开展,丰富了校园体育文化的建设,尤其在课外体育教学中,体育教师要加大对各单项体育俱乐部的指导力度,切实发挥体育骨干的表率作用,定期组织各类体育活动和体育竞赛,充分激发学生体育参与的兴趣与热情.还要将课外体育活动并入教学计划,健全机制、完善制度、增强保障,把举办运动会、阳光长跑、冬季长跑等大型校级体育活动常态化.

-

教师的综合素质是决定体育教学质量的关键,“课内外一体化”教学的实施必将对体育教师的综合素质提出更高的要求.由于教学内容大大增加,教师原有的体育理论知识和体育技能已经不能满足新的教学要求,需要教师不断学习,提高综合教学水平,为学生提供理论和实践指导.另外,随着学生评价机制的不断健全,学生评教不仅限于课内教学部分,还涵盖了课外教学部分,学生课内、课外评教的满意度将作为教师考核的重要依据,这种评教方式将充分调动广大教师的积极性,教学质量将由过去的被动要求转变为主动提高.

-

学生体育技能的提高和锻炼习惯的养成仅仅依靠每周一次的课内学习是不够的,要想让学生掌握指导自身开展终身体育的技能,还需要课外进行大量的练习加以巩固. “课内外一体化”教学通过形式多样、丰富多彩的课外体育教学为学生提供了良好的练习机会. “课内外一体化”教学延长了学生的锻炼时间,学生的技术掌握必将更加熟练,对体育参与的兴趣也将大大提高.不仅如此,随着课外体育教学的有序开展,学生活动量增加,体质将得到不断的增强,并且有些运动技术学生在课外参与时经过自学或互学便可熟练掌握,所以,教学效果也将得到明显的提高.

2.1. 凸显学生主体地位,满足了不同层次学生的个性发展

2.2. 注重过程性评价,建立了以学生为中心的评价激励机制

2.3. 丰富校园文化建设,促进了优秀体育文化的传承创新

2.4. 师资竞争性增强,提高了体育教师的综合教学水平

2.5. 施教针对性强,体育教学效果将得到明显改善

-

学校成立体育俱乐部联盟,挂靠公共体育教学部(系),下设各个单项体育俱乐部,单项体育俱乐部实行会员制,分初级(零基础)、中级(有一定基础)和高级(运动队成员)3个等级,各个等级的教学深度不同,以确保各层级会员的运动水平得到持续的提高.公共体育部(系)向各单项俱乐部选派1~3名指导教师,负责各单项俱乐部活动计划的制订、组织,指导开展各类体育活动.体育俱乐部联盟设专职管理人员1名,各单项俱乐部除指导教师外,配备学生助教若干名,全面负责俱乐部日常的课外体育教学及管理工作.

俱乐部的管理自上而下,可操作性强,有懂体育的人来管理体育,并赋予一定的成绩比例做保障(占学期总成绩的40%),有利于提高课外体育活动的实效性和持久性,从而彻底改变了以往课外体育管理松散、无序、低效的状态,也弥补了目前高校单纯依靠课内教学而难以完成课程目标的不足.

-

“课内外一体化”教学将课内与课外两个单元进行有机统筹,以课内教学为主,并把有计划和有组织的课外指导纳人课程体系,不仅拓展了教学的时间、空间、内容和形式,还充分地发挥了教师的主导作用.课内依据学生的运动水平进行分层次教学,课外则完全打破原有班级、人数等限制,在学习内容、学习时间及学习形式的选择上给予学生更大的自主权,让课内教学内容在课外得到了充分的延续.学生在课内教学的基础上,依据自身兴趣和身体状况选择适合自己的俱乐部及学习层次,通过坚持不懈的体育参与,完成相应的参与度方可获得一定比例的综合成绩[4].

-

我国之前出台的《国家学生体质健康标准》是采用同一标准,统一评价的方式对学生的阶段性学习效果进行评价.这种评价方式不仅没有体现出层次性,也忽略了学生的个体差异,容易挫伤学生参与体育活动的积极性和自尊心[4, 7]. “课内外一体化”教学模式将学生的课外体育参与按一定比例纳入综合成绩测评,实现了体育课程考核内容和考核方法的一体化,在学习评价上强调以发展的角度来进行动态的、全过程的评价,将总结性与过程性评价相结合,重点关注学生经过努力后的进步程度,将已有基础与提高幅度进行对比评价,从而起到全面提升学生体育参与热情的作用.

-

传统体育教学中,学生与老师互为两条平行线,除在体育课上有所交集外,其它时间极少进行互动,这种教学互动的缺失将使得老师很难及时了解学生学得好与差[8]. “课内外一体化”教学管理平台的搭建,将体育教学资源的管理方式、服务模式进行全面整合,构建起协同开放的体育“课内外一体化”网络结构,使课内与课外、线上与线下教学相结合,实现了资源共享、信息交流、同步学习的需要.课前教师搜集或自制课程相关学习资源(微课视频、PPT、仿真动画、多媒体教学视频等),发送到“课内外一体化”教学管理平台学习区,同时通过课程资讯或公告的方式将消息推送给学生,学生在接收到系统所推送的消息后,可根据自己的作息时间合理安排碎片时间进入学习区进行预学习,熟悉相应的教学知识点,此过程中,师生可通过交流区进行多维互动,遇到疑难问题也可实时与教师进行咨询答疑,在课内教学(即线下教学)后学生还可以随时借助该平台提供的资源进行技术要点的自主练习.

3.1. 打破传统格局,成立全新课外单项体育俱乐部

3.2. 坚持课内教学与课外指导有机联系

3.3. 兼顾个体差异,建立分层评价体系

3.4. 借助信息技术,搭建课内外一体化教学管理平台

-

“课内外一体化”教学模式将课堂教学与课外体育俱乐部进行联动耦合,有效拓展了体育课堂教学的时间、空间、内容和形式,相较于传统教学模式,“课内外一体化”教学模式在凸显学生主体地位,丰富校园文化,增强师资竞争性,改善教学效果等方面均具有显著优势.现阶段,唯有加大教学改革的力度与进度,不断优化“课内外一体化”教学运行模式,才能有效提升高校体育教学质量,以完成新时代赋予高校体育教育的新使命.

下载:

下载: