-

现代旅游业在全球化背景下迅速崛起,并依靠其综合性强、关联性大、产业链长的特点,打破传统旅游业的壁垒,广泛涉及并交叉渗透到相关产业及行业中,为区域经济的发展做出了突出贡献[1].各地政府逐步认识到旅游业对发展的重要性,为抢夺国内外客源,争先推出各种旅游产品,致使旅游行业的竞争变得空前激烈[2],城市作为现代旅游业的支撑点和主体,其发展水平对旅游业的发展尤为重要[3].对于旅游管理者和旅游学者而言,如何合理地分析、评价和配置当地的旅游资源,促进旅游竞争力的提升是目前研究的重点[4].但是中国幅员辽阔,区域经济水平、资源禀赋、地理位置、市场环境等方面存在差异,旅游竞争力水平就可能出现区域不平衡的现象,而解决旅游发展不平衡的关键在于准确认识区域旅游发展的差异性特征[5].因此,对我国各地区旅游竞争力水平的发展现状、时空差异等问题的研究,对促进旅游业的提升,实现区域经济协调、可持续发展具有重要的理论意义和实际意义.

目前,学界对城市旅游竞争力的内涵还没有统一的描述,大多数学者认为城市旅游竞争力是指在旅游资源、城市地理区位、自然经济环境等因素的综合作用下,作为旅游目的地的城市在与其它城市的竞争中所体现出的相对优势[6],而相关研究主要涉及以下几个方面:①影响因素研究.如从吸引力层面[7]、旅游需求和供给层面[8]、旅游信息[9]等层面探讨影响城市旅游竞争力的因素,认为城市发展水平、对外经济联系、城市文化氛围、旅游景点、区位特征、基础设施、环境质量、服务水平[10]、生产要素、需求条件、相关与支持性产业、区域旅游战略和结构、区域竞争[11]等因素是影响城市旅游竞争力的重要因素;②提升策略研究.如提出应该从推行综合质量管理[12]、改善交通环境[13]、合理配置资源[14]、提高城市旅游形象和加强营销[15]等方面来提升城市旅游竞争力;③竞争力评价研究.如提出从旅游动机、季节竞争力、游客满意度[16],核心吸引物、文化体验[17]、制度竞争力、开放竞争力[18]等软指标和旅游业绩竞争力、旅游环境支持竞争力、旅游现状竞争力、旅游潜力竞争力[19-20]等硬指标入手创建评价指标体系,然后运用结构方程[21]、DEA模型[22]和层次分析法[23]等方法对城市旅游竞争力进行评价.

综上,目前国内外关于城市旅游竞争力的研究成果颇为丰富,但多存在宏观、静态和定性等特点,以中部地区城市为研究对象,从“生态文明建设”视角建立指标体系并选取面板数据进行动态评价的研究尚不多见.鉴于此,本文以国内外已有研究为支撑,首先构建融入“生态文明建设”思想的城市旅游竞争力三级评价指标体系,然后选取中部地区80个地级市为研究对象,运用BP神经网络动态激励模型、泰尔指数、探索性空间数据分析等方法对中部地区城市旅游发展水平进行动态测度与比较,以期丰富城市旅游竞争力研究的相关内容,对客观认识中部地区旅游业的发展状况、协调区域发展水平提供借鉴.

全文HTML

-

中部地区旅游资源丰富,垄断性强,区位优势得天独厚,旅游业将成为中部地区发展的支柱产业,对中部崛起尤为重要[24].故本文以河南、安徽、湖南、湖北、江西、山西六省共80个地级城市为研究对象,对其城市旅游竞争力水平进行动态测度与比较.

-

在构建指标体系时需遵循科学性与可操作性相结合、系统性与简明性相结合、特色指标与通用指标相结合、定量指标与定性指标相结合的原则.其中特色指标是指处于生态文明建设背景下的旅游业正逐步向生态旅游转型升级,2016年3月发布的《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中更是明确提出要“支持生态旅游”[25],鉴于此,指标体系在以体现城市旅游竞争力通用指标的基础上,要兼顾融入生态旅游发展方面的特色指标,其具体指标要从两方面进行构建:一方面,城市旅游依托城市的自然环境发展而来,故在构建指标时要考虑到城市自身的生态环境;另一方面,生态旅游资源禀赋是城市发展生态旅游的重要物质载体,且主要体现在生态旅游资源规模和生态旅游资源品味层面上.

依据上述原则,利用元分析的方法对国内外学者提出的城市旅游竞争力评价指标进行初步筛选,然后在经过指标相关性检验和专家咨询后,建立了一个包含3个一级指标、7个二级指标和30个三级指标的城市旅游竞争力评价指标体系(表 1).

-

本文数据主要来源于《河南省统计年鉴(2012-2016)》《安徽省统计年鉴(2012-2016)》《湖南省统计年鉴(2012-2016)》《湖北省统计年鉴(2012-2016)》《江西省统计年鉴(2012-2016)》《山西省统计年鉴(2012-2016)》《中国区域经济统计年鉴(2012-2014)》《中国城市统计年鉴(2012-2016)》,部分数据来源于各地市国民经济和社会发展公报、国家环保部数据中心、各地市旅游局官网.其中,旅游资源丰度是按照各城市A级及以上旅游景区数量进行计分;生态旅游资源规模是以各市自然保护区总面积来测定;生态旅游资源品味采用赋分法计算:国家级、省级、市级、县级保护区按成立年代计分,70年代分别计10分、8分、6分、4分,往后每个年代减1分,2000年后归为一类,每个国家生态乡镇计4分;生态旅游资源多样性则用群落多样性指数来测量[26],即:

其中D为生态旅游资源多样性指数,Ni为第i种生态旅游资源类型数目,N为所有生态旅游资源总数.

1.1. 研究区域

1.2. 指标体系构建

1.3. 数据来源

-

BP神经网络是ANN技术中运用最为广泛的一种网络,与传统的统计模型相比具有更好的容错性、鲁棒性和自适应性,适合用于解决复杂的非线性系统问题,在预测、分类和评价中最为适用[27].动态激励理论是一种基于被评价对象动态发展过程的趋势理论模型,其原理是:在某一时点tk上,被评价对象的发展状况与tk-1相比是呈上升趋势,则对其进行适当奖励,若是呈下降趋势,则对其进行适当惩罚,若是平稳发展,则不奖励也不惩罚[28].该模型将被评价对象的发展态势进行量化,使其体现在结果中,能够体现出被评价对象的时序动态演变过程.基于动态激励理论的特点,修正BP神经网络模型,构建BP神经网络动态激励模型,使之更具动态性和准确性.该模型建立的具体步骤如下:

第一步:整理并处理基础数据.根据建立的指标体系搜集相关数据,为了便于计算将原始数据整理成如下矩阵形式,其中xmn(ti)表示在ti时刻第m个城市的第n项指标值:

由于矩阵中各指标的单位是各不相同的,不能直接进行实证测度,需要进行标准化处理.根据各指标对城市旅游竞争力的影响程度,可以将指标分为两类:一类是对城市旅游竞争力产生正向影响的指标,如旅游外汇收入、国内旅游收入等;另一类是对城市旅游竞争力产生负向影响的指标,如单位GDP能耗、工业废水排放量等.故在对这些指标进行标准化处理时需要依据各自特性进行转化,分别采用式(2)和式(3)进行处理,其中zmn表示处理后的结果,xmaxn和xminn分别表示第n项指标在第m个地级市中的最大值和最小值:

第二步:构建BP神经网络模型.根据实际情况,拟采用3层BP神经网络模型,依照指标体系,将30个三级指标作为输入神经元,故输入层节点数为30.设置隐含层神经元节点数时参照式

$l=\sqrt{n+m}+a$ ,其中:l是隐含层节点数;n是输入层节点数;m是输出层节点数;a是取值范围,一般a∈[0, 10]且取整数;在进行隐含层节点数设置时,需要在该范围内逐次增加隐含层的节点数直至找到最小误差所对应的节点数[29].输出层节点数为1,其含义为城市旅游竞争力评价值.在模拟实验之前,需要选取若干训练样本和检验样本并利用Matlab依照制定好的规则训练网络,其中隐含层采用sigmoid型传递函数,输出层采用purelin型传递函数,训练函数为trainlm函数,性能函数为mse函数,网络训练好后,则输入实际需要测度的样本值进行BP神经网络模拟,得出模拟结果.第三步:修正BP神经网络模型.记yi(tk)为第i(i=1,2,…n)个城市在tk(k=1,2,…T)时刻由BP神经网络模型模拟出的城市旅游竞争力评价值,则各城市在不同时刻构成的城市旅游竞争力评价值矩阵为

设Δi(tk)表示被评价城市si在第tk时刻的绝对增长率,Δi′(tk)表示被评价城市si在第tk时刻的相对增长率,则被评价城市si在第tk-1至第tk阶段,经动态激励理论修正后的评价值zi(tk)为

其中α,β为待定系数,其参数分别由式(5)激励适度原则和式(6)激励总量成比例原则进行确定,参数r则依据决策者偏好进行设置,一般r∈[1/5,5].

-

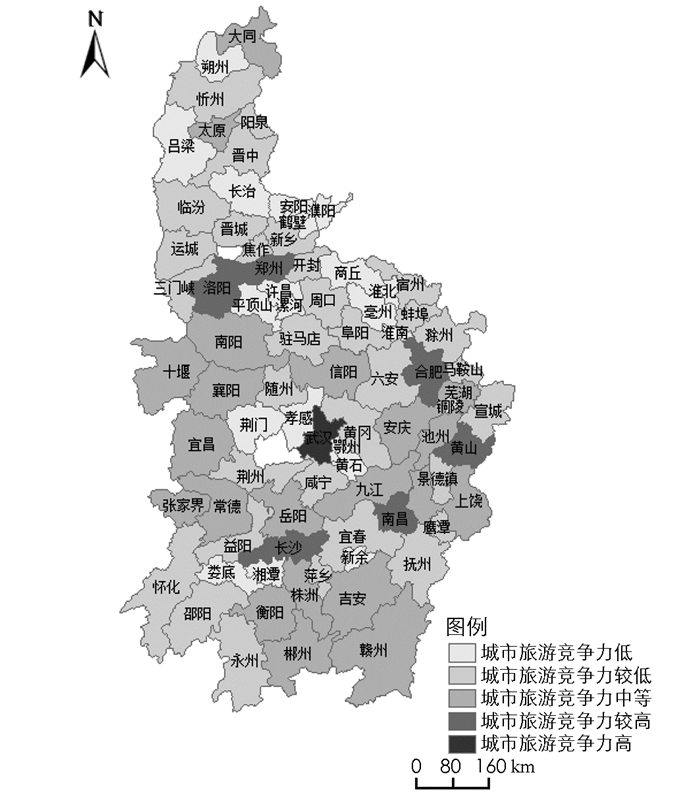

基于以上BP神经网络动态激励模型的设计,实证测度2011—2015年中部地区80个地级市的旅游竞争力,并将其汇总得均值结果,具体数值见表 2;为进一步比较分析各市旅游竞争力的横向特征,汇总2011—2015年各城市旅游竞争力的均值,运用自然断裂法将其聚类,具体情况见图 1.

根据表 2的评价结果和图 1中自然断裂法的原理,设置0.26以上为旅游竞争力较高水平,0.17~0.26为中等水平,0.17以下为较低水平.从整体角度来看,中部地区城市旅游竞争力评价均值为0.175,处于中等水平,且高于均值水平的城市有27个,低于均值水平的城市有53个,表明65%以上的城市旅游竞争力水平不高;从省域角度来看,湖南、湖北、河南、安徽、江西和山西各省城市旅游竞争力均值分别为0.192,0.198,0.159,0.174,0.183和0.148,其中湖南、湖北、安徽和江西处于中等水平,河南和山西处于较低水平,表明中部地区各省的城市旅游竞争力水平整体偏低;从市域角度来看,中部地区各城市间的旅游竞争力水平差异很大,结合图 1中的聚类分析可知:以武汉为首的第Ⅰ、Ⅱ类城市,除黄山和洛阳以外,其余都为省会城市,所具有的共同特点为:经济发展水平处于省域领先地位且稳步增长,拥有优越的旅游资源禀赋和区位条件,旅游收入水平持续攀升,旅游业正逐步成为城市的支柱性产业.其中武汉市凭借高速发展的经济水平和交通网络系统在中部地区处于一枝独秀的地位,而黄山和洛阳则依靠得天独厚的旅游资源和生态环境迅速崛起,旅游收入占GDP的比重也远超其它城市,旅游业已成为该市的支柱性产业.其次,第Ⅲ类城市共有20座,主要是池州、张家界、襄阳等著名旅游城市,它们在经济发展水平上虽不及第Ⅰ、Ⅱ类城市,但它们拥有良好的城市旅游品牌形象,在旅游生态环境上表现较为突出,以较大优势优于第Ⅳ类城市.最后,第Ⅳ和Ⅴ类城市共有53座,占中部城市数量的66.25%,这表明中部地区旅游竞争力水平总体偏低.其中,第Ⅳ类城市与第Ⅲ类城市相比,旅游资源利用效率不高,人均拥有道路面积、绿地面积等城市生态环境较差是旅游竞争力水平落后的主要原因,但各辖区内依然拥有较为丰富的旅游资源和人文景观,是极具潜力的旅游发展城市;第Ⅴ类城市的旅游品牌形象相对较差,旅游资源知名度不高,经济与交通较为落后,属于旅游竞争力急待提高的城市.

-

为了便于描述中部地区城市间旅游竞争力的地区差异,运用泰尔指数[30]分别测算2011—2015年中部地区城市旅游竞争力的地区差异,测算结果如表 3所示:

从总体上看,中部地区城市旅游竞争力的泰尔指数处于0.113 2~0.142 8之间,最小值为0.113 2,出现在2012年,最大值为0.142 8,出现在2014年,表明中部地区各城市间的旅游竞争力水平存在明显差异;数值变化趋势在一定程度上略有起伏,在2011—2015年表现出“降—升—降”的态势,但变化幅度不大,表现较为稳定.从省域上看,省域内差异在总体差异中的贡献率约为95%左右,是造成中部地区城市旅游竞争力差异性显著的主要原因,其中省域内差异值在0.109 6~0.132 9之间,同样表现出“降—升—降”的发展态势,其最小值和最大值分别出现在2012年和2014年,佐证了省域内差异在总体差异中的重要性.此外,湖北省的内部差异贡献率稳定在36%左右,远远高于其它省份对总体差异的贡献率,而山西省的内部差异贡献率虽然较低,但整体旅游竞争水平也相对较弱.

-

为了便于分析城市旅游竞争力水平分布的时空格局,借助探索性空间数据分析方法从两个方面进行分析,即全局空间自相关分析和局部空间自相关分析:

-

全局空间自相关是用来描述某种现象的整体分布情况,判断此现象在区域内是否具有集聚现象,常用全局Moran’I指数来衡量,具体计算公式如下[31]:

式中,I为全局Moran值;xi和xj分别为目标属性值在对象i和j上的观测值;ωij为对象i和j的相邻权重;x为研究对象属性值的平均值.

选用全局Moran’I指数来探讨中部地区旅游竞争力水平的总体格局分布特征.通过运行Arcgis软件,测得2011—2015年的全局Moran’I指数分别为-0.072,-0.058,-0.056,-0.017和-0.014,且p值均大于0.2,表明中部地区旅游竞争力水平不具有空间集聚效应,与聚类分析反映出的结果一致,即旅游竞争力水平高的地区都集中在在省会城市,所以在空间上不存在集聚现象.

-

全局空间自相关能反映所有区域与周边地区之间的空间差异的平均程度,但不能体现局部空间差异性,而局部空间自相关能够有效度量区域与其周边区域之间的空间差异程度及显著性,常用Local Moran’I指数来衡量,具体计算公式如下[32]:

式中,ωij为空间权重矩阵;Zi和Zj为i和j空间单元观测值的标准化形式.

为进一步刻画中部地区各城市旅游竞争力的空间格局及演变过程,利用公式(8)计算2011-2015年中部地区城市旅游竞争力的LISA值,并在检验的基础上(p < 0.05)运用Arcgis绘制LISA集聚图;同时为了能够更为简洁准确地表示具体区域的时空差异,将LISA集聚图中的信息进行汇总,具体见表 4:

由表 4可以看出,不存在高高集聚的区域,这是由于旅游竞争力水平受经济发展水平的制约,而经济繁荣的城市多为省会城市,所以旅游竞争力水平高的城市分布比较分散;低高集聚区域主要有:鄂州、黄石、咸宁、孝感和景德镇,这些区域自身的旅游竞争水平低而周边地区高,在发展当地旅游时,可以借助周边区域良好的市场环境,建立产业联动,促进跨区域合作;低低集聚的区域主要有:漯河、安阳、周口、商丘、蚌埠、淮北、大同和亳州,这些区域自身和周边的旅游竞争力均低,此类区域与周边区域共有的特点是经济发展缓慢、旅游品牌和资源匮乏;高低集聚区域主要是武汉,武汉具有高速发展的经济、文化、和市场资源,具有较高的辐射带动能力,周边城市可以依托武汉进行发展,从而构建良好的互动机制,实现自身旅游业的可持续发展.

3.1. 城市旅游竞争力评价

3.2. 城市旅游竞争力地区差异分析

3.3. 城市旅游竞争力时空分异特征

3.3.1. 全局空间自相关分析

3.3.2. 局部空间自相关分析

-

对中部地区80个地级市的城市旅游竞争力进行动态评价,分析其背后的时空差异格局与成因,得出以下结论:

1) 中部地区旅游竞争力整体处于中等水平,但多半城市的旅游竞争力水平仍然偏低;省域之间差异较小,湖南、湖北、安徽和江西处于中等水平,河南和山西处于较低水平,但各市域之间存在较大差距,在旅游竞争力水平分布上极不平衡.

2) 中部地区旅游竞争力整体差异在2011—2015年表现出“降—升—降”的发展态势,且波动较小;从泰尔指数可得出,省域内差异是影响总体差异的关键因素.

3) 从总体上看,中部地区旅游竞争力水平不存在集聚现象,但从局部上看,不存在高高集聚区域,低高集聚区域主要分布在鄂州、黄石、咸宁、孝感和景德镇,低低集聚区域主要分布在漯河、安阳、周口、商丘、蚌埠、淮北、大同和亳州,高低集聚区域主要分布在武汉.

结合中部地区旅游的发展特征,对提升其旅游水平提出以下建议:依据现有的旅游资源格局,中部地区应该建构以六大核心旅游城市群为依托,以九条综合性旅游交通大通道为枢纽,以九条“大山”“大水”旅游带和五大特色山水文化旅游圈为骨架的区域旅游网络.各城市应明确自身特色优势,加强旅游基础设施建设,合理开发旅游资源,打造旅游品牌效应,同时,各城市在发展旅游业的过程中不能各行其是,要在全省范围内产生联动效应,进而撬动中部地区旅游业的整体发展.在此基础上,要依托主要城市着重优化提升大徽州山水文化旅游圈、晋中民俗文化旅游圈、长江旅游带和黄河旅游带的发展,重点建设大巴山—武陵山旅游带、太行山旅游带、伏牛山旅游带、桐柏山—大别山旅游带、罗霄山脉旅游带和赣南客家民俗生态旅游圈,促进城市旅游板块的发展进程,以此来推动中部地区旅游业的发展.

下载:

下载: