-

信息化是当今世界发展的大趋势,是推动中国经济发展和社会变革的重要力量, 农业信息化作为信息化的重要方面, 近年来受到党中央、国务院的极大关注,最典型的就是中央一号文件连续11年(2005-2015年)关注农业农村信息化,并将其作为重大国策[1-3].与此同时,关于农业信息化领域的理论研究与实践活动也蓬勃发展[4],相应地,有关农业信息化领域的研究文献逐年增长,这些文献客观地记录了该领域的发展概貌,开展农业信息化领域的研究文献分析以了解农业信息化领域的研究现状,对把握该领域的整体发展趋势具有重要的意义.目前文献计量学在农业领域的应用逐渐增多,如Tancoigne E等[5]基于Web of Science对有关生态系统服务的科学文献进行了定量和定性分析,以帮助追踪农业科学的研究主题;Zhou Ping等[6]基于Web of Science从不同角度研究了中国与英国在食品和农业中的国际合作;Aleixandre等[7]基于SCI-E数据库采用文献计量分析了1954-2013年间有机农业的科学生产力、合作研究和影响;李晓等[8]基于Web of Science、CABI数据库和CNKI数据库分析了国内外超级稻研究现状;邬亚文等[9]基于Scopus数据库分析了国内外水稻的发展动态;高懋芳等[10]基于ISI Web of Science和CNKI数据库分析了国内外农业面源污染研究现状;赵晓莅等[11]基于国内外专业数据库对2005-2012年西南大学农业科学学科发展进行了文献计量分析;同时也有关于农业信息化文献计量方面的文献,如邓燕萍等[12]基于CNKI统计分析了中国农业信息化研究文献数据、期刊、主题等特征;黄灏然[13]基于CNKI分析了我国农业信息化文献数量及发展阶段、主要作者、主要研究机构、文献出版来源、研究热点等;韩春艳等[14-15]基于CNKI分析了中国农业信息化研究文献的年代分布、期刊分布、内容分布、产出单位等,但是尚未见基于Web of Science和CNKI数据库采用文献计量学分析国内外农业信息化领域研究的相关报道.本文利用Web of Science数据库[16]和CNKI数据库(中国知网)[10, 17],采用文献计量学分析方法,以CiteSpace为手段,分析国内外农业信息化领域研究的现状,揭示其发展趋势,以期为农业信息化领域科研工作者与决策者提供参考,促进农业信息化领域研究的深入开展.

全文HTML

-

本文中的英文文献信息来源于Web of Science数据库[16],它是一个综合性、多学科、核心期刊引文索引数据库,有一套非常严格的遴选标准;中文文献信息来源于CNKI数据库[10, 17],它是国内最大的文献数据平台之一,在各研究机构中应用非常广泛.这2个均为网络数据库,并在国内外有较好的权威性和认可度.文献时间范围截止到2014年12月31日.具体检索时间为2015年10月25日.英文检索式以TI=((agricultur*OR farm* OR agro* OR geoponic* OR countryside OR village OR rural) AND (informatization OR information OR digital OR internet OR network OR expert system OR decision support system))或者TS=((agricultur* NEAR informati*) OR (farm* NEAR informati*) OR (agro* NEAR informati*) OR (geoponic* NEAR informati*) OR (countryside NEAR informati*) OR (village NEAR informati*) OR (rural NEAR informati*)) AND SU=(agriculture OR forestry OR fisheries)进行检索.中文检索式以篇名=“农业信息化”进行检索.

-

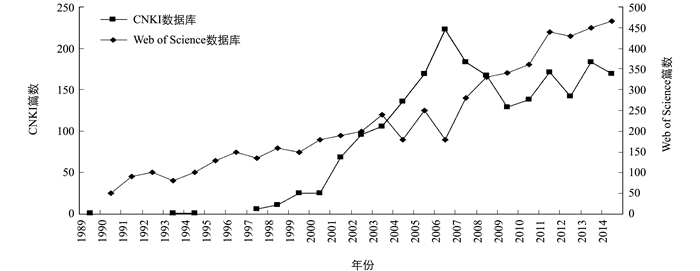

采用上面所述方法,在Web of Science和CNKI 2个数据库中分别检索出文献5 637篇和2 421篇,见图 1.

由图 1可以发现,自20世纪初发表农业信息化领域的相关文献以来,国际上农业信息化领域文献发表数量总体呈上升趋势;而国内于1989年首次发表有关农业信息化领域的文献,随后发文量亦呈逐年上升趋势,农业信息化领域研究受到了国内的广泛关注.同时也可以看到,国内农业信息化领域研究晚于国际,但与国际上的研究走向基本一致,尤其是在1997年以后,国内研究开始进入大幅增长阶段,并在2006年达到顶峰,之后趋于稳定.经过近10年的学界研究,国家层面的农业信息化政策制定已然成熟,2005年起,国家以中央一号文件形式连续11年(2005-2015年)从不同角度关注农业农村信息化.尽管2006年之后农业信息化文献量有所降低,但学界还是从不同角度在研究农业信息化这一问题,一方面中央一号文件为学界研究提供了方向,另一方面,学界研究也为国家进一步细化农业信息化工作提供了参考,此时,该领域研究与之前的发文量相比依然处于较高水平,在学界保持了较高的关注度和研究度.

-

Web of Science数据库中检索出了不同国家在农业信息化领域研究的基本情况.由检索结果可知,美、英、澳、德、中、加等国家的论文数量比较多,均超过了300篇;累计被引频率处于前列的分别为美、英、澳、荷、加、德等国家,均超过了3 800次,其中美国高达22 137次;篇均被引频率处于前列的分别为荷兰、英、澳、丹麦等国家.中国在该领域的文献发表量虽然位列第5位,但其被引频次和篇均被引次数均比较落后.由此可知,美、英、澳、荷等国家无论是在文献发表数量还是在文献质量方面都处于世界领先地位.同时还可以发现,中国该领域的论文主要发表在21世纪,因为该阶段与美、澳、加、英等发达国家开展了比较频繁的国际合作.这与近几年来中国支持“走出去,请进来”战略有很大关系,更多的科研人员有机会出国学习与交流,国内单位也可以把国外知名学者请来参加学术活动与项目合作研究.这有助于中国农业信息化领域科学研究紧跟国际前沿,瞄准热点问题,通过与世界高水平机构与学者合作,共同探讨农业信息化发展.

-

Web of Science中检索发现国内外共有985个机构发表了农业信息化的研究文献,分布较为广泛.从机构论文与引文统计情况可知国家科研机构和大学是国家科技创新体系中的核心和中坚力量.统计范围内,国际上农业信息化文献发表量在50篇以上的研究机构有17个,共计发文1 137篇,占外文全部发文量的20.17%.发文量最多和累计被引频次最高的均是美国农业部农业研究组织(USDA ARS),而篇均被引次数最多的是荷兰瓦赫宁根大学及其研究中心.前17个机构中有2个是中国的研究机构,分别是中国农业科学院和中国农业大学,这也显示出中国在农业信息化领域较强的整体实力,但仍可看出这2个机构文献质量方面与其他机构之间的差距.

CNKI中检索了国内农业信息化研究文献发文量在20篇及以上的机构论文的产出与引证情况.通过检索可知,中国农业科学院的发文量、累计被引频次和篇均被引次数均名列前茅,尤其是累计被引频次和篇均被引次数,均居榜首,且远高于其他机构;湖南农业大学的发文量虽居于榜首,但是其累计被引频次和篇均被引次数均处于后位;中国农业大学的发文量虽然居于第6位,但是其累计被引频次和篇均被引次数均处于前3位.

从以上国际、国内研究机构发文量和累计被引频次排序可以看出(具体见表 1),中国农业科学院在农业信息化领域的科研力量相对优势比较突出,在国际上有一定地位,在国内也是引领农业信息化研究发展的重要力量.

-

高影响力论文具有较高的学术参考价值和学术引领作用,一般会在该领域得到研究者的有效利用[18].通过分析本领域高影响力论文,可以评估不同国家(地区)或机构的科研实力与学术水平,同时也可探讨领域的研究热点与发展态势[10]. Web of Science中检索发现排名居于前列的英文文章大多来自欧美等发达国家和地区(具体见表 2),这些国家开展农业信息化领域研究较早,掌握的数据与方法也较全面系统,加之英语的通用以及期刊的主办等因素,其研究在世界上的影响力较高[7].英文论文中被引用次数排名前10位里面没有来自中国作者的论文,这也说明中国学者虽然在发表论文数量方面位居前列,但在高影响力、高水平论文方面与世界先进水平还存在一定的差距.

CNKI中检索出中文论文被引频次超过100次的文献有7篇(具体见表 2),其中中国农业科学院梅方权发表的文献《农业信息化带动农业现代化的战略分析》被引频次最高,为224次,其次为清华大学郑红维发表的文献《关于农业信息化问题的思考》(142次)和中国农业科学院赵元凤发表的文献《发达国家农业信息化的特点》(140次),这3篇文献均发表在《中国农村经济》上.

-

学术界在一定时期内对某一领域关注的重点及关注的程度可通过论文发表数量和高被引论文来反映[5],研究者在某一领域的成就也可通过论文发表数量和被引频次来反映. Web of Science中检索发现国际上农业信息化发文量在10篇及其以上的作者主要来自荷兰(3位)、美国(2位)、澳大利亚(1位)、中国(1位)、肯尼亚(1位),这些作者总共发文216篇,占全部作者发文量总数的3.83%,分布比较分散(具体见表 3).发文量居前4位的作者分别来自荷兰和美国,这些作者的发文量合计占到前21名作者发文量的28.70%;累计被引频次和篇均被引频次最高的3位作者分别来自美国和澳大利亚.从整体上看,发文量大的核心作者与发文质量高的核心作者位次有所调整,但范围并未变化,仍集中在前21位作者中.

CNKI中检索出国内农业信息化发文量在5篇及其以上的作者有22位,总共发文137篇,占全部作者发文量总数的5.66%,由此可见,该领域人员分布比较分散(具体见表 3).发文量居前3位的作者分别为贵州师范大学的刘小平副教授、山西农业大学的吕晓燕研究馆员和中共山东省委党校的卢丽娜研究馆员,这些作者的发文量合计占到前22名作者发文量的21.90%;累计被引频次和篇均被引频次最高的3位作者分别为中国农业科学院的梅方权教授、中共山东省委党校的卢丽娜研究馆员和内蒙古农业大学的赵元凤教授.从整体上看,发文量大的核心作者与发文质量高的核心作者位次变化较大,结合高影响力论文可知,清华大学公共管理学院的郑红维(142次)、华南农业大学工学院的傅洪勋(137次)、浙江大学图书馆的沈瑛(111次)、河北省农林科学院农业经济研究所的范凤翠(109次)等人发文数量虽然不多,均为1篇,但引用率均超过100次,相应地,其篇均被引频次也都在100次以上.

-

Web of Science中检索得到的外文文献中,期刊论文来自127种杂志,排名前列的期刊主要来自荷兰、美国、英国等,其中荷兰的期刊数量最多(6种),其次为美国(5种).载文量最多的为英国的刊物《COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE》,位于前5位的其他4种期刊分别为荷兰的2种刊物《AGRICULTURAL SYSTEMS》、《AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT》,以及美国的2种刊物《AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS》、《JOURNAL OF DAIRY SCIENCE》.以上5种刊物的文献数量均在100篇以上,也是刊发农业信息化领域相关论文超过100篇的5种期刊.同时也发现,这些期刊大多来自美国和荷兰,且语种均为英语.这也印证了由于英语的通用以及期刊的主办等因素,这些国家的研究人员和主办的期刊在世界上的影响力均较高.

CNKI数据库中,刊发农业信息化领域相关论文的期刊共有432种,其中论文数在10篇及以上的有38种,在20篇及以上的有16种.其中载文量最多的期刊是《农业网络信息》,达164篇,其次为《农业图书情报学刊》和《安徽农业科学》,分别为58篇和51篇;引用次数最多的是《农业网络信息》,高达1 350次,其次为《农业图书情报学刊》和《世界农业》,分别为726次和615次,第1名引用次数遥遥领先于第2名,原因可能在于,一是当某篇文献的引用次数达到一定数值后,就会成为高被引论文,然后进入一个类似绿色通道的状态,即后面的科研工作者在检索相关文献时,会首先关注该篇文献,引用该篇文献的概率就会增大;二是一些作者也会通过引用高被引论文来证明自己文献综述的典型性与代表性[7].

-

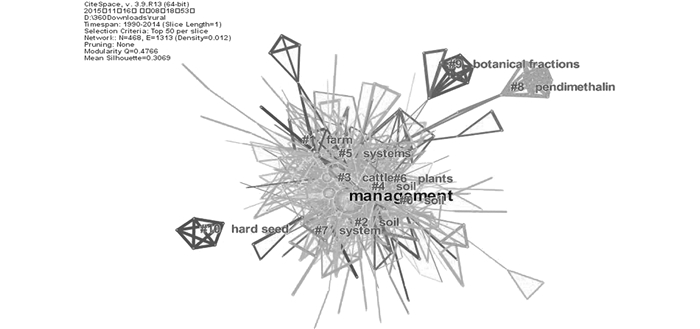

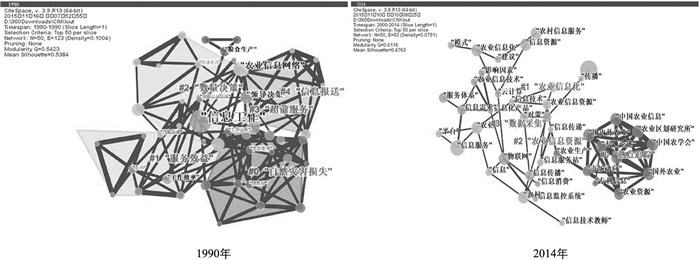

关键词是论文的核心与精髓,也是论文的研究主题的表达.可通过绘制高频关键词共现网络,利用关键词之间的紧密程度分析农业信息化领域的研究主题.本文以CiteSpace为手段对国内外农业信息化领域的论文,尤其是高被引论文在不同时期的高频关键词进行了聚类分析,具体见图 2和3.

通过对高被引论文的关键词聚类分析可知,国际上农业信息化领域主要关注管理、土壤、农场、牲畜、庄稼、系统、除草剂、种子等方面的研究(见图 2).这说明国外农业信息领域的研究主要是关注现代信息技术在具体农业管理和农业生产中的应用.国内农业信息化领域高被引论文的关键词聚类如图 3所示,在早期(1990年),该领域主要关注自然灾害损失、服务效益、数量决策、超前服务和信息报送等方面的研究,到现在(2014年)则主要关注热点追踪(专题论述、国内外研究回顾等)、农业信息化(影响因素、模式、建议、农业信息技术等)、农业信息资源和数据采集等方面的研究.对比国内外高影响力论文的关键词聚类分析,可以看出,我国在理论研究方面已经具备先进的农业信息化理念,并从宏观层面进行了卓有成效的研究;而国外的相关论文则更加关注农业信息化在具体管理和生产中的应用研究.

2.1. 文献发表情况及产出趋势分析

2.2. 农业信息化的主要研究国家分析

2.3. 农业信息化的发文机构比较分析

2.4. 高影响力论文

2.5. 农业信息化的主要研究人员分析

2.6. 农业信息化的主要期刊比较分析

2.7. 农业信息化领域的研究主题比较分析

-

通过Web of Science和CNKI两大数据库,利用文献计量学的方法,以CiteSpace为手段,从论文产出、引文分析等多视角对农业信息化领域的研究国家、研究机构、研究人员、出版期刊、研究主题等做了全面的统计比较分析.检索统计分析结果可知:

1) 从研究国家来看,美、英、澳、荷等国家在农业信息化领域的研究处于国际领先地位,中国的外文发文量位居第5位,累计被引频次位居第8位,但篇均被引频次位列第18位,处于末位.看出中国发文质量上与其他国家还存在较大差距.同时中国与美、澳、加、英等发达国家也开展了比较频繁的国际合作.

2) 从研究机构来看,农业信息化领域研究发文最多的研究机构主要是国家科研机构和大学,如排名前三的分别为美国农业部农业研究组织、法国国家农业研究院、荷兰瓦赫宁根大学等,其中来自美国的研究机构最多.以上均说明在该领域有影响力,综合实力较强的国家始终保持在欧美发达国家范围内.国内在农业信息化领域相对优势比较突出的机构是中国农业科学院.

3) 在高影响力论文中,排名前列的英文文章大多来自美国、欧洲等发达国家和地区,没有来自中国作者的论文,在国内,被引频次居于前3位中有2位作者来自中国农业科学院,这在一定程度上也说明中国农业科学院的研究人员在此领域的整体研究实力强,值得关注.

4) 从研究人员来看,国外来自荷兰和美国的作者发文最多,但也比较分散,国内发文较多的作者分别来自贵州师范大学、山西农业大学、中共山东省委党校、中国农业科学院等,但经过分析发现,应加强对中国农业科学院(含农业信息研究所、科技情报研究所)等机构的关注,它们在农业信息化领域虽然文献数量不多,但引用率很高,成绩卓越,这说明中国农业科学院及其研究人员整体实力较强,尤其值得关注.

5) 从文献出版期刊来看,国外来自美国、荷兰等国的期刊较多,且语种多为英语,呈现出比较离散的状态,集中程度相对较低.国内的刊物中发文量最多的2种期刊为《农业网络信息》和《农业图书情报学刊》,均是由中国农业科学院主办,但纵观居于前列的期刊,可以发现,其总体水平不高,中文核心期刊较少.

6) 从研究主题来看,国外更加关注现代信息技术在具体农业管理和农业生产中的应用研究,而国内主要关注热点追踪(专题论述、国内外研究回顾等)、农业信息化(影响因素、模式、建议、农业信息技术等)、农业信息资源和数据采集等方面的研究.

-

1) 加强国际交流与合作.国内相关主管部门应继续大力支持与美国、英国、澳大利亚等国家相关机构的访问、交流、学习、合作等项目,进一步加快中国农业信息化领域的研究进程,推进农业信息化领域实践发展,以更好地服务三农.

2) 积极提升并创办学术期刊.学术期刊是学术成果的发表平台和学术成果的传播载体, 是推动学术发展、推动学术走出去的重要力量.国内相关主管部门要提升国内期刊质量, 同时积极创办国际化的期刊, 以扩大国际影响力和加强国内外的交流.

3) 夯实农业信息化的研究深度.国内目前在数据采集、现代信息技术在农业管理和农业生产中的应用以及农业信息资源的开发利用等方面的研究都相对薄弱,建议相关主管部门加大对该方面的引导和支持,促进该领域的深入研究,以更好地发挥农业信息化对三农问题的促进作用.

下载:

下载: