-

随着我国交通的快速发展及大跨度隧道的修建,为隧道修建技术和理论研究提出了严峻的挑战和广阔的发展动力.然而与一般公路隧道和铁路隧道相比,大跨度公路隧道跨高比大、扁平率高、受力状态复杂、稳定性差、对开挖速度和开挖安全的要求更高.因大跨度隧道工程修建较少,积累的设计、施工实践经验不多,又无成熟的理论计算方法和标准的设计规范可参照,加之其本身众多复杂因素的影响,在诸多方面都面临着亟待解决的问题[1].

四车道公路隧道施工过程中的动态施工力学行为极为复杂,围岩极易发生失稳乃至坍塌,且掌握隧道动态施工过程力学行为,明确围岩与支护衬砌结构的应力水平及荷载传递机理,对控制隧道围岩稳定及变形有重要作用.因此,研究大跨度隧道施工开挖过程中的动态力学响应和围岩-支护结构相互作用是十分必要的.对于大跨公路隧道开挖力学行为的研究,国内外一些学者主要采用理论分析[2-4]、模型试验[5-6]、现场实测[7]及数值仿真[8-11]等方法,对三车道公路隧道的受力特征及合理开挖方法进行探讨,而四车道公路隧道施工动态力学行为的相关成果及文献较少.

本文依据实际工程资料及现有的公路隧道设计规范,运用三维有限差分程序FLAC3D软件,建立三维围岩-结构隧道施工力学模型,对四车道大跨公路隧道施工围岩应力场、位移场及支护结构力学响应进行了研究,比较分析了四车道大跨度深埋隧道开挖方案的合理性,可为设计和施工提供理论依据,并供类似工程参考借鉴.

全文HTML

-

某一级高速公路隧道为双向分离式单洞四车道隧道,隧道右线长1 082 m,隧道左线长1 090 m,设计行车速度为100 km/h,断面呈近似椭圆形,采用五心圆断面形式.洞顶埋深范围约为36~40 m,隧道开挖净宽为22.0 m,轴线处开挖高度为15.5 m.隧道穿越地质类型为软弱破碎的Ⅴ级围岩;初期支护为锚喷混凝土:喷射混凝土(C20,厚度30 cm)+钢筋网(直径10 mm,间距20 cm×20 cm)+中空注浆型锚杆(直径30 cm,长度5.0 m@1.0 m)+钢拱架(25#工字钢,间距0.5 m);二次衬砌为钢筋混凝土结构:模筑混凝土(C30,厚度70 cm,带仰拱).

-

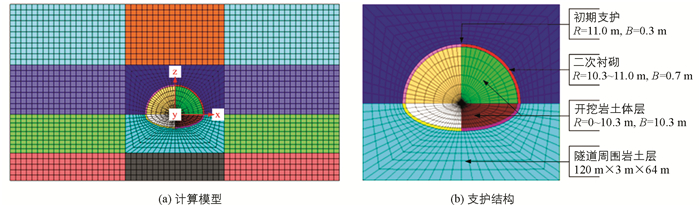

根据工程勘察报告及隧道设计资料,隧道跨度L=22.0 m,覆土厚度H=29.0 m.考虑土体的无限性及隧道开挖扰动影响范围,取模型上表面为地表,上边界取距原点40 m;下边界取距原点24 m;左、右边界取距原点60 m;纵向开挖长度取3 m.取平行隧道横断面水平向为x轴、竖向为z轴、沿隧道轴线开挖方向为y轴,坐标原点为隧道中心点,建立的三维隧道开挖计算模型尺寸为:x(宽)×y(长)×z(高)=120 m×3 m×64 m,所建模型共划分5 592个单元,8 565个节点,模型网格见图 1.该模型上表面取为自由边界;模型侧面和底面取位移为边界条件,侧面限制水平位移,底面固定限制水平和竖直位移;计算时仅考虑自重应力场.

FLAC3D对连续介质进行大变形分析具有较大优势,可计算非线性本构关系,并能模拟多种不同力学特性的材料.软件提供了多种基本网格形状和梁、壳体等结构单元,因此非常适合于模拟隧道开挖的渐进过程.模型采用FLAC3D中的六面体单元模拟各土层,采用放射状单元模拟隧道周边土体,采用壳体单元模拟初期锚喷支护,采用柱形壳单元模拟隧道及二次衬砌结构.

-

FLAC3D提供了适合模拟岩土材料的本构模型及结构模型.在模拟计算中,岩土体材料采用各向同性弹塑性Mohr-Coulomb本构模型,利用增量理论计算,初次衬砌、二次衬砌采用弹性本构模型.

Mohr-coulomb屈服准则[12]为

式中:

$ {N_\varphi } = \frac{{1 + \sin \varphi }}{{1 - \sin \varphi }} $ ;c为凝聚力;φ为摩擦角.在FLAC3D中,常用K和G两个弹性常量来描述材料属性,而不用弹性模量E和泊松比ν.它们之间的关系如下[13]:

以Ⅴ级围岩为研究背景,围岩物理力学参数、支护结构等材料的相关计算参数依据地质勘查报告及《公路隧道设计规范JTG D70-2004》等规范[14-15]中建议的参数选取,各计算参数如表 1所示.

-

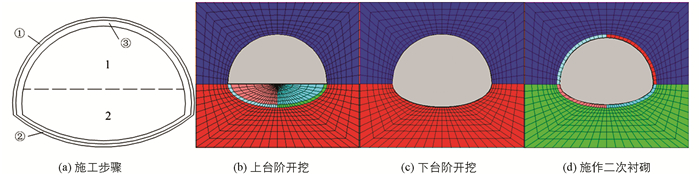

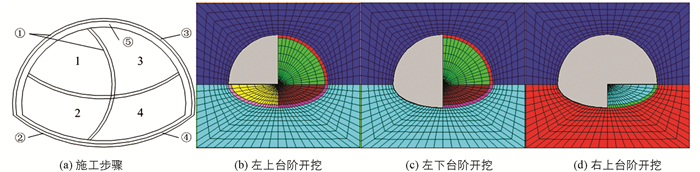

隧道开挖方法要根据断面形状、隧道长度、工期、地质、涌水情况以及周围环境等条件综合确定.大跨隧道施工方案主要是根据围岩地质和施工技术等条件来确定,从目前的施工技术水平来看,适合于大跨度隧道的开挖方法主要有台阶法、台阶分部开挖法、中壁工法(CD法或CRD法)和双侧壁导坑法(眼睛工法)等.根据隧道围岩地质情况,本次模型试验采用台阶法(开挖方案Ⅰ)和中壁工法(开挖方案Ⅱ)进行比较研究,两种方案施工步骤如表 2、图 2、图 3所示.

在数值计算过程中,首先对模型施加重力荷载,计算土体的原始自重应力场,清除自重作用下的土体位移;然后进行隧道开挖,开挖后释放隧洞边界地层应力25%[11],然后进行第一次开挖计算;施作隧道初期支护结构,进行支护计算;最后施作二次衬砌,释放隧洞边界全部地层应力并进行计算;依次进行下一步开挖计算,直至隧道全部开挖完成.

2.1. 计算模型及边界条件

2.2. 本构关系及材料参数

2.3. 隧道开挖方法及模拟

-

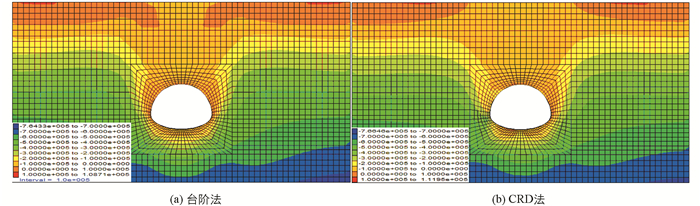

图 4、图 5给出了不同开挖方法对应的隧道围岩应力场分布.由图对比可得:台阶法开挖时应力场左右两侧基本对称,而CRD法应力场左右两侧明显有差异.两种开挖方法引起的围岩小主应力在拱顶处分别为0.067,0.010 MPa,在拱底处分别为-0.010,-0.110 MPa,即均在拱顶处受压,拱底处受拉,且台阶法开挖引起的围岩受压应力范围明显大于CRD法.两种开挖方法引起的围岩大主应力在拱顶处分别为0.493,0.414 MPa,在拱底处分别为0.299,-0.150 MPa;台阶法引起的围岩大主应力在拱顶处的受压程度和在拱底处的受拉程度均大于CRD法.说明在Ⅴ级围岩条件下,采用上下台阶法施工对围岩的扰动影响程度较CRD法大,因此合理的开挖方法、分部形态、施工工序等对减少应力集中或拉伸破坏有积极意义.

-

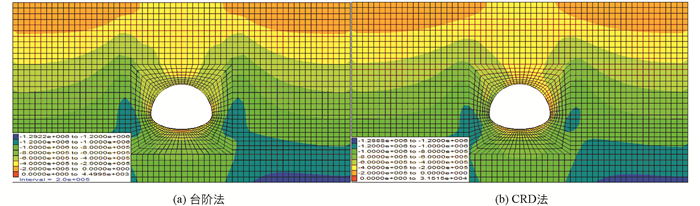

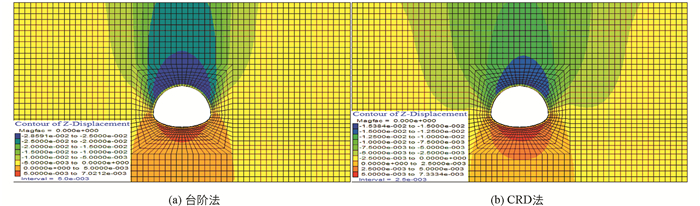

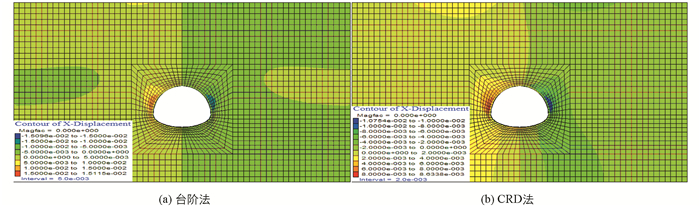

图 6、图 7给出了不同研究方法对应的隧道围岩位移场分布.由图对比可得:隧道开挖完成后,台阶法施工引起的最大竖向位移在拱顶和拱底处分别为-28.591,7.021 mm,CRD法施工引起的最大竖向位移在拱顶和拱底处分别为-15.384,7.333 mm,即在拱顶表现为沉降变形,拱底表现为隆起变形;台阶法施工引起的最大水平位移在左拱腰和右拱腰处分别为-15.115,-15.096 mm;CRD法施工引起的最大水平位移在左拱腰和右拱腰处分别为-8.634,-10.754 mm(见表 3).由此说明,CRD法施工引起的隧道围岩位移范围及程度均小于台阶法,采用CRD法在控制围岩变形和稳定方面要优于台阶法.

CRD法各工序依次施工对应的拱顶下沉值依次为-7.388,-8.923,-14.633,-14.955,-15.384 mm(见表 3),拱顶下沉随隧道的开挖逐渐增大,随着二次衬砌的施作完成,围岩变形稳定;台阶法施工引起围岩变形直接贯穿到地表,且变形扰动影响范围及程度明显大于CRD法.台阶法施工引起的隧道围岩竖向位移沿隧道轴线是对称的,而CRD法施工引起的围岩竖向位移沿隧道轴线呈非对称分布.主要原因是CRD法较台阶法施工工序多、时间长、每步形成的空间小,隧道开挖后围岩的位移是随时间、空间逐渐发展变化的,故在隧道施工过程中应合理控制施作支护结构的时间,以便更好地发挥围岩的自承能力和控制围岩的稳定性.

-

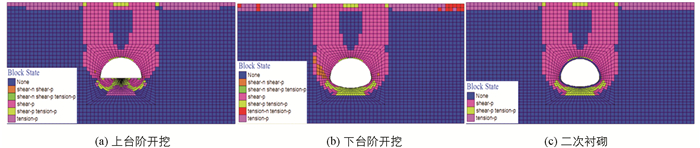

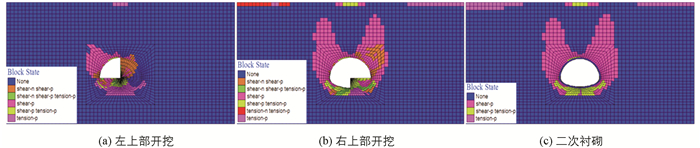

图 8、图 9给出了不同开挖方法对应的隧道围岩塑性区分布.由图对比可得,台阶法施工形成的塑性区范围远大于CRD法,开挖后隧道周围及拱顶上方土体发生剪切破坏,在地表和拱底发生拉伸破坏.采用台阶法施工隧道拱顶上方发生剪切破坏的土体直接贯穿至地表,而采用CRD法发生剪切破坏的土体范围及影响程度明显要小于台阶法.由于CRD法分多步施工,塑性区是逐渐发展形成的,对隧道围岩的扰动影响较小,因此,对施工要求较高或围岩自稳性能不良的地质条件下,宜优先选用CRD施工法施工.

-

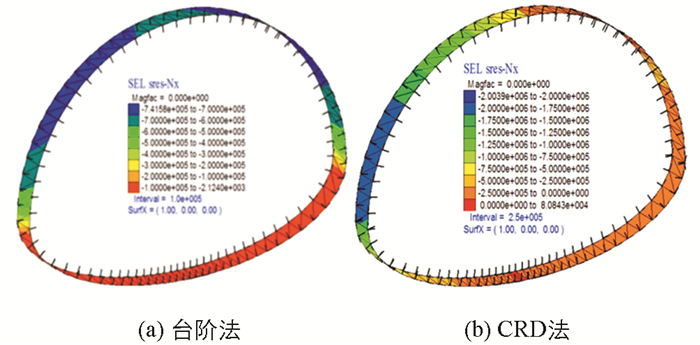

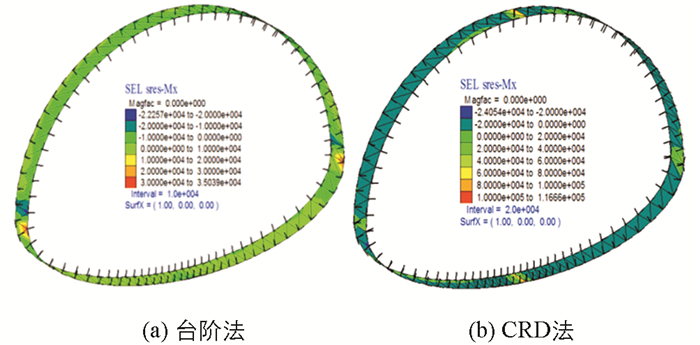

锚喷支护属于柔性支护结构,能有效与围岩共同作用控制围岩变形,起到使围岩“卸载”的作用,充分发挥围岩自承能力,有利于更好地发挥二次衬砌结构的承载作用. 图 10、图 11为采用台阶法及CRD法对应的初期支护结构轴力及弯矩分布,由图可得,台阶法施工初期支护结构一直处于受压状态,未出现拉力,CRD法在拱底出现较小拉力,拉力值为-80.843 kN;台阶法初期支护结构轴力最大值为508.70 kN,发生在拱肩位置,CRD法初期支护结构轴力最大值为2 003.9 kN,发生在拱腰位置;台阶法初期支护结构弯矩最大值为35.039 kN·m,发生在拱脚位置,CRD法初期支护结构弯矩最大值为-116.67 kN·m,发生在拱底位置.说明在隧道拱顶、拱腰、拱脚及拱底位置易出现应力集中现象,建议隧道开挖后及时进行初期支护,特别是对易发生应力集中部位进行适当的强化支护措施.

-

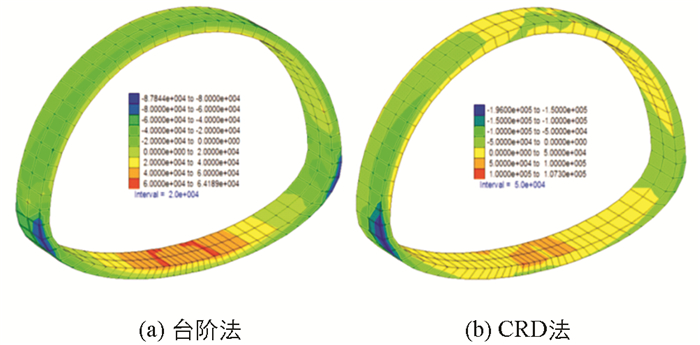

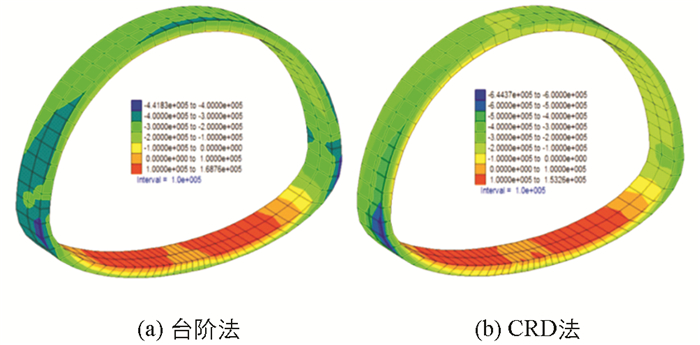

图 12、图 13给出了不同开挖方法对应的二次衬砌结构应力分布.由图对比可得:两种开挖方法引起的二衬小主应力在拱脚处分别为0.088,0.196 MPa,在拱底处分别为-0.064,-0.107 MPa;两种开挖方法引起的二衬大主应力在拱脚处分别为0.442,0644 MPa,在拱底处分别为-0.169,-0.153 MPa.台阶法和CRD法均在隧道拱底临空侧出现拉应力,在拱脚处出现压应力,且在拱脚处出现应力集中.因此,在大跨隧道施工过程中,二次衬砌结构应适时跟进,充分利用围岩时空效应的影响,以最大限度地控制隧道施工阶段的变形,减轻衬砌结构的压力.

-

综上分析,将台阶法和CRD法施工隧道围岩及支护结构应力和变形计算结果统计于表 4和表 5.由表可得,对于大跨公路隧道,从施工力学角度看,采用台阶法或中壁工法都是安全可行的;从施工工序角度看,台阶法施工空间大,工序相对简单,便于引用大型机械,有利于加快施工进度,减少经济成本;从围岩稳定性角度看,中壁工法施工引起围岩位移的范围及程度要小于台阶法施工,拱顶下沉仅为台阶法的53.8%.因此,对施工有较高要求或围岩自身稳定性不良的地质条件下,可优先选用中壁工法或双侧壁导坑法等工法,以保证施工安全、顺利进行.

3.1. 围岩应力场分布

3.2. 围岩位移场分布

3.3. 围岩塑性区分布

3.4. 初期支护内力分布

3.5. 二次衬砌应力分布

3.6. 施工方案的比选

-

通过数值试验方法,对四车道公路隧道在施工过程中围岩与支护结构的应力、位移及塑性破坏区等力学响应进行了研究,得到以下结论与建议:

1) 台阶法开挖引起的围岩受压范围较CRD法大,受大跨隧道扁平率的影响,在拱脚和墙脚易出现应力集中现象,且台阶法施工使边墙部位产生拉应力区,建议在实际工程中应强化应力集中或相对薄弱部位加固措施,以保证大跨隧道的整体稳定性.

2) 大跨隧道由于洞室开挖空间大,结构扁平,开挖后产生较大的围岩变形.台阶法开挖围岩变形扰动影响范围及程度明显大于CRD法,CRD法施工产生的拱顶下沉量比台阶法减少了46.2%,且CRD法施工引起的围岩竖向位移沿隧道轴线呈非对称分布,拱顶下沉远大于水平位移,故大跨隧道拱顶下沉量应作为判别围岩稳定的重要指标.

3) 大跨隧道开挖后,在拱顶上部产生剪切破坏,在仰拱拱底部产生拉伸破坏.台阶法施工产生的围岩塑性破坏区范围明显大于CRD法.因而,建议隧道开挖后及时进行初期支护,适时跟进二次衬砌结构,以最大限度控制围岩过大变形和塑性破坏区.

4) 台阶法施工初期支护结构的应力分布较均匀,CRD法施工可以较好地发挥支护系统的支护作用,支护结构在拱肩和拱脚部位均出现了应力集中的现象,在修建大跨隧道时应采取适当的强化支护措施.

5) 在具体隧道施工过程中,应充分发挥监控量测的作用,将数值试验、理论分析和监控量测结合起来,建立有效检验和反馈机制,保证隧道围岩和结构的稳定.

下载:

下载: