-

全球每年约有80万人死于自杀[1],自杀行为不仅会损伤自身,也会对他人产生影响[2].自杀行为包括自杀意念、自杀未遂和自杀.其中,自杀意念指失去活着的想法,开始考虑和计划自杀,但还没构成身体损伤的行为[3].研究青少年时期的自杀意念可预测未来的自杀行动[4],因此,预防或干预青少年自杀意念,可能是减少青少年自杀行为的一种有效途径.

已有研究结果显示,心理健康状态与自杀意念水平息息相关[5-6],而提高个体的心理健康水平是预防自杀的方式之一[1].相关研究发现[7],积极心理品质(如:乐观)水平较高的个体,其心理健康水平也相对较高.我国有研究者[8]提出了具有中国本土化特色的心理品质的概念——心理素质,认为心理素质是指以生理条件为基础的,将外在获得的东西内化成稳定的、基本的、衍生性的,并与人的社会适应行为和创造行为密切联系的心理品质.从理论角度看,心理素质是一种内在心理品质,心理健康是一种外在状态,心理健康是个体心理素质的外在体现,心理素质水平较高的个体心理健康状况越好[8].从实证角度看,青少年的心理素质可正向预测其11个月后的生活满意度,并负向预测其11月后的抑郁状况[9].虽然当前未有研究直接探讨心理素质与自杀意念的关系,但由于个体的心理健康(如,抑郁)是预测其自杀意念的重要因素[5],本研究提出假设1:青少年心理素质对自杀意念起负向预测作用.

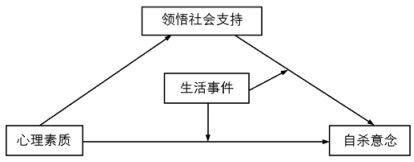

心理素质与心理健康的关系模型认为[8],心理素质会通过影响对外在保护性因素(如:社会支持)的感知,进而影响个体的心理健康.正如相关研究所示[10-11],心理品质(如乐观、感恩)水平更高的个体,更容易感知到外在社会支持,心理素质作为青少年重要的心理品质,已被证明可正向预测其11个月后的领悟社会支持水平[9].也就是说,心理素质高的个体,其领悟社会支持水平也会越高.此外,有研究发现个体领悟社会支持可以显著负向预测其自杀意念[12],同时领悟社会支持对自杀行为史也具有一定的预测力[13].因此,个体心理素质可能通过增强个体的领悟社会支持进而降低其自杀意念.据此,本研究提出假设2:领悟社会支持在心理素质与自杀意念的关系中起中介作用.

Bronfenbrenner提出的生态系统理论认为[14],个体发展受到个体与环境交互作用的影响.也就是说,心理素质通过间接路径对自杀意念的作用可能会受到环境变量的影响.已有研究结果表明[15],负性生活事件会增加未来自杀行为的发生.自杀的缓冲假设认为[16],具有积极作用的心理复原因素可以调节危险因素对于自杀的影响.已有的实证研究表明[17-18],希望、心理韧性等积极心理品质均可以缓冲(调节)负性生活事件对自杀意念的作用.心理素质作为一种积极心理品质,可能具有相同的作用.但是,生活事件的调节作用,也就是在面对不同程度负性生活事件时,积极心理品质的作用是否会产生变化目前尚未有研究进行过探讨.因此,本研究将对负性生活事件在心理素质与自杀意念间的调节作用进行探讨.此外,Heikkinen,Aro和Lönnqvist[19-20]提出需要关注社会支持和负性生活事件的共同作用对自杀意念的影响,此后的实证研究证实了这一观念.当负性生活事件发生时,若个体不能及时与他人倾诉,就会产生社会隔离感,进而导致自杀行为[21].也就是说,负性生活事件水平较高时,若所获得的社会支持较少,会增加自杀行为的发生.因此,本研究提出假设3:负性生活事件在心理素质与自杀意念的关系中起调节作用,以及在领悟社会支持与自杀意念的关系中起调节作用.

综上所述,本研究的具体假设模型如下图 1所示.

全文HTML

-

使用分层抽样法,以班级为单位对全国13所中学2 035名中学生进行施测.去除未认真作答(规律作答、大量数据缺失)问卷201份,保留有效问卷1 834份,有效率为90.12%.其中,男生776人(42.31%),女生893人(48.69%),性别信息缺失165人(9%).平均年龄为14.83±1.93.

-

采用胡天强等[22]修订的中学生心理素质量表(简化版)进行施测.该量表包含3个维度,采用5级计分方式,所得分数越高,则个体的心理素质水平越高.本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.93.

-

采用姜乾金[23]修订的领悟社会支持量表进行施测.该量表包含3个维度,采用7级计分方式,所得分数越高,则个体对客观社会支持的感知程度越高.在本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.93.

-

采用由刘贤臣等[24]编制并修订的青少年生活事件量表进行施测.该量表包含6个维度,采用六级计分方式,首先判断事件是否发生,若没有发生则选择“0”,此后判断事件带来的影响程度.最终所得分数为总应激量.本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.93.

-

采用王学志等[25]修订的青少年自杀意念量表进行施测.该量表包含2个维度,采用5级计分方式,所得分数越高,则个体所具有的自杀意念程度越高.在本研究中,该量表的Cronbach's α系数0.87.

1.1. 对象

1.2. 工具

1.2.1. 心理素质

1.2.2. 领悟社会支持

1.2.3. 生活事件

1.2.4. 自杀意念

-

本研究采用自我报告法进行调查,可能存在共同方法偏差.因此,借鉴周浩等[26]研究,采用Harman的单因素检验方法对此进行检验.数据分析结果表明,特征值大于1的因子共有20个,第一个因子解释的变异量为21.2%,低于临界标准40%,说明本研究并不存在严重的共同方法偏差.

-

如表 1所示,各变量间均呈极其显著的相关(p<0.001).依次来看,心理素质与领悟社会支持呈显著正相关,与生活事件、自杀意念呈显著负相关;领悟社会支持与生活事件、自杀意念呈显著负相关;生活事件与自杀意念呈显著正相关.

-

以往研究表明[27],自杀意念存在显著的性别差异,因此,本研究在对有调节的中介模型进行分析时,将性别作为控制变量.具体分析通过SPSS宏程序PROCESS中的模型15进行[28],该模型假设调节变量可以调节中介模型的后半路径与直接路径,与本研究假设一致.

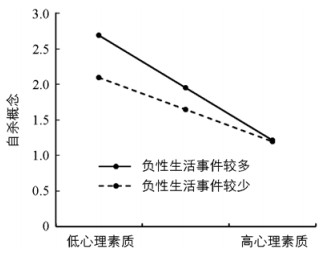

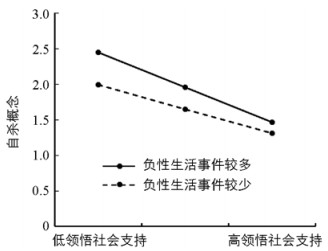

如表 2所示,心理素质对自杀意念的总效应显著.心理素质对领悟社会支持具有显著的正向预测作用,同时,领悟社会支持可以显著负向预测自杀意念.至此,领悟社会支持的中介效应显著,表明心理素质可以通过领悟社会支持对自杀意念产生影响.此外,心理素质与生活事件的乘积项、领悟社会支持与生活事件的乘积项均可显著预测自杀意念.简单斜率检验表明,生活事件水平较高(M+1SD)时,心理素质、领悟社会支持与自杀意念均呈负相关(simple slope心理素质=-0.24,t=-10.41,p<0.001;simple slope领悟社会支持=-0.16,t=-13.64,p<0.001);生活事件水平较低(M-1SD)时,心理素质、领悟社会支持与自杀意念亦呈负相关,但自杀意念的下降程度减缓(simple slope心理素质=-0.15,t=-6.88,p<0.001;simple slope领悟社会支持=-0.11,t=-9.0.,p<0.001).心理素质对自杀意念影响的直接效应和领悟社会支持的间接效应,在生活事件水平较高(M+1SD)时更加明显(表 3).

2.1. 共同方法偏差检验

2.2. 各变量的描述统计和相关分析

2.3. 有调节的中介效应检验

-

WHO指出[1],关注自杀的风险性因素只能起到部分作用,而关注保护性因素才更有利于未来的发展.本研究考察了本土化的心理品质概念——心理素质与自杀意念的关系,结果表明,心理素质对自杀意念具有显著的负向预测作用.已有研究结果显示,心理素质可负向预测青少年问题行为的发生[29],而高风险水平的问题行为与自杀意念密切相关[30].可推测,心理素质可以有效减少个体自杀意念的产生.本研究验证了这一关系,证实了心理素质对自杀意念的保护作用.这启示我们,在青少年自杀预防的过程中,提高个体的心理素质是减少自杀意念产生的有效方法之一.

社会支持是自杀行为的重要影响因素[12].根据心理素质与心理健康关系模型,本研究考察了领悟社会支持在心理素质与自杀意念关系的中介作用.分析结果表明,领悟社会支持起到了部分中介作用,心理素质不仅可以直接减少个体的自杀意念,也可以通过增加对社会支持的感知,进而减少自杀意念.该结果与以往研究相似,心理素质可正向预测11个月后的领悟社会支持,其他保护性因素(如乐观)也表现出对领悟社会支持同样的正向预测作用[10];同时,本研究结果再次支持了领悟社会支持可有效减少个体的自杀意念的观点[12].综上所述,本研究结果印证且综合了以往的研究结果.

根据Bronfenbrenner提出的生态系统理论[14],本研究探讨了作为环境风险因素的负性生活事件,对心理素质、领悟社会支持与自杀意念的关系所产生的影响.研究结果表明,生活事件的确在心理素质、领悟社会支持与自杀意念的关系中起到了调节作用.相较于受生活事件影响较少的情况,当生活事件水平较高时,心理素质与领悟社会支持对自杀意念的减少作用更为明显.对于这一结果,本研究认为有如下2种解释.首先,在同样作为保护性因素的心理韧性的理论研究中,相关学者提出了“相互作用模型”,即个体所经历的逆境,会激活个体的保护性因素,并启动保护功能[31].参考这一理论,本研究认为,当个体经历较多生活事件时,作为保护性因素的心理素质和领悟社会支持被及时激活,从而更好地减少了个体的自杀意念.其次,在生活事件较少时,自杀意念的水平总是低于较多生活事件的情况(图 2、图 3).由此可以推测,生活事件较少时,个体的自杀意念水平本身较低,可减少的范围较小,最终导致了以上结果的出现.这一结果说明,生活事件的破坏作用是有条件的,只有当个体缺乏积极的个体资源(心理素质、领悟社会支持)时,生活事件的破坏作用才会表现出来.

综上所述,本研究验证了WHO关于要同时考虑自杀危险性因素与保护性因素的观点,为这一理论提供了实证依据.自杀预防研究,需要关注并提高青少年的心理素质和领悟社会支持水平,减少自杀意念的产生.同时,当了解到个体刚经历过或正在经历负性生活事件时,应提高对该个体的关注度,并加强对保护性心理品质的培养.但是,本研究也存在一些不足.首先,本研究为横断调查,无法证明变量间的因果关系,需要进一步采用追踪研究进行验证.其次,对于环境因素生活事件的调查,本研究采用了自我报告法,所得结果很可能受到被试的主观影响,应考虑使用他人报告等方法获得更为客观的数据.

-

1) 青少年心理素质对自杀意念具有负向预测作用;

2) 领悟社会支持在青少年心理素质与自杀意念的关系中起中介作用;

3) 生活事件在心理素质与自杀意念的关系中起调节作用,同时在领悟社会支持与自杀意念的关系中起调节作用.

下载:

下载: