-

广西地处中南亚热带季风区,气候温暖,热量丰富,适宜水稻生产发展,是我国双季稻主产区之一.受冬、夏季风交替的影响和复杂的地形地貌环境,广西气候复杂多变,高温热害等农业气象灾害不同程度地影响了广西水稻生产.每年6月-8月广西常常出现持续的高温天气[1-2],持续高温酷暑天气导致水分过分蒸发,农作物枯萎,影响水稻正常生长发育和产量.水稻在孕穗—扬花—灌浆结实期遭遇持续高温天气,会影响水稻正常抽穗扬花和灌浆结实,造成结实率下降及稻米品质变劣[3-5].高温热害已逐渐成为影响广西水稻生产的主要农业气象灾害之一.

气象数据具有明显的空间分布特征,气象GIS(MeteoGIS)将气象数据与空间信息处理技术结合,实现了以基础地理信息和气象观测站点分布为背景的多种气象数据的空间定位和多图层叠加显示,有利于气象数据的应用和深入研究[6].随着GIS技术的不断发展以及水稻品种的不断更新,越来越多的省份针对各地水稻生产的发展特点,运用GIS技术因地制宜地进行水稻种植精细化气候区划.李亚春等人[7]运用样条函数法对气候因子和区划因子进行网格细化,制作了江苏省海安县优质水稻种植气候区划图,并划分出优质水稻的适宜种植区;周见等人[8]运用GIS技术对黑龙江省水稻低温灾害综合风险等级进行计算,制作了低温灾害风险区划图;段晓凤等人[9]基于自然区划理论,采用聚类分析法等多种数理统计方法,完成宁夏永宁县水稻精细化气候适宜性区划及水稻低温冷害风险区划;何燕等人[10]研究确定了划分广西水稻种植布局的气候区划指标,并运用GIS技术制作出广西种植水稻布局的精细化气候区划专题图.

进入21世纪以来,GIS技术在灾害区划中得到广泛的应用[11],近年来GIS技术在农业气候区划中的应用使区划精度得到了明显的提高,但不同的地理因素,会造成区划精度的差别,以往多数的农业气候区划研究只考虑经、纬度和海拔高度3方面因子的影响,对灾害区划研究较少,而且所建模型并不能实现对水稻高温热害的全面表征,且目前未见到采用MeteoGIS技术开展水稻高温热害区划研究的报道,因此本研究综合考虑了经度、纬度、海拔高度、坡度和坡向5个方面因子的影响,开展基于MeteoGIS技术的广西水稻高温热害的精细化区划研究,以客观体现水稻高温热害的全面表征,为优化广西水稻农业生产结构调整和科学布局,以及趋利避害、科学防灾减灾,确保水稻高产、稳产、优质提供科学依据.

全文HTML

-

广西壮族自治区89个气象站点1961-2016年6月-7月逐日地面观测资料,包括平均气温,最高气温等.

-

国家基础地理信息中心提供的1:5万广西地理信息背景数据,包括矢量数据和栅格数据2种数据,即广西数字高程模型(DEM)即经度、纬度、海拔高度、坡度、坡向等栅格数据,所有栅格数据网格距均为100 m×100 m.

1.1. 气象信息数据

1.2. 地理信息背景数据

-

广西水稻高温热害主要指早稻处于孕穗—抽穗扬花—灌浆结实期(6月-7月)期间遭遇连续3 d以上的日最高气温Tmax≥35 ℃或日平均气温T≥30 ℃高温天气的现象.发生在孕穗后期的高温热害容易导致水稻颖花发育畸形,扬花期影响花药开裂及花药活力、抑制花粉管伸长,致使受精不良,秕谷率和空秕率增加,结实率下降,造成减产甚至严重减产[12-13],灌浆结实期导致高温逼熟,籽粒质量和品质下降.结合广西早稻的生长发育、产量情况与同期气象资料以及前人的研究成果[14-15],本研究所定义的广西早稻高温热害等级指标为(表 1):6月-7月份早稻生育关键期间,出现日最高温Tmax≥35 ℃持续天数或日平均气温T≥30 ℃持续天数3~4 d,属于轻度高温热害天气;日最高温Tmax≥35 ℃持续天数或日平均气温T≥30 ℃持续天数5~7 d,为中度高温热害天气;日最高温Tmax≥35 ℃持续天数或日平均气温T≥30 ℃持续天数n≥8~10 d,为较重高温热害天气;日最高温Tmax≥35 ℃持续天数或日平均气温T≥30 ℃持续天数n≥11 d,为严重高温热害天气.

-

广西地形地貌以丘陵山地为主,典型的山地多平地少,气候复杂多样,由于经纬度、海陆分布以及地形地貌与下垫面的特性不同,气温要素在空间分布上存在较大差异[16].气候资源的分布与地形特征密切相关.研究表明,气象要素的变化取决于所接收的太阳辐射,太阳辐射是地球上最重要的能源之一,其空间分布不仅与经纬度有关,还受地形的影响,尤其是在进行小空间范围气候区划时,局部地形(坡度和坡向)对其的影响是巨大的,必须给予充分考虑.因此,为了客观地描述广西不同地域的气候资源变化及高温热害分布状况,本研究选择经度、纬度、海拔高度、坡度、坡向5个关键地理因子作为广西早稻高温热害区划指标,利用MeteoGIS技术建立基于地理信息的高温热害细网格空间分析模型,并通过分析模型模拟出广西不同地理条件下100 m×100 m分辨率的精细化高温热害区划情况.

早稻高温热害指标与当地经度、纬度、海拔高度、坡度、坡向等地理因子的关系模型可表示为:

式中:Y为早稻高温热害指标;Ø,λ,h,s,a分别代表纬度、经度、海拔高度、坡度、坡向等地理因子;函数称为水稻高温热害指标的气候学方程表达式;ε为余差项,称为综合地理残差,可认为是Ø,λ,h,s,a所拟合的气候学方程的残差部分,即

应用MeteoGIS技术和数理统计学的逐步回归分析方法,利用广西各气象站点气象资料及对应站点的经度、纬度、海拔高度、坡度、坡向等地理信息数据,建立基于MeteoGIS技术的气候要素与地理信息数据之间的数学模型,即广西早稻高温热害空间模拟分析模型:

该模型的相关系数为0.845,F值为7.649,回归效果通过了a=0.05的显著性检验,表明方程的回归效果较好.

-

由于所研究的区域气象站点数量大,本研究仅列出16个均匀分布在广西各个气候代表区域的站点,对高温热害指标因子空间分析模型模拟推算结果与实际情况的吻合度进行检验分析,将上述16个代表站点的经度、纬度、海拔高度、坡度、坡向等地理信息数据代入上述高温热害指标的空间模拟推算模型中,计算这些站点的高温热害持续天数(即模型推算值),再利用该模型模拟推算值与实况值比较,计算出站点的模型模拟推算结果的残差和误差(表 2).模型模拟推算误差范围在0.01~0.81之内,可见该模型的模拟效果较好.

-

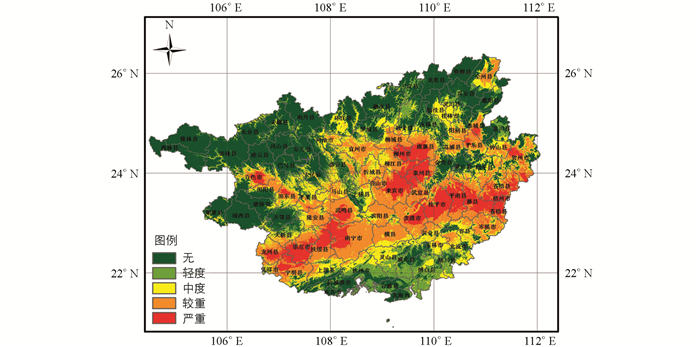

利用广西1:5万基础地理数据库,采用MeteoGIS技术和气候资源细网格分析方法,将已处理好的100 m×100 m网格的经度(λ)、纬度(Ø)、海拔高度(h)、坡度(s)、坡向(a)等地理信息数据代入已经建立的高温热害空间模拟分析模型中,模拟出高温热害指标因子在广西区域100 m×100 m细网格上的空间分布;再利用反距离权重插值法对广西各地进行100 m×100 m残差订正插值,得到百米细网格的残差分布栅格图;将高温热害指标因子模拟推算结果图与残差分布栅格图叠加,即得出订正后的广西各地市县100 m×100 m细网格的水稻高温热害指标因子空间分布图(图 1);并按照上述的广西早稻高温热害指标等级标准,对广西各地早稻高温热害进行分级,将广西各地早稻划分为基本无高温热害区和轻度高温热害区、中度高温热害区、较重高温热害区、严重高温热害区等5个区域,最后给不同区域赋予不同的颜色,通过叠加县级行政边界、行政点和添加图例、经纬度网格线、比例尺等,最终得到100 m×100 m分辨率的广西早稻高温热害精细化区划专题图.

2.1. 广西早稻高温热害等级指标

2.2. 基于MeteoGIS技术的水稻高温热害精细化区划方法研究

2.2.1. 早稻高温热害空间模拟分析模型的建立

2.2.2. 高温热害空间分析模型模拟推算结果的真实性检验分析

2.2.3. 基于MeteoGIS技术的早稻高温热害精细化区划及专题图制作

-

如图 1所示,研究区无高温热害区主要分布在桂东北、桂西北的大部分区域和沿海地区部分以及桂东南局部区域等,具体包括隆林、西林、田林、乐业、凌云、那坡、靖西、德保、天等、凤山、天峨、巴马、南丹、东兰、龙胜、资源、兴安、灌阳等县(市)的大部,环江、罗城、融水、三江、融安、永福、临桂、恭城、金秀、蒙山10县局部,大化、都安2县交界处,上林、武鸣2县交界处,钦州、北海、防城港3市局部等区域.该区主要分布于中亚热带地区,气候温和,热量适中,雨量充沛;该区域的北面、西北面有云贵高原,南面有北部湾海洋,区内又有海拔较高的金钟山、岑王老山、凤凰山、都阳山和九万大山、元宝山、天平山、越城岭、海洋山、十万大山等,影响太阳辐射的收支和大气环流的形势,并对气象要素具有重新调节分配的作用,因此该区夏季气候温凉,一般情况下,出现高温热害频率很低,基本无高温热害发生,热量条件利于水稻的生长发育和产量形成及稻米品质的提高.

-

轻度高温热害区主要分布在桂东南部分区域和沿海地区局部,以及桂东北、桂西北的局部小区域等,具体包括钦州市大部,防城港、北海两市小部,合浦、灵山、浦北、博白、陆川、融安、富川7县大部,上林、三江、永福、灵川、兴安、灌阳6县小部.该区热量比较丰富,气候温暖,尤其沿海稻区光热水资源充足,早稻孕穗至灌浆期出现高温热害频率偏低,高温热害发生不明显,而且发生程度较轻,该区热量条件对水稻的生长发育和产量形成以及稻米品质的提高比较有利.

-

中度高温热害区主要分布在桂南局部和桂东北、桂西北的局部区域等,具体包括右江河谷一带,桂林、玉林、北流、容县4县(市)大部,上思、钦州、灵山3市(县)北部,上林、忻城、环江、河池、宜州、柳江、临桂、全州、钟山、兴业10县局部,大新、龙州、宁明、灵川、昭平5县(市)小部.该区光热资源较为丰富,早稻孕穗至灌浆期出现高温热害的频率不高,高温持续日数一般;该区日照充足,降水较少,高温热害天气对水稻的生长发育和产量形成及稻米品质有不利影响,但仍需要注意做好水稻高温热害的防灾减灾工作.

-

重度高温热害区主要分布在南宁市大部区域和崇左、贵港、梧州、来宾、柳州、桂林、贺州等市局部区域以及右江河谷部分区域,具体包括左江、右江河谷部分区域,南宁、武鸣、宾阳、横县、宜州、柳江、宣武、柳城、荔浦、岑溪10县(市)大部,来宾、忻城、鹿寨、贵港、桂平、平南、藤县、昭平、苍梧、贺州、钟山、平乐、阳朔、恭城、全州县(市)局部,马山、北流2县小部.该区盛夏高温发生日数比较多,出现频率比较高,高温强度比较大,比较容易出现高温、少雨、强光天气,对早稻生育关键期造成“高温逼熟”的危害,该区是广西水稻高温热害的主要防灾减灾区域.

-

严重高温热害区主要分布在西江流域的贵港市大部、梧州市部分区域和桂中盆地的来宾市部分、柳州局部区域,以及左江河谷大部区域、右江河谷局部区域等,具体包括百色、田东、武鸣、龙州县(市)中部,崇左、柳州、桂平、梧州4市大部,象州、鹿寨、平南、藤县、苍梧5县大部,扶绥、宁明2县局部,南宁、来宾、贵港3市局部,贺州、恭城、平乐县(市)小部.该区高温发生日数多,出现频率高,且高温强度大,常出现明显的高温、强光、少雨天气,早稻生育关键期受到高温逼熟灾害比较普遍,该区是广西水稻高温热害的防灾减灾重点区域.

3.1. 基本无高温热害区

3.2. 轻度高温热害区

3.3. 中度高温热害区

3.4. 较重高温热害区

3.5. 严重高温热害区

-

本研究利用MeteoGIS等技术对广西水稻高温热害进行精细化区划,对广西早稻高温热害区划因子进行模型构建和模拟推算,针对前人研究气候区划只考虑经度、纬度、海拔高度等因子影响的不足,将小地形的坡度和坡向因子纳入所建立的模拟模型中,其模拟模型更科学,模拟效果更好,空间模拟推算模型通过α=0.05的显著性检验,具有良好的统计学意义;利用MeteoGIS进行100 m×100 m细网格的广西水稻高温热害精细化空间分布区划,所模拟建立的空间分布图充分反映了中小尺度地形对早稻高温热害的影响,综合考虑下的精细化灾害区划结果与广西早稻高温热害实际发生的区域布局情况相符,提高了灾害区划的科学性、客观性和精细化程度,更利于水稻生产趋利避害、优化布局和科学防灾减灾.

广西水稻重度高温热害发生区主要集中在左江、右江流域地区和桂中盆地以及西江流域地区等,这些地区应高度重视高温热害的防灾减灾工作,在安排水稻生产时应充分考虑高温热害的影响,科学优化水稻生产布局和及时防灾减灾,使水稻生产尽量趋利避害,尤其在早稻生育关键期的抽穗开花授粉和灌浆结实期努力避免高温热害的影响,早稻宜适期早播、早插、早管,尽量选择耐热抗逆水稻品种,或在高温影响期间适当增施穗肥及改变氮肥施用时期,减轻高温对水稻产量的影响甚至改变稻米品质[17].另外,合理灌溉亦可降低水稻冠层温度[18],减轻高温对水稻的伤害.

水稻高温热害本身是一个复杂的过程,水稻高温热害的发生受到品种差异、地理条件差异、气候变化、栽培措施、生产规划等因素影响[19].本研究对广西早稻高温热害区划主要考虑经度、纬度、海拔高度、坡度和坡向等地理地形因素的影响,如果增加作物品种、人为栽培条件等因素的影响,所建的模拟模型将更完善,模拟效果将会更好,因此,未来的研究将致力于如何最大程度地、全面地将各个影响因素考虑到水稻高温区划中.

下载:

下载: