-

20世纪以来,全球气候不断变暖,极端天气频繁出现,随之而来的各种气象灾害也频繁发生.长期以来,干旱是我国影响范围最广、造成经济损失最严重的气象灾害之一[1].据资料统计,我国常年农作物受旱面积约0.20×108~0.27×108 hm2,每年损失粮食250×108~300×108 kg[2].过去学者们普遍认为干旱主要发生在我国北方地区,随着全球气候变暖,北方干旱呈常态化趋势的同时南方干旱也日益严重,尤其是西南地区干旱频发. 2006年川渝地区发生特大干旱,重庆市受干旱影响农作物受灾面积为132.7×104 hm2,绝收面积为37.5×104 hm2,直接经济损失达90.7亿元[3].干旱已成为重庆市主要气象灾害,严重威胁重庆市粮食安全.

赵伟等[4]选择标准化降水指数(SPI)、徐羽等[5]利用相对湿润指数、吴建峰等[6]采用降水量距平百分率指标从气象干旱角度探讨了近几十年重庆市干旱时空分布规律;李泽明等[7]结合FAO Penman-Monteith模型与作物水分亏缺指数(CWDI)从农业干旱角度分析重庆市玉米生育期内干旱指数的时空分布特征,因作物水分亏缺指数(CWDI)综合考虑土壤、植物及气象三方面因素,并参考干旱前期对玉米生育期生长的影响,其研究时间尺度多为月及以上;李泽明等[8]对重庆市2011年和2006年夏季严重干旱及其环流特征进行了对比分析,发现2006年和2011年重庆市夏季严重干旱与西太平洋副高活动关系密切;2001年高阳华等[9]针对当时重庆市尚无统一的干旱分类标准,根据重庆市干旱特点及其对农业生产的影响,基于干旱临界降水量指标提出了重庆市干旱的分类与指标,并对其作了检验性试用[10-14].此后高阳华等对2001年提出的《重庆市干旱的分类与指标》中的干旱分类指标、干旱临界降水量指标、干旱开始与结束指标、干旱强度等级等关键性指标作了进一步的研究和修订,使《重庆市干旱的分类与指标》更加完善、合理,被纳入文献[15]作为重庆市干旱标准.自2008年颁布重庆市干旱标准以来,周婷婷等[16]根据重庆市干旱标准分析了重庆市农作物生长季干旱时空分布规律,为农作物的合理布局和种植季节的调整提供了一定的依据.但是鲜见基于重庆市干旱标准系统研究重庆市干旱特征与空间分布规律的研究.本研究利用重庆市1961-2016年34个国家级气象站的日降水资料,基于重庆市干旱地方标准,研究重庆市干旱的基本特征和时空分布规律.

全文HTML

-

重庆市位于中国西南部、长江上游地区,为东经105°11′-110°11′、北纬28°10′-32°13′之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带.重庆市地貌以丘陵、山地为主,属亚热带湿润季风气候,具有冬暖夏热、无霜期长、雨量丰沛、多云雾和少日照等特点[17].

-

本研究所用1961-2016年重庆市34个国家级气象站逐日降水资料来源于重庆市气象信息中心.

-

基于重庆市《气象灾害标准》的重庆市干旱标准划分重庆市季节性干旱类型和强度.将重庆市气象干旱分为春旱(2月下旬至4月)、夏旱(4月下旬至6月)、伏旱(6月下旬至9月上旬)、秋旱(9至11月)、冬旱(11月下旬至次年2月);并根据干旱持续时间和日均降水量标准将各季节性干旱的强度等级分为轻旱、中旱、重旱和特重旱(表 1).

-

干旱频率Pi(%)计算公式如下:

式中:Pi为单站i类干旱频率,i为干旱类型,i=1,2,3,4,5,分别代表春旱、夏旱、伏旱、秋旱和冬旱;n为单站发生i类干旱的年数;N为研究时段的年限.

-

干旱站次比是某一时期某一区域内发生干旱的气象站数(m)与全部气象站数(M)之比,表示一定区域内干旱发生范围的大小,即:

当Z≥50%时,为全域性干旱;当50%>Z≥33%时,为区域性干旱;当33%>Z≥25%时,为部分区域性干旱;当25%>Z≥10%时,为局域性干旱;当Z<10%时,为无明显干旱发生.

-

对1961-2016年各季节性干旱持续天数及站次比时间序列进行线性倾向估计,以拟合直线斜率的10倍表示其时间序列变化的趋势度,即变化倾向率.变化倾向率大于0,表示该气候变量随时间呈增加趋势;变化倾向率小于0,则该气候变量随时间呈减少趋势.对1961-2016年各季节性干旱站次比进行阶段划分,运用单因素方差分析法检验干旱站次比变化特征的显著性.

-

运用Matlab软件对1961-2016年各季节性干旱站次比时间序列进行小波分析,从而得到其强弱变化的周期性特征.

-

采用ArcGIS软件的反距离空间插值法,对研究区的干旱发生频率、干旱持续天数、干旱持续天数变化倾向率进行插值,生成空间栅格数据,得到相应的空间分布图.

1.1. 研究区概况

1.2. 资料及来源

1.3. 干旱类型划分标准

1.4. 研究方法

1.4.1. 干旱频率

1.4.2. 干旱站次比

1.4.3. 变化倾向率

1.4.4. Morlet小波分析

1.4.5. 数据处理

-

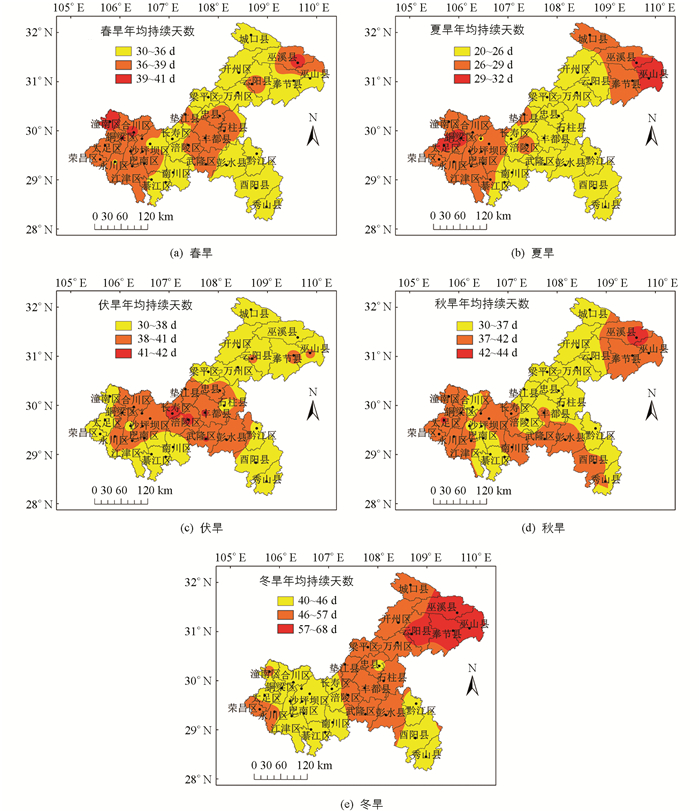

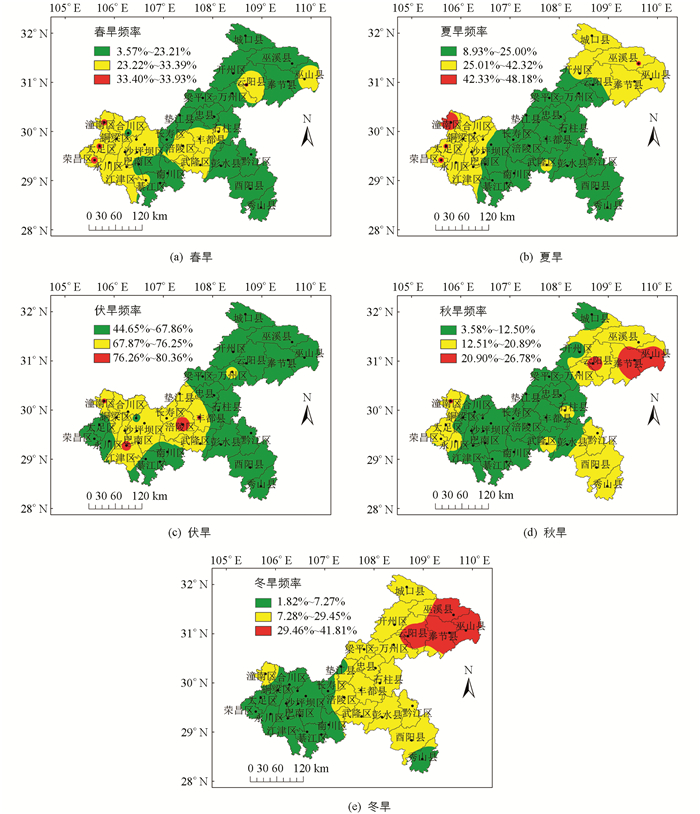

本研究发现,重庆市伏旱平均频率最高,为65.91%;夏旱平均频率次之,为25.00%;春旱、秋旱及冬旱平均频率依次为22.32%、12.50%、11.87%(图 1).

春旱频率总体呈现西高东低的空间分布格局(图 1-a).高发区主要集中于渝西偏西区域及渝东北的云阳县,其春旱频率在33.40%~33.93%之间;低值区主要位于渝东北、渝东南、渝中北部及渝西南地区,其春旱频率在3.57%~23.21%之间.

夏旱频率总体呈现东西高、中间低的空间分布格局(图 1-b).高发区与春旱频率高发区分布较为一致,其夏旱频率在42.33%~48.18%之间;低值区主要位于渝北-沙坪坝-江津-綦江一线以东、开州-云阳一线以西的广大区域,其夏旱频率在8.93%~25.00%之间.

伏旱频率的空间分布格局为西高东低(图 1-c).高发区主要集中于江津区、涪陵区、潼南区及丰都县,其伏旱频率在76.26%~80.36%之间;低值区主要位于垫江-丰都-武隆一线以东、渝西的南部及渝西南地区,其伏旱频率在44.65%~67.86%之间.

秋旱频率总体呈现东西高、中间低的空间分布格局(图 1-d).高发区主要集中于渝东北东部,其秋旱频率在20.90%~26.78%之间;低值区主要位于开州-万州一线以西,彭水-黔江一线以北,铜梁-璧山-永川一线以东的广大区域,其秋旱频率在3.58%~12.50%之间.

冬旱频率总体呈现渝东北向渝西南逐级递减的变化特征(图 1-e).高发区主要集中于渝东北,其冬旱频率在29.46%~41.81%之间;低值区主要位于垫江-长寿-涪陵-南川一线以西的广大区域,其冬旱频率在1.82%~7.27%之间.

总的来说,渝东北地区秋旱及冬旱频发,渝西西部地区春旱及夏旱频发,渝中部地区最易发生伏旱,渝东南及渝西南地区各季节性干旱发生频率都较低.

-

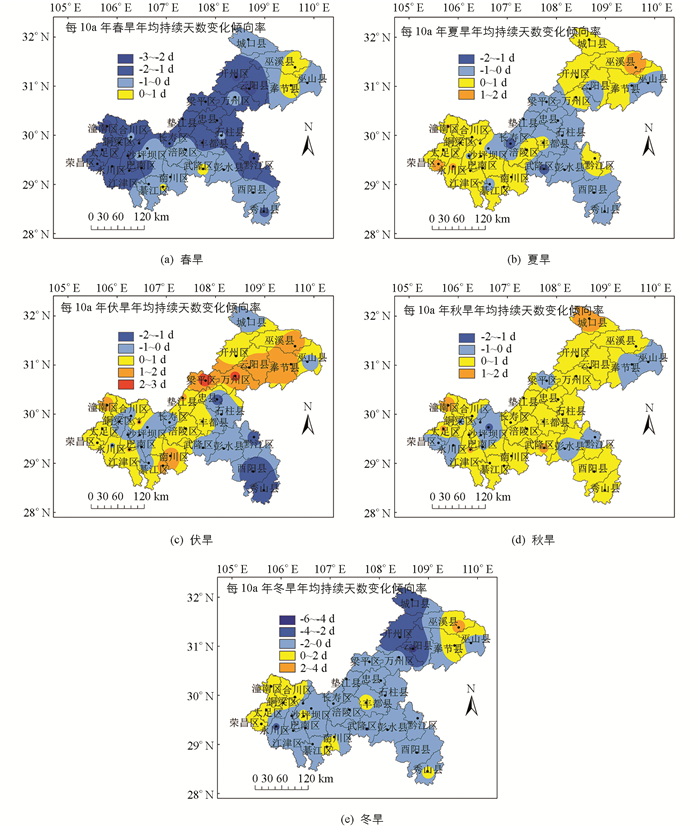

干旱持续天数的空间分布(图 2)分析发现,春旱年均持续天数总体呈现西高东低,中部呈中间高南北低的空间分布格局(图 2-a).高值区主要位于渝西的北部及渝东北的巫溪县,其春旱年均持续天数在39~41 d之间;低值区主要位于渝中的西部、渝西南、渝东北西部及渝东南地区.

夏旱年均持续天数总体呈东西高、中间低的空间分布格局(图 2-b).高值区主要位于渝西的中部及渝东北东部,其夏旱年均持续天数在29~32 d之间;低值区主要位于渝北-沙坪坝-巴南-綦江一线以东,城口-巫溪-奉节一线以西的广大地区.

伏旱年均持续天数总体呈现中间高、四周低的空间分布格局(图 2-c).高值区主要集中于渝中部,其伏旱年均持续天数在41~42 d之间;低值区主要位于渝东北、渝东南、渝西的西部及渝西南地区.

秋旱年均持续天数的空间分布特征是东西高、中间低(图 2-d).高值区主要位于大足区及巫溪县,其秋旱年均持续天数在42~44 d之间;低值区主要位于渝东北西部、渝东南东部、渝中的东部、渝中部与渝西部交界处、渝西南地区.

冬旱年均持续天数总体呈现自渝东北向渝西及渝东南逐级递减的变化特征(图 2-e).高值区主要集中于渝东北,其冬旱年均持续天数在57~68 d之间;低值区主要位于渝东南及长寿-涪陵-武隆一线以西地区.

总的来说,渝东北的东部为春旱、夏旱、秋旱及冬旱年均持续天数高值区,渝西部为春旱和夏旱年均持续天数高值区,渝中部为伏旱年均持续天数高值区,渝东南及渝西南地区各季节性干旱年均持续天数都较短.

-

干旱持续天数变化倾向率空间分布(图 3)分析发现,重庆市春旱持续天数总体呈减少趋势(图 3-a),仅巫溪县、奉节县、万盛及武隆区呈增加趋势.北碚区、开州区(通过了0.05的显著性检验)、黔江区(通过了0.1的显著性检验)、潼南区、永川区及云阳县春旱持续天数减少最快,变化倾向率为每10年减少2~3 d.

夏旱持续天数变化倾向率地区间差异大(图 3-b).渝北-涪陵-武隆一线以西、渝东北及渝东南东北缘呈增加趋势,其中增加明显的区域包括潼南区、荣昌区、永川区及巫溪县,每10年增加1~2 d;渝中的北部、渝东南及渝东北南部呈减少趋势,其中长寿区(通过0.05的显著性检验)及武隆区明显减少,变化倾向率为每10年减少1~2 d.

伏旱持续天数呈增加与减少趋势的地区各占一半,渝东南、渝东北部分地区、渝西部分地区、主城区呈减少趋势,其它地区呈增加趋势(图 3-c).梁平区及万州区增加趋势最为明显,每10年增加2~3 d.伏旱持续天数减少明显的区域为黔江区、秀山县、酉阳县及忠县,每10年减少1~2 d.

秋旱持续天数总体呈增加趋势(图 3-d).渝东北东部、渝东南北部、主城区及渝西的南部秋旱持续天数在减少,变化倾向率为每10年减少0~1 d;其它区域呈增加趋势,其中城口县(通过0.1的显著性检验)、大足区、江津区、武隆区及潼南区增加趋势明显,每10年增加1~2 d.

冬旱与春旱持续天数变化倾向率的空间分布特征大体一致,总体呈减少趋势(图 3-e).渝西的北部、渝东北偏东区域等地冬旱持续天数呈增加趋势,其中巫溪县增加最明显,每10年增加2~4 d;其他地区呈减少趋势,其中渝东北明显减少,每10年减少2 d以上,云阳县减少最快,每10年减少4~6 d.

就区县而言,云阳县春旱及冬旱持续天数减少最快,巫溪县夏旱及冬旱持续天数增长最快.彭水县、巫山县及渝北区各季节性干旱持续天数均呈减少趋势,而巫溪县及万盛各季节性干旱持续天数则均呈增加趋势.

总的来看,渝东北大部分地区及渝西南春旱及冬旱持续天数呈减少趋势,夏旱、伏旱及秋旱持续天数呈增加趋势;渝东南除秋旱持续天数外均呈减少趋势;渝中部春旱及冬旱持续天数呈减少趋势,夏旱、伏旱及秋旱持续天数呈东部增加、西部减少的趋势;渝西部春旱持续天数呈减少趋势,夏旱持续天数呈增加趋势,伏旱、秋旱及冬旱持续天数呈增加与减少趋势的区域各占一半.

-

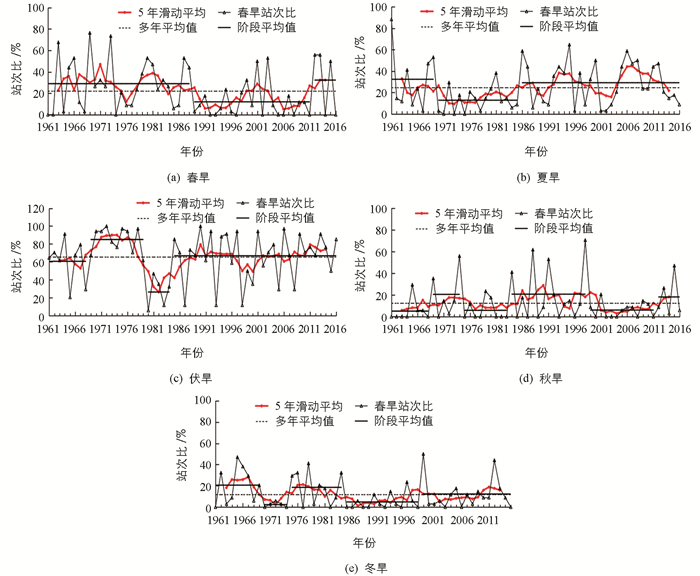

1961-2016年重庆市各季节性干旱站次比均无显著增加或减少的变化趋势,但都存在阶段性及周期性变化(图 4).对各季节性干旱站次比时间序列进行阶段划分,并运用单因素方差分析法检验不同时段干旱站次比的均值是否具有显著差异.结果显示,春旱、夏旱、伏旱、秋旱及冬旱分别通过了0.05,0.05,0.01,0.1及0.05的显著性检验,认为各季节性干旱站次比的阶段性变化差异显著.

重庆市春旱站次比在0%~76.47%之间变动,平均值为22.32%(图 4-a),达到了局域性干旱水平.春旱站次比的时间变化呈高-低-高的3阶段变化特征(表 2). 1961-1988年春旱平均覆盖范围较广且站次比年际波动幅度较大,该阶段经历了春旱范围最大年(1969年的76.47%)及次大年(1973年的73.53%);1989-2011年春旱平均覆盖范围减小,为3阶段最小且年际波动幅度最小,该阶段春旱站次比总体上呈现先升后降的变化趋势;2012-2016年春旱平均覆盖范围迅速扩大,为3阶段最广且年际波动幅度最大.对近56年来的重庆市春旱站次比进行小波分析得出其存在3 a、7 a及17 a的振荡周期.

重庆市夏旱站次比在0%~88.24%之间变动,平均值为25%(图 4-b),达到了部分区域性干旱水平.夏旱站次比的时间变化呈高-低-高的3阶段变化特征(表 3). 1961-1969年夏旱平均覆盖范围为3阶段最广且年际波动幅度最大;1970-1985年夏旱平均覆盖范围大幅减小,为3阶段最小且年际波动幅度最小的阶段;1986-2016年夏旱平均覆盖范围较广且年际波动幅度较大,该阶段夏旱站次比总体上呈2次先升后降的变化趋势,对近56年来重庆市夏旱站次比进行小波分析发现出其存在7a、15a及25a的振荡周期.

重庆市伏旱站次比在5.88%~100%之间变动,平均值为65.91%(图 4-c),达到了全域性干旱水平.伏旱站次比的时间变化分为4个阶段(表 4). 1961-1968年伏旱平均覆盖范围略低于多年平均值,年际波动幅度较大;1969-1979年覆盖范围扩大,为4阶段最广但年际波动幅度最小;1980-1984年为1961-2016年伏旱范围最小、伏旱程度最轻的时期;1985-2016年重庆市进入一个持续时间长,伏旱覆盖范围大,但年际间波动较大的时期.在此期间曾发生2006年全市性特大伏旱,其站次比高达97.06%.对近56年来重庆市伏旱站次比进行小波分析发现其存在3 a、7 a及19 a的振荡周期.

重庆市秋旱站次比在0%~70.59%之间变动,平均值为12.50%(图 4-d),达到了局域性干旱水平.秋旱站次比的时间变化呈波动变化频繁的6阶段变化过程(表 5). 1961-1968年、1975-1983年及1999-2011年秋旱平均覆盖范围均小且年际波动幅度均较小;1969-1974年秋旱平均覆盖范围较广且年际波动幅度较大;1984-1998年秋旱平均发生范围为6阶段最广且年际波动幅度最大,该阶段经历了秋旱范围最大年(1998年的70.59%)及次大年(1988年的61.76%);2012-2016年秋旱平均覆盖范围略大于多年平均值但年际波动幅度较大.对近56年来的重庆市秋旱站次比进行小波分析发现其存在4 a、7 a及23 a的振荡周期.

重庆市冬旱站次比在0~50.00%之间变动,平均值为11.98%(图 4-e),达到了局域性干旱水平.冬旱站次比的阶段性变化也较显著(表 6). 1970-1974年及1985-1998年冬旱平均覆盖范围均远小于多年平均值且年际波动幅度小;1999-2015年冬旱平均覆盖范围略大于多年平均值,年际波动幅度较大;1975-1984年冬旱平均覆盖范围及年际波动幅度均大于1999-2015年;1961-1969年冬旱平均覆盖范围为5阶段最广且年际波动幅度最大.对近55年来重庆市冬旱站次比进行小波分析发现其存在3 a及16 a的振荡周期.

2.1. 干旱频率的空间分布规律

2.2. 干旱持续天数的时空分布规律

2.2.1. 干旱持续天数的空间分布规律

2.2.2. 干旱持续天数的时间变化趋势

2.3. 干旱站次比的阶段性及周期性变化

-

1) 重庆市伏旱频率最高,其次是夏旱、春旱、秋旱和冬旱频率.春旱及夏旱多发于渝西部,伏旱多发于渝中部,秋旱与冬旱多发于渝东北东部.

2) 重庆市各季节性干旱年均持续天数高值区与其发生频率高值区分布较一致.春旱及冬旱持续天数总体呈减少趋势,秋旱持续天数总体呈增加趋势,渝东北、渝西南及渝西部夏旱持续天数为增加趋势,伏旱持续天数除渝东南及部分区县外均呈增加趋势.

3) 各季节性干旱站次比长期来看无显著增加或减少趋势,但存在明显的阶段性及周期性变化.

-

赵伟、徐羽及吴建峰等[4-6]研究重庆市干旱时空分布时,多按照气候四季将季节性干旱划分为春旱、夏旱、秋旱及冬旱,研究时段均在2013年以前.被誉为“四大火炉”之一的重庆市7、8月份天气炎热,农作物需水量大,伏旱严重.在《中国的气候》一书中,重庆市被划为重伏旱区,重庆市伏旱的研究显得尤为重要.本研究按照重庆市干旱地方标准,结合重庆市实际情况,将季节性干旱分为春旱、夏旱、伏旱、秋旱及冬旱,在前人研究基础上,将研究时段从40年(1961-2000年)延长至56年(1961-2016年).季节性干旱划分种类及时段、干旱判定标准、研究时段的不同,使得本研究各季节性干旱频率与其他指标研究结果存在一定的偏差.本研究与高阳华等[10-14]的5篇重庆市季节性干旱文章相比,干旱研究指标相似,但冬旱持续时间临界值从50天减小为40天,研究时段延长16年,又受重庆市各季节性干旱逐年增强或减弱趋势的影响,使得本研究较高阳华等研究结果的春旱、冬旱发生频率与年均干旱持续天数偏小,夏旱、伏旱、秋旱发生频率及年均干旱持续天数偏大.

由于自然地理环境和社会经济条件的地域差异性,各个区域的干旱灾害具有显著的差异,省市自治区一级的区域都应该有自己的干旱标准和指标.合理的干旱指标能够客观、准确地反映干旱的起止时间和强度,省级地方政府应该建立明确的干旱形成机制,且该机制具有良好的实用性和可操作.重庆市干旱标准及其指标是在深入研究重庆市干旱特征、成因和规律的基础上提出的,其理论依据充分、针对性强,能够很好地反映重庆市干旱类型和强度.重庆市干旱指标的含义明确,以干旱发生的时期划分干旱类型,以一定时期的日均降水量小于干旱的日均临界降水量的累积日数判定干旱强度.这样的指标计算简单,所需资料容易获取,具有很好的可操作性.重庆市干旱的开始与结束时间的标准明确,能合理地确定干旱的起止时间及其持续时间,准确反映干旱累积效应和干旱动态变化过程.重庆市干旱指标以日为时间尺度,它所反映的干旱状况精细、准确.当然重庆市干旱标准还有一些局限和不足:第一,按这一标准得出的干旱强度等级是定性的结论,不能用它进行更深入、精细的旱灾定量研究;第二,它只确定季节性干旱类型及其强度等级,不能反映全年干旱的综合状况.因此,有必要作进一步的探讨,修改完善干旱指标,以满足干旱研究的需要.

下载:

下载: