-

山区降水是水汽循环重要的环节之一,时空分布较为复杂,受大气环流、海拔高度及下垫面综合作用影响.而高大山脉对水汽循环具有一定的阻隔作用,进而影响山区降水的空间分布格局.刘友存等人[1]运用线性倾向估计、相关分析等气候斩断方法分析了天山山区降水对全球气候变化的影响;王宁练等人[2]利用不同海拔高度带人工观测降水得到祁连山黑河流域最大降水高度带和降水直减率;欧阳琳等人[3]结合前人的研究,综述了喜马拉雅山区日降水和季节降水的空间特征;张永民等人[4]运用小波分析和统计分析相结合的方法研究了豫西降水和气温的多时间尺度波动特征;周浩等人[5]研究了盛夏时节南亚高压异常与重庆山区降水的关系;胡金明等人[6]从湿季降水分异特征来研究哀牢山对水汽的阻隔效应;随着学科的发展,氢氧稳定同位素也是作为山区水汽循环研究的重要手段[7].

在地势起伏的云南,哀牢山、无量山、高黎贡山等近南北走向的高大山脉对西南湿润水汽具有强烈的阻隔效应,以哀牢山为例,两侧滇东高原和滇西纵谷降水空间格局存在明显差异.哀牢山区气候的相关研究早在上个世纪已然开始,张克映等人[8-9]研究哀牢山北段西南季风和东北季风过山气流对哀牢山降水气温的影响以及哀牢山降水的垂直变化特征;刘玉洪[10]研究了哀牢山北段东西坡山地地温状况;刘洋等人[11]研究哀牢山北段不同位置景东、徐家坝和楚雄的气候特征及变化趋势.进入21世纪,胡金明等人[6, 12]对纵向岭谷区北回归线一线降水分异研究涉及哀牢山及周边地区降水时空特征,并且在后期探讨了湿季东南季风和西南季风在哀牢山的交汇状况;杞金华等人[13]通过研究哀牢山典型的常绿阔叶林水源涵养功能来分析哀牢山对西南干旱的响应.综上所述,对哀牢山全域的气候研究较少.基于此,本文从点线面多尺度分析了哀牢山降水时空格局特征,并探讨了哀牢山降水的阻隔效应,拟为该区域旱涝灾害防治提供一定的理论支持.

全文HTML

-

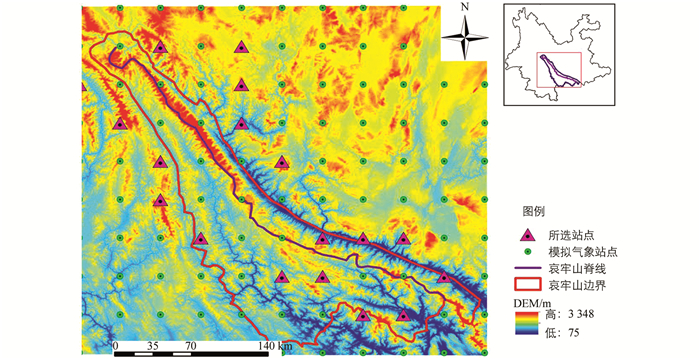

研究区是以哀牢山为中心的滇东高原和滇西纵谷,范围在100°19′-103°39′E,22°20′-25°20′N之间.哀牢山纵贯云南中部,北段平均海拔在2 000 m以上,最高点大磨岩峰海拔3 166 m.南段为低山河谷相间的丘陵区.滇东高原和滇西纵谷大致以哀牢山—元江为界,滇东高原区自东北向西南海拔逐渐降低,边缘地势落差较大,区内喀斯特分布广泛,降水量在700~1 000 mm之间,主要受东南季风和西南季风影响.滇西纵向岭谷区内高耸山系和深切河谷相间分布,崎岖的地形限制了西南季风和东南季风的走向,表现为南北向通道作用和扩散效应、东西向阻隔作用和屏障效应[14],区内降水空间差异较大,降水量范围在1 000~2 500 mm之间,自北向南降水逐级递增.

-

气象数据来源于中国科学院寒区旱区研究所黑河数据中心,类型包括降水、气温、气压等7种气象要素,本文所用数据为2008-2014年哀牢山及其周边地区110个模拟气象站点逐日降水数据.数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据来源于地理空间数据云,分辨率为30 m×30 m,时间为2017年10月10日.此外,利用ArcGis水文分析功能提取出流域边界线即哀牢山主脉山脊线.参考有关哀牢山地貌、地质文献,归纳提取了完整的哀牢山界线范围.

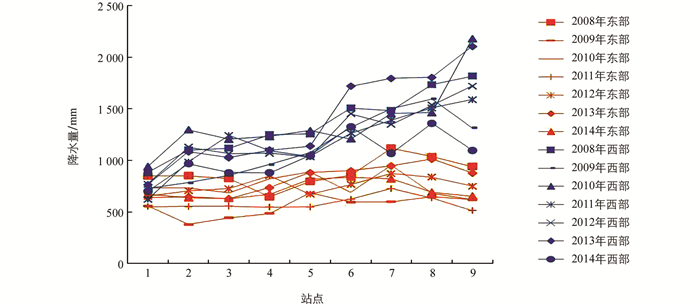

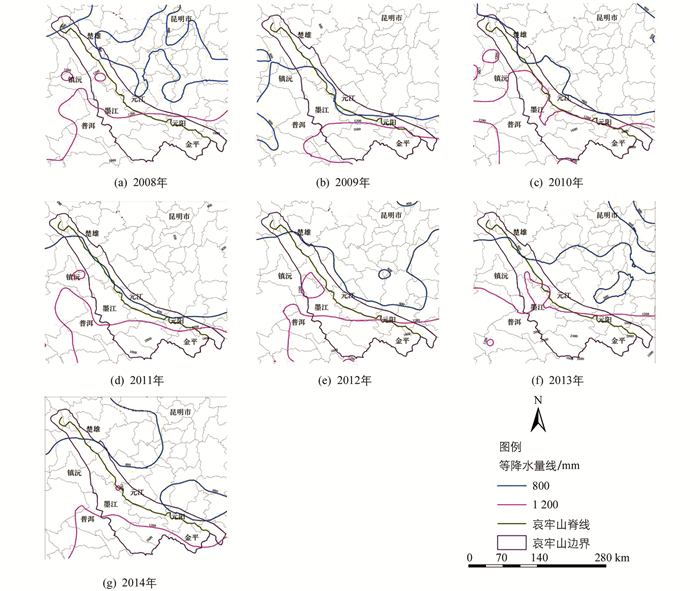

本文从点线面不同尺度分析了哀牢山区降水时空格局.首先,选取哀牢山两侧各9个站点(图 1)进行逐年降水对比分析.选择站点时要求两侧站点到山脉的水平距离相近且两点连线垂直于哀牢山脉,这样可提高两侧降水数据的可比性.自北向南各站间有一一对应关系.其次,提取哀牢山区800 mm与1 200 mm这2条特殊等降水量线. 800 mm等降水量线为湿润与半湿润的分界线,所以研究哀牢山两侧800 mm等降水量线的移动情况可以反映出云南中部地区干湿变化,而1 200 mm等降水量线与纬线近乎平行的走势,能够较好反映哀牢山南部低山丘陵区降水的时空变化特征.最后,从面上对哀牢山降水空间特征分区,按照降水的分布格局分为东部高原区、中西部三角岭谷区、南部水平丘陵区.

-

普通克里金插值法以空间统计学作为理论基础,克服了内插中误差难以分析的问题,从而对空间分布数据进行最优线性无偏内插估计,计算量大且过程复杂是其存在的主要问题.其计算表达式为:

式中:λi为参与插值的站点对估算点降水要素的权重,i表示降水站的位置.普通克里金插值的权重不仅建立在已知点和预测点距离的基础上,而且还要依据已知点的位置和已知点值的整体空间分布和排列特征,Z为某一站点的降水预测值.因此,运用普通克里金插值方法时,权重取决于已知点与预测点之间的距离及空间关系.

T检验主要用于样本含量较小(n<30),总体标准差σ未知的正态分布. T检验是用T分布理论来推论差异发生的概率,从而比较2个平均数的差异是否显著.笔者在研究区范围内均匀地选择了24个站点,分别对降水较多年份(2008年、2013年、2014年)和降水较少年份(2009年、2010年、2011年、2012年)的平均值进行检验.

从表 1可知,对降水偏少年份和降水偏多年份年均降水插值结果进行T检验,检验值分别为1.705和-0.365;显著性水平分别为0.102和0.718,均大于0.05,差异无统计学意义,表明插值估算的降水结果值与实测值不存在显著差异,插值结果精度较高.

1.1. 研究区概况

1.2. 研究方法

1.2.1. 数据来源与处理

1.2.2. 普通克里金插值

-

从图 2可知,2008-2014年哀牢山西侧站点的降水量均高于东侧对应站点,哀牢山北段两侧降水差异最小,南段两侧降水差异最大;此外,哀牢山西侧自北向南降水量逐渐增大,而东侧一线降水变化较为稳定,哀牢山北段两侧的降水间隔在900 mm左右,而南段两侧降水间隔为1 100 mm.从年际降水变化来看,2009年和2011年为降水最少的年份,哀牢山东西侧降水差异达到最大. 2013年哀牢山南部降水量达到最大值,西侧降水量明显大于东侧. 2014年哀牢山两侧降水差异最小,尤其在哀牢山南部,西侧降水明显较往年偏少.其他年份均表现出东侧降水小雨西侧,且东侧较西侧降水空间变化稳定的特点.

点尺度上哀牢山有明显的降水阻隔效应,而且在山脉不同段位其阻隔作用存在较大差异,阻隔作用大小总体表现为南段大、北段小及中段最小的趋势.而单一的通过对比点尺度的降水量来证明哀牢山具有降水阻隔效应显然力度不够,所以下一节将从线层面展开相关研究.

-

分析哀牢山等降水量线的空间分布特征可知(图 3),800 mm等降水量线7年移动情况能够较好反映出哀牢山东侧降水稳定状况;而1 200 mm等降水量线能反映哀牢山西侧降水稳定性状况.总体分布格局为:2008年、2014年哀牢山东侧800 mm等降水量线呈现半环状分布于楚雄、昆明、玉溪等地,其余年份等降水量线均呈现出与哀牢山平行的分布格局;2008年、2009年、2012年及2013年1 200 mm等降水量线与纬线有明显的平行关系,而在西部等降水量线有明显的偏转.其余年份等降水量线大致与哀牢山西侧一脉平行分布.逐年变化格局为:2008年800 mm等降水量线呈现环状分布于滇东高原中部,自北向南分别经过楚雄、新平及元江,之后北上转至石屏、建水及开远一线. 1 200 mm等降水量线自墨江至蒙自呈现水平分布,而在墨江以西等值线有明显的南折趋势. 2009年800 mm等降水量线自南涧至元江与哀牢山北部山脉近乎平行状态,之后东转至红河、蒙自一线. 1 200 mm等降水量线在墨江以东呈现出与纬线平行的走势,只是有微弱南移. 2010年和2011年800 mm等降水量线与2009年走势基本相同,只是在北部界线稍有差异. 2012年哀牢山北部800 mm等降水量线穿越山脊线,且南部也有向北转折的趋势. 2013年800 mm等降水量线有明显的北移现象,北移至新平、弥勒一带,且在通海、石屏交界处存在一个800 mm等降水量环状中心;1 200 mm等降水量线有微弱的北移迹象,但在哀牢山中部墨江县呈现半环状,普洱以西仍为平行分布. 2014年哀牢山北部与南部各有一条800 mm等降水量线,北部等降水量线呈现半圆形分布,南部在个旧、石屏、元阳呈现环状分布;1 200 mm等降水量线明显发生了南移,在哀牢山南部降水较其他年份异常稀少.

基于线尺度的结果分析,笔者认为在哀牢山不同地段存在强度不同的降水阻隔效应,为了更清晰说明哀牢山区的降水时空格局,下一节将从哀牢山区降水特征分区展开.

-

从面尺度剖析哀牢山降水的空间分异特征,并对哀牢山进行降水特征分区,首先为东部高原区,其次为中西部三角岭谷区,最后为南部水平丘陵区.

东部高原区:即哀牢山以东、元江—蒙自以北的广大高原地带,是7年来降水量变化最为明显的区域. 2008年为降水较为正常年份,全域大部分降水在600~800 mm之间.华宁和双柏2地为少雨中心. 2009年降水量减少程度最为剧烈,特别是楚雄南部及玉溪东南部,局地降水不足400 mm.在东南部红河沿岸降水量也有所减少,从最少的600~800 mm下降到400~600 mm,2010年与2009年相比降水有微弱增加的趋势.易门、安宁、江川及建水北部降水量仍然稀少,局部降水仅有400 mm;2011年总体降水格局与2009年相似,差异在于东部高原区干旱面积更大,2012年昆明、建水、通海等地降水高于西部其他地区,开远及蒙自一带降水明显多于2011年;2013年全域降水有明显的增加,降水最小的区域为玉溪市西北及楚雄大部.而在南部丘陵区降水达到历年最高,2014年北部较上一年降水增多,而南部较上一年减少的趋势.东北部楚雄以及玉溪的西北部降水最少,降水量在600~700 mm之间.建水—个旧—蒙自的降水减少到700 mm左右,澄江华宁弥勒交界处存在降水中心,降水量达到1 000 mm以上.

中西部三角岭谷区:哀牢山中西部的三角区,大致为元江—景谷、元江—南涧、景谷—南涧3线围成的三角波动区.该区域降水整体变化表现为先减少后增加最后稳定的趋势,具体为:2008年自北向南降水量逐渐减少,跨度为600~1 400 mm的4个降水带;2009年该区降水有明显的减少,特别是在北部景东、南涧及镇远等地.南部墨江、景谷等地降水变化较小;2010年该区域降水有明显增加,全域整体增加一个等级.景东中部为多雨中心,而镇沅中部为少雨中心. 2011年降水较前一年趋于稳定,2个降雨中心消失,而在景谷出现新的降水峰值区. 2012年南部降水有微弱的减少迹象,墨江北部和景东西部存在多雨中心,北部降水无明显变化. 2013年南部降水增加较为明显,尤其是景谷和墨江2地,多余中心南移至墨江南部,北部无明显变化. 2014年该三角降水区边缘有南移迹象,降水带呈现出与纬线不平行的分布格局,但降水线与哀牢山走势基本相近,哀牢山降水阻隔效应明显.

南部水平丘陵区:在蒙自、元阳、墨江、景谷一线以南的广大哀牢山区,存在明显的降水梯度效应.该区域为哀牢山区降水最丰富的区域,常年降水量维持在1 000 mm以上,最大降水量可达2 500 mm.整体上该区域2012年和2013年降水规律最为明显. 2013年降水达到峰值,以江城、绿春等地为中心向南北两侧呈现水平递减的规律,金平也存在降水高值区.而2012年的降水趋势与2013年基本相同,只是相比之下降水量较少. 2009年和2011年多雨中心均在绿城,而2011年降水量较多于2009年. 2008年存在景洪、绿春、金平3个多雨中心,降水水平递减规律最不明显.而2010年多雨中心东移至金平,其它地区降水格局与2011年基本一致. 2014年为该区域最特殊的年份,降水明显少于其他年份,并且没有明显的多雨中心,只是在江城呈现环形分布.

2.1. 哀牢山两侧站点降雨量对比分析

2.2. 哀牢山区等降水量线的动态变化

2.3. 哀牢山降水时空特征分区

-

点线面多尺度分析哀牢山两侧降水格局动态变化,不同角度均显示哀牢山两侧降水格局存在明显差异.因此,本文就哀牢山的降水阻隔效应展开讨论,研究哀牢山不同时段及地段的降水阻隔效应大小.

前人对于哀牢山阻隔效应的研究已经过了50余年.认为哀牢山具有地理界线作用的学者分别从气候以及植被展开论证,张克映[15]在研究滇南地区气候特征时指出,西部澜沧—墨江一带以偏西南风为主,而东部文山—元江一带一般以偏东南风为主,滇南的地面气流基本上反映出西部受印度洋西南暖湿气流的影响,东部受太平洋西伸高压楔的影响,两者大致以哀牢山脉为其分界线;姜汉侨[16]根据云南热带、亚热带主要植被类型的性质及与周边植被的关系,从云岭、点苍山及哀牢山一线划分了一条西北—东南走向界限,以东植被类型与我国东部地区相似,以西植被类型更多相似于阿萨姆—喜马拉雅地区较低海拔处的类型;王声跃[17]强调,哀牢山这组东南—西北走向的山地不仅是地貌上的重要界线,也是气候上的一条重要界线;杨明宇等人[18]在建立云南主要陆地生态系统生态库时表明,哀牢山两侧坡面的生态系统类型存在明显差异.持质疑态度的专家也从季风环流角度给出了有力的证明.徐嘉行等人[19]认为西南地区的夏季风主要是西南季风,它是越赤道的热带西风,一支从印度半岛南端,经孟加拉湾由中南半岛进入西南地区,另一支由阿拉伯海经印度半岛北部进入西南地区,东南季风与西南季风交汇于105°E;Zhang[20]的研究结果表明东南季风和西南季风大致在103°E附近分界,此界线位于哀牢山以东.

本文的研究结果充分表明哀牢山具有明显的降水阻隔作用,且点线面不同尺度下哀牢山的降水阻隔作用强度存在差异.从站点尺度来看,哀牢山西侧站点的降水量均高于东侧对应站点;从等降水量线尺度来看,在哀牢山北段800 mm等降水量线基本与哀牢山平行,反映北段降水阻隔效应明显.而1 200 mm等降水量线基本与纬线平行,反映南段山脉两侧的降水阻隔效应不太明显;从降水插值面尺度来看,哀牢山明显将研究区划分为3大降水特征区.即东部高原区、中西部三角岭谷区及南部水平丘陵区.

-

本文以哀牢山区7年(2008-2014年)来110个模拟气象站点逐日降水数据为基础,运用普通克里金插值、T检验等方法对哀牢山区降水的时空格局进行多尺度分析.同时结合前人的观点探讨了哀牢山的降水阻隔效应.

1) 从站点尺度来看,哀牢山西侧站点的降水量均高于东侧对应站点,哀牢山北端和中部两侧降水差异最小,南段两侧降水差异最大.哀牢山西侧自北向南降水量逐渐增大,而东侧一线降水空间变化较为稳定.所以点尺度表明哀牢山具有极为明显的降水阻隔效应.

2) 从等降水量线尺度来看,2008年、2014年哀牢山东侧800 mm等降水量线呈现半环状分布于楚雄、昆明、玉溪等地,其余年份等降水量线均呈现出与哀牢山平行的分布格局;2008年、2009年、2012年及2013年1 200 mm等降水量线与纬线有明显的平行关系,而在西部等降水量线有明显的偏转.其余年份等降水量线大致与哀牢山西侧平行分布.所以线尺度看哀牢山北段有明显的降水阻隔效应,而南段降水阻隔作用不太明显.

3) 从降水量插值面尺度来看,根据哀牢山区降水的空间分异特征可划分为东部高原区、中西部三角岭谷区、以及南部水平丘陵区.东部高原区即元江—蒙自以北的广大高原地带,是7年来降水量变化最为明显的区域;中西部三角岭谷区是大致以元阳—景谷、元阳—南涧、景谷—南涧三线围成的特殊三角区域,该区域降水空间特征明显与其他两地存在差异,降水较为稳定;南部水平丘陵区:在蒙自、元阳、墨江、景谷一线以南的广大哀牢山区,存在明显的降水水平梯度效应.所以面尺度看哀牢山北段降水阻隔效应异常显著,而南段的水平梯度降水效应表明无明显阻隔效应.

综上所述,点尺度表明哀牢山东西两侧降水存在空间差异,山脉降水阻隔效应明显,但在线面尺度上哀牢山不同段阻隔效应存在一定差异,体现了较高的空间异质性.

下载:

下载: