-

草场管理方式改变,在牧区草场实行“双权一制”后,牧民定居成为必然.草场以家庭为单位进行划分,传统的游牧生产方式逐步向“定牧”(定居游牧、定居划区轮牧和定居畜牧)转变,家庭草场成为草原生态保护的重点.本文通过对锡林郭勒白音锡勒草场的现状进行调研,发现草原牧户高度分散、公共建筑缺失、基础设施薄弱是牧区人居现状的主要特点,草场公共设施普遍较为分散、滞后.因此,草场公共设施的生态化格局研究具有重要意义.

全文HTML

-

梯度性是自然界存在的普遍现象.草原聚落的梯度性主要表现在牧户集聚程度、牧户密度、牧户规模、人口密度等各个方面.草原聚落按照行政层级划分为牧户—浩特—嘎查—苏木.草原聚落的分布特征:在草原环境中,自然生态条件相同且均质的情况下,草原上的牧民人口密度分布较为均匀,牧民之间的收入、生活习惯和生活习俗差别较小.

1) 草原聚落的交通系统按照苏木为核心,沿着省道或干道,呈鱼骨串形式展开,草原上牧民家庭之间交通工具基本一致,运输费用与路程基本成正比.

2) 苏木或建制镇能够满足牧民生活中所有商品的需求,为了能够缩短交通距离,牧民在购买商品时会遵循就近原则.

3) 牧区商品价格不会因为在不同地点售卖产生较大的价格波动,一般是商品实际价格加上交通费.

4) 牧区成规模的商品贸易都集中在个别苏木或建制镇上,牧民定期到苏木或镇上购买生产生活所需的商品.

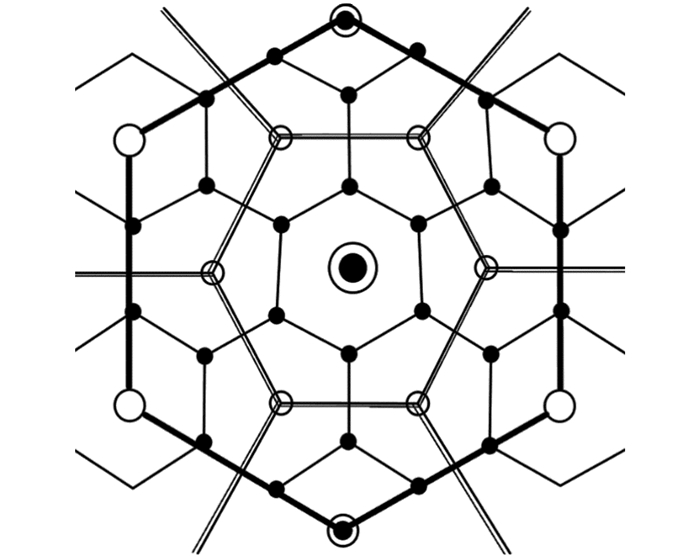

根据草原聚落层级分布的特点,符合克里斯泰勒提出的中心地理论基本前提[1](图 1).在符合以上前提的基础上,草原牧区各中心的关系应符合以下特征:聚落层级中心均匀分布、同等级中心之间距离相等、服务半径相同.

-

草场牧户单元的分散、集聚性是区域性空间分布格局的主要特点,是自然、社会、经济因素长期作用以及牧户单元扩散聚合的结果.资源是人类赖以生存的基础,草场牧户的分布应适应草场资源的分布特征.优越和均匀分布的草场资源往往促使牧户分布趋于均匀,草场资源的不均匀分布往往会促使牧户集聚在相对适宜发展的位置.

草原肥沃程度、水源供给充裕程度直接影响牧户在草原中的分布密度.一般来讲,草场长势较好的草原、水源丰富的地区,如锡林郭勒大草原、呼伦贝尔大草原等,牧户分布较为分散.东乌旗和西乌旗人均草场面积达到133 hm2,牧户之间的距离有的超过几十公里,牧民以纯畜牧业生产为主,嘎查集中定居的牧户较少,这样便于牧户单元独立经营家庭草场.而鄂尔多斯草原、乌兰察布草原,人均草场每人只有20~50 hm2,牧户分布相对较为集中,少数牧户分散布局,畜牧业己经不是该地区牧民唯一的生活及经济发展产业.牧户分布类型随着时间演化,因自然、社会、经济条件的变化而变化.

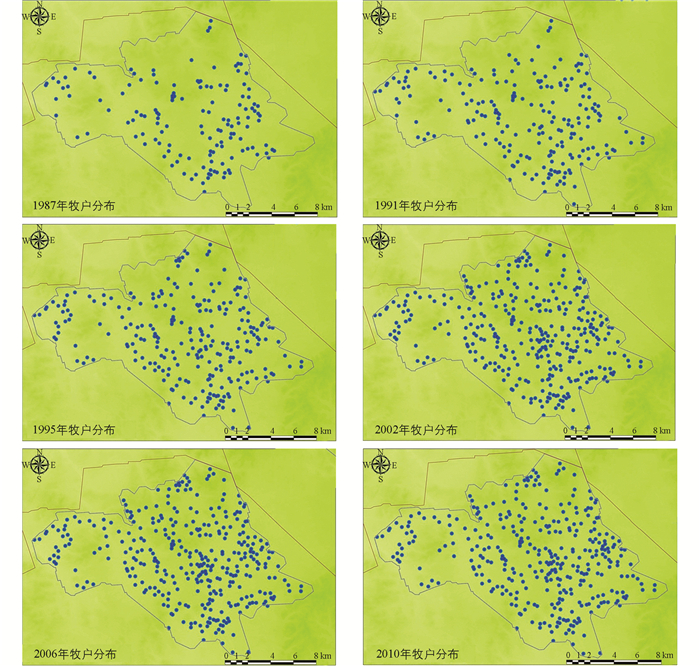

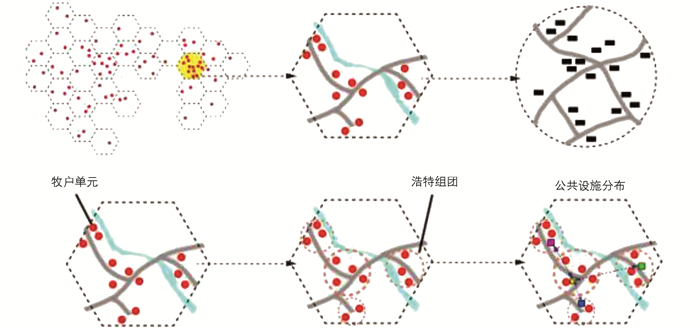

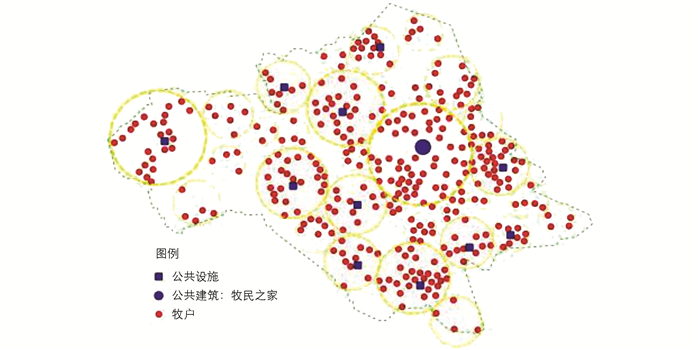

以锡林郭勒白音锡勒牧场为例,该牧场始建于1950年,是内蒙古自治区规模最大、建场最早的国营牧场.该牧场草场植被保持良好,牧场受外界影响较小,能够直观地反映草原牧户规模的分散集聚变化情况[2].经过调研发现,在1987-2014年不到30年间,白音锡勒牧场牧户单元数量由原来的143户增加到354户,牧户数量增加了211户(表 1). 图 2中红色圆圈为行政办公中心.

每增加一个牧户单元意味着给草场增加一份新的压力.每个牧户单元都会拥有自己的草场,牲畜数量随着牧户单元数量的增加而增加,整个草场的畜牧压力也会随之增大,而草场的生态环境会逐年下降[3].新增牧民的居住房屋、牲畜的使用空间(牲畜圈、草棚、暖房〉以及牧民生产生活所必须的基本设施都会占用和破坏大量的草场,其中还包括通往每个牧户的汽车自由碾轧道路对草场也是一种难以恢复的破坏.

-

草场牧户的动态迁移性表示与集聚性相反的牧户分布变化特征.扩散和聚合是草场牧户随着时间变迁呈现出2种相反方向的动态演变过程.资源丰度、水源变迁及社会经济条件的变化,是引起牧户分布动态迁移的重要因素.一方面,草场上分散的牧户受到草场管理方式、草场畜牧方式、草场承载力减弱等因素的影响,逐渐由单元定居开始向聚居转变,当聚居达到一定程度的时候,有些牧户开始向苏木或城镇迁移(图 3);另一方面,有些牧户单元会随着市场经济和自然气候的变化做出经营方式的调整,例如畜牧业不好或草场长势不好的时候,牧民会减小畜牧规模,或者把草场承包给别人或者相邻草场的牧民,有些牧民甚至会采取停牧1年的方式给草场留出缓冲恢复的时间,隔年重新恢复畜牧[4].

从总体来看,草场牧户单元在整体布局上应因时就势,符合草场动态平衡性的特点,草场牧户的生态化格局在综合考虑社会、经济、文化发展的同时,应该协调草原牧区的近期和远景发展,达到区域草原生态恢复的目标.

-

内蒙古草原牧区生态环境较为脆弱,水资源分布不均,使得草原很难承载大规模的人口聚居,游牧的生活方式同样使得草原聚居呈现出“小规模,大分散”的离散性结构形式[5].草原牧区集中式布置公共设施不可能实现,无论是级配方式还是建设规模都难以和发达地区农村相比.因此,在内蒙古草原牧区构建一种适宜的公共设施使用方式,必须遵循公平和效率并重的原则.

对锡林郭勒草原萨麦苏木的调研发现,整个苏木的公共设施基本都聚集在苏木中心,草原深处的嘎查很少有公共设施,之前政府兴建的诸如嘎查村委会、医疗卫生所等基本上被废弃.嘎查牧民孩子入学基本上不能就近解决,很多牧民为了孩子的教育问题会在旗县一级政府所在地安家;草原牧区医疗设施缺乏,牧民就医问题得不到保障[6].

1.1. 草原聚落公共设施的梯度性

1.2. 牧户单元的分散、集聚性

1.3. 牧户单元的动态迁移性

1.4. 公共设施的分散、滞后性

-

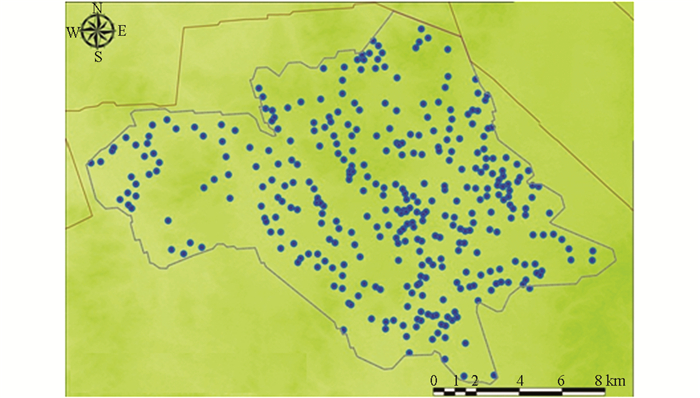

以锡林郭勒白音锡勒草场为例(图 4),2014年7月14-17日,在笔者调研期间该牧场行政中心办公建筑正在新建,只有卫生所相对较新,公共厕所较简陋,有近一半的房屋只剩下地基,或者连地基都没有,只是留下人们多年生活的痕迹.行政中心的道路没有硬化,在雨雪天气下,土路路面泥泞不堪,牧民的车辆只有选择绕道通过,导致道路周边草地被严重破坏,道路宽度变得越来越宽(图 5).

如表 2所示,不到10%的受访牧民半年去1次镇中心,大部分受访牧民去镇中心的频率都集中在0.5~3个月1次.相比于游牧时期的牧民,定居之后牧民与外界来往有了改变,但与农民进城的频率相比还较低.牧民与镇中心的往来,主要是购买生产生活必需品.生产上包括去城里购买草籽儿,修理交通工具、设备,去银行融资,秋天羊出场等.生活上包括孩子入学,看病就医,购买一个季度以上的生活用品等.

牧区收入增长,虽然使牧民生活水平有所改善,但生产生活资料种类单一,落后的交通条件,稀缺的公共服务设施,信息方面的滞后等等都严重影响了牧民幸福指数的进一步提高.

-

根据草原聚落层级分布的特点,符合克里斯泰勒提出的中心地理论基本前提.在符合上述前提条件下,不同层级的草原聚落如苏木、嘎查、牧户单元在草原牧区以上一级行政聚落为中心呈均质分布,按照中心地理论假设,草原聚落各级中心之间的距离应该是相等的,不同层级中心的服务范围是不同半径的圆形.以内蒙古锡林郭勒草原为例,大量的苏木、嘎查、牧户在草原上分布,层级关系明显,且分布均匀.同理,草场牧户与公共服务设施的分布也满足克里斯泰勒提出的中心地理论模型.

-

以锡林郭勒白音锡勒牧场公共设施合理配置为例,经过调研发现,在2000-2014年,牧户数量由原来的290户增加到354户,牧户数量增加64户,新增牧户的居住及其他建筑对草场有一定的占用和破坏[7].新增牧户在对外交往的过程中,车辆及大量牲畜的足迹形成新的道路,且每增加1个牧户,由其他牧户通向该牧户的道路或者牧户在自己草场范围内的足迹形成的道路就大于1条,且道路的宽度会受雨雪天气的影响,造成对草场更大的破坏[8].本文通过中心地理论分析草场牧户单元分布的均质性.

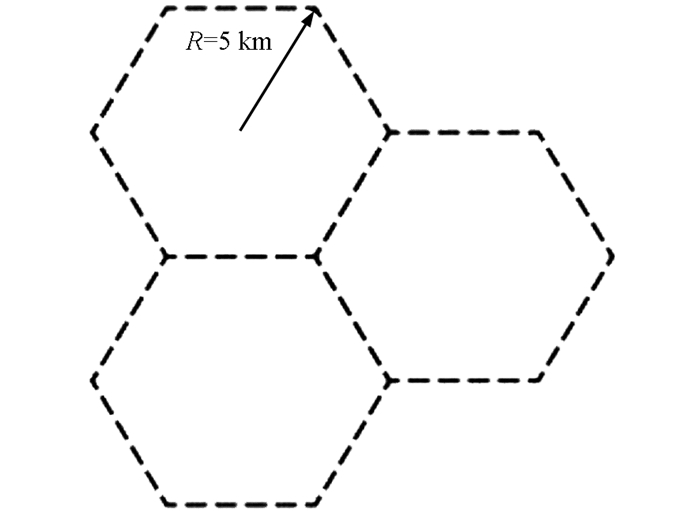

根据调研得知,牧民平常白天可以接受的出行距离大概是10公里,草场公共服务设施布置应该以5公里为半径的6边形为一个体系单元(图 6),将草场上354多个牧户按照就近原则划分为30多个六边形体系,每个六边形体系内部按照人口、交通和地形等因素划分为3~5个聚落组团(嘎查),组团内由2~3个居住小组(浩特)组成,1个居住小组由2~5个牧户单元组成[9](图 7、图 8).

-

内蒙古草原牧区地广人稀,公共服务设施的配置不能简单地按照嘎查规模和服务半径进行计算,与国内甚至内蒙古农业村落都有相当大的差异,不能简单地套用国内村落建设标准.内蒙古草原牧区公共服务设施应切实解决牧民生活所需,当草场牧户单元的密度过大时,牧户单元高度分散不利于公共设施集中布置,同时在使用上也不切实际[10].

按照上述公共设施的分配办法,草场上一组公共服务设施服务涵盖的草场面积约为65平方公里,服务的牧户单元约为0~60户不等,但是草场上公共服务设施在设置上不可能按照单一功能进行均质分配[11].因此,在牧户单元密度较高的草原牧区提倡动态协同,将公共服务设施进行调配,最终达到设施共享,使草原深处牧民能够利用公共服务设施[12].这种动态协同区别于固定的公共设施或公共建筑,可以在草场范国内有规律地移动,牧民在掌握公共设施移动规律的前提下,合理高效地加以利用,也可根据使用公共设施的频率和服务半径对动态协同的服务半径进行研究,分为大半径和小半径公共设施的动态协同[13].同时,也可根据使用需求合理移动,提高设施的利用率,形成高效的服务模式.例如,在举行那达慕大会、大型商品交易活动时,将分散的公共服务设施进行集中化使用[14].

2.1. 公共设施分布特征

2.2. 公共设施合理分布

2.2.1. 公共设施分布状况

2.2.2. 动态协同分布体系

-

本文对草场牧户的现状进行研究,发现存在以下特征:草原聚落等级的梯度性,牧户分布的分散、集聚性,牧户单元的动态迁移性等草原牧区基础设施相对薄弱,公共设施建设难度较大.在此基础上,对锡林郭勒白音锡勒草场公共设施的现状进行了调研,并运用中心地理论学说对草原牧区的公共设施进行了合理配置.

下载:

下载: