-

《新时代基础教育强师计划》提出,要着力培养一批高素质教师人才,造就更多带动区域教育发展的教育家型教师,推动基础教育高质量发展[1]。其中,“高素质”和“创新型”特征成为教育数字化转型背景下教师培养的准则,社会对适应新时代发展的优秀教师需求日益强烈。美国教育学者舍恩(Schon)认为,优秀教师之所以能进行卓有成效的教学实践,是因为其有着对教学实践的特有理论和个性理解[2]。这表明教师拥有对教学实践的独特理论与理解,对其提升教学实践成效具有重要意义。本研究从教师如何建构个人实践理论问题出发,运用扎根理论方法,整合教师专业探究的实践逻辑,探索基于专业探究的教师个人实践理论建构过程、理论原理及典型策略,为教育家型教师养成提供实践参考。

HTML

-

从概念本身来看,与教师个人实践理论相关的概念还有“个人教学主张”“个人教学哲学”“个人教学思想”及“个人实践智慧”等,它们都指向教师个人教学实践与现有理论的融合性认知。例如:我国学者黄津成将教师个人实践理论理解为“以理论为基础的实践想法”,以指导具体实践,并在实践中不断完善[3];挪威学者汉达尔(Handal)等人从理论建构角度,将教师个人实践理论概括为教师个人经验、学科知识、教育价值观的有机融合[4];澳大利亚学者斯威尼(Sweeney)等人将教师个人实践理论理解为教师在教学实践经验基础上形成的系统信念[5];美国学者桑德斯(Sanders)和麦卡琴(McCutcheon)对教师个人实践理论的内涵理解更具实践性,他们认为教师个人实践理论意指教师在个人教学实践基础上形成的理论概念[6]。本研究从课堂教学情境出发,整合教师个人实践认识,概括了教师个人实践理论的核心内涵,即教师在日常教学实践基础上,运用系统科学方法建构的指向实践问题解决的独特实践知识。

从建构过程来看,教师通常基于对个人教育实践经验的总结及对教学理论的内化[7],建立起融合教学实践的个人实践理论。从反思实践来看,教师通过对行动的反思和在行动中反思这两种途径融合来促进个人实践理论的形成。当在日常教学实践中遇到困难时,教师尝试运用已有实践经验对实践过程进行反思,并通过与其他教师的交流与分享,得出关于实践问题解决的方法与策略,从而逐步促成个人实践理论的形成[8]。英国教师教育学者格里弗斯(Griffiths)和唐(Tann)从反思实践角度概括出教师个人实践理论建构的过程,即要经历对实践的快速反应、对行动的修正反思、评估反思实践的效果、对反思的持续研究及对反思研究的分析与写作等5个环节[9]。然而,扎根课堂情境的教师个人实践理论建构并不只是教师对课堂教学的单一反思,而是常常需要教师将课堂实践和理论连接起来共同发挥作用。

-

近年来,随着教师情境学习取向的深入发展,扎根课堂教学的教师探究(teacher inquiry)逐渐发展为教师个人理论建构的可行路径。教师探究主要是指教师与同事共同聚焦学生学习问题,对学生学习过程提出一种或多种假设,并收集相关数据,对其进行分析、解释、评估及分享,以验证相关假设,解决实践问题,与此同时,教师还要审视自身教学,以促进自身教学专业知识和技能的提升[10]。从关键词来看,教师探究聚焦课堂实践的同时还关注教师个人专业成长,因此,也被称为“教师专业探究”(teacher professional inquiry)。美国学者内森(Nelson)在中学教师专业发展基础上提出了教师专业探究螺旋模型[11],该模型包括教师和同事明确教学共同愿景、对当前实践与愿景进行比较、提出探究问题、研究并采用探究策略、就实施计划达成共识、制订计划并实施监测方案、实施计划、收集数据、分析数据、得出实践转变的启示及分享探究结果等环节。

调查发现,教师常常通过对日常实践的叙述、反思及碎片化表达来建构个人实践理论[12]。这易使个人实践理论呈现内涵浅层化、价值碎片化及逻辑模糊化等特点,使教师无法将个人实践理论迁移到其他教学情境中,可推广性大大降低。教师专业探究提倡在实践探究中,系统建立指向问题解决的概念化共识,使教学问题解决有理论、有方法、有逻辑。然而,当前研究却未证实专业探究在促进教师理论建构方面具有优势,也鲜有研究表明其对教师持续专业成长具有价值。现有教师专业探究大多指向课堂教学问题的解决,存在主题碎片化与实践重复化的风险。此外,扎根学校日常教研场域的专业探究还存在理论价值不高等问题。这一方面是由于教师日常理论学习与经验累积缺乏,另一方面是由于教师系统性思维和理论创造性思维缺乏。因此,本研究探究的是专业探究视域中教师如何建构个人实践理论的问题。

一. 个人实践理论的内涵与发展

二. 个人实践理论建构问题的提出

-

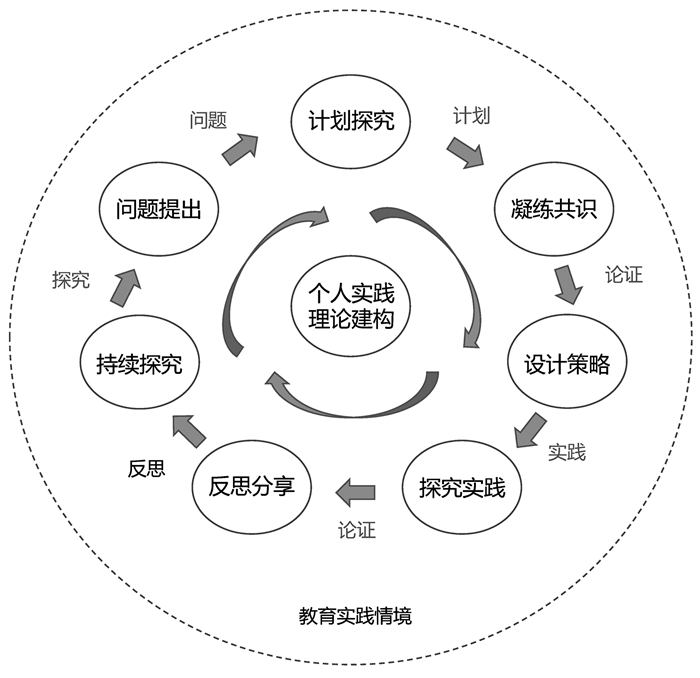

为阐明个体差异对认识世界的影响,美国心理学家凯利(Kelly)提出了个人建构理论,即当个人经历新的事件时,通常会经历审视、预测和控制等循环过程(CPC),以达成个人意念系统的有效建构[13]。本研究以此为逻辑起点,基于教师合作专业探究过程,融合我国本土教育实践情境、由教师个人教育思想凝练所形成的反思智慧,初步设计了基于专业探究的教师个人实践理论建构过程模型,如图 1所示。

在我国本土教育实践情境中,教师个人实践理论建构遵循着“问题→计划→论证→实践→再论证→反思→探究”螺旋式发展逻辑。教师将个人实践理论建构与日常教学实践问题解决相整合,建立基于实践问题解决的个人实践理论。教学实践问题解决的最佳路径是教师专业探究。因此,基于专业探究的个人实践理论建构具有理论合理性。首先,教师与同伴基于日常教学的实践困惑提出可供探究的问题,并进行反思表达。通过与理论专家和实践导师合作,教师与同伴合作设计基于问题的探究方案与目标。在理论专家指引下,教师和同伴通过反思教学情境、总结问题解决经验,以及整合个人理论与实践知识,凝聚问题解决的实践共识,并在实践导师案例示范及情境启发的基础上,设计促进实践问题解决的特色方案。通过对方案的理论反思,教师与同伴分工合作,开展基于问题解决的探究实践,从而解决教学实践问题。其次,基于对实践过程的数据收集,理论专家和实践导师从理论和实践角度启发教师与同伴反思个人实践认识,并帮助教师提炼和总结个人实践认识的理论性概念。最后,教师将个人实践认识应用到日常教学中,不断丰富个人实践认识的实践逻辑,形成基于个人特色的“小理论”。不难发现,基于专业探究的个人实践理论建构与教师日常教学情境紧密联系。换言之,教师个人实践理论与个人专业实践直接相关。因此,基于专业探究的个人实践理论建构具有实践合理性。

-

实践表明,扎根日常教学实践的教师个人实践理论建构需要在实际教育情境中不断丰富与完善。本研究在前人理论、现实经验及个人实践理论建构的基础上,开展包含10位教师个人实践理论建构案例在内的探索性案例研究,使教师个人实践理论建构过程与策略得以外显,以便系统分析个人实践理论建构的过程与策略。案例样本选取兼顾教师的性别、教龄、学历、教学学科、探究实践领域等项内容。案例样本基本信息,如表 1所示。

-

本研究采用深度访谈法并结合教师专业探究过程,通过对10位教师个人实践理论建构的伊始、中期及后期各个阶段的多轮访谈,收集了每位教师的访谈资料。访谈问题由研究者和合作者共同设计,在参考黛博拉(Deborah)等人研究基础上拟定主要访谈问题和框架[14],同时依据我国本土化的语言特点进行了文本优化,对相关词语的概念与意义进行了注释,便于研究者在访谈过程中灵活处理和互动。访谈共有8个问题,包括1个基本信息问题和7个与教师个人实践理论建构相关问题。为深入探究个人实践理论建构的过程与理论原理,研究者主要采用一对一访谈,并辅以一对多合作式交谈。

-

扎根理论(grounded theory)作为质性研究的重要方法,主要指向系统的资料收集和数据分析方法,强调边收集边分析,以便不断调整方法与提炼理论[15]。本研究使用扎根理论分析技术,对10位教师的深度访谈资料进行分析,建立教师个人实践理论建构过程模型,论证教师个人实践理论建构的实践逻辑。需要说明的是,与定量研究不同,本研究没有对深度访谈过程所收集的资料进行预先假设,而是摒弃先验观念,对资料进行直接归纳,发现、提炼相关概念和范畴,再通过对相关范畴的关系进行连接与整合,发现其中的核心范畴和理论要素。

一. 教师个人实践理论建构的过程设计

二. 探索性案例研究设计

三. 研究方法

1. 深度访谈

2. 扎根理论

-

探索性案例研究是对代表性案例进行选择的过程。常规的扎根理论研究对案例样本的代表性有着规范要求。10位教师的个人实践理论建构完成后,本研究将其全部纳入扎根理论分析框架。案例实践历时1年,共有8次线上线下的讨论会议。研究者和合作者对教师的理论建构过程进行全程参与和观察,并在8次集体会议后的深度访谈中确认了教师个人实践理论建构的结果,以对访谈文本进行扎根理论分析。

本研究采用合作编码的方式,以保证对文本编码的信效度。信效度是指编码和理论模型建构与研究实际结果相符的程度。通过计算,3名编码者一致判定采用Cohen's Kappa系数,10位教师访谈文本的编码一致性系数均为0.7以上,系数较高,表明编码信效度较高。这与量化研究中对研究方法和工具本身的效度检验不同[16]。一方面,本研究先将理论模型建构结果反馈给研究中的理论专家和实践专家,咨询理论模型与专家实践观察结果的相符程度;另一方面,本研究还将编码结果反馈给致力于教师学习和学习科学研究的同行,咨询理论模型与教师学习规律的相符程度。经过两轮的专家咨询,结果都表明理论模型与研究实际基本一致,研究信效度较高。

-

开放性编码是对访谈资料的首次编码,对扎根理论模型建构至关重要。其目的是将文本资料概念化和范畴化,本质是不断提炼和概括文本资料[16]。本研究借助Nvivo 11质性分析软件进行编码分析,便于数据分析逻辑的建立和编码结果的得出。由Nvivo 11软件编码结果可知,访谈文本经开放性编码共得出901个节点(标签对象)、515个概念和47个范畴。开放性编码示例,如表 2所示。

-

主轴性编码,通常被称为关联式编码,主要指研究者发现范畴间的关系,将其进一步关联与聚合,提出范畴基础上的类属,并将其与范畴对应。常见范畴间的关系有因果关系、相关关系、中介关系、对立关系、结构关系和支持关系等。本研究基于开放性编码所得的47个范畴,提出18个类属即主范畴,并将其与对应的范畴连接。同时,从学术语言和概念角度,本研究提供了每个范畴的内涵阐释。主轴性编码结果示例,如表 3所示。

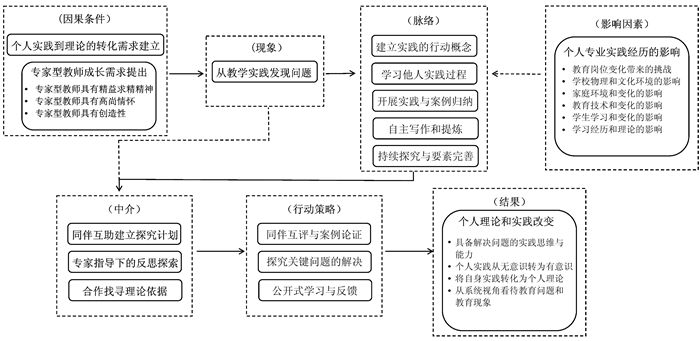

扎根理论研究表明,主范畴间关系的发现同样是主轴编码的关键。学界通常使用美国学者施特劳斯(Strauss)和科林(CorAin)建立在因果条件基础上的典范模型来整理和发现研究中主范畴间的关系[17],将主范畴通过模型要素进行连接。本研究中研究者和合作者使用互评法不断比较、归纳主范畴的关系,并在分析典范模型要素内涵和范畴要义的基础上构建模型,得出基于教师个人实践理论建构的典范模型[17],如图 2所示。

-

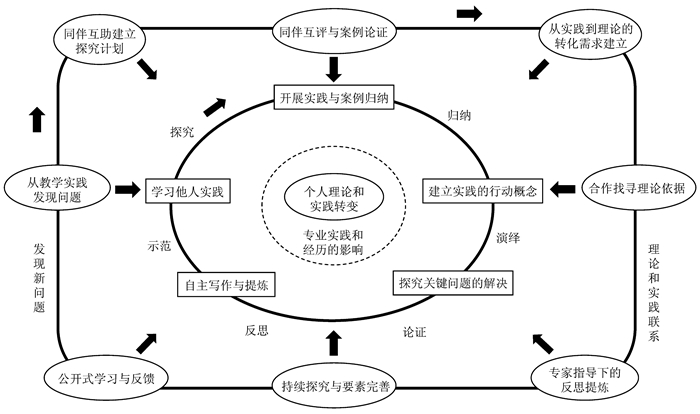

选择性编码是扎根理论模型建构的关键阶段。基于典型过程模型,本研究建立起主范畴间的现实联系,依据实践情境逻辑,理清了主范畴间的关系并提出了核心类属。通过对案例实践过程的不断比较与验证,构建基于实践的理论模型。与此同时,本研究从访谈文本、教师日常札记、专家指导语、教学实践效果和学生学习心得等方面进行三级编码的补充和验证,完善了相关概念、范畴和类属,进而调整了理论模型的要素和关系,建构出基于专业探究的教师个人实践理论建构过程模型,如图 3所示。

基于扎根理论三级编码建构的理论模型呈现出螺旋式发展态势,包括内层的教师主动性实践和外层的他人支持与合作双螺旋模式。教师主动性实践与外部支持相交于个人实践理论的建构,彼此相互关联。教师个人实践理论建构遵循“探究→归纳→演绎→论证→反思→示范”的实践过程逻辑。

(1) 探究

探究是教师主动性实践的首要环节。首先,教师从教学实践中发现问题,产生探究想法。其次,教师通过学习他人实践受到启发,设计出问题解决方案,并经由反思明确探究实践的有效方法和策略。这一过程伴随同伴的合作与支持,包括同行示范实践、制订及论证有同伴支持的探究计划。最后,教师采取自主与合作相结合的方式开展探究,实践导师通过实时观察与反馈,提供有效的实践策略,并通过对实践过程数据的分析,将所得结果反馈于教师。

(2) 归纳

归纳是教师对探究实践进行提炼的重要环节。首先,教师对实践情境案例进行收集与归纳,并与同伴分析案例的关键要义,明确案例实践效果及其所体现的个人特色和意义。其次,教师从具有个人特色的教育认识中发现其成为个人实践理论的可能或丰富所建构理论的要素与逻辑。

(3) 演绎

演绎是教师进行科学推理的重要环节。首先,理论专家从理论建构的角度启发教师从现有理论出发,将具有个人特色的教育认识与实践情境相融合,建立包含个人特色的概念化共识。其次,教师通过理论学习及与同伴讨论将其不断完善,以建立指引实践行动的实践化共识。最后,教师和同伴制订由实践化共识所指导的探究计划,并进行实践的再探究。

(4) 论证

论证是教师对演绎的假设进行判断和说明的环节。首先,教师对实践问题进行再探究,意在论证理论假说与实践的契合性,同时提炼实践的理论原理。其次,教师与同伴对关键问题进行集思广益、重点突破,以便发现和拓展实践化共识中的核心理论要素。最后,在理论专家的质疑与启发下,教师与同伴合作论证核心理论要素的关系逻辑,反思探究实践的理论原理,优化指向实践的理论概念。

(5) 反思

反思是教师进行理论建构的重要环节。首先,教师从解决实践问题和提炼实践化共识两条途径出发,对实践化共识的单个或多个要素进行持续论证,丰富和拓展从实践中提炼的理论原理。其次,教师通过写作进行提炼和反思,将多个同一主题下的探究实践进行归纳,利用可视化呈现与逻辑图创建等方法统整多个相似主题的探究实践,由此提炼实践中的共同理论要素。最后,教师从系统化角度构建理论共识和实践要素的有机联系,并通过规范化写作进行精练表达。

(6) 示范

示范是教师个人实践理论建立的关键环节。首先,教师在专家及同伴的启发下,赋予原有实践化共识以新内涵和新名称,使实践化共识发展为指向实践问题解决的实践原理共识。其次,教师通过整合实践原理共识的要素与逻辑,建构起个人实践理论。教师对个人实践理论的分享示范也是个人实践理论完善的重要环节,又称“公开式学习与反馈”。最后,教师通过讲座与公开发表相关理论阐释资料,与理论专家、实践导师及同行在实践的基础上共同思考,获得来自理论和实践的双重反馈,从而使教师不断完善个人实践理论。

一. 数据收集

二. 扎根理论编码分析

1. 开放性编码

2. 主轴性编码

3. 选择性编码

-

传统意义上,教师个人教育思想的凝练或理论建构包含阅读积淀、实践提炼、分享完善等过程。这些碎片化的阅读和反思实践对教师个人经验的浅层归纳较有益处,但对提炼教师个人实践认识本质的作用不大,不易使教师建立有完整逻辑、可实践、可迁移、具有高度创造性与价值性的个人实践理论。本研究摒弃传统叙事研究方法难以全面普及示范应用的弊端,以知识创造的核心实践——探究学习——为导向,开展基于专业探究的教师个人实践理论建构探索。以10位教师个人实践理论建构的实践案例为基础,运用扎根理论方法,建立基于专业探究的教师个人实践理论建构的完整过程,使教师在专业探究中进行个人实践理论建构。这既解决了当前课堂教学改革中理论与实践相脱节的难题,又促成教师从理论学习到理论创造、从实践探究到实践创新的教育家型教师特质的养成。

教师个人实践理论建构过程所包含的探究、归纳、演绎、论证、反思和示范等探究学习实践,蕴含着丰富的教育实践智慧,契合了美国实用主义学者皮尔士(Peirce)关于人类确认自我信念的“研究性或探究性方法”[18]。因此,这一系统性探究学习实践又被称为“研究型实践”。它不同于美国教师教育学者格罗斯曼(Grossman)等人提出的课堂教学核心实践,它是对课堂教学实践的元实践,即对实践进行探究或研究的实践。教师课堂教学核心实践通常包括安排课程计划、设计教学大纲、解释教学计划、设计学习活动、促进课堂学习、设定学习目标、反馈学生需求、设计课堂提问、开展教学评估及反馈、实施分层教学及监督、记录和报告教学效果等[19]。教师“研究型实践”则指教师对课堂内外教学问题和实践过程进行系统探究与提炼的高阶实践。通过“研究型实践”,教师将个人教学认识、教育思想、教育信念及系统性教育问题,进行主动反思、质疑、理论追寻、调查、体验、归纳、验证、论证等,厘清并创新个人实践认识的概念与逻辑,建立指向教育教学实践的独特理论,以便在日常教学中开展有理论的教学实践。

研究发现,教师“研究型实践”有两种重要的深层思维作为支撑,即演绎思维和归纳思维。演绎思维和归纳思维在促进教师个人实践理论建构的研究型实践中呈现出螺旋式上升的特点。在教师探究学习中,“探究—归纳—演绎”即是归纳式思维和演绎式思维螺旋式发展的典型过程。一方面,教师通过先前经验和专家及同事帮助,对实际教学问题进行创造性解决,同时结合现有理论基础,归纳解决问题的知识,这是归纳式思维过程。另一方面,教师将归纳出的解决问题的知识进行剖析,分析其中的教育策略和理论要素,并在实践案例中验证和完善,这是演绎式思维过程。“论证—反思—示范”过程同样是教师演绎式思维和归纳式思维螺旋式发展的代表性过程。教师将从实践中验证的个人实践认识进行细化,阐明并论证其理论要素与逻辑的合理性、创新性与价值性。同时,教师还要反思理论要素的完整性及意义,归纳并创新理论中的核心概念。理论专家通过组织教师示范或开办个人实践理论分享讲座,促进教师持续反思并优化个人实践理论。

-

从教师主体来看,教师个人实践理论的形成有着天然的理论优势。教师通过个人主动探索与实践反思为个人“小理论”建构提供实践基础。同时,个人主动探索与反思也契合了个人建构理论与实用主义反思理论的核心逻辑,揭示出教师个人实践理论建构的理论本质与动力来源。个人建构理论关注人们如何理解世界运作的心理过程。美国心理学家凯利(Kelly)认为,每个人都能通过日常实践积累并逐渐形成某些理念,并通过自身再实践来预测和检验这些理念,这与强调对专业实践进行探究的教师个人实践理论建构理念相吻合[13]。美国教育学者罗杰斯(Rodgers)将美国哲学家杜威(Dewey)的实用主义反思理论整合为4个环节,即在场体验、对经验的描述分析、多角度思考形成多重理解及采取明智的行动等[20]。这些过程理念在教师个人实践理论建构过程中逐步体现为教师理论建构提供方法和原理参照。

-

从教学实践来看,基于专业探究的教师个人实践理论建构是集教师理论建构、个人专业成长及教学实践改进于一体的过程。通过将“探究”发展为教师日常实践的重要原则,促使教师以探究为基础改善教学实践,从而促进自身专业成长,建构个人实践理论。从教师学习取向来看,基于专业探究的教师个人实践理论建构将“实践”与“探究”发展为教师专业实践的基本要素,并基于持续的实践问题解决、效果评估及理论建构,发展出“实践—专业探究”教师学习取向。这与“实践—经验”“实践—反思”和“实践—专业学习”取向不同。“实践—经验”取向强调教师学习要以日常经验为基础来模仿和改善实践,实现专业成长。“实践—反思”取向强调教师学习要通过反思理论和实践来改善实践,获得专业成长。“实践—专业学习”取向强调教师学习要在课堂实践基础上持续改进,实现专业持续成长[21]。“实践—专业探究”取向强调教师学习要通过对实践的探究来改善实践,并创造理论知识。传统的专业学习关注教师通过教学实践获得知识,而“实践—专业探究”取向不仅关注获得知识,而且还强调通过探究创造知识,并在此基础上发展理论。这是对教师专业学习理论和原则的重大发展。因此,教师专业成长并非单一的边做边学边实践,而是在专家和同伴指导下,通过边学边做边探究的系统性实践,将教学实践与理论建构及个人专业成长相结合,在解决教学问题的同时,重构教学理论,发展教学专长和特质。

-

典型策略是教师个人实践理论建构的实践智慧,对其他教师建构个人实践理论起到支撑作用。深度访谈发现,基于专业探究的教师个人实践理论建构蕴含着内容丰富、特色鲜明的7种典型实践策略,包括基于学生如何学习的焦点问题提出、基于理论专家与实践导师的双师引领、基于同侪互助的合作探究、指向问题解决的核心概念建构、对实践案例的深层提炼、对探究实践的共同反思、基于实践分享的公开式学习等。其中,对实践案例的深层提炼和对探究实践的共同反思表征了教师主动创造知识的创新实践。从情境性视角来看,教师对教学实践案例的深层提炼,为个人实践理论建构提供了重要支撑,搭建起教师专业实践、实践思维、实践理论的桥梁,促进教师创造性教学实践与理论的建立。目前,随着教育数字化战略行动的深入推进,数字技术越来越被证实是教师个人实践理论建构的“催化剂”。深度访谈发现,教师个人实践理论建构主要需要两种技术支持,即个人实践理论建构中的技术和为个人实践理论建构的技术。“个人实践理论建构中的技术”指的是教师和同事合作开展个人实践理论建构,在进行创造性解决问题及理论建构过程中所使用的新兴技术。“为个人实践理论建构的技术”则是指在教师和同事对个人实践理论建构过程中进行归纳和提炼所使用的技术,也即个人实践理论建构的支持技术,主要包括个人实践认识可视化技术、教师与同事合作讨论的相关技术、专业探究分析技术及理论提炼反思技术等。

-

聚焦教师专业实践的教师个人实践理论建构对教育家型教师特质养成具有积极作用。一方面,教师通过个人实践理论建构可以建立起思考问题的系统性视角,并能将无意识的行动转化为有目的的实践,从而发展出对教育问题本质和原理的深层思考能力。教师通过扎根课堂的实践探究与不断反思,破解一个又一个教学实践难题,建立起独特且系统的教育观、学生观、课程观、学习观,使自身教学实践具有高度的学理性,逐步形成教育家型教师的理论特质。另一方面,基于专业探究的教师个人实践理论建构还呈现出实践性与创造性兼具的典型特征,这是教育家型教师实践特质的重要体现。实践性体现在两个方面:一是教师个人实践理论具有可实践性和可论证性的特点;二是教师通过个人实践理论建构获得的实践能力可迁移到对其他教育问题的解决中,从而提高日常教学实践的效率与质量。创造性同样有两层含义:一是从个人实践认识发展到个人实践理论的命名及完善,是教师专业实践过程具有创造性的典型体现;二是个人实践理论是教师个人教育思想的高度凝练,具有鲜明特色,是教师专业实践结果创造性的集中体现。

-

与通常意义上预先设计好的教师专业发展项目不同,教师个人实践理论建构强调教师主动将个人意志、情感、实践和理论相结合,通过建构体现自身职业价值的理论和实践学说,使教师成长为身心一体的“完整人”,从而迸发灵动、旺盛的生命力,并运用“完整人”教育理论与方法,创设全人教育理念下的教学情境,培养身心一体发展的创新人才[22]。个人实践理论的建构不仅与日常教学实践紧密关联,还与教师日常生活经历直接相关。因此,教师个人实践理论建构需要同时关注教师个体情感和关键职业经历,提倡教师从系统科学的视角审视自身职业发展和教育实践融合的状况,从而获得对专业发展的全面认识,并将理论建构和个人成长进程相统一,使自己成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师[23],也即具有完整人格的教师或全人教师。从案例分析来看,教师师德、实践伦理和高尚教育情怀在现有教师个人实践理论建构中体现较少。新时代的教师要成为“经师”和“人师”的统一者[24],因此,未来的研究需要关注教师日常生活经历,尤其是师德和教育情怀对个人专业实践的影响,将“教书”和“育人”相统一,探索融合专业实践、个人经历及道德情操的教师个人实践理论建构新途径。

DownLoad:

DownLoad: