-

瓷是中国制造和中国文化的典型代表与典型表达,甚至成为中国的代名词。中国是最早发明古瓷的国家。古瓷厚重而实用。传说在1794年,一个英国人发现在黏土中加入牛、羊骨粉,制造出的骨瓷薄润、透明和轻便,由此瓷器的生产制造实现了又一次质的飞跃。瓷器的演变恰似教师成长的隐喻。科学研究无疑是教师成长之“骨”,即从优秀教师成长为教育家型的教师,需要通过不断提升自身的学术能力,扎根实践,提炼经验,再将经验转化为学术成果,用学术研究指导教育教学,经过学术淬炼与深耕实现自我发展的质变和飞跃。

学术能力是教育家型教师的基本能力,是教育家型教师区别于非教育家型教师的根本标志。许慎《说文解字》有云:“敩,觉悟也。从冖。冖,尚矇也,臼声。学,篆文敩省”“術,邑中道也。”[1]44学者,觉也;术者,道也。学术研究便是学者觉悟后的知识表达与研究路径。2025年1月,中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,其中明确提出:“实施教育家精神铸魂强师行动。推动教育家精神融入教师培养培训全过程,贯穿课堂教学、科学研究、社会实践各环节,构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态。”[2]课堂教学、科学研究和社会实践是教育家精神成长的主渠道,推动教育家精神融入教师科学研究是教育家型教师成长的关键环节。

HTML

-

唐代著名文学家韩愈《师说》有曰:“古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。”而现代的教师之职责,早已是传道而不止于传道,授业不止于授业,解惑不止于解惑,更是肩负着培养社会主义现代化时代新人的使命。当代中国特有的教育家精神有着深厚的历史底蕴和丰富的时代内涵。2023年9月9日,习近平致信全国优秀教师代表时强调:“教师群体中涌现出一批教育家和优秀教师,他们具有心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求,展现了中国特有的教育家精神。”[3]这段话从六个维度科学阐释了中国教育家精神的核心内涵和本质特征,引领广大教师不懈努力、创新成长、持续追求。

2024年8月,《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》明确提出:“到2035年,教育家精神成为广大教师的自觉追求,实现教师队伍治理体系和治理能力现代化,数字化赋能教师发展成为常态,教师地位巩固提高,教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一,形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。”[4]教育家型教师是教育发展的战略性资源,是实现教育高质量发展的核心驱动力,在教育现代化进程中发挥着参与者、实践者、组织者和领导者的重要作用。实现从基础教育大国向基础教育强国的战略转型,必须依靠一大批具有先进教育理念、专业教育能力、创新教育智慧的教育家型教师。教育家型教师的主体来自各级各类学校中的广大教师,其核心能力体现在教学能力、改革能力、研究能力和管理能力四个方面。

-

教学能力是指教师在教育过程中所具有的传授知识、培养人才和运用教学方法的基本能力,是教育家型教师的基础性核心能力。教育家型教师需要拥有所教学科的专业知识和广泛的兴趣爱好,善于运用现代教育技术和科学有效的教育策略,善于运用跨学科融合的理论与方法,引导学生学习并掌握科学知识,尊重和保护学生的好奇心和创造力,关注学生情感和发展需求,关注学习困难的学生,善于因材施教,促进学生的全面发展和个性发展。

-

教育家型教师是教育教学改革的倡导者、参与者和引领者。具有教育家精神的普通学科教师、学校校长和地方教育行政部门的领导,都需要具备敢为人先、勇于创新的改革精神,善于从整体上系统地规划教育改革,即推进课堂教学改革、学校整体改革和区域教育综合改革,并善于调动学校、家庭、社会力量参与和支持教育教学改革,形成多元化参与支持的教育改革整体格局,同时善于建立持续改进机制,不断优化教育教学改革的政策与机制,确保教育改革顺利推进并取得成功。

-

教育家型教师需要具备教育教学研究的基本素养,并严格遵循学术基本规范。教育家型教师应善于不断学习、吸收和运用新的理论知识、新的教育技术、新的教学技能,以提升和保持教育教学与研究的先进性,进而用先进的理论引领广大教师持续前行。教育家型教师还应善于将日常的教育教学、教育改革和教育管理中的个性化实践经验,转化为具有普遍意义和共同价值的教育研究成果,并在更大范围内加以推广。另外,教育家型教师应善于进行创造性判断思维,擅长研究设计、数据分析、论文写作和著书立说,以产出高质量的学术成果。教育家型教师要从校本出发,通过总结本土性经验和学术成果,形成具有创新价值和个性风格的学术思想,并通过学术交流平台表达学术观点、学术思想和学术理想。

-

教育管理是指贯穿教育教学全过程,涉及谋划、组织、控制和评估等一系列环节的教育治理活动。教育家型教师无论是个人发展的管理者、学校发展的管理者,还是区域发展的管理者,都应具有良好的时间管理能力、教学组织能力、资源配置能力和风险管理能力。正如俗语所言:“三军易得,一将难求。”换言之,教育家型教师是一个领导者,其管理能力体现在为实现教育目标而表现出的行为有效性和促进学生成长的持续性上。他们能够适应不断变化的条件与环境,通过创新学习和持续研究来提升教育教学质量。

概括而言,教学能力、改革能力、学术能力和管理能力是教育家型教师的核心能力,对于教育家型教师而言,教育能力是根本,改革能力是关键,研究能力是标志,管理能力是保障,由此形成教育家型教师的基本能力框架。

一. 教学能力

二. 改革能力

三. 研究能力

四. 管理能力

-

学术是觉悟之思的思维智慧与表达艺术,教育家型教师首先要学会智慧地思考,更要学会科学地表达。前者为里,后者为表,两者相互支撑,相得益彰。从这种意义上说,学术是一种力量,一种知识的力量、一种科学的力量、一种思想的力量,更是一种成长的力量。

-

立志成为教育家型的教师,必须具备较高的学术素养,善于从学术阅读中汲取养分,不断提高自身的学术修养,并学会学术鉴赏与学术批判,运用学术知识和学术规范进行教育科学研究,提出具有创新性的教学观点、学术见解和教育思想。

-

学术阅读素养是一种有效理解、系统分析和把握学术文献的能力。教育家型教师要能够学会运用各种文献与数据库,高效检索中外文学术文献,从海量的文献中甄选适用于研究的高质量信息。教育家型教师要能深刻理解相关文献的逻辑结构和学术观点,在阅读文献的基础上思考、整合关键信息,提供有论点、有依据和有价值的文献综述,并善于通过文献综述找到学术空白点和创新点。更为重要的是,教育家型教师不应拘泥于本专业、本领域的学术范围,而应喜欢并善于广泛阅读其他专业、领域的学术著作和学术论文,能够从不同学科文献中汲取智慧与灵感,培养和提升自身的学术素养。

-

许慎《说文解字》曰:“鉴者,镜也”“赏者,赐有功也。”[1]130学术鉴赏素养是一种高质量、综合性的鉴别和欣赏能力,体现为对学术成果的理解、欣赏、批判和价值判断能力。第一,理解是欣赏的必要前提。对于教育家型教师而言,一方面,要具备一定的学术理论和实践基础、较好的学术规范意识,以及深度理解学术文献的专业术语、学术概念和相关理论的素养;另一方面,要具备准确把握学术文献核心思想和主要观点,以及能与同行进行学术交流的素质。第二,鉴赏是学术培养的重要过程。教育家型教师要具备独立思考能力和学术价值判断能力,以敬畏之心欣赏他人的学术思想和学术智慧,在科学、客观和全面理解的基础上,善于发现、提炼前人的学术亮点,善于学习、借鉴和吸收具有学术价值的新理论、新思想和新实践,从而对学术文献能进行鉴别和欣赏。第三,批判是鉴赏的核心要旨。学术批判是学术研究的重要组成部分,更是学术素养和学术能力的重要体现。对于教育家型教师而言,要善于运用科学思维的批判武器,对现有的学术成果中的错误理论、错误观点、错误逻辑和错误方法提出基于实证的学术批判,进而促进学术改进和学术发展,提升自身的学术素养和学术能力。

-

研究者重要的素质是要具备学术道德和学术规范,始终坚持实事求是的学术立场,以追求真理为目标,遵守学术规范与学术伦理,在研究和使用已有文献的研究时,要尊重原作者的知识产权。学术研究素养是一种综合性素质,具体涵盖五项能力。一是选题能力。从实践出发、从问题出发,选择具有研究价值和学术价值的课题,这是研究过程中面临的首要问题。二是运用方法能力。科学的研究方法,包括文献分析方法、理论研究方法、实证研究方法、实验研究方法等许多重要的策略和方法。三是调研能力。依据科学的工具和方法,通过调查研究收集数据,分析实事,积累经验,逐渐逼近逻辑、规律和真理。四是写作能力。在调查与研究的基础上,构建科学合理的论文写作框架,运用符合学术规范而又富有文采的语言,记录研究过程,阐释研究观点,构建创新理论,提出有价值的建设性对策与建议。五是管理能力。学术管理能力是教育家型教师必须具备的一项重要能力。教育家型教师要善于与团队成员沟通交流,科学安排研究进度,产出丰硕的研究成果,再借助现代媒体传播所取得的研究成果,树立良好的学术形象,增强自身的学术表现力、竞争力和影响力。

-

创新是学术研究的高级境界,是一切学术研究的终极目标,更是教育家型教师的基本素养。2023年10月,习近平总书记在《开辟马克思主义中国化时代化新境界》一文中强调:“用以观察时代、把握时代、引领时代的理论,必须反映时代的声音,绝不能脱离所在时代的实践,必须不断总结实践经验,将其凝结成时代的思想精华。理论的飞跃不是体现在词句的标新立异上,也不是体现在逻辑的自洽自证上,归根到底要体现在回答实践问题、引领实践发展上。”[5]教育家型教师的学术创新,主要体现在对教育教学和教育改革实践问题、特征和规律的科学把握上,以实践创新催生理论创新,以理论创新引领实践创新。

-

我国三国时代著名人物曹丕《典论·论文》有言:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后。”[6]文章既是经国之大事,又是修身之大事。以文修身、以文报国正是中国教育家精神的重要体现。总体而言,教育家型教师学术研究是以实践为基础的研究,大体可以分为说明性研究、分析性研究和创新型研究三个层次。

一是说明性研究。从现有的教育学术研究中可以看到,大部分的论文都是说明性、解释性的研究。美国学者朱丽叶·M.科宾(Juliet M.Corbin)强调:“没有描述的能力,人们就几乎无法交流。”[7]57说明、解释、描述是研究的重要形式和深化研究的基础。遗憾的是,许多研究者尤其是教师,其研究往往止于说明和解释,缺乏理论创新和方法创新。

二是分析性研究。从现有的教育学术研究成果看,少量的论文是分析性的研究。但是,研究中仅有分析是远远不够的,仅仅止于分析层面,难以达成研究目标和体现研究价值。从某种角度而言,研究是一种艺术。朱丽叶·M.科宾明确强调:“分析是一门艺术,也是一门科学。”“研究的艺术性超越了研究的所有形式,没有它就能够完成任何一点重要的研究是令人怀疑的。”[7]50研究的价值在于“发现”,在于秉持科学观点,运用科学手段,探寻新特点、新趋势和新规律。

三是创新性研究。教育家型教师不仅要开展研究,更重要的是要从事具有创造性的研究,即不仅是运用知识,更重要的是要学会创造知识。“从这个意义上,建构主义意思是,与其说人类是找到或发现了知识的存在,不如说是建构或制造了知识。”[7]57创造性地运用知识,并能总结新经验、形成新理念、构建新知识,这是教育家型教师成长的客观要求和价值追求。因此,投入真情实意,创造属于自己的学术境界,应成为每位教育家型教师的共同追求。

-

教育家型教师主要来自学校管理、教育教学和教育研究等领域的人员,其所从事的教育研究主要以解决实际问题为导向,服务于教育和教育管理的实践性研究,其突出特点是立足于教育教学和教育改革实践,研究的问题来自实践,研究的课题源自实践,研究的过程依存于实践,研究的成果应用于实践,在理论与实践相结合的过程中,解决教育教学中的实践问题。

一是实践性研究。实践性研究是研究者在真实情境中发现问题,明确研究的实践性目标和实践性价值,解决教育教学和教育改革发展实际问题的过程。教师在实践环境中开展研究,发现问题、收集数据、分析数据、形成成果、提出解决方案,以达到改进教学行为、提升教育教学能力的目的。实践性研究可以分为行动研究、案例研究和实验研究,重点在于探索实践中的问题及解决方案。

二是实证性研究。实证研究的核心是通过客观数据分析和经验论证,验证某种假设的真实性,以达到深入反思或科学反驳某种理论的目的。研究者运用观察法、实验法、调查法和案例分析法等,通过数据收集、观察分析、研究论证等方式,验证或反驳某种理论及论点,得出新的观点,建立新的理论。实证研究大体可以分为定量研究、定性研究、混合研究三种类型。实证研究的重要价值在于具有较强的科学性和可重复性,便于推广和应用,能为改进教育教学和教育管理行动提供有力支撑。教育家型教师可以运用问卷调查等实证研究工具,以数据分析和现象学理论为基础,分析和揭示教育教学现象背后的规律。

三是实用性研究。实用性研究是以解决问题为导向的研究方法,是教育发展进程中一种重要的学术研究策略。实用性研究的突出特点是基于实践、问题导向、学科融合、结果驱动,其核心价值在于解决教育教学和教育发展中的实际问题,更新教育教学理念,提升教师在教育实践中的专业能力。教育家型教师要坚持理论联系实际,形成基于实践的创新知识体系,促进教育理论和教育实践发展,促进教育高质量发展和自身的全面发展。

-

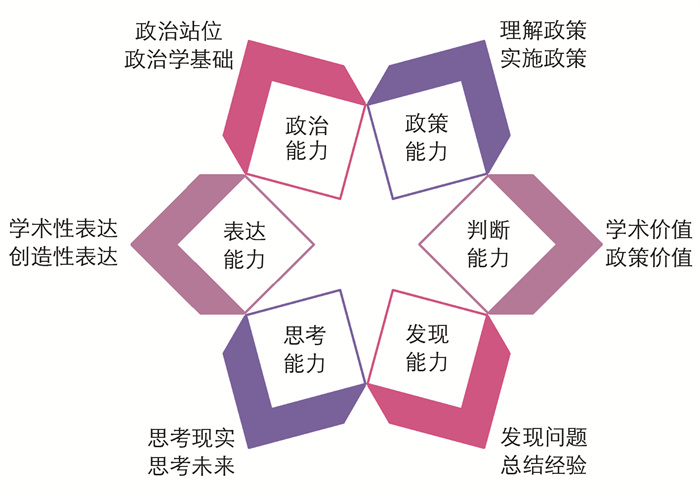

学术能力是一种综合性学术素养,不仅包括体现先导作用的政治能力和政策能力,还包括体现研究智慧的判断能力和发现能力,也包括作为研究基础的思考能力和表达能力。教育家型教师首先要有坚定的政治立场和强烈的国家责任感,其次要有学习和理解国家教育政策的意识和扎实的专业知识,以及追求高尚的学术品质的精神动力,最后还要具备政治能力、政策能力、判断能力、发现能力、思考能力和表达能力等。具体见图 1。

教师在成长过程中常常产生困惑和迷惘,这主要出现在遇到困难或出现学术错误的时候。中小学教师在学术方面的不足主要有以下四个方面:一是学术基础不牢,缺乏文字表达能力和基本的学术规范;二是研究内容欠缺,内心有想法而手上不会表达,研究内容单薄,研究结构欠佳;三是从事学术研究时调查不足,对已有的研究成果心中无底,对实际研究挖掘不够;四是研究缺少新意,缺乏创新的思想和创新的策略与方法。

一. 教育家型教师的学术素养内涵

1. 学术阅读素养

2. 学术鉴赏素养

3. 学术研究素养

4. 学术创新素养

二. 教育家型教师的研究分类

1. 教育家型教师学术研究的层次

2. 教育家型教师学术研究的类型

3. 教育家型教师学术能力要素

-

学术素养是教育家型教师不可或缺的基本素养,学术能力是教育家型教师区别于普通教师的典型特征。缺乏学术素养和欠缺学术能力者,难以成为教育家型的教师。对于教育家型教师而言,学术研究是一种需要、一种修炼、一种理想、一种习惯、一种能力和一种方法。

-

孔子《论语》中有云:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”著名心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow) 提出了由生理、安全、爱和归属、尊重和自我实现需求所构成的著名的需求层次理论,即人类的需求分为不同层次。教育家型教师要具备自我实现的强烈需求和自觉意识,而学术研究正是达成自我实现需求的关键策略与方法。儒家主张“入则仕,出则文”,其核心是用行为和思想影响世界。对于教育家型教师而言,学术研究是自身工作的需要和自我成长的需要,它源于自我内心对自我价值追求的驱动。在这种内驱力的推动下,教育家型教师借助学术研究发现问题、积累经验、解决问题和推进工作,更为重要的是,在解决问题和推进工作的过程中实现自我成长和自我价值。

-

学术研究对教育家教师成长起着至关重要的作用。子思曾说:“学所以益才也,砺所以致刃也。”[8]王国维在《人间词话》中阐释道:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’,此第一境也;‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境也;‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处’此第三境也。” [9]29此三种境界,意味着三次质变和三次飞跃。唯有脚踏实地,拾级而上,方能抵达理想之巅。

2019年3月,习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上发表重要讲话指出:“学习理论最有效的办法是读原著、学原文、悟原理,强读强记,常学常新,往深里走、往实里走、往心里走,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,做到学、思、用贯通,知、信、行统一。”[10]更为重要的是,学术研究是终身学习和持续成长的重要途径。澳大利亚著名科学家贝弗里奇强调:“科学研究工作者是活到老学到老的。由于必须使自己跟上知识的发展,研究人员的准备工作是永无止境的。”[11]1

-

“学以至圣”是中国古代学者的精神境界和目标追求,其核心是通过学习达到圣人的境界。学术研究是一种理想:立志于学,学于圣人。《左传》言:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽。”[12]西汉刘向《说苑·建本》有言:“人才虽高,不务学问不能致圣。”立德、立功、立言,皆以学为基础,而学之至高境界,便是达到至人的水准。程颐有言:“所谓敬者,主一之谓敬。所谓一者,无适之谓一。”所谓“敬”,就是收敛身心,摒弃一切杂念,让信念唯一,追求唯一,行动唯一。“学者须敬守此心,不可急迫,当栽培深厚,涵泳其间,然后可以自得。”[13]51-52学术研究理应成为教育家型教师的一种理想。教师对学术研究的态度,决定了在学术上能走多远。

-

习惯成自然。每个人都是自身习惯的产物。首先,教育家型教师要有学术阅读的习惯。常言道:学问学问,边学边问;学中有问,问中有学。阅读学术经典是教育家型教师必备的习惯。宋代著名诗人陆游在《冬夜读书示子聿》中说:“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。”贝弗里奇强调:“成功的科学家往往是兴趣广泛的人。他们的独创精神可能来自他们的博学。……独创精神往往在于把原先没有想到有关联的观点联系起来。”[11]5阅读的关键在于持之以恒和日积月累,唯有如此,才能实现天天成长与进步。

其次,教育家型教师要有批判和思考的习惯。孔子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”贝弗里奇则强调:“要真正做到深思熟虑,我们必须有意去延续那种疑惑状态,因为这种状态是推动彻底探索的动力。”[11]63教育家型教师不仅要善于思考,更要善于将思考的成果与他人分享,从而实现共同成长。

再次,教育家型教师要有善于想象的习惯。一个有追求之志的人,既要俯视大地,更要仰望星空。想象力是跨越时空、跨越领域、跨越学科,进行深度思考的一种高级学术智慧。“想象力之所以重要,不仅在于引导我们发现新的事实,而且激发我们做出新的努力,因为它使我们看到有可能产生的后果。事实和设想本身是死的东西,是想象力赋予它们生命。”[11]67“丰富的想象力须用批评与判断来加以均衡。”[11]67以想象力推动创造力,让创新成为一种能力和一种习惯。

另外,教育家型教师要有主动积累的习惯。常言道:得天未必独厚,厚积方能薄发。教育家型教师的学术积累可以从四个方面做起:一是学习与教育教学相关的中外名家经典著作;二是时常阅读主要核心期刊的优秀论文,对于特别有价值的论文可以反复研读;三是重视参与国际国内的各种学术会议,向知名学者学习创新观点和创新方法;四是自我学习,学会挖掘自身的学术潜质,养成捕捉学术灵感的习惯,随时随地记录学术故事和稍纵即逝的学术灵感,形成独有的学术宝库。

最后,教育家型教师要有挑战自我的习惯。教育型教师都有各自的优势学科和研究领域,但也往往容易陷入自我发展的舒适区,这时,要学会走出舒适区,时时挑战自我。清朝学者彭端淑在《为学》一文中告诫其子侄:“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。”[14]只有坚持不懈地学习,才是走出发展舒适区的唯一途径。

-

首先,学术研究是一种善于发现的能力。清朝著名文学评论家袁枚在《随园诗话》中强调,要“各自成家”。具体而言,教育家型教师立志成家,既要善于捕捉教育教学中的问题、变革和趋势,又要善于总结提炼成长的经验,著书立说、自成一家。其次,学术研究是一种善于表达的能力。表达能力是生存、生活和工作的重要能力,更是从事学术研究必备的能力。生动的表达既要靠科学的探索,又要靠巧思灵感,还要靠独特的见解和真情的投入。正如著名诗人白居易所说:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。”学术论著不仅要理正言顺,同时还要形成独特的风格。正如孔子所云:“言之不文,行而不远。”“辞达而已矣。”[15]所谓“辞达”,就是要事达、义达、情达。只有具备严谨的事实、科学的理念且富于文采的论述,才能更具说服力、可读性和流传性——此谓“学术之美”。最后,学术研究是一种不断创新的能力。贝弗里奇认为:“创造性思考始于对困难的认识。”[11]5他还指出:“对于创造性思维来说,见林比见树更重要。”[11]5因此,教育家型教师要善于教育理念创新、实践创新、策略方法创新,要有“语不惊人死不休”的信念与追求。

-

孔子有云:“工欲善其事,必先利其器。”科学的策略与方法恰似学术研究的利器。学术研究具有工具特性,这是一个不言而喻的事实。学术研究是一种认识工具:通过研究与分析人类知识和把握客观世界演进发展特点及其规律,更好地适应自然环境和利用自然资源,让人类的生活和世界变得更加美好;通过研究与分析人类自身与主观世界发展特点及其规律,更好地传承和发展人类文明,让人类在拥有丰富物质生活的同时,拥有更加丰富的精神世界,更加幸福快乐地生活和生产。毫无疑问,学术研究是教育家型教师成长的重要阶梯,优秀教育者可以顺着学术研究的脚手架抵达教育生命和学术生命的高峰。

学术研究的最高境界是学术创新。朱熹《近思录》有云:“有求为圣人之志,然后可与共学;学而善思,然后可与适道;思而有所得,则可与立。立而化之,则可与权。”[13]意思是说,要有成为圣人的志向,才能一起学习,一个人愿意学习且善于思考,才能走向学术正道,有心得后才能有所建树,有所建树且又能灵活转化,便可通达而权变。

一. 学术研究是一种需要

二. 学术研究是一种修炼

三. 学术研究是一种理想

四. 学术研究是一种习惯

五. 学术研究是一种能力

六. 学术研究是一种方法

-

学术研究是一种高级智慧活动,要成为教育家型的教师既要有以终为始的理想信念和精神追求,更要有从我做起的实干精神和策略方法。

-

人生如铁,学术如火。只有历经风火淬炼,人生才能百炼成钢;只有历经风火的淬炼,教师的学术人生才能实现从“古瓷”到“骨瓷”的嬗变。从学术生命的视角而言,教育家型教师的研究,仿佛是一棵扎根于自身土壤的生命之树。教育家型教师立志成为一棵檀树,就要用自己的生命爱护自己的学术之树,为自己种下一棵学术的檀木——果实虽小,却最终成千载栋梁。檀是一种精神,一种追求,一种境界。中国人的学术研究恰恰契合了这样一种境界。正如钱穆先生在《中国历史研究法》中所说,中国人的学问是人生境界,非关思想体系。中国文人始终探索并追求这种“境界”。王国维先生《人间词话》有云:“言气质,言神韵,不如言境界。有境界,本也。气质、格律、神韵,末也。有境界而三者随之矣。”[9]59创新是学术的最高境界。教育家型教师要敢于并善于从教育教学实践出发,着力探索新的学科领域、理论框架、教育问题、研究方法以及实践路径和精神旨趣。有一种成长叫“慢成长”。学术成长很难毕其功于一役。教育家型教师只有付出长期艰辛和努力,才能实现突破自我的“慢成长”。正如一名智者所言:人生如马拉松,比的不是起跑时谁跑在了最前面,也不是谁暂时看起来很厉害,而是谁能坚持到最后并取得好名次。

-

“学以至圣”是儒家学子的永恒追求。孔子说:“君子务本,本立而道生。”西汉著名学者刘向在《说苑》也说:“人才虽高,不务学问不能致圣。”宋朝著名理学家王阳明更是指出:“圣人必可学而至。”这就是古人“学以至圣”的思想,即学习可以使人至圣,学习就要达到圣人的境界。王阳明进一步强调,至圣之法在于知行合一。“知者行之始,行者知之成。圣学只一个工夫,知行不可分作两事。”[16]由此可见,学术成长是一个日积月累、厚积薄发的过程,而学识的增长更需要持续积累和不断精进。唯有学之日进,方能识之日长。《庄子》有云:“水之积也不厚,则负大舟也无力。”[17]2司马迁曾言:“好学深思之士,心知其意。”教育家型教师一定要坚持成长性学习,将学习视为一种生活方式,在学习中体会成长的快乐。正如英国著名教育家怀特海所说:“我们需要学习探索,所以才使这个世界变得趣味无穷。”[18]44研究是一种需要,更是一种乐趣——苦在其中,乐在其中。

-

君子尚止。《大学》曰:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”[19]庄子曰:“人莫鉴于流水而鉴于止水。”“故知止其所不知,至矣。孰知不言之辩、不道之道?若有能知,此之谓天府。”[17]29一个人想取得事业和学术的成功必须知道“知止而后行,知退而后进”的道理。贝弗里奇强调:“正确使用语言之所以重要,不仅在于能够正确地报道研究活动,还因为我们大部分的思维是通过语言进行的。”[11]8笔者多次强调,人在清晨时分最“聪明”。这一点已经被英国著名诗人和小说家贝弗里奇证明:“我的一生证明,睡醒和起床之间的半小时非常有助于发挥我的创造性工作。期待的想法,总是在我一睁眼的时候大量涌现。”[11]59有了“聪明”的主意和鲜活的灵感,就要将它们记录在手机上——这方寸之物,不仅是娱乐工具,更是学习和成长的阶梯。

-

三国时代著名政治家、军事家诸葛亮在《诫子书》中有云:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。”[20]无暇思考,便无暇进步。想象力是科学理论的重要设计师和创造者。英国著名教育家怀特海强调:“想象力和知识的融合通常需要一些闲暇,需要摆脱束缚之后的自由,需要从烦恼中解脱出来,需要各种不同的经历,需要其他智者观点和不同才识的激发。还需要强烈的未知欲以及自信心,这种自信心是由周围社会在获得知识进步方面所取得的成就而产生的自豪感。”[18]123想象力既是天赋异禀,更是深度思考的结果。教育家型教师要学会静思,从教育教学问题出发,在实践中总结经验,把握特点与规律,把握道中之术、术中之道,从而实现道术相生、术道相长。

-

一般而言,教育家型的教师多为校长、书记、副校长、学科带头人或班主任,而学校的教育教学和管理工作繁重、复杂,需要大量时间投入。许多校长和教师常抱怨被学校安全、上级会议、日常教育教学压得喘不过气,无暇从事教育教学研究。忙是事实,但其根本原因是缺乏自觉的科研意识和时间管理能力。解决这个问题,关键是要转变心态,确立“以教育科学研究引领教育教学和教育管理”的理念,放权实施科学管理。教育家型教师要学会统筹兼顾,用好“十指”弹好教育这架“钢琴”,甚至需要留出一两个“手指”,以便促进自我成长。

-

教育家型教师多有较长的工作时间,经历和教学经验都较为丰富。但是,许多人不善于对经验进行总结和提炼,有经验而止于经验,甚至困于经验。将经验转换为学术知识,是教育家型教师必备能力,缺少这种能力就很难实现从成熟型教师向教育家型教师的职业跃升。学术研究是教育家型教师能力转换的体现。因此,教育家型教师要具备的一项极为重要的能力,便是将工作思维和工作成绩转化为学术思维和学术成果,历经“总结—提炼—转换—升华”的过程,实现教师发展质的飞跃。

-

清代文人叶玉屏曾说:“圣人常自视不如人,故天下无有如圣人者。”(《六事箴言》)学术研究需要有长远眼光和大格局。所谓“大格局”,就是得之不喜、失之不忧、宠辱不惊、去留无意。因此,一个人的学术态度,决定其在学术上能走多远。任何的学术创新都需要信念和勇气。“研究人员在很多方面酷似开拓者。研究人员探测知识疆界需要与开拓者同样的品格、事业心和进取心,随时准备以自己的才智迎战并克服困难的精神状态,冒险精神,对现有知识和流行观点的不满足,以及急于试验自己判断力的迫切心情。”[11]159教育家型教师要敢于探索前人未知的领域,并将其作为自己的梦想与自觉追求。部分教育家型教师在学术研究过程中常常有一举成名、急于求成的心理,渴望全面突破却又找不到发力点。物理学揭示,手掌相击因受力面积过大而难以施压。学术突破亦如此。教育家型教师唯有聚焦小的面积、施加足够大的力,才能实现突破,在学术领域脱颖而出。

-

语言是人类沟通交往的重要工具,是现代社会表现个人思维能力、学术能力和管理能力的重要载体。袁枚有云:“诗言志。言诗之必本乎性情也。曰:歌永言。言歌之不离乎本旨也。”[21]社会进步需要研究者的探索和贡献。唤醒智慧和发现美,使之不湮没于岁月里,是研究者的使命。常言道:“诗中骨,文中灵。”研究者需要保持对事物变化的敏感性,更需要用精准的语言捕捉思想的精灵。“情感上的敏感性或许是科学家应该具有的一种可贵品质。无论如何,一个伟大的科学家应被看作是一个创造型的艺术家,把他看成是一个仅仅按照逻辑规则和实验规章办事的人是非常错误的。”[11]89研究者缺少的不是理性而是感性,即始终保持对周围世界的敏锐感知度,这一点对教育家型教师同样重要。

-

教育家型教师所必备的又一项重要能力是学会建构,即用更加通俗的语言表达来搭建自己的“学术之屋”。这个“学术之屋”,可以是一篇论文、一部著作、一个故事。学术成果是学术成长和学术影响力的核心体现。教育家型教师作为研究者,要善于谋划和安排好研究的节奏,将短期发表论文、中期主持课题和长期发表著作相结合。深度工作铸就精品。生产力公式指出,高质量工作产出=时间×专注度。因此,教育家型教师作为研究者要有计划地保持学术成果持续发表,以构建自我的“学术之屋”。无论是撰写论文、主持课题,还是编纂著作,构建一个具有创新思想的新框架与新体系都是难点。著名语言学家王力曾言:“文章写不好,不只是书读得少,而是逻辑有问题。”其中,假设是一种重要的逻辑策略和研究方法。“如果假说适用于各种情况,则可上升到理论范畴;如果深度够,甚至可上升为‘定律’。”[11]54合理的假设如灯塔,使研究者获得一种灵感和发现,引领研究者抵达理想彼岸。因此,教育家型教师要学会建构自己的“学术之屋”。

-

与传统科学研究不同,现代学术研究既强调个人智慧,又重视群体合作。教育家型教师要特别善于与高手合作。所谓“高手”:一是相关研究领域的高层次专家,具有很高的学术能力和学术声望;二是能为研究工作出思路、出主意的跨行业、跨领域的专家;三是能找到研究经费、善于从事学术运行与管理的专家;四是善于进行跨学科研究,能够与不同领域的专家进行合作研究的学者。攀登学术高峰需要智慧与勇敢。以“学术之锤”打造“学术之剑”,构建中国特色的教育知识体系、学术体系、话语体系是时代的呼唤,更是教育家型教师成长的目标与使命。

DownLoad:

DownLoad: