HTML

-

中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016-2025年)》指出,青年兴则民族兴,青年强则国家强。促进青年更好成长、更快发展,是国家的基础性、战略性工程。大学生是青年群体的重要力量,据教育部《2016年全国教育事业发展统计公报》数据,全国各类高等教育在学总规模达3 699万人。加大对大学生群体心理的基础性研究,把握当代大学生心理发展特点,是精准施策解决大学生现实问题和迫切需求,促进大学生更好成长、更快发展的内在要求。

我国大学生心理的研究始于20世纪70年代末80年代初[1]。伴随着改革开放以来我国心理学发展走过的重建期、稳步成长期和快速发展期[2],大学生心理研究也取得长足进展,积累了丰硕成果。在对心理学学术期刊刊载的2003-2014年共31 531篇次文献的分析发现,青年大学生是我国心理学研究对象的主要组成部分[3-4]。综观现有成果,大学生心理研究是以大学生个体心理与社会心理为研究对象,涵盖认知、动机和情绪、能力和人格,以及大学生在不同社会情境中与他人相互作用形成的个体过程、人际过程和群体过程,如社会认知、人际关系与态度转变等内容,涉及普通心理学、发展心理学、教育心理学、社会心理学、咨询心理学等众多心理学分支学科领域。全面把握大学生心理研究领域的学术生态,分析知识演进的属性与特征,对于全面理解并深入推进该领域的研究具有重要意义。

科学知识图谱是以科学知识为对象,通过空间表征法,综合运用科学计量学、信息可视化技术、图形学等学科的理论和方法来揭示科学知识发展进程与结构关系的一种技术[5],对于探索某一研究领域知识网络、知识流动与知识演化等知识进化的规律,具有重要的理论与实用价值。近年来,科学知识图谱在心理学研究领域的应用日益增多,如研究者基于Web of Science(WOS)数据库,借助知识图谱工具CiteSpace,绘制了2004至2013年间国际军事心理学研究的知识结构框架图与发展进程谱,并揭示了1998至2011年间国际心理测量学的学科知识基础和发展演化趋势[6-7]。另又基于CSSCI数据库的CiteSpace可视化分析,增进了对1998至2015年间我国心理健康教育研究的热点、演进阶段及发展趋势的认识[8]。

本研究采用文献计量学及可视化方法,运用知识网络分析工具CiteSpace绘制大学生心理研究的科学知识图谱,全景再现我国大学生心理研究的演进历程、研究力量的知识结构、研究热点及发展趋势,以期为深化大学生心理研究提供知识参考。

-

本研究数据来源于中国知网CNKI与万方数据知识服务平台。通过多次预检索确定最终检索策略以实现文献查全率最大化。文献来源分三个部分。一是在CNKI中将来源期刊分别设置为《心理发展与教育》《心理科学》《心理科学进展》《心理学报》《心理学探新》《心理与行为研究》《中国临床心理学杂志》《应用心理学》与《中国心理卫生杂志》,以上9种心理学学术期刊均为CSSCI(2017-2018)收录(含扩展版)来源期刊。二是在CNKI中将来源类别设置为CSSCI来源期刊,文献分类目录选择心理学,排除上述9本期刊的重复文献。根据布拉德福文献离散规律,大部分的关键文献都集中发表在少数核心期刊,以上两类期刊刊载的论文是我国心理学领域高质量研究成果的集中展示,能够较好反映国内大学生心理研究的全貌与最新进展。三是纳入博硕学位论文,先在CNKI博硕论文库检索,后用万方学位论文库进行查漏补缺,学科分类均选择心理学。上述所有检索的条件均设定为“篇名”,检索词为“大学生”,时间范围为1997-2016年。论文检索时间为2017年5月22日。经手工去重,去除会议征稿、会议纪要、书评、演讲稿、研究机构介绍等,最终获得有效研究报告7 448篇。其中,9本心理学学术期刊论文2 916篇,其他CSSCI期刊论文872篇,知网博硕论文2 866篇,万方博硕论文794篇。

-

美国德雷克赛尔大学陈超美团队开发的CiteSpace软件,是一款在科学计量学、数据和信息可视化背景下发展起来的引文可视化的Java应用程序,已成为信息分析领域中影响力较大的信息可视化软件。该软件分析科学知识的结构、规律和分布情况,并通过可视化的图形呈现出来。它可以实现作者、机构的合作网络分析,主题、关键词的共现分析,文献、作者、期刊的共被引分析等功能[9]。本研究使用的具体版本为CiteSpace5.1.R6。

-

以CiteSpace5.1.R6自带的数据格式转换工具,将从CNKI中导出的Refworks格式文献转换为CiteSpace5.1.R6可识别的数据格式后导入CiteSpace5.1.R6。参数设置中,时间分区(Time Slicing)时间跨度为1997-2016,2年一切割,分成10个时段处理;术语来源(Term Source)设为标题(Tile)、摘要(Abstract)、作者关键词(Author Keywords)和关键词(Keywords Plus);节点类型(Node Types)分别选择作者(Author)、机构(Institution)和关键词(Keyword),分别获得作者、机构和关键词的可视化图谱;节点强度默认余弦函数(Cosine)和时间切片内(Within slices),阈值选择TOP50;网络裁剪功能区(Pruning)参数选择最小生成树(MST)和对合并后的网络裁剪(Pruning the merged network)相结合。

生成的图谱中,N为节点数,E为网络中的连线数,网络密度(density)表示节点之间的联系强度。节点的圆圈大小表示相应的作者/机构/关键词频次,直径越大频次越高,节点的圆圈层代表年轮,颜色从蓝色冷色调到红色暖色调的变化表示时间由远及近,圆环的宽度表示不同年份内节点内容出现的频次,节点连线表示共现频次,连线越粗关系越密切。

一. 数据来源

二. 分析工具

三. 数据处理

-

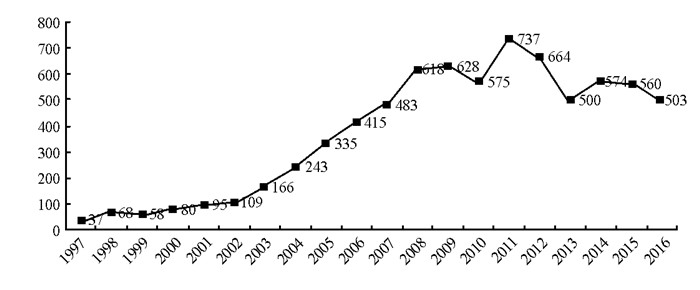

以9种心理学学术期刊发文为例,1997至2016年共发文25 569篇,其中,明确以大学生为研究对象的2 916篇,占比11.4%,对照大学生群体数量在全人口中的比重,大学生心理的研究在心理学研究领域占十分突出地位。发文数量的时间变化是衡量某一研究领域发展态势的重要指标。以年份为横坐标,发文量为纵坐标,直观呈现大学生心理研究发文量随年代变化趋势,经历了平稳上升(1997-2002年)、快速增长(2003-2011年)和波动起伏(2012-2016年)三个显著阶段(见图 1)。第一阶段共发文447篇,占总发文量6%,年均发文75篇,其中1997年发文37篇,是历年最低值;第二阶段年均发文382篇,共发文4 200篇,占总发文量56.4%,以年均20.5%的速度递增,2011年达到峰值737篇,是1997年的19.9倍;第三阶段起伏波动,共发文2 801篇,但年均发文量仍维持在560篇的较高水平。从二十年来的变化趋势看,大学生心理研究仍处于较高位运行时期。

-

将作者统计数据清洗、去重合并后,实际作者8 665人,每位作者平均发文0.9篇。鉴于学位论文均为独立作者,仅以3 788篇期刊论文为样本分析作者合著情况。独立作者完成的论文700篇,占文献总量18.5%,合著文献3 088篇,合著率81.5%,其中,两人合著1 253篇,占文献总量33.1%,3人及以上合著1 835篇,占比48.4%。综上,合作研究是大学生心理研究领域的基本形式。作者共现分析能够识别出一个学科或领域的核心作者群及其之间的合作强度。作者合作图谱节点数464,连线数329,网络密度0.003 1,合作关系结构总体较为松散。图 2显示了发文量15篇以上的作者,白学军、黄希庭和钱铭怡位列前三。合作网络呈现核心-边缘结构,集聚了白学军、闫国利、沈德立、杨海波,姚树桥、朱熊兆、蚁金瑶、凌宇,周宗奎、魏华、孙晓军、牛更枫、范翠英,刘华山、惠秋平、何安明,郑雪、严标宾、邱林、陈丽君等相对稳定的核心团队,人数较多,合作关系较强健,是合作网络的核心,在核心之外还分布若干合作关系较弱的外围圈层。从节点圆环颜色判断,黄希庭、姚树桥、钱铭怡、张庆林、郑雪、张积家等是较早涉及大学生心理研究的强影响力学者,为该领域奠定了重要的学术基础。近年来,白学军、张大均、周宗奎与周仁来等为代表的一批学者领衔的研究团队在该领域贡献突出。

根据普莱斯(Price)提出的核心作者计算公式M=0.749(Nmax)1/2,M为论文篇数,Nmax为所统计时间段中最高产作者的论文数,发文数在M篇以上的作者为某领域核心作者。经统计,最高产作者为天津师范大学白学军教授,发文54篇,求出M值5.5,即发文6篇以上的作者可认定为核心作者。以全部文献进行分析,结果表明,核心作者269位,占作者总数的3.1%,核心作者发表的论文2 822篇,占总文献的37.9%,未达到普莱斯提出的50%的指标[10],表明大学生心理研究领域的核心作者群尚未形成。此外,单独以期刊论文为样本进行核心作者分析,结果显示,期刊论文的实际作者5 706人,其中,发文量6篇以上的核心作者240位,占期刊论文作者总数的4.2%,核心作者共发文2 594篇,占期刊文献的68.5%,远超普莱斯提出的50%的指标,意味着大学生心理研究领域形成了核心作者群,研究进入较为成熟的阶段。就是否纳入学位论文造成的这一结果差异,通过进一步比照发现,学位论文作者在本次研究文献样本中的发文量基本为1篇,学位论文作者跻身核心作者圈的仅23人,这一群体目前对学科领域高水平知识积累的贡献度偏低是该领域仍处于准成熟阶段的主要原因。

-

统计独立作者或第一作者所在机构的发文量,分析大学生心理研究的核心学术机构及其合作与发展趋势。研究机构以一级机构为统计口径,机构调整合并或名称变更的,统一为现用名,如统一西南师范大学心理学系、西南师范大学教育科学学院、西南师范大学心理学院、西南大学心理学院、西南大学心理健康教育研究中心、西南大学心理学部等为西南大学。结果表明,独立研究机构共630家,机构平均发文11.8篇。发文量位居前列的22家机构共发文3 769篇,即发文量前3.5%的机构发文占总发文量的50.6%,充分体现这些机构在大学生心理研究领域的领先地位(见表 1)。根据2017年教育部学位与研究生教育发展中心公布的全国第四轮学科评估结果,在参评的51所具有博士和硕士授权高校的心理学学科中,高发文机构有21家位列学科整体水平得分的前70%,大学生心理研究的成果与机构心理学学科综合实力密切对应。

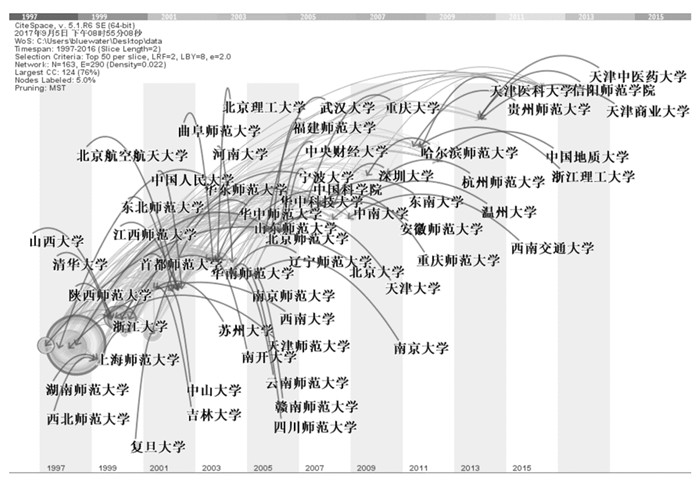

图 3中节点所处时间区间表示该研究机构在本研究中首次出现的时间,节点依首次出现顺序沿时间轴依次向上,形成研究机构间合作关系演进图。节点数163,连线数290,网络密度0.022,总体上合作水平较低。从时间演进来看,前22所高发文机构在图中首次出现时间都在2004年以前,其中16个落在1997至1999年的区间,结合本研究文献选取起点时间为1997年的实际,事实上这些高产机构在这一研究领域的起步时间更早。从圆环颜色判断,这些机构在当前研究舞台仍具相当的活跃度。从1997至2016年,10个时区均分布若干研究机构,但密集度随时间进程逐渐稀疏,特别是2011年后更为显著,从一个侧面反映出自1997年以来,大学生心理研究新机构不断涌现,但这种趋势逐渐放缓。最近几年,在该领域陆续涌现出贵州师范大学、中国地质大学、天津医科大学、天津中医药大学、天津商业大学、信阳师范学院等一批具有一定成果积累的研究机构。合作连线显示,近十几年来陆续出现的研究机构与传统核心机构之间的联系十分密切。传统核心研究机构的马太效应显著,愈发处于优势地位,为该研究领域的繁荣发展持续注入强大动力。核心研究机构如西南大学、北京师范大学与天津师范大学等高校学术梯队传承良好,并且辐射带动作用突出,基于师承或课题项目合作等方式,形成了一批围绕这些核心机构的学术共同体。

-

参考黄希庭与莫雷对心理学研究设计的分类[11-12],确定每篇文献的一个主要研究方法。在大学生心理研究中,访谈研究设计常用于问卷编制过程中收集原始资料,个案研究多与实验法、质化研究交叉结合,这两类研究方法极少单独使用。为方便统计与突出重点,本研究将大学生心理研究方法划分为问卷/量表研究、真实验/准实验、理论或思辨、质化研究、元分析、文献计量六类。以四年为一个时间段,考察各研究方法的使用频次及变化趋势。

大学生心理研究方法存在以下特征。首先,由问卷/量表研究、真实验/准实验、元分析与文献计量四类方法构成的定量研究文献共6 675篇,占文献总数89.6%,是理论或思辨、质化研究文献的8.6倍,定量研究是大学生心理研究设计的主导思路。其次,从六类方法的使用频次看,问卷/量表研究、真实验/准实验、理论或思辨三类所占比重最大,问卷/量表研究的文献占文献总量的61.8%,相当于真实验/准实验与理论或思辨研究文献的总和,是最主要的研究方法。第三,问卷/量表研究、理论或思辨方法呈现相似的发展趋势,在前四个时间段快速增长,2013~2016年出现显著下降,其中,理论或思辨的研究文献出现断崖式下降,降幅达75.5%。与此同时,真实验/准实验的研究文献二十年来持续保持稳定增长态势,质化研究从2009年以来有显著增长,元分析与文献计量也开始少量应用于大学生心理研究领域,出现零星有关大学生心理特定方面的总结性成果,以及对大学生心理研究状况的元研究。第四,伴随着实验法的增长进程,ERP、fMRI与眼动等前沿技术的应用从2005年以来也保持较为稳定的状态,干预设计占真实验/准实验文献总量的23.5%,在五个时间段内的比例变化区间为19.6%~27.1%,即对大学生心理行为的干预应用研究始终占据实验研究总量的五分之一至四分之一份量,干预研究的设计尤为显著地反映在学位论文中,此外,大学生心理研究领域越来越重视跨文化研究设计,虽总量较小,但国际与民族间的对比研究二十年来一直保持稳定增长(见表 2)。

-

关键词是研究主题的概括和文章核心内容的提炼,在CiteSpace5.1.R6软件中,高频次、高中心性的关键词常被用来确定一个研究领域的热点问题[13]。对关键词进行词频统计,7 448篇文献共使用关键词26 626频次,平均每篇4个。根据关键词的含义手工清理同义词,合并表述不一但含义相同的词汇,排除“大学生”这一检索主题词,共获得7 912个独立关键词。其中仅出现过一次的5 508个,出现过两次的1 056个,三次的408个,三类共6 972个,占总数的88.1%,大量的低频关键词反映出大学生心理研究议题的广泛性,同时在研究专题的深入度方面可能有所欠缺。在由262个节点和482条连线构成的关键词共现图谱中显示了出现频次50以上的关键词节点标签(见图 4)。网络整体密度0.014 1,整体来看,由研究主题与研究方法两大类关键词交织共现的网络结构较为松散。

结合关键词词频,大学生心理研究热点主要围绕“心理健康”“人格”“应对方式”“社会支持”“自尊”“主观幸福感”等主题展开(见表 3),以这些高频关键词为核心形成多中心共现关系结构。中介中心性是测度节点在网络中重要性的重要指标,高中介中心性的节点通常是连接不同领域的关键枢纽,在共现网络中的影响力较大[14]。中介中心性不小于0.1的节点共13个,“性别差异”“社会支持”“心理健康”“焦虑”“生活事件”“横断面研究”“成就动机”“抑郁”“人格”等关键词中心度较高,在整个网络中具有显著的地位和影响力,是连接高频关键词的重要术语,对该领域研究的演进具有重要贡献。

综上,心理健康是大学生心理研究的核心议题。“心理健康”频次最高,是关键词共现图谱中最重要节点,“自尊”“主观幸福感”“焦虑”“抑郁”等高频及高中心性主题与心理健康内涵密不可分或本身即为心理健康评定的关键指标,“人格”“应对方式”“社会支持”“教养方式”“生活事件”等是心理健康影响因素领域较为集中的关注点,张妍、任慧莹,宋佳萌、范会勇,廖友国、何伟等进行的元分析研究结果确证以上几类因素与心理健康的密切关系,是心理健康的有效预测变量[15-18]。对1994至2013年间“大学生心理健康教育”主题研究成果的文献计量和内容分析发现,当前该研究领域进入稳定期,研究主题集中于不同大学生群体的心理健康、大学生心理健康工作和大学生心理状况等[19]。研究方法层面,综合高频关键词“横断面研究”“信度”“效度”与“心理测量学研究”进行分析,运用问卷/量表法进行的横向研究是近二十年来大学生心理研究领域的主流方法。

-

CiteSpace5.1.R6提供了独特的突变词探测技术,即通过探测在某一时间段内被引频次或共现频次突现度增加的节点来预测领域内的研究方向。表 4依突变强度由强到弱列出关键词75个。梳理突变词词频的时间分布,勾勒出二十年来大学生心理研究热点及趋势转向的缩略图景,呈现出较为清晰的演进脉络。1997至2010年,以突变起始时间为序,“心理冲突”“心理障碍”“心理问题”“心理素质”“人际交往”“心理健康”“精神卫生”“心理健康教育”是陆续兴起的研究主题,体现研究方法层面的突变词有“因素分析”“SCL-90”“探索性因素分析”“横断面研究”“心理测量学研究”“验证性因素分析”“结构方程模型”“量表”“问卷”与“相关”,剖析上述关键词之间的内在逻辑,发现该阶段研究侧重于运用问卷/量表法对大学生心理健康状况进行横向研究,注重探索变量间的相关关系以及构建相互作用模型。2011至2014年,高强度突变研究主题为“情绪智力”“幸福感”“家庭功能”“心理控制源”“大五人格”“自我和谐”“核心自我评价”“一般自我效能感”“人际信任”“学习倦怠”“性别角色”,与前一阶段相比,该阶段的热点研究主题显著分化,呈现多中心性,综合“心理测量学”“眼动”“问卷编制”等研究方法突变词,并结合文献阅读,这一阶段注重以修订或自编的本土化心理测量工具进行大学生心理宽领域的研究,并且眼动技术得到较为集中应用。

通过对2011年后兴起并保持热度持续至2016年的16个关键词的分析,可以发现当前及今后一段时间学术界研究前沿焦点的某些特征。首先,在研究对象方面,学界对大学生群体内部亦有所侧重,2005年以来,经历了从“贫困大学生”到“少数民族大学生”再向“女大学生”为重点的转变;其次,在研究主题的选择方面,以积极心理学理念为引领关注积极心理品质,如探究大学生的重要心理资源“心理弹性”在成功应对逆境中的作用机制,探讨增进大学生“积极情绪”体验与“生活满意度”的有效路径,同时以问题为导向积极回应社会现实关切,如新媒体时代大学生的新型成瘾倾向“手机依赖”;第三,在研究设计方面,由着重对大学生心理状态的描述与解释,向强调学科实践价值积极尝试控制与干预的思路转变,出现一批大学生心理与行为“团体辅导”的“干预研究”成果;第四,在探索心理变量的关系方面,追求对数据的深层次分析,积极建构“中介作用”与“调节作用”模型,以期获得对大学生心理与行为影响过程和机制的深刻理解。

一. 文献的时间分布

二. 作者分析

三. 研究机构分析

四. 研究方法

五. 文献热点演化分析

1. 研究热点分析

2. 研究前沿趋势分析

-

本研究以国内近二十年来刊载于CSSCI期刊以及来源于博硕学位论文的7 448篇文献为研究对象,借助CiteSpace5.1.R6软件绘制大学生心理研究的可视化知识图谱,厘清了1997至2016年间大学生心理研究的演进历程、主要研究力量与发展动态。

大学生心理研究的学术热度从1997至2011年持续攀升,近年来出现波动起伏。其中,1997至2002年平稳上升,2003年起增速明显加快,持续至2011年达到顶峰。心理健康是大学生心理研究领域的核心主题,围绕心理健康现状分析、影响因素探究与干预实践,发散形成一系列研究热点。仅以篇名含“心理健康”的文献为例,近二十年共有817篇,1997至2000年32篇,年均8篇,2001年起快速增长,由2001年的20篇增至2004年的52篇,2001至2016年年均49篇。政策驱动是大学生心理健康研究文献增长的重要动因。2001至2005年,《教育部关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见》《教育部办公厅关于印发〈普通高等学校大学生心理健康教育工作实施纲要(试行)〉的通知》《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》《教育部卫生部共青团中央关于进一步加强和改进大学生心理健康教育的意见》等大学生心理健康教育文件密切出台,国家顶层制度设计引领下的心理健康教育实践为学术研究提供了更为广阔的领域和议题,有力促进了该领域的研究。

黄希庭、姚树桥、钱铭怡与张庆林等是较早涉及大学生心理研究的强影响力学者,为该领域奠定了重要的学术基础,白学军、黄希庭和钱铭怡等学者是当前大学生心理研究领域领军人物,围绕西南大学、北京师范大学和天津师范大学等研究重地产生一批学术共同体,并形成以白学军、张大均和周宗奎等学者领衔的核心研究团队。针对博硕学位论文作者发文量低的现状,亟需提升该领域高学历人才的专业认同、学术热情以及高水平学术成果产出的能力,以良好的学术梯队促进该领域研究走向成熟。从作者及研究机构的学科专业背景与合作关系来看,大学生心理研究的心理学科单一性显著,跨学科视角的研究成果凤毛麟角。即使在心理学科内部,也存在“实证心理学的研究者缺乏理论素养,理论心理学研究者缺乏与实证的合作”的潜在风险[20]。对3种西方心理学重要期刊论文的计量分析发现,其刊载的论文往往是综合性和跨领域的文章,具有多学科交叉和多层次整合的重要特点[21]。未来研究应进一步开阔学术视野,整合研究资源,克服实证研究碎片化与理论建构不足的弊端,综合心理学、脑科学、医学、计算机科学、神经科学、社会学等多学科的研究力量开展协同创新,有利于激发新观念、发展新技术,开辟出新兴交叉前沿领域,推动研究向纵深发展,助推一批精品力作。

研究方法以问卷/量表进行的横向研究为主,其次是真实验/准实验研究,这也是当前心理学实证主义主流研究方法运用的一个缩影。2007至2009年间,心理学核心期刊论文中,问卷测量法是使用最多的研究方法,其次是传统的心理学实验范式,到了2010至2014年,运用最多的研究方法为实验法,其次是问卷调查法[4, 22]。心理学研究在自然科学取向的道路上更进一步。近年来,神经科学的研究技术如功能性核磁共振(fMRI)、事件相关电位(ERP)、正电子断层扫描(PET)以及眼动技术等也在大学生心理研究中得到越来越多的运用,这是大学生心理研究科学化进程的显著标志。研究对象“大学生”兼具生物性与社会性,大学生心理研究也要平衡自然科学与人文社会科学双重属性,避免学术评价的唯实证主义导向以及科学研究中片面的方法技术驱动。要切实以问题为导向,为解决某个特定的研究或现实问题,整合使用不同研究范式、研究方法和技术,重视推进研究方法多元化,实现定量分析与定性研究相补充,横向调查与纵向研究相衔接,现状探讨与干预研究相结合。

站在更高起点推动大学生心理研究迈向新的高峰,一方面,要遵循学科发展与学术研究的内在逻辑,在心理学本土化进程中充分把握中国大学生心理的独特性,有意识地建构原创理论,实现互联网+、大数据、幸福心理学等热门领域与大学生心理研究的深度融合,激活新的研究增长点,如借助网络数据分析计算模型,基于自然丰富的网络心理行为数据集,实现大样本的大学生心理状态生态瞬时评估,增强研究结果的生态情境性。另一方面,要积极回应国家急需,自觉主动地为经济建设、和谐社会发展、人民健康幸福服务[2, 23],主动追踪并积极介入国家战略与社会热点难点,加强大学生心理的应用研究,如在创新型国家建设,实施国家网络安全、健康中国、中华优秀传统文化传承发展、加强和改进新形势下高校思想政治工作等国家战略背景下,大学生创造力潜能的有效开发、网络集群心理与行为规律、心理健康促进策略、中华传统美德与人文精神内化的心理机制、基于当代大学生思想特点和发展需求的思想政治教育创新模式等内容,都为拓展深化大学生心理研究提供了鲜活的攻关课题。

需要说明的是,本研究资料来源于CSSCI来源期刊与博硕学位论文,具有权威性和代表性,但也存在未覆盖发表于国外期刊的有关中国大学生心理研究文献的不足。同时,由于文献选取时间跨度的限制,本研究仅展现特定时间段内我国学者关于大学生心理研究的部分图景,后续研究可以纳入外文文献,开展大学生心理研究的国际横向比较。

DownLoad:

DownLoad: