-

根据Hopper & Thompson的类型学观点,及物性是与整个及物小句有关的概念,是一个典型范畴,有典型和非典型之分,小句及物性有高低差异。例如(a)“John damaged the car”与(b)“Mary resembles her mother”两个小句的及物性高低并不相同:句(a)更接近典型及物性,具有更多典型及物性特征; 句(b)及物性更低,具有更少的及物性特征,描述的是静态事件[1]。基于不同事件类型编码的小句体现不同的及物性,这一观点已被多数学者接受,但如果就同一事件而言,是否只能编码为一种及物性的小句呢?比如“乔治打破了玻璃杯”这一事件,可能编码出(a)“George broke the glass”和(b)“The glass was broken”两个句子,而两句体现的及物性显然不同。语义上的高及物性事件可能被编码为及物性高的小句,也可能被编码为及物性低的小句,其原因何在?如何对这种差异作出解释?类型学研究由于采取静态的视角,并且局限在语言内部,忽略了语言使用的语言外因素,并未聚焦这一问题,更没有能够提供较好的解释。本文认为,若采取动态视角,关注语言使用者在对相同情景事件进行瞬时编码时对小句及物性差异所起的作用,更容易对此作出合理解释。认知语言学所主张的识解,正是强调认知主体在语言编码中的重要作用。基于这一思路,本文以认知识解为分析工具,分析相同情境下影响小句及物性差异的识解维度、受制因素和制约关系,从理论上建立小句及物性的深层认知识解机制。

HTML

-

自Hopper & Thompson的开创性研究以来,学者们认识到及物性是整个小句的特征,是通过小句获得的一种关系,典型及物性与非典型及物性形成一个连续体。他们提出了及物性假设,认为及物性高低与高及物性特征数量成正比,即高及物性特征越多,小句及物性就越高[1]。刘正光等对学界已有主要观点进行归纳,提出了及物性的判断参数:小句及物性与情景事件相关联,典型及物小句涉及两个确定的参与者,是瞬间的、完成的运动事件,有受影响的受事,有意志性的施事,是肯定的、真实的事件[2]。杜军从状态变化事件探究认知机制,对运动事件进行了研究[3]。Goldberg的情景编码假设(scene encoding hypothesis)也有类似观点,主张构式是对人类生活情景事件类型的编码[4]。文旭提出把构式语法和语用学结合起来研究,以构式语言学的建构进一步完善相关理论[5]。上述观点都对及物性研究有所启示。及物性是整个小句或构式的特征,是对情景事件的表达这一观点,已逐渐成为共识。

不过,Hopper & Thompson的小句及物性高低判断参数也受到了质疑。日本学者Tsunoda认为,其参数是语义和句法的“杂糅”,未能厘清参数间的相关性。基于这一认识,他以句法特征为核心参数提出了修订方案[6]。总的来说,Tsunoda和Hopper & Thompson对及物性的类型学研究都存在一些局限,包括:(1)所提出的小句及物性高低判断标准要么不够精确,要么难以操作; (2)只关注小句及物性的层级性高低,并未对小句及物性意义差异做细致分析; (3)对及物性影响因素的讨论局限于语言内部,未将语言外因素(如语言使用者、交际环境等)纳入考察范围; (4)从静态角度考察及物性,未对特定情景下瞬时的及物性小句做动态性分析,因而难以对特殊情景下多样化的及物性形成原因作出解释。本文认为,小句及物性并非语言表达的内在属性,也不是对情景事件的镜像反映,而是基于使用、在特定情景下经由认知主体识解加工的结果,语言使用者在语言编码中起着重要作用。

-

从认知语法视角出发,Langacker认为,在概念层面,及物性与情景事件密切相关,典型事件认知模型是小句及物性典型意义的概念基础,该模型的经验基础为两个运动物体接触后发生能量传递,导致被撞物体产生性质变化[7]。这一模型不仅在概念层抽象出典型及物事件,而且还突出了语言使用者(即事件观察者)的存在与方位,他从某个参照点对这一能量传递事件进行观察。在典型及物事件模型中,观察者对事件进行常规观察,关注两个参与者,将它们视为完全独立的两个角色,即施事与受事,能量从施事传递给受事,受事得到传递的能量后发生了性质变化[7]。认知语法主张,语言的意义应包括概念内容及对该内容的某种识解[8]。据此观点,典型及物性的意义也应包括两个方面。从概念内容来看,指能量传递的典型及物事件。从识解方式来看是常规识解,施事被识解为能量源,受事为能量尾。如果识解方式不同,小句所体现的及物性也不同。

识解对语言表达的形式和意义具有关键性作用。Langacker将识解定义为说话人与其所概念化和描绘的情景之间的关系。语言与情景之间并不存在直接的映射[9]。任何一个情景事件都要经过语言使用者的某种识解后再通过语言编码进行表达,语言使用者在意义建构中发挥着重要作用。关于认知识解的具体界定和分类,不同的语言学家有不同的主张。本文参照Langacker的归类,主要讨论对及物性识解影响较大的三个维度,即聚焦、突显和视角。

根据Næss的主张,大部分语言都会提供形式上不同的结构来表达本质上相同的事件,比如主动句和被动句都可用来表达语义上接近的及物事件[10]。及物性不仅依赖于客观事件的语义特征,而且还依赖于说话者对该情景事件的识解。也就是说,对于一个特定的情景而言,究竟最终被描写为一种状态关系(不及物的),还是动态的能量传递过程(及物的),不仅取决于情景自身的特征,而且也受制于说话人的主观认识。即在同一情景下,语言使用者可能采取不同的识解方式对事件进行即时加工,最后编码为及物性高低不同、意义不同的小句。具体而言,比如针对典型及物事件,语言使用者可能以非常规的识解方式将其识解为非典型及物事件,最终编码为体现非典型及物性的小句。“乔治打破了玻璃杯”是较为典型的及物事件,两个事体相互接触发生能量传递,导致玻璃杯破碎。语言使用者可能作出常规识解,将其识解为及物性高的典型及物事件,编码为高及物性的小句“George broke the glass”,但也可能出于某种原因作非常规识解,将其识解为非典型的及物事件,编码为及物性低的小句“The glass broke”。

因此,客观情景事件与最终编码出的小句所体现的及物性之间不是直接对应的镜像关系,而是经由认知识解加工的结果,识解是小句及物性意义的重要生成方式。即是说,及物性是识解的产物[11],小句及物性的认知识解加工包括识解维度和识解维度的受制因素。

-

根据Langacker的识解理论,识解维度可分为精度、聚焦、突显和视角[8],但并非所有维度都同等程度地影响小句的及物性,其中影响程度较大的是聚焦、突显和视角。

-

认知主体面对纷繁复杂的世界,不可能注意到其中的所有事体,只能把焦点聚集于某些事体而忽略其他的事体。人们好像是通过一个窗户来观察外部世界,并且只选择关注通过窗户能够看到的事体或事体的某部分,并将其作为语言表达式所反映的概念内容。聚焦包括图形-背景以及辖域。聚焦首先涉及对观察对象的选择,然后是对选择对象进行排列,通常隐喻性地表示为前景和背景。前景和背景的非对称关系最为突出地表现为“图形-背景”关系,其中图形为第一突显的事体,背景为第二突显的事体。典型及物事件中的能量源和能量尾分别属于第一突显和第二突显的事体。但在同一情景下,哪个事体作为图形,哪个作为背景,不仅取决于事体的内在特征,而且也受语言使用者主观识解的影响。首先,聚焦的图形不同,所编码小句的及物性也不同。比如“人们在某场馆观看了许多精彩的比赛”这一事件被编码为以下两个小句:

(1) People have witnessed many thrilling contests in this arena.

(2) This arena has witnessed many thrilling contests.

以上两句的图形选择存在明显差异,例(1)的说话人以动作发出者(即能量源)为图形,小句在事件类型语义特征上有能量传递,体现较高的及物性。相反,例(2)的说话人选择环境成分为图形,小句在事件类型语义特征上没有能量传递,体现较低的及物性。该情景的事件本为有能量传递(心理能量)的较高及物事件,但由于识解过程中聚焦的图形不同,选择了不同的突显对象,产生具有不同及物性的小句。

除了因聚焦的图形不同引起及物性差异外,语言使用者对背景的选择也会影响小句及物性,例如下面两句:

(3) The horse jumped the fence.

(4) The horse jumped over the fence.

以上两例体现出背景聚焦的不同。针对“马跳过栅栏”事件,编码为例(3)的语言使用者将fence识解为受事参与者,既作为“jump”的能量接受者,也是背景; 例(4)的语言使用者却将fence识解为环境成分,而非受事参与者,因而也不是能量接受者。例(3)与例(4)相比,例(3)具有能量接受者,能量传递得以实现,因此其及物性较高,而例(4)的背景mountain只作为环境成分,不作为能量接受者,能量传递无法实现,因而其及物性较低。由此可以看出,语言使用者对背景的聚焦不同会影响小句及物性高低,如果聚焦的背景为受事参与者,那么编码的小句及物性较高。如果聚焦的背景为环境成分,不作为受事参与者,那么所编码的小句及物性则较低。汉语中也不乏类似情况,例如:

(5) 他每天在食堂吃饭。

(6) 他每天吃食堂。

例(5)属于常规识解,将能量接受者“饭”聚焦为背景,识解为高及物事件; 例(6)聚焦的背景为环境成分“食堂”,识解结果为低及物事件。

除此之外,说话者聚焦的事体和事体数量不同,小句及物性也不同。

(7) The light emanated from the beacon.

(8) The beacon emitted light.

对“灯塔发射光线”这一事件,如果说话者只聚焦于一个事体light,相对于静止的环境而言,light是移动的事体,很自然地被识解为图形,并被视为该事件的最主要参与者,最后编码为例(7)。由于该句只包含一个参与者,及物性极低。如果说话者的焦点聚集于两个事体beacon和light,并将其视为该能量传递事件中的两个主要参与者,在对两个事体进行位置排列时,将相对静止的灯塔(beacon)聚焦为图形,而将移动的光线(light)聚焦为背景,编码为例(8),包括两个参与者,并且存在二者之间的能量传递,小句体现较高及物性。以上两例表明,在对同一事件聚焦时,由于选择的聚焦事体和事体数量不同,所编码小句及物性高低和意义也会不同。

辖域(scope)是另一种聚焦方式,是范围的聚焦,包括最大辖域和直接辖域。最大辖域为观察对象的整体,而直接辖域指与某种目的最直接相关的部分[8]。一般来说,直接辖域处于前景,是我们观察的焦点,而最大辖域处于背景,是我们聚焦观察的一般区域。辖域的不同也将造成最终编码的小句及物性不同。例如:

(9) Carla hit Bill’s back.

(10)Carla hit Bill on the back.

例(9)和例(10)都以Bill为观察对象,Bill作为观察对象的整体,是最大辖域。Bill’s back作为Bill身体的一部分,是“打”这个动作直接作用的部分,是直接辖域。例(9)的焦点置于直接辖域,例(10)的焦点置于最大辖域。两个小句对同一事件中第二参与者的聚焦方式不同,导致小句及物性的意义不同。具体而言,在语义上,例(9)的第二参与者Bill’s back更像是充当处所或位置(location)角色,而例(10)的第二参与者Bill更像是体验者角色。

-

语言表达体现各种认知不对称性,这种不对称性便是突显(prominence/salience)。也就是说,每个情景中的事体总会有一个方面会获得更多的注意而另外一些方面获得较少的注意力,这种认知上的不对称性体现在语言表达中就是语言中的认知突显。在空间域和视觉域,有些事体的内在特征使得它们通常在认知上更突显,比如具体事体比抽象事体更突显。然而事体的内在特征并不是决定它是否得到突显的唯一因素,语言使用者的识解方式也起着重要的作用。比较突出的突显方式有勾勒和射体-界标。

1.勾勒

每一个语言表达式都会把特定的概念内容作为其意义的基础,这个概念内容被称为概念基体。勾勒是指语言使用者聚焦于概念基体中的特定事体或关系,以语言表达来指称所聚焦的事体或关系[8]。比如,一年12个月的不同月份都具有相同的概念基体,即12个月在时间域形成“一年”的周期循环,不同之处表现为每一个月勾勒概念基体中的不同部分,即具体的指称对象。

典型事件模型是一个涉及多个参与者之间能量传递的认知模型,为典型及物小句的结构提供概念语义基体。典型及物小句勾勒的是施事与受事(即行动链中的能量源和能量尾)之间的关系,是一种常规勾勒,体现高及物性。在某个特定情景下,出于交际需要,小句也可能勾勒其他参与者之间的关系,最终编码为不同及物性的小句。由于勾勒方式的不同,能量传递链中的不同部分得到突显,造成同一事件被编码为及物性高低不同、意义也不尽相同的小句。这表明,小句及物性与客观事件不是直接对应关系,识解中勾勒的部分不同会造成及物性的差异。针对“乔治用榔头打破了玻璃杯”这一事件,识解过程中可能勾勒施事与受事、工具与受事之间的关系,或者仅勾勒受事,从而编码为及物性高低和意义不同的小句。

(11)George broke the glass with the hammer.

(12)The hammer broke the glass.

(13)The glass broke.

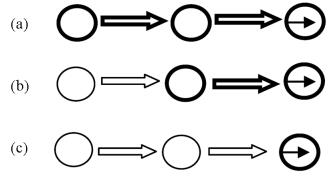

以上三句所勾勒的不同关系可用图 1表示:

图 1的(a)(b)(c)分别显示了例(11)(12)(13)的勾勒方式。例(11)勾勒的是施事和受事及其之间的关系,例(12)勾勒的是工具与受事之间的关系。例(11)是最典型的及物小句,体现最高及物性; 例(12)具有较高及物性,两句的及物性不仅高低有细微差异,意义也不尽相同。例(13)只勾勒了受事,即将有两个参与者的高及物事件勾勒为一个参与者的低及物事件,小句及物性最低(或者说无及物性)。总之,勾勒就像是认知主体拿一个放大镜,将某一个辖域内的内容作为基体或背景,然后在特定条件下,主观性地放大其中某一部分,使其得到突显,最终造成编码小句及物性出现差别。

2.射体-界标

一些表达虽然基于相同的概念基体,也勾勒的是相同的关系,但依然具有不同的语义,其原因是所勾勒的参与者具有不同程度的突显。Langacker以“射体-界标”来描述这种突显程度的差异[8]。作为定位、评价或描述对象的参与者为射体(trajector),射体是被勾勒的主要突显焦点; 另一个参与者是界标(landmark),是被勾勒的次要突显焦点。

在及物小句中,即便勾勒的是相同的参与者,如果所选择的射体和界标不同,其及物性高低和意义也不同。例如:

(14)John frightened Bill.

(15)Bill feared John.

(16)Classical music pleases her.

(17)She likes classical music.

以上两组小句分别勾勒了两对相同参与者关系,但因射体-界标的不同而具有不同的及物性。例(14)和(15)都勾勒了John和Bill的关系,但所选的射体和界标不同。例(14)的射体为施事John,是对“约翰做了什么”的回答,表达的是约翰的行为影响了比尔,相当于一个有能量传递的及物事件,及物性更高。例(15)的射体为体验者Bill,是对“比尔怎么样”的回答,表达的是比尔的感受,没有涉及能量传递,及物性较低。这表明,即便都是勾勒两个参与者的小句,选择施事为射体的小句体现的及物性更高,以非施事(如体验者等)为射体的小句体现的及物性更低。但是,以非施事为射体的小句及物性也有差异。例(16)的射体为刺激物,表达的是古典音乐对她的影响,虽然不是典型的施事发出的动作,但相当于刺激物classical music是导致她感到高兴这一结果的原因,更类似于能量传递事件,因而其及物性较高。例(17)的射体也是体验者,表达的是她对古典音乐的态度,不涉及她对音乐的影响,因而不具有能量传递,其及物性较低。这就说明,选择更具有能量发出者特征的参与者为射体的小句所体现的及物性更高。

-

视角指观察情景的方式,也就是观察者和被观察的情景之间的关系,包括视点(vantage point)和心理扫描[8]。日常交际中的视角大多是常规视角,即交际中的说话者和听话者处于同一个位置,说话者把动态的情景识解为动态的,把静态的情景识解为静态的。不过也有非常规视角,将静态的情景识解为动态性的情景。Croft & Cruse认为这是动态注意(dynamic attention)的识解方式[12],Langacker称之为心理扫描。比如同一座山的状态可以编码为以下两个小句:“The hill gently rises from the bank of the river.”“The hill gently falls to the bank of the river.”以上两个小句是对同一静止状态的不同识解,说话者在心智中对这一情景处理时采用了不同方向的心理扫描,前句建立了从下往上的心理路径,后句建立了从上往下的心理路径。山虽然是静止的,但因认知主体(即说话者和听话者)心理扫描的方向不同,产生了不同方向的主观运动,表达出的句子也就不同。

心理扫描包括序列扫描(sequential scanning)和概括扫描(summery scanning)。序列扫描是把一个过程看成由许多事件成分构成的一个序列,而概括扫描是把一个过程看成一个完整的单位,其中所有事件成分被看成一个整合的整体[13]。在顺序扫描中,场景随时间的展开而不断演化; 而在概括扫描中,场景中的成分状态不随时间变化而改变; 概括扫描就像是看一张静止的照片,而序列扫描就像是看电影[8]。说话者对某一情景采取不同的扫描方式,造成编码小句的及物性不同。顺序扫描可能是对一个动作不同阶段的扫描,也可能是对同一事件中多个动作的扫描。前者如下例:

(18)She covered the hole with a picture.

(19)A picture covers the hole.

例(18)体现了说话者在心智中对动作的不同阶段进行序列扫描,用图片遮盖洞口的动作包括多个阶段,首先是她拿起图片,然后是将图片靠近洞口,最后是用图片遮住洞口。该句关注该动作处于不同时间点的不同阶段,突出事件的动态性,及物性更高。与之不同,例(19)关注的不是动作的不同阶段,而是一个整体,进行的是概括扫描,描述的是图片遮盖洞口的结果状态,及物性更低。

序列扫描也可能涉及对构成一个事件的多个动作的扫描。比如,对于2017年10月1日发生在美国拉斯维加斯的枪击事件,CNN有两篇不同的报道,分别有以下两个句子:

(20)The gunman opened fire toward the crowd.

(21)The gunman fired from a hotel toward a crowd of about 22 000 people.

例(20)为序列扫描,报道者把“开枪杀人”识解为动态事件,逐次扫描每一次开枪动作,多次开枪动作扫描的结果形成一个序列,构成整个开枪杀人事件。相反,例(21)是概括扫描,报道者将开枪杀人总体性地扫描为一个事件,并不聚焦每次开枪动作,事件的动态性更低。这两种不同的心理扫描方式,最终将同一情景事件编码为体现不同及物性的小句,例(20)为及物小句,而例(21)为不及物小句,及物性高低明显不同。

一. 聚焦

二. 突显

三. 视角

-

识解维度到底以哪种方式作用于认知主体的识解加工,会受到一些因素的制约,比较突出的受制因素有:事件特征、认知原则和语用因素。

-

事件特征指事件蕴含的内在语义特征,即由动词的语义所决定的参与者语义角色。也就是说,事件参与者的语义角色不仅取决于其内在语义特征,还与动词的语义有关,比如“George broke the glass”和“George hit the glass”就蕴含了不一样的参与者语义角色。前一句表示乔治“打破了”玻璃杯,玻璃杯只作为受事。后一句表示乔治“击打了”玻璃杯,参与者glass蕴含“处所”角色潜能(即打在了玻璃杯上),比如可以说“George hit on the glass”“George hit the ball against the glass”等。

事件特征会影响认知主体对识解维度的选择,要么增加识解方式,要么限制某种识解方式的选择。增加识解方式是指有的事件蕴含多种识解潜能,事件的这种识解潜能使语言使用者可以从多种识解方式中选择其中一种或多种识解,如前述图 1所示的“乔治打破了玻璃杯”事件具有三种勾勒潜能:施事-受事关系、受事-工具关系和仅有受事,分别对应于例(11)(12)(13)的小句。这三种勾勒潜能与动词语义有密切关系,如果将动词换为hit(击打),则会有第四种勾勒:

(22)George hit the hammer against the glass.

将动词换为hit以后,小句勾勒的是施事与“工具”之间的关系。这种勾勒出现的原因,是由于动词hit赋予了事件参与者hammer的“受事”潜能和参与者glass的“处所”潜能,由此编码为“施事-受事-处所”结构的小句。

另外,有些事件特征可能会限制某种识解方式的选择。比如“某人将人的手指打破”是一个语义上及物性较高的事件,语言使用者通常作常规识解,编码为典型及物小句“Carla broke Bill’s finger”。但由于该事件不包含参与者Cada和Bill之间相互接触的语义特征,语言使用者对最大辖域的选择受到限制,不能说“Cada broke Bill on the finger”。对直接辖域的选择也可能受到限制,比如我们不能说“He looked her eye”,只能说“He looked her in the eye”。因为look的语义决定了“盯着某人看”这个事件只能编码为以最大辖域而非直接辖域为受事的小句。

-

认知原则对识解维度的运作方式也有影响,主要体现在对识解维度选择的制约。以图形-背景的选择为例,根据“普雷格郎茨原则”(Principle of Prgnanz),具有完形特征的物体(不可分割的整体)、小的物体、容易移动或运动的物体常被选择为图形。如前文例(7),光线是移动的事体,因而更容易常规性地被聚焦为图形。在没有特殊原因的情况下,识解时选择光线作为图形,是一般认知原则作用的结果。对于高及物事件,究竟哪个参与者应被突显为能量源,也有认知原则可循。Langacker提出能量源层级原则,即施事的能量源潜势大于体验者能量源,体验者能量源潜势又大于其他类型的参与者。换句话说,施事最有可能作为及物事件中的能量源,其次是体验者。

认知原则在识解中的作用普遍存在于动作、状态、关系等事件类型中。在“他与父亲长得像”这一关系事件中,父亲不可能被突显为图形,不能编码为“His father resembles him”,因为这样就违背了认知排列原则。根据认知排列原则,图形不具有已知的空间或时间特征可确定,背景具有已知的空间或时间特征可作为参照点用来描写、确定图形的未知特征[13]。在该事件中,通常父母亲的长相、身高特征先于儿女的长相、身高特征而存在,因此孩子不能为他的父亲提供参照点。父亲具有已知特征,可作为参照点来确定儿子的未知特征,因此父亲只能被突显为背景。

-

语用因素即语言使用中的交际因素,包括交际意图、交际语境等因素,语言的认知研究有必要关注交际双方的互动和语言的社会性[14]。语用因素也对识解的运作具有重要影响。例如前文例(17)的认知主体采取了非常规的识解方式,将无生命的刺激物突显为勾勒关系中的射体,这种选择主要是语用的需求。假设在某特定交际情景中,认知主体需要回答“Why is she so happy”,交际话语的关联性原则要求说话者将最主要焦点聚集于无生命的刺激物classical music,而不是有生命的体验者she,交际中的关联性原则影响了对突显对象的选择,编码为及物性意义不同的小句。

如果事件的参与者是客观上对称的事体,语用因素也会影响识解维度的选择,编码为及物性不同的小句。比如“一个事体连接另一个事体”这一低及物事件,两个事体的突显程度在客观上是相同的,但出于特定的交际需要,认知主体可能将其中一个事体突显为图形,另一个则为背景。假如要回答A跟什么相连,就会将A突显为图形,编码为小句“A connects B”。相反,假如要回答B跟什么相连,就要选择B为图形,编码为小句“B connects A”。可见,交际语境会制约认知主体在相同事件中对突显对象的选择,所选择突显对象的不同,就会编码为不同的小句,体现不同的及物性意义。

一. 事件特征

二. 认知原则

三. 语用因素

-

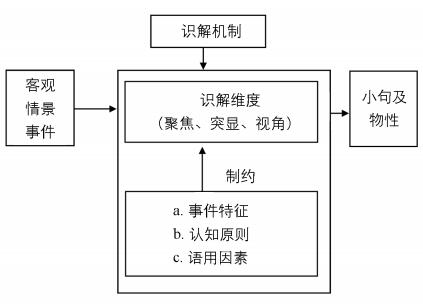

小句及物性是识解加工的产物,识解机制的运作涉及识解维度、事件特征、认知原则、语用因素之间的相互作用。首先,小句及物性是经过识解机制在线加工后的结果。认知主体感知某一客观事件后,在大脑中经过识解机制加工处理,对情景事件进行语言编码,最终生成为及物性不同的小句。在识解机制内部,认知主体对识解维度的选择和识解的运作方式又受其他因素(即事件特征、认知原则以及语用因素)的调控。认知主体根据客观事件特征和基本认知原则,通常作常规识解,但在遵循认知原则的前提下,还可能受语用因素支配,出于某种交际目的采取非常规识解。认知识解作用机制如下页图 2所示。

本文通过识解的几个主要维度:聚焦、突显和视角,论述语言使用者的识解在将及物事件编码为小句时的重要作用,说明小句及物性与情景事件有关,但并非植根于情景事件中。小句及物性不是对情景事件的直接镜像反映,而是识解机制作用的产物。作用于小句及物性的识解机制包括识解维度和受制因素的双重调控,而识解维度的选择又受制于事件特征、认知原则以及语用因素的制约。以上分析证明,从这种动态的、基于语言使用的视角研究及物性,比类型学研究的静态视角更能全面地认识小句及物性。及物性不仅存在高低差异,也存在着意义的不同。相同情景下,识解不同,及物性意义就有所不同。除此之外,采用认知的视角,强调认知主体的在线加工,更能揭示小句及物性的复杂性,说明它不仅涉及语言内因素,而且还涉及认知、语用等因素的作用。

本文的研究表明,及物性不仅是语言现象,也是认知现象。及物性反映了人作为认知主体在客观现实与语言编码之间不可忽视的重要作用。没有任何一个情景事件是客观存在于我们心智中的,都是主观加工的结果。语言与客观世界并非直接的对应关系,而是作为认知主体的人基于其身体经验和思维活动选择加工的结果。因此,研究语言必然要研究认知,突出人的主体作用,探索语言与人的主观认知活动之间的关系,从而为揭示语言与认知之间的关系、语言的本质以及人类认知的奥秘而不懈努力。

DownLoad:

DownLoad: