-

积极推进高校美育课程建设,“着力解决美育课程开设不足、美育学科建设不力、美育资源利用不够”[1]等问题,已经成为加强和改进整个学校美育,到2020年实现“中国特色的现代化美育体系”[2]建设目标的最大难题,以及充分发挥高校美育在培养新时代高素质专业人才、双一流和双创建设的积极作用,贯彻德智体美劳全面发展教育方针,一大必须突破的关口。

HTML

-

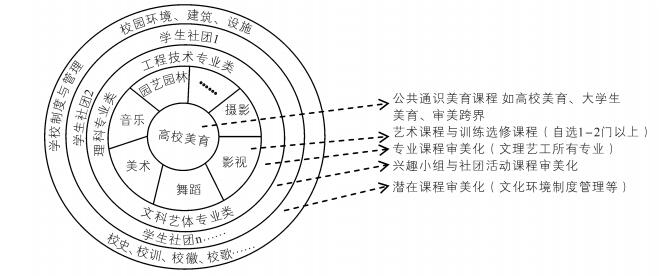

理想的高校美育课程,是一个包含公共必修课程、艺术选修课程、专业审美课程、社团审美活动课程和校园环境文化潜在课程等在内的五圈美育课程系统(详见图 1)。其中公共必修课程具有高度的综合性或跨界性,在目前已经开设此类课程的高校中,其课程思路、内容和课程名称不尽相同,如有《高校美育》《大学生美育》《审美·跨界》等,其基本共性是以系统提高学生“审美与人文素养”为目标,以某个视点为切入点,用相应的美的基本知识、高深知识和不同领域的延伸拓展知识为主要内容构成的全校学生通识课。在具体的教学中,面向不同专业的学生,其目标和内容有所侧重和调整而已。

-

西南大学从1995年起在全校开设了《高校美育》实验课程,至今已有20多年历史。过程中虽时断时续,但经过种种努力,从实验课程到现在的全校通识选修课程《高校美育》,选修人数不断增长,且由这个综合课程还延伸增设更多通识综合课程,如《审美与人生》《审美·跨界》以及《美丽人生》通识专题课;在免费师范专业中设置了《教师美学》《学校美育》《艺术选修》等美育选修课程;在学前教育专业设置了《艺术与审美》课程和幼儿《审美·综合》专题课程等。

《高校美育》从实验课程开设至今,就定位在系统提高大学生审美能力,且整合美育德育功能,立足培养大学生积极人生价值观念和创造美好人生的高度上,联合数所大学共同编写的本科教材《高校美育——美的人生设计与创造》[3],从副标题,就可以看出这个立意。之后,对课程的这一立意和目标进行的实验研究,至今具有重要价值。

《高校美育》实验课程的实验对象,是从若干院系自愿选修该课程中的大学生中,抽取出100名二、三年级大学生,分别构成了实验组(A1)和控制组(B1),各50人平均年龄为20.5岁。对照组的同学延到第二学期再进入该选修课程学习,以保证控制组合乎实验要求,同时也尊重他们对该课程的选修权。为了比较大学生与不同群体同龄青年学习该课程的效应和该课程的辐射效应,还特别在某监狱抽取了在押青年犯人100人,分别构成实验组(A2)和控制组(B2),各50人,平均年龄20.6岁。

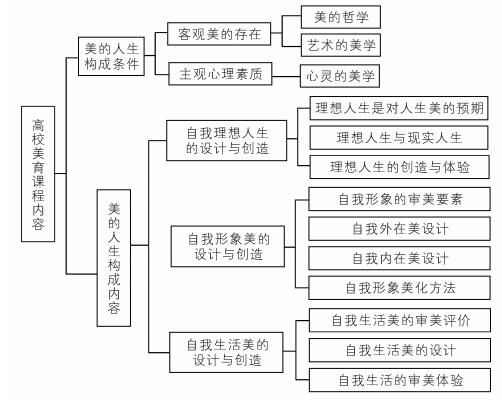

对实验组的学员先一年开始《高校美育》课程,主要教学内容和方式是对各种美(重点是人生美),结合美的种类,美的本质和规律进行欣赏和鉴赏(图 2),这就是实验处理,即自变量(X)。课程结束进行因变量(Y)后测,包括两项,一是人生价值观(YR),二是审美能力(YS)。事实上,审美教育的首要效应,是审美能力或“审美与人文素养”的形成与提高,人生价值观应该是延伸效应。只是,本课程的教学视点定位在人生美的设计与创造上,其实验的主要目标定位在积极人生价值观的培养上,故对审美能力这个因变量的考察有所弱化而已。

(1) 本实验参照国内外有关价值观量表编制了《人生价值观(YR)》问卷作为YR后测工具。其中包括“人生目的”“生活方式”“人生手段”“人生态度”四个维度,每维度有5对项目,共计20对项目。每对项目用两个极端语词构成,之间从积极到消极划为5个等距,例如“精神∣-∣-∣-∣-∣-∣物质”。全距为2分,每一等距为0.4分。让被试根据自己的实际情况在5个等距中选择一个打“√”,然后把各组被试的选择,由次数统计转化为分数并相加,得出各组每对项目的得分。(2)自编《审美能力测验(YS)》问卷作为YS后测工具,由八个提问构成,被试对每一提问的回答由两位专业教师各自评分后,取其平均数为该被试实际得分(原始分数)。(3)《高校美育》实验课程结课后,即对实验对象A1、B1、A2、B2组分别进行人生价值观(YR)和审美能力(YS)后测。并对各组后测结果进行统计和比较分析。

-

实验结果表明(表 1),《高校美育》课程对大学生(实验组A1)总体的人生价值观(YR)有显著影响(p<0.01),且在四个维度20对项目中,某些因素变化特别显著(表 2):A1组有6个项目,精神-物质;奉献-接受;真诚-虚假;充实-空虚;希望-绝望;热情-冷漠。比起控制组来发生了显著积极的变化(p<0.05;p<0.01)。这说明,虽然人生价值观整个体系有相对稳定性,但其中也有易变成分,且这些易变因素会导致整个系统向显著积极的方向变化(表 1,p<0.01)。成年期(青年、少年)易变成分的易变性可能更大,审美教育对其产生的影响就主要是从这些易变成分开始的。在“人生态度”维度就有三个因素具有显著积极的改变,是所有显著改变因素的6个的1/2。“态度”是与人的情感情绪紧密联系的一种心理倾向,同时态度的改变也有很大程度的认知因素。审美教育的一个突出特征恰恰就是由审美认知改变导致的强烈的情感情绪改变和体验性。所以“人生态度”变化的因素明显多于其他3个维度(每维度各1个)是可以理解的。

青年犯人实验组(A2)与对照组(B2)人生价值观(YR)的总体差异也极其显著(表 3,p<0.01),而在9个项目上变化特别显著(表 4):维度1的“美-丑”、维度4的“充实-空虚”“希望-绝望”“热情-冷漠”等四项,差异极其显著(p<0.0l)。维度1的“精神-物质”“新生-陈旧”;维度2的“奉献-接受”;维度3的“真诚-虚假”“克制-放任”等五个项差异显著(p<0.05)。在“人生态度”维度上,与大学生实验组一样,也是充实-空虚、希望-绝望、热情-冷漠这三项,有显著积极的变化(p<0.01);而在“人生目的”维度上,则也有三项:精神-物质、美-丑、新生-陈旧等有显著变化(p<0.05;p<0.01),比大学生实验组多了两项。

表 5显示,大学生实验组(A1)和青年犯人实验组(A2)的审美能力(YS),前后测都有极显著变化(p<0.01),表明《高校美育》实验课程对两个组的审美能力都有显著积极影响。组间差异度A1比B1为0.306,A2比B2为0.515,表明大学生个体间审美能力差异小于青年犯人个体间差异。大学生和青年犯人是具有不同审美能力和审美修养基础的群体,通过《高校美育》课程,两者的审美能力都能在其原有基础上得到显著提高。参考人生价值观效应(表 2,表 4),大学生和青年犯人两个群体在维度和因素上有相同,也有明显取向差异,说明美育课程实验效应显然受到文化背景、生活背景与心理背景的影响。

-

《高校美育》课程在有效提高大学生审美能力(审美与人文素养)的同时,能对受教育者人生价值观产生显著积极的影响。这与古今中外很多哲人对美和美育功能的看法,以及与很多美育实践的经验等,有高度的一致性。

价值观可以分为人生价值观、政治价值观、道德价值观、人际价值观、职业价值观、审美价值观、宗教价值观、自我价值观、婚恋价值观和幸福价值观十大类别[4]。而所谓人生价值观则是其中的主导价值观,“它是以自身需要、动机、兴趣、理想和信念等为尺度,对人生目的、人生方式、人生手段和人生态度进行评价的个性心理倾向,渗透在整个个性之中,影响和调节着个人与他人、集体与社会进行思想、政治、伦理等等交往的目的、方式态度和手段”[5]。因此,价值观往往具有主观性、选择性、稳定性、社会历史性的特征,每个人的价值观都不一样,具有多元性,同时也不易改变。价值观往往容易被看作仅属于认知的范畴,其实是充满着情感和意志的[6],是在教育和环境的影响下通过主体的‘内化’过程而形成[7]。

但价值观并非不可改变。而美育在这方面就发挥巨大的作用,在提高审美能力改变“美”与“丑”的价值观念的同时,能够对“好与坏”“做与不做”等的价值观产生积极调节作用,进而对人的价值观产生影响。

首先,是由于审美中的共情作用。审美欣赏过程中会产生审美体验,审美体验是建立在移情基础上的深刻的共情或共鸣。审美体验通过感知-动作和运动-情感循环的互补过程,通过身体和情感对审美对象,例如艺术作品、科学美、社会美、自然美的主观投入而产生的,从而使观众能够随着艺术一起移动并被艺术所感动[8]。人们在审美过程中会不自觉地模仿所看到的动作,它对于艺术作品理解从而激发人将审美体验转化为“做”的行动。其次,审美体验最显著的特点是具有奖赏性质的积极情绪体验。Ramachandran和Hirstein(1999)认为,美是知觉刺激的奖赏性的产物,视觉系统(或者更高级的知觉系统)在加工或整合某一特征时,激活了边缘系统并导致其释放奖赏性的化学物质(如多巴胺等)而使该过程具有奖赏性[9]。因此,通过欣赏有高度审美特征的对象,引发了人的共情或共鸣,观众不自觉地便会去赞同其所拥有的价值取向,认同其主张。同时审美体验所带来的愉悦感,让人不自觉地投入到审美过程中去,被美的事物所吸引,所影响。

这点与中外许多哲人对美育功能的看法十分一致,认为不能通过强制手段改变一个人的人生价值观,包括人生目的或人生态度等。而通过美育却可以使人成为一个道德人、理性人、人格健全的人。康德认为“由自然的人到道德的人的过渡的桥梁,是一种特殊心理功能也就是审美判断力”[10],审美是“自然向人生成,即向文化-道德的人生成的关键所在”[11];席勒认为“人类发展是从被感性支配的自然状态走向精神能控制物质的理性状态,人从自然人变为理性人,首先要让人恢复健康,具有美的心灵”[12];孔子认为“兴于诗、立于礼、成于乐,美育所塑造的不仅是道德人格,而且是审美人格”[13];蔡元培认为纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见,利己损人之思念,以渐消沮者也;王国维的《论教育的宗旨》一文,提倡以审美拯救人性,他认为当时的中国人没有高尚的精神生活,一心追寻利与权,精神空虚,这种感情上的疾病,非以感情治之不可,因此必须发展艺术,实施美育。

不管人生价值观有多么复杂,都可以归为需要就是价值尺度,比如两大需要,实用需要和审美需要[14]。人们在审美中获得了美感,美感所带来的愉悦性导致人对美的需要更为强烈,而在反反复复的审美过程中所建立起的审美价值观念,以及人对人生所拥有的一切进行审美的眼光和心灵,以及所产生的人生价值观乃至社会主义核心价值观等也会是积极而美好的令人心动,激励行动的能量。

审美教育能对青年建立正确人生观产生积极影响,但对人生价值观4个维度(人生目的、生活方式、人生手段、人生态度)的影响速度不同,受影响最快的是“人生态度”。人生价值观是人的观念取向和行为选择尺度,伴随着人一生的成长和演变过程,在此意义上,半年的实验课实在太短暂。但短期教育(一门《高校美育》课程)可能动摇人生价值观中的易变成分,尤其是对人生态度产生短期效果,可以推断,长期而系统的教育(高校美育课程系统)就可能逐渐动摇人生价值观中比较稳定的成分,从而产生长期而系统的效果,这正好证明长期进行审美教育的必要性。如果美育能像今天的德育一样受到重视,收到的效果肯定会得到强化、巩固和更广的拓展。

人生价值效应与审美能力效应有显著的群体差异。例如对于大学生和青年犯人,由于文化、心理和生活背景的差异,同样的审美教育或课程,其人生价值观和审美能力提高的侧重面也不同。尤其是人生价值观,大学生和青年犯人两个群体在维度和因素上有共性也有明显取向差异。审美能力的发展可能更多受到文化背景的影响,而人生价值观则更多受到生活与心理背景的影响。

实验后附加了一项“《高校美育》喜爱程度及原因调查”,结果表明大学生和更广泛的青年人都非常乐于接受这样的教育,表明审美教育具有普遍唤醒度,有助激发和建立积极愉悦的学习态度、情感体验和行为取向。目前在大学中,一般是由思想政治理论课(两课)来落实“立德树人”的根本任务,并帮助大学生树立正确世界观、人生观、价值观和社会主义核心价值观。但有关“增强思想政治理论课针对性和亲和力的调查”表明:“高达1/3强的学生对思想政治理论课总体评价不高,认为课程内容脱离现实,枯燥空洞,吸引力不强等等”[15]。而审美教育是实现思想政治教育目标的一个有效途径。

-

本文通过实验证明了《高校美育》课程对人生价值观具有显著积极的影响,且《高校美育》从实验课程开设至今,就一直定位在系统提高大学生审美能力,整合实施德育美育,培养大学生积极的人生价值观念和创造美好人生的高度上。但事实上,不只有《高校美育》,高校美育课程是一个多层次多种类的课程体系,因此其目标不仅在于此。在新的时代国家规定和赋予了美育更多的使命[16]和目标:以“审美和人文素养培养为核心,以创新能力培养为重点的目标(国办[2015]71号文件,第四条)(以下简称《意见》),发挥美育在促进学生德智体美各项素质全面发展即人格全面和谐发展,以及个性发展、创造力发展和‘培育和践行社会主义核心价值观’等方面的作用(《意见》第一条)。以及促进专业艺术教育、各类高等教育中学生的专业审美素质发展(《意见》,第四条)。确切来说是以‘审美素养’发展为基点,同时要能直接拉动人文素养提升,并辐射到学生全面发展与专业素质发展的方方面面”[17]。这些素质整合起来实际上包含了身心两方面的协调发展,也就是“生理和心理发展”[18]。我们可以将身心发展的“身”界定为生理系统的发展(比如神经系统、内分泌系统、呼吸系统、运动系统等等),也就是身体方面的发展;而“心”界定为心理方面的发展,也就是认知、情绪、意志方面的发展,或者说代表了德、智(包括创造力)、美方面的发展。且心理是建立在身体这个物质基础上的,有其对应的神经基础和更广义的生理基础。因此,高校美育课程的目标除了“提高学生审美与人文素养”即审美力和人生价值观以外,实际上是包含了身心两方面发展更多的目标。

因此,高校美育课程,不仅是一门《高校美育》通识公选课,也是一个多层次、多门类的课程体系,如前述的高校美育五圈课程体系(图 1)。该课程体系最终目的在于形成合力,共同促进身心协调发展。第一圈高校美育综合课程:以系统培养学生基本审美素质为目标,囊括了美育基础知识、审美生理心理方法性知识,及其各种美的特征及其相互联系的内容。以美的本质和规律为视点引导审美活动,以实现多学科之间的大跨度和深度联系,通过强化审美素质与人文素质、科学素质、道德素质、身心素质等的一体交织,力促积极价值观和健全人格的形成。如《高校美育》和近几年创建和新上线“中国大学MOOC”的《审美·跨界》等课程。第二圈艺术训练选修课程,可以分为几大类。艺术感知理论类课程:该类课程从各种艺术门类中训练学生的视觉感知、听觉感知、触觉感知、综合感知能力,在细致的观察中提高学生的审美感知能力。各类艺术体验与审美阐释性课程:主要是以专题的形式开展的一类艺术课程,教师可以将不同文化以及不同主题的作品(音乐、美术、影视、舞蹈、时尚艺术等)介绍给学生,并让学生进行作品的体验与理解。交给学生作品解读的方法,训练学生的想象、联想能力,教会学生美的本质与规律性知识,让学生学会运用概念对审美作品进行评价和解读,发展学生的认知能力。审美表现技能训练类课程:这类课程主要是艺术技能训练课程,提高学生表现与创造能力,协调身心发展,塑造优美形体,开发运动机能。审美创作理论与实践类课程:主要是培养创造性思维,促进大脑认知、情绪系统发展。此外,第三圈专业课程审美化:目的在于激发专业学习热情和创新动机,培养专业审美鉴赏力等。第四圈美育实践活动课程的目标在于训练学生综合素质、彰显学生青春个性、促进学生全面成长,训练学生身心协调发展。第五圈潜在课程则是形成审美育人环境,制造一种对身心产生影响的“场域”氛围。总之,各圈课程从不同角度开发学生认知、情绪、运动系统,促进学生身心全面、愉悦、健康、协调发展。

如此庞大的课程体系要充分利用信息化手段,建设全校、全市乃至全国各级各类高校互联互通的MOOC平台,打造高校美育MOOC群,建立在线开放课程学分认定制度,扩大优质美育资源的覆盖面。同时,应高度注重各类美育课程师资培养,多形式充实美育师资队伍;加强高校美育基础设施建设;完善学校美育管理机构;落实学校美育工作经费等,以筑牢高校美育课程保障体系。

“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园既是时代赋予学校美育的历史使命,也是学校美育自身的不懈追求”[19]。塑造身心全面发展的人,是美育追求的终极目的,也是新时代高校美育课程建设的神圣使命。

DownLoad:

DownLoad: