HTML

-

当前我国正处于高速发展时期,2014-2018年我国国内生产总值年均增速在7%左右[1],但对于未来社会,人们也表现出一些顾虑,如果人们缺乏安全感,所产生的情绪蔓延会导致公众信心逆向发展,严重时形成负向集体意识的累积,若不及时引导则会酿成社会结构性怨恨心态[2],进而影响整个社会的发展前景[3]。社会信心指人们基于社会制度(Societal System)的过去表现而相信其能够应对未来事件的积极信念,认为其可控感高,不确定性低[4],表现出信任未来社会发展的可持续性。

基于个体主观体验时间的历程,可将心理时间划分为过去、现在和未来三个基本的时间框架。其中,个人过去的历史、经历、体验以及对过去的反刍构成了其独特的心理背景,可对当前行为和未来展望产生弥漫性影响[5]。过去时间洞察力(Past Time Perspective)指个体对过去时间的认知、情绪体验和行动上表现出来的相对稳定的心理特征[5]。过去时间洞察力既包括个体的主观认识又有客观评价,但主观认识在某种程度上超越客观评价;不仅是个人对过去生活的总结,亦是个人对过去社会化过程的建构,是个体的过去经验与生活环境的集合。

未来社会对个体似乎提供了一种吸引力,而“过去”可以看作推动力。将过去和未来事件相关联的著名尝试是Tulving提出的“心理时间之旅(Mental Time Travel)”[6],回忆过去经历与模拟未来事件是相关联的,两者所依赖的情节记忆系统允许个体从现在分离出去,进而将自我投射到过去或未来[7]。想象未来事件与自传体记忆具有相似性,回忆过去和想象未来均涉及到心理时间之旅。根据构建性情景模拟假设(Constructive Episodic Simulation Hypothesis)[8],自传体记忆的一个重要功能是想象可能的未来事件,人们依靠记忆中的有效信息依据一定的建构原则进行加工处理以模拟未来可能发生的事件。该假设强调了两点,一是个人的过去经历和已发生事件是预见未来的基础和重要来源;二是个体对未来事件的模拟具有重构性,是对记忆信息进行重新组合的过程[9]。因此,本研究假设1认为:过去时间洞察力可预测社会信心。

虽然过去时间洞察力可预测社会信心,但它们之间的联系可能存在某些中介调节机制。从心理时间的发生机制来看,“现在”为“过去”与“未来”连通搭起桥梁,是物理时间发展的普遍规律。本研究拟考察现在幸福感在过去时间洞察力和社会信心之间的中介作用。同时这一序列机制可能受到个体在社会等级中主观知觉到的社会位置的调节。社会比较理论(Social Comparison Theory)强调社会比较是一种普遍的社会心理现象,人们通过与他人进行社会比较来确立自己的社会特征[10],进而塑造自己的社会位置。

-

幸福感在过去时间洞察力和社会信心之间起中介作用的可能原因如下:一方面,个体的过去表征会影响其现在心理与行为过程。过去消极的个体倾向于回顾自己的生活遗憾,反刍过去发生的坏事,而过去积极的个体,回忆中的美好事件带来更多的心理享受,心理幸福感水平会相应提升。另外,实证研究也表明:首先,沉溺在过去消极事件中的个体更可能体验到较多的消极情绪和更少的积极情绪[11-12]。其次,跨时间和跨文化(俄罗斯、英国、美国)的研究表明[11],相较于对过去不那么消极的个体,对过去消极的个体会体验到更多的不快乐、更少的幸福感[13]和更低的生活满意度[11-12]。最后,过去积极的个体报告更多的生活满意度[13]和心理需要实现[12]。

另一方面,社会变迁知觉理论(Social Change Perception Theory)认为,在常人眼中社会从过去、现在到未来“如何变化”,其内容不仅包含对当前社会发展的认识,还包含对社会发展规律的朴素理解以及对社会未来发展方向的预测[14]。社会信心不仅受到经济社会等宏观结构及环境变迁的影响,也是人们基于当前状况的评判产生的,可以说社会的现实景气状况决定了人们的社会信心[3]。个体的幸福感形成于一定的社会背景之中,是一段或长期时间的累积,是客观现实状况的能动反映,具有一定的社会属性,而社会信心是一定时期内民众的总体性心理预期。因此,幸福感对社会信心的影响是直接的,两者相互补充完善。实证研究指出,居民的主观幸福感、控制感等会促进个体的社会信任水平[15]。因此,本研究假设2认为:幸福感在过去时间洞察力和社会信心之间起中介作用。

-

尽管个体的幸福感在很大程度上受到职业、家庭收入、受教育程度等客观社会经济地位指标的影响[16-17],但是,人们的主观社会经济地位亦对幸福感具有不容忽视的影响。主观社会经济地位(Subjective Socioeconomic Status)作为个体对自己在社会等级中所处位置的主观知觉与判断[18],是人们对自身所处社会阶层的主观评判。社会比较理论指出,主观幸福感的性质与水平常常是社会比较的结果[19],这种比较确定个体主观知觉的社会经济地位。研究指出,主观社会经济地位可以调节GDP与自评健康的关系[20],即随着GDP水平的增加,个体在与他人或群体进行比较时,如果知觉到的主观社会经济地位更高,其自评健康水平也会更高。但如果个体知觉到的社会经济地位相对较低时,会认为自身处于劣势,由此产生“相对剥夺感”,甚至产生攻击反应[21]。虽然过去很重要,但过去已成既定事实,而个体对自身社会地位的主观评断却不尽相同,这种主观评价背后所蕴含的是所意识到占据的社会资本或社会资源的差异[22],是一种社会认知倾向的差异[23-24],是一种不同程度的起点[25],因此在不同的主观社会经济地位背景下,过去时间洞察力对幸福感、社会信心的作用机制可能有所不同。因此,本研究假设3认为:主观社会经济地位在过去时间洞察力和幸福感、社会信心关系之间起调节作用。

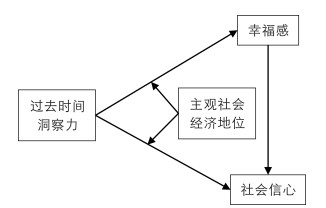

综上所述,本研究基于过去-现在-未来的心理时间(Psychological Time)和社会认知的视角检验幸福感在过去时间洞察力和社会信心的中介作用,以及主观社会经济地位对该中介过程的调节效应,旨在为幸福感和社会信心的积极构建提供可行的建议。假设模型如图 1所示。

一. 幸福感的中介作用

二. 主观社会经济地位的调节作用

-

研究对象选取全国范围内16个省份和自治区的二三线城市常住居民3 305人(在本地居住10年以上),根据研究对象的答题情况,最终确定有效数据2 827人,有效率为85.5%。在省份分布上,东北三省212人,内蒙古180人,新疆188人,陕西135人,甘肃174人,河北211人,河南474人,山东94人,山西182人,安徽200人,浙江64人,江苏17人,江西170人,湖南148人,四川212人,云南176人。其中男性1 214人,女性1 580人(33人未填写性别)。年龄在17-67岁之间(10-16岁4人,16岁以下予以删除),平均年龄为34.62±9.35岁;1 008人生活在农村,1 736人生活在城镇(83人未填写生活地)。

-

基础人口学信息,包括性别、年龄、家庭年收入。家庭年收入包括“5 000元及以下”“5 001~15 000元”“15 001~30 000元”“30 001~60 000元”“60 001~100 000元”“100 000元以上”六个水平,分别赋值1~6分。受教育程度分七个类别:“小学”“初中”“高中”“中专”“大专”“大学”“大学以上”,分别赋值1~7分。对于职业的选项,参考陆学艺以组织资源、经济资源、文化资源占有状况作为依据提出的十大社会阶层,依次赋值1~10分[26],分数越高,表明职业社会地位越高。

主观社会经济地位,使用阶梯量表(the MacArthur Scale of subjective SES)[27]。通过给研究对象呈现一个10级阶梯量表,要求研究对象根据所在省份的社会经济发展情况,判断自己在阶梯量表上处于何种位置。“10分”表示最好,最优越,经济状况很好,从事最受尊重的工作,受最好的教育;“1分”表示最差,最糟糕,经济状况很困难,从事最不被尊重的工作,被别人看不起。

幸福感指数,用于测量受测者目前所体验到的幸福程度,包括以下两个部分:总体情感指数量表(8个项目)和生活满意度问卷(1个项目)[28],计算总分时将总体情感指数量表的平均得分与生活满意度问卷的得分(权重为1.1)相加。其值范围在2.1(最不幸福)和14.7(最幸福)之间。本研究中该量表Cronbach系数为0.76。

过去时间洞察力,采用津巴多时间洞察力量表(Zimbardo Time Perspective Inventory,ZTPI)[29]中文版中过去消极和过去积极分量表[30]。其中过去消极6个条目,如“过去的痛苦经历在我的脑海中反复出现”;过去积极7个条目,如“我怀念童年的时光”。5点计分,从“非常不符合”到“非常符合”。在本研究中过去消极维度的Cronbach系数为0.74,过去积极维度的Cronbach系数为0.66。

社会信心,采用Keller等编制[4],毕重增(2017)修订的社会信心量表[31],共6个条目,如“未来的社会将会越来越好,至少不比现在差”“不管遇到什么困难,社会都有能力解决好”,7点计分,从“完全不同意”到“完全同意”。在本研究中社会信心Cronbach系数为0.77。

-

为确保调查过程严格、规范,统一培训课题组成员成为主试,分赴全国各地进行实地问卷调查。对于某些不能到达的城市,由主试通过快递寄送问卷,并标明注意事项。研究对象填写问卷后给予10元报酬。录入调查信息采用Excel 2010进行,数据分析使用SPSS 19.0和Mplus 7.0,采用Bootstrap法对置信区间进行估计。

-

由于本研究收集数据采用自称报告的方式,可能存在共同方法偏差。因此,在程序上,采用一些匿名、反向计分等方式进行一定的控制。另外,采用Harman单因素法进行检验,结果显示,特征根大于1的因素共5个,其中第一个因素解释的累计变异量仅16.56%,小于40%的临界值,这表明本研究不存在严重共同方法偏差问题[32]。

一. 研究对象

二. 研究工具

三. 研究步骤

四. 共同方法偏差检验

-

描述统计发现,本次研究对象对过去感到积极(M=3.66,SD=0.60)的程度大于消极(M=3.11,SD=0.75)(t(2 826)=30.74,p<0.001,Cohen'd=0.82)。对变量进行Pearson相关分析发现(见表 1),过去消极与幸福感、社会信心显著负相关,过去积极与主观社会经济地位、幸福感和社会信心显著正相关,主观社会经济地位与幸福感和社会信心显著正相关,幸福感与社会信心显著正相关。性别、年龄、职业社会地位、家庭年收入和受教育程度与过去消极、过去积极、主观社会经济地位、幸福感和社会信心存在不同程度的相关,因此在下面的分析中将其纳入协变量。

-

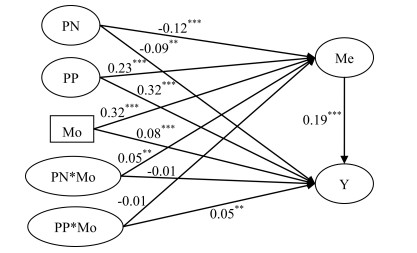

据温忠麟和叶宝娟[33]建议的有调节中介效应的检验程序,并根据吴艳和温忠麟[34]提出的结构方程建模中的项目打包策略(因子平衡法),对除主观社会经济地位外的其他变量进行了项目打包,将性别、年龄、职业社会地位、家庭年收入、受教育程度纳入控制变量,对整合模型进行了检验,模型拟合程度较好(χ2/df=6.10,RMSEA=0.042,90%CI[0.038,0.047],CFI=0.98,TLI=0.96,SRMR=0.020),见图 2。其中,过去消极显著负向预测社会信心(γ=-0.09,p<0.01),过去积极显著正向预测社会信心(γ=0.32,p<0.001),主观社会经济地位水平显著正向预测社会信心(γ=0.08,p<0.001);过去消极显著负向预测幸福感(γ=-0.12,p<0.001),过去积极显著正向预测幸福感(γ=0.23,p<0.001);幸福感显著正向预测社会信心(γ=0.19,p<0.001)。这说明,幸福感在过去时间洞察力与社会信心关系中起中介作用。同时,过去消极和主观社会经济地位的交互项对幸福感具有显著正向预测作用(γ=0.05,p<0.01);过去积极和主观社会经济地位的交互项对社会信心具有显著的正向预测作用(γ=0.05,p<0.01)。社会信心总的变异解释量为12.3%。这一结果表明,过去时间洞察力、主观社会经济地位、幸福感和社会信心四者之间构成了有调节的中介效应模型。

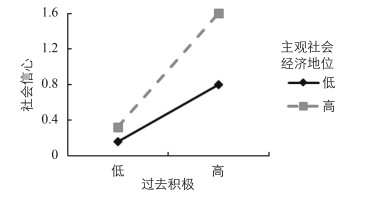

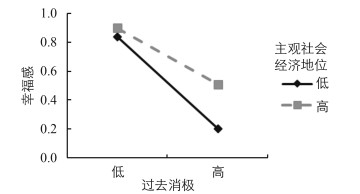

为了更清楚地解释过去时间洞察力与主观社会经济地位对幸福感、社会信心的交互效应的实质,将主观社会经济地位按照正负一个标准差分成高、低组,同时采用简单斜率分析(Simple Slope Analysis)考察在不同主观社会经济地位水平上过去时间洞察力对幸福感、社会信心的预测效应,相应的简单效应分析见图 3和图 4。图 3表明,虽然在不同主观社会经济地位上,过去积极对社会信心均具有预测作用,表现为对于主观社会经济地位较高的个体而言,过去积极对社会信心的预测作用显著(βs1=0.32,SE=0.05,t=6.44,p<0.001);而对于主观社会经济地位水平较低的个体而言,过去积极对个体社会信心预测作用也显著(βs2=0.16,SE=0.05,t=2.74,p<0.01),但存在程度上的差异,可以发现过去积极与主观社会经济地位的交互项对社会信心的预测作用显著。图 4表明,虽然在不同主观社会经济地位上,过去消极对幸福感均具有预测作用,表现为对于主观社会经济地位较高的个体而言,过去消极对幸福感的预测作用边缘显著(βs3=-0.10,SE=0.05,t=-1.83,p=0.06);而对于主观社会经济地位水平较低的个体而言,过去消极对个体幸福感预测作用显著(βs4=-0.16,SE=0.07,t=-2.74,p<0.01),可以发现过去消极与主观社会经济地位的交互项对幸福感的预测作用显著。以上结果表明,幸福感在过去时间洞察力与社会信心之间起部分中介作用,而主观社会经济地位会对过去时间洞察力与幸福感、社会信心的关系有显著的调节作用。

一. 描述统计和相关分析

二. 有调节的中介模型检验

-

社会发展是一个宏观主题,良好的社会信心对社会健康、持续稳定发展具有重要意义。本研究考察了过去时间洞察力、幸福感和主观社会经济地位对社会信心的关系机制,对公众社会信心的建构具有一定的理论和现实意义。

-

人的情绪复杂多变,人们对过去往往既有怀念,也有失望,在情感上体现着“趋避冲突”。研究采用津巴多时间洞察力问卷的过去积极和过去消极维度,揭示过去对现在(幸福感)和未来(社会信心)的影响。研究发现,过去消极显著负向预测幸福感;过去积极显著正向预测幸福感。这表明过去时间洞察力对当前的幸福体验具有直接影响,这也进一步验证了先前跨国和跨文化的研究结论。在中国文化背景下,过去时间洞察力对幸福感具有类似的影响[12-13]。幸福感的产生除了在现阶段时间内感到生活满意,亦可追溯到童年期、青少年期等阶段的过去生活经历,这为思考如何提升公众幸福感提供了线索。同时,过去消极显著负向预测社会信心,过去积极显著正向预测社会信心,假设1得到验证。这表明在提升人们的社会信心时,深入探究人们过去记忆中的“真、善、美”具有重要的作用;过去记忆中的消极内容也应给予足够认识,对记忆中的不良事件(或创伤)要及时疏解。

过去消极和过去积极均可通过幸福感间接预测社会信心。过去—现在—未来本身就是一个连续的时间体,假设2也得到验证。微观层面的个体主观态度一旦通过某种机制合理地“内化”到社会宏观层面,那么这种主观态度可能在很大程度上反映了社会事实的特征[35]。当今社会的发展存在共享性、多样性和动态性等特征,这些特征要求人们不断从历史和周围环境中寻求支持,以此为基础对未来社会良性发展作出设想。个人的过去不仅影响自身的幸福,还会反射社会结构、社会运行预期。个体对自身过去生活的主观感受包括个人经验和生活环境等,这种主观感受能有效地预测现在的幸福感,公众的幸福感可进一步影响社会信心的建构。

-

本研究构建了一个有调节的中介效应模型,发现主观社会经济地位调节了过去消极对幸福感的影响。过去消极对幸福感具有反向预测作用,如果个体知觉到的社会地位更低,其幸福感也会更低。这可能源于个体占据的社会地位所反映的社会资源或社会资本的原始积累[22, 25],如果个体占据的社会资本相对匮乏,可能形成“情境主义”的社会认知倾向[23-24],倾向于认为受到情境因素的影响,在面对可能出现的负性事件时应对措施有限,在情绪体验和对生活的评价方面会大打折扣。在对过去持消极的态度和主观感知到自身社会地位较低的双重影响下,个体更可能表现出幸福感水平的降低。但是,主观社会经济地位并不能调节过去积极对幸福感的影响,不管主观社会经济地位如何,过去积极对幸福感的影响一致。这可能是由于过去积极的个体本身就具有积极的生活品质,其时间线可以相应地延长到现在甚至未来,因此倾向于报告更高的生活满意度和积极情绪体验,较少体验到消极情绪[36],较能“知足常乐”,无论社会地位如何,基于个体层面的幸福感依然较高。这个结果的意义在于,相关部门在制定提升民众生活福祉的政策时,一方面要关注儿童和青少年发展的关键期,为他们留下美好的儿时回忆;另一方面,经历过创伤性应激障碍的个体(如,地震或洪水等),要及时给予相应的物质和情感支持,以增进其幸福感水平。

研究发现,过去积极、主观社会经济地位对社会信心具有正向预测作用,并且主观社会经济地位调节了过去积极对社会信心的影响,如果个体的主观社会经济地位较高,其社会信心也会更高。这一增强作用展示了个体经验与社会结构性因素及社会心态指标之间的复杂关系[37]。个体形成对未来社会的积极预期,不仅需要个体在脑海中对过去存在积极的记忆,也需要占据相对较高的社会地位。个体感知到较高的社会地位,意味着认为自身有更多的社会资本和社会资源来提供情感性或工具性支持,更可能是一种“唯我主义”的社会认知倾向[23-24],而这带来的结果便是对未来生活的展望与预期[38]。但主观社会经济地位不能调节过去消极对社会信心的影响,这可能是因为:其一,在对社会信心的预测上,过去积极的预测效力大于过去消极(| βPP|>|βPN |,p<0.001),这反映了形成社会信心主要基于过去积极体验;其二,社会信心指人们基于社会制度的过去表现而相信其能够应对未来事件[3],是基于社会层面的预期。过去的糟糕经历一直存在于个体记忆之中,如果个体沉溺于过去无法自拔,固然对社会信心有直接的影响,但是难以受到主观社会经济地位的影响。但这些解释还需要进一步验证。因此,在个人层面上,干预时间洞察力有偏向的个体显得尤为必要[39],可以转换个体时间关注点,比如对于过去消极的个体而言,训练他们将时间线延长至未来,提出新的目标以平衡过去消极。另外,有关部门在引导人们构建积极的社会期待时,一方面要关注人们过去经历的事件,如童年经历、成长过程等,鼓励其从现在生活中分离记忆中的不良信息;另一方面在让人们留下美好回忆的同时,应通过心理建设,树立健康心态。

在全面建设小康社会的攻坚阶段,积极发挥心理学在社会治理、社会心态建构中的重要作用[40-41],对于从个体心理层面来提升民众的社会信心具有重要的意义。本研究从心理时间的角度探讨了过去时间洞察力和幸福感、主观社会经济地位对社会信心的预测作用。在心理时间框架下,人们具有审慎的能力——回顾过去、知晓现在、前瞻未来,这反映了时代对个体素质发展的要求,也是现代社会信心建构的切入点。本研究建议,有关部门在建构人们的社会信心时,需要考虑当时的生活历史、物质条件和民众结构性心理,这一立体的时间动态建构对于公众幸福、社会信心和心态构建具有重要意义。

-

本研究存在的局限与不足在于:第一,社会信心建构是一个庞大的主题,涉及到个体生理与心理、个体与社会、民众与政府等纵横交叉因素。本研究仅从心理时间的视角探究了过去时间洞察力对社会信心的影响及可能的中介调节机制,后续研究可考虑心理学、社会学等其他影响因素(如人格特质、心理韧性、社会制度等)的作用。第二,在特定的历史时期,人们的社会信心可能存在差异,比如当经济危机或地震灾害发生时,如何有效地恢复社会信心尚需进一步探讨。

一. 幸福感的中介作用

二. 主观社会经济地位的调节作用

三. 不足与展望

-

综上所述,研究发现:(1)过去消极显著负向预测社会信心;过去积极显著正向预测社会信心。(2)幸福感在过去时间洞察力(过去消极和过去积极)和社会信心之间起中介作用。(3)主观社会经济地位在过去消极和幸福感之间起调节作用;主观社会经济地位在过去积极和社会信心之间起调节作用。

DownLoad:

DownLoad: