-

农业是国际竞争的一个热点,而农业竞争的核心在于种业科技的竞争,基础则在于优良品种的核心技术竞争,农业部在关于“十三五”农业科技发展规划中提出:到2020年农业科技创新整体实力进入世界先进行列,要加快确立农业科技创新的重点领域,增强农业科技自主创新能力,掌握新一轮全球农业科技竞争的战略主动权[1]。2018年中央1号文件也明确提出,要加快发展现代农作物种业,提升自主创新能力[2]。2019年中央1号文件再次指出加快突破农业关键核心技术。强化创新驱动发展,实施农业关键核心技术攻关行动,培育一批农业战略科技创新力量,推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新[3]。当前多数发达国家通过知识产权手段对基因资源和生物育种技术进行源头性垄断,具有较强的知识产权优势,并通过建立跨国种业公司的产业链和价值链控制,抢占种业发展先机和市场。

因此,国际种业市场的竞争很大程度上是种业知识产权的竞争,我们应当不断提升种业科技创新能力,同时也要加大种业知识产权保护,加快种业知识产权成果的运用、转化,完善种业管理、监督体系,制定种业知识产权保护战略,并贯穿于从良种开发培育、种子资源保护、基因技术应用—增值—推广—再投资的整个过程中,有效提升种业综合竞争力。

HTML

-

近年来,随着农业知识产权强国战略以及加快推进种业发展意见的实施,国内关于种业发展的文献也日益增多,当前的研究角度主要是从法学(立法、执法)、经济学(内涵、评价指标体系、市场资源配置)、管理学(政府的管理体制、行为与政策等方面)三个角度展开研究,以及结合三个学科领域进行的综合性研究。研究内容主要分为四个方面:

第一,以企业为研究重点侧重于外资进入对我国种子企业发展的影响以及提升种业国际竞争力发展路径的研究。王磊、华树春、李登旺等学者主要从外资进入、跨国并购、种业市场进口量占有率的变化、种业研发投入以及研发水平、组织化水平等方面,通过国内外对比研究、动态研究,指出我国种业发展存在的差距和问题[4-6]。第二,从国家安全角度出发进行种业安全指标评价。刘志雄、邸娜、于战平等从产业生存环境(融资、劳动力、市场、技术等方面)、产业竞争、产业对外依存度、产业控制力等角度分别提出相应的指标和评价体系,并据此对中国的棉花、大豆、玉米等大宗农产品进行安全性评价[7-10]。第三,从创新的视角,主要侧重于种业科技创新的重要性及科技创新体系建设进行研究。黄大、张兴中、陈兆波等学者通过分析科技创新的机遇、困境、成效、形势以及举措,认为推动现代种业发展的关键在于科技创新,并提出要加强种业创新人才建设,构建分工明确的种业科技创新体系,实施种业科技创新国际化战略[11-14]。第四,对生物技术运用在促进种子产业发展中的重要作用研究。姜娜娜、李晓娟等学者从现代种业生物技术研究为出发点,提出应加强生物细胞工程、分子标记辅助选择、转基因等现代生物技术在种业领域的研发与应用,生物技术是种业创新发展的核心驱动力[15-16]。第五,种业知识产权保护与发展路径的研究。付春杰、马文奇、陈燕娟等主要从权属、产权拥有量、保护强度、范围以及产业链等角度出发分析当前知识产权法律保护制度存在的不足,提出要加强知识保护;另外大多从企业的视角出发研究种业的知识产权竞争力以及种企发展的资本化运营及管理策略[17-19]。当前的研究较少从政策角度特别是从知识产权视角出发对我国当前的种业政策进行系统的分析研究。

-

在长期努力下,我国种业已经取得了巨大的成就,但由于起步晚、产业化时间短以及管理体制运行机制尚不完善,使得我国种业发展仍然面临着许多挑战,通过相关数据以及文献分析,明确我国种业发展存在如下问题和面临的困境。

-

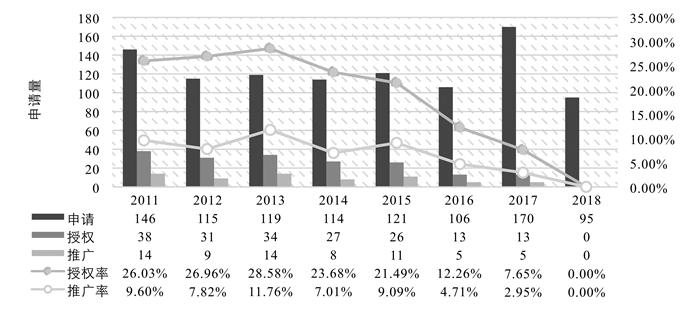

通过中国种业大数据平台对2011-2018年全国范围内各省大豆种子品种审定、推广的情况进行检索(包含转基因品种),发现每年品种申请数量与获得授权以及得到推广的品种数量存在较大的差距,一方面说明了我国种子品种创新活跃,但另一方面也表明种子品种质量不高以及市场化程度较低,自2011年起种子品种申请量从整体上有一定程度的下降,授权量与推广量也随之下降,到2017年种子品种申请量出现新高,这与我国2011年出台一系列政策,逐步规范整个种业市场,日趋提高行业门槛,种企数量迅速下降有一定的关系,2010年我国种企数量达8 000余家,而目前仅有约3 200家,规模缩小了一半有余,因此会出现品种申请量明显减少的现象,2017年申请量上升一定程度上也说明了相关种业政策以及创新激励等政策的实施取得了一定效果,但是授权量与推广量并没有随之出现增长,表明种业科技创新成果的应用及产业化、市场化问题仍需进一步解决。

-

大型种企的竞争力在某种程度上也反映了一个国家的种业竞争力,以种业巨头孟山都(Monsanto)为例,其在61个国家设有子公司或研究中心,有完善的育种科研体系,平均每天的研发投入超过200万美元,并且根据发展需求在全球范围内收购、合并有实力的种子公司,不断地扩大市场占有率。而我国种业企业除了在水稻、饲料玉米、小麦等大田作物具有一定的品种优势外,主要经济作物很难与国外种子企业的品种相抗衡,例如先正达的甜玉米、坂田种苗的花卉、孟山都的番茄等,在中国占有大量市场,使得国内种业很难取得市场发展空间[20]。而截至2016年1月底,中国农业部颁发的具有“育、繁、推”一体化资质的种子企业数量为77家,与种业发达国家美国、荷兰、加拿大等相比还有较大差距。

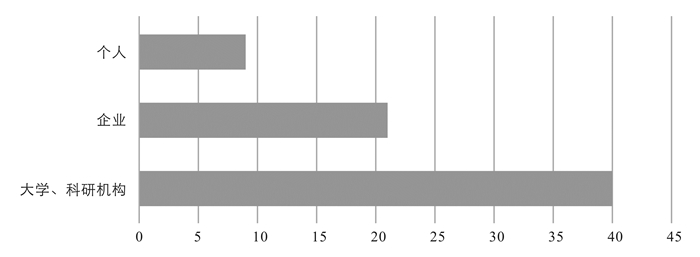

从国家知识产权局专利检索分析平台上对种子相关专利进行检索,以“申请日>=20110101 AND发明名称=(种子)AND摘要=(种子)AND关键词=(种子)”为检索式进行专利检索,共有11 609条数据,经过对摘要以及说明书的阅读进行数据筛选,剔除不相关数据:(1)林木、花草、中药种子类;(2)设备装置类,例如:种子储备方法、种子储备装置、去湿装置、抗冷箱、种子包装机的输料装置,共得到有效数据2 904条,主要为粮食作物、果蔬类种子的相关发明专利。

从申请主体角度来看,这些专利的申请人仍然是以大学、研究所占多数,企业的专利数量很少,以大豆为例,2010-2018年共有68件相关专利,其中40件专利的申请主体为大学和科研机构,21件专利的申请主体是企业,7件申请主体是个人,说明中企在技术研发上的积极性并不高,而大学研究所的发明专利又大多缺乏市场导向,很多技术成果并未走向市场。

因此,一方面政府应当加强对高校科研院所进行市场应用型技术研发支持,优化资源配置,另一方面,应进一步促进种子企业,尤其是“育、繁、推”一体化种子企业的创新发展。逐步建立以国家公益性科研机构和大学为育种研发基础、大型种企为竞争性商业育种创新主体的现代农作物品种创新体系[21]。

-

随着我国经济进入新常态以及创新驱动发展战略和建设知识产权强国战略的深入实施,只有通过种子生物技术、植物新品种保护以及管理体制和建设资源节约型农业实践等方面的创新农业发展才能更具有竞争力。但通过对国内种业相关文献的梳理发现,我国种业发展还存在着与种子相关的生物育种知识产权、植物新品种、遗传资源保护不力以及管理体系不完善,对种子企业缺乏引导,对整个种子市场监管不足等问题[6, 20, 22-23]。

一. 育种创新能力以及技术成果转化率相对较低

二. 企业创新参与度不高,市场占有率较低,国际竞争力较弱

三. 生物育种知识产权保护不足,遗传资源保护不到位,管理体系不完善,市场监管不足

-

通过对相关数据的整理分析和文献的研究明确了当前我国种业发展存在的问题,而通过对种业政策的文本分析可以了解我国种业政策的侧重点和趋势,对进一步解决当前种业发展存在的问题和困境具有重要意义。

-

政策工具是为解决某一或某些问题,达到一定的政府目标所采取的手段、方法和措施。依据不同的分类标准,针对不同的政策类型,可以对政策工具进行不同的分类。

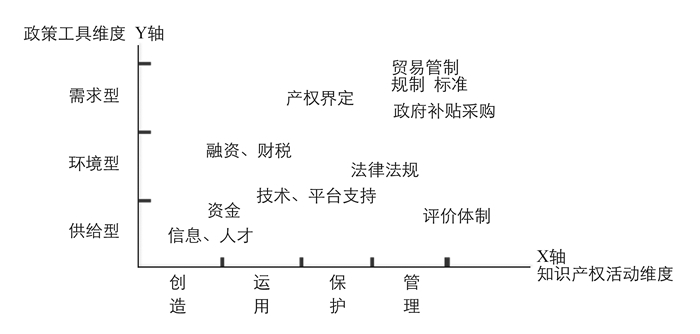

国内外相关学者对政策工具的分类有多种,其中最为经典且具有操作性的是Rothwell等人提出的分类方法,将政策工具分为供给面、环境面和需求面,并对三类政策工具给予了进一步解释[24]。其中供给面政策工具是指政府对产业直接提供资金、技术、信息、人力等方面的供给,能够有效对稀缺资源进行配置,促进资源向有效率的地方流动,此类政策工具对产业发展具有直接的推动力;环境面政策工具是指政府通过财务金融、租税优惠、法规管制、政策性策略等方式影响产业发展的环境,主要表现为对产业发展环境及产业可持续发展的间接影响;需求面政策工具是指政府通过政府采购、完善基础设施等方法开拓并稳定新产品市场,减少创新成果、新产品进入市场初期面临的不确定性,主要表现为对市场需求的拉动力。采用此类政策分析工具对当前我国种业政策进行分析同样适用。

-

现代知识产权是一个庞大的制度体系,知识产权的理论范畴不应仅是“法律版”而是一个“综合版”的知识体系[25]。特别是近些年来随着知识产权强国战略的实施,知识产权的内涵与外延也不断扩张,知识产权成为各类政策的核心与科技创新、产业发展紧密相连。当前的科学政策、技术政策、产业政策、创新政策和贸易政策等无不涉及知识产权,无论是研究开发、创新能力建设、创新基础条件建设以及创新环境发展、创新人才培养等,都离不开知识产权创造、运用、保护和管理[26]。同时知识产权的创造、运用、保护与管理也无不通过财政、税收、金融、管制、信息、人才等政策工具才能实现。依据知识产权的活动类型细化政策工具分类有助于深入分析各类政策工具的运用效果,因此,本文将知识产权活动类型作为种业政策分析框架的另一个维度。

通过采取内容分析法,将2011-2018年间我国与种业相关的代表性政策文本进行编码定量化研究,以了解当前我国种业政策的特点、优势、侧重点以及存在的不足,对提高种业政策的实施效果、优化种业政策的社会资源配置功能具有重要意义。

-

2011年我国启动了新一轮种业改革,并进一步将种子产业确立为国家战略性产业,以期通过合理的政策引导和政府支持,推动构建“以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化”的现代农作物种业体系,全面提升种业发展水平。因此,本文将2011-2018作为年度区间,通过国务院、国家知识产权局、农业农村部政府网站、北大法宝数据库等,进行样本数据收集(不包括地方政府出台的相关政策)。

首先,为保证政策的全面性,采用多关键词进行检索,分别用“种业”“种子”“农业”“种业知识产权”“农业知识产权”作为关键词进行全文检索;

其次,为保证政策样本的综合性和代表性,对收集的样本政策进行了筛选:

(1) 去除政策工具单一或不涉及政策工具的政策文件,如机构设置类、任务分工类、行业通知类等;(2)去除针对性不强的政策文件,如第十三届全国人民代表大会第一次会议关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议等;(3)去除部分相关性不强的一些行政法规类的政策文件,如实施细则、司法解释等;(4)为保证政策文本的代表性仅选择国家层面的相关政策,不包括地方政府出台的种业政策。

基于上述条件,最终筛选整理出政策文件20份,形成政策分析样本。由于篇幅限制,仅列出部分政策文件。

-

通过仔细研读20份政策文本,将其内容按照“政策编号-具体章、节、条”逐条进行编码,然后根据政策工具-知识产权活动二维分析框架,将其分别归类统计,分别计算数量、频次百分比,最终形成表 2。

-

(1) 从整体来看,种业政策综合运用了供给型、环境型和需求型政策工具,政策作用的领域覆盖了知识产权创造、运用、保护、管理各类活动,但是在政策工具使用和知识产权活动方面各有侧重。

(2) 从政策工具维度分析:供给型政策工具运用水平最高为43%,其次是环境型政策工具为33%,需求型政策工具占比相对较少为24%。供给类政策工具运用得较多,这在一定程度上说明近些年来政府对种业发展的重视,对种业发展直接提供了信息、资金、人才、设施等方面的支持,对促进种业发展具有直接的推动作用。环境层面上的政策工具以法律法规、战略规划类策略为主的政策工具的使用,而在税收、金融、保险等方面的政策工具相对较少,这也表明为种业发展营造良好的发展环境还需要在财税政策上加以支持,对于违反强制性法律法规的行为应当加大执法力度和执法水平,也应当加强监管与引导保证战略目标规划的落实。而需求层面的政策工具相对较少,说明了当前种业政策对于种业市场的发展拉动力相对不足,这也一定程度上与我国当前种业科技成果转化市场化应用不足的情况相吻合,政府应当加强在需求层面的政策引导与支持,以增强对种业市场发展的拉动作用。

(3) 知识产权活动维度分析:整体来看,在知识产权创造、管理活动的政策工具数量较多,而针对知识产权运用、保护活动的政策工具较少。

根据政策工具在各类知识产权活动的分布统计情况,种业政策工具主要分布在知识产权管理(45%)、创造(32%),而运用(13%)和保护(10%)领域的政策工具有待加强。这表明当前对种业发展更关注于知识产权的管理和创造,而在运用和保护方面的政策工具相对不足。

创造类政策工具占比32%,集中于供给型政策工具的运用上(71%),特别是在基础设施的完善方面,包括技术上的支持、生物育种基地的建设、研发平台的搭建等,说明国家当前比较重视种业创新,关注激励创新,但应当综合运用财税、融资、补贴等多种手段进一步激励创新。当前我国在种子育种、生物技术等方面相比于种业发达国家还有一定的差距,因此,在创造类的政策工具运用上国家应当进一步加大支持。

运用类的政策相对较少,为13%,相对集中于供给类政策工具上60.9%,主要集中在平台的搭建、资金的支持上,说明当前我国对成果转化的相对重视,但是在财税、融资支持上仍然不足,并且在对外贸易上的政策支持较少,应加强我国种业在对外贸易上的支持。

保护类的政策占比较低,使用较多的是法律法规,多为一些惩罚性措施以及产权分配的规定,集中于《种子法》《植物新品种保护条例》中对种质资源以及植物新品种的保护,我国应进一步加强种业知识产权强保护,建立完善的种业知识产权保护体系。

管理类政策主要集中于环境类和需求类政策工具上,供给类政策相对较少,这也说明在促进种业发展的人才管理、人才培养教育方面的重视程度不够,以及在资金支持上的管理缺乏;环境类政策主要是法律法规的规定,例如品种审定制度的相关规定、产权转让的规定以及种质资源备案、开发、利用的规定等,需求类政策主要是对外贸易和标准的规定上,主要是企业在对外合作当中的一些负面清单,包括外商的准入制度、种质资源的采集、农作物新品种选育和种子生产须由中方控股、禁止投资中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发等的规定,侧重于从整体上维护整个种业发展安全以及国家安全问题。

一. 种业政策分析框架构建

1. Y轴维度:基本政策工具维度

2. X轴维度:知识产权活动类型维度

二. 政策样本选择

三. 样本内容量化分析

1. 政策文本内容编码

2. 政策文本内容分析

-

通过对我国种业政策文本的分析,并与当前种业发展存在的问题和困境进行对比分析,研究发现:(1)在政策工具上,我国对于当前种业发展面临的问题,都有相应的政策出台,整体特点为面上到位,点上需要进一步深化;(2)对于种业的发展在国家政策层面上供给类政策较多,需求类政策仍然偏少,政策对种业市场的刺激作用,以及进行对外贸易、开展国际竞争方面的拉动作用不足;(3)对于种业技术成果以及种质资源等保护的相关法律法规、政策仍然比较单一,尚未体系化。在种业技术成果转化方面相关的政策也相对不完善,在财税、融资支持上仍然不足。

针对前文对政策分析评价的结果提出如下建议:

首先,促进种业的发展既要有理念层面上的产业发展规划,又要有实践层面上的政策落实保障机制。种业政策对目前问题的解决都有所涉及,但要进一步完善监督管理体系,保证各项政策的落实以切实起到能够解决问题的作用。

其次,应当在遵守国际规则的前提下,扶持具有较强实力的种企,既要有供给层面上的资金、基础设施的支持,人才的培养与引进,又要实现核心技术的不断突破并在应用层面上为技术成果产业化提供支撑,逐步扩大市场占有率提升国际竞争力和影响力,建立中国主导的跨国种业公司,以增强国际话语权。

再次,应当进一步加强国内种质资源的保护,严防资源的流失,我国是全球12个生物多样性大国之一,种质资源极其丰富,虽然我国当前已经制定了相对完善的保护机制,但由于种质资源地域分布较为分散,农民保护意识薄弱、管理不科学等因素,相关政策以及法律法规的执行仍不到位。并且在保存的种质资源数量上以及资源保藏体系的完备程度上与发达国家有很大的差距。因此,要进一步加大执行力度,提高种质资源的管理水平,真正做到管理到位、责任到位。

最后,通过对当前种业政策的分析发现,很少有转基因技术应用的相关政策,虽然转基因产品当前在社会民众意识中仍然有很大争议,但不可否认的是转基因、生物分子技术是现代种业竞争的一项关键技术与核心驱动力,应当足够重视,在加强宣传、知识普及的同时,加快技术研发,掌握核心技术,加强种业自主知识产权数量的积累、注重质量的提高以及知识产权的保护。

DownLoad:

DownLoad: