HTML

-

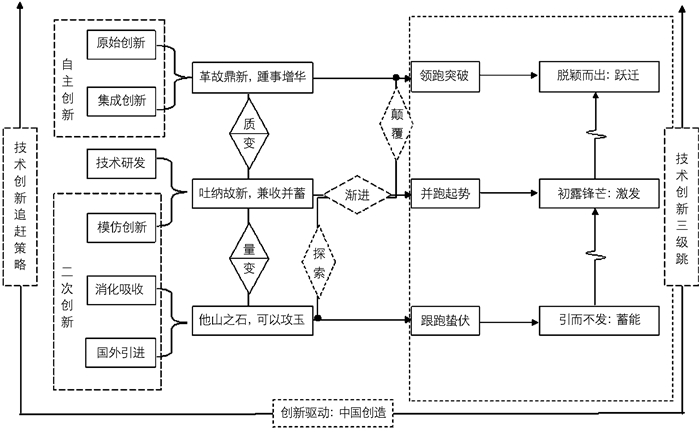

当今世界正经历百年未有之大变局,国际经济全球化遭遇逆流,经济贸易摩擦加剧,单边主义、保护主义和霸权主义日益猖獗,加之全球疫情肆虐冲击,全球经济呈现衰势,我国将面对更多逆风逆水的外部环境[1]。2020年5月,习近平总书记通过审慎研判我国发展阶段、国内外形势、环境和条件变化提出“要形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》明确指出,加快构建双循环新发展格局,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,不断提升企业技术创新能力。2021年元月,习近平总书记在学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班上强调,双循环新发展格局是一项关系我国发展全局的重大战略任务,最突出的本质特征是实现高水平自立自强,必须更强调自主创新,全面加强对科技创新的部署。一系列精准论断为创新驱动发展之路发挥“掌舵导航”作用,为中国企业技术创新“顶风开船”和“逆流而上”提供引擎力量。企业是实现自主创新的微观载体,学术界普遍认为技术后进企业的技术创新遵循三个阶段,伊始于引进先进国家技术“跟跑”起势阶段,从次于消化、吸收领先技术“并跑”成效阶段,突破于关键核心技术自主创新“领跑”优势阶段。基于此,在双循环新发展格局下,推动企业自主创新,努力实现关键技术自主权,有利于实现全球价值链攀升,实现我国企业高质量发展。

通过文献梳理,当前学术界针对双循环新发展格局的理论探索聚焦于历史渊源[2-4]、理论逻辑[5-8]、内涵意义[9-11]和政策解读[12-13]等维度进行定性表述,而针对双循环新发展格局下中国企业技术创新的研究付之阙如。本文基于双循环新发展格局,系统阐述中国企业技术创新的演进脉络和战略价值,深入剖析双循环新发展格局下中国企业技术创新制约因素,提出相应的实践路径和对策建议。

-

基于双循环背景分析中国企业技术创新要回顾不同历史时期我国经济发展所经历的阶段以及采取的科技创新战略。

-

新中国成立初期,资本主义国家依仗经济科技话语权,通过成立“巴统”、制定《瓦森纳协定》对社会主义阵营实施技术封锁隔离。我国坚持“自主建设”思路,将科学技术作为推动社会生产的重要力量,创建中国科学院和产业研究机构等创新主体,初步建立系统产业创新发展战略体系[14]。此时期,“政府主导模式”的科技管理体制是由行政力量主导科技资源切块和分配,企业创新地位处于边缘化位置,在创新体系中具有较弱的创新功能,不具备开展科研创新以及基础研究能力。

-

进入改革篇章,中国企业技术创新主线是围绕着“以市场换技术”,通过引进、吸收先进经济体的科学技术,对其进行模仿、吸收、消化,不断培育中国企业技术创新能力,本土企业在我国创新体系中逐步占据主导地位,同时加快了我国融入世界分工体系以及参与全球产业链价值链的步伐[15]。此时期,中国企业不断引进和改良符合国内消费市场需求的先进技术,创新体制持续优化,形成了面向本土化市场的非内生性创新。

-

迈入新世纪,我国借助世界贸易组织成员身份推动本土企业充分利用世界科技资源架构创新能力。在外循环模式下,虽然通过授权委托、开源合作和技术转让等措施加速了本土企业技术创新进程,但是引进、消化吸收的创新模式逐步显现出“阿喀琉斯之踵”。企业忽略了技术创新体系建设和自主研发能力培育,对外依存度停留在较高水平,并未成为独立自主的创新主体,严重影响产业升级和价值再造,被沦陷至“低端锁定”区域内。我国提出“建设创新型国家”战略导向,指出自主创新是我国科技发展的战略基点,重点提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力[16]。因此,实现高质量自主创新是塑造中国企业竞争优势的关键之匙,创新驱动发展已经迫在眉睫。

-

为提升中国企业创新能力,我国逐步向创新驱动发展方式转型。2012年,十八大明确指出坚持创新驱动发展,走中国特色自主创新道路。从外循环而言,国际贸易争端日益激烈,关键领域核心技术的突破是技术后进国家获取国际竞争优势的支撑力量。当前自主创新动力不足和核心技术缺失依然是我国企业创新发展的掣肘[17]。因此,通过自主创新掌握核心技术所有权,摆脱国外先进技术依赖,是中国企业实现技术追赶、超越和完全自主的关键。

回顾中国企业技术创新的演进脉络,从后发追赶、模仿创新再到自主创新驱动,历史逻辑存在接续递进的自然联系。正如《资本论》序言所述,“工业技术较为发达的先进国向欠发达国家所展示的,不过是后者未来的景象”。作为技术后发国通过引进、吸收和模仿创新,提升技术追赶“加速度”,有利于缩小与发达国家技术差距“位移”。因此,我国企业学习技术先进国旨在实现技术追赶,发挥后发优势,是符合技术发展规律的。然而,过分依赖引进、消化吸收的模仿路径,步技术先进国的后尘,导致市场换不来真正核心技术,反而沦为先进国家的技术附庸。我国当前步入新发展阶段,为实现从“资源驱动”模仿创新转向“创新驱动”自主创新,从技术后进尴尬位置成为“领跑”执牛耳者,就要坚持自我创新道路,实现技术跨越和高质量创新演变。

一. 封锁夹缝的创新发轫(建国-改革开放)

二. 改革曙光的创新探索(改革开放-世纪之末)

三. 融入世界的创新自主(21世纪前十年)

四. 回归本土的创新驱动(至今)

-

创新是中华民族最深沉的民族禀赋,总结建国至今的实践发展,创新是时代激荡的主旋律。构建双循环新发展格局,要牢固树立创新的核心地位,依靠自主创新能力实现创新驱动的内涵型增长。

-

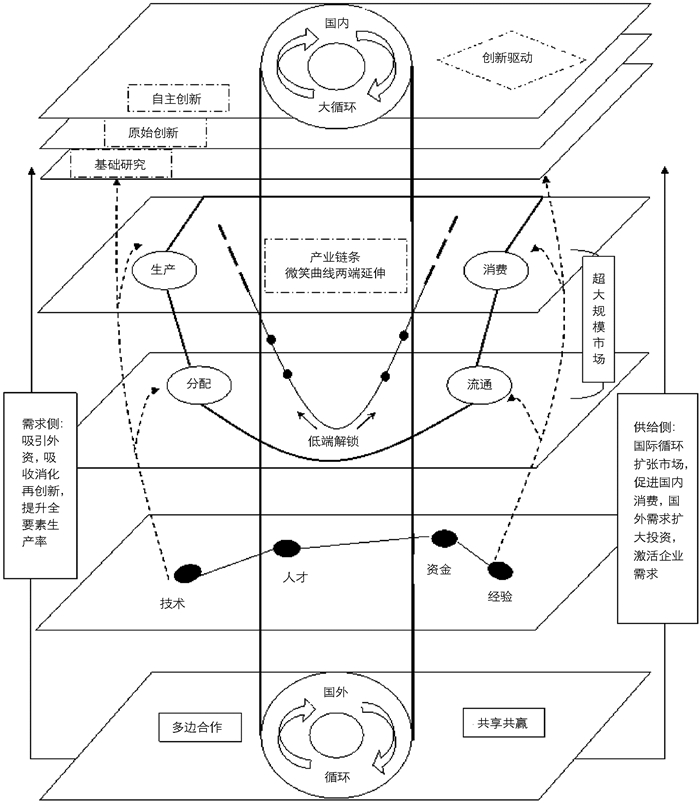

随着全球经济增长开启下行通道,民粹主义和单边主义甚嚣尘上,陈腐的“黄祸论”和“麦卡锡主义”沉渣泛起,新冠疫情肆虐全球,全球产业链供应链呈现出本地化、区域化、分散化的逆全球化趋势,多重危机严重威胁到我国产业链安全、畅通和稳定,致使我国企业技术创新遭遇系统性危机。构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是应对国际复杂环境和塑造国际竞争优势的战略抉择。从外循环来看,技术先进国尤其是美国实施关键领域核心技术封锁,进行“长臂管辖”,肆意将中国实力企业置于“黑名单”,种种“市侩”行径导致中国企业卷入纷杂的国际关系网络并遭遇技术“断供”风险。改革开放40年来,我国融入国际外循环旨在吸引技术先进国前沿技术,但是我国基础研究底子薄弱,原始创新动力匮乏,导致在创新外循环体系中遭遇“卡脖子”的尴尬处境,关键核心技术领域处于“看别人脸色”的被动局面,在外部循环中处于产业链的中低端位置。因此,我国逐步从外循环主导转向新发展格局,就要树立关键核心技术是“要不来”“买不来”的观念,改变过分依附外循环的外向型创新导向,改变本土企业被锁定在产业链低端节点,在高端技术研发领域“固根基、补短板、锻长链”,加快关键核心技术自主创新,摆脱技术封锁牵制,提升国际经济体系中的战略地位[18]。

-

双循环要求紧扣扩大内需的战略基点,实现内部大循环的通畅无阻。在需求端,当前我国主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,消费结构升级是大势所趋,而内需牵引的大循环体系将为中国企业创新发展提供空间。在供给端,消费结构升级要求企业提供更高端、更具个性化的产品和服务,迫使中国企业利用超大规模内需市场,开展满足内需为主的技术研发、应用探索等创新行为。因此,双循环新发展格局下企业技术创新的直接动力就是内需牵引,内生需求是拉动企业自身积极攻关、开展技术创新的源动力。此外,双循环新发展格局采取进口替代策略,要求通过自主创新和刺激内需,从供给端和需求端双向发力,而内部循环提速会引发国际外部市场需求膨胀,倒逼国内企业提升技术创新主动性,从而形成内需强劲、供给充沛的健康循环体系,打通内外循环的“任督二脉”。

-

企业技术创新是推动高质量发展的重要力量[19]。“十四五”开局之际,加快推动双循环新发展格局,要解决长期以来市场和资源“两头在外、大进大出”的国外循环为主的外向型发展范式。但国内大循环为主,不是形成“内卷化”的内部单循环,而是开放的国内国际双循环,两者不是对立关系。我国始终坚持对外改革开放,已然深度嵌入全球创新网络之中,国内大循环需要国际创新要素外溢效应的“养分”,科学技术、原始创新、技术跨域也需要广泛的、深层次的交流合作,坚持“内培”和“外引”并重,坚持“手拉手”,而不是“脱钩放手”。双循环新发展格局强调国内国际相互促进的循环局面,就是在自主创新基础上,带动中国本土企业努力实现技术创新的比较优势,形成良好的融合机制。因此,中国本土企业技术创新之路就是实现内部循环,支撑带动外部循环,改变企业以往采取关键技术外源性建构的发展模式,通过自主创新的内生性培养,实现关键领域核心技术自主创新与嵌入全球创新网络的相互促进的双循环,即通过技术创新掌控创新自主权,实现动能更为充沛磅礴、发展更为稳定安全的国内大循环,实现双循环的相互促进。

综上所述,双循环新发展格局强调内生需求,微观企业是创新驱动发展的动能和引擎。新兴技术的萌芽、形成和应用较大程度上依赖市场利益,具有市场引致性,而新技术所衍生的生产总量通常会刺激市场需求规模,市场需求又反作用于技术创新发展前景和未来方向,凸显了内生需求影响企业技术创新的作用机理。国内大循环为主的发展格局下,依托我国超大规模市场的优势,利用完备的产业配套优势,促进数量繁多的创新型企业积极培育规模巨大的技术市场和孵化潜在的技术需求,打通阻碍企业输出和市场终端的梗阻,疏通供给和需求两侧循环的“气滞血瘀”,提升技术创新成果向市场转化效率。因此,提升中国企业自主创新,有利于国内循环打通血脉,继而对国际循环体系中各创新要素形成“磁场效应”,提升产业链价值链创新链的延展性,筑牢双循环新发展格局的底板质量。图 2刻画了双循环新发展格局下中国企业技术创新运行机制图。

一. 企业技术创新是对冲国际风险,构建“双循环”格局的必然之义

二. 企业技术创新是扩大国内内需,畅通“双循环”效率的实然之策

三. 企业技术创新是催生发展动能,促进“双循环”融合的应然之举

-

当今世界步入百年未有之大变局,中国企业技术创新是实现技术超越赶超,由后发优势向先发优势转变的关键。尽管我国企业技术创新取得令人瞩目的成就,但是在国际对抗升级的形势下,依然面临着众多的制约因素。

-

我国企业在技术创新赶超方面取得了长足的进步,缩短了与技术先进国的技术鸿沟,在部分领域实现了领跑。但是我国是技术和知识产权的进口大国,特别是核心领域关键技术依赖技术先进国。科技创新领域的战略竞争态势导致以美国为首的技术先进国会采用更为苛刻的手段禁止全球外部循环系统中关键核心技术向中国转移和外溢,割裂与我国企业的创新交流和知识分享,增加了中国企业在重点产业链上关键核心技术创新成本和风险。而全球疫情暴发之后,美国频频挑起事端,扩大对我国科技资源出口限制,“实体清单”“清洁网络”以及限制社交软件应用,压缩了我国技术市场化空间。为摆脱“开除球籍”的危险,迫使我国下定决心培育自主创新能力,提升产业链价值链现代化水平。

-

技术创新依赖多种资源支撑,改革开放初期我国资源存量较为单薄,通过“市场换技术”的方式被动承接技术资源富裕国家的转让和授权,但是这种创新资源是简单的、更迭淘汰的落后技术,并非高级的、稀缺的先进资源,导致我国企业被锁定在产业创新链的低端位置。而在国际循环为主的发展格局下,我国企业总是游离于全球顶尖科技研发和创新话语体系之外,面临科技发达国家的资源封锁、断供裹挟和技术壁垒,导致在关键领域核心技术层面受控于人,在引进国外前沿技术过程中遭遇技术转移管控和核心技术垄断,只能获取附加值财富低廉、技术含量成色不足的技术和工艺,“市场换技术”难以获取核心前沿技术的“真经”。

-

我国产业链提升和拓展面临严峻挑战。我国是覆盖联合国产业分类中39个大类,191个中类和525个小类的全部工业门类的国家,具备行业齐全的工业体系、完善的产业配套和上中下游产业链。2020年《财富》世界500强中,中国企业数量(包括香港)达124家,首次超过美国,为我国提升全球产业链价值链地位奠定了基础。然而,伴随着部分产业链触及上升“天花板”,全球产业链进入停顿和调整期,加之智能化、数字信息化爆炸式发展,先进国家昂贵的劳动力成本钳制性呈现宽松态势,全球制造业生产活动回流先进经济体的现实压力减轻,继而引发输出国的“产业回归”。而我国以往参与外部循环,融入全球产业链恰恰是依靠低廉的人力资本作为优势禀赋,这对我国产业链的高度化发展造成威胁。特别是疫情暴发后,国际先进技术国家收紧了供应链向外扩张的空间,以美国为首的WTO成员国将矛头指向我国享受的“特殊和差别待遇”,要求我国在产业发展、知识产权、进出口贸易和技术转让等方面承担超越发展中国家的义务[20],极大增加了我国产业链外移的难度。

-

技术变革具有自我强化、自我积累的惯性属性。在国际创新循环体系中,我国企业在研发创造方面倾向于通过引进先进技术,采用学习、微调和模仿的方式,实现技术的规模效应递增,形成了“他山之石,可以攻玉”核心能力。但是技术上的“拿来主义”容易导致本土企业深陷结构化惯例和“创新能力陷阱”,将自身锁定在“核心刚性”之中[21],出现路径依赖的惰性,诱发本土企业在实施技术追赶“三级跳”的战略进程中存在“只跟不超”的被动局面。安同良等人通过对中国制造业企业进行跨期实证比较研究,结果发现我国本土制造业呈现“高端产业跟跑为主领跑为辅”的态势[22]。我国企业通常通过模仿创新和技术移植沿袭既有成熟的创新模式,运用渐进式创新追求对产品、技术、工艺和方法的持续积累,导致自主创新能力发育迟缓,核心技术研发停滞搁浅,造成“邯郸学步”的创新窘境。在路径依赖的惯性作用下,我国企业无法敏锐捕捉到迭代升级的“技术轨道”,难以实现技术的“直道加速,弯道超车,换道领跑”。加之先进技术不断加速更迭换代,进一步加剧了我国企业遭遇“技术非主流”的疏离危境以及技术路线变迁的“非线性打击”的局面[23]。实证研究表明,中国企业技术创新数量膨胀速度加快,但是存在“低质低效”的尴尬局面[24]。

-

千秋之业,人才为先。伴随中国经济持续向好,中国企业对人才的储备意识不断提升。然而,我国企业对科技创新人才吸引力不强,人才洼地效应并不显著。《2020年全球人才竞争力指数》报告显示我国科技人才集聚程度较弱,中国GTCI(人才竞争力指数)得分为49.64分,仅仅是美国GTCI得分的60%左右,全球排名不够理想仅为42位,特别是吸引力分指标排名位列全球第87位,主要原因在于技术创新人才移民数得分为零,位居榜单“副班长”之位。报告还显示排名居前的国家地区往往在人工智能、金融和医疗科技等领域具有强劲表现,富有“为未来准备就绪”的能力,由此得到充足的国际人才资源配置。而当前民族保护主义兴起,造成外部创新循环网络中国际人才流通受到梗阻,人才回流的渠道和机制也遭到破坏。从国内来看,我国人才政策氛围不够浓厚,激励创新政策不够健全和服务支持体系力度欠缺,均导致我国企业人才吸引能力与国际人才接轨的目标相距较远。

-

我国企业基础研究经费投入需要进一步提升。2019年为例,我国研发经费总量突破2万亿元,研发经费支出占国民生产总值约为2%。虽然基础研究经费持续增加,经费总额达1335.6亿元,但是仅占研发经费总量的6%左右,未能到达先进技术国家普遍15%的基准线。具体到企业方面,2019年企业研发经费达16921.8亿元,对全国研发经费增长的贡献率达68.8%,但是基础研究投入经费50.8亿元,占企业研发经费比例约为0.3%,是高等院校以及科研机构基础研究经费之和的4%。上述相关数据表明,我国企业基础研究投入较为匮乏,成为制约企业技术创新发展的掣肘。

一. 国际形势之“围”

二. 资源封锁之“困”

三. 产业链条之“堵”

四. 路径依赖之“惰”

五. 人才欠缺之“殇”

六. 研究经费之“乏”

-

双循环新发展格局下中国企业逐步成为技术创新的生力军,是推动我国经济高质量发展的排头兵。中国企业要守正创新、开拓进取,跨越创新的“卡夫丁峡谷”,为推动全球创新进步贡献华夏智慧和中国方案,本文提出促进中国企业技术创新的实践路径。

-

有效市场与有为政府的协同调控是推动企业技术创新的重要抓手。有效市场实现产权有效激励和要素自由流动,在创新资源配置中发挥重置和分配作用[25]。双循环新发展格局强调内部需求,内部需求是拉动企业积极攻关、开展技术创新的源动力。针对普适性市场需求为主的技术创新,应深度嵌入超大规模市场,通过市场需求倒逼企业积极探索,不断设计和生产符合市场需求的高质量创新成果。与此同时,市场“有效”离不开政府“有为”,“有为”政府能够弥补市场失灵的缺陷[26]。针对攻关难度大的关键领域核心技术创新,政府需要发挥调控作用,构建社会主义新型举国体制,统筹多元优质科技资源,依托集中力量办大事的制度优势,高质量推动企业技术创新。政府应实施差异化创新政策,处于高端产业链的本土企业,要放弃对外引进的鼓励政策,转而强化知识产权保护等软环境建设;处于低端产业链的本土企业,可适当延续优惠政策,但是应重点强调培育企业自主创新[27]。此外,随着我国企业“领跑”位置愈来愈突出,技术创新闯进方向性不清、产业链条不顺和市场前景不明的“无人区”,就更依赖政府的举旗定向作用。因此,有效市场与有为政府彼此结合,形成界限清晰的调控机制,有利于市场和政府成为提升企业技术创新的“双引擎”。

-

要围绕自主可控、安全稳定的产业链推动企业技术创新,争取做到扬长补短[28]。扬长方面需借助我国高精尖技术为支配地位的全球产业链锻造创新链,针对我国企业自主研发设计、独立攻关形成的国际领先产业链要深入挖掘技术创新潜力,即在长板上巩固绷紧全球产业链对我国的依赖关系,形成对外部循环中敌对主体企图恶意断供的有效还击和震慑能力。补短方面,在全球产业链中低端向高端延伸环节优化创新链,针对依靠资源优势形成的全球产业链低端锁定,改变发展结构方式,推动新旧动能转换,逐步弱化产业链上核心技术过分依赖国外先进创新主体的程度[29],实现从“要素驱动”向“创新驱动”更迭,实现“后发优势”向“先发优势”跨越,即在短板上制定差异化的“延链”“长链”办法,针对性逐步解决“卡脖子”的关键核心技术。因此,围绕产业链推动技术创新,缔造关键领域核心技术研发创造的“核心圈”,推动技术创新的“隆起带”,将本土重点产业扎根于全球价值链的中高端。

-

双循环新发展格局需要以深化供给侧结构性改革作为主线,通过结构优化为侧重点的供给侧发力与非惯例化的“追赶-赶超”过程推进企业技术创新。供给侧改革核心要义是化解过剩产能以及提升有效供给水平[30],做好传统动能存量优化,新兴动能增量促进。一旦企业摆脱资源要素依赖,突破创新研发瓶颈,则会迅速跳出低端位置,实现“超速领跑”[31]。形成以国内大循环为主的发展格局,就需要扭住扩大内需的战略基点,促使企业通过强化核心领域、重点环节、重要产品供给能力和技术自立自强能力调整供给端并引领需求端,推动生产、分配、流通和消费紧紧对接国内市场,将企业创新供给体系与国内需求有效配对。利用供给结构的阶段跃迁推动企业进行技术改良再造,并利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势,弥补技术研发与产业化之间的创新链缺失,提升产业链价值链水平以及科技成果转化率。因此,坚持供给侧结构性改革由此引领产业优化升级,从而提升企业技术创新质量。

-

保护知识产权就是保护创新。首先要完善知识产权保护工作顶层设计。保护知识产权是鼓励创新、激发创新主体积极性的重要保障措施,强化关键领域和重点产业自主知识产权创新,部署重大改革举措和重点政策,实施专利质量提升工程,助力解决“卡脖子”困境。其次要通过知识产权立法倡导创新。加大对大数据、新材料、信息技术以及新兴产业、重点领域和种源等战略性领域知识保护力度,推动科技自立自强,促进创新要素自主有序流动和高效配置。最后通过知识产权激发创新成果供给。基础研究领域打造维护知识产权的“铜墙铁壁”,并鼓励相关产业知识产权在国际循环体系中广泛渗透,助力知识产权夺取对外新高地,由此成为构筑我国关键技术领域核心竞争力的有力支撑。因此,只有严格保护企业技术创新知识产权,才能推动高质量创新,更好地维护我国企业自主研发的关键核心技术。

一. 协同调控配置创新资源

二. 产业链升级带动创新发展

三. 供给侧改革提升创新质量

四. 知识产权保障创新动力

-

科学技术变革通常是引领全球政治、经济和社会发展的关键性前因变量,双循环新发展格局背景下要高度关注技术创新对高质量发展和国内大循环的推动作用,需要坚定不移深层嵌入并引领技术前沿,本文提出以下对策建议。

-

基础研究是创新的源头活水,注重原始创新,完善共性基础技术供给体系,是摆脱关键领域核心技术受制于人的关键。一是加大资金布局力度。各级政府需结合当地产业功能区,促进地方财政资金流向以产业关键共性技术为突破口的企业基础研究领域。鼓励产业链头部企业、产业技术创新联盟和区域产业集群等建立基础研究基金,相应税赋实行减免优惠。引导社会资本投入企业基础研究,实现市场对基础研究资源的高效配置。二是完善创新平台建设。政府引导企业创新平台的战略建设,在企业布局重大科技基础设施,提升企业基础研究能力。企业应积极发挥在产学研深度融合的“前伸后延”功能,促进各创新主体之间科技资源共享,解决跨行业、跨领域的关键共性技术问题,实现原创性技术成果重大突破。三是提升研究成果价值。政府鼓励中国企业“走出去”,推动中国企业参与国际科技合作项目,在现代信息技术、新能源、高端制造以及生物医药等关键产业寻求国际合作创新资源,提升基础研究科技成果的高附加值,研发“从0到1”的原创性成果。

-

新发展格局背景下应促使全球产业链向国内收敛,构建本土产业链话语体系。一是加强产业链本土化重构。产业链动态延展应立足于国内需求,政府应围绕人工智能、芯片等关键核心技术,支持我国技术领跑企业推动产业链本土发展,争取将全球分工体系下产业链高端部分融入为本土体系。二是推进产业链数字化发展。本土企业应依托工业互联网、云计算和5G等前沿数字技术,将数据资源与传统生产要素形成合力,实现企业数字化转型。政府应加大数字经济发展,出台数字化产业发展政策,加快传统产业数字化转型[32]。三是组建区域性产业链同盟。针对美国所发起“去中国化”的全球创新体系,政府应支持本土企业组建区域性产业链技术同盟,形成产业链创新链优势互补的贸易利益共同体。特别是关键核心技术产业链体系,中国企业要紧密结合“一带一路”倡议,与亚洲、欧盟各国建构不依赖美国利益的地区性创新链和产业链分工体系,提升我国企业技术创新的对赌能力。

-

创新之道,唯在得人。数字经济时代下社会各界需运用容才雅量、识才慧眼和聚才良方赋能科技人才,激活人才价值。一是释放创新活力。政府应出台务实管用的人才激励政策,确保科技人才厚植家国情怀、大胆探索、潜心研究。企业需要尊重科学研究规律和科技人才成长特点,赋予科技人才创新自主权,并积极营造鼓励变革、包容失败的创新生态氛围。二是优化管理机制。政府应积极推行重点项目“揭榜挂帅”新机制,坚持“英雄不问出处”管理导向,促使“挂帅”的揭榜者在自由环境中开展创新攻关工作。企业应重视青年科技人才队伍建设,设计人尽其才的选拔机制以及各展其能的激励机制,做到奖掖后学,推动科技创新队伍薪火相传。三是改进评价体系。政府需对评价人才体系作出顶层设计,形成评价客观、规范有序和竞争择优的制度,坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的顽瘴宿疴。企业应注重问题导向,带动科技人才管理政策破题落地,建立以创新贡献、质量首位的人才评价标准,确保科技人才获取合理回报。

-

推动企业技术创新爬坡越坎,企业家要成为创新发展的探索者、组织者和引领者,企业家精神弥足珍贵。一是拓宽国际视野。企业家应立足中国,放眼世界,带动中国企业在高水平对外开放中实现高质量发展,促进国内国际双循环。同时企业家需深谙全球经济变化脉络和产业发展规律,对标国际标准提升技术创新水平,促进本土产业挺进全球价值链中高端。二是改善营商环境。政府需深化“放管服”改革,营造公平市场环境和出台宽松政策,厘清政府和市场边界,将市场主体活力充分释放,增强企业家对经济发展前景的信心。构建“亲清”政商关系,充分发挥政府服务型功能,聚焦企业需求基础上,健全企业困难帮扶机制,做到“无事不扰,无处不在”,激发企业家创新热情。三是保护知识产权。政府应对各类市场主体在知识产权创造和涉及知识产权的权利、机会、规则等一视同仁的保护,鼓励企业家深耕基础性原始创新研究,将涉及核心领域关键技术纳入知识产权保护客体范围,消除企业家“后顾之忧”,提升其自主创新主动性和积极性。

一. 厚植基础研究之“根”

二. 磨砺产业链条之“轴”

三. 筑牢科技人才之“巢”

四. 涵养企业家精神之“魂”

-

马克思曾指出:“极为相似的事件发生在不同的历史环境中,会引发完全不同的结果。”双循环新发展格局是中华民族在萃取西方国家隽永经典的经济理论后,重新审视自身经济发展转型需求的自然反馈。当今世界处于百年未有之大变局,新一轮科技革命、产业变革同我国经济转型共同形成历史性交汇期,在重要交汇期,我国企业要力争“同频共振”,绝不可“擦肩而过”。

企业技术创新对于我国宏观经济的扩量提档起到关键作用,这离不开我国创新政策给予中国企业的引导和扶持。2020年中国经济总量首次突破100万亿关口,成为全球经济正增长的唯一经济体,实现了中国“增长奇迹”。但是应清醒认识到中国企业创新能力依然不能完全符合高质量发展要求,基础研究相对薄弱,原始创新和关键领域核心技术存在供给短板,提升自主创新能力是当务之急[33]。

新中国70年来,中国企业技术创新史就是我国人民积极探索求新求变的发展奋斗史,可谓是“雄关漫道真如铁”。我国积极融入全球外部循环,促进了创新水平,增强了综合国力,可谓是“人间正道是沧桑”。在建党百年的伟大历史时期,我国坚持构建双循环新发展格局,坚持自主创新,建设创新型国家则必然是“长风破浪会有时”。

DownLoad:

DownLoad: