HTML

-

近年来,学界不断有人质疑汉语没有时体范畴的说法,他们提出,世界上有些语言的时体标记并不依附于动词而是由名词来担任动词时体范畴的“宿主”[1],“每个语言都有自己的一套策略来实现事件的时空定位”[2],试图从名词、副词、介词以及助词等词类入手来考察语义范畴与汉语时体范畴的制约关系。之所以提出这些疑问,是因为时体作为形态语言的典型语法范畴,在弱时语言(weakly tensed language)的汉语中,究竟是以何种具体的形式来体现的,也就是汉语的时体宿主如何定位以及汉语时体系统在句式结构、语义结构中如何表达等问题,目前尚未得到明晰深入的研究和回答。本文拟在进行学术史回顾的基础上,对这一问题进行溯源,进而以“尚未VP之前”为例,探讨汉语时体宿主的超形态定位问题,为汉语时体范畴诸问题的解决提供佐证。

-

自从形态学分类法根据语法结构特点把世界上的语言分成孤立语、黏着语、屈折语和复综语以来,汉语有没有时体范畴,一直是学界争论不休的话题。欧洲绝大多数语言的形态都很丰富,早期的时体范畴研究也是以欧洲语言的动词词形变化为主的。以形态作为划分语言类型的分类标准,将汉语定性为缺乏形态变化没有时体语法范畴的孤立语的观点,是“印欧语系中心说”的体现。随着研究的深入和语言自身的演变,在印欧语言内部,形态标准开始分化。对于非印欧语言,用形态标准定义语法范畴的语法理论更是引发了一系列持续不断的讨论:汉语需不需要以西方语言的形态标准来定义时体范畴?汉语有没有与西方语言一致的时体范畴?汉语的时体范畴属于什么性质?汉语的时体成分是哪些?若存在一个独立于形态语言之外的语法体系,那么,汉语的时态系统和体貌系统又是什么性质?等等。陈振宇[3]指出,西方语法学界时体范畴的概念,是Comrie[4]36在Reichenbach[5]“三时”概念(Point of Event、Point of Reference和Point of Speech)的基础上定义“二时”(absolute tense和relative tense),并在区分“时(tense)”与“体(aspect)”之后确立下来的。语言学界时体研究的学术传统深受Comrie的影响,王力[6]、高名凯[7]、戴耀晶[8]6等前辈学者按此框架定义的“汉语有体无时”的观点,一直在汉语语法界占据主导地位。也正是由于汉语时体研究历来按照西方形态学所强调的语法标记形式,因而,时贤学者林珉娥和袁毓林[9]、张济卿[10]等有关汉语时体范畴的“有”,和胡建华[11]、曹道根[12]、曹道根和许凌春[13-14]、罗天华[15]等有关汉语时体范畴的“无”之间的争议,至今仍未平息。

争议结果表明,在印欧语法体系框架下采用形态标准这把尺子来衡量汉语,最终都不尽如人意。事实上,语言涉及的“时间”“论元”是人类社会的普遍概念,但如何将句子所描写的情景锚定在时间轴和事件对象上,不同语言采取的方式和实现途径有同有异,奉屈折语的形态标准为圭臬,给汉语时体范畴贴上“有”或“无”的标签,是无法反映汉语时体系统真实面貌的。突破既定的研究模式是解决问题的关键,既然汉语缺少词形变化,我们就没有必要生搬硬套形态标准来定义汉语的时体范畴,而是应该结合具体典型的汉语语料来解读汉语的时体对象,构建符合汉语语法自身特点的时体系统。

-

“尚未VP之前”是一个包含时体范畴的典型结构,尽管其语法和语义的合法性一直颇受质疑,但该结构终究没能被叫停,相反还活跃于各种文体。下文以“尚未*之前”检索BCC现代汉语语料库,结果为“文学84、报刊338、多领域998、科技968、综合1 086”,共3 474个。检索《人民日报》图文数据库(1946—2022)(http://data.people.com.cn/)近五年的文章,也发现了多处用例,如:

(1) 应用数字孪生技术可以在设备尚未安装之前就完成虚拟调试,并对客户进行远程培训。(《应用日益广泛的数字孪生技术》,2021年6月15日第20版)

(2) 只要认定“受到危险威胁”,巴伐利亚警方就有权在犯罪行为尚未发生之前、必要时不经过法官开搜查令的程序,启动执法手段。(《尊重执法权威维护社会秩序》,2019年8月16日第16版)

(3) 奔流的长江尚未高峡出平湖之前,江城万州下有夔门、巫峡,上有巴阳峡,万州是长江上一方枕梦驿站。(《江城万州》,2020年7月29日第20版)

(4) 在相关调查尚未结束之前,美国商务部工业与安全局就施以最严厉的制裁,是极不公平的,也是不能接受的。(《尽最大努力保护全球用户利益》,2018年4月24日第3版)

“尚未VP之前”的核心成分是“未VP之前”,这个成分既有否定标记“未”,又有隐性否定词“之前”。1960年代以来,学者们主要着眼于肯、否语义的分辨,对相近结构“没有VP之前”讨论较多,较少涉及“未VP之前”,尚无“尚未VP之前”的研究,其研究大致分三个阶段:第一阶段,提出“没有VP之前”中的“没有”是多余的。1980年代,学界从语言规范出发认为“未/没有VP之前”存在语义逻辑问题,是一个不健康的句子,朱兆明[16]、唐光辉[17]等认为,正确的做法是应该去掉“未/没有”。第二阶段,认为“没有VP之前”有其存在的理由。从1990年代末开始,学界从心理因素、否定强调、概念叠加和结构整合[18]等方面谈到“没有VP之前”的可行性,但都仅略微提及,没有翔实论证。第三阶段,对“没有VP之前”及其相关句式“未VP之前”进行溯源。江蓝生指出:“否定式‘没有VP之前’最早可追溯至魏晋六朝时期的‘未至之前’,……‘未至之前(没到之前)’就是现代汉语中‘没有VP之前’的直接前身。”[18]曾少波进一步上溯,认为“未VP之前”最终在南朝分化发展出来,提出先秦蕴含时间义的“未VP”是“未VP之前”的前身[19]。张福通以先秦“未VP”至南朝“未VP之前”的句式为关注点,认为二者之间还存在一个在先秦就已出现的“未VP时”[20]。上述溯源成果可串联出一条“未VP(先秦)→未VP时(先秦)→未VP之前(南朝)→没有VP之前(现代)”的演变链。可见,“未VP之前”及其相近结构早已引起学界关注,但由于研究思路主要为语义分辨和结构溯源,语用和认知的零星提及无法解释清楚“未VP之前”所涉的理论难题,“未VP之前”合法与否的问题就这样被搁置下来。过去没有解决的问题,在语言实践中仍然存在,不会自行消失。例如:

(5) 目前疫情尚未结束,在大规模接种疫苗之前,欧洲各国仍需密切观察,努力平衡疫情防控和社会经济发展。(《欧洲国家努力应对疫情反弹》,2020年9月14日第17版)

(6) 上世纪80年代之前,电视尚未普及,花钱进影院尚属奢侈之举。(《与电影重逢,向未来出发》,2020年8月5日第15版)

上述两例亦出自近年《人民日报》,作者对各文体中的“尚未VP之前”应该并不陌生,但他们又意识到“尚未VP之前”的时体信息有些复杂而不易把握,在“尚未结束”与“尚未结束之前”、“大规模接种疫苗之前”与“尚未大规模接种疫苗之前”、“电视尚未普及”与“电视尚未普及之前”之间,他们选择了前者,即他们拆分了“尚未”“之前”而只采用其中某一项来表达,反映了他们对“尚未”“之前”可否共用的不确定态度。

-

汉语时体表达不同于形态语言,不以词形变化的直观形式表现出来,而是渗透到语义和语用表达之中,选取典型结构考察汉语的时体范畴十分必要。本文以包蕴时体信息的“尚未VP之前”为切入点,跳出传统形态学的研究思路,以语言类型学的超形态视野用分段定位的方法定位汉语的时体宿主,分析汉语时体范畴对语法结构的影响,这对于厘清西方形态学单维框架下汉语时体有无的观点,探讨世界语言类型的多维划分和汉语语法体系的科学构建,揭示汉语时体范畴的类型学特征以及话语的有效表达与接受,都具有重要的理论价值和现实意义。

基于此目的,本文以“尚未VP之前”为研究对象,以屈折语按词形变化确定语法范畴为对立参照,提出汉语的语法范畴是以非词形变化的超形态手段予以实现的观点,通过考察汉语时体范畴以超形态的表现方式对时体对象的锚定,论证汉语时体宿主超形态定位的特点。为完成这一研究任务,本文首先定位承载“尚未VP之前”时体概念的形式宿主,分析时体宿主对“尚未VP之前”的语义和语法结构的制约作用,进而提炼出限制“尚未VP之前”成立的时体和谐原则,最后从语用角度讨论增效动因、认知动因和近似结构对“尚未VP之前”的推动作用。定位时体宿主、考察制约“尚未VP之前”成立的时体和谐原则,是从语言内部作出解释;讨论“尚未VP之前”的动因和近似结构,是站在语言使用的视角,从语言外部作出解释。本文从汉语时体宿主切入考察“尚未VP之前”,一方面是为这一结构的历史遗留问题寻求妥善处理方案,另一方面是为超越语言形态变化的汉语时体范畴的讨论提供新的研究思路。

一. 仅用形态标准定义人类语言的时体范畴是引发争论的源头

二. 典型案例“尚未VP之前”因涉及时体范畴导致了语言规范问题的争议

三. 定位典型案例的时体宿主对于构建和回答汉语的时体系统意义重大

-

国外学界在研究玛雅人的K'ichean语时发现,尽管玛雅语没有专门表示时体范畴的词汇形式,但能通过整个语言结构传达时体概念[21]。汉语作为世界上最古老但仍生机勃勃的语言之一,同样也有表达时体范畴的特有语法手段。其中,最具针对性的莫过于邵敬敏的表述:“应该把汉语的虚词、句式、框式、语序等看作与形态变化具有平等地位的语法手段,形态变化在汉语里稀少且不起主导作用,……把作为语法意义的重要载体的副词从虚词中剔除出来实际是对语法意义进行深入探讨的放弃。”[22]汉语时体宿主的超形态,指的就是汉语不以词汇的形态变化方式来表现时体范畴。“尚未VP之前”的内部结构是“尚·未·VP·之前”,其表示时体的语法意义不是通过VP的词形变化而是依靠副词“尚”“未”以及时间名词“之前”来实现的。因此,“尚”“未”“之前”作为时体宿主,是超形态的时体标记,是用来定位动作时体和承载动作时体范畴的语法形式,本文就“尚未VP之前”所提炼的时体标记,是汉语以词汇形式来表达时体意义的标记手段。人类语言实现语法意义的语法手段可能不同,但标记时体是人类语言都具有的功能。

-

在“体”的语法属性上,Comrie最先提出“体(aspect)是观察情状的内部时间成分的不同方式”[4]6,后来“体”被汉语界进一步表述为“观察时间进程中的事件构成的方式”[8]5。“时(tense)”指示情状发生的时间,“体”则表现情状在某一时刻所处的特定状态,“时”“体”是形态语言学的两个不同维度,体现了“时体有别”“时体分立”的特点。

汉语的“体”是以体貌义来表现的。我们可通过语义溯源来提炼“尚”的体宿主功能。“尚”最初是表“分开、分散”义的动词,后来与“曾”“尝”发生混淆是在兼具了副词功能之后。“尚”为副词时释作“犹”,其义为“仍”“还”“一直”,表示动作或事件的持续状态,类似汉语动态助词“着”,相当于持续体的体标记。古人广泛用“曾”注释动词“尚”,后又用同形不同音的“曾”来注释时间副词“尝”,“尝”即相当于后世的“曾经”。可见,标记时间的词是“尝”而不是“尚”。其演变历程如表 1所示:

在形态学理论中,表示动作行为各阶段和状态的“体”和表示时间概念的“时”,是两个与谓词相关且各自独立的语法范畴,但在同属印欧语系的形态语言中,情况又有所区别。现代英语由于形态简化,在诸如“过去完成时”之类的表述中,“过去时”和“完成体”是搅和在一起的。而在芬兰语、挪威语等北欧语言以及俄语、波兰语等斯拉夫语言中,“时”和“体”是两个分得很清楚的概念。多数印欧语言在定位时体标记时,必须以词的形态变化来区分时体,以避免将时体混为一谈。汉语缺乏词的形态变化,时体概念是从词义中获取的,“尚”作动词时,“尚”“曾”互释,二者存在于共同的语义空间之中;作副词时,“尚”独立于“曾”“尝”之外,其义为“犹”“仍”“还”,表示事件在某个阶段的持续状态,是表示持续体的体标记。

-

“未”为古人记录时辰的十二地支之一,“未时”又称“日昳”或“日跌”,相当于下午13—15点,是时间名词。“未”假借为否定副词较早见于春秋时期,跟VP构成“未VP”,表示事情还没有进行到某种状态或事情还没有实现,是

${\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{对}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{现}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{在}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{情}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{况}}$ 的否定[23]。郭锡良等指出:“‘未VP’和‘未尝VP’的区别是很清楚的,‘未闻’是‘没有听说’,${\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{只}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{指}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{现}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{在}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{的}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{情}}{\underset{\scriptscriptstyle\centerdot}{况}}$ ,表示还没有实现,包含有将来实现的可能性;‘未尝闻’则是‘没有听说过’,只是简单地否定过去。”[24]他们的例示为:(7) a.宋人既成列,楚人未既济。(《左传·僖公二十三年》)

b.臣未尝闻也。(《战国策·魏策四》)

在上例中,“未”表示动作行为处于未完成的阶段和状态,是作为未完成体的“体”标记而存在的。在“未”所涉时间域的问题上,例(7)证明了“未”只与现在相关。可是,到了明末清初,由于“没”的出现及高频使用,“未”被“没”取代,“未”的时间概念也被混同化了,因此有人认为“未”是一个对以往(过去以迄现在)表示否定,对将来表示可能或愿望的副词[25]。有些辞书也给出了相左的释义,认为“未”表示过去不曾发生,用在动词谓语前,或单独成句,可译为“没有”[26],其例示为:

(8) 俎豆之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也。(《论语·卫灵公》)

我们发现,例(8)前半句的“尝闻”与后半句的“未学”形成过去和现在的前后对比,就当时的叙事语境来看,将“未”理解成表示现在不曾发生,似乎也并无不妥。

对“未”所涉的时间域,学界意见不一。本文认为造成分歧的主要原因是,汉语在表达事件的发生时间和完成状态的时候,缺乏属性明确的专门形式来表现性、数、格、时、体、态等与体词和谓词有关的语法范畴。近年来,越来越多的学者开始关注语法范畴问题,认为汉语通常不用词法手段标明过去、现在、未来等时态概念,而是将分辨重点放在实然(realis)和非实然(irrealis)的区别上,于是,时间概念的重担就落在了汉语种类繁多的模态词(modals)身上,这个现象在许多语义含混、模棱两可的结构中尤其普遍[2]。而形态变化丰富的语言则不同,一般都有相应的词形变化来表现这些语法范畴,汉语“时”和“体”的语法意义则是由两个彼此独立的语法范畴来分担的。吴福祥将“未”称为“已然性否定副词”,指出“‘未’是对完成体的否定,即否定动作或状态的完成”[27]。要注意的是,在形态学术语中,“完成”是体范畴,“过去”是时范畴,“时”“体”是两个维度,“完成”不等于“过去”,否定“动作或状态的完成”并不等于否定“过去”。

形态语言的时体范畴大部分能通过谓词的词形变化表现出来,比如俄语等斯拉夫语言,如果以“体”为轴,按语法系统性的原则,它们的谓词分为完成体和未完成体,完成体动词则有过去时和将来时两种形式,未完成体动词则有过去时、现在时和将来时等三种形式。“完成”不代表已成为过去,“完成”可以跟过去结合,也可以跟现在和将来结合。这种通过词形变化来直观反映完成/未完成状态与时间域的搭配关系的语言就是屈折语。当然,不是所有的屈折语都能完全体现这种“时”与“体”的平衡对称分布的,现代英语、德语、法语等由于形态简化而导致屈折缺省的现象不少。相对来说,俄语、波兰语等斯拉夫语,是屈折变化保留得较为完整的语言,比如波兰语的完成体动词很多就是在未完成体动词的基础上加前缀z-、prze-、na-、po-、szyć-等构成的,如uczyć(教/学)为未完成体,加前缀na-后的na-uczyć(教/学)就成了完成体。按照波兰语语法规则,未完成体动词“uczyć(教/学)”在时间域上可搭配过去、现在和将来,而完成体动词“na-uczyć(教/学)”则只能搭配过去和将来。汉语词汇没有这种形态变化,事件的完成与否以及如何搭配时间,不是通过动词的词形来体现,而是通过副词、名词以及助词等辅助性手段并结合语义来实现的。

“未”所否定的事件与现在相联,“未尝”“未曾”所否定的事件与过去相联[28]。“未”在述谓成分前,同时承担未完成体(imperfect)、现在时(present)、否定(negation)等三种语法范畴的功能,可是在“未”与述谓成分之间插入“尝”“曾”等时间标记后,“未”就仅剩否定功能,述谓成分的时体信息则由“尝”“曾”来承担,详见表 2:

在“未VP”中,“未”表示事件、动作或状态的现在情况,既是VP的时宿主,也是VP的体宿主;在“未尝VP”中,“未”仅为否定标记,时体功能是靠“尝”来实现的。而“尚未VP”的“尚”,是表持续义的体标记,不改变“未VP”的时间属性,“尚未VP”理应仍是表示现在情况的,也就是说,其时间域为现在。

-

“VP之前”的“之前”是隐性否定词,也可称为不出现否定词却能表达否定概念的零形否定。前辈时贤在“前”的时间指向上有两种观点。第一种观点认为“前”既可表过去,也可表将来[29];第二种观点认为“前”基本都表过去,“前”在时间指向上的无标记用法就是表过去,尤其是在作为后置语素或后置词来使用时[30]。学者们的观点尽管不同,但都认为“之前”跟“年、月、日、时”等本体时间一样,是具有同样指称时间功能的代体时间[31]。前辈时贤的研究说明了“之前”的“时宿主”身份。

“VP之前”作为句子的时间状语成分,其时间域由时宿主“之前”来标示,并受主句(S)情态事件的制约。情态(mood)在传统语法、功能语法和模态逻辑中有不同的内涵,Bybee等指出“不可能通过简明术语来说清楚情态系统的语义范畴或体现其意义的语法手段”[32]。本文所说“祈愿事件”,指与情态相关、主句用“可能”“可以”“应该”“必须”“只要”等情态动词或条件副词来表达建议、允许、必须、猜测、可能、预测、要求或义务等语义的事件。如果S是祈愿事件,则“VP之前”的时间域是未然,表示事情还没有发生,我们用“﹛-过去﹜”来标示;如果S是非祈愿事件,则“VP之前”的时间域是已然,表示事情已经发生,我们用﹛+过去﹜标示。“之前”具有[±过去]的时间双向指示功能,详见表 3:

主句中含有“必须”“不得”“能”等情态动词的句子构成祈愿事件,在祈愿语境下,“VP之前”的时间域为﹛-过去﹜,反之,在非祈愿语境下,“VP之前”的时间域为﹛+过去﹜,上表中的语料来自CCL现代汉语语料库,笔者随后又随机抽得150多个“VP之前”,显示在非祈愿语境下“VP之前”都表示过去。

“之前”具有指向﹛+过去﹜和﹛-过去﹜的双向时宿主的特点。在祈愿语境中,“VP之前”的语义为“[+否定;-过去]”;非祈愿语境中,“VP之前”的语义为“[+否定;+过去]”。

一. 副词“尚”是表示持续义的体标记

二. 副词“未”既是未完成义的体标记,也是现在时间义的时标记

三. 名词“之前”是双指向的时间标记

-

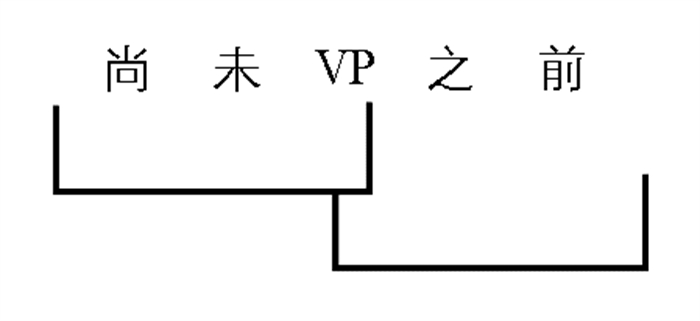

上文分别讨论了“尚”的体宿主属性以及“未”和“之前”的时宿主属性,此节讨论“尚”“未”“之前”等时体宿主各要素对“尚未VP之前”结构合法性的制约。“尚未VP之前”的构式义来自“尚未VP”和“VP之前”这两个否定结构的叠合,详见图 1:

据上文所述,在时间域是否受限于祈愿/非祈愿语境这个问题上,“尚未VP”不受限,任何语境下其时间域都只能是﹛-过去﹜,我们称为“时间窄域”;而“VP之前”则受限于不同语境,呈现出﹛-过去﹜和﹛+过去﹜的双向性,我们称为“时间宽域”,详见表 4:

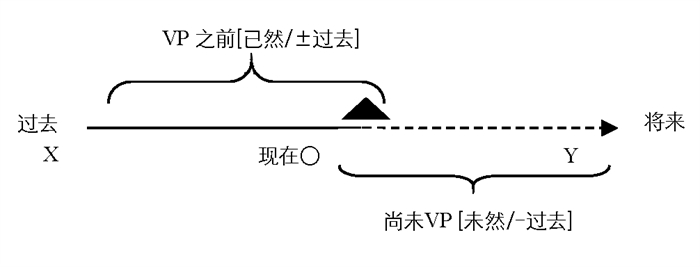

据表 4,当S的语义为祈愿事件时,“尚未VP”和“VP之前”在时间域上和谐一致,都是﹛-过去﹜;而为非祈愿事件时,二者在时间域上相斥。王灿龙指出,在考察“没有VP”“没有VP之前”的时间提取点时,以“VP”的发生时间为参照基准,用“○”表示“VP”,“○”即现在,“○”的左边是“以前”或“从前”,“○”的右边是“以后”或将来[23]。李向农指出,以当前为基准点把时间区分为过去、现在、将来,人类对时间加以主观确定的“过去—现在—将来”三时时间链,比其他的时间表述起着更为重要的作用[31]。我们参考前辈时贤的做法,以图 2的“现在○”为时间基准,表示“尚未VP”和“VP之前”的时间域:

将时间的维度想象成一条从左向右行进的射线,“VP之前”与“尚未VP”在○处重合,“尚未VP”的时间域是现在时点○以及从○向右延展表示非现实可能的一段虚线,而○左边的“VP之前”的时间域是一个从过去到现在(包括现在)的时段。时间的线性维度决定了“VP之前”与“尚未VP”叠合需同时遵守以下“时体和谐原则”:

ⅰ.主句祈愿原则:主句成分必须是祈愿事件;

ⅱ.时间和谐原则:“VP之前”的时间宽域要顺应“尚未VP”的时间窄域。

再看以下示例:

(9) a.警报尚未解除之前,你们不得离开。(自拟)

b.警报尚未解除之前,你们已经离开了。

例(9)a句的可接受度明显高于b句。首先,a句的主句成分“你们不得离开”是表禁止义的祈愿事件,满足“尚未VP”和“VP之前”组合的第一个原则。其次,祈愿语境下“VP之前”的时间域为﹛-过去﹜,具备了与“尚未VP”统一的条件,二者的时间域是和谐的;例(9)b句接受度低或者说不可接受,原因是它的主句“你们已经离开了”是非祈愿事件,违反了第一个原则,且由于非祈愿语境下“VP之前”的时间域为﹛+过去﹜,“尚未VP”的﹛-过去﹜时间域与“VP之前”的﹛+过去﹜时间域彼此矛盾,与单向线性行进的时间图式发生冲突,增加了人类大脑解码的负荷,句子理解的难度系数变高而导致可接受度降低。

本文篇首例(1)(2),其主句中含有“可以”“只要”等祈愿标示成分,故主句为祈愿事件,祈愿语境下的“尚未VP之前”可作正反同义理解,语义值等同于只取用“尚未”“之前”其中一个的“尚未VP”或“VP之前”。而例(3)(4)的主句成分都是已然事件,为非祈愿事件,非祈愿语境下“尚未VP”与“VP之前”在时间域上是不相容的,强行叠合的“尚未VP之前”困扰了受话人对时体范畴的认知,导致可接受度降低。

王灿龙在考察“没有VP之前”与“没有VP”时指出,二者最大的不同是“‘没有VP之前’的时间义还包含有一种不可忽视的、也是表达者着意要强调的语用义‘VP的未然性’”[23],换言之,“没有VP之前”的时间指向一定不是过去。“尚未VP之前”的时间指向是“○”及“○→Y”移动的顺向时间流,“尚未VP之前”的非过去时间特征也支持了王灿龙的结论。

-

“尚未VP”在古代并不常见,只是到了现代才多了起来,而“尚未VP之前”这一结构,在笔者所检索的古代汉语语料中暂时还没找到。前辈时贤对“未VP之前”的考释有限,且考释者也认为个别语例有存疑可能[16]。这个结构的合法性历来备受争议,却一直未被叫停使用。笔者认为,一方面是语法的时体和谐原则在发挥规约作用,另一方面语用习惯又在推动着语言的实际表达,二者的双重作用是该结构呈现出“且辨且用”状态的根本原因。上文讨论了时体和谐原则,下面从增效动因、认知动因、近似结构影响等方面讨论语用习惯的作用。

-

研究双重否定的学者认为,“未VP之前”同时含有显性否定词“未”和隐性否定词“之前”,但在实际的语义理解中至少有一个是没有否定作用的,因此可视为羡余否定[33]。羡余否定是一种重要的语用否定,其语用功能是为了加强否定意义。“尚未VP”和“VP之前”这两个否定结构共现于最小构式“尚未VP之前”,从语用角度讲,是羡余否定增强否定效果的手段。在讨论否定强化的实现手段上,目前主要有以下两种有影响的说法。

其一是“语义变异”说。自然语言中的否定不像数学上负负得正那样可以互相抵消,有时更是一种语用策略,表现为在语义和语序限制下,否定结构会发生语义变异。发生语义变异的词涵盖了名词、动词、形容词、副词、介词、连词等绝大部分词类,这些词的语义变异有一个共同特点,即通常只限于否定结构,并经历了一个形态化过程,一般用来表示程度或加强否定语气[34],如:

(10) a.好不痛快=好痛快 b.好不难受=好难受

“好”相当于一个程度副词,和“不”结合成强调副词“好不”,意思等于“好”,例(10)中的否定词“不”是羡余的,没有否定的作用。否定结构“尚未VP之前”,在句子主干为祈愿事件这一特定语境下,显性否定词“未”和隐性否定词“之前”有一个由于语义变异而选择否定忽略。即:

(11) a.尚未VP之前=尚VP之前 b.尚未VP之前=尚未VP

“尚未”等于“尚”,或“VP之前”等于“VP”,在实际理解时可视为其中的一个否定在语义上是羡余的。

其二是“肯定与否定的不对称”说。梅祖麟曾论证汉语存在正反两式的平衡,认为“正反两种形式在短期内可以不对称,长时期会走向平衡”[35]。“尚未VP”“尚未VP之前”就是汉语正反结构变化的体现。沈家煊指出,汉语里肯定与否定对立的消失跟说话人的心理期待有关,在涉及不如意的消极意义的事件时,就会出现肯定与否定对立的消失现象[36]。如:

(12) a.差点儿闹笑话=差点儿没闹笑话

b.一个人难免犯错误=一个人难免不犯错误

c.留神摔下来=留神别摔下来

d.有个别单位拒绝执行=有个别单位拒不执行

如果从交际效能出发,也能解释这种添加一个否定词而意思不变的情形。交际中说话人感到有必要去强调否定意义以避免误解,于是就会加上实际是赘余的否定词。“之前”与“差点儿”“难免”“留神”“拒绝”类似,都含有否定意义,但否定形式隐晦,为强调否定,说话人就在“VP之前”又加上否定结构“尚未VP”,于是就构成了“尚未VP之前”。

上述羡余否定的语用增效观点在学界影响较大,但要注意的是,“尚未VP之前”内部有两个时间成分,受时体和谐原则制约,叠合成功后才能成为羡余否定结构。

-

汉语的结构顺序反映了汉族人思维的时间顺序性和汉语的“句尾焦点”原则,汉语的核心内容总是在句尾出现[37]。“尚未VP之前”是时间标示成分,通常位于句子前部,而位于句尾的句子主干才是句子的新信息和焦点内容。“尚未VP之前”作为句子的次要成分,不负载句子的主要信息,只可能出现在除句尾之外的非焦点位置。不显眼的非焦点位置为含混表达提供了暂时的栖居空间,同时也影响了人们对此处信息的认知注意和处理态度。在认知上,人们对非主要信息往往止于一种模糊的不准确认识甚至忽视的认知态度,此种态度有可能是叠合否定结构“尚未VP之前”得以存在的认知动因。

近代汉语中有不少“尚未”和“之前”共现的句子,不过皆以分离形式出现,还没有叠合成“尚未VP之前”。时间指代成分“VP之前”位于前面,动词词组“尚未VP”作为焦点信息置于句尾,“尚未”“之前”这两个都表示时间的成分没有共处于同一个构式,认知处理相对简单,句子是易于理解的。如:

(13) 贾著《新语》在申公卒业之前,浮邱尚未甚老,贾之年辈当亦与相上下。(余嘉锡《四库提要辨证》)

根据上文时间域的确定规则,由于例(13)主句成分不是祈愿事件,那么“之前”的时间指向是过去,而否定副词“未”是与现在情况相联系的,主从时间域势必形成冲突,那么,如何解释这种冲突呢?本文认为,尽管次序像似性在世界语言里广泛可见,且在汉语里极为强势,不过也有其作用的范围与效度问题。在包含多于两个述谓单位的构造里,若为非对称型的向心结构,语序往往由其他原则决定,其中最主要的是距离像似性,亦称概念距离原则[38]。述谓结构“尚未VP”是焦点信息,句子其他述谓结构在概念上要向这个焦点信息靠拢,“尚未VP”的[+否定;+现在]语义才是言者所要强调的,非焦点位置的“VP之前”可以模糊处理,言者用“否定现在”来描述一种身临其境的当下状态。

-

“尚未VP之前”的出现,有可能是受到了两汉魏晋以来近似结构“未VP之前”以及元明以来“尚未曾VP”“未曾VP之前”和“没(有)VP”的影响。从先秦到近代,促使“尚未VP之前”现世的近似结构几乎存在于古代汉语的各个时期,这些近似结构是“尚未VP之前”的前身,它们形成了影响“尚未VP之前”的系列结构。这些前身结构交错出现于语言使用的不同场景,虽然它们有一个大致可考的历史时期,但限于古籍考证情况,目前我们还不能划分它们的界限,难以为其确立一个明确的历史演变链。

第一,“未VP之前”是“尚未VP之前”的直接源头。张福通认为,“未VP”“未VP时”“未VP之前”同义,“未VP”是最早的前身,战国时期出现同义结构“未VP时”,至两汉时期出现“未VP之前”后,这三个结构就并存且可以交替使用了[20]。“未VP之前”的用例在先秦经文中罕见,大多出现在西汉以后的史书和后人的经文注疏中。唐宋注疏把“未VP”“未VP时”“未VP(之)前”作为同义结构交替使用,是“尚未VP”“尚未VP时”“尚未VP之前”被视为同义结构以及近现代“尚未VP之前”得以广泛使用的最直接的源头。

第二,“尚未曾VP”演化为“尚未VP”。元明至近代,出现了“尚”和“未曾VP”结合使用的情况,就笔者所检索的古汉语语料而言,发现“尚未曾VP”主要出现于民间通俗话本小说中。如:

(14)(正末云)且住。那渔父的大恩尚未曾报得。怎好着这村厮儿又为我而死。(《全元曲·继浣纱渔翁伏剑》)

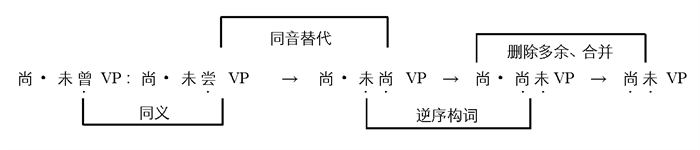

古汉语多用“尝”表“曾经”义,少用“曾”,通常用“未尝VP”表示对过去事件的否定,相当于“没有VP过”,元代以来民间话本中的“尚·未曾VP”即“尚·未尝VP”。古音的“尚”“尝”同为禅母阳部字,“尚”“尝”在近音替代过程中,“尚·未尝VP”有可能错衍为“尚·未尚VP”,又由于汉语在先秦时期就存在“尚未/未尚”“尝未/未尝”等副词逆序构词的传统[39],“尚·未尚VP”逆序而成“尚·尚未VP”,最后“尚·尚未VP”删除多余且合并为“尚未VP”。如图 3所示:

“尚未曾VP”与“尚未VP”,后者很有可能源自前者,当然,这一推测尚需历史材料进一步佐证。

第三,“未曾VP之前”诱导“尚未VP之前”效仿。在表层形式上,“未曾VP之前”是“尚未VP之前”的近似结构,如:

(15) 尚在未曾查禁之前,本人久已身故,其子孙亦无另行刊刻之事,均非徐述夔一案可比。(《纂修四库全书档案》)

“曾”是表过去的时间副词,由于例(15)“VP之前”所在的主句不是祈愿事件,故“之前”也表过去时间,于是“未曾VP”和“VP之前”在时间范畴上是一致的,隐形否定词“之前”与“未”构成了羡余否定,所以“未曾VP之前”是羡余否定结构。“尚未VP之前”的时间域有别于近似结构“未曾VP之前”,前者只能是现在,后者只能是过去。不过,尽管二者在时间域上完全相对,但由于结构相近,“未曾VP之前”也有可能成为“尚未VP之前”效仿的诱因。

第四,“没(有)VP”以及“未”的时间特征淡化。上文述及,来自上古汉语的否定词“未”仅限于否定现在,与中古以后既否定现在也否定过去的通用否定词“没”有别。可是由于“无”“未”“不”“没”都有表达主观小量的语义特点,近代人们使用否定词时,实际上已开始逐渐混同使用“未”“没”。“未”表现在的时间特征逐渐模糊。古汉语中“未”假借为否定词时,只能用在动词前构成“未VP”和“未尝VP”。前者否定现在,表示动作还没有发生或事情还没有进展到某种状态;后者与过去时间副词“尝”结合,表示动作或事件过去没有发生过,用来否定过去。而当被否定成分为NP时,则用否定词“无”。中古以后,随着动词“没”逐渐语法化为否定词,无论时间上否定现在还是过去,词性上否定VP还是NP,“没”囊括了“未”“未尝”和“无”,详见表 5。

在现代汉语中,“没”作为否定词已经取代了“未”“无”。“未”通常不在现代口语中出现,其标示现在的时宿主特征也逐渐淡化。

综上,除了语用增效和认知动因之外,“尚未VP之前”还有可能是受两汉至近代以来“未VP之前”“尚未曾VP”“未曾VP之前”“没(有)VP”等近似结构的推动,并在淡化“未”的时宿主语义特征“[-过去]”的情况下出现的。

一. 羡余否定增强了否定的表达效果

二. 语言结构顺序反映了信息处理的认知策略

三. 近似结构为“尚未VP之前”提供了助推

-

“时”和“体”作为语法范畴,原本是西方语言学界以屈折语为研究对象而创造的两个概念,有关汉语有没有与之对应的语法范畴,汉语“时”“体”以何种面目呈现等问题,在汉语语法界历来是一个颇有争议的学术问题。语言中的时间、体貌、性质、状态等意义是人类的普遍概念,标记和承载这些普遍概念的方式有同有异,汉语不同于形态语言,时体等语法范畴的实现是在词汇形式的辅助下结合语义来实现的。虚词和形态变化,二者异曲同工,殊途同归[40]。汉语不以词形变化来呈现时体范畴,而是用名词、副词、介词等词类来担当时体宿主的特点,决定了以西方形态学设定的形态范畴来讨论汉语的时体,不能真正解决问题。

本文考察了包含时体范畴的典型结构“尚未VP之前”,从定位汉语时体宿主切入,分析时体范畴对这个结构的制约,讨论时体和谐原则与语用习惯对该结构的双重影响,研究结论是:“尚”是持续体宿主,“未”既是现在时宿主同时也是未完成体宿主,“之前”是指向现在、过去的双向时宿主。“尚未VP之前”既要受语言内的句法时体和谐原则的制约,同时又受到增效动因、认知动因和近似结构等语言外因素的语用推动,语言内外的双重作用是该结构表现为争议状态的根本原因。

典型案例的考察,有助于从汉语事实出发回答长期以来汉语时体范畴的纷争问题,有利于构建汉语自身的不同于屈折语的超形态的时体系统,并为多年来困扰我们的语言规范问题提供理论方案。不同于屈折语以词形变化来反映时体范畴,“尚”“未”“之前”是以词汇手段来标记汉语时、体语法范畴的,是一种超形态的时体标记形式,这种超形态的语法标记同样能起到定位时体范畴的作用。

通过对“尚未VP之前”的研究,本文发现:第一,不同语言时体范畴的表现方式不同,但所包含的时体意义是相同的;第二,时体和谐原则不仅是形态语言要严格遵守的结构法则,也是非形态语言在以超形态的词汇手段正确、有效地表达时体意义时要遵守的语义原则;第三,时体范畴的理论阐释最终要回答和解决语言实际使用的问题。本文对屈折语的时体和谐性没有具体进行举证,主要探讨的是汉语的时体范畴和时体一致性的问题,重在对汉语时体范畴的超形态表现及所涉结构合法性的历史争议进行解释,为汉语时体研究突破西方传统形态学框架和构建符合汉语自身特点的时体系统,尝试提供新的研究视角和方法。

DownLoad:

DownLoad: