-

注重以和平方式解决争议和矛盾、旨在促进区域合作的“东盟方式”,被看作是东盟推进自身一体化进程的准则和模式[1]。当中美两国在印太地区的竞争加剧之时,“东盟方式”的可持续性便开始遭受质疑。一方面,随着东南亚区域内大国竞争的加剧,成员国之间在域内所显现出的不同的利益点,使得东盟在内部遭受“分化”的冲击[2]。另一方面,域外大国在东南亚区域内战略竞争的提升,放大了东盟缺乏集体行动能力和低效率解决问题的困境,使得东盟的“中心地位”在外部受到挑战[3]。进而按照这样的推算,东盟将会不断失去实行两面下注的对外政策空间。因为对冲的前提条件在于大国间的竞争属于包容性竞争,使得中小国家有足够的可供选择的战略选项,也就促使中小国家拥有对地区事务和区域议题的塑造能力[4]。但是当大国之间的竞争走向对抗时,中小国家会面临选边站的压力,迫使它们转变自身政策,最终达到实行对一方追随且对另一方制衡的对外策略。也就是随着美国政府将中国视为系统性竞争对手,东盟理应会面临越来越强的站边压力,促使着东盟不断割舍自身在东南亚区域的自主权,来面对大国之间的战略竞争变化,从而减少因大国竞争的加剧而受到冲击的可能。

然而从东盟的对外政策来看,在中美竞争加剧的情况下,东盟却不断地诉求着塑造自身的自主性。随着2018年11月,美国特朗普政府发表“推进自由开放的印太战略”以声明自己的印太主张后,2019年6月23日,第34次东盟峰会便顺利通过了《东盟印度洋—太平洋展望》(简称《东盟展望》),强调东盟在印太地区需要发挥主导作用[5]。且在2020年12月10日所开展的十四届东盟国防部长会议和第七届东盟防长扩大会议上,东盟方面通过了《东盟防长会议三年行动计划(2020~2022)》,以进一步强调落实东盟共同防务合作的效率,保障东盟能够积极面对突发的传统与非传统安全的挑战[6]。因此,不同于国际关系学对冲理论推算的是,当前东盟的对外政策反而体现出东盟在加强自身的自主性。因为从《东盟展望》的内容来看,东盟当前的对外政策仍然秉持着对冲倾向,即在明确表示自身不站边的外交政策的基础上,既保持包容理念与中国合作,又不完全拒斥美国的“印太战略”[7]。同时,在2022年2月28日白宫新闻秘书普萨基宣布了拜登政府将在同年3月28日于华盛顿举办“美国—东盟特别峰会”的消息后,东盟方面对此反应寥寥,最终此次峰会被宣布暂时延期举行[8]。从大国政策方面来看,美国在2022年年初高调邀请东盟举行共同峰会,目的在于确保东盟方面在大国竞争阶段下的决策目标与相关对外政策走向能够同美国利益一致。因为美国自冷战时期就不断在寻求构建远东环形防御圈以争取将东南亚国家纳入西方阵营[9],此时美国也期待在新的大国竞争环境下加大对东南亚事务的战略投入。但事实上东盟方面并未在大国竞争压力之下选择削弱自身的自主权,反而在调整自身的对冲政策以保障东盟独立自主的性质。东盟方面对美国峰会邀请的冷反应,也体现出了东盟对于东盟本身的信心,以及对于自身自主性利益表达的决心。这便产生一个矛盾,既然东盟对外政策发挥效应的前提是需要大国之间处于包容性竞争,东盟为何能够在大国竞争加剧的情势下不断实现自身的自主性提升?

既有研究中学者们关注到东盟在现阶段的大国竞争环境下加强了对于东南亚事务的自主权,并以此构成在国际关系学层面上对于东盟自主性的进一步研究。《布莱克维尔政治学百科全书》中将“自主”(Autonomy)定义为“可以按照自己的目标来行事”[10]。对于东盟而言,其自主性的实现和发展来源于授权与认可,也就是东盟需要扮演着领导者的角色,以避免东盟在区域合作中被边缘化,继而保障成员国和域外国家保有对于东盟的承认[11]。所以对于东盟,自主是保障其核心功能的必要因素,具体在于东盟需要巩固自身区域合作的领导力,以及对东盟事务的治理能力[12]。刘若楠将东盟对中心地位的诉求描绘为东盟对区域主导权的掌控,源于东南亚区域本身就存在权力真空,这便促使东盟会主动追求在东南亚事务的领导权,且担忧域外国家对于这种领导力的侵蚀[13]。肯尼思·艾伯特(Kenneth W.Abbott)也同样指出,国际组织的自主性,是指国际组织拥有一定程度的按照自身偏好自主行动的权力[14]。进而这样一种自主性诉求被归纳为对“中心地位”的追求,也就是东盟方面对《东盟宪章》中“以东盟为中心”的进一步诠释。王传剑指出东盟的自主来源于其“中心地位”的稳固[15]。周士新也指出,东盟在议程设置、议题建构和规范导向都具有较强的主动权甚至主导权,以提升“空间”的形式,保持东盟在地区合作中的“中心地位”[16]。所以东盟有追求自身自主性的需求,这既是《东盟宪章》所明确的东盟利益所在,更是东盟生存与发展的基础要求。同时既有研究也指出,在大国竞争的环境之下,东盟的确面临着域外大国所带来的对于东盟在东南亚区域的自主权的侵蚀,且东盟在这样一种侵蚀之下,依然在确保自身在东南亚区域的自主性和中心地位。然而既有学术研究虽然点明了东盟需要保障自身的自主性以确保在大国竞争的侵蚀力作用之下得以生存和发展,但是其中存在着两方面的不足:首先,东盟对于自主性的修复是否能够与大国所带来的侵蚀力相匹配?其次,东盟自主性是否存在值域,即东盟对于自身自主性的追求是否是一种永久性的增强,还是存在某种标准?因此,选择对东盟的自主性发展构建理论与因果联系,以此实现对于东盟对外政策研究的新的视角和分析方法,进而构成了研究东盟自主性的学术意义。

HTML

-

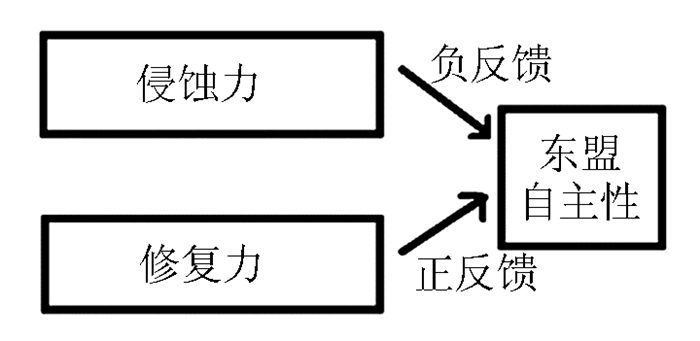

东盟作为国家联盟,其自主性体现在其自身主导权的实施,具体表现为东盟对外政策中所不断强调的“中心地位”,并以此表达东盟对于东南亚事务独立的主导性地位[13]。因此,要量化考察东盟的自主性,也就是要量化东盟的区域性独立主导地位,即考察东盟“中心地位”的发展情况。从实践角度来看,东盟的“中心地位”包含两层含义:“内部中心地位”和“外部中心地位”。也就是东盟“中心地位”的提升既包含了东盟对成员国关系的不断加深,又包含了东盟在其主导的区域事务中所发挥的平台作用在逐渐增加[15]。所以,对于东盟而言,其自主性变化来源于两个维度的作用。在负反馈上,削弱东盟自主性的来源,便是东盟内外部方面对于东盟“中心地位”的侵蚀;而在正反馈上,东盟自主性的增加来源于东盟内外部方面对于东盟自主性认同的提升,也就是东盟自身对于自己东南亚区域“中心地位”的不断修复。而这样一种负反馈的侵蚀以及正反馈的修复,使得东盟的自主性出现动态的变化。

因此要说明在大国竞争加剧下东盟的自主性是如何变化,就要从两个维度进行考察。一方面,需要探究在大国竞争加剧的情况下,东盟自主性受到了怎样的侵蚀作用;另一方面,考察在大国竞争加剧的背景下,东盟如何维护和保障自身的自主性。而侵蚀力和修复力对于东盟自主性所形成的有差异的作用力表现,也就构成东盟自主性的变化。所以从理论模型来说,侵蚀力与修复力之间应当存在一个先后关系,即东盟对自身自主性的修复,来源于东盟方面对侵蚀东盟自主性的环境的应激。因此东盟自主性的变化理应存在三种形式:第一,东盟对于自身自主性的修复与环境对于东盟自主性的侵蚀作用相对等,即东盟自主性在环境变化中保持不变的情况。其产生的原因来源于弱的环境压力,也就是弱的环境侵蚀力使得东盟不需要对自身的自主性做过多的修复,从而实现东盟自主性的前后平衡。第二,东盟所面临的环境侵蚀力远超出东盟对于自身的修复能力,从而导致东盟自主性的下降。这便是对冲理论对于东盟自主性的预测与推算,即竞争的大国双方对于东盟所施加的作用力远大于东盟自身所能承受的体量。所以在大国竞争渐渐变为系统性竞争的情况下,东盟将难以维持两面下注的对外政策,进而为了确保东盟不受波及并保障自身安全,东盟都很难再有能力维持自身的自主性,也就变为在侵蚀力的作用下弱化自身的“中心地位”,使得传统的东盟路径失效[17]。第三,东盟对于自身自主性的修复超过了环境的侵蚀作用,使得东盟的自主性获得阶段性的提升。也就是在环境侵蚀力表现出一种侵蚀倾向的作用下,东盟意识到了要加强自身的自主性以面对新形势下的大国竞争压力,进而出现东盟对于自身自主性的修复力大于当前环境侵蚀力的情境。

所以,基于东盟自主性的正负反馈表现可知东盟自主性的提升是东盟的一种阶段性的应激反应的体现。即当前东盟自主性能力的阶段性提升来源于东盟对于大国竞争环境的前景认知,而当东南亚区域内大国的竞争所带来的侵蚀力作用低于东盟所判定的这样一种认知时,东盟的自主性会在超前的修复力的作用下获得具有时效性的提升。因此根据得出的东盟自主性因果机制,判断出东盟此时能够在大国竞争加剧的环境下实现自身自主性的修复的原因,来源于此时东盟所创造出的对其自主性的修复力作用大于环境所带来的侵蚀力作用。

-

东盟的“中心地位”诉求自东盟十国区域组织成立之际便成为东盟对外关系中的重要原则之一。1999年,随着东盟地区论坛、东亚峰会以及东盟防长扩大会议的举行,“东盟方式”逐渐被区域内外主要国家所认可和接受,而东盟在区域合作框架中的中心地位(centrality)也因而得以确立[18]。起初东盟强调自身的“中心地位”在于凸显自己在东南亚地区的主导地位以及对于东亚区域合作的主导权。然而随着越来越多的域外国家与东盟签订友好协议并逐渐接受“东盟方式”,东盟对于自身中心地位的诉求也就从寻求拥有东亚区域合作主导权,拓展为东盟在东亚区域合作中扮演着“引领者”“驱动者”以及“中间人”等角色,并立志成为参与合作的各方共同认可的区域合作的中心[19]。因此,东盟的“中心地位”之所以能够在区域合作机制中生效,存在一个不可忽视的基础,即在外交层面的被认可。也就是新加坡外交官比拉哈里·考西坎(Bilahari Kausikan)所指出的,东盟的“中心性”是一个建构的政治概念,如果得不到广泛认可,它也就不会存在[20]。以此度之,东盟的自主性也应当是一个建构性的概念,即在外交层面上东盟的独立性与自主权被越广泛地承认,那么作为国家间联盟的东盟的自主性也就更能体现在区域合作中。所以,影响东盟自主性的侵蚀力和修复力,也就表现在对这种自主性承认的侵蚀以及对这种自主性认可的修复上。

-

首先,当大国之间的竞争加剧时,竞争大国会因此寻求扩大自身的国际支持,以求在竞争环境中更具有优势。2017年12月18日,美国特朗普政府颁布其首份《国家安全战略报告》,将中国定义为“战略竞争者”,并以此为契机开展与中国方面在科技创新领域的领先地位的竞争,使得中美之间的大国竞争也因此不断激化[21]。美国方面则基于自身的“印太战略”,选择对东盟成员国开始采取有区别的外交,即实施着美国的“环状外交”策略。具体而言,在美国的“印太战略”计划中,美国对东盟成员国采取不同的外交措施,其中,将东盟成员国划分为同盟国、伙伴国、拟加强外交国家、维持现状国家四类,并根据其类别采取不同的外交[22],这造成了对东盟的分化。特别是在中美竞争不断加剧的情况下,美国对于东盟各成员国的外交政策更体现出差异性:在2018年6月的香格里拉对话会上,时任美国国防部长马蒂斯明确表示当下美国在东南亚的重心,在于加大寻求与指定的东南亚国家,即印度尼西亚、马来西亚和越南等东南亚地区的重要国家发展新的伙伴关系[23];2021年12月13日,现任美国国务卿布林肯在其首访东南亚的出行计划中,也明确拟定了将要访问印尼、马来西亚和泰国这三个东南亚国家[24]。因此,东盟在大国竞争加剧下所面临的对于自身自主性的侵蚀力之一,便是大国不同重心的外交所带来的分化作用。分化所产生的原因在于竞争中的每一方在该区域内都无法实现绝对优势,同时为了巩固自身的相对优势,它们更倾向于选择对域内的不同国家实施单独的对外政策。而这样一种竞争大国有选择性的外交,便影响着区域内部的整体性。进而对于东盟而言,美国在外交方面的选择会导致成员国加深对美国的认可而淡化对于东盟的认可。于是,这样一种竞争大国在其战略发展中所导致的分化,也就构成对东盟自主性产生侵蚀力作用的来源之一。

其次,当大国竞争加剧时,竞争大国更倾向于建立稳固的多边关系,以确保大国自身的主导地位。例如,美国方面虽然在印太地区不断强调会重视美国与东南亚地区的关系,然而在实际操作中则更倾向于“四方机制”(QUAD),而并非选择与东盟方面建立连续性的外交政策[25]。但这样一种竞争大国为了保持自己在区域内的影响力,并不断在域内构建有利于自身战略联盟的行为,会从两方面对东盟的自主性产生侵蚀力:一方面,竞争大国在区域内所构建的新的体系,会侵蚀区域内的既有体系。无论是基于“印太战略”所强调的“四方机制”,还是以安全伙伴关系为由所建立的美英澳“奥库斯”(AUKUS)联盟,本质上还是美国方面期望能够将印太地区的主导权掌握在自己手里。这些美国所构建的新的战略体系,会吸引域内国家更偏好于选择美国新建立的多边机制,导致其自然地会与东盟争夺在印太区域的主导权,并威胁东盟的中心地位[26],从而产生对于东盟自主性的侵蚀力。另一方面,竞争大国选择构建基于自身的战略体系,也间接体现了竞争大国对于既有体系的不认可。这对于东盟而言是其保障自身自主性所不可忽视的风险,因为一旦东盟的平台作用不被竞争大国所认可,在东盟所期待能够大展身手的多边合作领域,就很难表达出自身的主导权和中心地位,东盟的自主性也就被淡化。因此竞争大国在特定区域内所建立的新的关系网络,是对东盟自主性产生侵蚀力作用的又一个来源。

此外,在大国竞争程度加剧的情况下,竞争大国会更加严格地审视既有的国际合作与多边机制,以确保更多的资源能够流向竞争大国自身,继而影响已有的东盟对外政策结构。例如,在中美贸易摩擦加剧的背景下,随着中国对中间商品的需求下降,东盟国家对华出口也因此受挫,同时中美贸易摩擦也加速了跨国企业向东南亚的产业转移,但目前东盟成员国只局限于低端制造业的转移[27]。当大国竞争加剧时,对于东盟而言所面临的另一个困境便是自身供给结构的转型难题。即大国间竞争走向激化时,竞争大国必然会调整自身的对外贸易结构,以寻求实现资源的最优化。而这样一种竞争大国在对外贸易中的优化,必然会导致竞争大国裁减不必要的贸易联系以及弱化低利益效率的外贸分支。东盟则需要随之调整自身的对外供给结构以面对大国的对外贸易政策的转变,也就从内部产生了两方面对于东盟自主性的侵蚀力:第一,对外供给结构的调整本身就是一种对于东盟自主性认可的消耗。也就是当东盟选择改变既有的对外供给结构时,成员国对于这样一种调整的认可,以及成员国对于调整之后的东盟结构的认可,都会消耗东盟自身的内部中心性。第二,随着竞争大国的偏好不断调整自身供给结构的东盟,也间接地暴露出了东盟本身是依附于竞争大国的事实,这也会消耗其成员国对于东盟的已有认同。所以,大国竞争加剧所带来的原有的大国外交政策的变化,是另一个对东盟自主性产生侵蚀力作用的来源。其主要的侵蚀作用基于竞争大国新的需求会迫使东盟调整自身对外政策,然而这样一种调整是需要消耗自身内部的成员国认同,来实现在新的环境下东盟的生存与发展。

因此,在大国竞争加剧的环境下,东盟此时所面临的竞争大国对外政策调整,主要存在以下三个特点:扩张性、主导性、选择性。扩张性来源于竞争环境下大国需要扩大自身的优势,这必然侵蚀既有的国家间关系与多边体系结构。主导性来源于竞争环境下大国更倾向于维护自身的主导地位以减少来自竞争方的制约,为实现该目标就需要侵蚀既有多边体系并塑造更易于自己主导的新体系。选择性来源于竞争环境下大国对于资源的更为严格的消耗,是竞争大国规划自身在竞争中战略成本的表现,而这样一种大国的成本控制就自然地侵蚀着既有体系中的国家间关系。所以,大国竞争加剧下东盟自主性所面临的侵蚀力主要来自于三个层面:首先,是竞争大国的扩张性所带来的对于东盟整体性的直接侵蚀;其次,是竞争大国的主导性诉求所创建的新的国际多边结构对东盟主导性的边缘化;再次,是竞争大国的选择性表现所带来的对于东盟结构调整的隐性侵蚀。继而从东盟自主性的内容上看,这三种侵蚀力作用理应会对东盟产生内外两部分的影响。在内部层面,由于竞争大国的政策更具有选择性,东盟一方面面临着竞争大国对于东盟整体性的分化,另一方面东盟内部也面临着自身政策调整所带来的结构重塑的困境。在外部层面,由于竞争大国更倾向于构建以自身主导为基础的多边体系,使得域外国家在选择合作的多边机制时,也会更加倾向于竞争大国所能主导的国家间体系。所以,在侵蚀力作用的情况下,东盟的自主性将会受到削弱。第一,在侵蚀力的作用下东盟实现整体性决策部署将越来越困难。竞争大国扩张所带来的分化,会使得东盟成员国内部的利益决策出现越来越多的不统一,进而导致东盟将逐渐受制于竞争大国的战略选择,并逐步放弃自身的自主性以确保内部成员之间的矛盾不被激化。第二,在侵蚀力的作用下东盟的结构调整将越来越有限。竞争大国对外政策的调整会迫使东盟需要不断调整对外结构,但东盟自身的体量并不能保证东盟能够长期不断地进行这样一种供给调整,这便使得东盟会不断减弱对于成员国的核心主导能力。第三,在侵蚀力的作用下东盟将在国际合作机制中越来越难具有中心地位。竞争大国在竞争环境下所构建的新的多边机制,必然会加强对于这样一个新的机制的合法性的强调。也就迫使域外国家更倾向于选择竞争大国所主导的多边机制,以寻求在大国竞争环境下加入更为稳固的多边体系。在此情势之下,东盟实现或加强以自身为主导的多边合作机制将会越来越困难,这就使得东盟在国际合作中的中心地位被不断淡化。

-

对于东盟而言,既然大国竞争的加剧会带来对于东盟自主性的侵蚀力,为了维护自身自主性的东盟必然会对这样一种侵蚀作用作出应激反应以避免自己的核心诉求被不断边缘化。在时间层面上,大国竞争的激化所带来的对东盟自主性的侵蚀力作用一定先于东盟方面的应激表现,因此东盟对其自主性所实现的修复力作用,体现为修复因大国竞争的激化所造成的自身自主性的损失。

东盟实现对自身自主性的修复力的表现之一在于巩固东盟自身的整体性,即强调东盟及其成员国在东南亚区域的核心地位,以减少域外大国对于东盟的区域一体化诉求的侵蚀。随着美国方面将中国定义为“战略竞争者”并在此不久便宣布了美国自身的“印太战略”构想后,东盟意识到在面对大国竞争加剧时需要化解东盟成员国内部对于竞争大国的立场差异,于是在2019年6月23日,第34次东盟峰会顺利通过了《东盟印度洋—太平洋展望》,以表达东盟在印太地区的诉求和期望。《东盟展望》所强调的诉求有四点:第一,亚太和印度洋应是紧密相互联系的两个区域,在该区域中,东盟发挥着中心和战略作用;第二,把印太区域确定为对话与合作而不是竞争;第三,强调海域和远景在不断发展区域架构中的重要性;第四,东盟的观点以《东南亚友好与合作条约》所载的宗旨和原则为指导,并突出东盟中心地位的重要性[28]。从《东盟展望》中可以看出,东盟在大国竞争的环境下,所要强调的自身诉求有三点:首先,强调东盟在印太地区的“中心地位”。这是东盟面对美国方面构建新的“四方机制”做出的外交层面的回应,旨在表达东盟在区域内的主导性。其次,强调在印太地区合作的重要性。这是东盟对于大国竞争本身的回应,旨在弱化大国竞争中的对抗性,以放缓东盟自身因为大国竞争的加剧而面临单边选择的速度。再次,突出东盟在亚太地区的利益诉求,以海洋利益为由表达和捍卫自身的自主权。因此,在面对竞争大国在区域内建立新的多边体系,削弱东盟原有的在亚太地区的影响力和主导权时,东盟所采取的措施是提出并强调东盟自身在印太区域内的利益诉求与主导权力,从而缓解因竞争大国建立的新体系所带来的对于东盟中心地位认可的侵蚀。所以,东盟在面对大国竞争加剧时所采取的对于自身自主性的修复方式之一,便是在外交层面加强自身的领域认同。即突出东盟在合作领域的中心平台性、强调东盟在东南亚区域中的重要性、表达东盟在亚太区域内的利益诉求,继而凸显东盟有区别于竞争大国所构建的新的多边体系的特点与要性,以此来修复因竞争大国在区域主导权上的争夺所导致的对东盟自主性的侵蚀。

此外,东盟对自身自主性的修复,还在于东盟进一步拟定了成员国之间的中长期发展计划。美国对于东盟各个成员国所采取的不同的外交态度,使得东盟方面意识到竞争大国会因为对自身战略的追求,有意或无意地会对不同的东盟成员国实行单独的外交政策。而这会从内部分化甚至瓦解东盟成员国对于东盟中心地位的认可,进而削弱东盟自身的自主性。因此在2020年12月10日所开展的十四届东盟国防部长会议和第七届东盟防长扩大会议上,东盟方面通过了《东盟防长会议三年行动计划(2020~2022)》,以强调落实东盟防务合作效率、保障东盟能够积极面对突发的传统与非传统安全的挑战。会议上东盟方面强调东盟内部在国防工业、后勤、维和、军事医学等防务领域的合作进展不容忽视,并在东盟防长会框架下通过《东盟人道主义援助和救灾待命部队概念文件》《军机空中相遇行为准则》《海上互动指针》等重要文件[6]。东盟推进自身防务合作的目的在于促进东盟各国防务能力建设以加强成员国之间的军事互信,从而提升东盟与伙伴国的防务关系以及加强东盟的军事防务合作,并以此强化东盟的整体性。大国竞争的加剧所带来的是竞争大国对于东盟成员国之间的分而治之,这对于东盟内部凝聚力的负面影响是不可忽视的。面对竞争大国分化的外交政策所带来的对于自身自主性认同的侵蚀,东盟方面采取增强成员国之间的防务安全合作来巩固彼此之间的外交联系,进而增强成员国对于东盟的认同,并修复因此导致的东盟自主性认可度的下降。同时东盟对自身自主性的修复方式,还来源于东盟加强成员国之间的合作方式。加强成员国之间的防务安全合作,使得东盟内部成员国之间的联系得以加强,也就实现了在竞争大国有区别的外交选择中,修复因此而产生的内部分化与东盟内部认同的淡化。

另外,在面对因大国竞争加剧导致的已有外贸结构的发展受阻,东盟方面采取了加强东盟内部经济产业的措施,以减少因供给结构的调整带来的自主性的损失。2020年6月4日举行的东盟经济部长会议通过了《河内行动计划》,该计划旨在加强东盟经济合作和供应链的连通性,以支持东南亚地区的中小微型企业从经济挫折中复苏[29]。此外,由于新冠疫情COVID-19的爆发,东盟成员国都急需从疫情所导致的经济问题中找到解决的方法。此时东盟方面做出加大在疫情期间深化东盟经济共同体建设的步伐,在2020年11月15日,东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15国领导人正式签署《区域全面经济伙伴关系协议》,作为对自身“东盟+”建设的基础性补充[30]。因此,当大国竞争加剧导致东盟内部的经济发展受到阻碍时,东盟所采取的措施是加强东盟内部的经济消化,以缓解既有供给链因大国竞争的加剧所受到的冲击。对此,东盟方面所采取的方式基于两个出发点:第一,确保东盟内部的整体性和经济稳定;第二,诉求东盟自身在区域合作的中心地位以寻求在对外合作中的主导权。因此,在面对大国竞争的加剧所带来的对于东盟自主性的侵蚀时,东盟对于自身自主性的修复方式,是在其经济结构的调整中不断加强成员国之间的经济联系,以及在多边经济合作中强调自身中心地位。东盟在经济结构调整中,注重在内部深化成员国之间的经济互助,在外部凸显自身的中心性诉求,是其在自主性认可发生侵蚀作用后所采取的修复措施。

-

在大国竞争加剧的情境下东盟自主性的确面临着被侵蚀的风险,同时东盟方面也对此做出了相应的修复。而这样一种侵蚀力与修复力共同作用的结果,将分成两个步骤进行考察。一方面,考察是否存在东盟的自主性在大国竞争加剧的情势下发生不变的可能。通过所构建的理论框架可知,这样一种情况是不符合现实的。原因在于东盟的自主性要实现前后考察点的不变,有一个必要的前提是东盟所面临的是弱的环境压力。但是事实上,无论是中美两个竞争大国的体量,还是中美两国之间竞争加剧的程度,它们所带来的国际环境的影响很难归结为是一种弱的作用力。因此,大国竞争的加剧对于东盟自主性的侵蚀作用是存在的,这是大国竞争所产生的环境压力而引起的。同时,东盟方面对于这样一种环境压力也表现出了自己的应对与反应,这也说明了在大国竞争加剧的环境下,东盟的确在施展着对于自身自主性的修复力。而在这样一种侵蚀力与修复力的共同作用下,东盟自主性也就应当产生相应的变化。

另一方面,要考察在大国竞争加剧的情势下,东盟自主性的变化的结果是提升还是减弱的趋势,就要从自主性认可的角度出发,探究在东盟内部其自主性的认同是否得到巩固,以及在外部环境中东盟的自主性是否得以进一步被他国承认。从东盟内部层面来看,2020年11月12日,第37届东盟峰会通过《东盟全面复苏框架》及其实施计划,提出了新的东盟战略领域及其优先方向,即实现东盟内部经济市场一体化潜力的最大化并加快包容性数字转型,以迈向更可持续和更具韧性的未来[31]。在此不久后的2021年10月19日,第二十届东盟经济共同体理事会上正式通过《斯里巴加湾路线图:加快东盟经济复苏与数字经济一体化的东盟数字转型议程》,并有望在2025年完成东盟数字经济框架协议谈判,以求最终在东盟内部建立起一个相通的数字贸易生态系统[32]。东盟数字经济一体化的战略,在短时间内实现了从框架的提出到具体议程通过的事实,说明了在大国竞争加剧的情况下,东盟成员国对于东盟的依赖有所提升的。其主要的表现在于此时东盟成员国期盼加快东盟一体化的发展进程,并以付诸实践的方式表达了这样的诉求。其中表现出了当前东盟自主性的两个特点:第一,在大国竞争加剧的情况下,东盟内部的成员国并没有因此减少对于东盟自主权的认同和依赖;第二,在大国竞争加剧的情况下,东盟自身也没有因此抛弃自身对内部成员国的主导地位,反而在加强自身的主导地位和自主性。

在东盟外部,这样一种自主性的认可同样取得了外交层面的成果。一方面,2020年11月15日,中国国务院兼外长王毅完成自新冠疫情防控暴发之后的首次东南亚之行,并再次重申中国坚持多边主义道路、坚持以东盟为中心的区域架构[33]。之后,2021年10月26日在第24次中国—东盟领导人会议上,中华人民共和国国务院总理李克强指出,中方始终视东盟为周边外交优先方向,将一如既往坚定支持东盟团结,坚定支持东盟共同体建设,坚定支持东盟在区域架构中的中心地位,坚定支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用[34]。另一方面,美国也在表达自己对于东盟区域地位的承认。2021年8月22日,美国现任副总统哈里斯开启东南亚之行,作为美国政府所开展的一系列亚洲外交的延续,试图以此拉拢东盟国家共同构建遏华包围圈[35]。并且在2021年10月26日,美国的身影出现在了第38和39届东盟峰会上。这是美国在阔别四年后重返东盟峰会,现任美国总统拜登在会上强调美国将扩大与东盟的战略伙伴关系,持久承诺东盟对于区域事务的核心地位[36]。2021年11月2日,东盟秘书处宣布已收到东盟六国和非东盟四国的批准书,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已经达到了协定生效门槛,RCEP在2022年1月1日对十个成员国正式生效[37]。不难看出,在大国竞争加剧的环境下,竞争的大国双方都对东盟的中心地位及自主性做出了承认。其中所体现出的,便是在大国竞争加剧的环境下,竞争大国并没有因此而减少自身对于东盟中心地位及其自主性的认可。

所以,根据东盟在内部及外部两方面所取得的保障自身自主性的成果,证明东盟在大国竞争加剧的环境下,至少是实现了对于自身自主性的有效修复。并且,通过竞争大国和东盟成员国对于东盟主导地位认同的加大,说明东盟的自主性在大国竞争加剧的这一段时期内反而得到了增强。其自主性增强来源于两个方面的原因:首先,大国竞争的加剧所产生的侵蚀力还是一种倾向性的;其次,东盟对于自身自主性的修复是有效实施的。因此东盟自主性的提升来源于东盟对大国竞争的前景认知所产生的应激表现,并以此实现了对于东盟自主性的超前修复。

一. 大国竞争加剧下东盟自主性所面临的侵蚀力

二. 大国竞争加剧下东盟对其自主性所实现的修复力

三. 大国竞争加剧下东盟自主性的变化情况

-

如果按照结果来反推东盟自主性在大国竞争加剧的环境下实现增强的原因,存在三种可能性:第一,侵蚀力作用的下降导致东盟自主性所受到的负反馈减弱。这明显不符合事实基础,因为大国竞争的加剧的确增强了内外部环境因素对于东盟自主性的侵蚀。第二,东盟的修复力可以抵消竞争大国的区域政策所带来的侵蚀力,使得从结果表现上看东盟的自主性出现了宏观的增长。这同样也是不符合实际的,因为东盟自身的体量难以抗衡大国竞争的加剧所带来的对区域已有体系的修正和改变,因此期盼东盟实现一种与竞争大国相抗衡的力量,明显与现实相悖的。第三,便是东盟的修复力抵消了处于趋势状态的侵蚀力。这种可能性更符合东盟所面临的侵蚀力的现实情况。也就是说虽然大国间的竞争加剧会导致东盟在东南亚区域内面临自身自主性被侵蚀的风险,然而这种侵蚀力作用在现阶段仅仅表现为一种趋势,同时这一种趋势所带来的影响力又并没有超过东盟可以承受的体量,因而东盟就在对于前景认知的超前修复力的作用下,实现了处于侵蚀力环境之下的自身自主性的修复与提升。

-

美国方面激化与中国之间的相互竞争已经长达数年,无论从中美竞争所涉及的领域的广度还是影响范围的宽度而言,都说明中美之间大国竞争的程度的确在加剧。因此,作为东南亚区域内的中小国家联盟体系的东盟,理应会在这样一种大国竞争加剧的情势下,承受越来越大的侵蚀压力。然而根据东盟自主性在当前环境下反而实现了增强的事实,说明当前中美竞争对于东南亚的侵蚀压力仍然处于一种趋势状态。

首先,东盟在印太区域内的较低优先级是使得大国竞争对于东盟自主性的侵蚀力仍处于趋势状态的原因之一。虽然美国方面所主张的“印太战略”强调广泛的印度洋—太平洋地区,但从美国对其“印太战略”的实际操作中可以看出,美国对于印太地区的战略表现还在于构建网络化的联盟体系。也就是对于美国而言,其对于印太区域内的战略目标在于期盼能够建立一个在印太地区内稳固的联盟体系,并以此来面对崛起国的冲击。所以,从美国所构建的“四方机制”与“奥库斯”联盟来看,美国现阶段对于印太地区的目标在于实现在印度洋和太平洋区域划分自己的势力范围的底线,从而确保崛起国的势力影响至少不会突破这样一个由美国主导的联盟所构建出的底线范围。因此,既然是作为一种底线的构建,美国方面也就更倾向于选择能够彰显自身主导地位的合作对象,而东盟方面则并不符合这样一种性质。所以,当前中美大国竞争的加剧对东盟自主性的侵蚀作用仍然是一种趋势的原因,便在于东盟现阶段还并没有成为大国竞争中的“主战场”。对于美国而言,一方面,东盟的外交成本是高于“四方机制”的;另一方面,美国要实现自身的印太战略构想,东盟是一种额外的增添,而并非必要的构件。继而,美国在其对外政策中选择重点构建“四方机制”,这证实在大国竞争的环境下,东盟并不成为美国在印太政策中的优先着力点。

其次,中美竞争的加剧程度仍未达到系统性的相互竞争,印太区域依然存在着国际合作的可能,这也就使得东盟所面临的自主性的侵蚀作用仍然处于趋势状态。虽然美国单方面宣称中国是美国的“系统性对手”,然而无论是从美国副国务卿温迪·舍曼(Wendy Sherman)的对华访问,还是近期中美最高领导人之间会晤的展开,都体现出了美国方面在期盼与中国方面达成某种双边合作。因此,现阶段加剧的中美之间的竞争,并没有达到对冲战略理论中所指出的系统性对抗。继而对于美国而言,既没有必要加大对于东盟的外交成本和相应投资,又可以通过东盟的平台来推动印太地区的区域合作。美国方面的这样一种对外政策选择,便使得东盟成为在大国竞争环境下实现合作的“世外桃源”。而东盟区域合作地位的被认可,也就使得在大国竞争加剧的环境下,东盟成为受到竞争压力作用的“滞后区域”,从而产生这样一种大国竞争对于东盟的自主性的侵蚀力作用仍然处于一种趋势的状态。

再次,竞争大国与东盟之间的贸易联系体现出种类差异较大、互补性强、竞争性较弱的非零和性质,使得东盟所面临的自主性的侵蚀作用仍然处于趋势状态。数据显示,在贸易层面,2019年东盟从中国进口的面料类产品比重高达53%、钢铁类产品达到40.6%,向中国出口水果类产品占比达45.5%;对美国出口家具类高达52.3%、珠宝类达46.4%、皮革类占到40.6%,从美国进口航空类产品占比41.4%、原油类产品占比46.1%,这体现出东盟对中美两国的进出口商品种类大不相同。在投资方面,2013—2019年间,中国对东盟的投资主要流向制造业、批发零售业、房地产行业;美国对东盟的投资主要流向金融保险业、批发零售业,证明在总体上,中美两国对东盟投资行业的布局重点是不同的[38]。正是由于竞争大国之间在东盟内表现出的这样一种竞争性较弱的贸易联系,因而中美两国在东盟领域中可以保持包容性竞争。这也使得在大国竞争加剧的情况下,竞争大国之间的竞争压力难以实际作用到它们与东盟的相互合作中,继而导致大国竞争加剧并不会压缩它们与东盟之间的贸易合作关系,从而表现出这样一种大国竞争对于东盟的自主性的侵蚀力作用仍处于一种趋势的状态。

-

通过对于东盟自主性变化的分析,可以看出,当前东盟自主性之所以能够得以阶段性的提升,存在着两个至关重要的条件:第一,在于东盟自身的应激性能够有效地实施自身的修复力;第二,在于大国竞争所带来的侵蚀力还没有在东盟方面实现力的作用。这体现出东盟自主性的发展蕴含着两个特点:自身认知性与环境效应性。一方面,中美竞争加剧的事实使得东盟对于自身的自主性发展产生了危机认知;另一方面,这样一种危机却因为竞争大国在战略目标上的选择性,反而产生了一种滞后的表现。所以东盟在现阶段大国竞争的环境下,其自主性之所以会增强的原因,首要来源于东盟对于大国竞争环境的前景认知,而当东南亚区域内大国的竞争所带来的侵蚀力作用低于东盟所判定的这样一种认知时,东盟的自主性也就会在超前的修复力作用下获得阶段性的提升。

因而对于东盟而言,其现在正处于巩固发展自身自主性的一个黄金时期。首先,东盟自身较高的外交成本,使得美国暂时难以舍弃自己的“四边机制”而选择与东盟方面建立新的连续性政策。其次,G20峰会的成功召开以及中美领导人会晤的展开,都表明了美国在短期内至少不期望过度激化与中国之间的竞争关系。继而对于东盟而言,大国竞争所带来的对东盟自主性的侵蚀力作用仍然会在一段时间内处于趋势状态。进而在东盟自主性得以发展的这一段时期内,东盟会倾向于强化自身的中心地位以及构建以自身为主导权的多边区域合作机制。其中,东盟发起的RCEP协定能够得以正式签署并达到生效条件,也同样体现出了东盟在这方面的外交努力。

然而从预期的角度来看,东盟所面临的自主性被侵蚀的风险的确存在。首先,从体量上看,东盟难以调和中美之间的大国竞争,进而也就存在因大国竞争环境的加剧使得东盟所期望的“合作安全”的“东盟方式”有失效的可能。也就是说,当前东盟所获得的巩固和发展自身自主性的契机,还是取决于竞争大国是否给予东盟这样一个维持自身自主性的机会。因此,东盟能够在大国竞争的环境下能持续这样一种自主性修复力的优势到何时,完全取决于竞争大国的对外战略政策将会如何发展与改变。例如,美国拜登政府提出的东盟峰会在2022年3月底被暂时推迟之后,于2022年4月16日美国拜登政府便宣布将计划在2022年5月12日继续开展相关对话,并将“东盟峰会”转变为“东南亚峰会”,这也体现出了美国方面会持续分化东盟成员国的外交战略。所以,从对冲战略理论的角度来消极看待东盟自主性的未来发展,的确有着现实和逻辑上的道理,因为竞争大国确实拥有着能够影响东盟自主性的力量,进而实现对东盟内外部的自主性认可的侵蚀。同时东盟也难以成为一个在大国竞争环境下的中美两国的沟通平台,这使得东盟所构建的自身自主性的修复并不存在事实上的保障。东盟现阶段对于自身自主性的修复,都基于两点目标基础:第一,巩固自身的主导性和中心地位;第二,保障在大国竞争的环境下国际合作的运作。但是从效果上看,东盟并没有建立起能够同时容纳中美竞争双方的多边机制。因此,东盟对于区域多边合作的努力,仅仅只是一种修复工作而并没有实现突破和更新。所以,当大国竞争的侵蚀力真正对东盟产生影响时,东盟方面并没有能力来强调和深化自身所倡导的多边区域合作。这使得现阶段东盟对于自身自主性的修复工作,表现出一种敏感和脆弱性。

客观看待东盟自主性的现状,关键在于如何看待度的问题。虽然从演算与推理的层面看,东盟自身的自主性在大国竞争的压力下的确具有脆弱性。但是看待东盟自主性的发展,不能单方面从极值的角度来进行运算。一方面,中美大国竞争程度的加剧具有时间性和效应性,因而东盟自主性的变化也应当具有阶段性。另一方面,极值的推算虽然能够表述某种发展趋势,然而极值本身能够产生效应的时期,本来就是一个未知数。所以,当前东盟在大国竞争加剧的环境下实现的自身自主性的修复,也就说明了看待东盟自主性的问题,要了解其面临的风险,然后注重其发展的机遇,并且意识到极值并非是现状的必然表现。透彻理解东盟自主性的现状,对于竞争大国而言,既能深入了解东盟在大国竞争环境下的政策走向,又能从侧面认识到东盟在大国竞争中处于竞争的次级地位。

一. 东盟所面临的侵蚀力仍是一种趋势

二. 大国竞争下东盟自主性发展的现状

-

2021年11月22日,是中国与东盟建立对话关系的第30周年纪念日。中华人民共和国主席习近平在中国-东盟建立对话关系三十周年纪念峰会上指出,中国与东盟合作的成就,得益于双方地缘相近、人文相通等得天独厚的条件,也离不开彼此积极顺应时代发展潮流和做出的正确历史选择[39]。“伙伴外交”是中国自冷战后就秉持的外交方式[40],而作为在地缘上更接近东盟的中国,更是有着与东盟长期交好的外交历史。随着世界慢慢进入后疫情时代,东盟必然会加强自身对于域外大国的依赖,以推进因疫情而停滞的国家间合作机制的再度运作,并促使东盟能继续凸显其平台性以保障自身区域地位的中心性。因此,东盟自主性的发展会逐渐转向为一种依赖性自主,即通过对于域外大国的政策代理,实现在竞争大国之间维持一种政策平衡,以确保东盟在竞争大国之间的中心地位的被认可,从而进一步保障自身的自主性。对于中国而言,更应把握这个契机,进一步实现与东盟及其成员国之间的友好关系。这既是推动中国“一带一路”倡议在东南亚区域全面合作的可用之器,又能够在大国竞争环境下向世界表明中国始终走和平发展的道路与推动建设人类命运共同体的决心和诚意。

DownLoad:

DownLoad: