HTML

-

本科公共英语课程是高等院校公共必修课,以培养各专业大学生的英语综合应用能力为主要教学目标。随着时代的发展,一方面大学生的基础英语水平显著提高,另一方面国家在政治、经济、安全、外交、军事、文化传承等方面急缺能开展对等国际交流的各领域专业人才,因此本科公共英语课程(以下简称“公共英语”)需要从知识传授为主向能力培养为主转型。如何发挥评价与考核的指挥棒作用,既是本科公共英语课程改革的重要内容,也是推进教育改革的重要途径。

-

对于公共英语来说,建立规范有效的评价能够有效促进其课程质量有序、持续、健康提升。2020年印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》要求强化过程评价,对学生评价进行改革,以促进能力的全面发展[1]。这意味着,对公共英语的评价不能只关注学生的知识技能,更要评价其能力形成的学习过程,帮助学生形成可持续的自主学习能力。

目前公共英语的评价重点始终围绕着教学者本身及其采用的教学方法和产生的客观效果[2],前期的研究者和教师们对以认知为核心的教学效果测评进行了充分研究,快速提升了我国公共英语教学水平和大学生的基础英语能力。但是,以知识再现为主要手段的传统评价方式,不能充分支持公共英语以能力培养为主要方向的新教育目标,不能够满足个体具备可持续学习能力的时代发展新要求。如一项对上海市高校公共英语的调查研究表明,虽然教师自我感觉教学质量良好,学生却觉得学习体验不好,给出了较低的评价[3]。这是因为目前的评价大多数忽视了学生在教学过程中的重要地位,不顾学生的感受,不利于学生的学习和发展,没有从本源上解决问题,所以对提升课程质量效果甚微[4]。

-

学习体验作为学生对其所受教育的主观看法,在我国教育研究领域越来越受到关注。学校可以利用相关报告对课程教学做出改进,对政策规章做出调整,努力提升教学效果,政府也可将相关数据结果作为检测和规划高等教育部门工作的参考。

目前对学习体验的评价主要有两类。其一,评价学生在学习过程中的自身行为,强调学生的自主投入在学习体验中的决定性作用。如张小青等调查了华东地区本科高校学生的学习投入程度,发现华东地区虽然在经济实力上拥有明显优势,但该地区高校学生投入水平与全国平均水平差别不大[5]。其二,评价学生通过亲身经历感知到的学习环境和与学习相关的其他因素[6]。如田喜洲等认为教师教学、教学管理、学生工作、学校环境、教学条件与利用、学校社会声誉都会影响大学生对所受教育的满意程度[7]。此外,因为“体验”与“经验”的紧密联系,一些研究从学习经验或学习经历的角度入手。如杨凌燕等发现大学生的课堂体验存在年级差异,总体变化呈现V型趋势[8]。近年来的研究因为时代背景,主要聚焦于线上课程,总结影响学习体验的因素,其中相似的因素包括学习过程中的互动频率、线上平台的便利、课程本身的趣味性和吸引度等[9-10]。

由于学界对“学习体验”并没有统一的认识,使得研究方向较为分散。本研究基于已有研究,从杜威的“学习经验”教育哲学[11-13]和狄尔泰的“生命哲学”[14-15]切入,对学习体验做出界定:学习体验并不局限于完全主观的短暂情绪或者完全客观的成绩或设施等,而是由学习者自身和有关学习过程的其他外部环境因素之间互动产生的生命意义。教育的目的在于通过个体与环境的互动,获得具有教育意义的学习经验,重构内心思想和自我意识,让学习者对于生命获得新的灵感和感悟,将生命个体融入更广阔的宇宙,使得学习者的生命意义更加圆满,成为一个更好的人。学习者在学习过程中的体验,对学习行为的持续产生和学习效果的提升具有重要意义,是教学过程中不可忽视的重要因素。

-

将学习体验作为观测学习者在公共英语的学习过程的视角,符合新时代的教育评价理念和课程教育目标。

其一,学生作为核心利益相关者,是高校提升质量的关键[16]。提高教育质量,其本源在于提高学生的学习和发展质量[17]。将学生作为质量评价的主体,不仅指评价对象为学生,还意味着从学生视角进行评价。人本主义教育哲学的观点认为,从教师或者教学管理者角度的评价只是手段之一,(尤其是高等教育阶段的)学习者的看法也同样重要[18]。学习体验是学习者对学习经验的内省和感悟,代表着学习者内心的声音,充分体现了以学生为中心的教育理念。

其二,根据国家和社会对于高素质人才的需求,随着学术界国际化程度的提高,人类命运共同体的责任感和文化传承意识的崛起,以及对学生主体地位和个性发展的重视,旨在培养有个性的、具有较高人文素养的精英人才的外语人文教育理念无疑更加适应当今公共英语的发展形势[19]。鉴于此,关注生命体意义的学习体验和关注学习者身心综合发展的人文教育目的一致,学习体验适合作为评价公共英语课程质量的视角之一。

一. 公共英语评价:问题与挑战

二. 学习体验:教育评价的新视角

三. 公共英语的学习体验评价

-

英语学习中的性别差异一直是研究热点之一。在英语社会语言学中,研究者发现不同性别在语用方面存在一些区别,比如男性通常较女性会使用更多“非标准”的语言,而女性对于改变语言的态度更为开明,也更勇于使用新的语言和语言形式。一些语言学家根据不同性别的语用特点,认为女性更易克服阻碍语言习得的中介语,因此在外语学习中更加占据优势[20]。这个观点一直以来广受争议,一些研究者在实证研究中验证了这个观点,如Nyikos发现女性在德语单词背诵中的表现好于男性[21],但也有研究得到相反的结论,如Boyle调查了香港的490名中国学生,发现男生在听写单词测试中的分数超过了女生[22],而Bacon的研究表明不同性别在听力测试中的表现并没有明显差异[23]。

这些研究结果的差异原因在于不同性别的学习者受到社会环境、学习动机、语言情境等各种因素的影响,他们的学习过程也可能有所不同。据此,本研究假设学习体验在不同性别之间存在差异。

-

公共英语是面向全体学生开设的公共基础课,不同学科有其专业学习的特点,他们的课程体验也不尽相同。陆根书等根据比彻的学科分类法,将大学专业学科划分为纯硬科学(如物理学)、纯软科学(如历史学)、应用硬科学(如机械工程)和应用软科学(如法学),发现不同学科学生在课程体验上存在明显差异,例如纯软科学学生在兴趣和投入方面高于其他学科学生,而纯硬科学学生对参与教师科学活动程度的感知高于其他学科学生[24]。

公共英语虽然不属于学生的专业课程,学习过程却极有可能受到其专业课程体验的影响。因此本研究认为,不同学科学生在公共英语中的学习体验有所不同。

-

语言水平(language proficiency level)指的是学习者在不同环境下使用语言的能力,这些技能一般包含听说读写译、单词、语法、音系等技能。美国外语教学委员会(ACTFL)按照任务(tasks and functions)、话题(content/context)、语言准确性(accuracy)和语言输出形式(text type)将语言水平从低到高划分为初级(novice)、中级(intermediate)、高级(advanced)、优秀(superior)和卓越(distinguished)[25]。

心理学家维果斯基(Lev Vygotsky)提出了最近发展区理论[26-27],它并不是一个存在于实际时间和空间的物理区域[28],而是对于观测社交互动和引导性辅助如何被学习者内化和对语言发展有所助益的暗喻[29],即由独立能力决定的学习者现有的发展水平和由与教师或同辈合作可以达到的可能发展水平之间的距离[30]。

因此,教学应着眼于学生的最近发展区,需要考虑学生当前的认知水平,为学生提供适当难度的内容,调动学生的积极性,才能充分发挥其学习潜能。相同地区的学生在进入大学之前接受的英语技能训练的形式和总量基本相当,但不同地区之间可能差异很大,这就容易造成学生的英语水平在地域之间存在差异。不同语言水平的学生在元认知水平、学习理念、语言能力等方面都会有差异,他们的学习过程必然也会受到影响。因此本研究认为,不同生源地学生入校时的语言平均水平存在差异,并导致他们的公共英语学习体验也存在差异。

-

基于学习体验的内涵和相关文献分析,选取澳大利亚毕业生职业指导委员会主编的课程体验问卷(Course Experience Questionnaire,CEQ)和美国印第安纳大学为主开发的全国大学生投入调查问卷(National Survey of Student Engagement,NSSE)作为基础问卷。为了确定具体的评价维度,本研究对A高校公共英语课程进行了整学期的课堂观察,对课程教学过程做出完全客观的记录。

根据文献总结和课堂观察,对问卷做出第一次修订,初步选取维度并修改题项用语。剔除两份问卷中与专业学习有关但是与公共英语无关的因素(如毕业生质量、与多样化文化背景下的他人讨论等),与本研究假设不相关的个人信息题项(如种族、生日、性别取向、父母受教育程度、是否为预备役军人等),以及中国学生接触较少的高校文化(如兄弟会/姐妹会)等,并统一设为五级李克特量表,1为“非常不同意”,5为“非常同意”。

在对问卷用语、格式等进行改进的第二次修订后,本研究对问卷进行了探索性因子分析。随机抽取A高校本科二年级中所属不同学院的8个班级(专业班级,非公共英语班级),发放问卷共320份,回收311份,其中245份有效,66份无效(全选同一选项、多选等均视为无效)。最终确定了9个学习体验的评价维度,分别为良好教学(Good Teaching,GT)、通用技能(General Skills,GS)、适当的工作量(Appropriate Workload,AW)、合适的测试(Appropriate Assessment,AA)、才智激励(Intellectual Motivation,IM)、学习资源和学生支持(Learning Resources & Student Support,LRSS)、高阶学习和反思学习(Higher-Order Learning & Reflective Learning,HOLRL)、学习策略和合作学习(Learning Strategies & Collaborative Learning,LSCL)、教师效率和师生互动(Effective Teaching & Student-Faculty Interaction,ETSFI),合计44道题项,经主成分分析,总解释度为68.078%(见表 1)。

-

以现有文献的理论为框架,结合课堂观察结果,借鉴国内外先期研究的成熟问卷题项,形成《大学英语课程学习体验问卷》(以下简称“问卷”),经过预测进行数次调整,确保问卷具有良好的效度和信度。

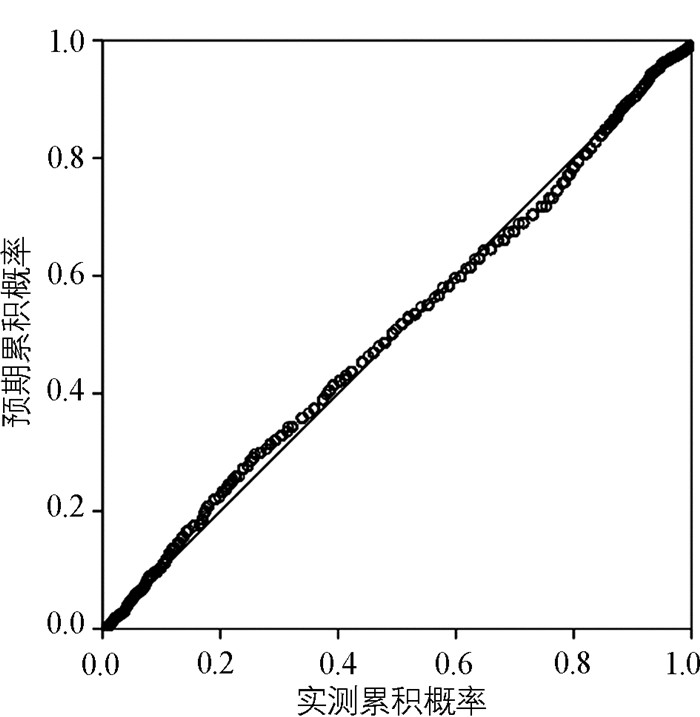

问卷预测结果显示,其总克隆巴赫α系数为0.939,各维度的α系数如表 2所示,可见问卷总体和各维度的内在一致性都较好,该问卷具有较高的稳定性。问卷的KMO值为0.900,且显著性通过了Bartlett球形检验(表 3),说明问卷具有较好的结构效度。

-

选取位于东部地区的研究型大学A高校作为研究对象。由于大二学生已经学习过一整年的公共英语,且对该门课程的学习过程还存在较为深刻的印象,因此问卷调查对象为A高校全体选修过公共英语的大二学生(除去外国语学院学生)。采取纸质问卷发放的方式,一共回收1 387份。其中有效问卷1 151份,有效率为83%。在有效问卷中,女生338人,占比29.366%;男生813人,占比70.634%,与A校学生性别比例相当。根据学科分类信息,970人来自理工生科学院,占比84.275%;181人来自人文社科学院,占比15.725%。根据生源地信息,108人来自北部地区(包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古),占比9.383%;564人来自东部地区(包括山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海),占比49.001%;235人来自西部地区(包括四川、云南、贵州、青海、陕西、甘肃、重庆、宁夏、新疆、西藏),占比20.417%;68人来自南部地区(包括广东、广西、海南),占比5.908%;176人来自中部地区(包括湖南、湖北、河南)占比15.291%。

本研究还开展了后期访谈工作,作为问卷调查的补充。访谈选取了来自A高校的18名访谈对象,包括填写过问卷的12名学生,4名公共英语的授课教师和2名本科公共英语教学中心的管理人员。在受访者知晓并同意之后,对访谈全程录音记录,并通过软件转换成访谈文本。全部访谈录音时长总计约750分钟,转换成文字约15万字。

一. 研究假设

1. 学习体验在不同性别之间存在差异

2. 学习体验在不同学科之间存在差异

3. 学习体验在不同生源地之间存在差异

二. 研究过程

1. 学习体验的评价维度

2. 问卷信效度检测

3. 问卷发放和后期访谈

-

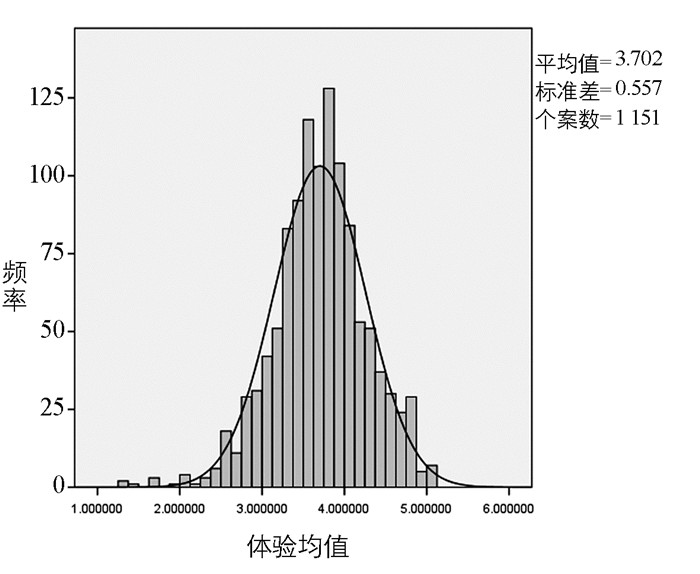

所有问卷数据均使用SPSS 23.0软件进行录入、处理和分析。通过单样本T检验结果(表 4、表 5)可知,A高校公共英语的学生学习体验均值为3.702,p<0.05,高于理论中值3,说明A高校学生的公共英语学习体验较好。

-

将学习体验的整体得分均值作为基准,设为单样本检验的检验值,与各维度的分项得分进行对比,结果如表 6所示。结合访谈结果可以看出学生对学习过程中各环节的真实想法,有利于教师和管理人员制定具体的提升学生学习体验的措施。

通过比较可知,学生在良好教学、合适的测试、学习资源和学生支持、教师效率和师生互动维度上的学习体验显著高于整体学习体验,但在适当的工作量、才智激励、学习策略和合作学习维度上的学习体验显著低于整体学习体验。在通用技能、高阶学习和反思学习维度上的学习体验与整体学习体验没有显著差别。

结合访谈可以发现,学生对公共英语授课教师的评价较好,认为教师的引导和激励等都比较能够促使他们投入公共英语的学习,教材、测试和硬件设施等也都较能够满足学习需求,但对于学到的知识内容不甚满意,认为语言知识难度太低,对自己的通识技能训练、思维方式培养或者性格塑造方面的影响也不是很明显。同时,学生在学习过程中内在参与不足,不太能把握学习方向,自主学习较少,也很少采取有效的学习策略,比如课后复习、知识交叉和汇总、和同学合作学习或请教师评价自身表现等。

-

使用AMOS 23.0对数据进行验证性因子分析,验证问卷模型的拟合程度。结果(表 7)显示RMSEA低于0.1,SRMR低于0.08,且TLI、CFI、NFI和GFI均高于0.8,表明本研究的模型的拟合度良好。

一. 问卷整体分析

二. 问卷分维度分析

三. 验证性因子分析

-

为了进一步验证研究假设,仍将学习体验得分均值作为基准,将不同群体的整体体验和各分项体验分别进行方差齐性检验和方差分析,如果存在显著性差异,则进行事后多重比较。同时,使用访谈文本材料作为佐证,以验证假设是否成立。

-

研究结果(表 8)显示,不同性别之间的公共英语学习体验总体没有显著差异(p=0.125>0.05),但在学习资源和学生支持、高阶学习和反思学习、学习策略和合作学习三个分项上具有显著差异,均为女生的学习体验高于男生,且其中两个都是学习者对自身学习行为的评价。说明女生对于自己的学习行为的感知优于男生,但总体来说二者之间没有太大差别。

在后期访谈中,男女生的学习体验也没有体现出明显区别。女性受访者中既有比较满意自己的学习过程的学生,也有认为自己对课程还不够投入的学生。例如,F同学提到自己积极地使用了一些记忆策略来帮助学习:“然后就是背单词的话,可能平时有时间的话就会多注重一点,就比如说每天会有规律地去复习多少个单词,然后去背多少个单词。”而C同学承认自己当时的学习过程非常不认真:“就是我当时没有特别想去学,所以就很‘划水’地对待。”她还提到自己和同学在上课时会忍不住睡着:“我感觉英语课上就是睡觉的情况还是有点严重……就打瞌睡,肯定是不少,我觉得一节课就一半应该是有的吧。”

男性受访者中同样存在这两类群体,大部分男性受访者表示对公共英语的学习并没有什么动力,只是出于应付作业和考试才勉强投入。只有少数学生提到自己在学习过程中有意识地使用了高阶学习方法、小组合作等学习策略。如K同学表示自己会在课前预习,提高听课效率:“我当时是做了相对多一点的课前预习,就是在上课之前会把课文看一看,把里面的就是大概的生词过一下,主要是预习……我觉得有的时候做了预习之后,对我上课听课的质量会感觉更好一些,所以我会更倾向于做这个。”

综上所述,不同性别之间的学习体验无显著差异,但总体而言女生认为自己的参与程度比男生稍高,且在学习过程中更善于使用高阶学习、反思学习、合作学习和其他的一些有效学习方法,在其他方面的差异则不明显。

-

从数据结果(表 9)来看,不同学院分类的学生的公共英语学习体验具有显著差异(p=0.002 < 0.05)。人文社科和理工生科学生在良好教学、通用技能、适当的工作量、合适的测试、才智激励、高阶学习和反思学习、教师效率和师生互动维度的差异均为显著,且都表现为理工生科学生的学习体验较好。

人文社科和理工生科学生的学习体验差异在学生自身学习行为和其对学习环境的感知两方面都有所表现。

从自身表现来看,理工生科学生的体验更优主要有两个原因。首先,由于理工生科专业课程内容与英语课程差异很大,一些对文学、文化等人文知识感兴趣的学生很难在其专业课程中得到满足,因此他们对公共英语中涉及的相关内容会表现出较大的兴趣。其中最有代表性的案例是选修了大学英语高阶课程的K同学,K同学提到公共英语时语气激动,情绪高涨,这种持续且浓厚的学习兴趣让K同学全身心地热爱这门课程,甚至对枯燥的背诵也甘之如饴。他说:“在那个课程中有一个内容就是名著……就是对著名演讲的一个欣赏,还有一个背诵,就是很可能别的同学觉得很痛苦,背一个演讲,但我觉得去背那些著名的英语演讲,发现那些著名的演讲家,真的是非常非常的厉害……让我感觉到用英语演讲也是很美的。它能体现出那种语言的韵律,语言的那种美,这让我感觉非常非常非常不可思议的。”因为兴趣的缘故,K同学通过这门课程的学习,真正地做到了透过语言这扇窗户看到了另一个世界,并发掘出课程的意义和对其个人发展的意义,“就因为在学习英语演讲这个课程的时候,有学到包括独立宣言那些原版的英文文件,包括他们的一些speech,还有马丁·路德·金的演讲,都给我留下了很深很深的印象。我第一次发现用英语去描绘他们的那个世界,就是包括他们的政治制度,他们的诉求,他们的心中的一些所思所想,和去阅读一个中文译后的文件是完全不一样的概念。用英语去描述他们的那些想法,发现其中也是很美的,是非常非常有趣的一件事情。我觉得这样去了解,我觉得是更有意思,也更有意义。”其次,A高校是一所理工生科处于优势地位的综合院校,对理工生科学生的学术规划和就业培养更完善,相当一部分理工生科学生在本科阶段就基本确立了今后求学或工作的方向。清晰的职业规划和明确的职业定位是决定学生投入的关键因素之一[31],因此理工生科学生可能会有更多的学习投入。Y老师在接受访谈时提到一个令她印象深刻的学生,这名来自工科的学生目前已经确立了今后想去咨询公司工作的意愿,且对其英语能力的要求有着充分了解。他不仅课堂中表现积极,在课后也会抓住机会与教师交流,对于公共英语的学习表现出相当高的主动性。Y老师说:“我有一个学生,他就会说,就觉得英语特别有用,因为他虽然是学工科的,但是他以后特别想去这种咨询公司。大一的学生就有这么明确的目标,我觉得很意外。而且他还做了很多research,他就说咨询公司,他们的工作语言都是英语——这个连我都不知道。然后他就说,他觉得他在英语上面要多花一点时间,要怎么样。然后他就跟老师说这个,就问老师这个口语应该怎么提高,英语听力怎么提高,或者怎么怎么样。”反之,未处于优势的人文社科学生更容易感到迷茫,对未来缺少规划。如C同学表示自己较迟才醒悟英语能力对专业发展的重要性,所以感到非常后悔,她说:“就之后上完大一的暑假也去报了托福班,然后去学,然后是想好好学英语的,然后发现英语技术确实是太烂了,然后一直没有好好学。后面后来很后悔的就是因为大一学得很不好,然后考得也很差……而且感觉对于我们专业来讲,英语算是非常重要的,所以现在觉得有一些后悔。”

从外部的学习环境来说,理工生科学生对公共英语的教学、教师、测试等各方面的体验评价更好。理工生科学生的专业课程大多风格严谨,关注客观事实,逻辑性强。课堂中绝大部分时间都是教师的讲解,甚至很多都是百人以上的大课。相比之下,公共英语在内容和教学风格上都与他们的专业课程差异很大,它包含更多的互动,允许更多个性自由和想象空间,人文色彩更加明显,能给理工生科学生更大的新鲜感。因此,很多理工生科学生将公共英语学习当作专业课程中的一种调节手段,可以舒缓情绪和压力,转换学习思维,保持思维活跃。在访谈中,D同学提起了公共英语中一些他比较喜欢的课堂活动,如原声视频、presentation等,认为在学习过程中获得了很大乐趣:“我觉得老师的教课乐趣要多很多,就是教学法、教学内容和教学方式比较丰富……老师上课放一些听力就会可能是结合一些,就是会有一些演讲、TED演讲或者视频,也是类似于这种的,可能就是去掉字幕,然后让大家去听。”

综上所述,理工生科学生在自身学习行为方面受到个人兴趣和未来规划的驱动,比人文社科学生投入更多学习时间。同时公共英语内容形式与理工类专业课程的差异较大,理工生科学生能够在公共英语中获得更多的新鲜感,他们对学习环境的感知也更好。

-

从数据结果(表 10)来看,不同生源地学生的公共英语学习体验有一定差异(p=0.038 < 0.05),其中适当的工作量、合适的测试、学生资源和学习支持、教师效率和师生互动等维度呈现显著差异,且都表现为来自东部地区的学生的学习体验高于来自西部、北部或南部的学生。

不同生源地学生的学习体验差异主要源于学习基础不同。各地区英语基础教育水平的不平衡造成了学生的英语基础参差不齐,特别是听力或口语能力的差距尤为显著。如D同学表示相比较读写能力,学生在听说方面的水平差异表现得比较明显:“就是一些高考大省的话,我觉得就是可能同学们会在英语的口语和听力方面稍微欠缺一点。像阅读和写作,因为其实高中训练得确实比较,尤其是读方面,高中训练得比较多的话,其实这方面我觉得中国的学生应该是不成问题的。”D老师认为学生在听说训练中受到的挫折会使学生在课程中接受过多的负面反馈,从而恶化学习体验:“比如有很多偏远地区,就觉得学生他们的口语和听力其实是没有被训练好……他们一开始的体验其实是比较糟糕的一种,受挫。毕竟他们可能阅读也不错,作文也还可以,但是他们到了这里之后,首先接受的反馈是一个负的。”

不同生源地学生的学习体验差异在对外部环境的评价上,主要包括教学和考试两个方面。在课堂教学方面,东部学生对课程的工作量、学习资源、教师教学等方面的评价都高于其他地区学生。B同学表示她的一些同学在高中阶段缺乏口语训练,不敢当众朗读课文:“就是让我们一起来读课文,但是也还是有同学,很多同学有时候有一些抗拒,有的是不敢……因为就感觉我们班老师好像确实是,可能说大家大部分地区高中都不怎么涉及,然后就会有很多人就会抗拒这个事情,就觉得很不好意思站起来。”Y老师认为来自经济发达的东部地区的学生往往英语水平较高,更能够适应A高校公共英语的理念和模式,所以学习体验会更好,她说:“当然对于个别的A市的学生来说会好很多……他们的老师其实已经就是给他们大量,像你刚才说的这个authentic materials,就包括什么CNN的,他们也都听的。就是感觉基本上A市这种叫什么重点高中,它们其实和大学的教学的难度,还有形式和内容都是接轨的,并不是像我们传统的高中那样应试了。相反上课的时候,老师给他们应试的东西做的还真不多,所以可能就是个别学生会觉得还可以。但是有一些学生特别是西部的,中西部的可能会觉得吃力。”

在测试方面,A高校的公共英语的测试主要采用随堂测试和期末测试。其中期末测试中的听力部分占据相当的比重,还出现了一些与高中英语考试不同的新题型(如“听译”),不仅难度更大,而且对学生的理解能力要求更高。这导致高中时较少接触听力训练的学生在面对期末测试时更容易感到紧张、恐惧和挫败。如来自中部某省份的A同学表示考试的难度完全超出了可以承受的程度,使她感到非常焦虑,来自中部另一省份的D同学在考试前也因为担心不能通过期末考试而紧张。反之,来自东部地区的G同学则表示期末考试的难度并未对其造成困扰:“这个我感觉整体都还可以吧,虽然有点难,但也是可以接受的那种。”

高中英语受教育水平的地区间不均等导致学生语言水平差异,学习基础较好,尤其是听力水平更高的东部学生更能够适应A高校的公共英语教学和测试,在公共英语学习中自信心更强,因此其学习体验评价较其他地区的学生更加正向。

一. 不同性别之间的学习体验差异

二. 不同学科之间的学习体验差异

三. 不同生源地之间的学习体验差异

-

纵观世界一流大学提升教学质量的过程,学生视角的教学评价已经成为重要手段。学习者的学习体验反映了学习者对其学习过程带有感情色彩和价值判断的内省和感悟,代表学习者的真实想法,是学生评价的视角之一。只有深入评价和充分了解学习者的学习体验,教师和学校才能根据学生的学习过程改善学习环境,激发学生更大的动力和积极性。借助从学习体验视角的评价,我国高校的本科公共英语课程也将努力转变为以学习者为中心、关注学习者学习体验的高质量人才培养项目。

因此,建议将学习体验纳入公共英语课程设计,将其作为课程评价中的重要因素之一。学习体验的评价结果有助于学生获得有关自己学习体验的总结,辅助他们提高学习和发展质量。还将给教师和管理人员一些有针对性的策略建议,协助他们改进课程大纲、教学理念和战略规划等,提高教学质量,以满足学生的个人发展需求和时代需求。也可以为我国高校或学术研究机构构建课程质量保障体系提供实证依据,促进和加快质量保障体系的建设。

-

公共英语需要在课堂上构建真实性的教学情境,使用真实的教学材料、有趣的教学方法和贴近学生实际生活的教学内容,帮助学生从短暂的情境兴趣转化为长久稳定的对英语学习的兴趣,才能有效提升学生的英语应用能力。

对于不同学科的学生来说,公共英语首先需要在教学内容上扩大范围,不光选取人文性较强的题材,还可以包括一些科学科普材料等,让不同学科的学生都能从教学中得到乐趣和新鲜感。另外,还可以与其他学院合作开设种类更多的高阶课程,比如与艺术学院共同开设西方绘画、音乐鉴赏,与土木工程学院共同开设西方建筑史课程等。如此,公共英语除了辅助学生的语言学习之外,还能促进学生的跨学科思维和通用能力的发展,就能更加满足学生的个人兴趣和个性化发展需要。

-

由于学生的英语基础水平不同,他们对课程和测试的评价差别很大。应该考虑到学生的最近发展区的差异,依此进行教学和测试设计,才能有效提升学生的学习体验和学习效率。

对于难度较大的期末考试,建议适当调整考试的难度,使之更有区分度,如对英语水平较低的学生采用更简单的试题,减轻他们的压力和紧张感的同时,也能够更有效反映实际学习效果。基于测试的改进,也需要优化课程难度的梯度递进,适当加大教学内容的难度和工作量,促进学生的投入和习得意愿。还要尽量使教学难度与期末考试难度衔接,减轻英语水平较低的学生对期末考试的焦虑和恐惧。

DownLoad:

DownLoad: