HTML

-

当今世界正经历百年未有之大变局,我国正从本土型国家向国际型国家转变[1-2]。英语作为一门世界通用语,不仅是中国学习国外先进科技和开展国际交流的重要工具,而且也已成为中国向世界传播中华优秀传统文化的主要渠道,是推动构建人类命运共同体、提升我国国际话语权的重要途径。语言习得的关键期是婴幼儿与少儿时期,外语习得也是如此。近年来,在我国很多地方,英语学习已经提前到了小学甚至幼儿园,中国儿童已成为一个无法忽视的英语二语习得重要群体。然而,中国儿童的英语习得却面临效率较低的问题,陈亚平认为其中一个重要原因是我国的儿童二语习得研究偏少[3]。而有效的语言教育关键途径之一,就是进行儿童真实语言发展状况的研究[4]。

徐锦芬[5]对近十年来SSCI应用语言学期刊的文献分析表明,应用语言学实证研究的抽样相当不平衡,这些研究大多关注大学生或高中生,对儿童的语言习得研究较少。这些研究对象的分布已不能适应目前我国英语习得低龄化的新趋势,无法为中国儿童的英语习得提供较好的学术支撑。针对中国儿童群体的英语习得研究数量少,语料收集严重不足。李宇明[6]指出,在儿童语言习得研究领域存在真实语料收集稀缺的问题,跟踪记录的语料尤其缺乏。这主要是由于跟踪记录真实语言习得语料耗时长、难度大[7]。事实上,中国儿童的早期英语习得还存在诸多尚未解决的问题。儿童在刚开始接触英语时面临的困难和问题,正是照看者与老师最关心、最迫切需要解决的问题。因此,收集我国儿童的英语习得真实语料,有助于探究我国儿童英语习得规律,从而提高中国儿童早期英语习得效率、避免习得错误,对后续英语学习具有积极的促进作用。

从语言习得理论角度看,生成语言学的语言习得观无法解决儿童语言如何向成人语言过渡的问题。针对生成语言学无法解决的问题,以Tomasello为代表的学者们主要基于儿童母语习得领域的实证研究,提出了基于使用的语言习得理论。该理论认同认知语言学与构式语法的基本观点[8],认为儿童的语言习得是基于使用并以构式学习为中心的,语言习得是一种“自下而上”的过程,从而解决了生成语言学无法解释的问题。然而,基于使用的语言习得理论对于语言习得错误的产生与演变机制研究较少,而了解语言习得错误的产生与演变机制,对于解决儿童的二语习得问题、提高习得效率,具有至关重要的作用。因此,在基于使用的语言习得理论基础上,本文进一步探索中国儿童英语习得错误的产生与演变机制,不仅有助于提高中国儿童的英语习得效率,而且有助于完善已有的语言习得理论。

否定是人类语言特有的语法—语义范畴,所有的人类语言都有否定表达[9]。在英语中,否定转移是一种出现频率较高的特殊否定类型。否定转移涉及句法、语义、语用以及认知,被普遍认为是一种复杂的[10]甚至“不清楚的现象”[11]。Li[12]对比了英语与汉语否定,发现汉语中并不存在明显的否定转移倾向,因此否定转移对中国儿童的英语习得来说是一大难点。否定转移是指在某些谓词句中,用主句否定来表示对从句命题的否定[13]143-145。例如,在a(1)中,主句否定(I don’t think)被用来表示对从句命题(she’ll come)的否定:

a. (1) I don’t think she’ll come.

(2) I think she won’t come.

在英语中,人们更偏向于使用否定转移,而很少使用a(2)这类非否定转移句。对英语作家的作品分析表明,语言机制较为成熟的人倾向于使用主句否定的形式(否定转移)来表达从句否定的意义(非否定转移),并且否定转移的主句谓语动词往往是现在时,主语大多为第一人称。这种对否定转移的倾向以及否定转移句中人称和时态的特征不仅出现在书面语中,而且在口语中更为常见。Bublitz[14]对London-Lund Corpus语料库中66个口语语料的分析表明,否定转移的使用频率远高于非否定转移的使用频率。可见否定转移是英语使用中的普遍现象。

否定转移在英语使用中具有极大的普遍性,但中国的英语学习者对英语否定转移的习得效果并不理想。本文采用纵向个案研究法,收集中国儿童的英语习得真实语料,并自建语料库,试图解决以下两个问题:(1)本个案中的中国儿童英语否定转移习得情况是什么?(2)本个案中的中国儿童英语否定转移习得机制特别是习得错误的产生与演变机制是什么?本文期望有助于解决中国儿童在英语否定转移习得中遇到的困难,为中国儿童的二语教育提供学术支撑,而且也为各国儿童二语习得提供有效参考。在理论方面,本研究还可作为一扇窗户,探究二语习得普遍规律,特别是语言习得错误的产生与演变机制。

-

在对英语否定转移的研究中,学者们首先关注的是否定转移的规则问题,这是一个有争议的问题。在对英语否定转移的规则描写中,最具代表性的是Quirk等[11]对英语中允许否定转移的动词归类:观点(anticipate,be supposed to,believe,calculate,expect,figure,imagine,reckon,suppose,think等)与感知(appear,see,feel as if/feel like,look as if/look like,sound as if/sound like等)。此外,Swan等[15]也指出,这些动词并不总会引起否定转移,有时人们为了表达惊奇的语气,也会使用“I thought + negative”的非否定转移形式来表达惊奇的语气,例如:“Hello! I thought you weren’t coming.”

除了对英语否定转移的规则描写,不少研究者进一步对否定转移的语义、语用及产生机制展开了深入研究。Horn[16]提出了否定强度随否定词与其逻辑相关成分之间距离的增加而减弱的原则,认为否定转移是一种基于功能的现象,否定转移所产生的否定强度的减弱与礼貌原则和“提供选择”的语用功能有关。徐盛桓[17]基于Quirk等人的否定范围、否定中心概念,探讨了否定转移的语义及特点。郭杰克[18]分析了宾语从句中量词对否定转移的影响。熊学亮[10]提出了语用踪迹、空词说、中价说以及否定势理论,对英语的否定转移现象进行归纳与解释。Bublitz[14]从语用学角度引入“认识论情态”概念,从参与和礼貌角度解释在英语口语中倾向于使用否定转移的原因。周雪林[19]认为否定转移通过扩大否定词与否定成分之间的距离,降低否定强度,同时通过think等“肯定性”极中央的谓词以及述题分离达到礼貌目的,从而维护良好的交际关系。张会平等[20]结合系统功能语言学中的人际隐喻理论与认知语法中的象似性原则和图形背景分隔理论,解释否定转移的形成过程。还有学者对隐喻式否定进行了研究,魏在江等[21]提出将“概念隐喻—动态范畴模型”作为隐喻式否定构式的语义生成机制。上述研究对理解英语否定转移的产生机制具有借鉴意义和启示作用。

虽然关于英语否定转移的研究在上述领域收获颇丰,但否定转移的习得研究却一直未得到充分重视。沈家煊[22]指出,否定句比肯定句的理解难度更大、心理操作步骤更复杂。研究也表明,中国学生的英语否定转移习得存在各种问题[23],而大部分关于英语否定习得的研究并未涉及否定转移。作为Roger Brown的英语儿童母语习得研究团队成员,Klima等[24]对Roger Brown语料库中3名儿童的英语母语否定习得进行研究,归纳了英语否定母语习得的三个发展阶段,但并未涉及儿童的否定转移习得。Wode[25]观察了自己的儿子对德语否定的母语习得过程,提出了母语否定习得的四个普遍发展阶段。此后,Wode[26]又基于他自己4个孩子的英语二语习得数据,从普遍语法的角度提出了适用于一语和二语的否定习得顺序,但仍未考察英语否定转移的习得问题。于善志[27]对中国学生高考作文中出现的英语否定错误进行了归类,但并未从生成语言学的角度来解释中国学生的英语否定习得现象。上述研究均未关注英语否定转移的习得问题。此外,上述研究所采用的生成语言学理论视角认为人类具有与生俱来的普遍语法,而生成语言学却无法解释语言习得过程中的一些重要问题,例如从儿童语言到成人语言、从非目的语到接近目的语的过渡问题。

针对生成语言学的不足,有学者尝试运用基于使用的语言习得理论来研究英语否定的习得问题。基于使用的语言习得理论认为,人的大脑中并不存在什么先天的普遍语法,语言是在使用中以一种自下而上的模式习得的。Eskildsen[28]收集了两名母语为西班牙语的成人习得英语否定的纵向数据,发现成人二语习得者的英语否定从反复出现的具体英语否定表达开始,逐渐产生越来越图式化的英语否定知识。然而,Eskildsen的研究对象为成人,且他的研究也并未涉及对否定转移习得的考察。

目前仅有极少研究关注英语否定转移的习得,且研究方法单一,多为横断面研究,我们对英语否定转移习得的了解还非常有限。例如,Liu等[23]基于173名高二学生的翻译测试与问卷调查数据,分析了中国英语学习者的英语否定转移习得情况,发现不同英语基础的高中生在英语否定转移习得方面存在问题。但由于他们的研究基于横断面数据,因此无法探究中国英语习得者的否定转移习得过程,也无法分析其否定转移习得错误的产生机制。Dai等[29]对中国儿童进行了纵向个案研究,分析其早期英语否定转移的话语特点,发现中国儿童的早期英语否定转移习得以THINK谓词句为主,其否定转移的使用倾向在不同谓词句中的分布非常不平衡,从而表明中国儿童在英语二语习得早期并不具备抽象的否定转移知识表征,其早期的英语否定转移表征基于具体的谓词词项。Dai等的研究揭示了中国儿童早期英语否定转移知识表征的本质特点,从二语习得角度证明语言知识是基于语言使用从而后天习得的,并非天生就存在于人类大脑之中。然而,Dai等的研究尚未考察这种不平衡的基于具体谓词的英语否定转移表征是如何产生、发展与变化的,尚不清楚在这个过程中,儿童产生了什么样的习得错误,而这些错误产生的机制又是什么。

综上所述,从研究内容看,学术界在英语否定转移的规则、语义、语用、产生的原因与机制方面进行了深入研究,但对英语否定转移的习得研究较少,仅有的少量英语否定转移习得研究成果并未考察否定转移的习得过程与错误产生机制;从研究对象看,英语否定转移习得研究对象主要是中学生,对中国儿童关注较少;从研究数据类型看,已有研究主要使用横断面数据,缺乏真实的语言习得数据。中国儿童是一个庞大且值得关注的英语习得群体,对这一群体的英语否定转移习得进行研究具有重要意义。因此,本文运用纵向个案法收集真实英语习得数据,考察中国儿童的早期英语否定转移习得过程及其发展机制。

-

由于儿童语言的记录、收集需要特殊技术和持续跟踪,真实的儿童语言发展数据收集十分困难,导致儿童语言习得个案资料极度缺乏,这也是目前儿童语言研究中的首要问题[7]。但与其他研究方法相比,纵向个案研究能提供更深入、全面、连续的真实语料,深入考察儿童的语言随时间进程的发展变化并探索其原因[30]。本文采用纵向个案研究法,通过收集中国儿童A的早期真实英语习得语料,利用现代语料库技术对这些纵向个案数据进行储存、加工、分析,以此探究中国儿童早期英语否定转移习得的基本过程与发展机制。

-

本文的研究对象为一名中国男孩A,他的母语为汉语,父母是中国人。他随父母到澳大利亚生活1年,在当地就读学前班与一年级。本文的数据收集时间包含A在澳大利亚的12个月及回国后的1个月,共计13个月。在数据收集开始时,A的年龄为4岁10个月,会说极少量的英文单词,但并不能将这些英文单词组合成句子。在澳大利亚期间,他的家庭成员之间主要使用汉语,母亲有时会用英语与他交流。A在学校的时候说英语,老师与同学均为英语本族语者。

-

本文的数据收集时长为13个月,数据收集时长主要参考已有的儿童英语否定习得研究。虽然学界在英语否定二语习得阶段的划分与习得顺序方面存在争议,但大部分研究[24, 26, 31]认为早期的英语否定习得大致包含以下阶段:外部否定阶段、内部否定阶段、未经分析的助动词否定阶段、分析性的DO否定阶段。本文的研究对象A的英语否定在第13个月时已经进入了分析性的DO否定阶段,他已能熟练使用don’t、do not、doesn’t、does not、didn’t、did not等不同的否定形式,并且能够区分DO not与DO-n’t之间的细微差异。在其英语习得的第13个月,A已开始使用haven’t、hasn’t、hadn’t、might not、wasn’t V-ed等在前人研究中出现最晚,甚至在某些研究的最后阶段还未出现的否定形式。此外,A在第13个月已建立起否定与不定词、副词之间的联系,在英语否定中广泛使用不定词与副词,说明其早期英语否定体系已基本构建起来。

虽然研究表明纵向研究的自发话语数据比横断面研究的诱导数据具有更高的效度[32],但自发话语数据却不一定能保证儿童的话语产出数量。因此,为保证数据的效度与数量,本文采取了自发话语数据与诱导话语产出任务相结合的数据收集方式。本文的诱导话语任务不针对特定的语言知识,而是以促进儿童话语产出为主要目的,通过让儿童看无字图画书讲故事、图片描述以及图片命名的任务来收集。自发话语数据主要来自A与他人自由交谈的录音或录像以及观察日志。两类数据互为补充,尽可能全面呈现研究对象的英语否定转移习得过程。

具体的数据收集途径包括两类。第一类是录音录像。这类数据又分定期和不定期两种。除了第13个月以外,我们定期对儿童A进行录音或录像,每周1次,每次30分钟左右。每个月录音或录像至少4次,分别包括A与他人的自由交谈、看无字图画书Frog,where are you?讲故事、看无字图画书《三毛流浪记》讲故事、图片描述以及图片命名。其中Frog,where are you?这本书一共有24页,没有任何文字,但提供了丰富的语境来促进语言的产出,因此被广泛运用于儿童语言发展研究中[33]。出于同样原因,本文选择《三毛流浪记》前12页图画作为看图讲故事的材料之一。除了定期录音录像,研究者也在日常生活中随时关注A的语言发展,通过智能手机的录音录像功能不定期记录A在日常生活中的自言自语以及A与母亲或其他人之间的自发性话语。

第二类是日志。作为对录音录像数据的补充,我们以日志形式用英语记录儿童A的英语习得情况,日志共计27 803个英文单词。在数据收集期间,每周至少进行三次日志记录,内容包括A的日常学习与生活,特别是与语言发展有关的内容。

上述13个月的原始数据构成了A的英语语言习得,特别是否定转移习得的数据网络,为探究A的英语否定转移习得提供了基础。我们对音像数据进行人工转写,并进行了两次校对。日志中A以及他人的话语被提取出来用于下一步的语料库构建。

-

我们从上述转写数据以及来源于日志的话语数据中将儿童A的话语单独提取出来,建成了一个名为“A Corpus”的语料库。该语料库由455个文件组成,形符数约10万词。A母亲的话语也被单独提取出来,建成了一个名为“Mum Corpus”的语料库,该语料库包含316个文件,形符数约9.5万词。

涉及否定转移的话语通过以下方法在A Corpus语料库中筛选出来:先运用LancsBox 6.0的KWIC检索与筛选功能,以Quirk等[11]归纳的引发否定转移的动词为检索词(含不同的曲折形式)在A Corpus语料库中进行检索,并在检索结果中筛选出含否定词not或-n’t的句子,然后对这些筛选出来的句子进行人工逐句判断,从而提取出所有涉及否定转移的句子。人工判断句子是否涉及否定转移的标准主要依据句子的谓词和语义上被否定的部分。如果主句的谓词为引发否定转移的动词,并且在语义上被否定的部分是谓词后面的从句,那么这个句子就被判定为涉及否定转移的句子。随后,我们将这些涉及否定转移的句子按照是否使用了否定转移进行分类。在A的话语中,涉及否定转移的句子可能使用了否定转移,也可能未使用否定转移。例如,在句子I don't think it's enough money中,儿童A使用了否定转移,而在句子it's look like not wide中则未使用否定转移。

在A的话语中,排除了重复句、不完整句之后,共计有56个涉及否定转移的句子。我们用这56个句子构建了一个名为“A Corpus of Transferred Negation”的子语料库,其形符数为369词。

一. 研究对象

二. 数据收集

三. 语料库构建

-

本研究将儿童A的早期英语否定转移习得过程分为六个阶段,以在澳大利亚的英语语言接触为起点,每两个月为一个阶段。其中,第六阶段还包含了回国后的一个月,共计3个月。在此基础上对儿童A的英语否定转移习得情况进行分析。

-

在第一阶段(第1~2个月)并未发现任何涉及否定转移的英语句子。A的英语否定转移在第二阶段(第3~4个月)才开始出现,其形式为I don’t think (so)。这些否定转移包括4次I don’t think so,以及1次I don’t think。

在第二阶段,虽然I don’t think的后面没有任何成分,但是其表达的意义与I don’t think so一致,只是在I don’t think so的基础上进行了删减。谓词THINK除了被用于I don’t think so这样的固定表达以外,并未用于其他的否定转移句中。A的否定转移习得正是从这个重复出现的否定转移高频范例I don’t think so开始的。

从表 2可见,在第三阶段(第5~6个月),虽然A的否定转移谓词仍旧非常单一,仅有THINK一种,但他的否定转移在I don’t think so的基础上有所扩张,能产性开始扩大。除了继续使用否定转移的高频典型范例I don’t think so以外,A开始在I don’t think so的基础上增加一些简单的成分:too和you too,甚至在后面增加了一个从句,从而出现了*I don’t think so + that clause的错误否定转移表达:I don't think so he don't eat anything。这说明在第三阶段出现的THINK谓词否定转移句都是在否定转移范例I don’t think so的基础上进行的扩张。

另一方面,LOOK LIKE开始被用于非否定转移中(见表 2):look not like a hair。这个非否定转移表达中没有主语,否定词not被插入到look与like之间,这样的语序与汉语的“看起来不像头发”非常相似,似乎是受到了汉语母语的影响。

如表 3所示,在第四阶段(第7~8个月),A的英语否定转移谓词类别有了变化。他在第四阶段的否定转移除了已有的THINK谓词句,还新增了LOOK LIKE谓词句。此时I don’t think so继续存在,LOOK LIKE出现在两个否定转移句中:a frog does not looks like that、it not looks like a frog。第四阶段的另一个变化是:THINK谓词句也出现了两次非否定转移的使用。而在此之前,A所有涉及否定转移的THINK谓词句均为否定转移。

如表 4所示,在第五阶段(第9~10个月),正确的否定转移表达式I don’t think + that clause开始出现,与错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause形成竞争。正确的表达式I don’t think + that clause在第五阶段出现了3次,类符/形符比为0.67。与此同时,错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause能产性迅速扩大。这一错误的否定转移表达式被用到了5个不同的否定转移句中,其类符/形符比达到了1。可见在第五阶段*I don’t think so + that clause与I don’t think + that clause的竞争中,前者的使用频率与类符/形符比均占据优势。

到第五阶段,高频否定转移典型范例I don’t think so继续存在于A的话语中(见表 4),在这一阶段共出现4次,另外还有一次是在此基础上增加了一个简单的单词today。此外,LOOK LIKE也有3次被用于非否定转移句中,其使用频率与否定转移的使用频率一致。

在第五阶段,THINK谓词句有13次被用于否定转移、9次被用于非否定转移,否定转移占多数。值得一提的是,在THINK谓词的9次非否定转移使用中,其中有3次是为了表达惊奇的语气而不使用否定转移的正确使用(在表 4中以下划线标出),即用I thought + negative来表示惊奇的语气。三个句子“I thought it's not a bird”“I thought they can't”“I thought it was not my toy so I throw it in the bin”分别表示“我原本以为它不是只鸟(但没想到它却是只鸟)”“我原本以为他们不行(但没想到他们却可以)”“我原本以为它不是我的玩具,所以我把它扔到垃圾桶了(但没想到它却是我的玩具)”。A在上述三个不同的语境中正确使用了I thought + negative来表达特定的语义,说明在第9~10个月的时候,他已经掌握了否定转移与I thought + negative在意义与形式上的差异。

如表 5所示,在第六阶段(第11~13个月),否定转移的典型范例I don't think so仍然继续存在,使用频率为2次。不仅如此,A在这一阶段还使用了其非缩略形式I do not think so,用于表达强调的语气,这说明此时的I don’t think so已不再完全是一个未经分析的整体了。在两个否定转移表达式的竞争中,错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause占据了绝对优势,并继续保持较大能产性,其使用频率为5次,类符/形符比继续保持为1。另一方面,正确的否定转移表达式I don’t think +that clause在第六阶段完全消失。

-

上述研究结果表明,儿童A早期的英语否定转移以THINK谓词句为主,以THINK为谓词的否定转移又是以高频范例I don’t think so为基础的。A最初的否定转移从第二阶段开始出现,这个阶段出现的否定转移表达仅有反复出现的典型范例I don’t think so。在第三阶段,A开始在高频范例I don’t think so的基础上增加简单的成分,并逐渐扩张,开始出现了错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause。

在第三阶段(第5~6个月)开始出现的*I don’t think so + that clause到第五阶段(第9~10个月)就具有了较大的能产性,并与第五阶段出现的正确否定转移表达式I don’t think +that clause形成竞争,并稍占优势。到了第六阶段(第11~13个月),两者的竞争以错误否定转移表达式*I don’t think so + that clause的强势胜出而结束。根据后续观察,这个错误的否定转移表达式继续保持了5年以上的绝对优势地位。

为探究错误否定转移表达式*I don’t think so + that clause的产生原因,我们在A母亲的话语语料库Mum Corpus中进行了检索,但并未发现A的母亲使用过*I don’t think so + that clause的表达。而这一错误的否定转移表达式也不可能出现在其他人对A的英语输入中,因为A就读学校的老师和同学均为英语本族语者,而英语中并不存在这样的表达。

另一方面,与*I don’t think so + that clause相竞争的正确英语否定转移表达式I don’t think +that clause在A的语言输入中大量出现,仅在Mum Corpus中的使用频率就高达47次。然而,这种输入频率更高的正确否定转移表达式却并未在A的早期英语习得中占据优势。相反,输入频率为零的错误否定转移表达式*I don’t think so + that clause不仅在竞争中占据了绝对的优势,而且还逐渐产生了较大的能产性。随着A后续的英语发展,输入频率高的表达式I don’t think + that clause竟然在竞争中被淘汰,这一出乎意料的结果似乎有悖于基于使用的语言习得理论关于输入频率影响语言习得的假设。

一. 英语否定转移的习得过程

二. 英语否定转移习得错误的产生与演变过程

-

基于儿童A的否定转移习得情况,为探究其英语否定转移习得现象背后的原因,我们从习得与错误两个方面进行进一步的分析与讨论。

-

从上述分析结果中可以发现儿童A的英语否定转移习得顺序:以THINK为谓词的否定转移在第一阶段就开始出现,而以LOOK LIKE为谓词的否定转移直到第四阶段才开始出现;A的早期英语否定转移习得是从高频典型范例I don’t think so开始并在此基础上逐渐扩张的过程,在逐渐产生半抽象的*I don’t think so + that clause以及I don’t think + that clause表达式的同时,具体的范例I don’t think so仍然保留在其语言表征中。

基于使用的语言习得理论认为,构式的涌现来自学习者对语言使用中所有话语的记忆以及基于频率的对规则的抽象,使用频率是影响语言习得的重要因素。儿童对于某个特定语言项目或结构的使用频率越高,儿童对这个语言项目或结构的体验就越多,其背后的语言表征就越强[34]。对Mum Corpus语料库中A的母亲的话语检索表明,A的母亲对I don’t think so的使用频率为70次,相对频率为每百万词738.44次。不仅如此,已有的研究也印证了主语I与谓词think分别是英语否定转移句中主语与谓词的高频典型范例[10, 14]。基于使用的语言习得理论认为,一个形符的频率越高,这个形符就越有可能被学习者当作该范畴的原型。因此I don’t think so这一高频范例可能对儿童产生了一种“认知锚定效应”,成为儿童在英语否定转移习得中“凸显的参照标准”[13]89,帮助儿童对相关的否定转移类符进行记忆、组织和推理,并以此为基础对否定转移进行扩张,从而使儿童在早期英语否定转移的习得中,呈现出基于高频典型范例I don’t think so的现象。

基于高频典型范例的英语否定转移习得机制也可以解释为何在儿童A的英语否定转移习得过程中THINK谓词句先于LOOK LIKE谓词句出现且THINK谓词句比LOOK LIKE谓词句具有更明显的否定转移倾向[29]。在A的早期英语习得中,I don’t think so的使用频率很高,从而使他对以THINK为谓词的否定转移句的体验极为丰富,而以LOOK LIKE为谓词的否定转移句中缺乏类似于I don’t think so这样高频的典型范例,A的母亲的话语中甚至没有出现以LOOK LIKE为谓词的否定转移句,因此A对以LOOK LIKE为谓词的否定转移体验相对较少,从而使以LOOK LIKE为谓词的否定转移比以THINK为谓词的否定转移出现更晚,甚至出现LOOK LIKE谓词句的否定转移倾向不明显的情况[29]。

中国儿童A的英语否定转移习得特点表明,儿童二语习得与英语母语句法习得具有相似性,两者均具有基于高频典型范例的习得机制,这从跨语言角度验证了基于使用的语言习得理论的基本假设。

-

在本文的数据中,儿童A的否定转移以THINK谓词句为主。在以THINK为谓词的否定转移句中,正确的否定转移有两类:I don’t think so与I don’t think + that clause。错误的否定转移为*I don’t think so + that clause。其中,正确的表达I don’t think so与I don’t think + that clause在其母亲以及英语母语者的话语中使用频率较高。根据基于使用的语言习得理论,A的话语中I don’t think so与I don’t think + that clause的涌现可以用儿童对这两种否定转移的语言体验较多来解释。然而,这似乎无法解释为什么输入频率为零的错误表达式*I don’t think so + that clause会产生,又为何在与I don’t think + that clause的竞争中占据优势。针对这一出乎意料的结果,我们展开了进一步的分析。

前文数据分析显示,儿童A的母亲对I don’t think so的使用频率相当高,绝对频率为70次,相对频率为每百万词738.44次。虽然A的母亲并不是A英语语言输入的唯一来源,但研究表明,高频范例有助于构式的习得,并且儿童对母亲的动词使用非常敏感,母亲的语言使用频率会影响儿童的语言使用[13]77。

否定转移表达I don’t think so的高频使用不仅出现在A的母亲的语言使用中,而且也出现在BNC与COCA语料库中。在BNC口语语料库中,限定第一语言为英式英语,检索到74次I don’t think so,相对频率为每百万词24.76次。在COCA口语语料库中,检索到2 970次I don’t think so,相对频率为每百万词23.55次。可见I don’t think so在英语口语中的输入频率也是较高的。

在儿童A自己的语言产出中,I don’t think so的使用频率为13次。此外,由于A的否定转移是在I don’t think so的基础上进行扩张的,类似于I don’t think so too、I don’t think so you too的表达也进一步增加了单词串I don’t think so的使用频率。因此,无论是在他人对A的语言输入还是在A自己的语言使用中,I don’t think so这个范例的频率都很高,这些使用频率叠加在一起,势必产生极强的固化效应。

有研究表明,高度固化的词串也可能会引起儿童英语母语习得错误。Ambridge等[35]在对50名英语单语儿童的诱导话语实验中发现,具有固化的肯定疑问句框架(如what does X?)的儿童更有可能出现双助动词错误(what does she doesn't want?)。Ambridge等认为这些错误的产生是由于儿童将一个肯定疑问句的框架与一个来自陈述句的否定框架错误叠加而成。然而,由于Ambridge等的研究使用的是诱导实验数据,因此无法得知这些固化高频词串所引起的儿童语言习得错误的后续演变情况及其与其他构式之间的竞争关系。基于使用的语言习得理论对习得错误的产生与演变机制的研究较少,对错误习得模式的了解还不够深入,对这种高度固化词串所引起的习得错误则研究更少。

本文中儿童A的早期英语否定转移数据使我们能够进一步探究语言习得错误的产生与演变机制。结合Ambridge等[35]在儿童英语母语习得实验中观察到的母语习得错误,基于A的英语否定转移纵向发展数据,我们提出一种儿童语言习得错误的产生与演变机制:固化、杂糅、连带固化机制,以解释中国儿童在早期英语否定转移习得过程中*I don’t think so + that clause的习得错误产生与演变动因。

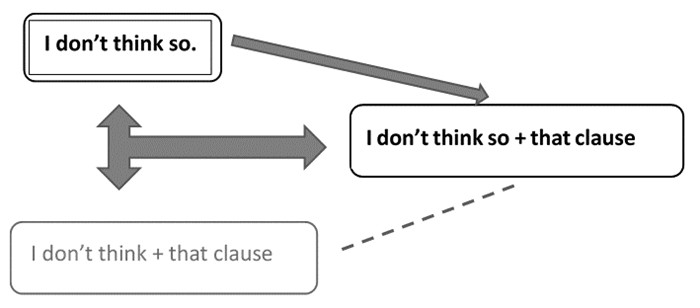

如图 1所示,虽然在语言输入中,儿童A听到的是正确的I don’t think +that clause表达式,但这个表达式的前半部分与I don’t think so具有相似性与联系。由于I don’t think so的高度固化(在图 1中以加粗字体、双层边框表示),儿童极易将两者进行杂糅,从而产生错误的否定转移表征。在固化与杂糅的共同作用下,儿童出现了错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause。

A的否定转移习得数据分析表明,从第五阶段起(见表 4),输入频率为零的否定转移表达式*I don’t think so + that clause与输入频率较高的表达式I don’t think + that clause开始形成竞争,并且输入频率为零的表达式在后续竞争中很快占据了绝对优势。那么,为什么输入频率为零的否定转移表达式反而能在竞争中胜出呢?

基于使用的语言习得理论认为,在语言使用者的联想网络中,一个型式越固化,那么与其他竞争型式相比,这个型式就越容易被激活,这种激活就越不需要付出努力,在类似的交际目的与语境中就会产出更多与之相应的话语形符频率。虽然正确的表达式I don’t think +that clause在儿童语言输入中的使用频率并不低,并且儿童也确实少量使用了这个表达式,但是这个正确的否定转移表达式的固化程度远不及I don’t think so的固化程度。因此,与I don’t think so相比,正确的否定转移表达式I don’t think +that clause就不容易得到激活。相反,虽然错误的表达式*I don’t think so + that clause并未出现在儿童的语言输入中,但I don’t think so的高度固化对*I don’t think so + that clause产生了连带固化效应,使其在与I don’t think +that clause的竞争中更容易被激活,这种激活更不需要付出努力。因此,错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause在竞争中占据了优势,并且这一错误的否定转移表征在使用过程中还不断得到强化,逐渐产生了较大的能产性。如图 1所示,I don’t think so对*I don’t think so + that clause产生的连带固化效应使*I don’t think so + that clause(在图 1中以加粗字体表示)在与I don’t think +that clause的竞争中占了优势,并由于使用频率的不断增加而进一步固化下来,之后随着语言的发展而产生了更大的能产性。相反,I don’t think +that clause则在竞争中逐渐被淘汰(在图 1中以浅灰色字体表示)。

值得注意的是,使用频率在语言习得中具有两方面的影响。一方面,高频率的使用让具体的范例成为语言知识发展的基础,儿童在具体的高频范例基础上对构式进行扩张,因此频率是儿童第二语言习得的驱动力。然而,*I don’t think so + that clause的产生与演变机制表明,高频率带来的固化效应与杂糅以及连带固化效应共同作用,也可能会产生固化的错误构式。如果在杂糅或连带固化效应产生的初期,就采取措施引导儿童注意到自己的错误,将会有助于错误的修正。在二语教学中,教师也需要特别关注这种由连带固化机制引起的错误,因为这种错误如果不及时加以干预,就可能会进一步固化下来,变得难以纠正。

错误的否定转移表达式*I don’t think so + that clause的产生与演变符合基于使用的语言习得理论,这一否定转移习得错误从另一个角度反映了中国儿童基于高频典型范例的否定转移习得机制,完善了基于使用的语言习得理论关于语言习得错误的产生与演变机制的研究。

一. 基于高频典型范例的英语否定转移习得机制

二. 固化、杂糅、连带固化的英语否定转移习得错误产生与演变机制

-

汉语中没有明显的否定转移倾向,而英语否定转移使用广泛、不易习得,是二语习得研究中值得关注的问题,这也是中国儿童的英语习得难点之一。本研究从基于使用的语言习得理论视角,以一名中国儿童为例,探究中国儿童的英语否定转移习得情况以及习得机制,对中国儿童的二语习得具有启示作用。

-

基于对中国儿童A在13个月期间的英语习得语料,分析其英语否定转移的习得过程与机制,本文主要有以下研究发现:

第一,中国儿童A的英语否定转移习得是以高频典型范例I don’t think so为基础并逐渐扩张的,儿童二语习得遵循基于高频典型范例的习得机制,这一发现从跨语言角度验证了基于使用的语言习得理论的基本主张。

第二,由于固化的高频典型范例I don’t think so与I don’t think +that clause之间的联系,儿童将两者杂糅,从而产生*I don’t think so + that clause的习得错误,并与正确的I don’t think +that clause形成竞争。在习得错误未得到干预的情况下,由于连带固化机制,错误的表达式进一步在竞争中占据了优势,最终产生顽固错误。

由此可见,儿童在二语习得早期并不具备抽象的语法知识,而是以具体的高频典型范例为基础逐渐扩张,并在语言使用中产生抽象的语法知识。在语言习得过程中,频率会带来固化效应,从而有利于语言的习得。但高频率构式也有可能与相关构式产生杂糅,并引起习得错误,习得错误通过连带固化效应进一步在竞争中占据优势,最终产生顽固的错误。

-

随着中国国际话语权的不断提升,中国参与重要国际事务越来越多,迫切需要大量拥有国际视野的人才。学习外语,尤其是英语,成为这些人才与国际接轨、开拓国际视野的必备条件。目前中国儿童的英语习得呈现低龄化趋势,如何进行有效的语言教育一直是大家关注的问题。探究中国儿童二语习得机制及错误的产生与演变机制,有助于解决中国儿童英语习得早期遇到的问题、提高英语习得效率。本文的研究结果对儿童语言习得有以下启示:

第一,利用高频典型范例的锚定作用促进儿童语言习得。为了提高儿童的语言习得效率,照看者或教师在儿童的语言输入方面应考虑高频典型范例的锚定作用。首先,让儿童接触高频典型范例,以帮助他们快速掌握这些常见的语言表达方式。然后,在此基础上逐渐引导儿童接触一些频率稍低、不太典型的项目。这样的方法可以帮助儿童更有效地学习语言。

第二,警惕高频典型范例与相关构式杂糅而产生的习得错误。照看者或教师在充分利用高频典型范例的锚定作用来促进语言习得的同时,也要警惕高频典型范例有可能会与相关构式产生杂糅,从而产生习得错误。由于构式之间存在相似性或联系,儿童在语言习得过程中可能会对相关的构式产生混淆,从而将这些构式进行杂糅。在儿童英语习得过程中,照看者或教师应引导儿童识别相关构式之间的联系与差异,增加正确构式的输入频率,尽量避免由于构式之间的联系而产生的杂糅现象。如果已经产生了杂糅现象,照看者或教师应进行干预。这种干预可以是外显的,例如直接告诉儿童不同构式之间的异同点,并加以练习。这种干预也可以是内隐的,例如每当儿童使用了错误形式之后,照看者或教师立即用正确的形式加以复述,帮助儿童自己注意到语言习得错误,从而自行完成对错误的修正。

第三,对习得错误及时干预,避免连带固化机制引起顽固的习得错误。要提高语言习得效率,减少语言习得错误,照看者或教师对语言习得错误的干预时机也很重要。在习得错误产生初期,应及时进行干预。否则,在系统性的习得错误产生之后,儿童如果自己没有注意到这些错误,并且又没有外界的干预,那么由连带固化机制所引起的习得错误就会由于不断的重复使用而进一步固化,最终变得非常顽固而难以纠正。

本文的研究发现从跨语言角度验证了基于使用的语言习得理论关于语言习得基于高频典型范例的基本假设。更重要的是,本文通过纵向的语言发展数据发现了一种新的儿童二语习得错误的产生与演变机制,即“固化、杂糅、连带固化机制”,这一发现可推进基于使用的语言习得理论对语言习得错误机制的理解,有利于提高儿童语言教育的效率,并对儿童的照看者、教师等相关人群具有指导意义,同时也可为有关部门制定科学的儿童语言教育规划提供有益参考,有助于提高国家外语能力,传播与弘扬中华优秀语言文化,提升中国国际话语权,推动构建人类命运共同体。

DownLoad:

DownLoad: