HTML

-

20世纪90年代以来,中国社会的基础结构发生了巨大变化,计划经济时期的治理单位开始走向消解,城乡社会的高度流动化、市场化引发了国家对社会从总体性支配向技术化照看的治理逻辑转向[1]。为应对基层社会的复杂变迁,各种新兴技术治理模式不断涌现,其中网格化管理就是典型的一例。2021年中共中央、国务院发布《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,明确将“构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台”[2]作为推进基层治理能力现代化的主要目标。2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中也提出要“提高市域社会治理能力,强化市民热线等公共服务平台功能”[3]。近年来,网格化管理作为地方政府为提升社会治理能力而应用的新型公共服务平台,在全国迅速扩散,其治理效能也引发了学界广泛讨论。

有学者认为网格化管理打破了传统社会管理中的碎片化局面,实现了管理资源整合与政府跨部门工作协同,诠释了“横向到边、纵向到底”的整体性管理内涵[4-5]。也有学者指出网格化管理在实际运行中难以摆脱科层化管理的路径依赖,使其成为政府向社区下沉的行政末梢,呈现出过度行政化的特点[6-7]。尤其是当网格逐步承接了街道和社区的功能,成为更具纵深性的治理单元,地方政府也将大量公共事务和行政工作下压至网格,不仅加剧了网格化管理的行政化倾向,还导致了网格功能泛化的问题[8-9]。网格化管理被行政力量主导的同时,也意味着其会受到压力型体制、目标管理责任制等基层组织生态的影响。我们在实地调研中发现,各地政府针对社区网格事件的上报数量、合格率、处置时间,建立了一套明确的量化考核细则,导致基层执行者为应付上级的定期考核,经常联合起来通过选择性报件的方式来争取更高的考核排名。

以往对基层政策执行过程的研究中,欧博文等较早发现了乡村干部因政策类型差异而形成的选择性执行偏好,他们认为下管一级、目标责任管理制和干部交流制度的行政体制是选择性执行的产生原因[10]。杨爱平等也发现社区居委会在应对自上而下的超负荷指标压力时,也会通过有选择地采取弄虚作假、搞形式主义乃至欺骗等方式应付上级的考核任务[11]。但网格化管理中的选择性执行往往表现为对网格治理事件的选择上报,选择性报件是基层执行者在高度技术化的网格治理场景下的一种新的执行变通策略,对网格化管理的治理效能产生了极大影响。既有对网格化管理运行过程的研究虽已关注到网格化管理中的选择性执行及其造成的非预期后果[5, 7],但对网格化管理中事件上报的微观过程和选择性报件的生成逻辑尚缺少深入的案例研究和理论探讨,值得进行深描式呈现和系统性分析。鉴于此,本文将结合对青岛H区网格化管理运行过程的案例分析,逐步揭开选择性报件现象的暗箱,并回答以下三个问题:在基层政府管理体制日趋完善又辅之以信息技术手段对网格化管理执行过程进行全方位监督时,为何会出现选择性报件的变通行为?网格化管理中的选择性报件与以往基层执行者的选择性执行有何异同,又如何影响了网格化管理的治理绩效?

-

网格化管理作为典型的技术治理形式,治理技术的高度嵌入引发了基层治理过程的变革,考察这一变革对治理绩效的影响机制,需从理论层面理清技术治理的特定属性,及其在应用过程中与基层社会、行政组织间的复杂互动关系。黄仁宇在对传统中国治理能力的分析中认为,中国的治理能力之所以落后于西方,是源于不能运用数目字管理技术 [12]。而瞿同祖则发现数目字管理技术在清代就被广泛应用于基层治理领域,但由于官吏合谋、衙役贪赃所造成的数目失真冲击着其实质效用[13]。近年来,随着中央和地方政府不断推进治理体系和治理能力现代化,技术治理形式也在广泛应用。一方面,随着项目制、目标管理责任制等管理机制的兴起,上级政府对下级政府的行政管理手段日益技术化,并呈现出技术治理的精细化面向。另一方面,信息技术的高速发展也使得大数据、云平台等现代技术被广泛吸纳进公共行政之中,数字政府、智慧城市、网格化管理作为以现代信息技术为支撑的治理模式,诠释着技术治理的现代化面向。温纳在对技术自主性的讨论中认为技术从内涵上具有双重属性:既是指装置意义上的技术,即工具、仪器和机械等技术运作的物理装置;也指技法意义上的技术,即完成特定目标所涉及的大量技术活动,包括方法、步骤和程序等。而技术从本质上是由装置和技法所构成的理性方法的综合[14]。渠敬东等在对中国改革开放以来国家治理的技术化变迁脉络的分析中,也揭示了国家应用技术治理存在的两种脉络:其一是现代国家通过引入信息技术,提升自己在公共管理和公共服务中的效能;其二是国家在实现自身管理目标时,所应用的管理方法、治理手段日趋技术化[1]。受上述思想启发,陈天祥进一步将政府应用技术治理的两种形式总结为技术治理的二重性,即管理手段的精细化和管理技术的现代化[15]。

随着各种技术治理形式的广泛应用,无论是管理手段的精细化抑或管理技术的现代化,却更多带来了扭曲社会事实的悖论。学界对技术治理实践悖论的关注也分化为两个维度:一是关注政府精细化管理手段引发的实践困境。相关研究通过考察项目制[16]、目标管理责任制[17]等行政管理体制的实践过程,讨论了作为管理技艺的技术治理形式与行政组织之间的关系。在这里,技术治理更多被视为是改变科层组织权力运行逻辑和执行过程的制度变革,技术治理与条块分割、权责分立等行政组织内部权力结构间的复杂张力及其引发的执行变通问题[18-19],造成了治理过程的空转与内卷。二是关注政府现代化治理装置的广泛应用引发的实践限度。相关研究通过考察电子政务[20]、制图术[21]、民意统计[22]等技术治理形式的运行过程,讨论了作为现代化管理装置的技术治理形式与行政组织、社会之间的互动关系。在这里,技术治理被视为改变政府组织内部运行模式及政府与社会关系的现代性因素,现代信息技术的应用在提升了政府回应能力的同时,也有可能强化行政组织内部结构的刚性[23]。而技术装置标准化、程序化的运行规则与复杂化、动态化的社会事实间的巨大张力,也可能解构社会的多样性和公共性[24],使得由技术平台生产的治理信息通常悬浮于社会现实[25]。

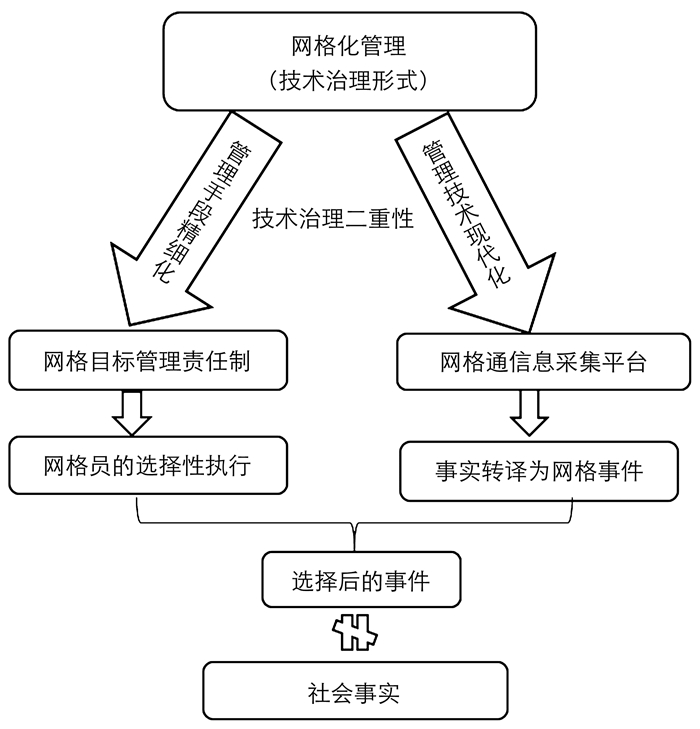

既有对技术治理二重性及其内生悖论的讨论,为理解网格化管理中的选择性报件现象及其影响提供了极佳的理论视角。借助技术治理二重性的理论逻辑,本文尝试从管理手段精细化和管理技术现代化两个维度对选择性报件的生成逻辑进行分析。在以往研究中,大都将技术治理作为一种总体性治理形态对其进行理论反思,或聚焦某一制度形式或技术形式对其呈现的技术治理特定属性及其实践悖论进行实证分析,而较少关注技术治理二重性在特定治理模式中的同构化过程及其影响。网格化管理作为一种新兴的技术治理形式,其技术治理二重性在网格化管理运行中呈现出明显的同构化,而选择性报件作为网格化管理实践中较为普遍的执行变通,可以作为考察这一同构化过程的经验切口(如图 1所示):一方面,网格某种程度上已经替代社区成为基层治理行政序列的末端组织,行政管理制度也延伸至对网格运行的监督管理中,代表管理手段精细化的网格化目标管理责任制引发了专职网格员在上报事件过程中的选择性执行策略;另一方面,网格化管理的治理过程高度依赖于云端技术平台,其治理过程呈现出高度程式化和标准化特征,网格通平台的运用及其对上报事件标准化、程式化的治理要求,导致复杂社会事实转译为标准化网格事件。可以说,选择性报件的微观过程是技术治理二重性同构化的具体表现,选择性报件引发的网格事件与社会事实间的断裂,实则是技术治理二重性同构化的悖论性结果,并彰显了技术秩序消解治理绩效的内在机理。

本文的案例材料来自对青岛市H区的实地调研,笔者于2023年5月至2024年5月对H区下辖12个镇街的网格化管理运行过程进行了长周期参与观察,并以高校考核组成员身份参与了该区2023年度网格化管理绩效考核工作。文中所有材料、访谈、事实记述均由笔者调研所得,依照研究惯例,对涉及的人名、地名进行了匿名化处理。

-

H区下辖26个街镇,总人口约199万人,是青岛常住人口最多的辖区。2014年6月,H区开始推进网格化管理服务体系,将全区划分为183个管区、1 309个社会治理网格,并通过社会招聘1 309名专职网格员,实现了“一格一员”的人员配比。近年来,网格化管理已经成为H区重点打造的社会治理特色工程,连续两年获评省级社会治理创新优秀成果。目前,“事不出网格”已成为H区社会治理的创建口号,作为新兴技术治理典型的网格化管理真的能够解决网格内所有事项吗?还是所谓的不出网格的事项是已经被筛选的事项?为回答上述问题,本节先整体介绍H区网格化管理的组织架构和运行流程,并尝试通过呈现基层网格员在上报事件的选择性策略,揭示“事不出网格”背后的内在逻辑。

-

为推动网格化管理结构的精细化,H区建立了“区—街镇—社区—网格”的四级组织架构:区社会治理中心作为全区网格化管理工作的统领部门,负责顶层设计,其下辖的网格化管理指挥中心负责向区属职能部门分派区级转办事件;街镇社会治理中心起到呈上启下的功能,协调街镇辖下的职能部门处理上报事件,或将区级转办事件上报至区社会治理中心;社区社会治理工作站负责各类事件的上报和各类网格员的指挥调度;网格是社会治理的基本单位,事件上报和处置都基于网格进行。

H区网格化管理业务涉及的治理领域主要包括公安政法、城市管理、安全监管、城市建设、科教文卫、经济管理、交通运输和民生社保等13类。网格事件是网格化管理实施的重要信息依据,网格事件的收集、流转和处置有着严格的技术流程,主要包括:(1)收集。网格事件主要由专职网格员通过社区巡查、入户走访和居民电话反映等方式收集,专职网格员要根据事件现场情况判定事件的类型和紧急程度。(2)上报。涉及重大事件专职网格员可以直接上报至街镇社会治理中心或区社会治理中心,普通事件则统一通过“网格通”系统进行上报,并将2张事件现场图片和事件描述同时上传至系统。(3)流转与处置。普通事件专职网格员即时进行现场处置核实;需街镇协调处置的事件,则上传至街镇社会治理中心,并由其分派至职能部门解决;街镇难以解决的事件,可通过区级转办由区社会治理中心协调解决。区社会治理中心会对区级转办事件进行二次审核以确定权属,对确实涉及区级职能部门的事件,转派至相关职能部门处置;审定街镇有能力处置的事件,则退回街镇由其自行处理。(4)核实。专职网格员须在24小时内对已办结的事件进行现场核实,并对民众电话反映的事件,进行电话回访;对处置意见不合格的事件,可驳回重新办理。

笔者参与了2023年度H区网格化管理的考核工作,从考核数据来看,各街镇上报事件的处置合格率极高。以L镇为例,2022年11月至2023年12月上报的14 978个事件的处置合格率为100%。其中,L镇下设职能部门处理的事件有14 942个,占事件总量的99.7%,由上级职能部门处理的事件仅有15个,似乎真正实现了“事不出网格”的政策口号。通过进一步调研访谈发现,多数上报的事件都经过了专职网格员的筛选,而选择的过程展现了他们的执行策略。

-

H区社会治理信息平台每月会按比例抽取各街镇上报的事件,并由社会治理中心工作人员按照要求对事件是否合格进行核定。核定标准包括三个方面:一是审核事件类型的标注是否规范及与事件内容是否相符;二是审核事件描述是否规范及与上传照片是否相符;三是审核事件核实情况与核实照片是否相符。审核结束后,社会治理信息平台会自动计算出每个街镇的事件合格率,事件合格率将计入街镇网格化管理年终考核之中。由于事关街镇年终考核成绩,专职网格员在上报事件时会进行充分权衡,就如Q镇一位专职网格员告诉笔者:

一般情况下,能上报的事件都要求合格的,区里对我们街镇的合格率也是有考核的,要遇到一些拿不准的事件,就尽量不往上报。(访谈资料:2023-05-15,WRF)

为保证处置事件的合格率,专职网格员所上报的事件大都依靠网格内部力量或是街道下辖职能部门就能得到有效处置,这些事件以城市管理类为主,其中涉及到公安政法类和民生社保类事件,也只需要巡查报送和简单沟通就能完结。

表 1为L镇办理完结的三个事件,分属城市管理、公安政法和民生社保三类型,事件内容主要包括堆放垃圾、车辆乱停和入户走访。从表 1中对事件的描述来看,例举事件的共同特点是,仅需调动街镇下辖的职能部门或是村委就可以妥善解决。在L镇上报的11 708件城市管理类事件中,诸如垃圾堆放、道路不洁的事件达9 876件,占同类事件的84%;上报的757个公安政法类事件中,涉及违章停车、僵尸车的事件达447件,占同类事件的60%。在处置上述简单事件时,专职网格员和街道占有绝对的主导权,不必担心无法办结和延时核实的情况,从而使事件合格率得以保证。

优秀事件率是街镇年终考核的另一个重要项目,也是街镇对专职网格员考核的加分项。街镇每月会按照本单位专职网格员实有数的10%~20%向H区社会治理中心推选优秀事件。例如实有网格员60名的街镇,按比例每月应推选6~12个优秀事件。优秀事件在合格事件中产生,并由区社会治理中心工作人员按照以下标准给予通过和驳回:

网格员在所负责网格内通过开展巡查工作,发现较大或重大隐患问题及时预警的事件;主动参与或协助责任部门有效处置复杂或较大问题的事件;扶危救困的事件。

优秀事件评定的标准主观性较强,使得“包装”工作变得十分重要。专职网格员在上报事件时会优先上报那些具备紧急性、预警性等优秀“潜力”的事件。

-

网格化管理中经常会出现超出街道一级处理能力的事件,针对需要区级职能部门处置的事件,H区在网格化管理运行中专门设置了区级转办流程。区级转办事件要先在街镇内部流转,确定非街镇权属后可转办至区社会治理中心,并由治理中心转派给相关职能部门。区级转办流程的设立从表面上实现了网格化管理中的条块协同,但实际上,社会治理中心作为H区政府下辖的协调治理全部事项的“条条”部门,有时很难调动同级职能部门的行政资源,尤其是事件来自于街镇一级时,就更得不到区属职能部门的重视,进而造成很多事件“悬而未决”或被退回街镇。从街镇层面而言,一旦事件转办至区里,他们就失去了对事件处置过程的主导权,事件一旦被退回,处置责任又回到了街镇,拒绝或是处置不当都将在年度考核中被扣分。就如WG中路社区支部书记所说:

涉及区级转办的事件以前都是照常上报,但到区里也不好解决。像我们社区门口路灯灯杆倾斜,报了两年,事件转到区里,又给退了回来。审核的时候作为未处理件,扣了我们街道的分。(访谈资料:2023-05-17,WYT)

专职网格员XDL的“退件”经历,也颇具代表性:

LCP社区门口有条路不好,居民给我们反映了很多次。社区领导跟我说不要报,报了估计也不好解决。后面我还是报上去了,上面接件的人问我为什么要报这个路?真奇怪了,这个路坏了,报这个路是我的职责。这个件从街道转到区里,转了一圈,又转了回来,让我们自己想办法修。可我们就是个网格员,区里面职能部门都不负责修,我们又能怎么办?(访谈资料:2023-05-23,XDL)

以上对区级转办事件的描述说明了网格化管理在实际运行中很难实现条块部门的协同。但H区社会治理中心却积极鼓励街道通过区级转办的方式处置事件,并将区级转办也设置为年终考核项。为了完成区级转办的指标,街道上报的事件往往处置起来比较简单。例如在W镇推行网格化管理近两年的时间里,区级转办的事件仅有12例,主要涉及公交站牌损坏、交通信号灯故障、天网设备破损等问题。从极小的区级转办事件比例也可以看出,对于超出街道职能范围的事件,专职网格员尽量选择不上报,尽管这类事件在网格中可能时常发生:

我们不是发现不了事件,是没办法改观。上级部门说,网格员来了带了很多活。老百姓会抱怨说我们把自己吹得很厉害,但就是个网格员,什么都管不了。(访谈资料:2023-05-23,DFL)

专职网格员在工作中经常会面临上述的“夹缝”境地,他们被视为是基层社会治理的守门人,承担维护网格民众公共利益的职责。实际上却与大多数处在政府与社会交界处的街头官员一样,面临着“双重边缘化”的角色困境[26]。从对选择性报件过程的描述中不难发现,保障合格率和优秀率是街镇和专职网格员选择性报件的主要动机,他们会尽量选择在街道或网格内能处置的事件,而尽量不选择街道难以掌控的区级转办事件和复杂事件,最终使网格化管理呈现出“事不出网格”的运行表象。

一. H区网格化管理的组织架构及运行流程

二. 报件策略一:优秀率、合格率与被偏好的简单事件

三. 报件策略二:区级转办件与不选择的复杂事件

-

随着技术治理形式进入国家视野,学界对技术治理的研究与反思也分化为两个维度:一是国家如何以项目制、目标管理责任制等技术性方式实现治理手段的精细化;二是分析国家如何通过引入大数据、制图术、网络平台等信息技术手段实现治理技术的现代化。下文将从技术治理的二重性出发,分析选择性报件与技术治理二重性及其同构化过程间的逻辑关联,并以此揭示网格化管理中的技术规则对其治理能力的消解过程。

-

为保证行政指令能得到自上而下的有效贯彻,从中央到地方政府都建立了以执行结果与资源分配高度关联为特征的目标管理责任制体系,《H区网格工作实施方案(试行)》就是“网格化管理目标管理责任制”的典型。H区社会治理中心每月依照“实施方案”的指标体系对各街镇网格化管理工作进行考核,主要包括考勤管理、指挥调度、巡查事件、日常工作、加减分项五项内容,考核排名纳入街镇社会治理工作考核。网格化管理考核排名事关社会治理经费,各街镇对考核结果都极为重视,并形成街镇之间的网格化管理锦标赛模式。

如表 2所示,涉及巡查事件的考核被细分为事件数量、事件质量、优秀事件、重点巡查、区级转办、组团处置和按期核查七个子项,每个子项都设置了相应分值。巡查事件的量化指标体系大体可分为“达标项”和“激励项”两种,其中事件数量、事件质量、优秀事件、组团处置和按期核查可归为“达标项”,即由达标比率决定最终分值;重点巡查、区级转办可归为“激励项”,即不设具体指标,由报件量最高的街镇获得相应分值。考核细则还分别设置了减分项,如“当月上报事件零合格的,每人次扣1分”“区级转办事项不符合转办要求每件扣0.1分”“街镇转办、回退事件后,经责任部门落实确定为街镇办理,街镇仍推诿扯皮拒绝办理的,每次扣0.2分”等。如本文第三部分所述,事件数量、事件合格率以及优秀率作为达标性指标,只要完成指标就能获得相应的分数,对街镇的考核成绩具有决定作用。专职网格员为使街镇完成指标,通过有选择地上报简单事件来保证事件的数量、合格率和优秀率;区级转办事件作为激励项,只有人均量最多的街镇才能获得相应分数,而且一旦被退回到街镇不仅会影响合格率还将面临着被减分的风险。

除此之外,各街镇依据区里的考核标准主动加码制定了街镇对专职网格员的岗位目标管理责任细则。以《Q镇社会治理专职网格员工作成效考核评分细则(报件部分)》(以下简称《细则》)为例(表 3),《细则》对专职网格员的考核要求比区考核标准多10个事件,对超额完成报件数量和获评优秀事件的专职网格员给予加分,对超期核实事件的网格员予以减分。

同时,街镇还会依照《细则》对辖区内的专职网格员进行考核排名,考核排名将决定每位专职网格员的绩效,如Q镇《细则》对考核结果使用的说明:

月考核排名在后两位的或考核分数得分在59分以下(包括59分)者扣发当月绩效工资;月考核排名前两位的当月发放双倍绩效工资;其他考核名次正常发放绩效工资;连续两个月考核得分在59分(包括59分)以下的,由镇社会治理委员会研究予以辞退。

专职网格员日常工作需要依靠街道协调,其绩效工资从街镇社会治理经费支出,使得专职网格员与街道之间存在较强的权威和经济依附关系。另外,街镇为完成区里的考核,针对专职网格员制定了更细化的考核细则。街镇与专职网格员之间形成了以“责任—利益连带”为特征的利益共同体,最终导致街镇对选择性报件行为持鼓励态度。就如XA街道社会治理中心主任所言:

上报的事件解决不了,影响了合格率,不但会对街道有影响,网格员自己的利益也会损失。网格员在上报事件的时候满足区里的考核要求,也是满足他们自己的考核要求。(访谈资料:2024-02-10,ZZH)

从H区社会治理中心到各街镇层层构建的巡查事件量化考核体系,实则是地方政府为使下级组织的执行过程变得清晰化和可控化所实施的治理技术,但其效果可能适得其反。李连江等注意到目标管理责任制体系的建立,可能造成基层政府更重视容易被测量和评估的量化性任务,而相对忽略不易被观测的“非量化”任务,最终导致基层选择性执行现象的存在[8]。也有学者发现即使是面对完全量化的任务,不同任务的量化权重差异也会导致在执行过程中的选择性倾向[27]。网格化管理目标管理责任制的不同之处在于,关于上报事件的指标体系是权重差异较小的量化指标体系,街道和专职网格员在上报事件中体现出的选择性主要与网格化管理中条块分割的行政格局有关。

就“条”而言,区—街镇的社会治理中心之间并不是垂直管理,而是上级对下级业务指导下的属地管理,这造成了街镇之间的比较和竞争。就“块”而言,H区社会治理中心虽然承担着转办和督办的职能,但作为区属事业单位,其行政地位与区职能部门同级,缺乏调动区级职能部门处理事件的组织资源。原本设计的条块协同的网络型执行结构,在实际运行中还是呈现以上下级权威为主的科层化执行结构。街镇迫于考核压力和兜底责任,为保证在区级考核中获得好的排名,只能更多上报以街道和网格力量能够处置的事件,而慎重上报涉及区级转办的事件。当网格化管理难以冲破传统条块分割的禁锢,上报事件近乎成为了街道和专职网格员的“双簧戏”。另外,当下沉至社区的专职网格员也被纳入到一套精细化的纵向考评体系中时,行政力量也随之下沉,原本作为收集社情民意的“报件”也高度依附于指标考核、条块分割的权力运行规则进而演变成一种政治过程。以上下级权威关系为基础的行政管理技术成为主导网格化管理的核心力量,网格化管理所要治理和服务的社会,也成为了被行政指标筛选后的社会。

-

信息技术被广泛应用于公共行政之中,推动着基层治理体系的现代化转型,也诠释着治理技术的现代性面向。任何被技术化手段治理的对象,也必将经历被技术转译的过程。上报事件也是社会事实按照网格化管理的技术轨道被制造成网格事件的过程。为提升网格化管理运行效率,H区社会治理中心引入了“网格通”智能信息平台。区社会治理中心统一为专职网格员配发工作专用手机,并要求专职网格员在入职后的3天内注册“网格通”账号,他们须通过“网格通”完成报送事件、入户走访、撰写工作日志、调度等日常工作。当繁杂的治理事项通过“网格通”系统设定的技术轨道转译成网格事件时,通常要经历标准化和修辞化的过程。

-

在网格化管理中,标准化的目的是简化认知,减少重复劳动,提升服务水平,方便操作实施[28]。为提升事件的处置效率和精度,H区社会治理中心对事件类型进行了精细划分,总体分为三级:一级类型包括公安政法类、城市管理类、安全监管类、城市建设类、科教文卫类、经济管理类、超出受理范围等13大类;一级类型又包含若干二级类型,二级类型又包含若干三级类型,三级类型共计273类。所有上报的网格事件都要先在网格通系统中勾选事件的三级类型,以此在系统中确定权属。当社会事实通过系统设置的标准化路径转译为网格事件时,诸多问题也随之产生。专职网格员在日常巡查时,通常会依照系统划分的事件类型对社会事实进行分类,居民上报的复杂事件通常被归入“超出受理范围”而被搁置。另外,事件进入平台后,其处置流程和时间会被高度监控,系统会对超期处置和未核实事件进行预警,导致专职网格员在上报事件之时就极力追求事件的处置时间和结果,而相对忽略事件的处置过程。更重要的是,信息平台在确定事件权属时主要依靠系统中的事件描述而不是现实场景,导致了在事件处置中南辕北辙的情况经常发生:

靠近HL大道公交站旁边的路坏了,我描述事件时写的是“靠近HL大道昆仑山路公交站五十米的路面破损”,事件就被转到了公交站。公交站问我为什么要描述公交站?我解释说,描述公交站是为了能够确定方位。那边就很不客气地跟我说,你描述公交站,这个事件就转到我们公交公司了,我们公交公司又不负责修路。(访谈资料:2024-02-10,ZAH)

专职网格员描述公交车站是依据报件要求确定方位,上级审核部门提取“公交站”为关键词是为了提高事件流转效率,简单的事件描述产生的认知差异,造成了事件处置与事件事实的“鸿沟”。“路面破损”被转至“公交公司”看似不可思议,却深刻揭示了技术转译的悖论。

-

尽管网格事件的整个流转过程都在技术平台上完成,但在事件描述和事件处置等核心环节依然难以避免人为干扰。为了能够获评优秀事件,专职网格员完全有能力对他们所要上报的事件进行包装和美化。事件的包装和美化成为专职网格员在信息技术的规制下,围绕事件的生产所实践的一种修辞政治。

大多数有经验的专职网格员都深知如何把一个普通事件包装成优秀事件,总结来看就是既要突出事件的紧急性、复杂性和预警性,又要突出专职网格员对事件处置的及时性、方法性和有效性。只要掌握上述修辞技巧,即使是“贩卖盗版眼镜”的普通事件也可以成为事关群众人身财产安全的优秀事件。如HQ镇2023年10月的一则优秀事件,就是专职网格员精心修辞的典型。专职网格员参评优秀事件的上报内容如下:

网格员WCG在巡查到大陈村时,看到村民很多人聚集在一起,走上前去发现是贩卖眼镜,说是不用验光没有度数,眼镜自动调节度数的,不卖钱免费送。网格员仔细询问村民,其中有一款收费,买收费眼镜送普通眼镜,网格员发现有欺骗嫌疑,且属于无照经营。周围聚集了不少村民,网格员一边劝说村民不要购买并且宣传受骗相关知识;另一边通知村委,村委立即赶到,与网格员一起对村民进行了劝说,同时驱逐了贩卖人员,将有可能发生的村民上当受骗事件扼杀在了萌芽阶段,从而使村民财产得到保证。

而专职网格员最初对该事件的描述为:

网格员巡查到大陈村时,发现有商贩贩卖假冒伪劣眼镜,且属无照经营。专职网格员已劝导围观群众,并驱逐了违法商贩。

对比同一事件的两种不同描述,就可以窥见其中端倪。“贩卖盗版眼镜”事件固然有其社会危害性,但诸如此类事件在高度流动化的街头工作场景中可谓司空见惯。专职网格员通过细化虚假售卖流程、群众围观、无照经营等事件细节,突出了事件的紧急性、复杂性和预警性,又通过强调劝导宣传、萌芽阶段、村民财产得到保证等处置情节,突出了事件处置的及时性、方法性和有效性。而实际情况是,专职网格员处置该事件的全过程不超过20分钟,而且得到了村民的充分配合。此类的事件包装策略甚至成为了专职网格员月末的专项工作,XA街道的专职网格员霞姐曾毫不避讳地指出:

很多网格员一天到晚地就琢磨包装优秀事件,实在的工作基本不干。这些人到月底街道排名总能拿到高分,而实实在在干工作的,反倒成了落后分子。这也可以理解,区里和街道上都只看结果。(访谈资料:2024-01-24,ZHX)

从“事实”被转译到“事件”进而被包装成“优秀事件”的操作过程中可以看到,反映社情民意的事件被纳入到技术化轨道,事件成为了技术化“事实”,尤其是其被赋予“优秀”这类典型化和指标化意义时,就会给微观变通提供了空间。在此,事件不仅是一个被技术化转译的结果,也是经过了充分修辞的社会建构的结果。

-

网格通APP作为网格化管理技术平台,在设计之初就排除了居民参与的可能。网格通APP的登录和使用都需要权限,只有专职网格员和相关管理人员能够获得进入系统的账号和密码,这就造成居民只可以向专职网格员反映事件,但对于事件的上报、流转和处置过程无法跟进,使其在事件转译的过程中处于失语状态。虽然针对群众反映的事件,在处置结束后,反映事件的居民可以根据处置的结果,在专职网格员的电话回访过程中继续反馈建议。但回访与群众再反馈的过程仅限于居民与专职网格员的“谈判”,通常不了了之。居民与专职网格员在系统之外的谈判,在一定程度上增加了网格化管理应对民众多样化需求的行政调适能力,却无法对事件处置结果产生补救效应,还无形给专职网格员增添了工作压力:

我曾处理过一个垃圾占道问题,系统里已经办结了,我电话回访的时候,处理结果居民还不满意,居民还说了一些很难听的话,说我们不作为。我跟领导汇报,领导也说没有办法,因为这些事情我们处理不了,只能传达和劝导,所以他们说什么我们就只能听着。(访谈资料:2024-02-05,LJK)

由此可见,事件在系统中经历流转、处置和核实的过程后,已完成了其作为社会事实转译符号的替代使命,事件在系统中被认定为已办结事件意味着对社会事实处置的公共行政流程也已结束。事件的处置过程以高度标准化的特征保证了技术流程的合理性,而处置之后的反馈和谈判过程并不会体现在系统之中,更重要的是社区居民的声音则被推到了更“隐秘”的角落。社会事实被技术化转译为网格事件的过程中,技术也以其“程序合理性”权威建立了一道屏障,民众作为社会事实的亲历者被隔绝于技术转译的全过程。

一. 精细化管理:“选择性”何以存在

二. 技术化转译:“事件”何以替代“事实”

1. 事件的标准化

2. 事件的修辞化

3. 转译中的居民失语

-

基于对青岛H区的案例研究,本文呈现了网格化管理中选择性报件的微观过程,并从技术治理二重性视角分析了选择性报件的生成逻辑及其对网格化管理治理绩效的影响。选择性报件呈现了在精细化管理方式和现代信息平台双重技术嵌入下的基层治理过程:一方面为能够实现对于基层执行过程的监控,网格化管理构建了一套以目标管理责任制为基础的层级化的精细管理技术,造成了街道、专职网格员等执行主体的达标压力,在条块分割的基层行政格局下,他们只能通过有选择性地上报在街道一级可以主导的事件来达成合格率和优秀率的指标要求,最终产生了一种“事不出网格”的表象;另一方面,“网格通”这一现代技术平台的应用,使得虚拟化事件得以以标准化和修辞化的方式切割和转译社会事实,复杂化和场景化的社会事实也被类型化和简单化的事件替代,呈现出一种高效率的技术景观。

既有研究更多从目标管理责任制、项目制等政府管理技艺的标准化视角观察制度压力对基层官僚执行过程的影响,抑或从治理技术的现代化视角考察现代信息通信技术的引入所引发的基层行政转变,而双重技术维度同构嵌入下的基层治理过程尚未得到应有的关注。从H区的案例分析中,可以通过对比网格化管理的选择性报件与传统治理模式下的选择性执行的差异,进一步反思技术治理二重性同构嵌入下的基层治理绩效。传统基层治理的执行过程往往面对的是高度情景化的现实社会,而网格化管理中的“事件”则是在技术平台嵌入治理场域的背景下,被转译后的符号化社会场景。如果说选择性执行是基层执行者为应对管理技艺日益精细化的指标压力所付诸的执行变通,其后果更多是治理过程与治理对象之间的偏差与错位,而选择性报件则体现了技术治理二重性同构嵌入下的基层应对策略,其后果可能带来治理过程与治理对象间因技术平台阻隔所引发的悬浮与断裂。从技术治理二重性视角审视网格化管理的运行细节,可以清晰地看到在技术规则与社会事实之间的断裂过程,这既引发了作为执行主体的专职网格员“为了考核?还是为了老百姓?”的疑惑,也深刻揭示了技术平台嵌入的治理过程易陷入简单化、形式化的内生悖论。海德格尔在技术的哲学批判中认为,技术应用的本质是一种去蔽化(revealing)的理性计算过程[29],而这一过程又会制造由特定权力支配的控制关系[30]。斯科特则发现当受极端现代主义思想支配的技术活动应用于国家治理项目时,会陷入一种对社会自然事实的简单化操作,并指向性遗忘那些难以被量化和测量的因素[31]。从选择性报件的微观过程也可以看到,网格化管理中嵌入的技术规则也存在指向性遗忘的趋势,遗忘那些难以被纳入量化考核的网格事件,遗忘那些难以被标准化转译的社会事实。

需要说明的是,本文无意否定网格化管理在应用于基层治理中所取得的突出成效,实际上网格化管理及其应用的信息技术平台确实提高了政府部门对社会需求的响应速度。但不容忽视的是,在高效率的背后,精细化的考核方式和现代化的信息平台也极有可能带来基层治理的僵化和悬浮困境。结合以上反思,我们尝试提出改善网格化管理绩效的两点建议:一是推动网格化管理从综治平台向治理信息采集平台转变。重新审视网格化管理的技术治理特性,可以看到其在信息采集、安全生产监控等专项事务的治理方面展现出巨大的效率优势,而在治理基层复杂、多变的综合性事务时则存在治理僵化的实践限度。推进网格化管理从综治平台向专治平台的功能转向是未来可以探索的方向。二是提升网格化管理运行的公众参与度。社区治理的日常工作具有鲜明的群众性和人格化特征[32],这与网格管理平台的标准化和技术化的治理规则间存在巨大张力,提高网格化管理绩效的关键是实现网格化管理的技术化治理效率与社区自治的人格化治理策略的有机结合,推动网格化管理的社区公众参与是实现上述目标的重要路径。拓展社区公众在网格事件收集、事件治理以及网格员绩效评价的参与空间,完善网格化管理的公众参与机制,可以有效弥合因技术规则导致的网格化管理与社会事实间的张力,最大程度克服网格化管理的治理悬浮困境。

DownLoad:

DownLoad: