-

生态承载力概念的演变经历了种群承载力、资源承载力、环境承载力、生态系统承载力4个阶段[1-3],其中第四个阶段最早由Park和Burgess在人类生态学领域中提出.生态承载力反映的是人与生态系统的和谐、互动及共生关系,具体指人类活动和气候变化综合影响作用下,区域水、土、资源等各种生态环境要素共同作用的支撑能力[4],具有客观性、可变性和层次性等特点.它除受物质基础、区域资源环境制约外,还受区域发展水平、产业结构、科技水平、人口数量与素质以及人民生活质量等多种因素的影响.关于生态承载力的研究方法较多,目前运用较为广泛的有Wachernagel提出的“生态足迹法”、自然植被净第一性生产力测算法、状态空间法和综合评价法[5-6].岳东霞等[7]对中国和部分省(区市)1999年的生态足迹进行了计算与发展能力分析,结果表明大部分省(区市)的生态足迹超过了当地的生态承载力;王家骥等[8]以黑河流域为例,认为利用自然植被的净第一性生产力数据可以反映自然体系的生产能力和受内外干扰后的恢复能力;状态空间法是欧式几何空间用于定量描述系统状态的一种有效方法,由表示系统各要素状态向量的三维状态空间轴组成[9],揭示系统的内外部状态和性能.前三种方法虽对判断人类社会是否生存于生态系统的承载力阈值内给出了一种简单实用的计算方法,但其结果只是说明生态系统是否超载的问题,对超载的缘由没有作出更准确的判断,这样不利于采取相应措施与对策.笔者认为高吉喜在《可持续发展理论探索——生态承载力理论、方法与应用》[10]一书中提出的以“生态系统弹性力、资源和环境单要素承载能力、承载压力”为三级评价指标体系理论较好解决了上述问题.

三峡库区作为我国重要的生态屏障,其生态环境的好坏对周边城镇的发展起着举足轻重的作用. 20世纪以来,库区社会经济发展迅猛,其高速的人口增长模式、粗放的经济增长方式对区域生态系统造成了不同程度的影响[11].生态承载力作为测度一个地区社会经济发展对环境系统压力的重要标尺,基于三峡库区特殊的自然资源环境和社会经济背景,合理评价库区的生态承载力,对于优化调控库区资源利用、社会经济发展、保障水库可持续利用具有重要意义,同时也为重庆市“十三五规划”及可持续发展提供一定参考.

HTML

-

承载力量化方法有多种,本文充分考虑“资源-环境-社会”综合系统,结合其各要素间的相互作用及影响,将研究区生态复合系统分解为3个子系统,即:生态弹性力子系统、资源环境承载支撑力和压力子系统.具体指标及数据来源如表 1所示.

-

在以往生态承载力研究中,学者们较常用行政区划或水域流域作为评价单元,优点在于数据获取便易,但是无法体现单元内部的空间差异性.本研究选用栅格单元作为评价载体,对所有指标数据进行栅格化处理.植被、土壤侵蚀、水网密度等数据是基于遥感数据提取的点状栅格单元,可直接使用;降水量数据,采用气象站点作为插值点,运用ArcGIS反距离权重法进行空间插值,得到年均降水量空间分布栅格数据;其他统计数据根据行政区驻地进行空间插值,从而将评价单元统一为标准化的1.5 km×1.5 km的栅格单元.

-

1) 评价指标类型及标准化公式

各指标计量单位不尽相同,根据正向指标值越高目标越好、负向指标值越低目标越好的原则,采用极差正规化法对各指标进行标准化处理[15-16].本文涉及的评价指标类型及标准化算法如表 2所示.

其中:

$S_{ij}$ 为第$i$ 个对象的第$j$ 个指标的数值$(i=1,2,3…n; j=1,2,3…m).$ 2) 权重确定

在综合整体性指标时,需要根据系统的综合水平下各种指标作用的大小,衡量其具体数值,即加权[17-19].生态承载力评价涉及非常复杂的系统结构,以层级架构方式出现,而层次分析法在可持续发展综合评价中,应用权数设置方法比较集中,适合综合系统指标体系权重的确定.故本文运用层次分析法(AHP)结合专家打分法确定各指标权重.具体步骤如下:

① 根据专家经验对各因子重要性做出判断.

② 构造判断矩阵A.

③ 运用数学模型进一步计算权重.

④ 运用MATLAB软件,计算判断矩阵A的特征向量α和最大特征根λmax.

⑤ 利用公式C=P/Q进行一致性检验.式中C为判断矩阵随机一次性检验;P为判断矩阵的一般一致性指标,且P=1/n(λmax-n);Q为判断矩阵随机一致性指标.

⑥ 如果C<0.1,则表示矩阵通过一致性检验,反之亦然.

本研究一致性检验结果C=0.004 6<0.1,具有较为满意的一致性检验结果.

-

生态弹力是指生态系统的自我维持和自我调节能力[10].其大小由诸多因素决定,如:气候、土壤、水文、地物覆被及生物多样性等.

生态弹力表达式:

式中:K为生态弹性力指数;Di为水文和气候、植被、土壤、生物多样性等要素的生态系统要素特征;Wi为要素i的权重值.

-

承载压力是人类活动对区域内生态综合系统承载力造成的直接压力,压力直接反应在人类生存环境质量和区域发展中的问题上.其来源主要是人口的增长、资源的损耗和环境的污染.

承载压力表达式:

式中:P为承载压力指数;Ei为人口社会、环境污染等要素的生态系统要素特征;Wi为要素i的权重值.

-

资源承载是生态系统支撑自然和人类可持续发展的基础,其大小不仅反映在资源的供给和环境的纳污能力上,还包括区域社会的进步、经济的发展给承载媒体带来的积极的能动作用,环境承载表现的纳污能力是生态系统可持续发展的保障[16].

承载支撑力表达式:

式中:S为承载压力指数;Ci为社会经济、资源供给等要素的生态系统要素特征;Wi为要素i所对应的权重值.

-

生态承载力指数是通过生态弹力、承载压力及承载支撑力3个要素共同决定的,且正规化到0~1之间.评估模型如下:

式中:ECC为生态承载力指数;K为生态弹力指数;Wk为其对应的权重;P为承载压力指数;Wp为其对应的权重;S为承载支撑力指数;Ws为其对应的权重.

2.1. 指标体系及数据来源

2.2. 评价单元和数据处理

2.2.1. 评价单元

2.2.2. 数据标准化及权重确定

2.3. 评价模型的建立

2.3.1. 生态弹力子系统评价模型

2.3.2. 承载压力子系统评价模型

2.3.3. 承载支撑力子系统评价模型

2.3.4. 生态承载力综合评价模型

-

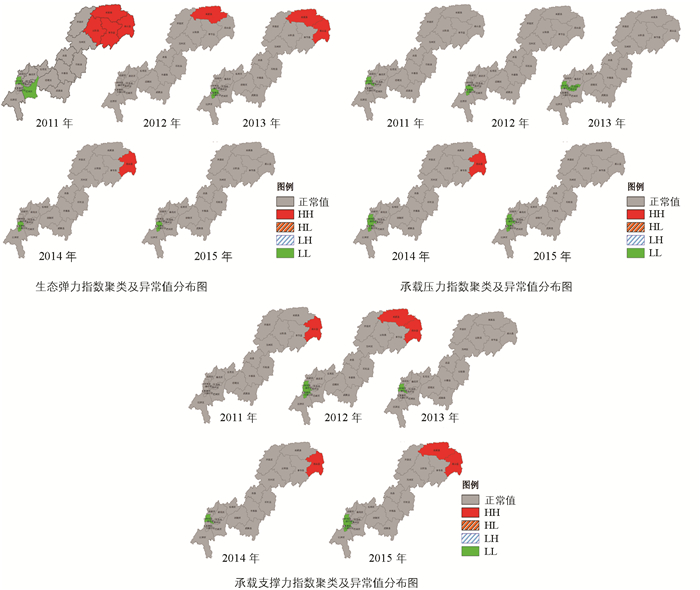

为确保计算结果的准确性及合理性,采用ArcGIS聚类和异常值分析(Anselin Local Moran's I)判断生态弹力指数、承载压力指数及承载支撑力指数是否存在空间异常值(图 2).在地理空间上,不同的要素之间会出现相邻或者包围的情况,若空间要素的z得分是一个较高的正值,则表示周围的要素拥有相似值(高值或低值),HH表示高值聚类,LL表示低值聚类;反之若z得分是一个较低的负值(如<-1.96),则统计学显著性的空间异常值,若周围一圈都是低值,围绕一个高值,这种情况用HL表示,反之,用LH表示.

结果表明“十二五”期间,研究区生态弹力指数、承载压力指数及支撑力指数均未出现异常值,高值聚类出现在渝东北巫山县、巫溪县,而低值聚类主要是主城区的渝中区、沙坪坝区及九龙坡区.

-

通过对相关文献的梳理,对于生态承载力级别划分并没有统一标准,根据相关文献研究成果[9, 17, 20],结合研究区生态弹力指数、承载压力指数及支撑力指数计算结果,将评价结果值域(0~1)分为5级,即高、较高、中、较低和低,如表 3所示.

-

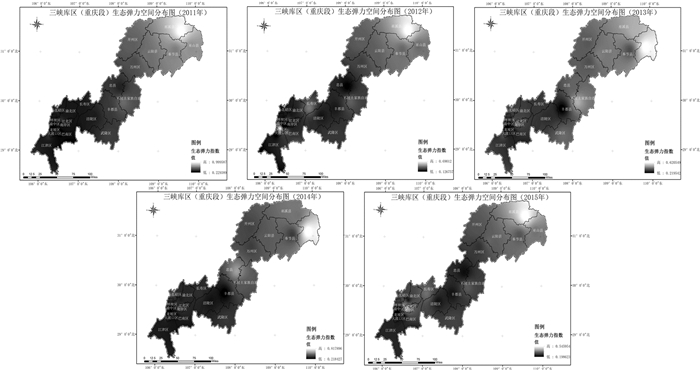

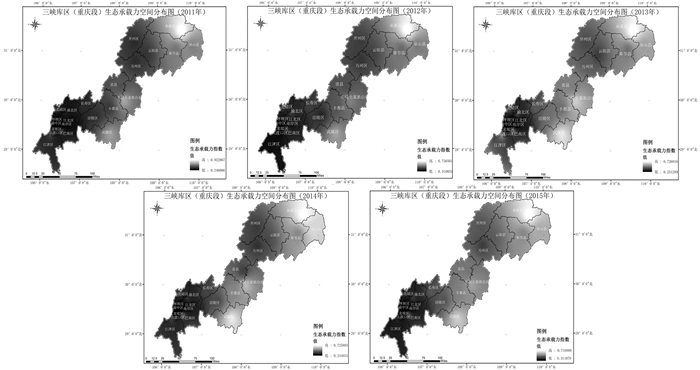

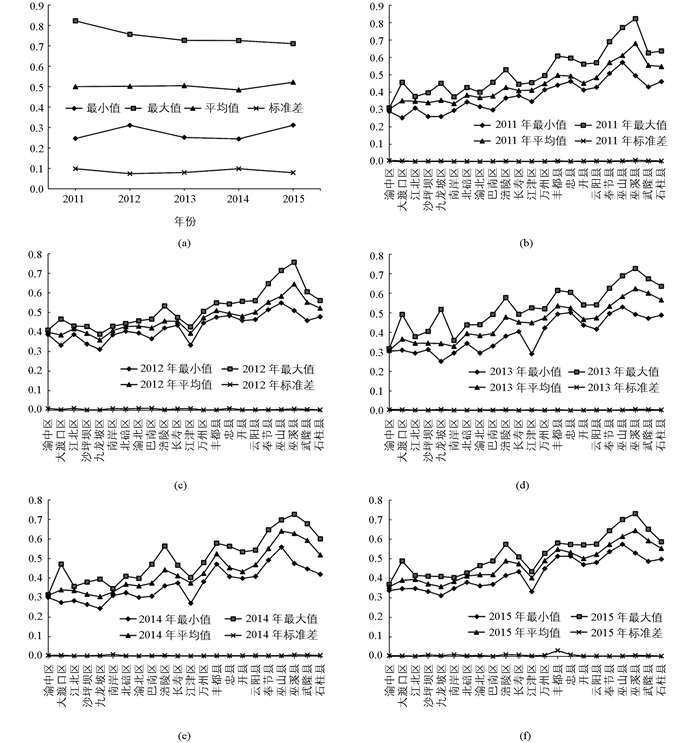

研究区生态弹力空间分布体现了较为明显的东北高西南低的趋势(图 3),体现了与资源环境禀赋相关联的地理特性和空间异质性.随着时间的推移,生态弹力指数整体呈下降的趋势(表 4),说明研究区生态系统的自我维持和自我调节能力逐年降低.但区域内部各地区生态弹力变化幅度不尽相同,主城九区及江津区,弹力指数平均值2011-2015年间变化并不明显,从0.332下降为0.323,仅下降了0.03%;中部地区的长寿、涪陵、丰都、武隆、忠县、万州、石柱等地弹力指数平均值从0.435下降为0.317,下降了3.15%;东北地区的巫山、巫溪、开州、奉节、云阳等地生态弹力变化幅度最大,从0.688下降到0.388,下降了43.6%,虽然如此,该区域生态弹力值较其他区县而言还是较高的,原因在于渝东北地区生态环境保护、水土保持、维护生物多样性较好,水网密度指数和生物丰度指数分值较高.

根据表 3评价等级分类,研究区在2011-2014年间,生态弹力平均水平处于中等级别,呈现中等稳定状态,而2015年生态弹性力较差,处于低稳定性状态.

-

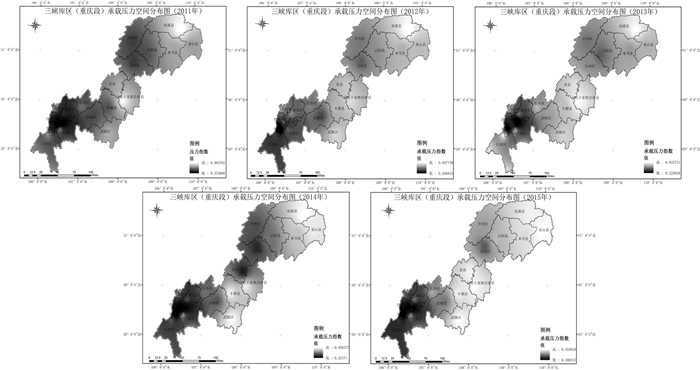

研究区承载压力空间分布体现了较为明显的西南高东北低的趋势(图 4),反映出社会经济发展对资源环境的依赖程度.随着时间的推移,承载压力指数整体呈“上升——再下降——再升高”趋势,承载压力处于不稳定变化之中(表 5),5年平均值达0.745,总体水平较高.局部上,承载压力较高的地区在主城区九区及江津区,从指标层分析,该地区人口密度大、城镇化率较高,社会经济发展较好,给承载对象带来的生态压力也较大;承载压力低值地区主要位于东北部丰都、石柱、武隆、巫溪等地,平均值0.370,压力水平较低.究其原因,该区域社会经济发展相对较慢,带来的环境压力较小,且植被覆盖良好,生态系统多样,物种丰富,生物多样性价值高,对各种干扰活动的反应比较敏感.

根据表 3评价等级分类,研究区在2011-2015年间,承载压力处于较高水平,生态系统遭受的经济社会发展压力较大.建议采取相关措施对现有资源进行生态保护,加强先进环保技术改革创新力度,提高资源利用率,降低环境压力.

-

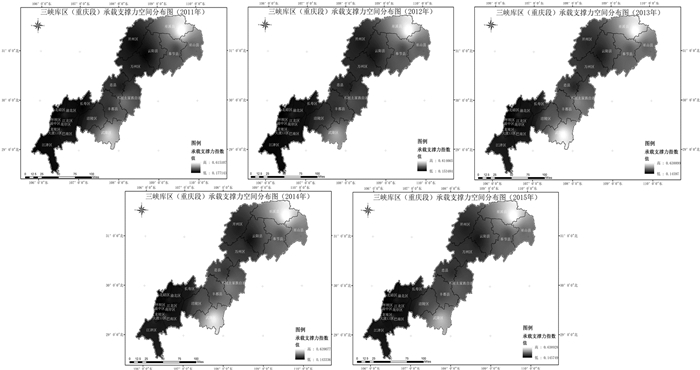

研究区承载支撑力空间分布体现了较为明显的东北高西南低的趋势(图 5),集中反映了特定时间内、承载支撑力子系统对人类社会经济发展和环境破坏的支撑能力空间差异性.随着时间的推移,承载支撑力指数整体变化并不明显(表 6).从局部看,人均水能资源差异较为明显,巫溪、巫山、奉节、武隆等地人均水资源较为丰富,且土地资源、水源涵养、水土保持能力相对较好,资源环境承载支撑能力较高;承载支撑力相对较低的地区主要分布在主城区及江津区,该区域尽管经济社会方面支持力相对较高,但在资源拥有量方面相对滞后,还需加强生态建设,提高其生态系统稳定性.

根据表 3评价等级分类,研究区在2011-2015年间,承载支撑力处于较低水平,资源的供给能力与经济社会各类潜力指标带来的支持力较低,建议增强环境治理及保护能力,减少因森林砍伐造成的区域水源涵养、水土保持功能削弱等生态问题.

-

依据公式(6)对研究区生态承载力进行综合测算,结果如图 6所示.

总体来看,研究区生态承载力处于中等稳定状态,生态弹性力处于中等水平,承载压力较大,承载支撑力较弱.由于退耕还林及渝东南、渝东北生态保护措施实施,生态承载力平均水平呈稳步上升状态,2011年为0.500,2015年为0.522,同时,承载力标准差较小,离散度不高,生态系统相对稳定.局部来看,研究区东北部巫溪、巫山、奉节等地生物丰度、植被覆盖率较高,生态承载力最好,而主城区及江津区生态承载力水平最低,生态系统自我调节与恢复能力以及对经济社会发展的支撑力远不如渝东北地区.因此,提高区域生物丰富度、植被覆盖面积以及耕地面积对区域生态稳定性和可持续发展至关重要,要实现资源-环境-生态-经济社会协同发展,丞需加强库区生态保护力度,多植树种草,恢复植被等.

3.1. 空间统计分析及评价等级分类

3.1.1. 聚类和异常值分析

3.1.2. 评价等级分类

3.2. 生态弹力指数分析

3.3. 承载压力指数分析

3.4. 承载支撑力指数分析

3.5. 生态承载力综合评价

-

三峡库区作为长江中上游地区重要的生态屏障,其生态承载力关系到整个长江流域的生态安全与区域社会经济的可持续发展.本研究以三峡库区重庆段作为研究对象,运用GIS技术和遥感技术,从生态弹力、承载压力和承载支撑力3个子系统出发,对三峡库区重庆段的生态承载力进行了定量测算,分析人类社会经济发展对生态承载力时空变化的影响,结果表明库区经济社会发展还未对其生态系统结构和功能造成较大威胁,但合理开发利用资源,准确把握产业发展模式及经济增长速度,加大环保投资力度对库区可持续发展及生态文明建设尤为重要.结果可以为三峡库区土地资源可持续利用、生态环境保护与建设等相关政策的制定提供理论和实际借鉴.

生态承载力的变化是一个长时间序列变迁的过程,由于相关数据资料收集有限,本研究也有不足之处,仅对研究区5年内的生态承载力进行了评价,而长时间序列的数据对生态承载力的预测及发展分析至关重要,在今后研究中,应注意运用连续长时间序列的数据进行阶段性评价,从而加大评价结果的准确性.

DownLoad:

DownLoad: