-

目前森林转型[1-2]、农村人口非农化与兼业化[3]等带来的城乡发展与土地利用结构转型无疑对耕地利用提出了更高的要求.在城乡建设用地增减挂钩、耕地占补平衡以及新的农业经营体系与消费结构和需求的背景下,耕地利用集约程度的变化可能比耕地面积减小更加威胁粮食安全[4].土地集约利用的概念最早是由李嘉图[5]提出,指在一定面积的土地上,集中投入生产资料和活劳动,使用先进的技术和管理方法,以求在较小面积的土地上获得高额产量和收入的一种农业经营方式.而耕地集约利用是指单位面积耕地上合理增加生产要素并科学配置耕地资源,以期提高耕地资源产出与效益[6-8].

国外耕地集约利用的相关研究最早集中在农业集约化方面[9-10],偏向农业集约度的概念和计算方法等方面[11].近年来从农地集约度的变化、评价、驱动等方面开展了部分探索,也有不少学者从环境影响角度对耕地集约利用进行了研究[12].国内近几十年来对耕地集约利用的研究逐渐丰富,在地理学、土地科学等学科理论的指导下,不少学者对耕地集约利用的内涵、现状与评价、变化的时空格局与规律、影响因素以及实现途径等方面进行了深入研究.曾杰等[13-15]通过构建评价指标体系研究了耕地集约利用的时空分异与分区研究;吕晓等[9, 16]从不同尺度上对耕地集约利用的影响驱动进行了探究,认为主要的驱动因素为经济发展与文化政策、农业投入与人口变化、富裕程度与价值取向等;朱会义等[17-18]从综述的角度出发对耕地集约利用的研究现状、变化规律以及未来工作方面做出总结与探讨;部分学者还分别从农户、耕地质量以及与其他因素的耦合关系方面进行探讨,使耕地集约利用研究不断深化.针对驱动机理的探究主要集中于土地科学、统计学、动力学等相关领域,在土地科学利用中主要集中于土地利用变化、景观格局变化研究.耕地利用的驱动主要着眼于驱动因子的内在联系以及动态规律.驱动探究方法多元,主要有统计与计量分析[19]、GIS空间技术分析[20]等方法. PSR模型较为清晰地描述耕地集约利用与各因素之间的逻辑关系,在评价指标体系的构建方面得到较为广泛的运用,能较好地运用于耕地集约利用评价[21-22],但PSR模型的构建普适性与特殊性的联系不够紧密,地方差异的突显需进一步增强.

耕地集约利用的全国或省域尺度研究纷呈,但山地地区的理论探讨与实证研究略显不足,也未形成系统.花晓波等[23-25]基于农户调查,对比分析了河谷与半山区、不同类型农户的耕地利用集约度差异及其影响因素.中国是一个山地占比较大的国家,凉山州山地地形与民族特征显著,因此,对凉山州耕地利用的探讨,于粮食安全以及扶贫等工作具有现实意义.基于以上考虑,本文拟从PSR模型的人地关系角度出发,构建了符合山地特征的评价框架,对耕地集约利用度进行评价并探讨影响耕地集约利用的关键因素,得出相应的政策启示,在实践层面提供决策参考.

HTML

-

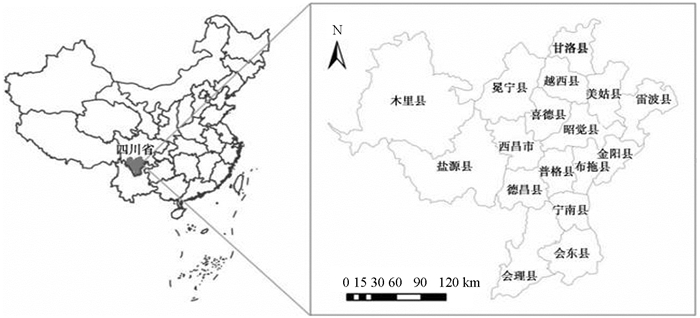

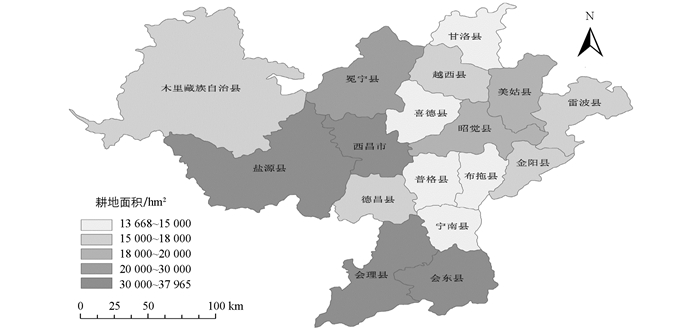

凉山州位于四川省西南部川滇两省交界处,川西高原的东北部[26],位于100°15′-103°53′E和26°03′-29°27′N(图 1).日照时数多,热量充足.平均海拔较高,年温差小,日温差大.境内地貌复杂,高原、山地、深谷、平原、盆地交错,形成西北高、东南低、高差较大、地质结构破碎的地貌特征,自然灾害频发,生态环境脆弱.全州的土地利用类型以山地为主,现有耕地51.05万hm2,仅占总面积的8.44%.雨量充沛,但主要分布在5-10月份.集中的降水以及地势高差形成强烈的地表径流,水土流失频发. 2015年,全州辖17个县(市),面积60 423 km2,总人口约511.78万,其中少数民族为282.34万人,少数民族中彝族264.78万人,是我国最大的彝族聚居区.凉山州耕地分布(图 2)最多的是盐源县和西昌市,分别占全州耕地面积的10.67%,9.84%,普格县和甘洛县最少,占比分别为3.85%,3.9%.耕地主要分布在高原平坝以及安宁河、金沙江等河流的河谷地带,安宁河谷地区大多数土壤耕作性好,开发潜力大,优质高产田主要集中分布在西昌、盐源、德昌、冕宁等市县[27-28].耕地大部分属于斜坡耕地,山区陡坡的耕地占3/4左右;水田少旱地多,2005年和2014年的水田面积分别为6.95万hm2和7.91万hm2,旱地面积分别为23.3万hm2和27.74万hm2. 2005-2014年水田与旱地的比例从23%:77%变化为22%:78%,其中2011年中低产水田和旱地分别为2.77万hm2和21.4万hm2,分别占水田和旱地的35%和78.4%.由于土地破坏和浪费等原因,人均耕地面积逐年下降.同时凉山州地处民族地区,耕地的粗放利用现象尤为明显,耕作方式落后,后备资源不足,土地整理、开发、复垦等高潜质的土地整治活动不够,使当地耕地安全与粮食安全面临挑战.

-

土地利用数据(耕地面积、灌溉面积、水土流失治理面积、中低产田改造、土地整理开发)主要来自2005-2014年土地利用现状与变更调查;人口、GDP、农民人均纯收入、劳动力投入以及动力投入等数据来源于《四川统计年鉴2005-2014》《凉山州统计年鉴2005-2014》《凉山州统计公报》《西昌市统计年鉴2005-2014》.同时参照凉山州经济发展,对主要经济数据进行物价指数修正.

-

1) 指标体系构建

根据PSR框架,选取≥15°耕地面积、人均GDP、粮食安全系数以及耕地安全系数反映社会经济发展对耕地利用造成压力的4个指标代表压力子系统,其中≥15°耕地面积为15°~25°、≥25°的耕地面积之和;选取耕地利用频度、灌溉指数、机械化率以及农民人均纯收入等反映耕地数量质量以及利用强度下耕地所处状态的8个指标代表状态子系统.其中,耕地利用频度用复种指数进行衡量,用粮食单产、地均产值、劳均产值以及劳均产粮来衡量凉山州的耕地产出和效益水平;选取劳力投入、化肥投入等反映人们采取措施对产生的压力发生响应的5个指标代表响应子系统.其中,劳力投入、化肥投入、动力投入等衡量农业生产性投入,水土流失治理、中低产田改造以及土地的开发整理衡量政府政策以及工程技术因素对耕地集约利用的响应,以此构建耕地集约利用的评价体系,具体指标的计算方法如表 1所示.

2) 指标的权重确定

由于各指标单位和量纲不同无法进行计算和比较,故采用极差法对各指标进标准化处理.表达式如下:

正向指标

负向指标

式中:X′ij表示凉山州i年j指标的标准化值;Xij表示凉山州i年j指标的实际值;Ximin为凉山州i年j指标的最小值;Ximax为凉山州i年j指标的最大值.正向指标的值与耕地集约利用的程度正相关;负向指标则与耕地集约利用程度负相关.

对耕地集约利用进行评价需要综合多方面因素,需要根据区域特征来确定评价指标体系中各指标的权重,本研究采用熵值法确定权重.其确定权重的过程主要包括数据标准化处理、计算各指标值的比重、计算指标信息熵、计算信息熵的冗余度和计算指标权重.

3) 耕地集约利用度分析

PSR系统内部各子系统相互协调影响耕地集约利用的状态.进行综合性评价土地利用协调度情况才能全面得以反映.计算耕地利用的集约度的公式如下[29]:

式中:F是指耕地集约利用度;Ai为i项准则层的权重;Aij为j项指标层权重;X′ij为指标的标准化值.在此基础上,运用综合指数法计算凉山州的耕地集约利用水平.

4) 相关性分析

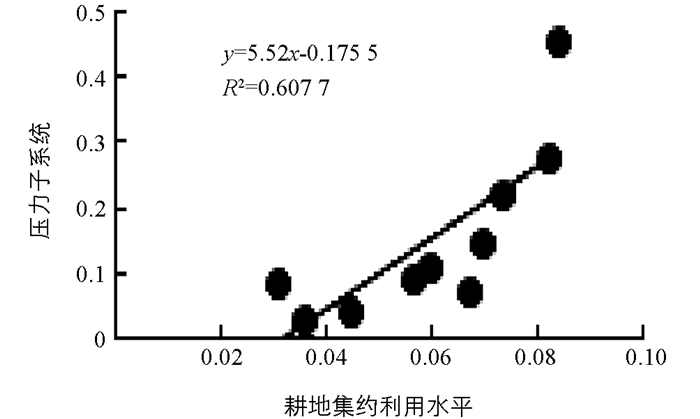

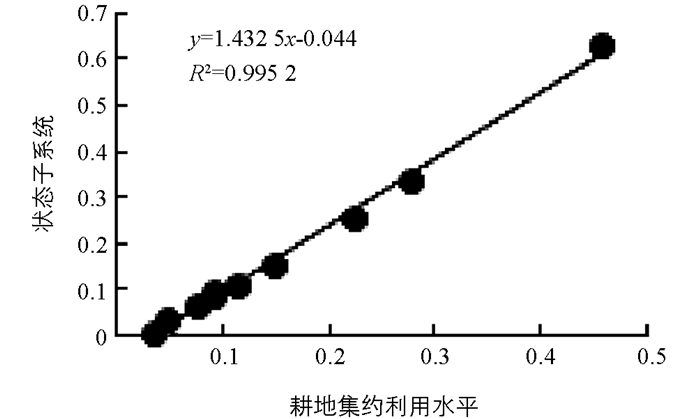

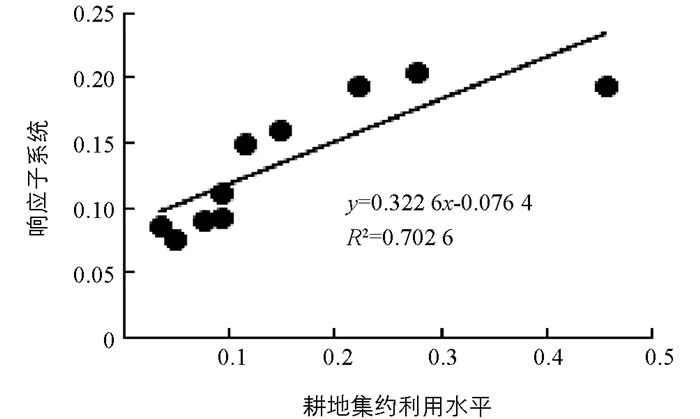

以耕地集约利用水平为因变量(Y),压力指数(X1)、状态指数(X2)、响应指数(X3)为自变量,对耕地集约利用水平与三大准则层做相关性分析,绘制相关分析图.

-

在上述研究的基础上,找出耕地集约利用水平变化的驱动因素并了解各因素之间的相互作用及其变化规律,对政府政策以及合理利用耕地资源起着导向作用.凉山州2005-2014年间耕地集约利用水平的动态变化是PSR模型中各子系统以及各因素相互影响的结果,但各因素之间的关系较为复杂.鉴于此,本研究采用SPSS进行主成分分析以探讨耕地集约利用的驱动因素.

1) 因子选择.根据主成分分析法的思路与要求,结合凉山州实际情况,对上述各定性因素进行综合分析,从中筛选出适合的因子进行分析.

2) 因子分析.采用SPSS 20.0软件对数据进行处理,计算KMO值并进行球形检验得出因子模型的显著性水平,如果KMO值介于0.5~1.0之间,显著性水平达0.000,说明所选分析样本符合要求、所选因子适宜,再对所选因子进行主成分分析,探讨出凉山州耕地集约利用水平的主要驱动因素.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. PSR模型评价指标体系分析方法

1.3.2. 耕地集约利用驱动力

-

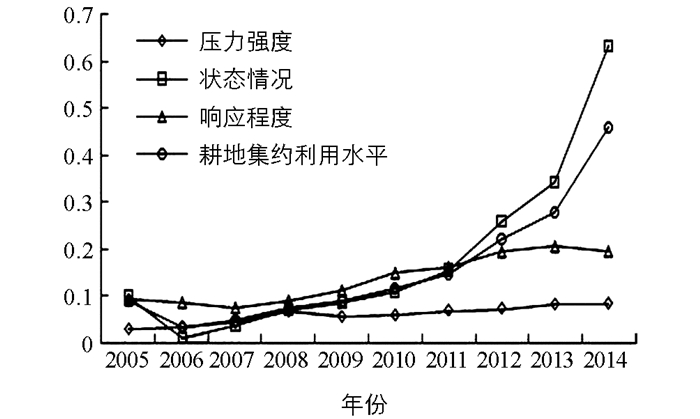

各指标权重计算结果如表 1所示,根据权重计算耕地集约利用度,绘制耕地集约利用水平和三大子系统的时间变化图(图 3)和相关图(图 4-图 6).

如图 3所示,凉山州耕地压力指数平稳波动,从2005年的0.030 5增加到2014年的0.083 3,10年内平稳上升;状态指数变化有统计学意义,从2005年的0.096 8下降至2006年的0.009 2,2014年上升到0.629 3,变化幅度为三者中最大;响应指数在0.093 0~0.205 3之间波动,2006-2007年先平缓下降后持续上升,2014年小幅下降.凉山州2005-2014年的耕地集约利用水平波动变化,从最低的0.032 9(2006年)上升到最高的0.457 1(2014年),2006年下降0.056 0后持续上升.

2005-2008年间,随着耕地压力指数平稳上升,农业机械的大量使用以及农民收入的提高,耕地集约利用呈现出较好的状态.劳动力、生产资料的投入以及对土地的整理开发特别是中低产田的改造,使2009年的耕地集约利用压力得到一定程度的缓解. 2010-2014年间,耕地压力指数持续抬升,虽耕地的灌溉条件、农业机械的使用率、生产资料的投入以及土地整治等积极的响应对耕地的压力减小,但2009年开始,凉山州旅游业等第三产业的快速推进,经济得到快速发展,加之民族地区的优惠政策,人口增速攀升.但耕地面积有限、耕地的粗放无序经营等问题使人均耕地指数下降,5年间(2009-2014年)下降32.8%,耕地安全系数随之下降;耕地状态指数2006年大幅走低,灌溉保证率、地均产值降低,复种指数、粮食单产以及机械化率为10年中最低,使2006年的耕地集约利用的状态指数呈10年内低谷.但2007-2014年状态指数持续上涨,2014年的涨幅高达85.6%.劳均产粮、机械化率特别是灌溉保证率提升作用较为明显;响应指数在2005-2007年有小幅下降,2006年劳动力投入减少、水土流失的治理面积减少,农膜投入、土地的整理开发为10年内最低,2007年耕地平衡指数以及水土流失治理面积的降幅分别为12%和65%. 2008-2013年的响应指数正向增长,2014年小幅下降. 2008年以来,由于响应层的各指标均呈上升趋势,但农村外出人口以及产业之间转移就业人口比例上升,农业就业人口减少,农业从业人口老龄化、土地弃耕与撂荒以及产权不清与程序不当造成的土地流转滞后等一系列因素导致耕地资源得不到有效利用.说明在耕地利用方面,劳动力数量与素质产生的作用较为显著;凉山州耕地集约利用水平2006年由于状态和响应指标下降以及压力指数有所上升而呈现下降的趋势外,其他年份均呈现上升趋势,2014年的上涨幅度为64.9%.虽然压力指数平稳上升,但状态与响应指数远远大于压力指数,状态变幅达26.85%,说明期间耕地状态、采取的响应措施足以承受当时的压力.各阶段变化也说明了各子系统相互促进,相互影响.

从图 4-图 6得出,耕地集约利用水平与状态、响应、压力三大指数的线性相关性逐渐减弱,R状态2(0.995 2)>R响应2(0.702 6)>R压力2(0.607 7).耕地集约利用水平与状态指数线性相关性有统计学意义,说明灌溉、机械化等农业生产条件以及复种指数、农民的收入水平会对耕地利用产生重要影响,凉山州的耕地利用急需通过土地整治等措施改善区域的灌溉以及机械化水平,改善休耕轮歇的粗放垦殖方式以及通过对农户精准扶贫等措施提升农民的收入;响应指数与耕地集约利用水平的相关性较前者稍弱,凉山州面对经济发展、人口数量与素质驱动、生产条件等压力采取措施的针对性需要进一步提高,响应措施也需进一步增强;耕地集约利用水平与压力指数的相关性最弱.响应指数与状态指数远远大于压力指数,说明凉山州所采取的应对措施足以解决耕地面积变化、生产条件以及投入的变化对耕地利用带来的压力.

-

从评价体系中筛选出以下因子:≥15°耕地面积、灌溉面积、机械动力投入、总人口、人均GDP、土地整理开发和中低产田改造对耕地集约利用驱动力进行识别,具体如表 2所示.

运用SPSS统计软件分析计算,得出变量相关系数矩阵、主成分贡献率以及载荷矩阵(表 3-表 5).由表 3可以看出,在影响耕地集约利用水平的7个因素之间存在较大的相关性.由表 4可得主成分的特征值大于1只有一个,第一主成分贡献值为87.025%,说明一个主成分所携带的信息能够充分概括大多数指标反映的情况,因此从中提取一个因子作为驱动力探讨的公共因子.

从表 5中得知,第一主成分对≥15°耕地面积X1、土地整理开发X6、灌溉面积X2、人均GDPX5、机械投入X3、总人口X4、中低产田改造X7的载荷量依次降低.其中,≥15°耕地面积、土地的整理开发、灌溉面积、人均GDP、机械投入的载荷量最大,说明耕地的自然因素、工程政策措施、经济发展、生产投入对凉山州耕地集约利用水平的影响较大,人口因素其次.对以上因子进行整理得出影响凉山州耕地集约利用水平的主要因素包括以下几个方面.

自然因素方面,≥15°耕地面积、灌溉面积是反映自然因素的重要因子,与第一主成分的相关系数分别为0.965,0.946,说明凉山州的自然因素是影响当地耕地集约利用的最重要因素.在凉山州600余万hm2的土地上,耕地面积所占比例不到10%,而15~25°以及25°以上耕地面积所占比重分别为32.62%,17.65%,坡耕地面积大,梯田很少,部分地区坡度较陡,灌溉条件和交通状况极差,土层浅薄,土壤保水、蓄水能力差,水土流失严重.部分高寒地区耕地采取轮歇地,耕作方式粗放,粮食产量低.人口增长使耕地承载力负担逐年增大.

工程政策因素方面,土地的整理开发、中低产田的改造是工程政策因素的代表因子,与主成分的相关系数分别为0.956,0.844,说明工程政策是当地耕地集约利用程度提高的重要影响因素.凉山州坡耕地比重较大,梯田化率低,急需对土地进行整治通过工程措施改造耕地.近年来凉山州政府非常重视这一工作,仅2013年建成高标准基本农田3.99万hm2,开发整理土地1.22万hm2,新增耕地0.12万hm2,同时也加快水利工程的建设,大大提高耕地有效及高效利用.

经济发展方面,人均GDP是反映经济发展方面的重要因子,与第一成分的相关系数为0.905,说明地区经济发展水平是影响耕地集约利用的重要因素. 2012-2014年凉山州第一产业对经济增长的贡献率为9.3%.经济发展一方面会不断增加农村居民人均纯收入,改善农村居民的生活水平,同时也可能促使非农建设用地的扩张,使耕地数量减少,总体质量退化.

生产投入方面,机械投入与第一主成分的相关系数为0.892,说明生产投入与耕地集约利用存在较大相关性.此外化肥农药的投入也与耕地集约利用存在一定的相关性.但生产资料的投入建立在自然条件允许与经济发展的基础上,需要实际考虑当地的耕地条件.凉山彝族地区的山地农业生产以广种薄收、粗放经营的方式进行.复种指数低,浅耕浅耙,碎土不细,施肥甚少.以家庭为单位分散经营,畜牧业生产管理极为粗放,靠天养畜,牲畜数量有限,基本维持一种低水平的自然平衡状态.

人口驱动方面,总人口X4与第一成分的相关系数为0.876.全州2015年末少数民族人口为282.34万人,占总人口的55.2%;彝族人口为264.78万人,占总人口的51.74%. 2004-2014年间,农业就业人口从2004年的186.5万人增至2010年的197.28万人,2010-2014年持续下降.此外2015全州转移输出农村剩余劳动力118.6万人.调查显示,2015年凉山州人口平均受教育年限为5.18年,少数民族受教育程度为3.79年,物质贫困和文化贫困交织造成人们观念上的落后,导致新的科学与技术推广困难,参与非农兼业程度低.

2.1. 耕地集约利用

2.2. 耕地集约利用驱动力

-

目前部分学者[26, 30-32]运用GIS、统计分析、聚类分析等方法对凉山州的土地资源生态安全、居民生活水平、农户生计资本、耕地等方面进行了时空序列研究,为典型民族山区的耕地利用和农业生产提供参考和借鉴.本文基于PSR模型对凉山州的耕地集约利用进行评价并对驱动力进行探讨,在影响耕地集约利用的因素上与其他地方的研究有共识之处,但也体现出不同之处.如驱动力主次序列上,凉山州的耕地集约利用的主要影响因素是自然条件的限制、政府政策以及工程措施的积极作用,经济发展并不是首要驱动,与其他地区耕地集约利用的驱动力的主次存在差异.

本文以典型民族山区的凉山州为研究对象对耕地的集约利用进行探讨,对贫困山区的农业发展以及精准扶贫工作具有参考价值.随着城镇化率的逐渐增大,非农建设用地的需求将更加旺盛,如城市建设用地与农用地的需求矛盾得不到有效解决,土地将更加显著地制约区域经济发展.农户的兼业化与非农化水平提升,山区耕地集约利用评价研究显得更为迫切.同时,较低的耕地集约利用水平与传统山区相对封闭和偏远的特点分不开,应更深入研究中国乡村转型过程中聚落空间重构模式,以促进山区耕地的合理利用以及在新型城镇化背景下农业发展的升级与转型.

本文还存在待完善之处,例如,部分指标(如地形起伏度、生态脆弱度)空间差异显著但时间差异较小,无法引入该模型参与讨论,所以在评价过程中应注意与空间分析等方法的结合;同时缺乏对凉山州与其他地形区(如丘陵、平原)耕地集约利用度的空间差异对比分析.同时在以后的研究中,需要进一步深究PSR模型在指标体系的构建中突显地区特殊性和差异性这一关注点.

-

本文以人地关系为研究视角,构建基于PSR模型的框架体系对凉山州耕地集约利用水平进行评价,并采用主成分分析法探讨了耕地集约利用的驱动因素.主要结论如下:

1) 凉山州2005-2014年耕地集约利用度与压力、状态、响应三大子系统存在不同程度的相关性并表现出独特性.状态子系统与耕地集约利用度的线性相关性最强,响应子系统与耕地集约利用度的相关性次之,压力子系统与耕地集约利用的相关性在三大子系统中最弱.凉山州耕地利用的特殊性表现在耕地压力与潜力同在.坡耕地比例大,自然灾害频发使当地耕地压力逐渐增大,应采取措施变非农建设以及水土流失带来的耕地压力为耕地潜力.

2) 凉山州耕地集约利用的驱动变量呈现自身特征.驱动变量对凉山州耕地集约利用水平的作用从大到小依次为自然因素、工程政策因素、经济发展因素、生产投入因素、人口因素.坡耕地面积、灌溉面积是影响耕地集约利用的主因,工程政策因素、经济发展水平、生产资料的投入以及人口的数量素质也是耕地集约利用的直接驱动因子.此外,复种指数、粮食单产、地均产值也会对耕地集约利用产生一定的影响,但不占主导地位.

3) 构建与运用PSR模型来评价山区耕地集约利用的方法具有本土特色.本研究根据凉山州实际选取评价因子构成PSR评价模型,得出凉山州耕地集约利用的变化状况并对其影响因素进行识别,符合凉山州的真实状况.不但证实了PSR模型在耕地集约利用研究中的普适性,也体现出凉山州的差异性.

根据研究结论,给出以下建议:1)凉山州山地面积大,地形交错,地貌复杂,山地耕作的灌溉难度大,机械化难以实施,土质破碎,土壤的保水保肥效果差,季节性降水对土壤的冲刷和侵蚀作用明显.为了降低耕地面临的压力,应采取有效措施继续开展田水路林村的综合整治.缓坡区可根据一定的标准按照田块的规模与高差进行坡改梯,降低土面坡度,并扩大单块田地面积,修筑灌溉和排水设施,陡坡区做好生态保护与涵养工作,做好中低产田的改造以及水土流失的治理,重视经济效益、社会效益和生态效益的协调统一.同时继续贯彻落实粮食直补、农资补贴政策以及扶贫政策;2)经济是耕地集约利用的重要驱动,应大力发展凉山州的经济,发展以水电、钒钛钢、铜、铅锌、稀土、烟草为重点的优势资源产业,以轻工食品生物医药、化工、建材、新能源为重点的潜力资源产业.凉山州第一产业产值对经济增长的贡献率低(2014年贡献率仅为9.3%),应因地制宜地种植粮食作物和经济作物,提高耕地产出.同时在全面开发邛海湿地外,可将旅游融入农村,发展农业观光旅游. 3)生产投入是关键,应改善耕地资源的利用结构,加大基础设施建设力度,引进先进的生产技术.改变凉山州落后的耕作方式;4)人口的数量与素质是核心驱动,针对民族聚居区人口较低的文化素质与落后的思想观念,加强对农业从业人口的教育培训,提升农业经营主体素质,培育新型农业经营主体;针对农业人口老龄化、女性化和兼业化导致的土地撂荒等问题,应继续做好土地确权推进土地流转,同时吸引农民工返乡就业,大学生、技术人才来乡就业.提高农民生活水平和农业生产积极性,促进民族地区耕地集约利用以及可持续发展.

DownLoad:

DownLoad: