-

我国地域辽阔,受自然地理分异和城乡空间格局差异的影响,乡村地域类型复杂多样[1].当前,我国贫困人口主要集中在滇桂黔石漠化区、武陵山区等14个集中连片特困地区[2],其他地区,有一部分靠近大都市的乡村存在插花式、分散式贫困分布,虽然这些都市近郊乡村贫困发生率相对较低,区位条件和自然环境相对较好,但由于致贫因素多元且复杂,实现这部分乡村的全面脱贫仍需要准确剖析、精准施策.因此,深入了解都市近郊乡村发展状况的基本面,并根据乡村发展的不同类型差别化判断区域致贫的主要影响因素,以问题为导向精准施策,对于减少甚至消除都市近郊乡村贫困具有重要意义.

乡村性是综合反映乡村发展水平、揭示乡村地域内部差异、识别乡村地域空间的重要概念,是从人对乡村的感知、乡村的地域特征、乡村生活、乡村功能、乡村发展等多方面识别乡村地域空间的重要指标[3-4].乡村性评价有助于客观评估乡村发展的现状,划分乡村地域类型,指导乡村多元化发展[5-6].地理探测器是探测空间分异性,并揭示其背后驱动力的一组统计学方法,是探测和利用空间分异性的工具.地理探测器模型可以检验单变量的空间分异性,也可以通过检验两个变量空间分布的一致性,来探测两变量之间可能的因果关系,被广泛应用于分析地理要素格局演变和地域空间分异等方面[7-9].目前,国内外学者对乡村性的概念、内涵和评价方法进行了深入研究,并从宏观、微观等尺度对国内外典型区域进行乡村性评价、分类,并对其时空格局演变及其原因进行了系统研究[3, 4, 6, 10-13].关于地理探测器模型的应用主要集中在健康风险评估、空气质量、区域经济、自然地理分区等方面,近年来也被应用于贫困化分异等方面的研究[8-9, 14-16].将乡村性评价与地理探测器模型相结合,将有助于在空间上解释乡村地域内部差异,准确把握致贫因素,因地制宜地开展不同模式的精准脱贫工作.

基于此,本研究将乡村性评价与贫困主导因素的地理探测相结合,将重庆市渝北区建档立卡贫困户所在的138个行政村作为评价单元,建立村域尺度乡村性评价指标体系,根据乡村性评价结果对各行政村发展类型进行划分,并结合发展类型选取致贫因素进行地理探测,诊断致贫主导因素及其分异特征,为因地制宜、有效实施区域精准脱贫提供模式参考.

HTML

-

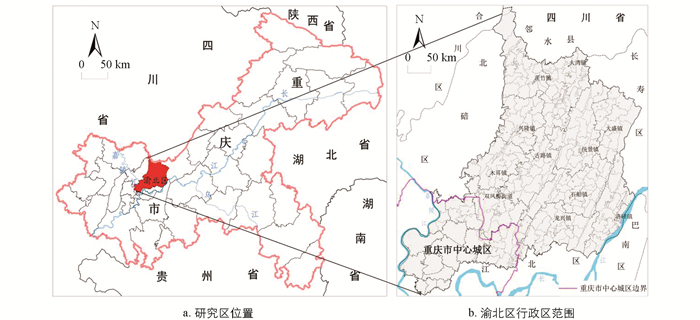

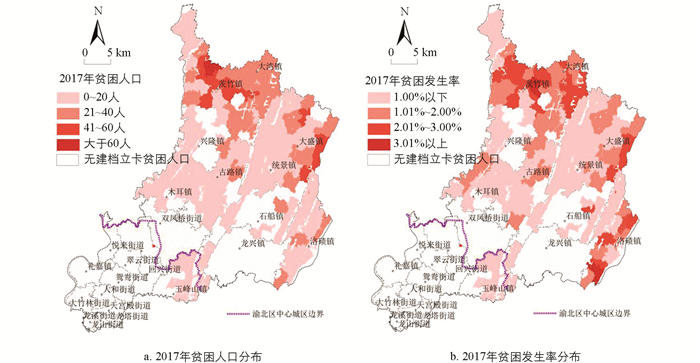

重庆市渝北区位于重庆市主城区东北部,属于重庆市主城九区之一,为重庆市中心城区与郊区的过渡地带(图 1).辖区面积1 457.07 km2,西南部位于重庆市中心城区范围内,是国家级新区两江新区的产业核心区;东北部则是近1 000 km2的农村地区,该区域毗邻重庆市中心城区,地理位置优越,是较为典型的都市近郊乡村.自建档立卡以来,渝北区贫困人口从2014年的6 207人减少到2017年的2 546人,扶贫减贫成效明显.但从村域尺度看,仍有138个行政村未能全面消除贫困,它们分布在渝北区茨竹镇、大盛镇、大湾镇、古路镇、洛碛镇、木耳镇、石船镇、统景镇、兴隆镇和玉峰山镇,其中6个村位于重庆市城乡规划确定的中心城区内(图 2).

-

本研究采用的村镇经济社会数据主要来自《渝北区统计年鉴(2017年)》、渝北区各村镇统计年报、农业生产年报,以及精准扶贫评估调查数据;土地数据来源于2017年渝北区土地利用年度变更调查数据库、渝北区土地利用总体规划(2006-2020年)数据库;道路交通数据主要从变更调查数据中提取,以及遥感影像、渝北区城市(村)规划中获得;行政区界线以重庆市2014年划定成果为准.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

都市近郊区城乡地域发展演变具有特殊性,若要全面、客观了解乡村个体差异和内部结构差异,既不能采用镇域或县域等宏观尺度进行评价,也不能仅靠单一的乡村性指数进行衡量.根据乡村性的概念和内涵,乡村是由不同要素构成的地域系统,其发展、转型、重构与人口、土地、产业三者联系密切,乡村人口、土地、产业的演变既是乡村地域发展的要素活力,也是乡村转型的内生动力.与此同时,乡村地域系统不能孤立存在,尤其是在都市近郊区,乡村的发展需要主动适应区域城乡发展,推进城乡融合.因此,乡村性评价应关注乡村人口聚落、土地利用、产业结构以及城乡融合水平[1, 6, 17].因此,本研究根据系统性、可比性、代表性、可获取性和评价指标稳定性等原则,以行政村为评价单元,建立都市近郊乡村性综合评价指标体系(表 1).

由表 1可见,本研究对于都市近郊乡村性评价的计算,主要包括人口密度、土地开发强度、第一产业增加值、基础设施建设密度等8项指标,采用极差标准化法对各项指标进行标准化处理,以消除指标量纲的影响,并使用层次-熵权法对准则层和指标层进行主客观结合赋权[18-19].乡村性评价公式如下:

式中:RIi为i村域乡村性指数;ωj为第j项指标权重;Si为村域各指标的标准化值.乡村性指数的数值越大,其乡村性越强.

-

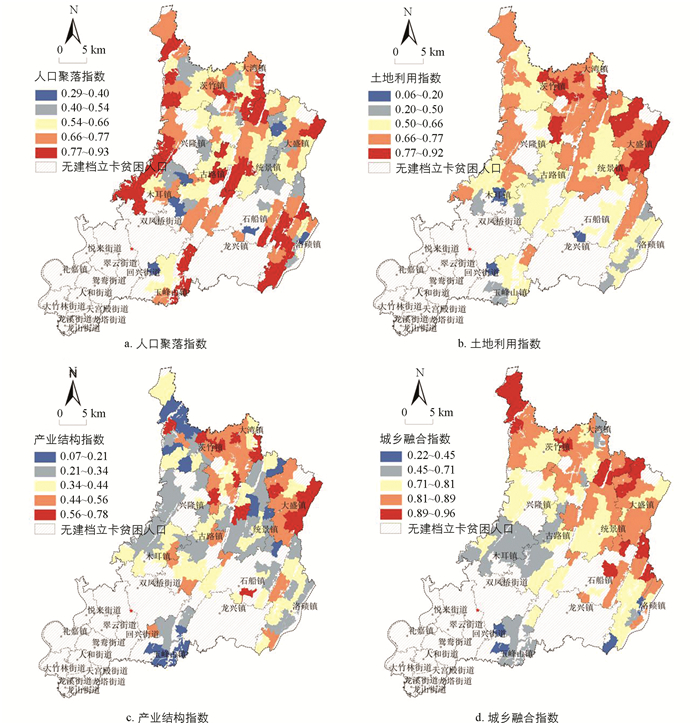

根据上述方法,分别计算渝北区相关村域的人口聚落、土地利用、产业结构、城乡融合以及乡村性综合指数,发现渝北区138村乡村性综合指数介于0.26~0.79之间,中位数0.65,平均值0.64,表明全区乡村性指数总体较高;乡村性指数标准差0.08,表明村域乡村性综合指数与均值的离散程度较小;偏度系数和峰度系数分别为-1.19和3.40,偏度系数为负且均值位于峰左,表明乡村性指数较大的村域比例较大.在此基础上,进一步对乡村性各单项指数和综合性指数的空间分布特征进行研究(图 3、图 4).

采用ArcGIS中的自然断裂点法,将各单项指数和乡村性综合指数分为低值区、较低值区、中值区、较高值区和高值区5级.总体上看,渝北区各指数在空间上呈“北高南低”格局,但各指数类型间差异明显.渝北区村域人口聚落指数(PRI)介于0.29~0.93之间,低值区(PRI<0.40)零散分布于古路镇、洛碛镇、木耳镇及大盛镇的6个(4.35%)行政村,这些乡村受城市化影响程度较大,空心化较为严重,外出打工人口比例大,人口密度低.高值区(PRI>0.77)共计28个(20.29%)行政村,多分布于渝北区龙王洞山、铜锣山、明月山山脉周边的山地丘陵地带,部分乡村具有得天独厚的自然景观和旅游资源,解决了当地村民的生计,吸引了劳动人口的集聚;另一部分受制于山地地形,人口集聚在相对狭窄的山谷地带,导致人口密度相对较大.渝北区村域土地利用指数(LRI)介于0.06~0.92之间,低值区(LRI<0.20)分布于渝北区南部靠近中心城区的玉峰山镇、木耳镇和石船镇的3个(2.17%)行政村,这3个村分别位于渝北区创新经济走廊、保税港区和空港工业园3个园区,该区域建设用地比重高,土地农业性质弱,乡村性低.高值区(LRI>0.77)共计15个(10.87%)行政村,皆分布于渝北区最北部的3个镇,这些乡村受城镇化影响较小,农业生产面积较大,土地开发强度低.渝北区村域产业结构指数(IRI)介于0.07~0.78之间,低值区(IRI<0.21)主要分布于茨竹镇、统景镇、石船镇和玉峰山镇的12个(8.70%)行政村,这些乡村均位于渝北区乡村旅游重点发展镇,村内开发较早,农业产业化程度高,第一产业比重低.高值区(IRI>0.56)涉及13个(9.42%)行政村,主要位于渝北区北部3镇,这些乡村水土资源相对较好,灌溉便利,农业生产能力较强.渝北区村域城乡融合指数(URI)介于0.22~0.96之间,低值区(URI<0.45)分布在渝北区玉峰山镇和洛碛镇的4个(2.90%)行政村,这些乡村或距离中心城区较近,或位于重要交通沿线,或靠近场镇,城乡联系紧密,公共基础服务设施较为完备.高值区(URI>0.89)则分布于距离中心城区较远的15个(10.87%)行政村,这些乡村受地形、交通和社会经济等方面影响,基础设施相对薄弱,城乡联系水平较低.

渝北区138村乡村性综合指数空间上总体呈“西南向东北递增”的规律(图 4),根据距离衰减理论,随着各乡村与西南部重庆市中心城区距离的增加,各行政村受城市发展的影响逐渐减小,乡村性增强.具体而言,若以古路镇、木耳镇、龙兴镇、石船镇北部及西部为界线将渝北区划分为西南片区和东北片区,则东北片区乡村性为中高值及以上的行政村有49个,占全部中高值乡村性行政村的96.08%,这些乡村主要位于山地丘陵区,土地开发强度低,交通及基础设施相对薄弱,发展以生态保育和农业生产为主.为了进一步揭示乡村性综合指数的空间分异特征,本研究结合空间自相关方法[6, 20-21],计算得到其Moran’s I指数为0.39(p<0.01),表明其空间集聚分布特征较为显著,从LISA聚类图(图 4)可看出,乡村性综合指数“高—高集聚区”(即该区域乡村性综合指数高,其周边村域乡村性综合指数也高;反之亦然)共有9个(6.52%),全部位于渝北区西北部的大湾镇和大盛镇. “低—低集聚区”共计18个(13.04%),其中16个位于西南部的古路、木耳、玉峰山镇,2个位于渝北区东南部的洛碛镇. “低—高集聚区”和“高—低集聚区”分布范围小,故本研究不作分析.渝北区都市近郊乡村性空间分布和空间集聚相关结果充分体现了其“北高南低”、“西南向东北递增”的空间格局,为开展都市近郊乡村类型划分提供了依据.

-

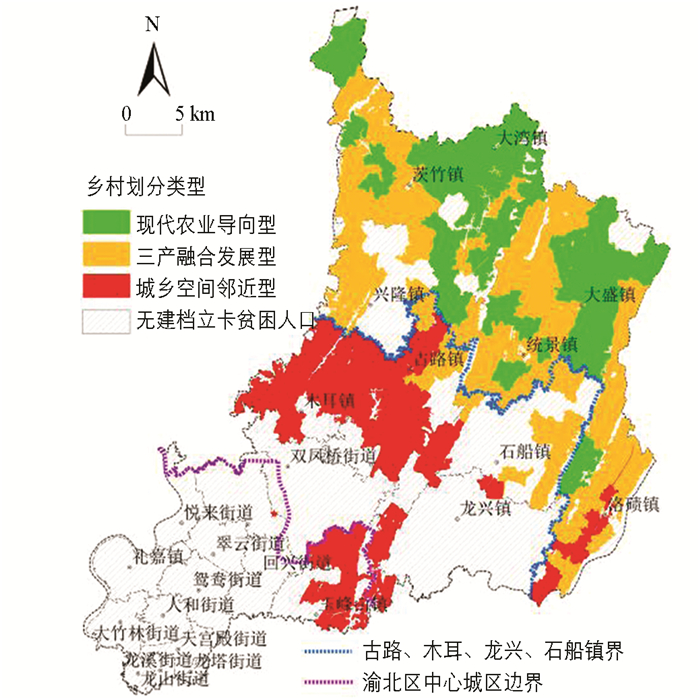

村镇有类型之分、模式之别,在乡村振兴战略大背景下,实现乡村空间重构,完善都市近郊城乡融合系统和乡村地域系统,对于实现乡村业兴人旺、安居乐业和指导乡村转型发展具有重要意义[1].本研究在研究渝北区都市近郊乡村性空间特征及差异的基础上,进一步结合区域发展方向和相关政策、规划,提炼出3个渝北区都市近郊乡村发展类型,并为提供基于多种类型的村域多维减贫模式打下基础(表 2、图 5).

-

现代农业导向型乡村主要指乡村性综合指数较高、产业结构指数高、土地利用指数高的乡村,主要分布在渝北区大湾镇、大盛镇、统景镇和茨竹镇.这类乡村主要位于传统农业生产区域,工业、服务业等发展滞后,基础设施和经济发展水平整体偏弱.今后应以发展现代农业为导向,补齐农业基础设施短板,优化农产品品种结构、质量结构、市场结构,逐步建成集约高效、稳产高产的农业生产体系,注重生态环境保护,逐步实现乡村振兴.

-

三产融合发展型乡村主要指乡村性综合指数中上、产业结构指数中低、人口聚落指数中低以及土地利用指数中低类型的乡村.这类乡村或位于自然环境优美的丘陵山区,旅游休闲服务配套较好,或具有一定的农业产业基础,多数乡村位于渝北区美丽乡村规划建设的重点区域,如茨竹镇放牛坪村周边、石船镇关兴村周边、大盛镇天险洞村周边等,发展优势明显.该区域应继续发挥自身农业现代化优势,着力发展特色农业、设施农业、乡村产业园等农业生产模式,形成休闲旅游、电子商务、加工流通等新业态,在吸引大量城市资本和游客的同时做好重庆市主城区生态屏障,改善农村景观与人居环境.

-

城乡空间邻近型乡村主要指乡村性综合指数中低、城乡融合指数低和土地利用指数低的乡村,主要分布在玉峰山、古路、木耳、石船、洛碛等镇.这类乡村多位于重庆市中心城区周边,乡村特征不明显,部分村域集体用地已被征收,作为城市或工业园区未来发展的拓展区域,城乡功能联系较为密切.该区域应统筹城乡总体布局,积极推进乡村振兴和城乡融合发展,在发展农业与其他产业时应注重与重庆主城的协同与互补,依托保税空港区和创新经济走廊发展,重点发展高新技术产业与现代物流业,融入非农产业价值链,促进公共资源均衡化和城乡要素平等化,有序推进区域人口市民化,共享现代化的发展成果.

2.1. 指标体系及计算方法

2.2. 乡村性指数的空间特征

2.3. 基于乡村性评价的乡村类型划分

2.3.1. 现代农业导向型

2.3.2. 三产融合发展型

2.3.3. 城乡空间邻近型

-

为进一步探究渝北区都市近郊村域贫困发生率的空间分异特征及影响因素,基于前文乡村类型的划分,借鉴已有研究成果[2, 8, 22-28],并结合都市近郊乡村相较于其他远郊乡村受城市影响更大、发展功能更为全面、区域内无贫困村但贫困人口仍然存在等特点,本研究认为应从自然、经济、社会和生态等多维度进行都市近郊贫困化影响因素的选取,并重点关注贫困人口的生活质量和水平.基于此,本研究选取16个因子并借助地理探测器模型进行分析,对影响都市近郊乡村贫困发生率分异的主导因子进行诊断(表 3),并提出相关减贫方案和模式.地理探测器计算模型如下[7]:

式中:PD,R是探测因子D对都市近郊贫困发生率分异的探测力值;n为整个区域样本量;σ为整个区域贫困发生率的离散方差;k为次级区域个数;ni,σi2为次级区域i的样本量和方差. PD,R∈[0, 1],当PD,R=0时,表明探测因子对都市近郊贫困发生率没有影响力,当PD,R=1时,表明探测因子对都市近郊贫困发生率具有绝对控制力,PD,R值越大,说明探测因子对贫困发生率变化的驱动作用越强.

-

地理探测结果可知,从渝北区全部138行政村范围来看,探测因子的PD,R值普遍较小,除x8,x9,x15决定性作用较为明显外,其他因子对渝北区都市近郊乡村贫困发生率的影响能力相当,且没有较为显著的决定性,而在区分乡村性类型后,特定探测因子的决定性作用有所凸显.表明各影响因子在研究区内部相似性较强,但在不同乡村性类型之间差异较大.

从乡村类型来看,引起现代农业导向型乡村贫困的主导因素是农民人均可支配收入、青壮年人口占比、人均耕地面积、村公共服务设施占比、户均耕地半径、参加新型社会养老保险比例、地形起伏度、大于25°耕地占比、清洁能源使用比重、硬化公路里程等因素;三产融合发展型乡村贫困主导因素包括生活垃圾与污水处理设施密度、大于25°耕地占比、农民人均可支配收入、青壮年人口占比、地形起伏度等;城乡空间邻近型乡村贫困主导因素包括青壮年人口占比、农民人均可支配收入、参加新型社会养老保险比例、距离城市距离、生活垃圾与污水处理设施密度、村公共服务设施占比、参加新型农村合作医疗比例等.研究发现,在各乡村类型内部,致贫影响因子PD,R值的差异较小,说明各类型乡村贫困是多方面因素共同作用的结果,因此,相应的减贫模式也必须具有全面性和综合性.

从探测因子的角度看,在全局尺度和3个不同类型乡村尺度中,各个影响因子对贫困发生率的决定性既有共同点,又有差异性.农民人均可支配收入、青壮年人口占比、水土流失面积占比3个因子在全局尺度和3种乡村类型的决定力表现较为一致,其中农民人均可支配收入和青壮年人口占比都有较强的决定力,而水土流失面积占比决定力都较低.自然因素方面的4个因子对现代农业导向型乡村的贫困发生率均体现出较强的决定力,而对其他类型乡村决定力相对较弱;经济因素中,体现交通状况的因子对于现代农业导向型乡村决定力较大,与城市的距离和公共服务设施占比对于城乡空间邻近型乡村贫困发生率决定力较强;社会因素方面,参加新型农村合作医疗和新型社会养老保险的比例在现代农业导向型和城乡空间邻近型乡村对于贫困发生率决定力较大,而初中及以上文化程度人口占比对于三产融合型乡村贫困发生率决定力较大;生态因素方面,生活垃圾与污水处理设施密度在三产融合发展型和城乡空间邻近型乡村内部对贫困发生率决定力较大,而清洁能源使用比重以及水旱灾害面积比重对于现代农业导向型乡村的贫困发生率决定力较强.

-

地理探测分析反映影响渝北区都市近郊乡村贫困发生率的核心因素及其在3类不同乡村类型的分异情况.基于此,本研究进一步对渝北区贫困发生率、乡村类型及各贫困主导因素进行归纳整理(表 4),得到渝北区各类型乡村精准脱贫模式,并对都市近郊因地制宜精准脱贫提出了政策建议.

现代农业导向型乡村建档立卡贫困人口占渝北区建档立卡总人口的44.58%,尚有9村贫困发生率在2%以上,其主要集中在渝北区北部远离城市的大湾镇、大盛镇,是渝北区贫困的集中发生地区.该区域受区位条件差、基础设施建设不完善等因素制约,需优先补齐发展短板.由于农民人均收入水平较低,该区域贫困人口首先需要得到资金援助以满足基本生计需求,同时结合教育培训等方式,使其更多地接触和掌握有效的生计方式和手段.由于该类型乡村主要以农业生产功能为主,地形复杂,灾害易发,应根据农业生产条件有针对性地开展土地综合治理,推进公共基础设施、服务设施以及环境生态工程建设,提高耕地质量和抗灾属性,提高土地生产率.此外,该类型村域地理位置较为偏远,交通发展相对落后,要加强村镇对外交通建设和村内农村道路建设,加强区域对外联系能力.

三产融合发展型乡村建档立卡贫困人口占渝北区建档立卡总人口的42.07%,大部分乡村贫困发生率低于1%,但仍有9村贫困发生率在2%以上,该类型乡村致贫主导因素相对较少,体现出致贫原因的多元化和复杂性.虽然该区域耕地自然禀赋较好,但由于地处山地丘陵区,存在部分坡耕地,需进行土地综合整治,进一步改善耕作条件.该类乡村今后应进一步发展农业特色产业,促进农业产业化发展,引进外部资金参与村镇建设,吸引更多有知识和技能的青壮年劳动力.此外,应结合资源环境优势和位于都市近郊的良好地理位置,建设面向市民和本地居民的基础设施功能配套区、休闲度假区和城市周边生态涵养区,带动本地人口就业,提升居民收入,实现全面脱贫.

城乡空间邻近型乡村贫困人口较少,仅占渝北区建档立卡总人口的13.35%,且贫困发生率低.该类乡村与城市空间邻近、关系密切,乡村发展功能已逐步转型为城市功能,应充分利用大都市的带动效应,开展面向城镇化的开发式扶贫,逐步加强城乡要素合理平等流动,提升区域基础设施和公共服务质量和水平.此外,该类乡村多位于渝北在建工业园区或开发区内,部分地区征地工作已经开展,应做好对失地农民的补偿工作,妥善安排就业和社会保障,促进人口市民化.

3.1. 模型方法与空间影响因素的确定

3.2. 都市近郊贫困分异主要因素

3.3. 都市近郊乡村精准脱贫模式

-

1) 渝北区138村各个乡村性指数在空间上呈现“北高南低”格局,乡村性综合指数高值在渝北区东北部集聚,低值则主要在西南部集聚,在空间上总体呈“西南向东北递增”的规律.村域乡村性指数在空间上总体随距重庆市中心城区距离的增加而增加.

2) 渝北区都市近郊乡村分为3个发展类型,将乡村性综合指数较高、产业结构指数高、土地利用指数高的乡村划分为现代农业导向型乡村;将乡村性综合指数中上、产业结构指数中低、人口聚落指数中低以及土地利用指数中低类型的乡村划分为三产融合导向型乡村;将乡村性综合指数中低、城乡融合指数低和土地利用指数低的乡村划分为城乡空间邻近型乡村.

3) 各贫困探测因子在研究区内部相似性较强,但在不同乡村性类型之间差异较大.各探测因子中,农民人均可支配收入和青壮年人口占比在全局尺度和3种乡村类型间都显示出较强的决定力,说明村民的整体生活水平和劳动力水平对渝北区各类型乡村的贫困发生率都有显著的影响,而其他探测因子则因村域类型的不同而体现出不同程度的差异性,说明在制定精准脱贫相关政策时,应因地制宜、精准匹配、综合施策,方能达到预期效果.

4) 都市近郊乡村贫困发生率虽然远低于集中连片贫困地区,但实现全面脱贫必须采取综合、全面、有针对性的脱贫模式.根据乡村类型及探测结果,对乡村性强,区位、自然条件和基础设施相对薄弱的现代农业导向型乡村采取补齐短板的主导脱贫模式,通过自然、经济、社会和生态条件的全面改善提高村民生活水平;对自然禀赋较好,农业生产水平较高的三产融合发展型乡村重点实施产业扶贫,通过农业产业化、一二三产业融合发展促进农民增收;对位于城区周边,多数已纳入城市发展规划的城乡空间邻近型乡村,则适宜结合区域发展规划开展建设,适度推进城市化进程,保障村民权益,实现全面脱贫.

本研究对渝北区138行政村进行了乡村性评价,并以此进行了乡村类型划分,但实际上各乡村类型内部依然具有空间分异特征,可以进一步细分,从而进一步探索更详细分区的贫困主导因素.此外,本研究仅对2017年相关数据进行了分析,并得出都市近郊乡村性分类和精准脱贫模式,但随着我国精准脱贫工作的持续推进,贫困的空间分异和影响机制很可能发生变化,因此,应持续关注乡村精准脱贫动态,及时发现精准脱贫新问题,探讨精准脱贫新模式.

DownLoad:

DownLoad: