-

高强度城市开发致使重庆主城区用地性质剧变, 原有山地自然渗蓄系统受到破坏.亚热带季风气候带来的集中而丰沛的降水与气候变化导致的趋增暴雨天气, 加剧了山地城市径流组织难度与市政雨水管网承载压力, 暴雨径流的削减与利用成为可持续发展理念下不容忽视的城市问题. 2015年4月, 重庆成功申报为海绵城市建设试点, 作为首批名单中唯一的山地城市, 基于复杂的地形地貌条件构建低影响雨洪管理体系, 其任务更为艰巨、挑战更大.

由于重庆主城区平行岭谷低山的地貌条件, 致使城市高强度建设用地多分布在平坝和低缓坡[1], 而城市公园大多分布在丘陵较高处(海拔300~500 m)与低山(海拔500~1 000 m)区域[2].据统计, 重庆主城区现存公园超过120个, 其中山地公园数量过半, 且总面积占比较大.此外, 受地形影响, 重力作用下显著的径流动态运动使山地公园雨水滞蓄能力受限[3], 汇流迅速, 同时陡坡冲刷易造成水土流失, 上游储水困难, 暴雨时下游雨洪负荷显著.

海绵城市强调自然水文过程对规划设计的引导[4], 通过小规模、分散式的低影响开发设施实现雨洪管理系统与景观的有机结合.目前, 针对重庆主城区水环境问题, 提出基于城市绿地系统构建山地立体海绵体来提高雨洪调蓄能力[5-7].绿地系统是在城市建设过程中保持径流渗透、过滤和蒸腾等自然生态过程的关键[8], 而山地公园作为重庆城市绿地系统的重要组成部分, 是进一步落实雨洪管理的主要实践对象之一, 极具构建低影响开发雨水控制体系的潜力与价值.

HTML

-

子汇水区指地表径流汇聚到一个共同出水口过程中所流经的子区域, 是在合理空间尺度基于研究目标对研究对象的拆分, 也是认识地表产流与汇流特征的基本空间尺度单位.

基于山地公园径流特征分析, 子汇水区划分应遵循3个原则: ①以山脊线、制高点作为径流分向的关键点, 连同阻断径流传送的园路、场地等共同组成子汇水区边界; ②每个子汇水区原则上只有一个分布在地形最低点的汇流出口, 但由于模糊边界的人为划分, 因而也存在坡面开放式径流传输形式; ③若子汇水区包含硬质场地, 基于低影响开发雨水控制研究尺度需求, 完整的大型场地空间以1~2个为宜.结合公园地形资料与现状调研, 按照这3个原则, 可将12个典型研究对象划分为143个子汇水区.

-

降雨扣除植物截留、下渗、填洼、蒸发等损失形成地表径流[10], 受重力作用定向迁移, 经坡面形成方向明确的汇流.因所处山位不同, 公园子汇水区在径流迁移与汇集过程中呈现“开端—中段—末端”的阶段式差异.

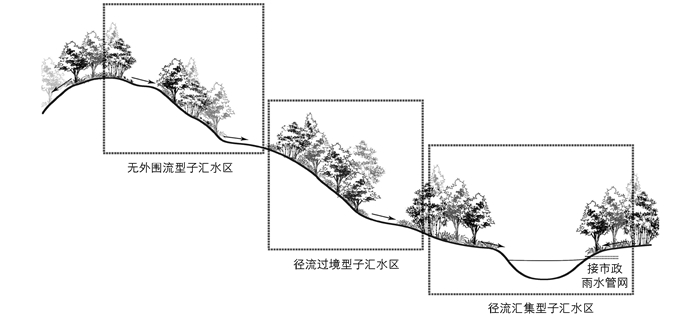

根据径流来源及迁移、汇集的阶段性特征, 可将子汇水区分为无外围流、径流过境与径流汇集3种类型(图 1).无外围流型子汇水区径流组成来源于自身产流, 无外围径流汇入, 一般处于山势的最高处, 是降雨径流的开端, 主要分布在山顶型公园中; 径流过境型子汇水区除输送自身汇流外, 还是上游径流向下汇集的中输通道, 是山地公园坡面最为常见的子汇水区类型; 径流汇集型子汇水区多位于山麓或山谷地带, 公园与城市交界的平缓坡面上也有分布, 上游径流传输至此, 汇聚作用显著, 终端多有消纳水体, 过量径流直接接入城市雨水管网.

结合山地公园各子汇水区下垫面特征, 尤其是下垫面构成、不透水面积占比与平均坡度, 可进一步将三类子汇水区细化(图 2).绿地型子汇水区下垫面以绿地为主, 硬质主要为园路, 局部或扩展为宽度小于8 m、面积不足120 m2的小场地, 不透水率小于20%;场地型子汇水区下垫面中不透水铺装面积占比达75%以上, 场地大而集中, 平均坡度较为平缓, 一般小于7%;混合型介于绿地型与场地型之间, 该类子汇水区中绿地、园路与具有一定体量的场地交错分布, 部分还存在水体, 不透水率一般在75%以下.此外, 由于分布在山谷与山麓低缓区的径流汇集型子汇水区, 在径流运动的终端多为具有一定调蓄能力的水体, 承担着上游汇流消纳的任务, 因此形成特有的水体型, 该类型中一般水体面积占比在25%以上, 有些位于山谷的子汇水区中水体面积甚至达到80%.

-

下垫面条件是造成产流差异的主要因素之一[11], 其中, 下垫面构成、覆盖植被与土壤类型、坡度是主要影响因子.

子汇水区下垫面构成可分为纯绿地、绿地+硬质地面、绿地+硬质地面+水体3种情况.绿地作为可渗透表面, 是目前山地公园削减径流、净化水质的主要场所.不透水面指阻止与减缓地表水下渗的表面[12], 主要包括硬质铺装面与水面两种类.其中, 硬质铺装面作为公园行为活动的主要承载体, 受地形制约, 平缓区域大而集中, 坡度较大时小而分散, 而水体多分布于山麓、山谷或坡面平缓处, 其大小受汇流面积影响.结合径流过程的阶段性特征看, 无外围流型子汇水区以混合型为主, 顶部平缓区常有场地型分布; 径流过境型子汇水区中绿地型和混合型占绝对优势; 径流汇集型子汇水区的径流排放口以末端收纳水体为主, 部分通过场地边缘的雨水管渠接入城市排水系统.

植被覆盖与土壤类型对雨水截留与下渗产生关键作用[13].山地公园植被类型可归纳为乔灌木地被、乔木地被、灌木地被和纯地被4种类型, 其中以乔灌木地被和乔木地被的植被覆盖类型占主导.通过对各山地公园不同植被覆盖类型在0~5, 10~15, 20~25 cm 3个深度的土壤取样, 采用环刀法进行相关性质测定, 发现重庆山地公园土壤类型以壤砂土、壤土为主, 最大入渗速率范围在1×10-4~4.1×10-3m/s之间, 最小入渗速率范围在8.3×10-5~1.4×10-3 m/s之间.同一公园下渗情况较为接近, 但由于基址位置、建设回填、植物根系和地表腐殖质等因素的影响, 不同公园间土壤下渗速率差异较大.

受原有地形与园区建设影响, 山地公园各子汇水区平均坡度变化较大, 在调研的山地公园中, 绿地型、混合型与场地型3类子汇水区的平均坡度总体呈波动式下降趋势(图 3).坡度大于25°的斜坡地段, 易发生地质灾害, 尤其在雨季其稳定性欠佳[14].根据调研统计, 结果显示:平均坡度在0°~25°间的子汇水区数量约占总数量的87%, 绝大部分子汇水区具有相对安全的产汇流环境, 但仍有部分子汇水区坡度较陡, 在低影响开发雨水控制体系构建过程中需重视水安全格局的营造以降低灾害发生的风险.

2.1. 子汇水区划分

2.1.1. 划分原则

2.1.2. 划分类型

2.2. 子汇水区下垫面特征

-

低影响开发雨水控制体系的构建目标一般包括径流总量控制、峰值控制、污染控制与雨水资源化利用4个方面[15].山地公园建设还应缓解产流快、冲刷强等雨水径流问题, 营造山地小流域安全水环境格局.基于公园类型、立地条件与主要问题, 明确山地公园低影响雨水控制体系构建目标(表 2), 在条件允许时可充分发挥山地公园的多项雨水径流调控作用, 而在条件受限时, 应明确重点, 在有效解决主要问题的基础上发挥最大生态效益.

-

构建山地公园低影响开发雨水控制体系, 应充分尊重地域水文与立地条件, 明确控制目标, 判别降雨汇流过程中易爆发洪涝或水土流失灾害的敏感点, 结合子汇水区特征从径流源头、中输、末端的不同控制阶段选取相应滞留、传输、受纳设施[16], 遵循适地性、生态性、景观性与经济性原则, 合理布置低影响开发设施以实现雨洪的科学管理(图 4).

-

子汇水区是各类山地公园实现雨水径流控制的基本结构单元.基于重庆显著的地域特征, 根据不同类型子汇水区提出具有针对性的低影响雨水控制策略, 是确保山地“海绵体”充分发挥效应的关键.

-

无外围流型子汇水区是公园径流路径的端头, 其设计目标以延长汇流时间、增加雨水下渗为主.由于该类型子汇水区位于山势最高处, 径流多向下汇集, 保水性差; 用地条件有限, 进行低影响设施布置时应优先考虑分散灵活的雨洪景观设施.

绿地型子汇水区在中小型降雨中产流较小甚至不形成汇流, 低影响设计关注重点在于大暴雨情况下流量的削减与流速的控制, 可通过下沉式绿地、生物滞留设施滞蓄雨水, 增加下渗时间, 并对有条件的局部陡坡进行阶地改造, 减缓流速、缓解冲刷.

场地型子汇水区较为平缓, 但大面积不可渗透表面增加了该区径流系数.对此, 可设计透水铺装减少产流并进行初期净化, 同时可在有条件区域布置蓄水池实现雨水资源化利用.

混合型子汇水区的设计应组织好绿地、场地间的径流传输, 可通过植物缓冲带减少场地上游冲刷, 并将场地过量径流汇入有一定处理能力的绿地中, 实现“绿地—场地—绿地”的多段式综合处理.

-

径流过境型子汇水区作为径流运动的中输通道, 其特征表现为产流分散, 汇水线丰富, 局部陡坡面暴雨径流冲刷力大[7], 对该类子汇水区的低影响设计策略应在组织好传输路径的基础上削减流量、降低流速、净化水质.

绿地型子汇水区应充分结合坡度条件, 明确暴雨泄洪路径, 在保证安全的情况下可设置为植草沟、旱溪等景观性雨水传输通道; 对较陡的坡面绿地, 可采用分级布置植被缓冲带等方式来降低流速、增加下渗, 并优先选择截留与保土能力强的乡土植物; 对流速放慢的缓坡区, 可通过生物滞留设施实现水质的净化.

场地型子汇水区的设计策略应充分结合大面积场地空间实现上游径流的集蓄, 通过营造消纳水景或储水设施达到削减汇流总量的目的, 同时也可通过不透水铺装削减场地自身产流.

混合型子汇水区首先要明确绿地、场地与水体间的径流组织关系, 保证泄洪路径的完整, 对流量较大的过境汇流可通过雨水调节塘、湿塘进行部分径流收纳, 在水体营造困难的子汇水区也可通过栽植具有耐淹性植物的下凹式绿地滞蓄雨水.

-

径流汇集型子汇水区是山地公园地表径流路径的终端, 也是汇流消纳的主要场所, 主要担负雨水调蓄与水质净化的任务, 相较于另两种子汇水区, 该类型的用地相对平缓, 有利于建设相对集中的雨水调蓄设施.

绿地型子汇水区中, 下凹绿地作为径流汇集区, 雨水滞蓄、渗透能力有限, 可结合立地条件设置湿塘、小型雨水湿地来提高径流收纳能力与净化水质, 并针对中小型降雨与大暴雨的不同调蓄容积设计相应景观缓冲带.

受下垫面影响, 场地型子汇水区的雨洪控制压力较大, 在保证基本使用功能的基础上, 可结合行为活动将雨水收集在公共活动场地, 通过雨水的收纳差异引导行为活动, 而对超出场地处理能力的径流应快速排入周边绿地或公园雨水管网以防止场地积水.

水体型是径流汇集型子汇水区特有的类型, 同时也是公园径流受纳调蓄的关键环节.为保证水质, 可在水陆交界面以上, 通过植被缓冲带进行径流的前期净化; 而对旱、雨季水位变化的消落区域, 可结合本土消落带常用植物设置雨水处理前塘, 在净化水质的同时增加应对极端暴雨天气的调蓄能力.

混合型子汇水区的设计, 可通过植被缓冲带、生物滞留设施与下沉式绿地对上游汇流进行消减与净化, 根据汇流下游绿地、场地与水体的差异, 可借鉴径流汇集型中的绿地型、场地型与水体型的设计策略有针对性地进行雨洪景观设施布置.

3.1. 控制目标

3.2. 设计流程

3.3. 应对策略

3.3.1. 无外围流型子汇水区设计策略

3.3.2. 径流过境型子汇水区设计策略

3.3.3. 径流汇集型子汇水区设计策略

-

低影响开发作为模拟自然水文条件的设计手法, 强调小规模、分散式与景观结合[17], 通过各单项设施的灵活布置与组合, 为山地小流域雨水径流的合理控制提供可能.本文着眼于重庆山地公园低影响开发雨水控制体系的构建, 探讨了作为公园径流控制基本单元的子汇水区的分类, 并以此为基础提出相应低影响开发策略, 以期对重庆山地海绵体的绿色开放空间优化构建提供参考.本文的具体研究偏重对现状的定性理论分析, 而科学的山地公园低影响雨水体系构建还需要对子汇水区产流的量化研究来指导各低影响单项设施的布置规模与组合方式, 因此, 期待今后能在山地公园产流特征的量化分析上加深研究, 使构建体系更为科学、完善.

DownLoad:

DownLoad: