-

改革开放以来,我国为经济发展制定了个别优先发展区域、进而以先富区域带动后富区域,最终实现全国范围内的共同富裕的策略[1].这一策略符合当时我国的实际情况,并且为中国近40年的经济腾飞奠定了理论基础.但是,随着个别地区经济高速发展,科技、人才及各类生产要素开始向这些地区集聚,从而导致了经济资源在区域间配置的不合理[2].近年来,我国已经出现了明显的区域经济差异、城乡经济差异、东西经济差异[3-4].从宏观上看,东部沿海地区率先享受到经济发展优惠政策,经济增长速度明显高于中部和西部地区.从各省域的实际情况看,省会城市、各地级市都得到了更多的优先发展机遇,经济增速超过同省域其他城市[5].从城乡之间差异程度看,虽然农村经济也得到了一定程度发展,但其发展速度明显低于城市经济的发展速度.因此,在今后相当长的一段时间内,缩小城乡经济差距、协调区域经济发展已经成为我国重要的经济发展方向,并且也是关键的社会问题[6]. Ahrend等[7]指出,在市场经济机制下,经济资源和经济要素的集聚现象导致了区域经济发展不平衡,而促进各区域经济之间的协调发展则依赖于政府的宏观调控行为. Laso等[8]认为,如果一个区域长期稳定在一个经济平衡点,区域内人群就会默认这种现实,从而在主观上划分出发达地区、落后地区. Brooks等[9]指出,经济不发达区域往往会出现人口出生率增加、人均收入减少、生产效率降低等一系列问题. Lupo等[10]认为,要协调各区域之间的经济发展,缩小各区域之间的经济差异,就需要动用政府有形的手进行调节,将集聚在一起的经济资源和生产要素进行扩散. Huiling等[11]认为,只有从更高层面将各区域看成一个完整的经济系统,才有利于在发达区域和欠发达区域之间进行经济要素的协调. Choi[12]指出,运用系统理论实现各区域经济要素之间的协调,是妥善解决经济问题和社会问题的关键.各区域之间的协调性,一般体现在区域之间的经济联系程度、区域之间经济增速差距、区域之间经济质量差距、区域之间经济效率差距等方面,因此从这几个方面考察区域之间的经济协调性比较合理.

本文以陕西省城乡经济一体化和区域经济发展问题为研究对象,将在系统协调理论的框架下构建经济发展协调模型,进而根据量化的分析结果提出合理的对策建议.

HTML

-

近年来,在经济总量快速增长的同时,我国日益重视区域经济发展平衡和城乡经济一体化,力求缩小区域间经济差异、城乡间经济差异.为了量化地分析区域间、城乡间经济发展是否均衡,本文构建一个四参量的协调性模型,此模型的数学形式为

公式(1)中,参数X代表区域经济发展的协调性,参数A代表区域之间经济的联系程度,参数B代表区域之间经济增速差距,参数C代表区域之间经济质量差距,参数D代表区域之间经济效率差距,参数wA,wB,wC,wD分别代表参数A,B,C,D对于协调性的影响权重.

区域之间经济联系程度,体现为区域之间各种经济要素的交流与互动,包括人员、技术、资金等多个方面的交流.在本文中,对于区域之间经济联系程度的计算,采用的方法为

公式(2)中,参数n代表参加计算的全部区域数量,参数i,j代表第i和第j个区域的序号,参数g代表各个区域的GDP均值,参数gi,gj代表了第i和第j个区域的GDP水平.

区域之间经济增速差距,是反映区域经济发展协调性的一个最为重要的指标,其计算方法为

公式(3)中,参数n代表了参加计算的全部区域数量,参数j代表第j个区域的序号,参数g代表各个区域的GDP均值,参数gj代表第j个区域的GDP水平.上述计算结果也反映了第j个区域经济发展和各区域平均水平之间的差距.

区域之间经济质量差距,主要反映在不同区域间人均可支配的GDP水平,其计算方法为

公式(4)中,参数n代表了参加计算的全部区域数量,参数j代表了第j个区域的序号,参数gz代表了各个区域的可支配GDP均值,参数gjz代表了第j个区域的可支配GDP水平.上述计算结果也反映了第j个区域经济质量和各区域平均质量之间的差距.

区域之间经济效率差距,主要反映在不同区域间人均财政收入的水平,其计算方法如下:

公式(5)中,参数n代表参加计算的全部区域数量,参数j代表第j个区域的序号,参数f代表各个区域人均财政收入均值,参数fj代表第j个区域人均财政收入水平.上述计算结果也反映了第j个区域经济效率和各区域平均效率之间的差距.

-

为了验证本文所建立的系统协调性模型对于一个地区区域经济协调发展和城乡经济一体化的分析能力,本文选择西安市作为实证研究对象.

从行政区划上看,西安市共有雁塔区、碑林区、未央区、长安区、莲湖区、新城区、灞桥区、高陵区、阎良区、临潼区共10个区,以及鄂邑县、蓝田县、周至县共3个县.在实证研究过程中,选择2010-2018年这13个区县的相关数据作为实证分析的原始数据(鉴于篇幅所限,给出其中部分数据),如表 1所示.

-

在实证研究工作中,将表 1所述的原始数据代入公式(1)中,计算西安市各区县的协调性.

在公式(1)中,区域经济发展的协调性包含了4个分量:区域之间经济联系程度、区域之间经济增速差距、区域之间经济质量差距、区域之间经济效率差距.根据这4个分量的重要程度,将4个权重参数wA,wB,wC,wD分别设置为0.1,0.4,0.3,0.2.

对西安市13个区县的经济发展协调性计算结果如表 2所示.

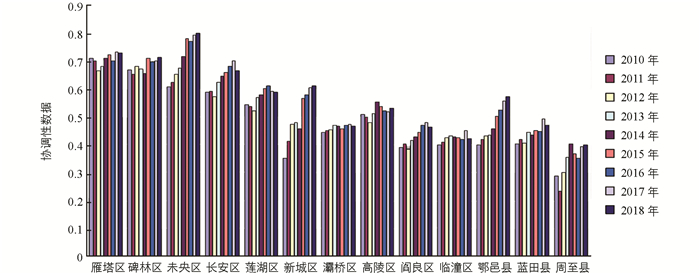

为了更加直观地展示表 2中的协调性计算结果,将其绘制成柱状图(图 1).

结合表 2中的计算结果和图 1中的柱状图分析结果,可以看出:

1) 西安市13个区县的经济发展协调性,2010-2018年间的均值为0.532,表明其区域经济协调性和城乡一体化进程尚可,但仍然有较大的提升空间.

2) 从西安市13个区县的情况来看,经济发展协调性整体呈现出增长态势,即从2010-2018年协调性幅度不断上扬.

3) 雁塔区和碑林区2个区的协调性一直处于相对比较高的水平,并且也比较平稳地保持在0.65~0.75的区间内.

4) 从10个区的情况看,未央区的协调性近几年增幅最为明显,从0.6快速增长到0.8的水平.

5) 从3个县的情况看,鄂邑县的协调性近几年增幅最为明显,从0.4快速增长到0.58的水平.

6) 在全部区县中,周至县的经济协调性最差,还需要更大程度地予以改善和提高.

-

本文针对西安市城乡经济一体化和区域经济发展的问题展开研究,构建出四变量经济发展协调性判定模型,结论证明了西安市整体协调性较好,未央区最佳,周至县最差.

根据上述研究结论,本文给出如下对策建议:

1) 从总体上看,西安市各区县的经济发展协调性处于中等水平,但距离良好的协调性还有很大的距离.因此,西安市应从整体出发,从政府角度出发,统筹制定西安市各区县的经济协调发展目标,有计划、有步骤地提升西安市的整体经济协调性.

2) 雁塔区和碑林区2个区的协调性一直处于相对比较高的水平,距离达到良好水平最为接近.一方面,这2个区应该进一步提升区内经济发展协调水平,争取率先达到良好的经济协调能力.另一方面,西安市应该以这2个区的成功经验为案例,向其他区县推广和传播.

3) 周至县的经济协调性最差,应该深入挖掘其区域内各个经济要素为何不能有效协调的原因,量体裁衣、因病施治,精准地提出解决问题的具体方案,以最快的速度改善周至县的经济协调性.

DownLoad:

DownLoad: