-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

长江三角洲地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2019年,中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中明确指出:共建世界知名旅游目的地[1]。长三角地区文旅产业发展迅速,2017年长三角地区累计接待入境游客约3 000万人次,同期上海市与江苏省、浙江省、安徽省居民互访旅游超过1.16亿人次[2];2023年,长三角地区三省一市累计接待国内游客25.74亿人次,实现国内旅游收入3.1万亿元,占中国国内旅游人次、国内旅游收入比例分别为52.6%、63.1%[3]。旅游业作为兼具绿色产业属性和品质化服务业特征的经济发展新引擎,成为提升城市韧性水平的重要力量。长三角地区旅游业发展进入快车道,数量与质量双提升的旅游业已成为该地区产业结构绿色转型和区域一体化建设的重要依赖路径。

截至2022年底,长三角地区铁路运营里程超1.37万km,其中高铁运营里程6 700 km,占全国的1/6[4]。交通基础设施的便利程度作为旅游业发展的外部先决条件,深度影响着旅游业发展的规模与质量。有研究发现,1999-2012年长三角地区旅游业全要素生产率年均增幅达到8.2%[5]。在长三角地区旅游业发展过程中,高铁开通能否促进该地区城市旅游业发展的数量与质量双提升,尚未检验;表征旅游业发展质量的旅游业全要素生产率可进一步解构为技术进步与技术效率,分别反映技术创新与效率改善,高铁开通对两者有何影响也尚未探究。厘清这些问题有助于明晰高铁开通对城市旅游业发展的综合影响,进而为尚未开通或即将开通高铁的城市旅游业高质量发展提供理论指导。

HTML

-

旅游本质上是由非定居者的旅行和暂时居住而引起的现象关系总和,因此旅游业与交通天然地发生关联。交通与旅游业关系的分析一直是学术界关注的重点,相关研究涉及交通设施利用效率与旅游经济发展、交通通达性与旅游资源开发、交通网络空间关联与旅游业空间溢出效应等[6-7]。高铁开通对旅游业影响的研究更为具体,包含高铁开通对旅游地空间格局的影响、对旅游者消费行为的影响、对旅游企业效率的影响以及对区域旅游业发展的影响等[8-9]。高铁对区域旅游发展的影响成为当前研究的焦点,主要围绕旅游发展的数量(规模)和质量两大主题展开研究。高铁开通对城市旅游发展的数量影响主要包含旅游人次数和旅游收入,学界在高铁开通是否从数量上促进了旅游发展的认识上存在分歧。文献[10]发现Svealand线的开通有效地提升了边远地区和边境地区城市的旅游市场份额;文献[11]基于全国246个地级市的数据分析发现,高铁开通对站点城市旅游人次数和旅游收入分别带来了18.51%、24.99%的提升。持怀疑态度的学者得出了不同的结论,文献[12]发现西班牙高铁的开通并没有显著促进沿线城市游客数量的增长,甚至可能产生一定的负向作用;文献[13]也得出了相似的结论,并进一步发现高铁的开通仅对大城市旅游市场规模扩大有正向影响;文献[14]则发现高铁的开通对站点游客数量增长的正向影响不具有统计学意义,其旅游效应仅在五线城市表现显著,甚至有证据表明其降低了站点城市的旅游收入。可见,高铁的开通对城市旅游业发展数量方面的影响较为复杂,推测其原因是全国样本的估计会受到集聚效应与扩散效应相互抵消的影响,从而较难观察到高铁开通对城市旅游发展的实际影响,因此有必要细化研究区域来回答高铁开通对旅游业发展数量影响的争议。当前已有学者遴选民族地区或某条具体高铁沿线城市作为研究对象[15],这些城市多属于不同省份,发展差异化程度较高但一体化程度不高,可在一定程度上回应上述争议,且这种答复无法为发展具有差异化,但一体化程度高的区域提供参考。因此本研究遴选长三角地区作为研究区域,并探究高铁开通对其旅游业发展数量的影响,这可为回答上述争议提供其他方面的解释。

近年来,关于高铁开通对城市旅游业全要素生产率和旅游业绿色生产效率影响的研究越来越多,表明研究重心开始从关注旅游业发展数量向旅游业发展质量转变,但总体文献量偏少,且存在一定局限性。文献[16]发现高铁开通有效地促进了旅游业全要素生产率和技术进步的提升,但对中、西部地区旅游业技术效率的提升没有作用。文献[17]测算了高铁开通对旅游业绿色生产效率的影响,发现高铁开通对全国层面的旅游业以及细分行业的绿色生产效率和纯技术效率具有正向影响,而对绿色生产规模效率没有影响,同时高铁开通对东部地区旅游业绿色发展效率没有影响,但对中、西部地区旅游业具有正向作用。可见高铁开通对旅游业发展效率的影响也存在较大的异质性,文献[18]提出不同省份开通高铁的城市数量存在较大异质性,并基于省域单元而非从城市层面剖析高铁开通对城市旅游业发展效率的影响。上述文献的研究结论存在一定粗糙性,可能放大或弱化了高铁开通对旅游业发展产生的影响。结合上文,当前研究发现高铁开通对旅游业发展的影响具有较强的复杂性,且并未得出一致性结论,本研究认为关键的原因有3点:首先,既有研究将旅游业发展数量与发展质量两个维度割裂,没有将两者同时纳入分析框架;其次,关于旅游业全要素生产率的研究较少基于城市层面展开,且较少关注一体化程度高而内部发展差异明显的区域;最后,既有研究尚未从技术进步与技术效率视角探究高铁开通对旅游业发展的影响。鉴于此,本研究在厘清高铁开通对旅游业发展数量与质量影响机制的基础上,运用倾向得分匹配法和多期渐进倍差法分析高铁开通对长三角地区城市旅游业发展数量与质量的影响,以期为高铁开通对区域城市旅游业发展影响提供一个新的阐述视角,同时也为长三角地区城市旅游业高质量发展提出更有针对性的策略。

-

一方面,高铁开通会极大增强沿线站点城市的可达性,形成新的交通网络,进一步提升游客的流动量,进而促进旅游业发展数量的增长,即旅游人次数增加和旅游收入增长。其一,高铁开通所产生的时空压缩效应弱化了以往由于地理距离而产生的约束条件的影响,扩大了潜在游客的出游范围,即拓展了游客旅游的空间距离,某种程度上对城市近郊的自驾车旅游产生了一定的替代作用[19]。因此高铁开通促进了游客的流动以及景点信息之间的交换,推动了游客在地区之间的流通,使得旅游流规模迅速扩大。其二,高铁开通加强了旅游城市和非旅游城市间的经济联系,通过改善城市间的可达性水平促进了游客的消费需求与旅游资源供给的匹配,在进一步释放旅游需求的基础上减少旅游供需错位,进而促进旅游规模的扩大和旅游收入的增长[11];此外,高铁开通驱动旅游产业在空间上的集聚和旅游产业链的延伸,进一步刺激旅游消费,带来旅游收入的增长[18]。

另一方面,高铁开通产生的时空收敛效应促进资源与要素的空间分布与流动。区域中心城市可能因资源禀赋、经济发展、基础设施的优势获得更多的旅游发展要素,尤其是游客流量;而其他城市成为旅游流的过道,可能因旅游一体化建设不充分导致外溢效应大于虹吸效应,加剧这些城市的过道效应。此外,高铁开通增加了游客的选择范围,可能因站点城市旅游特色不明显而缩短游览时间,进而减少当地旅游收入,这些城市可能成为高铁旅游的过道城市。

-

技术进步,生产的前沿水平整体上升,即所有样本城市因采用旅游新技术让已有生产要素产生更多正向产出。一方面,高铁作为一种新的出行方式,拉近了不同地区旅游企业之间的竞争距离,加剧了旅游企业之间的竞争,原本目标市场并不重叠的旅游企业之间,由于高铁开通导致的地区可达性提升而形成了新的竞争关系[14],这在一定程度上可以促进旅游企业持续增加旅游创新投入,开发、使用旅游新技术,获取更多的价值利润,形成较强的示范效应,促使其他旅游企业为确保既有旅游市场而快速模仿该技术,开发与市场需求匹配的异质性旅游新产品,可见该过程推进了整个地区旅游业创新效率的提升。另一方面,伴随着高铁网络的形成,区域内旅游企业间空间关联性进一步增强,基于区位条件、发展基础以及盈利能力的不同,上海、苏州、杭州等城市竞争力强的旅游企业,借助集聚效应与虹吸效应,吸引区域内的更多的知识、人才、数据、资金等,更为有效地推进各种投入资源组合配置,从而推进这些城市最早研发与采用旅游新技术;此外高铁开通可改变站点城市的区位条件,助力其吸引更多旅游创新型企业入驻,促进站点城市采用旅游新技术[15]。

技术效率,是指在既定技术水平下,基于投入要素增加、比例协调,促使现有技术水平潜能最大程度地释放,具体表征为:要素配置效率帕累托最优、规模效率增大与管理效率提高。由于发展门槛低、投入周期短、资本回收快等原因,旅游业长期被视为科技含量低、管理水平低的产业,导致旅游业被粗放型发展模式锁定,难以实现提档升级。高铁开通首先为旅游企业释放效能提供了保障,促进现有的旅游景区、酒店、旅行社以及旅游基础设施的利用效率提高,同时伴随着旅游流规模的扩大,开通高铁的城市进一步开发新旅游景点,建设新旅游项目、酒店以及旅游基础设施[12];其次运输效率的提升,进一步加快了不同城市之间要素资源的整合和重新配置的速度,促进了生产要素在空间上集聚,扩大了旅游业的产业规模,促使城市旅游业处于规模经济阶段;更进一步,高铁开通增加了地区之间经济活动往来的频率,促进不同城市之间产业融合的进程,有利于促进城市旅游业的协同发展[8];另外,高铁开通有利于区域间旅游产业联盟的形成,促进先进的管理经验、模式在区域内不同城市、不同旅游企业间扩散,共同促进高铁开通沿线城市旅游企业管理水平的提升。

-

对于旅游业发展数量而言,由于国际旅游人次与国际旅游收入在旅游总人次和旅游总收入中所占比例相对较小,因此本研究仅考虑国内旅游收入(Y)和国内旅游人次(Yit),并将二者作为被解释变量。对旅游业发展质量而言,参考文献[16, 20]的研究,选择旅游业全要素生产率(Y1)作为被解释变量以衡量旅游业发展质量。

参考既有研究[5, 16],基于投入产出原则,构建旅游业全要素生产率指标体系。投入指标主要涉及人力与财力,分别借助旅游业从业人员、旅游业固定资产投资额原价来表征。产出指标方面,选用旅游接待总人数和旅游总收入来共同表征,分别反映产出规模与产出效益。由于旅游业全要素生产率(TTFP)测度方法比较成熟,直接采用DEA-Malmquist指数评估,将旅游全要素生产率解构为技术进步(TC)以及技术效率(TEC)的乘积。具体公式如下[16]:

其中:(xt,yt)、(xt+1,yt+1)分别表示第t年和第t+1年的投入量与产出量;距离函数D分别以第t年和第t+1年技术为参照,Dc、Dv分别表示规模报酬不变与规模报酬可变;TTFP为旅游业全要素生产率,其可分解为技术进步指数(TC)、技术效率指数(TEC),值大于1,表明正增长。

-

核心解释变量为高铁开通(HSR)。高铁开通的数据以虚拟变量的形式表征,HSR=1表示该地区在相关年度已开通高铁;若未开通,则HSR=0。参照文献[21]的研究,若某城市在上半年开通高铁,则计入当年开通;若下半年开通,则计入次年开通。

-

旅游业的发展受多种因素影响制约,参考既有研究[11, 14, 22],本研究遴选产业结构(Ind)、道路密度(Road)、公共设施(Pfaci)、外商投资水平(Fdi)、旅游资源丰裕度(Atres)、人均收入(Pcin)等变量作为控制变量。其中产业结构以包含一、二、三产业的结构指数为表征,道路密度以道路面积与辖区面积之比为表征,公共设施、外商投资水平分别以城市维护建设资金与财政支出之比和外商投资额为表征,旅游资源丰裕度参考文献[23],对3A及以上级景区赋权计算获得,有利于表征不同城市旅游禀赋的异质性。

-

本研究通过政策评估中常用的多期渐进倍差法(DID)和对样本进行评估的倾向得分匹配法(PSM)来探究高铁开通对长三角地区城市旅游业发展的影响。运用多期渐进倍差法可以将随着时间流逝而引起的空间效应的影响和高铁建成这一政策效应的影响有效地区分开来,得到更接近高铁开通对于城市旅游业发展影响的净效应。将面板数据应用在模型中可以控制样本的个体特征对被解释变量的影响,包括政策实施之后的总体影响,从而得到对政策效果的无偏估计。在此基础上,基于倾向得分匹配法对样本城市进行评估有助于更精确地对样本进行分组,帮助每一个实验组样本匹配到合适的控制组样本,使得“高铁开通”这一准自然实验更加近似随机。常规的倍差法要求存在一致的政策冲击时间点,能够对政策发生的时间前后进行清晰的界定,然而在实际的高铁线路规划当中,不同城市的高铁开通运营往往具有分批次、分期段的特点,这意味着本研究所选取的实验组城市受到该政策干预,时间点存在先后差异,较难找到一个统一的时间作为全部样本的政策干预实践点。在基础的倍差法的基础上,通过倾向得分匹配法对样本进行分组,运用多期的截面数据,形成一种具有渐进特点的倍差法,从而构建出具有双向固定效应的PSM-DID模型,模型的基本形式如下[24-25]:

其中:Y、Yit、Y1分别表示城市国内旅游业收入、国内旅游业接待人次数、城市旅游业全要素生产率;Dc是城市组虚拟变量,样本值为0表示该城市未开通高铁,为1表示已经开通了高铁;Dt代表年份虚拟变量,样本值为0表示该年份未开通高铁,为1表示已经开通了高铁;H是Dc和Dt的交互系数,β0为常数项,β1和β2分别为分组变量与时间变量的回归系数,β3为高铁开通对城市旅游业影响的净效应,β4为控制变量系数;Xit表示控制变量,φi表示城市固定效应,λt表示年份固定效应,εit是干扰实验结果的无关变量。

为了深入分析高铁开通对旅游业发展质量的影响,在式(4)的基础上引入下列两个分式:

其中: Y2和Y3分别表示由全要素生产率进一步分解而得来的技术进步(TC)和技术效率(TEC)。

-

长三角地区站点城市的国内旅游收入、国内旅游人次、财政支出、旅游业从业人数、不同类型产业产值等指标的数据均来自2010-2020年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国旅游业统计年鉴》以及上海市、浙江省、江苏省、安徽省的统计年鉴和部分城市的国民经济、社会发展统计公报,其他需要二次计算的指标数据也来自上述年鉴。另外,通过查询各地区的交通运输厅文件和《高铁线路规划图》确定其高铁开通的具体年份,对于存在数据缺失的城市,通过查询中国高铁网和中国铁路客户服务中心网站,结合其所在省份的高铁开通政策的实施进行线性填补。通过数据整理,发现长三角地区城市开通高铁的时间点主要分散在2010年和2013年前后。

2.1. 理论分析

2.1.1. 高铁开通对旅游业发展数量的影响

2.1.2. 高铁开通对旅游业全要素生产率的影响

2.2. 研究设计

2.2.1. 被解释变量

2.2.2. 核心解释变量

2.2.3. 控制变量

2.2.4. 模型设定

2.2.5. 数据来源

-

通过事件分析法,对开通高铁和未开通高铁城市的旅游业发展数量指标进行平行趋势检验。参考文献[26]的研究方法,选取2010-2019年为观测的时间维度,并在式(2)中加入高铁开通前后的虚拟变量,得到式(7),并进行平行趋势检验。

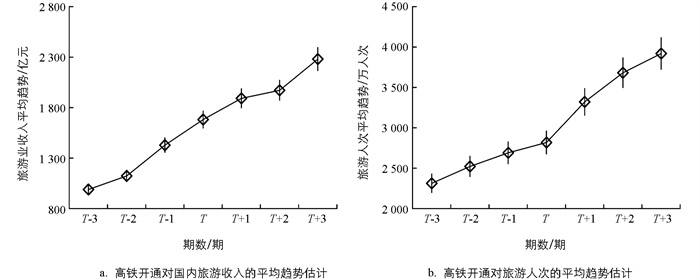

其中:Hi,t-b为第b期的前置项,衡量高铁开通前的效应;Hi,t+a为第a期的滞后项,表示高铁开通后的效应。具体检验结果如图 1所示。对比分析高铁开通这一政策实施的时间节点前后趋势发现,高铁开通后,高铁对国内旅游收入、国内旅游人次呈现出正向的影响,因此排除高铁开通可能存在的事件效应的干扰,平行趋势假设得到验证,接下来进行高铁开通的净效应分析。

-

基于OLS基准回归和权重分组回归对式(2)进行参数估计,结果如表 1。列(1)报告了不含其他变量的基本回归结果,表示高铁开通在p=0.1的显著水平上促进该地区城市国内旅游收入提升了2.71%。列(2)在此基础上加入了控制变量,结果显示其促进效果进一步提升。列(3)报告了权重不为空的样本的回归结果,即权重较低的样本不参与回归,所以参与回归的样本数量少于基准回归。列(3)表示在p=0.05的显著水平上,高铁开通使相关站点城市国内旅游收入提升了5.05%,加入控制变量后,高铁开通的净效应进一步提高(见列(4))。列(5)报告的是根据权重进行的频数加权回归,实际参与回归的样本会根据权重进行复制,因而参与回归的样本数量高于基准回归。列(5)表示在p=0.05的显著水平上,高铁开通促进该地区城市国内旅游收入提升了7.43%。因此,基于整体视角,高铁开通对于长三角地区城市旅游业数量的提升具有明显的促进作用,这与文献[11, 27-28]的研究具有一致性。鉴于研究结果的吻合性,本研究不再对此展开稳健性与内生性检验。

为了进一步验证高铁开通对旅游业发展数量的影响,对式(3)进行参数估计,结果如表 2所示。列(1)显示,高铁开通在p=0.05的显著水平上促进长三角地区城市国内旅游人次增加了1.53%,列(2)中加入控制变量后,结果显示回归系数有所提高,即高铁开通在p=0.05的显著水平上促进站点城市国内旅游人次提升了7.23%。此外,对控制变量进行分析,结合表 1和表 2可知,产业结构、公共设施、外商投资水平、旅游资源丰裕度、人均收入均对长三角地区城市旅游业发展数量具有正向作用,而道路密度具有一定的负向影响,这与文献[14]的研究具有一致性。可能性的解释是私家车数量增长速度与道路密度增加速度不匹配,再加上道路管理滞后,产生的道路拥堵抑制了潜在游客的出游频次,进而影响了旅游规模的扩大和旅游收入的增长。

无论是以国内旅游收入还是国内旅游人次作为评估旅游业发展的数量指标,高铁开通都在一定的程度上推动了长三角地区城市旅游经济的发展,同时对比表 1中列(2)的结果可知,高铁开通对旅客流量与国内旅游收入增长的促进效果相差不大,这与文献[15]的研究具有一致性,即高铁开通既“旺财”又“旺丁”。因此,接下来将聚焦“旺财”,继续探究高铁开通是否能够促进不同层次站点城市国内旅游收入的提升。

-

参考相关研究的做法[14],根据《2019城市商业魅力排行榜》将样本划分为新一线及以上、二线、三线、四线及以下城市,新一线及以上城市包括上海市、南京市、杭州市、苏州市等,二线城市包括合肥市、无锡市、温州市、金华市、常州市等,三线城市包括阜阳市、芜湖市、滁州市、蚌埠市、安庆市、马鞍山市等,四线及以下城市包括六安市、宿州市、淮南市、宣城市、黄山市等。

对4个发展层次水平的城市国内旅游收入进行分组回归,结果如表 3所示。高铁开通在p=0.05的显著水平下,对二线城市国内旅游收入有着明显的提升作用;在p=0.1的显著水平下,有助于三线城市和四线及以下城市国内旅游收入的提升,但是提升幅度甚微;对于新一线及以上城市而言,尽管回归系数为正,但高铁开通产生的助推作用远低于二线城市。可能性的解释如下:长三角地区新一线及以上城市在2010年之前就已经建设了较为发达的高速公路系统,交通通达性处于相对较高的水平,再叠加这些城市旅游资源禀赋好、旅游基础设施完善、旅游品牌知名度高等因素,其本身就具有较强的旅游流。同时这些城市企业密集、商业发达、产业之间协作关系密切,导致商务交流频繁,商务旅游流基数庞大。这就内隐两层含义:其一,在短途交通上,基于长三角地区商务交流的利益考量,无论高铁开通与否,商务出行不可避免,且自驾车也在一定程度上满足大部分商务往来;其二,在长途交通上,高铁作为游客出行方式所占据的优势区间是中等距离的运输,对于需要选择长距离出行的旅客而言,高铁会与民航产生竞合博弈,使得这类交通设施升级对于旅游业的增益进一步低于预期。上述因素共同导致高铁开通对新一线及以上城市旅游业数量增长仅起到了锦上添花的作用。对于二线城市而言,这些城市多是省会、交通枢纽、区域性中心城市,且经济发达,因而城市旅游基础设施、旅游服务水平以及旅游项目比省域范围内的其他城市更优,高铁开通使旅游流呈现同城效应,一定程度上打破了基于公路交通的“距离衰减规律”,即市内周末游或一日游在高铁开通后转向旅游基础设施更好、旅游服务水平更优的此类城市。遗憾的是高铁开通对三、四线及以下城市旅游业发展数量提升的效能释放较弱。一方面,基于核心—边缘理论,作为核心地区的二线城市吸引了处于边缘地区三、四线及以下城市的旅游发展要素,同时,由于三、四线及以下城市旅游产品、项目特色性不强且与二线城市旅游联动发展较弱,进一步阻碍了二线城市向三、四线及以下城市扩散游客量。另一方面,三、四线及以下城市高铁配套设施的建设挤占了有限的财政资源,一定程度上减少了对旅游业发展的资金支持。所以,对于三线、四线及以下城市而言,高铁开通仅是提供了更加便利的出行方式而不能吸引更大规模的旅游流,没能产生进一步的旅游消费,导致这些城市可能沦为高铁旅游的“过道”。

-

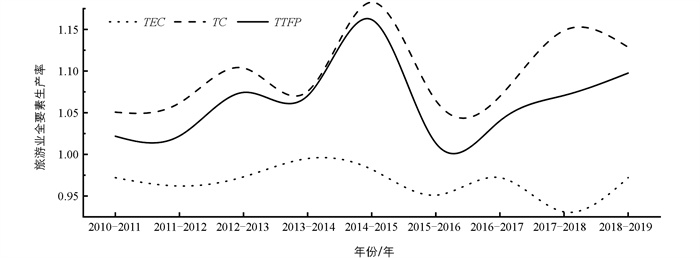

利用2010-2019年长三角地区41个城市的旅游业相关指标数据,测度其旅游业全要素生产率(TTFP),并将其进一步分解为技术进步(TC)和技术效率(TEC)。由图 2可知,长三角地区旅游业全要素生产率在研究期内均大于1,表明该地区城市旅游业发展质量不断提升,同时技术进步(TC)曲线与旅游业全要素生产率曲线变化趋势基本一致,且技术进步指数已超过1,表明技术进步是驱动该地区旅游业全要素生产率提升的核心动力。此外,技术效率(TEC)指数维持在1以下的水平,说明该地区城市旅游业发展出现了一定程度上的技术效率恶化,即旅游业发展过程中,投入资源、资金的利用效率不高,某些城市可能出现旅游业要素配置规模效益下降的情况,可见旅游产业结构与要素配置仍有待优化。因此,提升长三角地区城市旅游业全要素生产率的关键在于继续促进技术进步的同时,进一步挖掘技术效率改善的潜力,以实现技术进步和技术效率改善双轮驱动的良性格局。

-

参考相关研究方法[26],借助事件分析法对开通高铁和未开通高铁城市的旅游业全要素生产率、技术进步、技术效率进行平行趋势检验。对比分析高铁开通前后数据发现,高铁开通对长三角地区城市旅游业全要素生产率、技术进步、技术效率影响显著,排除高铁开通可能存在的事件效应干扰,平行趋势假设得到验证,接下来进行高铁开通对旅游业发展质量的净效应分析。

基于式(4)-(6)进行回归,得出高铁开通对旅游业发展质量的影响结果(表 4)。列(1)报告了仅考虑高铁开通这一变量时的影响,即高铁开通在p=0.05的显著水平上促使该地区城市旅游业全要素生产率提升了10.98%。列(2)表示在加入其他控制变量之后,回归结果显示相关性进一步降低,但是依旧在p=0.05的水平有统计学意义,说明其他控制变量对该地区旅游业高质量发展也发挥着一定作用。结合表 1列(2)与表 2列(2),基于整体视角,高铁开通对长三角地区城市旅游业发展数量与质量均有一定提升作用,但对旅游业发展质量的改善程度大于其发展数量的增长幅度,可见高铁开通对该地区城市旅游业提档升级具有重要的驱动作用。

列(3)的检验结果表示高铁开通在p=0.01的显著水平上促使该地区城市旅游业技术进步提升了9.23%。列(4)说明高铁开通在p=0.05的显著水平上使该地区城市旅游业技术效率提升了5.88%。将两组检验进行对比可得,高铁开通对于技术进步的提升作用效果优于对技术效率的提升作用效果,推测其内在逻辑是因为高铁本质上就是交通技术的具象化,影响着旅游业的技术进步。高铁开通通过提升交通可达性,促进区域间人才、知识与信息的流通,促进长三角地区城市旅游业技术不断进步。另外,旅游业技术得到改进之后,距离其产业技术效率得到实质性提升有一定的滞后期,符合前文中提到的技术进步(TC)值大于技术效率(TEC)值,这进一步说明了技术进步对于旅游业发展质量提升的关键作用。

-

为了进一步论证回归结果的准确性,从以下几个方面对回归结果进行稳健性检验。

1) 缩短时间窗口。选取2013-2018年作为观测区间,将这一时间段的面板数据作为新的样本再次对旅游业全要素生产率及其两个分解指标的模型进行回归,排除高铁开通时间因素的影响,具体结果如表 5所示。无论是加入还是未加入控制变量,高铁开通对该地区城市旅游业全要素生产率、技术进步、技术效率均有驱动作用。因此,在考虑到高铁开通时间偏差的问题之后,高铁开通对旅游业发展质量呈正向影响的结论依旧稳健。

2) 进行逐年平衡性检验。缩短总体样本的时间窗口,选取2013-2019年的样本,剔除相关年度中没有开通高铁的城市,将剩余的城市作为新的分组进行基准回归,以保证回归结果更能体现高铁开通对旅游业发展质量的净效应,结果如表 6所示。所有年份的回归结果表明,高铁开通均促进了长三角地区城市旅游业全要素生产率提升,尤其是2013、2018、2019年的回归系数较高,这再次验证了高铁开通促进城市旅游业发展质量提升的论断。

3) 缩小样本选择范围。基于前文研究可知,高铁开通对新一线及以上城市旅游业经济收入提升并没有明显的促进作用,且该组样本的城市数量较少,此处剔除新一线及以上城市组,将其余城市作为新的一组样本进行回归分析,结果如表 7所示。在排除了一线及以上城市本身旅游业发展较快所带来的干扰的基础上,高铁开通有效地促进了二、三、四线及以下城市旅游业全要素生产率、技术进步以及技术效率的提升,加入控制变量后,回归系数进一步提升,这说明高铁开通对长三角地区城市旅游业发展质量提升的结论是稳健的,进一步表明二、三、四线及以下城市受益程度更大。

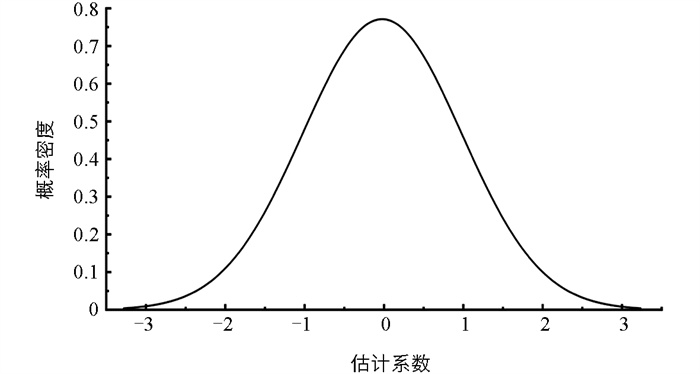

4) 安慰剂检验。研究过程中的遗漏变量以及回归分析中的随机误差将会影响基准回归结果的真实性,本研究通过安慰剂检验进一步排除可能存在的相关问题。通过人为设定城市,匹配随机的高铁开通年份,进行基于年份-城市两个层面的随机试验,重复进行1 000次模拟以增强检验效果。图 3显示了虚拟的高铁开通估计系数分布,虚拟的高铁开通估计系数服从均值接近0的正态分布,说明当城市与高铁开通年份不匹配时,回归系数不具有统计学意义,表明由于遗漏变量或随机误差导致基准回归结果不可信是极小概率事件,即旅游业发展质量提升的确是由高铁开通这一因素带来的,符合安慰剂检验预期。可见,本研究的估计结果和结论依旧稳健。

5) 内生性问题处理。在进行高铁开通选址的过程中,城市的经济基础、区位优势以及出行需求将影响决策者的选择,即高铁的建设开通并非完全的随机事件,因此,将高铁开通作为核心解释变量存在一定的内生性风险。本研究采用长三角地区各城市平均地理坡度与该城市铁路占总区域长度比例的交互项作为工具变量,以排除不同城市之间高铁运营水平工具变量的影响。一般而言,城市平均地理坡度与高铁开通这一政策之间存在较强的负相关关系,且长三角地区的城市地理坡度相差并不明显,故该因素不会直接影响旅游业发展质量和旅游收入,可见所选取的交互项满足模型对于工具变量的选取要求。采用二阶段最小二乘估计进行内生性检验,结果见表 8。列(1)和列(2)分别表示当引入工具变量之后,高铁开通对于旅游业发展质量和旅游业收入的影响,二者均保持显著为正。克莱伯根—帕普统计量的p值均小于0.05,强烈拒绝工具变量识别不足的原假设;对于弱工具变量检验,克莱伯根—帕普—沃尔德统计量均大于斯托克—约戈检验在p=0.1水平的临界值19.93,说明拒绝弱工具变量的原假设,即不存在弱工具变量;对于汉森J检验,二者均未通过p=0.1水平下拒绝工具变量过度识别的原假设,证实了工具变量的外生性。上述内生性检验进一步证明了基准回归结果的稳健性。

-

基于前文对城市4个等级的划分,进一步基于式(4)、(5)、(6)分别对这4组样本进行回归(表 9和表 10)。由表 9可知,高铁开通对4类城市影响程度由大到小分别为四线及以下城市、三线城市、二线城市、新一线及以上城市,这与表 3结果产生较大迥异,表 3显示高铁开通对旅游业收入的影响程度由大到小排序为二线城市、新一线及以上城市、三线城市、四线及以下城市,这表明高铁开通对该地区城市旅游业发展数量与质量的推动作用之间存在一定失配。表 10展示了高铁开通对4类城市旅游业技术进步和技术效率的作用效果,可以发现高铁开通同时提升了4类城市的旅游业技术进步和技术效率,且对技术进步影响程度均大于对技术效率影响程度,这与前文的总体回归结果一致,进一步说明技术进步在旅游业发展质量提升中起到的关键作用。

对于新一线及以上城市,高铁开通在p=0.1的显著水平上促进了其城市旅游业全要素生产率提升,然而表 3发现高铁开通对这类城市旅游业国内旅游收入没有太大影响。这说明作为高新技术代表的高铁,其开通带来了技术、人才、信息的高效率流通,尤其是高品质旅游需求增加,直接导致这类城市旅游业高质量发展。遗憾的是高铁开通对旅游业收入作用程度较低,因此如何提升其作用程度以及如何促进旅游业发展数量与质量协同提升,成为这类城市关注的重点。对于二线城市而言,高铁开通在p=0.05的显著水平上促进其旅游业全要素生产率提升了3.43%,对技术进步的影响也大于对技术效率的影响,同时结合表 3高铁开通对这类城市旅游业国内旅游收入提升幅度最大,可见这类城市旅游业发展质量增长幅度小于旅游业发展数量增长幅度,如何以发展数量驱动发展质量提升成为这类城市关注的焦点。对于三线城市而言,高铁开通对其旅游业全要素效率的影响程度较为明显,在p=0.01的显著水平上达到了8.62%,大于对国内旅游收入的影响效果,再加上对技术进步的影响大于对技术效率的影响,再次说明高铁开通带来的技术进步效应更为明显,可促进这些城市旅游业发展质量提高。对于四线及以下城市而言,与三线城市类似,高铁开通在p=0.01的显著水平上进一步提升了其旅游业全要素生产率、技术进步、技术效率,其中旅游业全要素生产率提升了9.09%,技术进步提升了9.98%,技术效率提升了9.11%,可见高铁开通对四线及以下城市旅游业发展质量提升是全方位的。然而高铁开通对这类城市国内旅游收入的提升仅有0.32%,作用程度较低,说明没有旅游业发展数量作为支撑的旅游业质量发展是不可持续的,如何通过旅游业发展质量提升,进一步提升旅游流量和扩大旅游规模,成为这类城市关注的重点。

3.1. 高铁开通对于长三角地区城市旅游业发展数量的影响分析

3.1.1. 高铁开通对于长三角地区城市国内旅游收入的影响

3.1.2. 高铁开通对于长三角地区城市旅游业发展数量的异质性影响

3.2. 高铁开通对于长三角地区城市旅游业发展质量的影响分析

3.2.1. 长三角地区城市旅游业全要素生产率及分解指标演进特征

3.2.2. 截面数据基准回归分析

3.2.3. 稳健性检验

3.3. 高铁开通对于长三角地区城市旅游业发展质量的异质性影响

-

本研究得到如下结论:1) 基于整体视角,高铁开通促进了长三角地区城市旅游业发展数量与质量的双提升。对于旅游业发展质量的提升幅度更大,即旅游业全要素生产率提升幅度大于旅游人次与旅游国内收入的提升幅度,同时对国内旅游人次的影响大于对国内旅游收入的影响。2) 基于异质性视角,高铁开通对新一线及以上城市旅游业发展数量没有太大影响,而对这类城市旅游业发展质量具有微弱正向作用;高铁开通对二线城市旅游发展数量产生较强的影响,但对发展质量的影响偏弱,与此相反,高铁开通对三线和四线及以下城市旅游业质量的提升具有较强影响,而对旅游业发展数量影响微弱,这在一定程度上说明三、四线及以下城市可能沦为高铁旅游的“过道”。3) 基于驱动力视角,长三角地区城市旅游业全要素生产率整体上呈上升趋势,其驱动力主要来自旅游业技术进步而非技术效率;同时高铁开通对所有层次城市技术进步的驱动作用均强于对技术效率的驱动作用,仅有四线及以下城市两者相差较小。

-

1) 鉴于高铁开通对整体区域城市旅游业发展存在数量与质量双提升的作用,尤其是对旅游业全要素生产率提升作用更强,因此本研究认为进一步完善高铁交通网络是区域旅游业高质量发展的重要参考维度。对于长三角地区而言,应在长三角一体化发展与长江经济带建设两大国家战略背景下,积极推进沪渝蓉沿江高速铁路项目建设,尤其是应加快甬舟铁路建设,尽快实现浙江省市市通高铁的目标;同时进一步推进长三角地区对外连接的高铁建设工作,进一步吸引省际游客,扩大旅游流规模,充分释放该地区旅游设施、旅游景区的供给潜能。此外,建议该地区根据旅游高峰客流量需求,调整临时列车,如日常线改周末高峰线并开通凌晨高铁等。

2) 鉴于高铁对不同发展水平城市旅游业发展数量与质量影响的异质性,本研究认为应在“全局一盘棋”视角统筹考量的基础上,分类分型地采取更有针对性的策略。首先,持续推进长三角文旅一体化高质量发展,尤其是应开通区域内的旅游专列,在已有的“六安号”“淮北号”的基础上,推出针对安徽省、江苏省、浙江省三线、四线及以下城市的旅游专列,推进旅游流逆向流入这类城市,避免这些城市成为“过而不入”的“过境地”。与此同时,三线、四线及以下城市应在旅游一体化建设的基础上,基于文化挖掘,融合新技术、新场景打造特色明显、体验感高的文旅项目,尤其是满足游客心理需求的中短途产品,同时借助自媒体、官方媒体共同引流,将其打造成旅游打卡地,如出圈的淄博烧烤、尔滨冻梨、天水麻辣汤。此外,三线、四线及以下城市还应完善旅游地公交网,尤其是无缝衔接高铁站点,解决高铁站点到景区的“最后一公里”问题。其次,提升旅游业技术效率成为整个区域面临的共性问题。一方面,借助高铁、高铁站配套的服务设施带来的旅游流,长三角地区所有城市应引导餐饮、民宿、文创、体验项目等在核心景区的空间范围内集聚,使得产业资本要素在该空间范围内不断汇聚,进而促进规模经济效应的释放[29];另一方面,发挥高铁时空压缩效应,由长三角地区文旅产业联盟推进线下文旅企业管理交流,如企业管理人才培训、企业管理模式共享等,尤其是多数中小微文旅企业更应进行标杆管理,强化模仿与学习。最后,发挥高铁资源集聚效应,促进旅游技术创新与扩散。对于上海这类资源禀赋较强的城市,应凭借高铁开通带来的技术、信息、人次、数据、资源的汇聚,依托高校、大型旅游企业、科研院所推进旅游技术持续创新,如智能潜水装备、智能载人级自动驾驶飞行器、运动快艇等。高铁网络的二线城市,应积极融入旅游高新技术产品设计、生产、销售的产业链布局,尤其是参与到生产分工中来,并促进旅游新技术、新产品扩散。

DownLoad:

DownLoad: