-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

火药是中国古代四大发明之一,是中华民族对世界科学技术进步的重要贡献。硝石(硝酸钾,KNO3)是配制火药的最主要成分,它广泛存在于大自然与人们生活环境中,并且在喀斯特洞穴中有大量存在。我国是喀斯特大国,喀斯特地貌分布面积达344万km2[1],占全球喀斯特地貌总面积的1/6,其中裸露的碳酸盐岩面积达140万km2[2],洞穴数量多达50万个[3],蕴藏着丰富的硝土资源。我国喀斯特洞穴数量、发育规模均处于世界洞穴大国的地位[4],喀斯特洞穴中的这些硝土可能为我国古代火药的配制提供了最重要的硝石原料。

据笔者初步调查显示,在我国喀斯特洞穴中存在着大量各个历史时期的熬硝遗址,广泛分布于重庆、四川、湖南、湖北、贵州、广西、陕西等地。然而,这些喀斯特洞穴的地理环境险恶,鲜有人问津,学术界长期疏于对这一古代手工业遗产——熬硝遗址的调查和研究。国外对洞穴熬硝遗址的研究相对比较丰富,例如,研究发现美国猛犸洞中的熬硝遗址与独立战争、南北战争密切相关,在洞穴中提炼出的硝石为前线战争提供了大量的军需原料[5-8];又有学者在巴西巴伊亚州南部地区的洞穴中发现了17~19世纪熬硝遗址[9]。作为古代手工业的一种,洞穴熬硝不仅反映了古代的生产技术水平,具有重要的考古价值,还因其生产区域与原料的特殊性,具有很好的科学研究价值。然而,这些遗址在洞穴这种高湿度环境中极易风化,且容易受到人为活动的影响和破坏,正面临着消失的风险。

遗址测绘是对遗址的地形、地标性建筑、分布范围、地面残存遗迹等的测量与绘图[10]。通过对洞穴熬硝遗址的精准测绘,不仅能够有效地保存这一遗址所蕴含的历史信息与文化价值,为后续的遗址管理与展示利用工作提供坚实的科学依据,而且能够借此深入研究洞穴熬硝活动时期的生产技术及当时的生产力水平。然而,洞穴测量极具挑战性,难点包括狭窄通道、陡峭坡道、乱石堆、易迷路洞道导致的进入与测量困难,无光环境对测量设备的影响,复杂地形对测量技术的挑战,地形变化给测量者带来的安全隐患,以及GPS信号缺失对遥感及无人机测量方式的限制等。常规的测量方法为传统手绘,或使用测距仪、水准仪等设备进行测量,需要多人测量、计算、绘制草图等,耗时耗力,且精度难以保证[11],已不能满足洞穴遗址的测绘工作需求。三维激光扫描技术具有采集速度快、采样频率高的优势,可快速、高效、自动化地获取扫描对象的三维信息,真实描述其整体结构及形态特性,实现亚毫米级别的测量精度,在各种学科研究中得以较为广泛地应用[12-17],但鲜见三维激光扫描技术应用于洞穴熬硝遗址测绘的相关报道。此外,常见的考古发掘方法主要包括探方(沟)、钻探、挖掘、采样、接触式测量等,这些都可能对熬硝遗址造成不可逆转的破坏。而三维激光扫描技术可以在不接触被测物体的情况下进行测量,避免了对洞穴结构和熬硝遗址的损坏。

重庆南川金佛洞保留有大规模的洞穴熬硝遗址,被誉为“古代亚洲最大的地下兵工厂”,金佛洞洞内熬硝遗迹保存完好,在世界上属罕见[18]。金佛洞熬硝遗址在金佛山2014年成功申报中国南方喀斯特世界自然遗产地中起到重要的作用。本研究以金佛洞遗址为例,利用三维激光扫描技术对熬硝遗址典型段进行三维建模与图像绘制,旨在探索该技术在洞穴熬硝遗址测绘中的应用,并获取熬硝遗址空间信息,还原其生产技术,为洞穴熬硝遗址科学保护与我国火药史研究提供科学数据支撑。

HTML

-

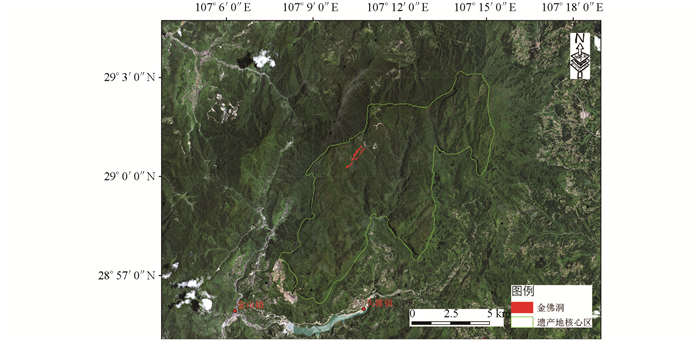

研究区位于重庆市南川区金佛山中国南方喀斯特世界自然遗产地核心内(图 1),处于南川城区东南方,直线距离约20 km。金佛山地处云贵高原与四川盆地的过渡带,属于大娄山脉的北部,在地貌上呈现出典型的喀斯特台原(桌山)地貌特征,最高海拔2 238 m。金佛山的气候属于亚热带季风性湿润气候,常年湿润,降水丰沛,季节性变化显著。杜鹃、方竹等原始林植被繁茂,森林覆盖率高达96%。

金佛山拥有丰富的古老高海拔洞穴系统,这些洞穴规模巨大,历史悠久,发育层次清晰。金佛山山顶部分主要洞穴系统包括古佛洞、金佛洞、羊口洞、灵观洞、燕子洞和黑风洞等。其中,金佛洞具有典型代表性,其已测全长达到11 128.7 m[19],是金佛山地区已测洞穴体系中规模最大、长度最长的洞穴系统。2023年7月底,西南大学地理科学学院联合重庆市文物考古研究院对金佛洞遗址进行了调查,发现洞内保存有大规模的熬硝遗址,主要包括68处淋溶系统、29处蒸煮系统、超大规模的硝土残渣堆积区、5处石床遗迹等,结合遗落的瓷器,初步判断金佛洞遗址为明清时期洞穴熬硝遗址。

-

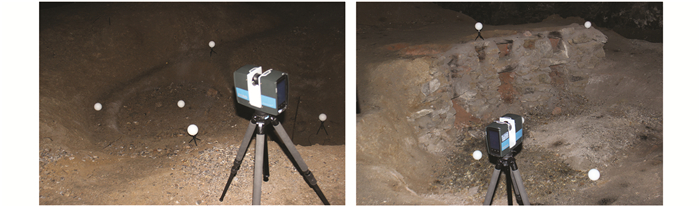

利用FARO Focus S350远距离三维激光扫描仪(FARO Technologies Inc.)对金佛洞典型熬硝遗址进行扫描,共架设站点18站。由于洞内光线条件不佳,部分区域较为狭窄,为保证数据拼接精度,首先选用球形标靶对扫描区域进行布设,同一站点标靶球布设3~6个点位,以避免扫描盲区。设备架设选择相对平坦、少碎石的区域(图 2),利用倾角仪调整扫描姿态呈水平。扫描对象为淋溶系统、蒸煮系统、硝土残渣堆积、石床。由于物体本身高差大且靠近洞穴墙体一侧,测站架设可供选择点位少,故扫描角度设置范围增大,水平角度范围为0°~135°,垂直角度范围为-60°~25°。配置参数调整为室外HDR和4X分辨率,储存深度43.7 MPts,开启彩色扫描每站约12 min。扫描作业因洞穴其他地物遮拦及光线条件弱、人工光源等原因,某些地物不能100%扫描,存在极少盲区与低质量部分。最终获取原始点云数据2.04 GB。

-

在进行三维激光扫描时,洞穴的亮度是影响数据采集质量的重要因素。低亮度条件下,激光束的反射信号可能减弱,从而导致测量精度下降。因此,本研究在数据采集前进行了环境评估,以优化光照条件。数据校正处理不仅是提升数据质量的关键环节,也为后续展示奠定基础步骤。针对采集到的数据,采用以下校正处理方法:

亮度补偿。在数据预处理阶段,应用算法调整各扫描点的反射强度,以补偿洞穴亮度不足导致的信号减弱。通过分析亮度分布,提升数据的一致性。

噪声过滤。采用数据平滑算法,去除因光照不均或表面特性变化引起的异常值,从而增强数据集的可靠性。

多次采样。在条件允许的情况下,对亮度较低的区域进行多次扫描,并取其平均值,以降低偶然误差的影响。

-

采用FARO扫描仪专业软件SCENE进行数据导入及处理。选择基于标靶球的自动拼接,球体定位通常使用最小二乘法[20],通过标靶球数据点的分割及拟合进行拼接[21]。标靶球相比于手动拼接,运行速度更快且精度更高。

-

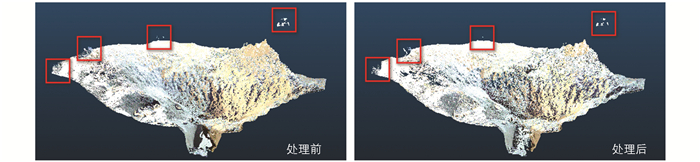

受到仪器、洞穴环境、被扫描目标本身的特性影响,点云数据中无法避免存在一些噪声。由于物体粗糙度、表面纹理和测量环境等因素的影响,原有的点云数据模型通常含有大量的噪声点[22]。产生的噪声点不仅会增加点云的数据量,还会影响建模、信息提取的精度等,所以需要通过降噪处理进行有效去除。本研究采用点云处理软件Cloud Compare中的基于空间分布的去噪算法(Statistical Outlier Removal,SOR)对原始点云数据进行去噪处理。如图 3所示,以淋溶系统为例,展示了去噪的效果。处理前后部分噪点被去除干净,但还有部分需要手动去除。

-

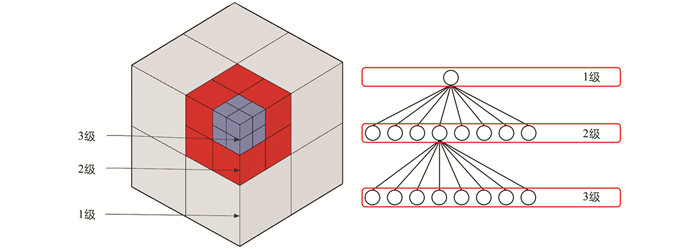

点云抽稀是通过一定的算法和策略,将原始点云数据中冗余、重复、密集的点减少到一定程度,从而减少数据量和计算量,保持点云数据中的主要形态和特征。对部分熬硝遗址进行点云抽稀的目的是在保证点云数据质量和可视化效果的同时,减少数据处理和存储的成本和时间,有助于优化点云数据的后续应用,如建模、分析和渲染等。

考虑熬硝遗址原始点云的密度、曲率和颜色等特征,采用基于八叉树空间结构(图 4)的抽稀算法和相关参数来控制抽稀的程度和效果[23]。使用Cloud Compare点云处理软件中基于八叉树的二次抽样功能,通过将原始点云细分为不同等级的八叉树结构,每块中心点坐标即为树的中间结点,通过计算最短欧氏距离保留区块内距离八叉树单元中心最近的点。在三维空间中,假定两个点的坐标分别为A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),A、B两点之间的欧氏距离是A、B两点之间的直线距离,计算公式为:

细分等级以10级为例,1号淋硝池点云数量由2 751 696个减少为1 057 381个,抽稀后采样点为原始点云的子集,保留了颜色、位置等源云的特征,抽稀效果较好。

-

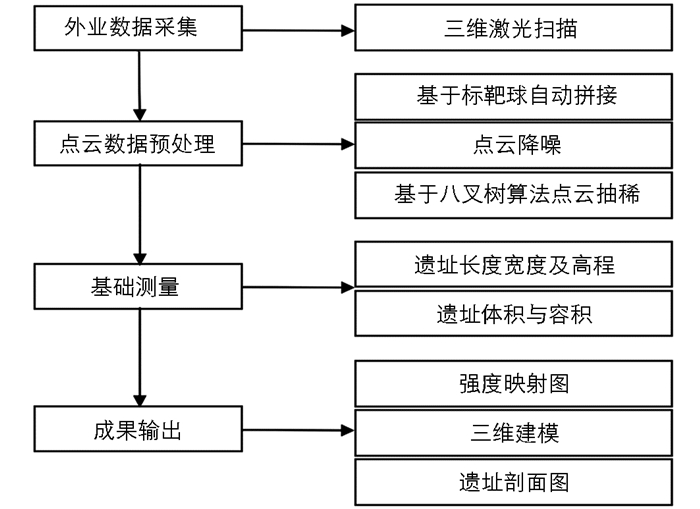

基于内外业结合的总体思路,先对洞穴熬硝遗址进行多次实地考察,熟悉作业环境,外业进行数据采集,然后对原始数据进行内业预处理及基础测量,得到最终成果。具体处理流程如图 5所示。

2.1. 数据采集

2.2. 数据校正

2.3. 数据拼接

2.4. 点云去噪

2.5. 点云抽稀

2.6. 数据处理流程

-

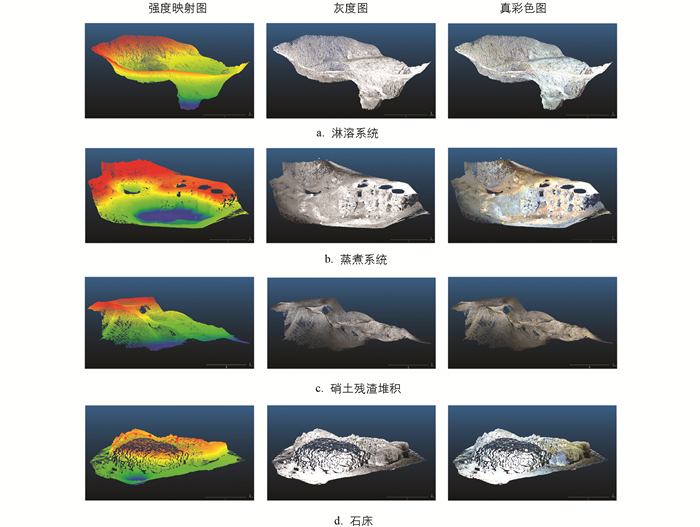

本次洞穴三维扫描的对象主要包括5处淋溶系统、2处蒸煮系统、2处硝土残渣堆积、2处石床共计11处典型熬硝遗迹的功能区。通过扫描遗址结构,对点云数据进行建模,在此基础上生成遗址的立面、正面和剖面图。利用软件获取熬硝遗址的三维坐标和反射特性,进而估算遗址典型区域,例如淋硝池、卤水池的容积与硝土残渣堆积体积。

经过数据处理,生成遗址模型的强度映射图、灰度图、真彩色图像(图 6),并对3种图像显示效果进行分析。通过对比可以看出,强度映射图可有效展示遗址的高程信息与强度信息,清楚区分不同高程下需要重点关注的区域。此外,对遗址高程进行赋色,可清晰地刻画淋溶系统中淋硝池边缘区域与淋硝池、卤水池间的位置关系。灰度图像颜色通道单一,处理速度快且占用的存储空间较小,在处理数据量大、信息冗杂的点云数据上具有优势。真彩色图可以准确表达图像中的颜色信息,尤其在光线条件不佳的洞穴中,对遗址真实色彩的还原十分重要。在分割遗址点云数据边缘部分时,真彩色图具有最高的准确度,可以将遗址本体与周围平地等不相关数据进行区分。

-

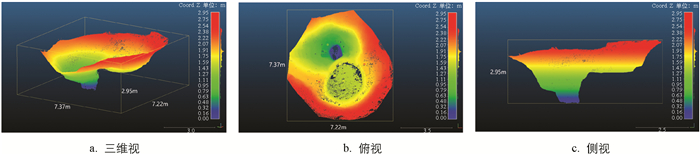

淋溶系统在熬硝技术环节扮演着重要的作用,该系统主要由位置较高的淋硝池、位置较低的卤水池两部分构成。淋硝池的规模通常根据需求与周边硝土数量修建。硝工在淋硝池中倒入硝土,夯实后,倒入水,经过充分淋滤,淋滤后的硝水溶液(卤水)通过底部连接淋硝池与卤水池的空心竹或空心铁管排入卤水池中。以1号淋溶系统为例(图 7、8),表 1是测量得到的数据,从表 1中可以看出,1-5号淋溶系统的长度分别为7.22、6.38、8.46、7.13、4.86 m,宽度分别为7.37、5.47、6.21、5.08、4.26 m,高度分别为2.95、2.36、2.46、2.46、1.96 m。1-5号淋溶系统淋硝池的直径分别为2.2、2.6、2.6、3.8、1.8 m,卤水池深度分别为0.197、0.115、0.149、0.442、0.271 m,通过计算淋硝池直径与池高估算容积,得到1-5号淋溶系统的淋硝池容积分别为0.75、0.61、0.79、5.01、0.69 m3。同理,1-5号淋溶系统卤水池的容积分别为0.45、0.51、0.49、0.52、0.54 m3。淋硝池容积均大于所对应的卤水池容积,4号淋溶系统的淋硝池与卤水池容积比达9.63∶1。4号淋溶系统的淋硝池容积远大于其他淋硝池,这主要可能是因为该淋硝池周围硝土堆积量大,需要修建更大容积的淋硝池才能提高对周围硝土的利用效率。淋溶系统剖面线整体走向均为淋硝池较高部分走向低处卤水池,淋硝池与卤水池高差驱使硝水溶液自动流入卤水池,供下一流程的熬制使用。5处淋硝池平均高度在2 m左右,1-5号淋溶系统剖面线高度分别为2.86、2.06、2.06、2.26、1.8 m。

-

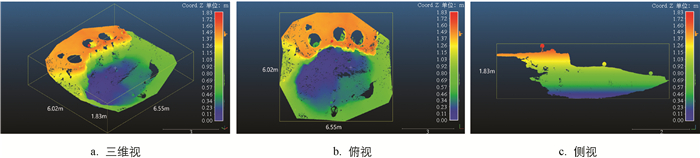

蒸煮系统是熬硝生产环节中必不可少的工具,专门用于熬煮从淋溶系统中淋滤得到的卤水。蒸煮系统通常由洞穴中石灰岩落石砌成的圆形炉体和燃烧室组成。燃烧室位于炉体中间,是燃烧木柴或煤炭的空间,产生热量加热炉体。炉体上放置铁锅,用于容纳硝水溶液。在加热过程中硝水溶液中的水分蒸发,经过过滤与冷凝等提纯步骤,留下所需的硝石。1号蒸煮系统由3个灶台联排组成(图 9、10),经过测量得到蒸煮系统的具体参数(表 2),整体的长、宽、高分别为6.55、6.02、1.83 m。2号蒸煮系统为6个灶台联排组成,整体长10.13 m,宽6.22 m,高1.6 m。两处蒸煮系统炉口的直径分别为0.85 m和0.82 m。从侧视图上看(图 10c),蒸煮系统的剖面线多呈现不连续。熬硝灶台前较平坦区域为硝工操作工作区,在此空间进行添加柴火或者木炭、器皿的运输和放置等工作。1号、2号蒸煮系统工作区面积分别为12.96 m2和19.12 m2,可以容纳多名硝工同时进行作业。

-

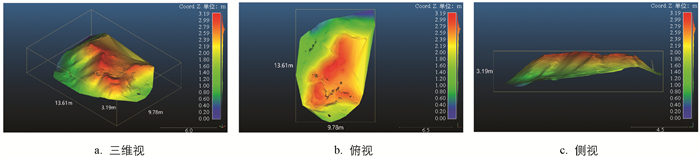

经过淋滤的硝土残渣被从淋硝池中挖出,就近堆在淋溶系统附近,大多呈丘状。硝土残渣堆积大小不一,体积不同。对硝土残渣堆积的体积进行估算十分重要,后期可根据硝土残渣堆积土体体积来估算残渣堆的整体质量,进而估算前人获取的硝土量。本次测量对金佛洞内1号(图 11)和2号两处典型硝土残渣堆积进行了测量,其中1号硝土残渣堆长度达到13.61 m,宽度为9.78 m,高度为3.19 m,2号硝土残渣堆长度16.94 m,宽度为10.96 m,高度为4.63 m(表 3)。计算1、2号硝土堆占地面积分别达到84.20 m2和100.69 m2,硝土堆体积分别为69.32 m3和178.15 m3。1号硝土残渣堆积的侧视图呈现四周低、中间高的特点,由于一侧靠洞穴墙壁堆砌,未扫描完全,故剖面线未接触到地面。

-

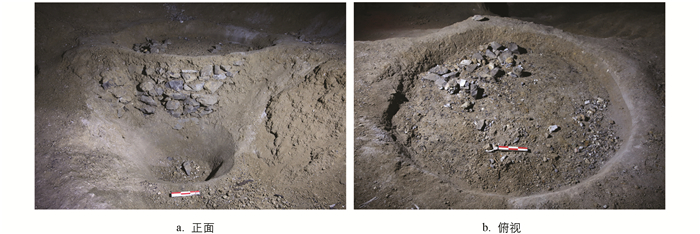

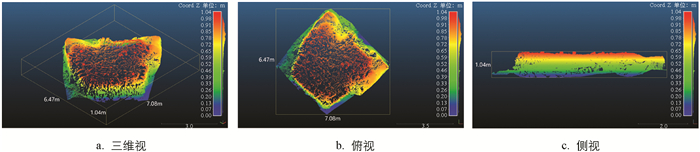

石床是由石头平整堆砌而成的台面,通常位于洞穴中地势平坦和洞顶高度较高的区域,可同时容纳多名硝工休息。经过测量,得到金佛洞内两处典型石床的具体参数(表 4),从中可以看出1号石床大致为梯形,高度1.04 m,占地面积达到22.90 m2,石床体积达到23.82 m3。2号石床占地面积达到16.00 m2,高度1.98 m,体积为31.68 m3。

从石床测量图可知(图 12),物体为长方体结构,顶部均较为平整,角度大致呈水平。由于石床表面较为粗糙,多由石块堆砌,剖面线断点较多,在石床中部连续性不佳。2号石床剖面图倾斜15°左右,表面较粗糙,由于扫描区域单侧为洞穴墙壁,故剖面线左侧未接触到地面。由石床剖面线可知,两例长度均在5 m左右,高度为1~2 m。现代床品高度普遍较低,在50 cm左右,推测可能因为潮湿等原因,故加高石床保持干燥。

3.1. 淋溶系统

3.2. 蒸煮系统

3.3. 硝土残渣堆积

3.4. 石床

-

洞穴熬硝是一种集体劳作模式,淋溶系统、蒸煮系统、硝土残渣堆积、石床等设施反映了熬硝生产活动中不同的功能和技术环节,均围绕提高熬硝生产规模和生产效率进行修建。金佛洞内两处石床的床面积较大,根据2023年发布的《中国成年人人体尺寸》(GB/T 10000—2023)[24],26~35岁男性身高与肩宽中位数分别为170.6 cm和39.1 cm,据此可以算出1号石床最多可以供20余名硝工同时休息。这揭示了洞穴熬硝活动中的集体劳作模式,优点在于方便管理,由于洞内环境恶劣,光线不佳,集体生活及劳作可以有效降低工作风险。实地调查发现,1-5号淋溶系统由泥土和石块混合修筑,具有较高的耐用性和稳定性。其根据地势高低建造淋硝池与卤水池,减少中间运送环节,提高生产效率。淋溶系统的修筑注重因地制宜,多修建于洞穴墙壁侧,或旁侧有硝土残渣堆,具有相对稳定的受力支撑面,不易垮塌。蒸煮系统的各灶口间距较大,可以选择尺寸较大的煮沸器皿,节约熬硝时间,提高生产效率,同时也更加安全。蒸煮系统的工作区面积和空间较大,用于放置燃料。各炉灶之间间距较大,炉壁厚度较大,这样既可减少热量的损失,又使得锅具之间的热量传递不会相互影响,还减少了火灾意外发生的风险。较大的燃烧炉提供了更加充足的空气与热源,有助于燃料的氧化,提高燃烧效率。在蒸煮系统工作区还发现了残留的炭块、木屑,进而推测出当时熬硝主要燃料由煤炭和木材组成,因为金佛洞周边存在含煤地层[14],原始森林植被覆盖度非常高,为熬硝提供了充足的燃料。

-

从三维激光扫描仪技术应用方面看,外界光线对测绘仪器测量精度有着重要的影响。从建模精度来看,距离在350 m范围内,三维激光扫描得到的点云数据精度是可信可用的[12],得到的模型可量可测。但真实洞穴亮度与室外条件存在较大区别,虽对点位精度与提取尚未造成影响,但由于光线较暗,对于后期着色与还原真彩色影像具有较大的挑战。在未来的洞穴三维激光扫描测绘中,需要采取综合措施以提升数据质量和模型准确性。首先,增设照明设备,提高照明范围,提升扫描物体的亮度。其次,实施数据处理方案,系统性校正因光照不足引发的测量误差,以有效还原模型的色彩和细节。此外,架站式三维激光扫描仪可由手持式和背包式三维激光扫描仪替代,这样可提高在洞穴中的便携性和工作效率。通过这些措施确保测绘成果的科学性和可操作性,为洞穴遗址的保护与管理提供重要支撑。

-

本研究通过利用FARO三维激光扫描仪对金佛山金佛洞5处淋溶系统、2处蒸煮系统、2处硝土残渣堆积和2处石床进行三维激光扫描,利用点云数据进行处理与建模,展现了熬硝功能区的空间形态和面貌,初步还原了洞穴古法熬硝技术。三维激光扫描技术的高精度、高效率的特点为洞穴遗址保护和管理提供了有力支持,同时也为洞穴熬硝科技考古的深入探索奠定了坚实基础。但该项技术相较于传统测量存在设备昂贵和数据量大等问题,在前期数据采集与后期数据处理上均对硬件设备以及软件提出更高的要求,业界后续还需对该技术的处理流程进行统一规范。

DownLoad:

DownLoad: