-

旅游是一种出于休闲、体验目的的异地活动[1]. 气候是旅游的一个重要因素,它既是旅游活动开展的有利因子,也是限制因子[2],是一个地区旅游业发展的先决条件,也是旅游者出行考虑的主要问题. 生态旅游是在可持续发展理念下,坚持人与自然和谐发展,保护生态环境并采取生态友好方式开展的旅游活动[3-4]. 适宜的气候条件,不仅能够消除人的疲劳,使人的体力和精力较快得到恢复,甚至能够达到使一些疾病得到缓解和治疗的效果[5-6]. 因此人们在选择休闲旅游度假时,气候尤其是舒适性气候往往是考虑的首要因素.

黑山谷位于重庆万盛黑山镇境内,地处云贵高原向四川盆地过渡的大娄山余脉,景区面积100 km2,峡谷长13 km,是国家5A级风景区,素有“渝黔生物基因库”“中国最美养生峡谷”之称. 在全域旅游竞争日益激烈的形势下,黑山谷拥有优良的生态气候环境,具有打造独特的旅游品牌、走特色发展之路的核心竞争力.

现今,国内外学者对于旅游气候已进行了诸多研究,提出了一些评价方法与指标. 主要研究有旅游气候资源的特征[7-9]、旅游气候舒适度或适宜性的分析[10-16]、旅游气候资源的开发及评价[17-18]、气候对旅游的影响[19-21]、旅游气候的区划及旅游气象服务[22-24]等. 重庆是“四大火炉”之一,夏季气候炎热,因此气候宜人度已成为人们选择旅游目的地的首选. 关于重庆市旅游气候的研究已有不少,这些研究主要对重庆地区的旅游气候资源进行了评估分析[25-30]. 然而,上述研究多以旅游气候资源为主要研究对象,但同时从生态环境与旅游气候资源的角度,评价一个地区生态旅游气候资源的研究相对较少. 本文开展黑山谷生态旅游气候资源的评价分析,提炼黑山谷生态旅游气候资源的优势,拟为地方政府开发旅游资源提供技术支撑,为大力发展万盛全域旅游提供科学依据.

HTML

-

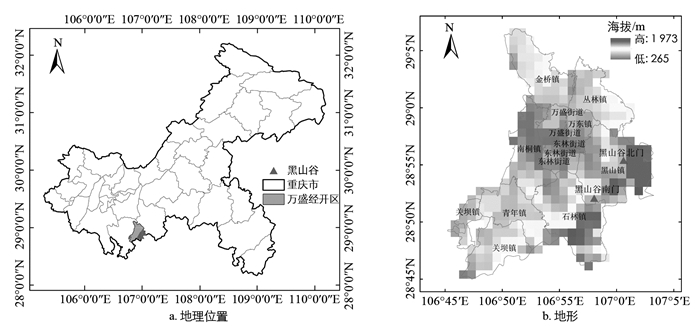

本文采用的资料包含:①国家气象信息中心提供的重庆主城区及周边城市的2014-2018年共5 a逐日气温、降水、风速、相对湿度等资料;②重庆市气象信息与技术保障中心提供的万盛城区、黑山谷的2014-2018年共5 a逐小时气温、降水、风速、相对湿度、日照等资料;③由万盛农林局、生态环境局、文化旅游局提供的森林、生物、环境等资源数据. 黑山谷的地理位置和地形如图 1所示.

-

目前,旅游气候宜人度的评价模型较多[31],但气候是否宜人,是根据一定条件下皮肤的温度、出汗量、热感以及人体调节机能承受的负荷来决定的,主要受气温、风、太阳辐射、相对湿度等气象因素的影响[20],故本文选用中国气象局规范应用的修正人体舒适度指数(Kssd)及温湿指数(THI),对黑山谷的气候宜人度进行评价.

修正人体舒适度指数是结合主要气象要素对人体的综合作用,表征人体在大气环境中舒适与否,提示人们根据天气变化调节自身生理来适应冷暖环境等的指数[29, 32],计算方法如下:

式中:Kssd为人体舒适度指数;t表示平均气温(℃);r表示相对湿度(%);v表示平均风速(m/s). 表 1为修正人体舒适度指数的等级划分标准.

温湿指数能够综合反映气温、风速和相对湿度等要素对气候舒宜人度的影响[33],计算方法如下:

式中:t表示平均气温(℃);r表示相对湿度(%). THI为温湿指数,THI值越高,表明人体对气候的不舒适程度越重. 研究表明,THI值在56~75范围内大部分的人感觉舒适;THI值>75,近一半的人感觉不舒适[17]. 表 2为温湿指数的生理气候分级标准.

1.1. 数据来源

1.2. 计算方法

-

黑山谷山高林密、人迹罕至,保存着地球上同纬度为数不多的亚热带和温带完好的自然生态. 迄今,黑山谷分布有原始森林和次生林近1.8万hm2,林木蓄积量86.7万m3,森林覆盖率高达97%,比长江流域森林覆盖率高出62.6%,约为全国的4.5倍.

黑山谷被专家誉为“渝黔生物基因库”、重庆市独特的“生物基因库”“西南神农架”,是目前重庆地区最大的、原始生态保护最为完好的自然生态风景区[34]. 据统计,黑山谷拥有植物1 800多种,其中珍稀濒危及重点保护植物25种(隶属于19科23属),如国家Ⅰ级保护植物苏铁、银杏和水杉等,国家Ⅱ级保护植物金毛狗、润楠和金荞麦等. 动物有42目132科638种,包括分布极其稀少的国家Ⅰ级保护动物—中华黑叶猴,还有国家Ⅰ级保护动物云豹、黑鹳,国家Ⅱ级保护动物青鼬、白冠长尾雉和王锦蛇等[35-36].

-

近年来,黑山谷空气质量优良,主要污染物PM2.5质量浓度年均范围为0.007~0.027 mg/m3,O3质量浓度年均范围在0.010~0.35 mg/m3,PM10质量浓度年均范围在0.012~0.034 mg/m3,均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 经AQI(空气污染指数)计算评价,该区域近一年环境空气优良天数达316 d,优良天数达标率86.6%,全年没有重度及以上污染天气. 综合来看,黑山谷空气质量稳定且良好,特征污染物无明显波动,非常适宜居住和旅游.

有研究表明,每立方厘米空气中的负氧离子数在1 000~10 000个之间时,人会感到心平气和、平静安定[37-38]. 从2018年黑山谷空气负氧离子监测月均数据表(表 3)可以看出,黑山谷年平均负氧离子浓度为3 639个/cm3,最高负氧离子浓度为12 549个/cm3,达到《空气负(氧)离子浓度观测技术规范》(LY/T2586-2016)空气质量Ⅰ级,即最优等级,空气清新.

黑山谷水环境质量较好,满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),孝子河温塘断面水质为Ⅲ类,扶欢河扶欢断面水质为Ⅲ类,鲤鱼河下猪喉断面水质为Ⅱ类,汤家沟水库城市集中式饮用水源地水质达标率为100%. 2018年,黑山谷重要江河湖泊水功能区水质达标率98.6%,城市饮用水源地水质达标率100%,达到市政府水资源管理“三条红线”考核要求.

-

参看《旅游资源分类、调查和评价》(GB/T18972-2003)的设定标准,黑山谷生态旅游资源丰富,涵盖6大资源主类,涉及27个基本类型,有优良级旅游资源单体20个,地文景观类、水域风光类、建筑与设施类聚集度较高,生态自然资源品质高.

-

黑山谷原始生态风景由峻岭、峰林、幽峡、峭壁、森林、竹海、飞瀑、碧水、溶洞、仿古栈道、浮桥、云海、田园、原始植被、珍稀动植物等200多个各具特色的景观组成,集合了渝黔的自然山水之幽、秀、险、奇等特点,荟萃了西南喀斯特地貌风光之精华,是旅游观光、休闲避暑、度假探险、采风考古、地质科考的理想之地.

-

黑山谷位于重庆万盛经开区,古代为巴国、夜郎国属地,汉族、仡佬族及苗族等民族在此共同创造了夜郎、红苗文化. 黑山谷拥有负氧离子体验区、有氧运动测试区和全国定向运动赛训基地,先后举办过多次羽毛球等全国赛事,以推进旅游与健身的融合. 黑山谷还盛产各种无污染的蔬菜、水果和茶叶,如:猕猴桃、樱桃、草莓、葡萄、方竹笋和景星碧绿茶等.

2.1. 生物资源

2.2. 环境质量

2.3. 生态旅游资源

2.3.1. 自然生态旅游资源

2.3.2. 人文生态旅游资源

-

评价某个区域是否宜居、宜旅,其生态环境及旅游气候均为重要指标. 前文已从生态环境方面评价了黑山谷的生态及自然人文资源,下面将从旅游气候资源方面进行探究.

-

黑山谷平均气温为14.4 ℃,年平均气温呈现一个先增后减的趋势,但年际变化比率不大(图 2a). 研究表明(图 2b),黑山谷气温4月开始上升至15℃以上,10月开始下降至15℃以下,这与黑山谷农作物的生长发育期基本一致. 最热月(7月)的平均气温为24.1℃,气温不高且无酷暑天气;最冷月(1月)的平均气温为4.8℃,虽有凉意但并不严寒. 气候温和,夏无酷暑,冬无严寒,拥有非常优异的旅游温度资源.

-

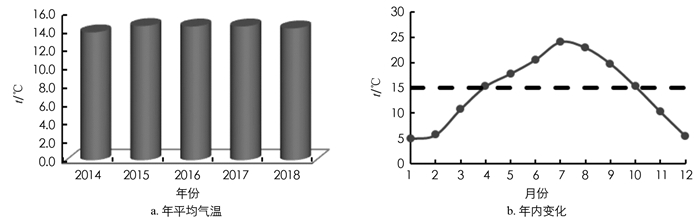

黑山谷常年降水量为1 469.4 mm,总降水量呈现先增后减的趋势(图 3a). 夏季降水量(523.1 mm)最多,占全年的35.6%. 黑山谷常年降水日数为216.2 d,从不同量级降水日数来看(图 3b),其中80.7%的降水为小雨(174.4 d),大到暴雨(13.2 d)仅占总降水日数的6.1%.

位于大娄山区的黑山谷夜雨较多(图 3c),年平均夜雨量为795.2 mm,占年总降水量的54.1%,比白天降水多了120.9 mm;春季夜雨量(295.3 mm)最多,约占年夜雨总量的37.1%. 从夜雨日数来看(图 3d),黑山谷年夜雨日数为173.4 d,占总降水日数的80.2%. 夜雨可润养植物、降温除尘、清新空气,同时也有助于人们夜眠和白天开展旅游.

-

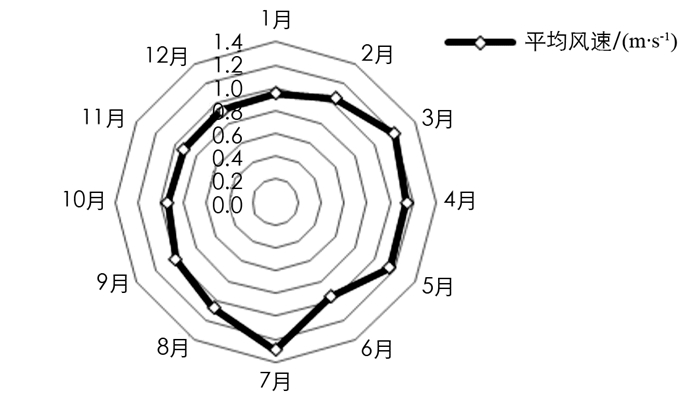

风作用于人的皮肤,对人体体温起着调节作用,决定人体的散热[39]. 黑山谷多年平均风速为1.1 m/s,月平均风速为0.9~1.3 m/s,处于人体感觉较舒适的风速范围内(图 4). 年均大风(风速≥17.2 m/s)日数为0 d,日最大风速12.4 m/s(强风)仅有1 d,其余均在10 m/s(清风)以下. 总体而言,黑山谷全年罕见大风天气,冬季少有凛冽寒风,人体感觉较为舒适.

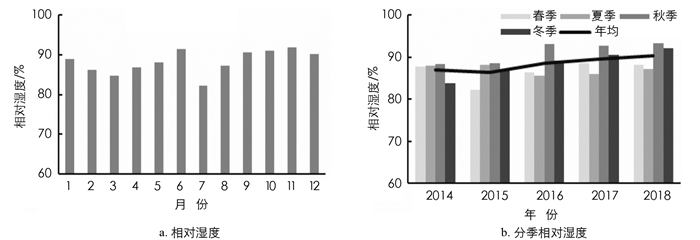

研究结果显示(图 5),黑山谷年均相对湿度为88.3%,大体呈一个上升的趋势. 其中,7月相对湿度最低,为82.3%,6月(91.5%)最高,各月相对湿度相近,均在年平均值上下波动,且变幅不大. 秋季的相对湿度最高,达到91.2%,春季(86.6%)最低,各季节间相对湿度变幅较小. 总体而言,黑山谷相对湿度全年维持在一个较高的水平,均超过80.0%,相比重庆主城区的年均相对湿度(77%)略高.

-

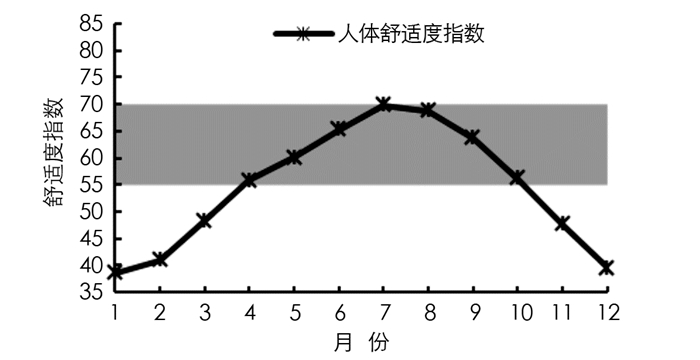

当人体舒适度指数在55~70之间时,气候最为舒适、最可接受. 从各地逐月修正人体舒适度指数(表 4)分析可知,黑山谷4~10月的人体舒适度指数在56~70之间,气候舒适且适宜开展旅游活动. 对比黑山谷附近旅游地的人体舒适度指数,黑山谷的人体舒适期较长,全年舒适月达到7个月,与贵阳相当,年舒适期较成都市、重庆市主城区和万盛城区更长.

从黑山谷修正人体舒适度指数的年内变化(图 6)来看,黑山谷月平均人体舒适度指数在39~70之间,其中7月人体舒适度指数最大(70),1月最小(39). 结果显示,黑山谷人体舒适度指数在50~75(舒适范围)之间的年均日数为235 d,年舒适日数整体呈增加趋势,增加速率为每5年增加1天.

3.1. 气温

3.2. 降水

3.3. 风速和湿度

3.4. 宜人度

-

黑山谷拥有各具特色的原始生态风景,为中国最佳休闲名山、中国最佳绿色低碳旅游休闲胜地. 2019年,黑山谷所在地黑山镇被评选为“重庆气候养生地”;2020年黑山旅游度假区成功当选为“中国天然氧吧”.

-

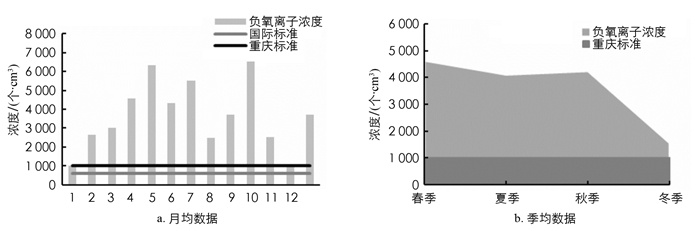

黑山谷空气负氧离子监测月均数据表明(图 7a),10月平均负氧离子浓度最高,达到6 521个/cm3;1月平均负氧离子浓度最低,约1 010个/cm3;年均负氧离子浓度为3 639个/cm3. 可见,黑山谷各月平均负氧离子浓度均在1 000个/cm3(重庆气候养生地评价标准,T/CQMA 002-2019)以上,超过世界卫生组织界定负氧离子对人身心有益的浓度(600个/cm3),空气质量好,对人体具有很好的保健和养生的作用. 季均数据表明(图 7b),春季平均负氧离子浓度最高,达到4 641个/cm3;冬季平均负氧离子浓度最低,约1 554个/cm3;春季到冬季的负氧离子浓度呈递减的趋势.

-

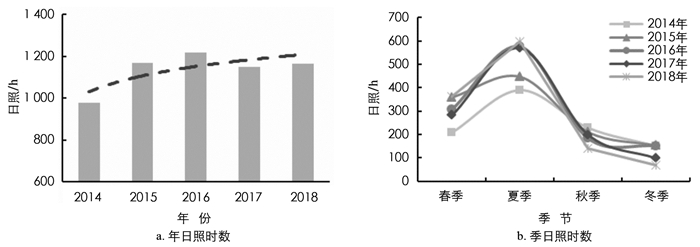

黑山谷年日照时数显示(图 8a),黑山谷多年平均日照时数为1 136.3 h,光照充足,年日照时数呈线性递增的趋势. 从不同季节的日照时数(图 8b)来看,夏季日照(516.0 h)充足,其日均日照时数为5.6 h;春季(303.5 h)、秋季(192.6 h)次之. 结合前文可知,黑山谷最热月(7月)的平均气温为24.1 ℃,气温相对不高,但光照充足,养生适宜性较高,宜居.

-

黑山谷夏季平均气温为22.8 ℃(表 5),在人体感觉舒适的范围气温之内[40]. 与附近的旅游地相比较,黑山谷夏季的平均气温与贵阳市相当,较成都市、万盛城区和重庆市主城区偏低2~5 ℃,优势较为明显. 可见,夏季黑山谷是不可多得的避暑疗养胜地,对人的健康长寿十分有利.

从各地高温日数情况来看(表 6),黑山谷日最高气温t≥35℃的天数年均1 d,仅占全年的0.3%,且出现在夏季;贵阳市、成都市与之相当,比万盛城区和重庆市主城区年均高温天气偏少25 d以上. 同时,日最高气温t≥37.0 ℃的天数为0 d,较成都市、万盛城区和重庆市主城区偏少. 有观测数据以来,黑山谷未出现过t≥40.0 ℃的高温天气.

黑山谷6月至8月的温湿指数(表 7)在68~73之间,人体感觉较为舒适,适宜消暑避夏. 与附近旅游地相比,黑山谷较贵阳市、成都市、万盛城区和重庆市主城区的夏季更宜人. 其中,6月黑山谷温湿指数在56~70之间,较附近旅游地更凉爽;7月除黑山谷、贵阳市外,各地均偏热;8月黑山谷气候清凉宜人. 可见,黑山谷夏季有着十分优越的避暑舒适环境.

-

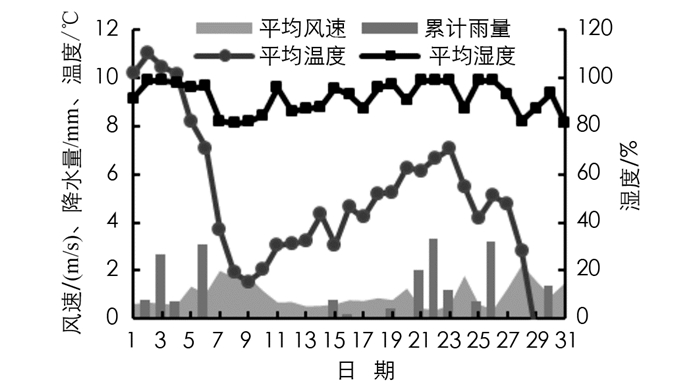

黑山谷雾凇时常出现在景区海拔较高的地方. 2018年12月黑山谷有4天出现了雾凇,结果显示(图 9),出现雾凇时的最低气温为-1.2 ℃,最高为5.2 ℃,相对湿度都大于86%,均处于无风或者微风(风力≤3级)的状态,当天或前一天有少量降水. 黑山谷海拔高度在1 200 m以上的地区,其冬季的12月、1月份会出现积雪.

4.1. 休闲养生

4.1.1. 负氧离子

4.1.2. 日照

4.2. 消暑避夏

4.3. 观景旅游

-

1) 黑山谷生态环境优良,旅游气候资源丰富. 森林覆盖率高(97%)、物种丰富(2 438余种)、空气清新(Ⅰ级),生态旅游资源充裕. 气候温和,夏无酷暑,冬无严寒. 雨量充沛,80.7%的降水为小雨,夜间降水较多,利于人们夜眠和白天开展旅游. 罕见大风天气,年均相对湿度比重庆市主城区略高.

2) 黑山谷4月至10月气候最为舒适、最可接受,是开展旅游活动的最佳时期;对比附近的旅游地,人体舒适期更长. 全年舒适天数为235 d,呈现每5年增加1天的递增速率. 水质优良、负氧离子浓度高、日照充足,是非常适宜的休闲养生之地.

3) 黑山谷气候清凉宜人,是不可多得的避暑胜地. 夏季平均气温22.8 ℃,接近人体感觉最舒适气温,最热月(7月)的平均气温为24.1 ℃,无酷暑天气;日最高气温t≥35 ℃的天数年均1 d,仅占全年的0.3%,是附近旅游地范围内高温天气相对较少的地区. 夏季温湿指数在68~73之间,人体感觉较为舒适,舒适程度相比附近旅游地更宜人.

4) 综合生态资源和旅游气候,黑山谷是一个集夏季避暑、春秋赏花和冬季赏雪的空气清新之地,其拥有独特的气候优势,是非常适宜旅游和居住之地. 基于此,黑山谷可以开展游客参与体验项目,展现苗族歌舞和民族风情,设计更多适合冬季消费的项目,提高景区生态旅游气候资源的利用率,助力全域旅游.

DownLoad:

DownLoad: