-

乡村教师研究是乡村教育研究的核心领域。2020年7月,为全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,深入落实《中国教育现代化2035》和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》),教育部等六部门印发《关于全面加强乡村教师队伍建设的意见》。这一专门性政策文件将对乡村教师队伍乃至整个乡村教育产生重要影响。乡村教师亦可谓农村教师,其内涵主要指向两个方面:一是指乡村教师作为一种职业,区别于其他如医生、警察的特殊职业,这是以“教师”为中心词构建的作为社会职业角色的概念;二是指乡村教师作为“乡村学校”的教师,是相对于城市学校的教师而言的,这是以“乡村场域”为限定词来划分教师职业的特殊指称。显然,乡村教师或农村教师皆为在乡村场域从事教育工作的教育者。本研究所涉及的“乡村教师”是指现代意义的乡村教师,而非“私塾先生”,且特指在乡村学校工作的教师,不包括其他社会教育者。其依据在于1922年国民政府颁布“新学制”推动新式学校的发展[1],可将其看作现代“乡村教师”职业的开端。因此,本研究以1922年之后的文献为主。改革开放之后,乡村教师研究逐渐兴起。因此,改革开放前的文献仅作为历史阶段描述分析使用。本研究以改革开放后的文献作为主要的分析来源。通过对近百年乡村教师研究相关文献的梳理与主题分析,旨在明确乡村教师研究的发展历程与核心主题,并在文献评述基础上总结有效经验,提出值得思考的问题,为新时代乡村教师队伍建设和乡村教育振兴提供学理支撑。

HTML

-

本研究采用标准化可视性量化分析技术进行文献梳理,提取研究关键词,确定研究主题,并结合总结式描述性分析,对近百年有关“乡村教师”的期刊论文、学位论文、报纸和会议论文等文献进行统计、描述和分析。在文献选择上,为保证文献研究的时效性和精细化,本研究以“CNKI”数据总库作为文献来源,采用跨库检索方式全面收集相关文献。检索日期为2020年11月25日(不设定检索前设时间)。通过检索获得相关文献16 615篇。基于检索文献,一方面运用中国知网文献分析工具“计量可视化分析”对全部检索文献进行结果分析;另一方面通过描述性统计对所获取文献进行对比分析。根据研究工具的分析结果和研究需求,笔者选择发文趋势、作者分析、主题词聚类分析以及多项交叉分析等能够说明中国乡村教师研究现状的关键要素进行描述。

根据文献计量分析结果,从发文量排在前十位的作者与单位来看,东北师范大学邬志辉(41篇)、秦玉友(27篇)、刘善槐(18篇),华中师范大学付卫东(28篇)、范先佐(22篇),湖南大学唐松林(26篇)等发文量高居前列。从排在前十的作者所在单位也可看出,东北师范大学(3人排前十)和华中师范大学(2人排前十)逐渐形成了乡村教师研究共同体。从排在前十的关键词和主题词使用频次来看,“乡村教师”和“农村教师”使用频次差别不大;“专业发展研究”(主题词使用频次:617)是乡村教师研究的重点;“问题”(关键词使用频次:384)与“对策”(关键词使用频次:787)研究占据研究主流;“农村小学”(主题词使用频次:887)是乡村教师研究的重点学校;“义务教育”(主题词使用频次:676)阶段教师即中小学乡村教师是研究关注的重点对象;相关研究少有涉及幼儿乡村教师。从排在前十的基金项目来看,除了国家级基金项目高居前三之外,湖南(43项)、河南(27项)、陕西(25项)、江苏(22项)对乡村教师研究的支持力度较大。其中湖南省支持力度最大,结合其发文量来看,项目支持力度对学术成果产出具有显著影响。

-

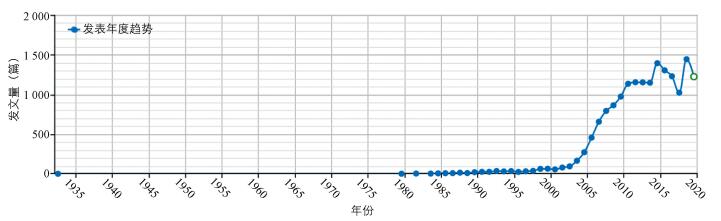

从总体发文趋势(见图 1)、重要历史节点和乡村教师身份变迁历程来看,中国乡村教师研究经历了研究成果极度匮乏、逐渐丰富、质量提升、快速发展、“重心下移”等发展阶段,逐渐走向成熟。

乡村教师研究始于20世纪20-30年代,但在20世纪80年代前研究成果极为匮乏。关于乡村教师研究的第一篇论文是1933年王怡柯在《教育与职业》第一期发表的论文《乡村教师救国论》。该文分析了当时的国家发展形势和新教育制度建立之必要,并提出“乡村教师可以救国”的论断。第二篇直接论述乡村教师的论文则是1975年由华东师范大学师训科发表的倡议文章《积极举办函授教育大力为农村培养中学教师》,对乡村教师培养问题进行了开创性的探索。这一时期以乡村教师身份确立和培养为研究重点。

到20世纪80年代后,乡村教师研究成果逐渐丰富。1980年《人民教育》刊出《组织教师参观农村》,该文倡导城市教师应关注农村,体现出对乡村教师的间接关注。1981年《人民教育》继续刊出《认真解决农村教师的报酬和生活问题》一文,开始从管理层面直面乡村教师问题,具有开创性意义。从1982年开始评选和宣传“全国优秀农村教师”,国家逐渐重视乡村教师的地位。这一时期研究关注点是教师的待遇、编制及队伍建设问题,核心任务是讨论如何培养“合格”的乡村教师,独特之处是初步建立了乡村教师任职资格制度。总体而言,这一时期主要思考如何培养合格乡村教师以充实教师队伍数量问题。

进入20世纪90年代,乡村教师研究的关注点发生了变化,即从培养“合格教师”向培养“优秀教师”的转变。在继续关注乡村教师专业素养基础上,开始逐渐关注农村中小学教师的评价问题[2]。从20世纪90年代开始,乡村教师紧缺问题得到缓解。农村体育教师、英语教师、音乐和美术教师等“副科”教师的培养以及民办教师转为公办教师等问题也得到关注。乡村教师队伍开始进入多元化发展期,相关研究从如何增加数量向开始关注质量转变。

在21世纪第一个十年,乡村教师研究进入快速发展阶段。关于乡村教师研究成果井喷式增长,特别是从2004年开始,年发文量超过100篇。这一时期是乡村教师“学历提升”黄金期,农村教师继续教育研究得到极大关注。在继续讨论农村教师工作待遇、贫困地区农村教师生存现状等“老问题”基础上,开始探讨乡村教师信息技术能力提升等新问题。这个时期最大的特点是开始关注乡村教师的课堂教学,注重教师教学能力和教学质量提升问题。校本研修、网络研修等也开始进入乡村教师研究视野,特别是关于农村教师如何参与新基础教育课程改革这一问题成为关注焦点。总体而言,在这一阶段,乡村教师逐渐走向专业化发展道路。

到21世纪第二个十年,乡村教师研究的重点又从关注质量向关注“补充和流动”等现实问题转变。这一时期学界较为关注民族地区乡村教师发展、双语教师发展、乡村教师培训等方面存在的问题。随着乡村教师流失问题日益严峻,研究者随即将目光投向乡村教师职业认同、乡村教师队伍建设、乡村教师与乡村发展、乡村教师管理制度等方面。近年来,在国家脱贫攻坚大背景下,农村教师参与扶贫、“互联网+乡村教师专业发展”也成为研究热点。伴随着一系列乡村教师支持计划的出台,这个时期乡村教师发展得到空前关注。

一. 研究总体概述

二. 中国乡村教师研究发展历程

-

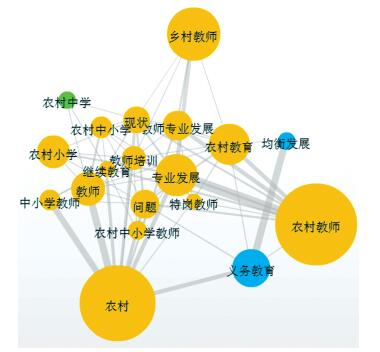

基于文献计量统计分析结果,结合关键词聚类分析(如图 2所示),乡村教师专业发展、乡村教师发展现状、问题与策略、乡村教师培训、特岗教师等是出现频次较高的主题词。此外,根据文献阅读和分析得出乡村教师政策、乡村教师与乡村社会发展、乡村教师职业认同等是当前研究的重点。在此基础上运用德尔菲法,向教师教育领域专家北京师范大学朱旭东教授等专家咨询,归纳出中国乡村教师研究主题大体上包括以下八大类。

-

1.乡村教师生活空间遭遇:美丽乡村学校的“异乡人”

乡村教师生存境遇研究关注点以乡村教师“生活空间”为核心。随着乡村社会变迁,乡村学校“悬浮”,生活空间窄化,乡村教师逐渐成为乡村社会的“异乡人”。多数教师长期奔波于城乡之间,过着“候鸟型”生活,在“迁徙”与“坚守”的摇摆中消磨教学热情,弱化幸福获得感[3]。乡村学校的“悬置”,又使得乡村教师活动空间限于学校,乡土知识匮乏,乡土人情较淡漠,“离土化取向较浓”[4],成为远离乡村社会的“他者”和游走于城市社会的“边缘人”[5]。因此,有学者提出应当从教育人类学生命价值视角来阐释乡村教师生活世界[6],以祛魅乡村教师“圣化”身份、消解专业发展重压、关怀碎片化教学生活等来重塑乡村教师生活世界。

2.乡村教师工资待遇问题:并非影响乡村教师留任的主要因素

乡村教师工资待遇问题一直是研究关注的重点,并被认为是影响乡村教师留任的主要因素。有研究指出,社会地位及经济待遇缺乏吸引力容易导致乡村学校教师数量匮乏[7]。甚至我们一度认为教师工资待遇低是影响乡村教师留任的主要原因。实证研究却表明,工资收入并非影响乡村教师流动的首要因素[8]。家庭发展现状和个人成就感低才是影响乡村教师工作满意度的主要原因[9]。显然,物质获得感虽然非常重要,却不是影响乡村教师留任的根本因素。

3.乡村教师职称评聘争议:城乡教师职称比例不均衡是诱因

职称晋升是乡村教师“最看重的事情”,但长期的教师评聘非对等竞争,使得乡村教师职称评聘优势不足,乡村小规模学校处于弱势,城乡职称比例不均衡,晋升困难[10],存在乡村青年教师(尤其是音体美等“副科”教师)职称晋升难度较大的现象,严重影响乡村教师从教积极性和职业吸引力。这些现象的本质在于职称评聘的结构性矛盾突出,城乡职称比例不均衡所致。因此,有学者建议应基于“底线+弹性”的原则,优化乡村教师职称评审机制[11],完善相关部门间的配合约束机制,实施城乡教师高级职称分配调控计划,简化乡村教师职称评审程序[12]。

-

乡村教师身份认同问题是一个历史问题。清末民初的“乡贤”教师,民国时期的新式学校乡村教师,新中国成立之后的民办教师与公办教师,都存在身份确认问题。有学者指出乡村教师发展的核心问题已不再是数量质量、学历学位、待遇地位等问题,而是身份认同问题[13]。从现有文献来看,关于乡村教师身份认同的研究主要涉及身份认同、职业认同和文化认同三个方面。

1.乡村教师身份认同:城乡张力下的身份认同危机

乡村教师“身份认同”也指社会身份认同,区别于作为“教师”职业身份的认同,指向的是乡村社会对教师个人身份认可,是“由外向内”的身份确认。一方面乡村教师“异乡人”的身份弱化了乡村社会对乡村教师的身份认同;另一方面乡村教师又并非全部融入城市社会之中,因而陷入城乡张力下的身份认同危机——向往城市却囿于“乡村人”标签而难以融入城市生活,又因不想留在乡村而与乡土文化区隔[14]。这就导致乡村人不熟悉乡村教师,城市社会的陌生化让乡村教师身在城市却无存在感,出现身份认同危机。

2.乡村教师职业认同:受外部多因素牵制和消耗

乡村教师的职业认同关涉其对“教师”职业的认可与兴趣,是一种“向内生长”的心理倾向。乡村社会的复杂性和快速变迁,使得乡村教师对自身职业产生疏离感,特别是初入职乡村教师会面临与“城市生活相去甚远的工资水平、晋升通道、生活条件等现实问题”[15],逐渐消耗其职业信念,并进一步牵制其职业认同。故而有学者呼吁提高待遇,加强培训,合理安排教学任务,改善生活环境[16]。这些策略虽确实可行,却收效甚微。显然,乡村教师更在乎社会“偏见”,尚未走向职业发展成就职业认同的良性发展道路。

3.乡村教师文化认同:乡村教师“入场”的特殊仪式

乡村教师专业发展的逻辑起点是文化认同。对于乡村教师而言,在文化自觉过程中首先需要适应的是乡村文化[17],特别是从城市来的乡村教师需要长时间的文化认同过程。新入职的乡村青年教师对乡村文化认同“失根、游移和虚表”,需要从文化制度和乡村教师学习共同体的构建方面着力。民族地区乡村教师的文化认同,除了“乡村文化”认同还有民族文化认同[18],以促成教师的“文化意识”或“多元文化价值观”形成。有学者还指出,教师的文化认同差异,会影响其在教育变革格局中的位置[19]。可见,乡村教师文化认同对乡村教育发展影响深远,也是每个教师进入乡村场域都必然经历的“入场仪式”。

-

乡村教师队伍建设从数量上来讲,涉及乡村教师队伍的留任(流失)、补充和流动等问题;从质量上讲,涉及乡村教师队伍结构、团队建设和整体发展问题。

1.乡村教师留任或流失:从物质、情感到文化的复杂动因

乡村教师留任与流失是乡村教师队伍建设研究关注的要点。当前研究主要包括两个主题。一是讨论乡村教师留任或流失的原因,主要包括情感劳动[20]、物质(利益)是否受损[21]和文化(制度)适应性[22]等方面。二是探讨解决乡村教师留任或流失问题的策略,主要包括个人层面、物质层面和制度层面。其中:个人层面强调关注乡村教师内心发展需求,利用“面子、里子、底子”齐发展模式可激发乡村教师的职业吸引力”[23];物质层面强调基本社会需求、工资收入、生活条件和工作环境;制度层面强调晋升通道、管理制度等。

2.乡村教师补充问题:市场机制影响下补充的无限循环

当前的乡村教师补充问题较为复杂:一是乡村教师缺乏吸引力,使得乡村教师补充困难;二是区域编制总量控制导致乡村教师进入困难;三是城乡发展差异导致教师“城多乡少”的结构性问题;四是地域差异导致贫困边远山区教师补充困难。这些困境产生的根源在于市场化导向引发的“流失-补充”循环式教师补充机制。鉴于此,有学者建议我国乡村教师补充应注重选择合适的师资配置方式,弱化市场机制作用,遵循经济社会发展水平,建立差异化补充渠道,以稳定乡村教师队伍、提高乡村教师队伍质量为发展取向,倾斜本土生源,提高教师服务期内的稳定性[24]。

3.县域乡村教师流动:陷入“流上不流下”困境

县域城乡二元发展格局引发了城市教师充足而乡村教师短缺的现实矛盾,也促使了区域教师流动机制的产生。但该机制执行困难,容易受家庭、交通、岗位因素影响[25],出现乡村教师向城市流动频繁而城市教师向乡村流动遇冷等“流上不流下”的现实困境,导致近些年来城乡教师轮岗政策远未达到效益最大化[26]。因此,有学者基于资本运作规则提出,要基于经济资本的转换增强乡村教师工资待遇政策,基于文化资本的转换完善轮岗交流政策,基于文化资本、符号资本的转换健全乡村教师录用考调政策,基于符号资本、社会资本的转换构建乡村教师人文关怀政策[27],以此推动县域内乡村教师的“上下流通”。

4.教师队伍结构问题:“总量超编”与“岗位缺人”的难题

乡村教师配置政策面临乡村教师“总量超编”与“岗位缺人”的困境。这种困境实际上还是由于乡村教师流动的“不均衡”、补充“不合理”所致。因此,通过拓展乡村教师配置政策设计的视野、提升乡村教师配置政策的精准度、实施灵活的乡村教师配置标准、建立动态的乡村教师配置机制等[28],可优化乡村教师队伍配置,解决数量不足、质量不高、专业发展困难等问题。

5.教师队伍发展问题:“下不去、留不住、干不好”仍是突出问题

“下不去、留不住、干不好”的问题突出,其中的原因有整体性缺失因素,也有个体性阻抗因素[29]。如何稳定与发展乡村教师队伍,“本土化”培养是被重点关注的策略。具体如何实施,从乡村教师队伍治理角度来看,治理观念、政府边界、多主体协同、主体确权是根本。故而要形成真正尊重乡村教师职业的治理观,建立财权、事权、人权相统一的乡村教师队伍治理体制,创新社会力量参与乡村教师队伍治理的方式,提升乡村教师队伍治理政策支持的精准性,统筹推进乡村教师队伍治理体系现代化进程[30]。

-

乡村教师专业发展研究是乡村教师研究的重点领域,现有成果主要包括探讨乡村教师专业发展面临的问题与策略两个方面。

1.乡村教师专业发展面临的主要问题:“二元对立”思维定式

关于乡村教师专业发展面临的问题主要体现在三个方面:一是城乡二元体制下乡村教师专业发展的“内卷化”困境[31],即重数量而非质量,重物质而非精神,重现状而忽视长远;二是乡村教师专业发展存在两难抉择,主要表现为专业境遇的不利地位与专业公平的矛盾、专业价值的被动赋予与崇高奉献的矛盾、专业权利和专业责任失衡的矛盾、专业自我的弱认同性与专业水平提高的矛盾[32];三是乡村教师专业发展面临乡土迷失困境,即在身份上被定位为“乡土文化的守护者”,在知识内容上却局限于“技术性”知识[33]。上述问题实际上均体现出当前乡村教师专业发展的“二元对立”思维定式。

2.乡村教师专业发展支持系统:“外塑-外生”和“内塑-内生”有机结合

乡村教师专业发展的重心在于构建支持其发展的保障体系,而现有研究仍然遵循着“问题与对策”研究思路。有学者指出,当前我国乡村教师专业发展支持体系面临诸多困境:教育行政机构未能落实教师培训职能,支持体系建设基础薄弱,支持体系之间存在利益冲突[34]。故而,有学者指出乡村教师专业发展支持体系建设过程既要体现其保障性、学习性、激励性和专业性的特点,也要实现内外支持各因素之间的相互融合,实现支持体系建设“外塑—外生”和“内塑—内生”的有机结合[35]。当然,立足现状,获得多方支持,为主体提供政策、文化、专业等支持与服务显得更为适切。

3.乡村教师学习共同体建设:悦纳成员的“充分参与”或“边缘性参与”

乡村教师学习共同体建设被认为是实现乡村教师专业发展的重要路径,并形成一系列研究成果。目前乡村教师学习共同体的构建面临着主体认知欠缺、年龄差距制约、支持条件薄弱、合作文化缺失等问题。因此,完善乡村教师专业学习社会支持服务体系,营造有活力的专业学习学校生态环境,建立健康的个人心理生态环境,是促进乡村教师专业成长的有效途径[36]。实际上,有效的乡村教师学习共同体应悦纳成员的“充分参与”或“边缘性参与”,不强制参与方式和深度,支持线下、线上共存运作,最根本上是要由符合乡村教师发展实际需要的多样化人员构成。

4.信息化助推乡村教师专业发展:未来乡村教师专业发展的方向

借助现代信息技术,特别是互联网和人工智能发展助推乡村教师专业发展是当前讨论的热门话题。第一,影响乡村教师技术应用的因素主要包括技术感知、物质环境、制度环境和教学环境。因此,优化基础设备、配套培训和激励制度,自发学习,才能实现教师专业可持续性发展[37]。第二,乡村教师互联网学习能力提升和教学资源运用很有必要。例如有学者探索构建“互联网+”名师工作室促进乡村教师素养提升的有效机制[38]。第三,人工智能发展为乡村教师专业成长提供了新的发展空间,充分利用人工智能提供技术支持[39],筑成联系紧密的乡村教师学习与教研云空间,能够全面提升乡村教师的专业素质。

5.乡村教师专业素养提升:从知识到理念的底层推进

乡村教师素养提升是乡村教师专业发展的重要内容。当前研究主要集中在乡村教师文化素养、知识管理、教学信念等方面。从文化角度看,民族地区乡村呈现文化多元化和教育需求多样化的特点,这就要求民族地区乡村教师除具备一般素养外,还应具备跨文化能力及乡土情怀等特殊素养[40]。从知识角度看,有学者指出实施“双线”共同体乡村教师知识补充机制、内部显隐性资源合作共享机制以及SECI模型助力下的知识转化生成机制是深化乡村教师知识管理的重要路径[41]。从信念角度看,乡村教师教学信念深受乡村教师自身教学“知、情、意、行”经验与理念自洽融合度不够的影响。因此,必须“以抓教学‘知’信念推进理念融洽度,以教学‘情’信念扭转丛生(丛林生存)信念与本位信念之本末倒置形态,以教学‘意’信念激发内在驱动力,以教学‘行’信念来能动反思教学信念与教学行为间的复杂变式”[42]。

-

乡村教师政策研究是推进乡村教育发展的重要议题。关于乡村教师政策研究的文献集中体现在对乡村教师政策文本的解读和政策效果评估研究两方面,其中关于特岗教师支持计划、乡村教师支持计划、农村全科公费师范生政策的研究较为集中。

1.乡村教师政策文本研究:趋向上下并行的执行治理

当前对乡村教师整体政策演变的文本分析表现出三个特点,即由被动应对向主动呼应过渡、由关注部分人向关注所有人过渡、由强调基本合格向促进个体持续发展过渡[43]。政策制定主体呈现“中共中央、国务院”和“教育部、其他部委”两大核心;政策工具表现为环境型使用过溢;人力资源管理维度中使用环节相对不足[44]。显然,我国乡村教师政策逐渐趋于完善,但是仍存在一些缺欠。例如“政策失衡”“道德风险”“责任逃避”“政策变通”等是乡村教师队伍建设政策执行困境的具体表现[45]。因此,需要基于“事实与价值”的政策评估理论框架[46],形成“后设评价→政策评估→教育政策→教育质量”的倒逼机制,推动乡村教育质量的提升[47]。

2.特岗教师支持计划:乡村教师补充的高效政策

为解决农村学校教师总量不足和结构不合理问题,2006年教育部、财政部等部门下发《关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》。这项计划主要支持中西部相对贫困和落后地区乡村教育发展,对快速补充乡村教师队伍,促进城乡义务教育均衡发展起到积极作用。当前关于特岗教师的研究成果丰富,关注度高。从文献看,特岗教师的研究主要涉及其职业适应性、职业认同、职业倦怠,特岗教师的生存现状、发展情况、岗位留任[48],特岗教师的专业发展、专业素养提升、职称评定等方面。在众多研究主题之中,最受关注的是特岗教师的文化适应性问题和特岗教师专业发展问题。就研究成果来看,“特岗计划”无疑是补充乡村教师队伍较具影响力的政策。

3.乡村教师支持计划:乡村教师补充的精准发力

《乡村教师支持计划(2015—2020年)》于2015年由国务院办公厅颁布实施。该计划实施的主要目的是进一步加强老少边穷岛等边远贫困地区乡村教师队伍建设,缩小城乡师资水平差距,让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育。实际上,这个计划属于“特岗教师计划”的“加强版”,其主要目的是进一步加强乡村教师队伍建设。文件出台后,全国31个省(区、市)与新疆生产建设兵团也陆续出台了各自的实施方案。为确保政策的顺利实施,有学者建议在“留得住”方面狠下苦功,同时通过精准编制标准、补充教师保质保量、开展针对性培训等举措做到精准发力[49]。从对“乡村教师支持计划”的现有研究来看,显示出“文本解读—实施进展—实施效果”的研究路线,形成了较为科学的乡村教师政策研究模式。

4.农村小学全科教师培养:地方补充乡村教师的有效政策

根据国家对教师教育改革的总体要求,各省市纷纷出台乡村教师队伍建设实施计划,其中“农村小学全科教师”这一地方公费师范生培养政策在多个省份得到推广,引起研究者的广泛关注。地方公费师范生政策的目标是优化乡村教师质量,其主要手段是通过“师范生公费教育”政策吸引、培养大批优秀教师,保证供给水平,促进城乡教师均衡配置[50]。其政策核心是基于“本土教师”培养以解决“留得住”乡村教师问题。当前研究主要集中在其培养的“必要性”上,试图回答“为什么”要培养农村小学全科教师公费师范生以及“如何培养”等问题。此外,还有关于这类教师专业素养及其特质的研究。

-

1.乡土文化与乡村教师:乡村教师发展离不开乡村文化场域

乡村教师是乡村学校的教师,其发展离不开其工作和生活的场域——乡村社会以及乡土文化[51]。乡村教师是传统乡土社会的文化载体,肩负着乡土社会文化传承与传播的使命[52]。甚至乡村教师本身就是一种具有乡土文化象征意义的文化存在,肩负着促成乡土文化再生产的重要使命。但乡村教师日益疏离乡村生活,其公共性和社会功能呈现弱化态势[53]。这种文化境遇淡化了乡村教师的乡村文化重建使命,加快了乡村文化的荒漠化进程[54]。当然,在城市文化和乡土文化间非此即彼的选择无法解决他们的文化困惑,培养跨文化生存的能力[55],才是应有方向。

2.乡村社会与乡村教师:在城市与乡村的“灰色边缘”

乡村教师与乡村社会疏离,导致乡村教师成为乡村社会的“边缘人”。大批“不懂乡村社会”的乡村教师存在使得乡村教育逐渐“悬浮”于乡村。在过去,传统私塾先生因知识结构本土化、自身素质高以及安心扎根农村等原因,很好地承担了乡土伦理的守护与传承职责。但是,随着政权下移以及乡村教师国家化、专业化,乡村教师越发难以发挥守护和传承乡土伦理的作用。我们应明确乡村教师之于乡村的意义,不止于乡村教育,而是关乎乡村社会、经济与文化的全面进步[56]。要正确认识学校的文化传承功能,在教学中融入乡土伦理,加强学校与乡村社区的互动是推进乡村教师传承乡土伦理的重要措施[57]。

3.乡村振兴与乡村教师:乡土人才的培育与生长

乡村教师与乡村振兴的关联逻辑在于乡村教师推动乡村学校振兴,乡村学校推动乡村教育振兴,乡村教育推动乡村文化振兴,乡村文化推动乡村整体振兴。因此,在乡村振兴战略背景下,重新唤醒乡村教师的社会责任感恰合时宜。乡村教师是乡村文化的传承者、维护者和创新者,对乡村振兴战略起着关键性的作用[58]。但是,乡村建设之所以出现集体的迷茫、挣扎与无助等精神危机,在于乡村学校与乡村文化的价值性背离[59]。因此,乡村教师在教书育人的同时,还需践行知识分子的文化使命[60],要有传承乡村文化的责任担当,要积极探索乡村学校教书育人的有效模式,繁荣乡村文化[61]。

-

1.乡村教师培养:探讨“培养谁”和“如何培养”两个重要问题

在乡村教师职前培养问题上的研究主要聚焦于培养渠道的选择和培养模式构建两个方面,即解决“培养谁”和“如何培养”两个问题。首先,本土化培养乡村教师是当前我国乡村教师队伍建设的重要补充渠道[62]。乡村教师本土化培养,是指培养和培训基于相似的文化背景、血缘关系、生活习惯,具有共同的地域认同、身份认同、价值认同的本乡本土的乡村教师[63]。其次,关于培养模式研究主要探讨的是“U-G-S”乡村教师培养模式。有学者认为在精准扶贫背景下,重视教育资源供给侧结构性改革是完善民族地区乡村教师培养模式的关键[64],运用“U-G-S”合作范式培养新时代乡村教师则是必要之法[65]。

2.乡村教师培训:被视为“技术水平低下”的接受者

关于乡村教师培训的研究主要集中在“问题”和“对策”两个方面。乡村教师培训的问题核心在于把乡村教师作为“弱势群体”加以培训,如乡村教师在“国培”中“被培训”[66],把乡村教师视为“技术水平低下”的接受者[67]等。对此,研究者提出了乡村教师培训改进策略:一是要实施精准培训[68];二是要关注乡村教师终身发展[69];三是研发多样化教师培养模式[70];四是构建乡村教师科研培训课程体系。当然,从被动接受到主动参与需要根据教育实践问题和乡村教师现状作出更多积极探索。

-

关于国外乡村教师发展现状的研究与思考对我国乡村教育发展具有重要启示,这是乡村教育研究必不可少的议题。当前研究主要关注发达国家的乡村教师培养。有研究表明,发达国家小学全科教师培养模式的特点在于有职业指向的培养目标、突显实践的培养内容、多元统一的培养形式、严格规范的培养制度以及多重有序的培养评价等[71]。澳大利亚注重对职前教师的体验式教育,这能够深化其对乡村教师的身份认知,提高了大学教师教育的乡村适应性[72]。美国各州和学区在重新界定小规模学校教师工作特征的基础上,通过实施本土培养、新进教师指导计划、针对性补偿激励、个性化教师专业发展、调动社区和学区资源等策略,有效实现教师“进得来、留得住和教得好”,这对我国乡村小规模学校教师资源优化配置具有重要启示[73]。此外,还有研究者从乡村教师的元研究发现,发达国家乡村教育研究的目标突出集中性、内容彰显微观性、方法凸显实证性、视角呈现多元性、成果突显操作性[74]。这些特点启示我们在开展乡村教师研究过程中,有必要深化研究主题,拓展研究视角,注重成果应用。

一. 乡村教师生存境遇研究

二. 乡村教师身份认同研究

三. 乡村教师队伍建设研究

四. 乡村教师专业发展研究

五. 乡村教师政策研究

六. 乡村教师与乡村社会研究

七. 乡村教师培养与培训研究

八. 中国乡村教师研究的域外视角

-

通过对文献的分析与研究,笔者认为中国乡村教师研究成果丰硕,有序推进,特别是改革开放以来发展迅速。其基本结论如下:一是“乡村教师发展问题是乡村教育振兴的根本问题”这一论断基本得到认同;二是乡村教师政策制定与实施在乡村教育发展中的决定性作用得到实践检验;三是把乡村教师队伍建设与教师专业发展作为乡村教师研究的核心问题;四是乡村教师研究逐渐形成完整的研究体系与框架;五是乡村教师研究的跨学科研究范式逐渐形成。

中国乡村教师的百年研究虽成绩显著,但在新时代新形势下仍存在亟待改进的地方。一是乡村教师研究较为关注“问题发现”,应付于“问题解决”。从现有研究成果来看,往往能把存在的问题说清楚,但提出的措施策略往往意义不大。显然,乡村教师研究急需一批深耕乡村教育实践的新时代乡村教育家和研究者。二是乡村教师政策“文本解读”较多,政策实施“效果监测”研究欠缺。政策如何落地,如何真正发挥效用,是否真的发挥效用,对这些问题的回答能真正促进乡村教师队伍建设与发展。三是乡村教师“微观实证”研究较多,关于乡村教师教育“思想体系”研究不足。关注乡村教师微观问题,并逐一解决问题是推动乡村教师队伍建设的必要工作,但是如果过于聚焦微观,而忽视创新实践的理论提升,不积极探索思想体系建构,就难以促成乡村教师发展的质变与飞跃。

-

基于文献分析和研究现状,为推动乡村振兴战略的实施,探寻新时代乡村教师队伍建设路径,笔者认为乡村教师研究应进一步加强理论探索,深入探讨实践问题,开展以下主题研究。

1.深入开展新时代教师教育思想研究

基于乡村教师百年发展历程和经验,积极总结当下实践创新成果,努力构建具有新时代特征的教师教育思想是推进教育现代化、办好人民满意教育的需要。特别是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据“四有好老师”的标准和“四个引路人”“四个相统一”“四个服务”等要求,开展关于习近平总书记有关教师教育重要论述的研究与实践,是体现中国教师教育新气象、构建新时代教师教育思想体系的重要课题。

2.重视“十四五”规划期间乡村教师队伍建设的政策制定与推进研究

2020年是国家“十四五规划”的谋划之年,乡村教育也将全面进入教育现代化建设新时期。过去的乡村教师研究成果表明,政策研究是促进乡村教师队伍建设最直接有效的路径。因此,需要关注和研究“十四五”规划期间乡村教师队伍建设政策制定、推进与落实问题,诸如乡村教师荣誉制度、乡村教师轮岗交流制度、乡村教师职称评聘制度、乡村教师编制配备制度、乡村教师待遇保障制度、乡村首席教师岗位制度等如何制定与落实。

3.开展“互联网+乡村教师队伍建设”创新实践模式研究

近年来,乡村教师队伍建设改革不断深化,但是对实践探索进行研究和提炼的理论成果还较为匮乏。这在一定程度上弱化了来源于实践的经验在乡村教师队伍建设中所起的示范效应。特别是关于“互联网+乡村教师队伍建设”的创新实践成效急需总结提升。如2018年宁夏获教育部批准成为全国首个“互联网+教育”示范区,其“互联网+教育”发展模式的亮点就在于实施了“教师智能助手创新应用”和“教师智能研修全覆盖”的教师队伍建设策略。这些策略的实施有效推动了宁夏乡村教师队伍建设,解决了“教师短缺”的问题,其实践经验亟待推广。又如“腾讯智慧校园全国示范区”建设、“乡村青年教师社会支持公益计划”(青椒计划)等实践探索都亟待上升到理论高度,形成具有新时代特色的“互联网+乡村教师队伍建设”理论体系。

4.加强网络化乡村教师教育培训体系建构路径研究

建构网络化乡村教师教育培训体系,是促进乡村教师专业发展的必要路径,具有非常重要的现实意义和可行性,这需要多方协同实现。当前需要加强对乡村教师发展现状的人类学考察,多开展基于田野的研究,构建网络化乡村教师教育体系。政府层面需要统一协调,为乡村教师教育培训网络化提供有力的制度保障。如何利用网络增强“送教下乡”力度,网络培训如何助力乡村名师、名校长培养,网络培训如何与乡村教师“走出去”的培训相结合,这些问题都需要进一步探索。

5.推进现代信息技术赋能乡村教师队伍建设研究

乡村教育短板要补齐,技术赋能需先行。乡村教师作为学校教育变革的主体,也是技术学习主体和实践主体。在新时代,机器智能与人类智慧相融合的智慧教育正在成为主流。充分利用5G时代的技术,开展“互联网+乡村教育”研究以及人工智能服务乡村学校教育实践的研究迫在眉睫。如果教育技术不能及时有效地赋能乡村教师,那么乡村教育将会被“甩得更远”。因此,进一步推动技术如何赋能乡村教师以及乡村教师队伍如何借助技术实现飞跃是未来非常值得研究的课题。

6.推动地方师范院校创新乡村教师教育模式研究

地方师范院校如何更好地发挥乡村教师培养优势,阻断贫困代际传承,服务乡村振兴,值得进一步研究。乡村教师作为乡村教育的主体,直接影响着乡村儿童发展。因此,培养更为优秀的乡村教师显得尤为迫切。地方师范院校是乡村教师培养的主力军,如何发挥其作用将对乡村教育全局产生重大影响。职前如何培养本土化乡村教师,职后如何培育乡村教师乡土情怀,师范院校如何协同当地政府参与乡村学校教学实践指导以及如何长期跟踪乡村教师专业发展,乡村教师学习与发展共同体如何构建,这些问题值得进一步研究。

7.注重乡村教师参与乡村振兴的理论与实践研究

乡村振兴的基础在于乡村教育振兴。乡村教师是影响乡村教育发展、推动教育振兴的核心因素。因此,乡村教师与乡村发展的关系、乡村教师在实施乡村振兴战略中的使命、乡村教师参与乡村振兴的能力等,这些都是当前需要深入探讨的课题。

DownLoad:

DownLoad: